立春,為二十四節氣之首,又名正月節、歲節、改歲、歲旦。干支紀元,以寅月為春正、立春為歲首,立春有萬物起始、一切更生之意,意味著新的一個輪回已開啟。

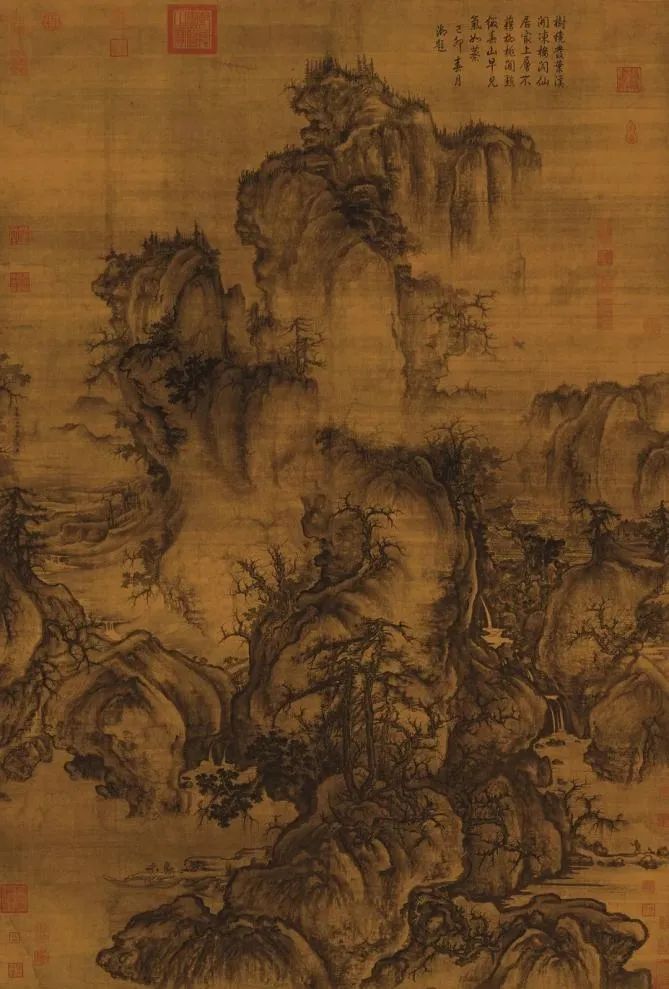

自然界中,立春的特點就是萬物開始有復蘇的跡象,正如《詩經》有云:“春日載陽,有鳴倉庚”。但由于我國幅員遼闊,南北跨度大,各地自然節律不一,“立春”對于很多地區來講只是入春天的前奏,萬物尚未復蘇,還處于萬物閉藏的冬天。中國的古代畫卷中,描繪春景的作品不少,而描繪初春時節春寒料峭之景的代表性畫卷當屬北宋郭溪的《早春圖》。

郭熙(約1000-約1090年),字淳夫,北宋畫家、繪畫理論家,據《宣和畫譜》所載其“乃河陽溫縣人,為御畫院藝學,善山水寒林,得名于時。”郭熙出身布衣,喜歡游歷四方,研究道學,善畫,初無師承,后在臨摹李成山水畫中受到啟發。其一生經歷了真宗、仁宗、英宗、神宗、哲宗五朝,而最輝煌的時期,則是在神宗熙寧年間,曾任圖畫院藝學,后任翰林待詔直長。他作為熙寧年間十分活躍的宮廷畫家,所創作的山水畫,在一段時期內深受宮廷內外的歡迎,更有“神宗好熙筆”“評為天下第一”之說。

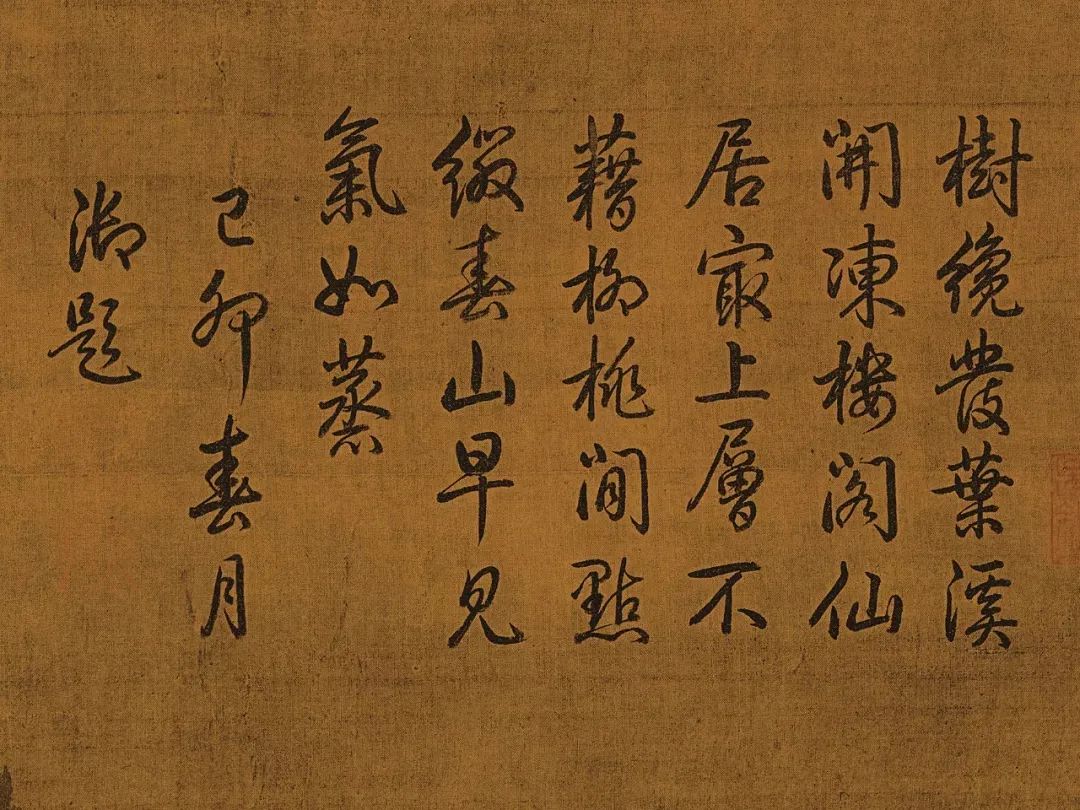

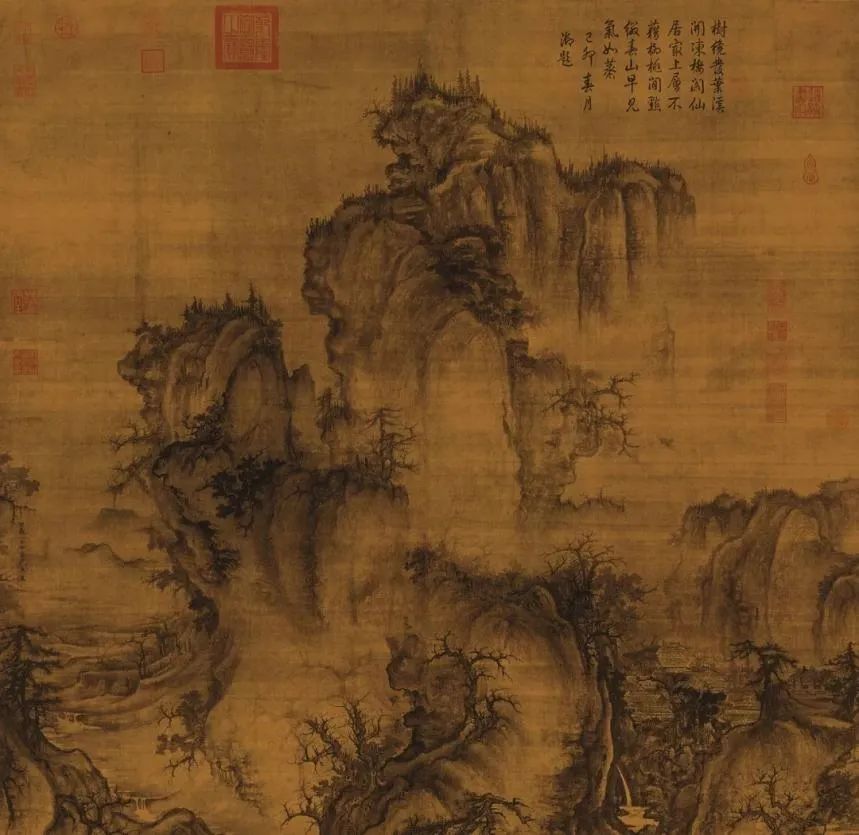

《早春圖》中的乾隆皇帝御題詩

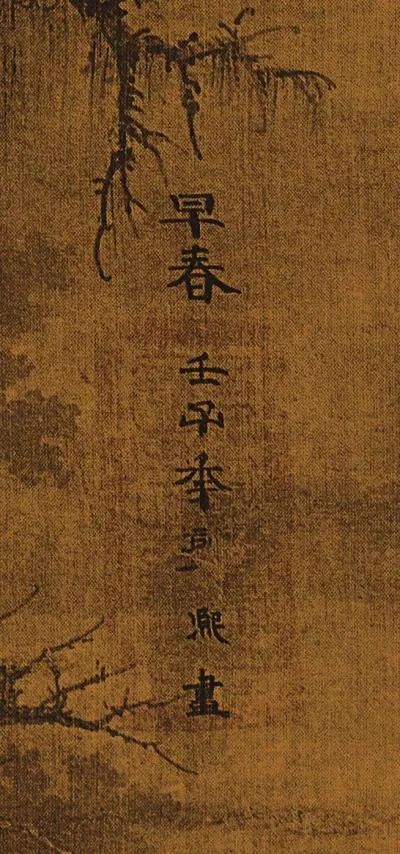

《早春圖》中的“ 早春,壬子年郭熙畫。” 下有 “郭熙筆”

郭熙《早春圖》是其現存流傳有序的重要作品之一,此圖現藏于臺北“故宮博物院”,縱158.3厘米,橫108.1厘米,絹本水墨淺設色。畫面上端右側有乾隆皇帝御題詩,曰:“樹才發葉溪開凍,樓閣仙居最上層。不藉柳桃閑點綴,春山早見氣如蒸。”左側中部署款“早春,壬子年郭熙畫”,現“熙”字處已殘損,較難辨識。署款處鈐有“郭熙筆”長方朱文印。畫中落款壬子年即神宗熙寧五年(1072年),此畫為郭熙晚年之作。

郭熙在《林泉高致》中提到:“春山澹冶而如笑,夏山蒼翠而如滴,秋山明凈而如妝,冬山慘淡而如睡。”強調在山水畫創作時,要注重四時之差別。

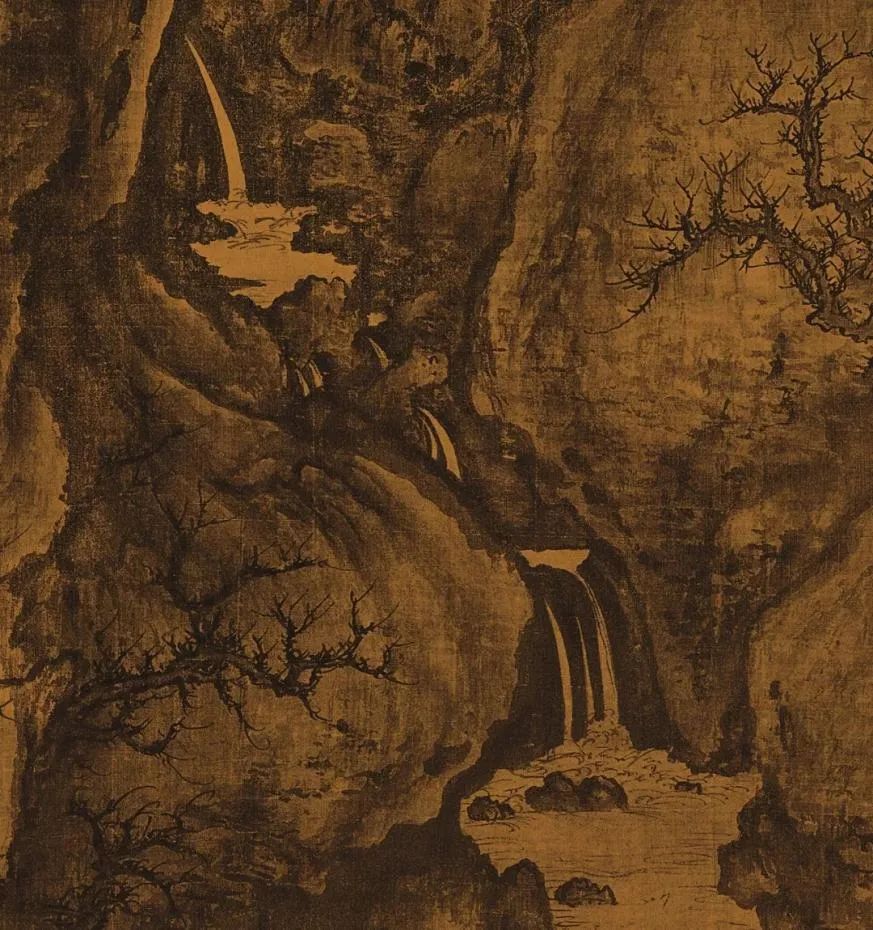

郭熙筆下的早春,是透著絲絲生機、尚待“吐綠”的靜謐寒林。

是冰雪消融、細水潺潺的山澗。

是路邊撒歡的猧子,汀岸邊漁夫擔子中的魚,漁婦與兩個孩子的歡聲笑語。

是山徑棧道上往來行進的樵夫旅客。

“笑”是句芒與大地的低語,告訴大地他已悄悄降臨人間。

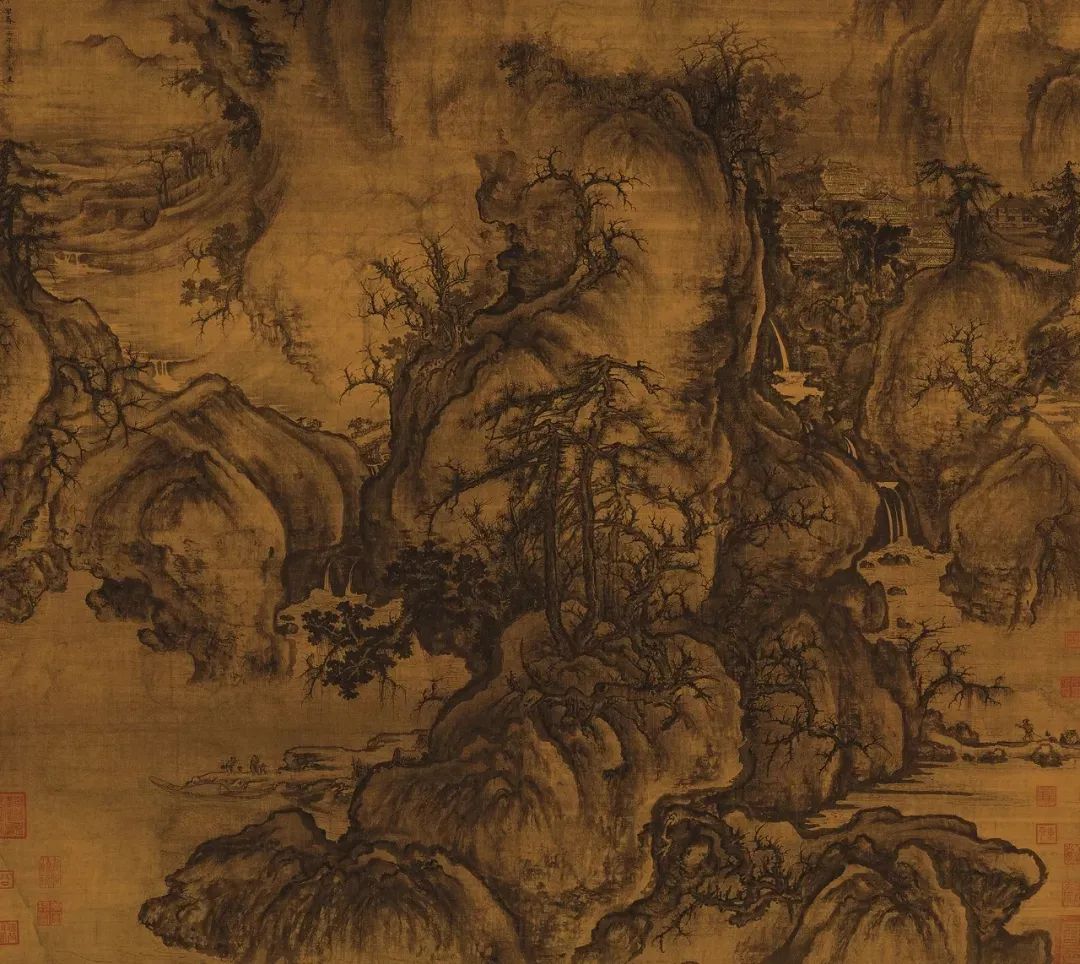

畫中的主體山巒蜿蜒盤旋狀,與左右峰巒結合。

主峰結頂一筆施以濃墨,形成上有蓋、下有承、左有據、右有倚的高低起伏之勢。

畫家在山巒頂部以淡墨點繪制雜樹、荊棘等,其間墨色變幻、主次有別。

郭熙所畫樹木均無茂密的枝葉,這種畫風也成為他的一種標志,而“蟹爪”式的樹枝,也是郭熙一派的經典象征。

山腳處的卷云皴,層層交疊,體現了山體的沉穩雄健之姿。

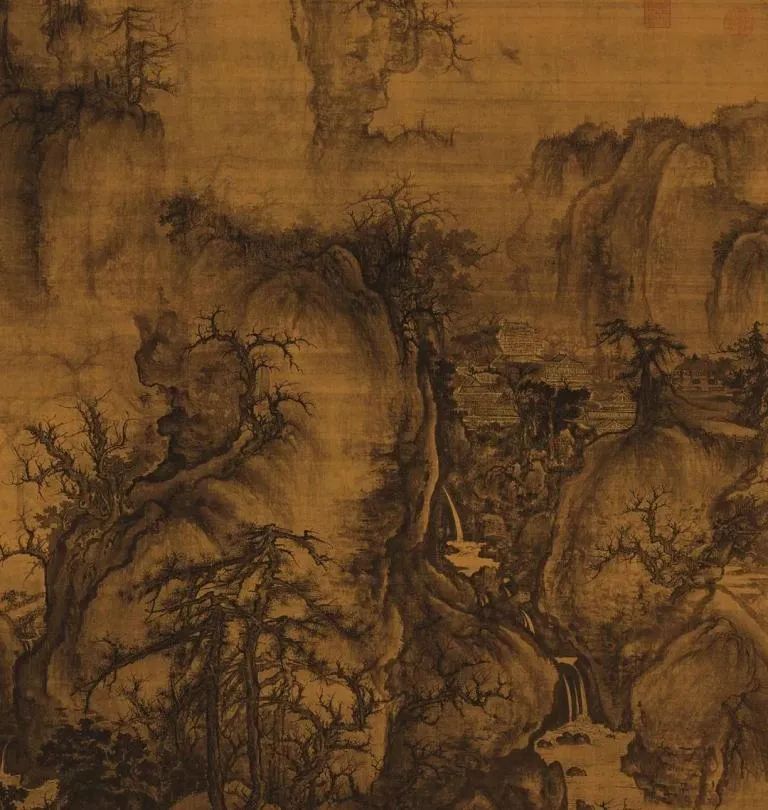

山間云霧繚繞,卻絲毫未破壞山體之氣勢,從近山看去,山脊挺立而分明,有直面蒼天之感。此為郭熙所說:“自近山而望遠山,謂之平遠”。

另郭熙在《林泉高致》中所說之“高遠”“深遠”在《早春圖》中亦有體現。

從水邊山石到遠方山巒自上而下的“高遠”。

從前山看后山,浩渺煙云遮望眼的“深遠”。

郭熙巧妙的運用“三遠”法,將峰巒之秀挺、煙靄之浮騰、林木之舒發、溪流之潺涓表現的淋漓盡致。漁夫樵子、老婦孩童、旅客游人,置身其中,個個意態欣然。

故《宣和畫譜》贊郭熙之山水道:“放手做長松巨木,回溪斷崖,巖岫巉絕,峰戀秀起,云煙變滅晻靄這間,千態萬狀”。

郭熙作山水強調“身即山川而取之”“遠望之以取其勢,近看之以取其質”,提出自身要“以林泉之心臨之”“兼收并覽,廣議博考”。而這種將身心融入山水之中的理念,也成為歷代文人所追求的“天人合一”“平淡天真”的理想境界。

郭熙的“春望”全部都寄托在這四方的小小畫絹之中,他曾說:“山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者”。行、望、游、居不僅是身體對自然的體驗,更是心靈的暢游。“臨春風,思浩蕩”,對春的向往和期盼,古往今來從未停止,它蘊含了對光陰往還的感嘆,包含了對萬象更新的歡喜,承載了人們對新的一年的希望。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號