宋代書畫鑒藏印考辨二題

——關(guān)于“文武師胄芾章”“希世藏”及南宋紹興

選自 | 《西泠藝叢》2020年第11期 總第71期 |

【摘 要】

書畫鑒藏印是鑒定書畫真?zhèn)巍⒖甲C流傳遞藏的重要依據(jù),歷來受到重視。北宋蘇軾的《木石圖》與李公麟的《五馬圖卷》是近年備受關(guān)注的畫史經(jīng)典,這兩件作品本幅上分別有“文武師胄芾章”與一枚不易辨識(shí)的小印,前者被疑是米芾所有,但由于缺乏有力的證明,間接引發(fā)對(duì)畫作真?zhèn)蔚漠愖h;后者由于殘缺而一直未被正確辨識(shí)。本文通過相關(guān)書畫作品的研究,注意到二者均與南宋內(nèi)府紹興裝這種特殊的裝潢形制存在直接或間接的關(guān)聯(lián),能夠?qū)ξ覀兇_定印鑒真?zhèn)闻c作品流傳過程,進(jìn)而更準(zhǔn)確地理解作品提供有力的幫助。

【關(guān)鍵詞】 紹興御府書畫式 李公麟五馬圖 蘇軾木石圖 米芾

隨著近年來書畫市場(chǎng)的蓬勃興起,中國(guó)古代書畫的受關(guān)注程度在全球高漲,一些藏于海外民間、早已載入史籍但又湮沒許久的名跡逐一浮出水面,其中最為重要也最引人注目的,莫過于北宋蘇軾《木石圖》卷(亦稱《枯木怪石圖》)與李公麟《五馬圖》卷。二者聲名顯赫,由黃庭堅(jiān)題字的《五馬圖》是北宋白描繪圖的巔峰典范;《木石圖》更是蘇軾唯一可信的傳世繪畫,被譽(yù)為文人畫之祖,加上米芾題跋,兩件作品集合了宋四家中的三位。且二者命運(yùn)也極為相似,都在民國(guó)時(shí)期流至日本,第二次世界大戰(zhàn)后再無消息,甚或傳其已毀于戰(zhàn)火。所幸現(xiàn)知二者一直完好地藏于私家,并在將近一個(gè)世紀(jì)后,陸續(xù)向世人展露真容,并瞬間成為關(guān)注焦點(diǎn)。

而在當(dāng)今,互聯(lián)網(wǎng)新媒體興盛、圖文資訊發(fā)達(dá),打開手機(jī)電腦就能迅速檢索到清晰的書畫圖像,古書畫研究成為人人均可參與并發(fā)表意見的活動(dòng)。只要稍加留心關(guān)注,近年幾乎每一件重要的古代書畫出現(xiàn)在世人眼前,都會(huì)引發(fā)或大或小的爭(zhēng)議。這兩件北宋名作也是一樣,針對(duì)它們的討論及研究已出現(xiàn)不少,有肯定褒揚(yáng),也不乏質(zhì)疑之聲。筆者不揣冒昧,試從印鑒的角度進(jìn)行論述,冀望能對(duì)準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)這兩件重要的書畫作品提供些許助力。

01

蘇軾《木石圖》卷“文武師胄芾章”的歸屬

(一)《木石圖》卷概況

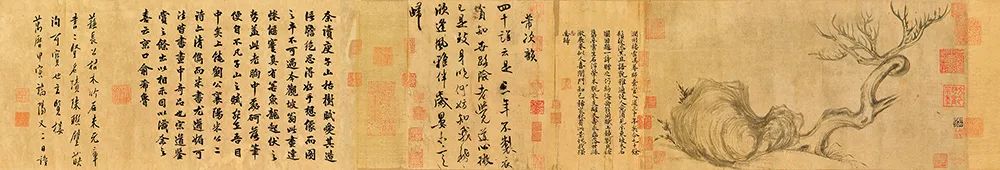

蘇軾《木石圖》全卷連裱,依次為蘇軾所繪畫心、宋人劉良佐和米芾題跋、元人俞希魯和明代郭淐跋文三部分。前后鑒藏印共41枚,涵蓋宋、元、明各朝人士印章。(圖1)原件在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間被白堅(jiān)夫攜去日本并售與日本人,后藏阿部房次郎爽籟館。在民國(guó)時(shí)即有珂羅版印行,二戰(zhàn)后再無消息。2018年,原作由佳士得公司從藏家后人處征得并拍賣,欣聞現(xiàn)已回歸我國(guó)。在重現(xiàn)之前,并未見有對(duì)此圖真?zhèn)蔚臓?zhēng)議,原因在于雖然畫作未有蘇軾的題字、落款及鈐印,但畫后有宋人劉良佐、米芾的題跋,還有南宋金石家王厚之鈐印。劉良佐并非名家,生平事跡失考,書跡僅見此跋;而米芾則是北宋書法四家之一,與蘇軾有往來,傳世書跡很多。故不論張珩、徐邦達(dá)、啟功還是曹寶麟,都將此件視為蘇軾繪畫真跡,米芾題跋也曾單獨(dú)收入《雍睦堂法書》《中國(guó)書法全集·米芾卷》。

◎ 圖1 蘇軾《木石圖》卷

(二)關(guān)于“文武師胄芾章”印的爭(zhēng)議

此卷重回世間后,爭(zhēng)議隨之而來。由于蘇軾繪畫無其他可靠傳世作品可供參校,本幅上亦無蘇軾本人書跡印章可供佐證(朱文“思無邪齋之印”出現(xiàn)于故宮博物院藏元人書《無逸》卷,已證實(shí)非蘇印),質(zhì)疑方的主要焦點(diǎn)便集中于米芾的書跡與印章之上。因劉、米二跋均系書于另紙,接于蘇畫之后,便有研究者認(rèn)為米芾題跋為偽跡(如賀宏亮、張海青、熊言安),又有質(zhì)疑米跋并非為蘇畫所題,乃是別處移來(如尹飛卿)。

米芾題跋是否真跡,諸家均已進(jìn)行質(zhì)疑和辯駁(肯定米跋真跡的除張珩、徐邦達(dá)、曹寶麟等前輩學(xué)者外,近年李躍林先生也著有專文),并不在本文討論范圍。筆者關(guān)注的是,卷中有一方“文武師胄芾章”朱文印,位置特殊,系直接鈐蓋于蘇畫本幅右側(cè)。(圖2)

◎ 圖2 “文武師胄芾章”在《木石圖》卷的位置

關(guān)于此印,一般認(rèn)為是米芾的印章,但筆者注意到存在相當(dāng)多的質(zhì)疑意見。

其中一種意見,是因這方印僅見于此圖,不見于他處而生疑慮。如賀宏亮云:

此卷“枯木”圖像右側(cè)中央還鈐有一方“文武師胄芾章”,應(yīng)是米芾的印章,但也不見于他處。當(dāng)然,這兩方奇怪的印章(還有一方是劉良佐的“良佐”白文印)也可能是后人妄補(bǔ)。[1]

郭懷宇云:

而圖中另一枚“文武師胄芾章”被一些研究者直接認(rèn)定為米芾的圖章,但由于其并未見于其他米芾作品中,也無相關(guān)文獻(xiàn)記載,不知定為米芾之章有何確切依據(jù)……當(dāng)然不能因?yàn)椤拔奈鋷熾熊勒隆敝杏幸卉雷志蛯⑵錃w為米芾名下。因此目前也還沒有證據(jù)表明此圖鈐有北宋圖章。[2]

另一種意見,是對(duì)鈐蓋位置及印章風(fēng)格的質(zhì)疑。如顧村言云:

考之印鑒,此卷與米芾相關(guān)的印有“文武師胄芾章”,于米芾之印中從未聞見,且鈐于《木石圖》畫作之右中,而非鈐于所謂米跋之后,頗讓人奇怪,就此印筆者求教一位知名篆刻史研究學(xué)者,回答如下:“目前所見米芾印記系列中,此印未見;此印風(fēng)格與宋代古文印有距離。”[3]

熊言安云:

“文武師胄芾章”之疑。米芾曾號(hào)“鬻熊后人”,鬻熊為周文王、武王之師,所以此印當(dāng)屬米芾。此印鈐在《木石圖》之首,用印位置不當(dāng)。縱觀米芾題跋,其印皆鈐于題跋之后,這似乎是其習(xí)慣。如北京故宮博物院藏米芾《褚臨蘭亭序跋贊》長(zhǎng)卷,“辛卯米芾”“米芾之印”“米氏”等多枚印章皆鈐于題跋之后,沒有一枚鈐于卷首。[4]

第三種意見則直接將此印的主人歸于他人。如朱紹良與談晟廣認(rèn)為此印屬于楊遵,朱氏的理由是楊遵鈐印用油,而非宋人習(xí)用的水蜜。[5]談氏將此印與同卷中楊遵的“海岳闇主”歸為同例,均為楊氏印。[6]

李夏恩以《史記·齊太公世家》有“呂尚所以事周雖異,然要之為文武師”,推測(cè)此印屬于南宋呂芾,并以呂芾曾任臨安府余杭縣事,與此卷藏家之一王厚之存在交集可能。[7]

綜合各家觀點(diǎn),較有代表性的是孫向群先生,他從印文、題跋鈐印的形式、印章風(fēng)格、印泥顏色諸方面分析,指出這一方蓋在本幅而非米芾自己題跋上的印章“不一定是米芾的”,“宋代印章的風(fēng)格不太明顯”,“應(yīng)是元明之后的印泥”,并與同卷中明代沐璘的印章比較后得出:“沐璘的印章制作水平要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這方印,這方印有很多俗氣,應(yīng)該是一位技術(shù)不太熟練而且對(duì)古文字沒有一點(diǎn)審美意識(shí)的工匠所為……因此,筆者懷疑這枚印章有后人造假的可能。”[8]

這些質(zhì)疑此印的意見,與蘇軾此圖真?zhèn)蔚恼J(rèn)定關(guān)系重大。眾所周知,米芾與蘇軾均為北宋名人,而且有直接的交往,如果“文武師胄芾章”是米芾的真印,它出現(xiàn)在畫作本幅上,就可推斷米芾親眼見過這張畫的概率非常高,同時(shí)可以佐證,畫后的劉良佐與米芾題跋是直接為這幅畫作所題,畫、跋可互證,并形成整體,而非一些質(zhì)疑意見所稱:題跋可能是后人偽贗或者從別處移配,印章也是后人偽造加蓋等。因此,這枚“文武師胄芾章”對(duì)于這幅圖卷的作用,就如同天平上的砝碼,其歸屬將決定全卷的真?zhèn)巍?/span>

(三)另一處“文武師胄芾章”

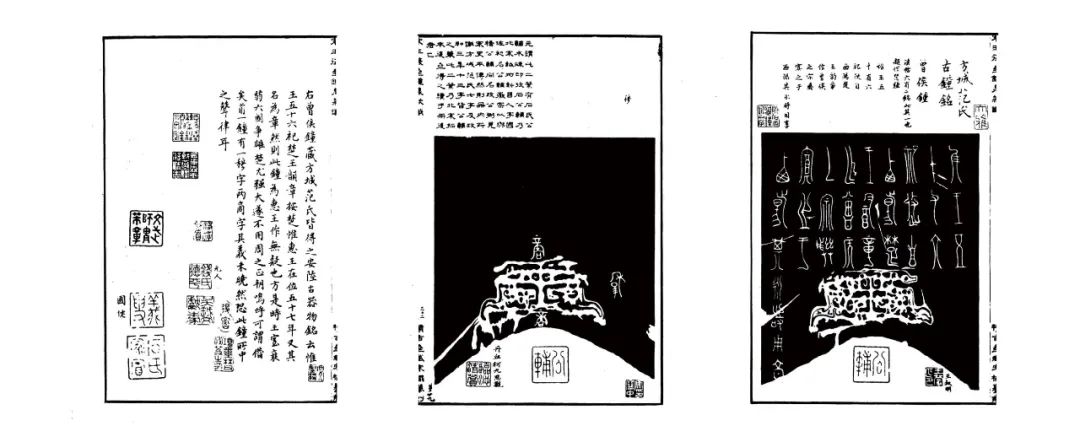

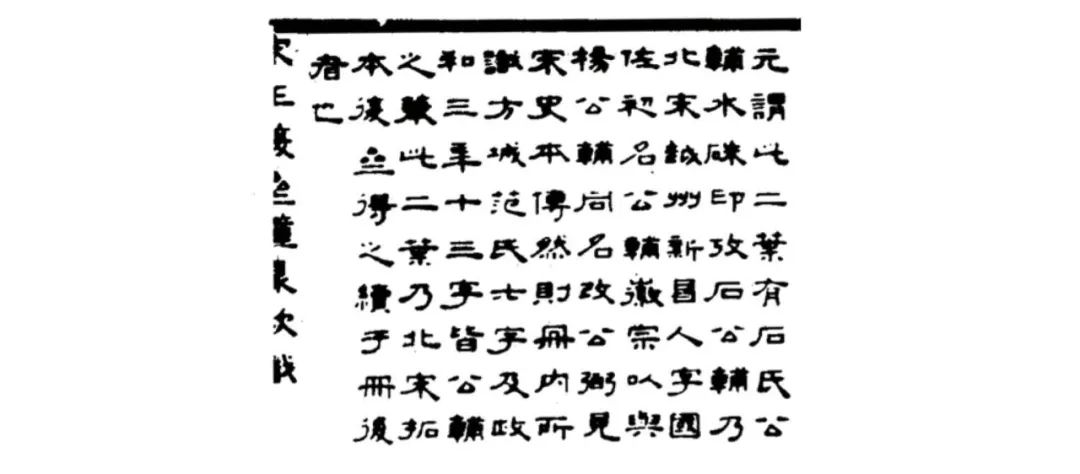

然而此印并非如諸家所說,僅見于《木石圖》,它還出現(xiàn)在一冊(cè)已經(jīng)消失的金文拓片合集中,巧合的是這冊(cè)拓片集也和《木石圖》收藏者之一南宋金石家王厚之(1131—1204,字順伯,號(hào)復(fù)齋)有關(guān),這便是其所輯著的《鐘鼎款識(shí)》。據(jù)容庚考,其中一部分器物系南北宋之間重要的古董商畢良史進(jìn)獻(xiàn)給秦檜之子秦?zé)缰铩M鹾裰螅藘?cè)曾歸元柯九思,明項(xiàng)元汴、項(xiàng)圣謨,清曹溶、朱彝尊、陸恭、阮元等收藏,清嘉慶七年(1802)阮元將宋拓原本影刻成書,并加入手書的隸書銘文考證,而原拓和版片均在清道光二十三年(1843)毀于文選樓之火,道光二十八年(1848)再由葉志詵遵阮囑翻刻。今能見到的有阮元《積古齋摹刻 宋王復(fù)齋鐘鼎款識(shí)》原刻本及葉氏覆刻本(圖3)等。

◎ 圖3 《積古齋摹刻宋王復(fù)齋鐘鼎款識(shí)》葉志詵覆刻本首頁(yè)

全書共收鐘鼎銘文拓片59件,前57件均有王厚之的“復(fù)齋珍玩”“厚之私印”二印,而所有拓本均有朱文“大雅”印,“大雅”是元趙孟頫的常用印之一。最后一件楚公鐘,與前面重出,另一件拓片為楚曾侯鐘(圖4),這兩件沒有鈐蓋王厚之的印章。在曾侯鐘拓片后有無款小字題跋,冊(cè)前有“鐘鼎款識(shí)”篆書四大字無款題名,清人如朱彝尊、錢大昕等認(rèn)為二者皆出趙孟頫手,故推測(cè)后二件拓片系趙補(bǔ)入。然而趙孟頫名聲卓著,元明間偽贗趙氏書畫者眾,僅憑書風(fēng)接近以及一枚“大雅”印就斷定他也收藏過該冊(cè),實(shí)難令人信服。無款小字跋后還有元人錢德平兩方私印“錢氏德平”“吳越文獻(xiàn)之家”,這位錢德平生平未詳,但他同時(shí)也是傳薛尚功《鐘鼎彝器款識(shí)法帖》墨跡稿本的收藏者,熟悉前人考證,很可能才是曾侯鐘題跋的真正作者。無論如何,這后兩件拓片與冊(cè)中它器非一時(shí)所拓,而是另外補(bǔ)入的說法,應(yīng)能成立。

◎ 圖4 《鐘鼎款識(shí)》楚曾侯鐘拓及題跋頁(yè)

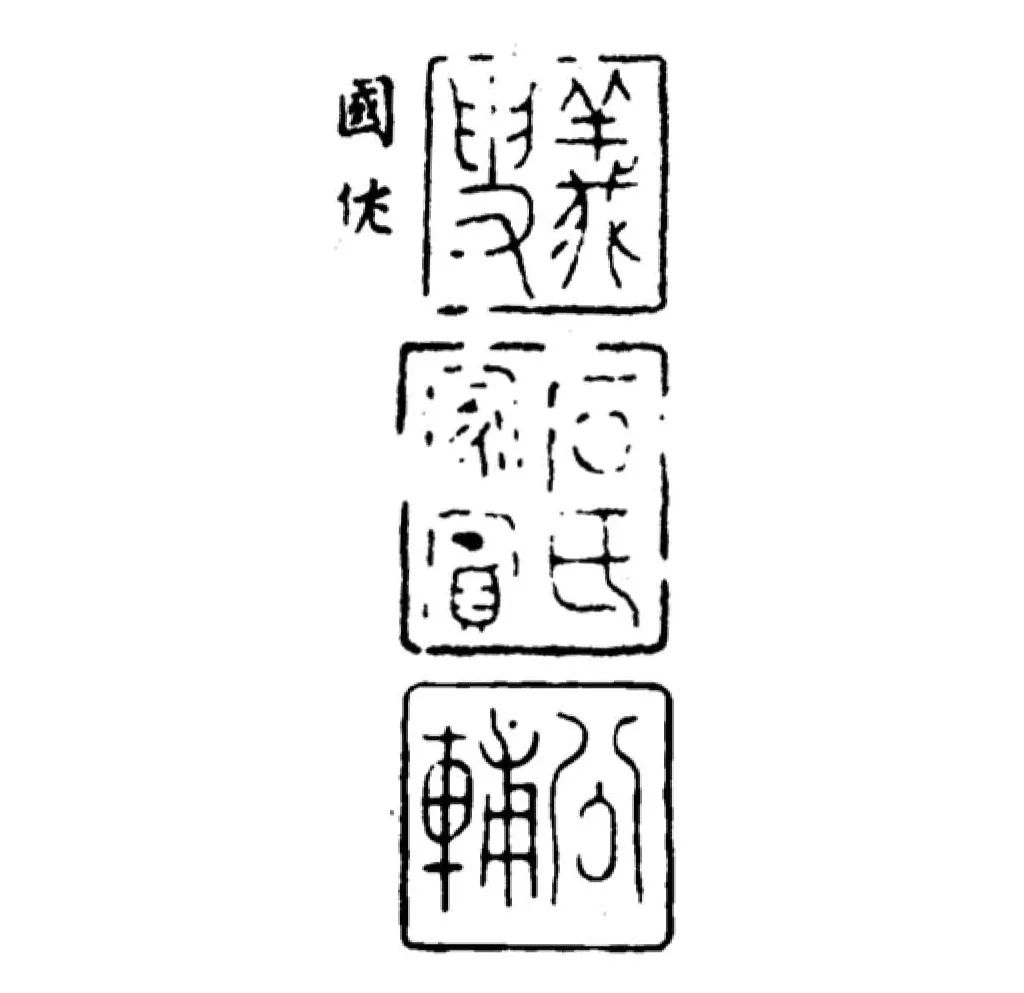

在曾侯鐘拓片后無款小字題跋的左側(cè),有一枚“文武師胄芾章”,大小、形狀、字形均與《木石圖》卷中的十分接近,可認(rèn)為是同一枚印。(見圖4左葉)同頁(yè)中除元人錢德平及項(xiàng)元汴、阮元的鑒藏印外,還有兩方朱文印:“義叟”“石氏家寶”,旁注小字“國(guó)佐”。而在曾侯鐘與楚公鐘的拓片上都有“公輔”白文印。(圖5)

◎ 圖5 《鐘鼎款識(shí)》所錄石公弼印章

據(jù)阮元對(duì)曾侯鐘的考證“元謂:此二葉有石氏公輔水硃印,考石公輔乃北宋越州新昌人,字國(guó)佐,初名公輔,徽宗以與楊公輔同名改公弼,見《宋史》本傳,然則冊(cè)內(nèi)所識(shí)‘方城范氏’七字及‘政和三年’十三字皆公輔之筆,此二葉乃北宋拓本,復(fù)齋得之續(xù)于冊(cè)后者也。”(圖6)阮氏認(rèn)為“公輔”“義叟”“石氏家賞”這三方印均屬于北宋人石公輔。石公弼(1061—1115),字國(guó)佐,初名公輔,新昌人。宋元祐六年(1091)進(jìn)士。累遷殿中侍御史、左司諫。宋大觀二年(1108)為御史中丞,曾彈劾罷黜蔡京。值得注意的是,他比米芾小十歲,可謂同時(shí)代人。

◎ 圖6 《鐘鼎款識(shí)》所錄阮元考證

(四)“文武師后”印的發(fā)現(xiàn)及南宋內(nèi)府紹興裝特征

“文武師胄芾章”固然已非孤例,但確定這方印的真?zhèn)稳苑且资隆P疫\(yùn)的是,在檢閱與米芾相關(guān)的古代書畫中,筆者偶然發(fā)現(xiàn)了另一方同樣稀見但具有比對(duì)價(jià)值的印章,印文為“文武師后”,它出現(xiàn)在北京故宮博物院藏傳王獻(xiàn)之書《東山松帖》上。(圖7)

◎ 圖7 傳王獻(xiàn)之《東山松帖》之“文武師后”印

◎ 圖7 傳王獻(xiàn)之《東山松帖》之“文武師后”印

《東山松帖》為紙本,行書,縱22.8厘米,橫22.3厘米,4行,共33字。曾經(jīng)南宋內(nèi)府,明代文徵明、吳廷,清代曹溶,清內(nèi)府遞藏,著錄于宋《宣和書譜》《中興館閣錄》,明董其昌《容臺(tái)集》,清孫承澤《庚子銷夏記》,安岐《墨緣匯觀》等,并被刻入明《馀清齋法帖》《戲鴻堂法帖》,清《知止閣米帖》《三希堂法帖》《貫經(jīng)堂米帖》等叢帖中。關(guān)于此帖的書者,歷來便有認(rèn)為是米芾臨寫者,如清人孫承澤、劉墉均定為米書。徐邦達(dá)考訂,帖中個(gè)別字如“到”“使”“給”等,筆畫非常像米書,與米芾《拜中岳命詩(shī)》對(duì)比,有幾處捺筆筆畫極為相似。[9]

確實(shí),從字形筆法等角度來看,這一件作品具有強(qiáng)烈的米芾自家風(fēng)格,前人的判斷是可信的。但畢竟本幅除了“文武師后”印外,并沒有米芾的其他款識(shí)。故不妨轉(zhuǎn)換一下角度,從鑒藏印的鈐蓋方式上,或也可以幫助我們確認(rèn)它的作者是米芾。

由于這件書作曾經(jīng)進(jìn)入南宋高宗紹興御府,而當(dāng)時(shí)內(nèi)府對(duì)古代書畫的裝裱收藏建立了一套詳細(xì)完整的制度,有嚴(yán)格的等級(jí)區(qū)分,即所謂“紹興裝”。南宋周密《齊東野語》中有一段“紹興御府書畫式”,其中有關(guān)米芾臨作的鈐印、裝裱有明確記載:

米芾臨晉、唐雜書上等。

用紫鸞鵲錦裱。紫駝尼里。

楷光紙贉,次等簪頂玉軸。

引首前后,用內(nèi)府圖書、內(nèi)殿書記印。或有題跋,于縫上用御府圖籍印。最后用紹興印。并降付米友仁親書審定,題于贉卷后。[10]

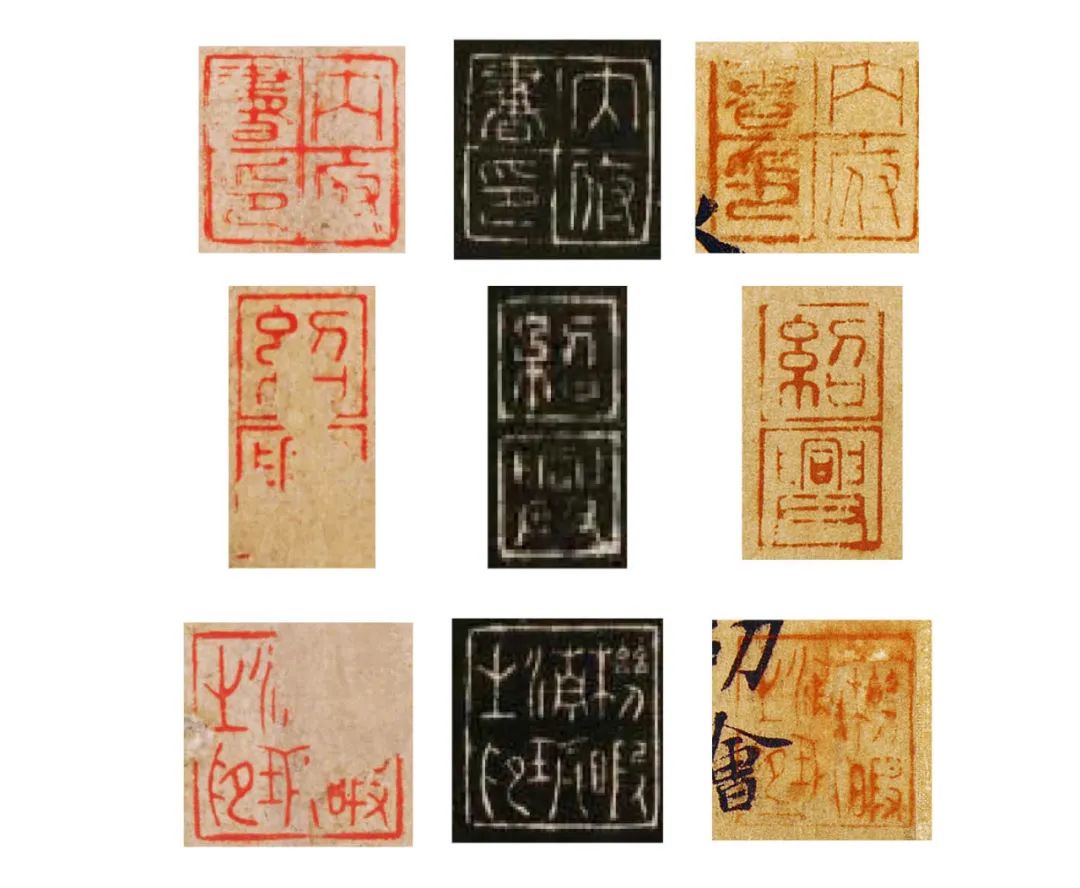

以此標(biāo)準(zhǔn)來看這件《東山松帖》,本幅上共有三枚(組)宋高宗御府收藏印,分別是右側(cè)中間朱文“內(nèi)府書印”,左側(cè)中間朱文殘印,印文為“機(jī)暇清玩之印”,左側(cè)帖末“紹興”連珠印,這符合紹興裝對(duì)于米芾臨書作品的鈐印規(guī)范。

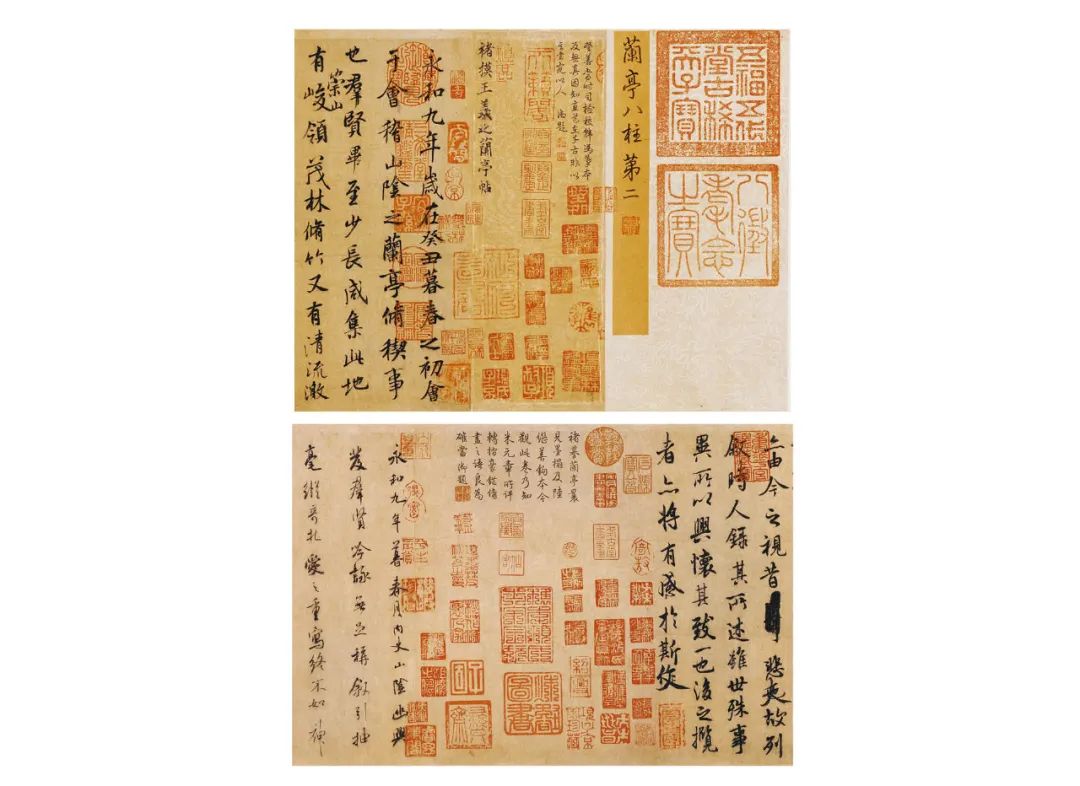

類似的實(shí)例,還有著名的蘭亭八柱第二褚臨本。這件被冠以唐褚遂良之名的《蘭亭序》墨跡,前人也多認(rèn)為是米芾所臨。考察其中的宋代印鑒,可以找到符合記載的紹興內(nèi)府諸印(圖8),其中不僅有“內(nèi)府書印”“機(jī)暇清玩之印”“紹興”連珠印,還有騎縫的“御府圖書”(徐邦達(dá)懷疑此印不真)、“睿思東閣”“機(jī)暇珍賞”印,可佐證其可能是作為米芾臨作被收入南宋內(nèi)府的。

◎ 圖8 蘭亭八柱第二《褚臨本蘭亭序》首段

另外,在傳世刻帖中也可見到同一類型更為完整的紹興裝米臨晉唐書跡實(shí)例,如明《戲鴻堂法帖》收錄的《米臨右軍七帖》(實(shí)際存四帖)(圖9),其中除有和《東山松帖》相同的“內(nèi)府書印”“機(jī)暇清玩之印”“紹興”連珠印外,帖末還有米友仁審定跋。綜合上述,可以確定《東山松帖》是米芾親筆臨寫的一通王獻(xiàn)之尺牘。(圖10)

◎ 圖9 米臨右軍七帖(明《戲鴻堂法帖》)

◎ 圖10 《東山松帖》《米臨右軍七帖》《褚臨本蘭亭》上的紹興內(nèi)府鈐印

(五)兩印的關(guān)聯(lián)

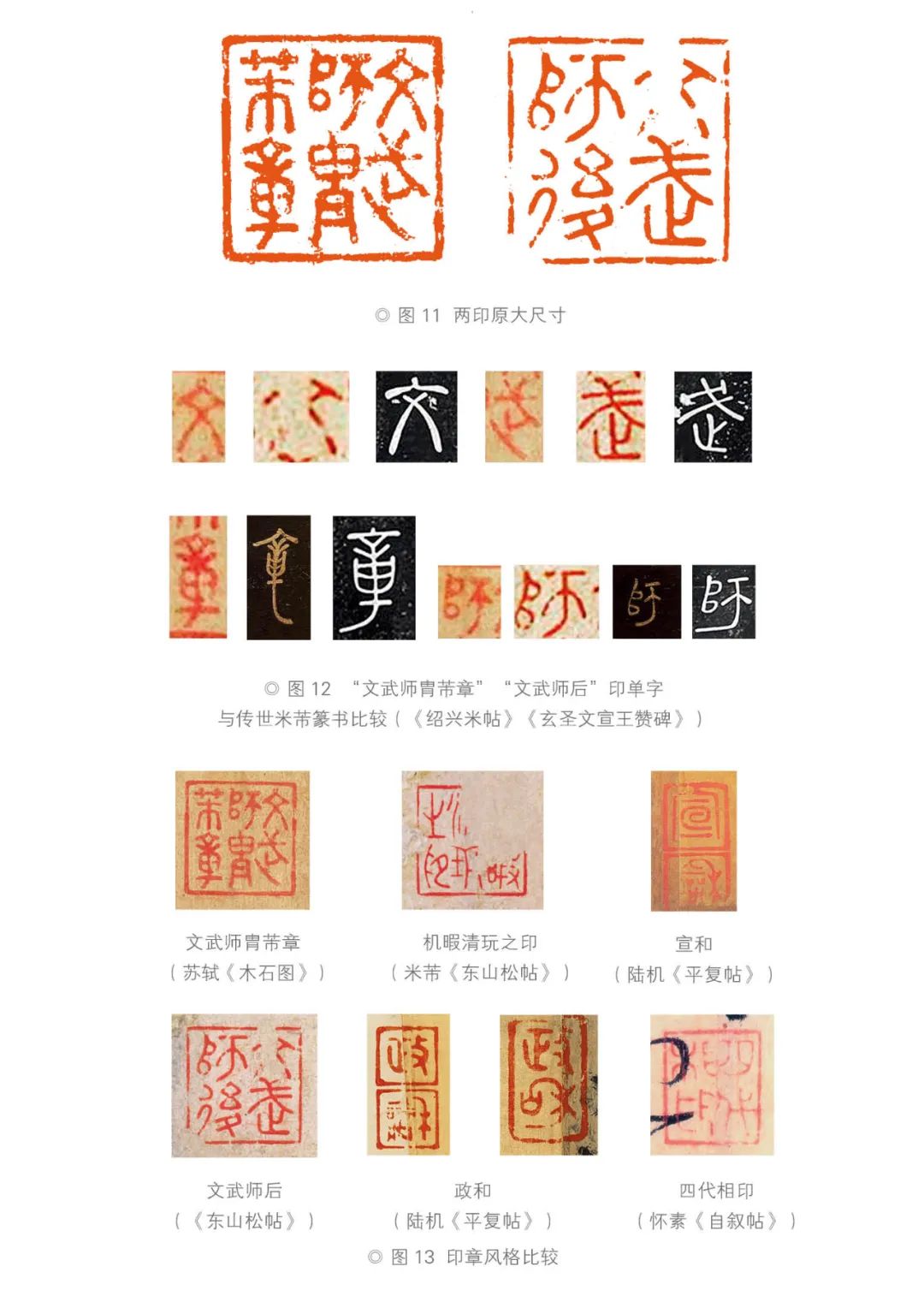

在確定《東山松帖》是米芾手跡后,再看此帖本幅上的“文武師后”四字朱文印,便可以將此印與米芾以及《木石圖》上的“文武師胄芾章”聯(lián)系起來。這兩方印章從印文內(nèi)容到風(fēng)格顯然都有明確的關(guān)聯(lián)。

關(guān)于“文武師”的來歷,孫向群先生已在論文中有清晰表述,茲微作補(bǔ)充。司馬遷《史記·楚世家》載:

陸終生子六人,坼剖而產(chǎn)焉。其長(zhǎng)一曰昆吾,二曰參胡,三曰彭祖,四曰會(huì)人,五曰曹姓,六曰季連,羋姓,楚其后也……季連生附沮,附沮生穴熊。其后中微,或在中國(guó),或在蠻夷,弗能紀(jì)其世。

周文王之時(shí),季連之苗裔曰鬻熊,鬻熊子事文王,蚤卒。其子曰熊麗,熊麗生熊狂,熊狂生熊繹。熊繹當(dāng)周成王之時(shí),舉文、武勤勞之后嗣,而封熊繹于楚蠻,封以子男之田,姓羋氏,居丹陽(yáng)。

熊繹,羋姓,系熊狂之子,祝融氏分支鬻熊一支的后裔。周成王時(shí),舉用文王、武王功臣的后代,于是熊繹受封為楚君,賜“子男”田地,此即為楚國(guó)的由來。鬻熊氏為羋姓,但米芾家族并非楚熊后代,而是粟特昭武九姓內(nèi)遷中原的后代。南宋王應(yīng)麟《姓氏急就篇》說:“米氏,胡姓。唐米逢、米遂、米暨、米實(shí)、米海萬;五代米君立志誠(chéng);宋米信、米璞、米赟、米芾、子友仁。芾以米氏為楚冒。又復(fù)姓,黨項(xiàng)有米禽氏。”[11]為抬升家世,掩蓋胡人血脈的真相,米芾將自己的“米”附會(huì)為“羋”的音訛,并反復(fù)宣揚(yáng),乃至更名,甚至定居于丹陽(yáng),就是為了坐實(shí)自己為楚人之后。[12]他的個(gè)人用印有“楚國(guó)米芾”“楚國(guó)米姓”“楚國(guó)羋姓”“祝融之后”“鬻熊后人”等,均與米姓來源于楚的說法有關(guān)。而“文武師”便是指為周文王、武王效勞獲封的楚人,不論“文武師胄”還是“文武師后”,都表示自己是楚人后裔的意思。顯而易見,這是只有米芾才會(huì)使用的印文內(nèi)容。

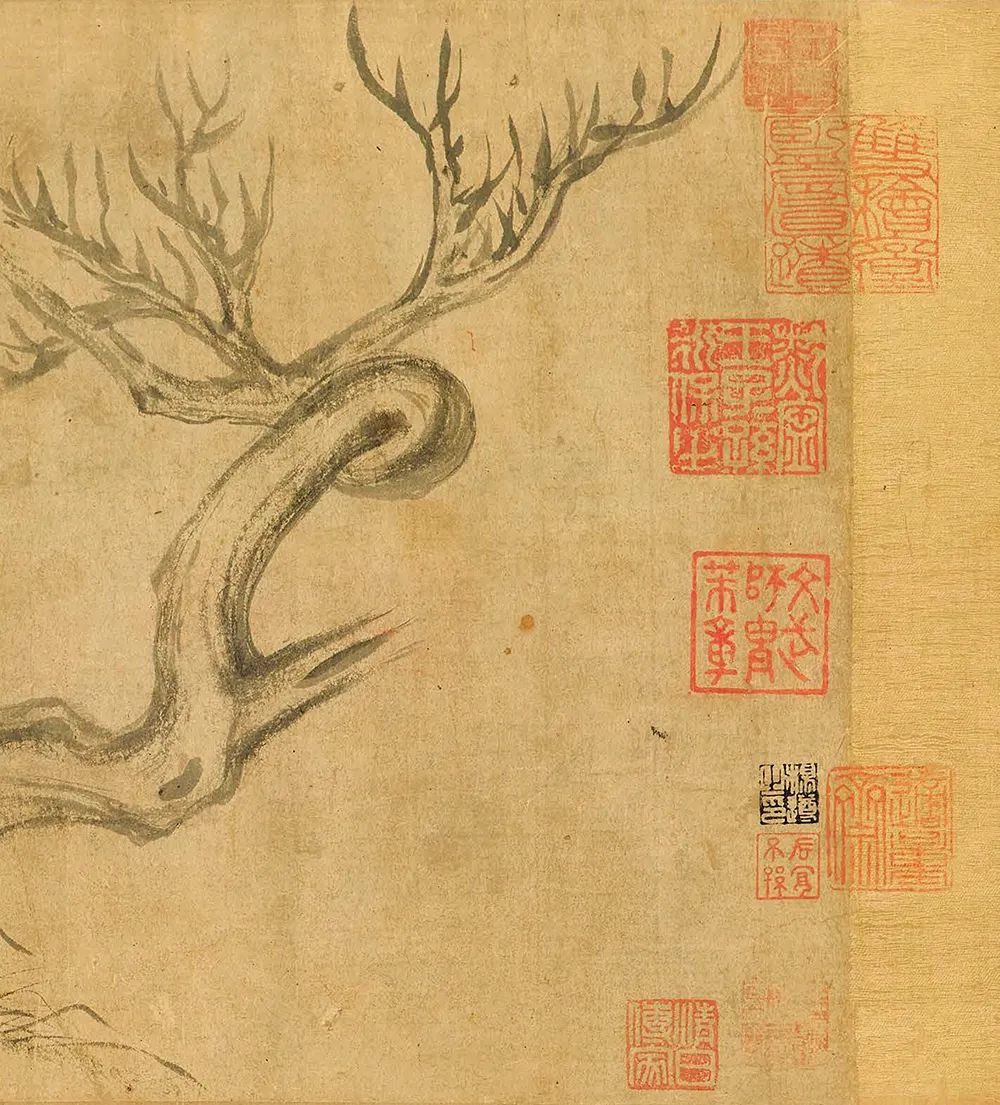

其次,兩印的大小幾乎完全相同,尺寸均為3.3厘米見方。(圖11)從印文篆法來看,這兩方印應(yīng)當(dāng)是出自一手:都采用工整的篆體,朱文加邊欄,印文與邊欄的線條均勻,粗細(xì)一致。在篆法上“武”稍有區(qū)別,“文武師胄芾章”之“武”參用大篆,“文”“師”二字兩印較接近,特別是“師”右旁中豎下段彎曲的設(shè)計(jì)一致。

米芾本人篆書作品集中于南宋《紹興米帖》卷九以及現(xiàn)存曲阜的《玄圣文宣王贊碑》,與北宋流行的李陽(yáng)冰玉箸篆風(fēng)格相比,可見米芾對(duì)金文大篆的格外偏好,再與兩枚印章印文比較,米芾的篆書與印文存在高度的相似性。不論是印文內(nèi)容,還是篆法風(fēng)格,都將兩印指向?yàn)橥蝗怂校也荒芘懦鲎悦总辣救嗽O(shè)計(jì)的可能。(圖12)

這種風(fēng)格工穩(wěn)的朱文印,字字獨(dú)立,很少與邊框粘連,印文和邊框的線條粗細(xì)相近,勻稱圓轉(zhuǎn),起收含蓄,篆文以小篆為主,稍取大篆筆意,這在兩宋時(shí)期并非異類。前面列舉的南宋內(nèi)府使用的鑒藏印“機(jī)暇清玩之印”,還有北宋徽宗內(nèi)府使用的“宣和”“政和”等都具有同一風(fēng)格取向,包括與米芾時(shí)代接近的蘇舜欽家族鑒藏印“四代相印”等也都有相通處。(圖13)聯(lián)系到米芾曾擔(dān)任北宋皇家書畫鑒定工作,不難理解他的個(gè)人鑒藏印風(fēng)格中會(huì)有與皇家內(nèi)府用印接近的一面。

既然《東山松帖》已經(jīng)可以確定為南宋御府收藏過的米芾臨帖真跡,那么“文武師后”印也可確定是米芾自用真印,而與此印風(fēng)格一致、印文內(nèi)容又緊密相關(guān)的“文武師胄芾章”,當(dāng)然也是米芾真印無疑。由此,進(jìn)一步可以確定,米芾不僅見到了這張?zhí)K軾所畫《木石圖》,還親自在畫作上鈐蓋了印章以示過目之幸。這方米印的真實(shí)性及鈐蓋位置,可作為抵消各方質(zhì)疑的有力證據(jù)之一。《木石圖》本幅的米印既為真印,那么卷后對(duì)米芾題跋的真?zhèn)嗡坪跻簿筒粦?yīng)有無端懷疑。

如果說南宋紹興裝的特殊鈐印規(guī)律,在《木石圖》的鑒定中尚屬于間接證據(jù),那么在下面《五馬圖》的實(shí)例中,將更顯示其意義。

02

李公麟《五馬圖》中的一方殘印

(一)研究緣起

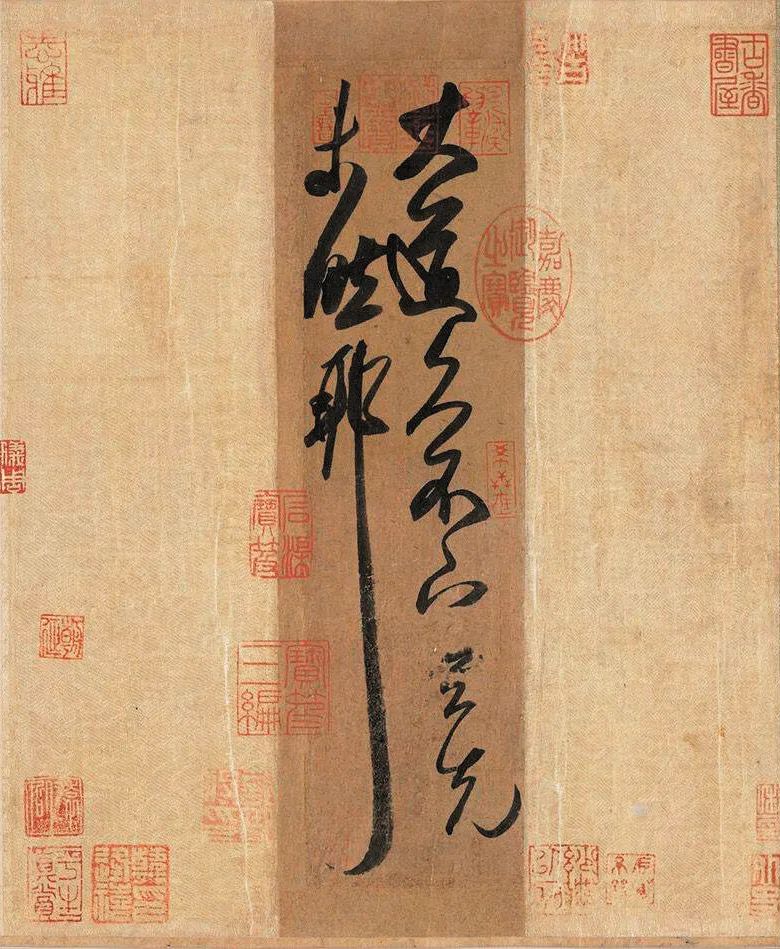

2019年初,日本東京國(guó)立博物館舉辦“顏真卿——超越王羲之的名筆”大展,吸引了全球熱愛中國(guó)書畫的人們的眼球,其中北宋李公麟名畫《五馬圖》(圖14)在銷聲匿跡將近一個(gè)世紀(jì)后,再度出現(xiàn)在世人面前,無疑是顏真卿《祭侄文稿》之外的諸多展品中分量最重的作品。此卷名跡現(xiàn)世,引起的關(guān)注也可謂空前,諸多專家學(xué)者從各個(gè)方面解讀此卷。展覽同時(shí),日本羽鳥書店專為這卷畫作出版了全彩高清圖冊(cè),冊(cè)中由學(xué)者板倉(cāng)圣哲撰寫了考釋論文,從作者、著錄、傳藏、內(nèi)容、技法、題跋、用印、紙張等方面做了全方位的分析闡釋。[13]

◎ 圖14 李公麟《五馬圖》

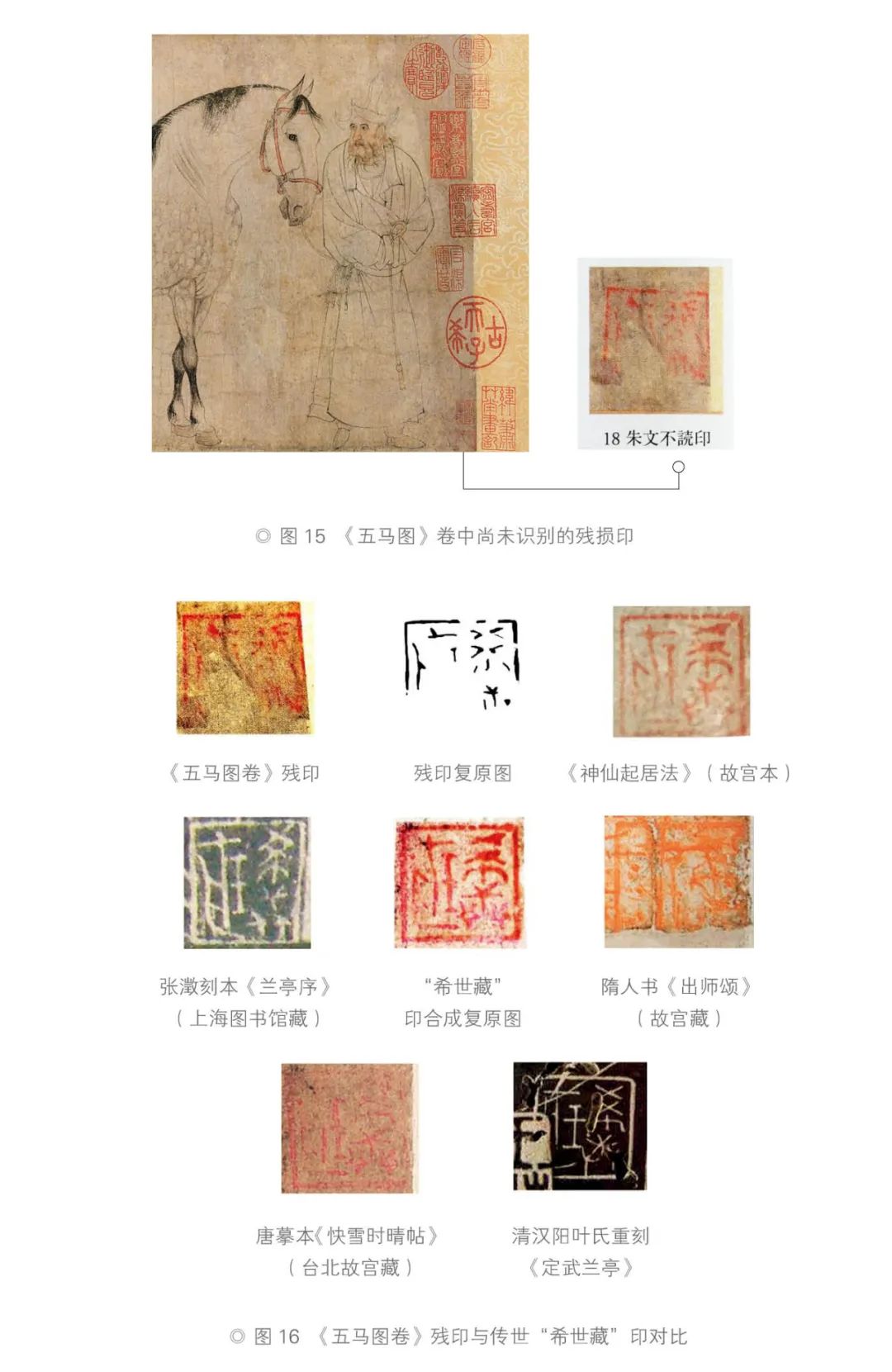

筆者未能前往日本親睹名跡真容,只得通過下真跡一等的印本,學(xué)習(xí)并拜讀板倉(cāng)先生的論文。在閱讀中,筆者注意到板倉(cāng)先生在其專論中,按序列舉了畫卷上出現(xiàn)的43枚印章,其中42枚皆有正確的釋文,僅有一方殘印未能識(shí)出。[14]

這方印位于畫作本幅開始,最右下角緊貼紙邊處,“宋犖審定”朱文小印的正下方,也是一方朱文印,尺寸約在1.6厘米見方。由于紙張破損和日久磨蝕,此印下半已殘,僅有些許筆畫可辨。(圖15)由于難以釋讀,因此該印也無法判斷歸屬。

(二)印文辨識(shí)

然而此印的鈐蓋位置具有特殊性。一般書畫收藏印都有鈐印規(guī)律,即從右從下開始鈐蓋,后來者逐次添加。這方不易識(shí)別的小印,占據(jù)了全卷最右下角的重要位置,表明這可能是一方非常早期的收藏印。經(jīng)過仔細(xì)辨別,筆者發(fā)現(xiàn)這枚印章確實(shí)非常重要,它是南宋第一位皇帝趙構(gòu)紹興內(nèi)府的書畫收藏印,印文為“希世藏”。

這方小印亦曾鈐蓋在其他傳世書畫作品上,均為赫赫有名之作。(圖16)今墨跡發(fā)現(xiàn)有三例,其一為北京故宮博物院藏五代楊凝式《神仙起居法》,鈐蓋位置在本帖前拼紙的最右下角;其二為臺(tái)北“故宮博物院”藏清內(nèi)府著名三希之一的唐摹王羲之《快雪時(shí)晴帖》,鈐蓋位置也在本帖最右下角。其三是北京故宮博物院藏隋人書草書《出師頌》,鈐蓋位置在本幅最右下角,與另一方紹興內(nèi)府的“內(nèi)殿秘書之印”相疊,右邊與下邊皆已被裁。另外,還出現(xiàn)于南宋張澂所刻的“領(lǐng)字從山”本《蘭亭序》拓本,又見清代葉志詵翻刻的一件《定武蘭亭》也有此印。將此前四件上的“希世藏”印與《五馬圖》卷上的殘印并置比對(duì),可以發(fā)現(xiàn),殘印印文右半上部的兩個(gè)交叉筆畫,恰是“希”的上半結(jié)構(gòu);左邊的“S”形長(zhǎng)弧線及微斜的頭部,與“藏”的筆畫可以對(duì)應(yīng);右下一字的中部,也符合“世”的中部結(jié)構(gòu)。考慮到紙張撕裂重裱的輕微挪位,可以斷定這方殘印的印文,正是“希世藏”。

(三)關(guān)于紹興裝的鈐印規(guī)律

板倉(cāng)先生在論述此卷的流傳時(shí),引用南宋周密《云煙過眼錄》中對(duì)這幅當(dāng)時(shí)命名為《李伯時(shí)天馬圖》的描述:“……畫前后皆有‘乾卦’‘紹興’印,高宗御題。”[15]據(jù)此可知:“本作的畫之前后原應(yīng)皆鈐有南宋首位皇帝(1127—1162年在位)的‘乾卦’‘紹興’方印,《五馬圖卷》中黃庭堅(jiān)跋文的左下端,蓋有象征宋高宗收藏的‘紹興’朱文連珠方印,顯示本作經(jīng)南宋內(nèi)府收藏后成為王芝典藏的狀況。……根據(jù)曾紆的跋文,可推測(cè)《五馬圖卷》進(jìn)入北宋內(nèi)府的可能性極低,故此處的‘睿思殿’應(yīng)為南宋之后設(shè)立于皇城內(nèi)的財(cái)寶庫(kù)——睿思殿庫(kù),這也意味著本作可能曾為南宋內(nèi)府所藏。”[16]隨著時(shí)間的推移,裝裱改易,目前呈現(xiàn)在世人面前的《五馬圖》卷中,“乾卦”印已不知去向。周密也沒有提到卷中還有別的紹興內(nèi)府藏印,可見周密在王芝處見到此畫時(shí),“希世藏”印很可能已經(jīng)殘損難辨了。今天對(duì)“希世藏”印的重新認(rèn)定,加之黃庭堅(jiān)跋文后的“紹興”朱文連珠印(圖17),可以坐實(shí)這曾是南宋紹興內(nèi)府珍藏之物,符合紹興裝的特點(diǎn)。

◎ 圖17 《五馬圖》卷黃跋末“紹興”連珠印

前文探討《東山松帖》時(shí)已經(jīng)涉及紹興裝,在此略加詳述。活動(dòng)于宋元交替間的周密,同時(shí)也是最早記載紹興裝形式的學(xué)者。除周密外,其他歷代文獻(xiàn)對(duì)此亦偶有涉及。當(dāng)代研究者注意這個(gè)問題的研究者,以穆棣為代表,他發(fā)表了多篇有關(guān)紹興裝的論文。[17]中央美術(shù)學(xué)院的張珺在其2008年碩士論文《由〈紹興御府書畫式〉看南宋宮廷書畫裝潢裝裱》中專門探討此話題。而相關(guān)的最新研究則是中國(guó)美術(shù)學(xué)院孫田博士的《張澂刻本蘭亭序研究》,通過鑒藏印確定了上海圖書館收藏的南宋張澂《領(lǐng)字從山本蘭亭序》刻本采用的底本符合紹興裝的特點(diǎn),是高宗內(nèi)府收藏。[18]

周密在《齊東野語》中記錄了南宋御府書畫裝裱的制度規(guī)范,題為“紹興御府書畫式”,為后人揭示以高宗趙構(gòu)為代表的南宋皇室,是如何進(jìn)行書畫收藏的。周密此文的記述順序是按法書、繪畫分為兩大類,每一大類中又按時(shí)代、作者、形制加以區(qū)分,采用相對(duì)應(yīng)的裝裱材料,并鈐蓋不同的鑒藏印。其中記載的高宗內(nèi)府鑒藏印包括:“御府圖書”“內(nèi)府圖書”“內(nèi)殿書記”“御府圖籍”“紹興”“睿思東閣”“內(nèi)府圖記”“機(jī)暇清賞”“內(nèi)府書記”“乾卦”卦象圓印、“希世藏”。

關(guān)于“希世藏”印的記載,出現(xiàn)在內(nèi)府收藏的繪畫中,原文云:“諸畫并用‘乾卦’印,下用‘希世’印,后用‘紹興’印。”[19]也即從六朝開始,一直到本朝的所有繪畫作品,都會(huì)鈐蓋這三方印。鈐蓋的位置也是固定的,即卷(軸)均用‘乾卦’印,下方用“希世藏”印,卷(軸)后用‘紹興’(連珠)印。這與前文周密記載的未經(jīng)改裝的《五馬圖卷》狀況是吻合的。

(四)“希世藏”印的使用范圍

除《齊東野語》外,孫田也羅列了其他文獻(xiàn)中出現(xiàn)的“希世藏”印狀況,[20]轉(zhuǎn)引如下:

1.周密《云煙過眼錄》卷上:

索靖章草《月儀帖》一短卷,下有“希世藏”小印及“閱古”“永興軍節(jié)度使印”。[21]

2.周密《云煙過眼錄》卷下:

高宗御府手卷,畫前上白引首,縫間用乾卦圓印,其下用“希世藏”小方印,畫卷盡處之下,用“紹興”二字印。墨跡不用卷上合縫卦印,止用其下“希世”小印,其后仍用“紹興”小璽。[22]

3.周密《志雅堂雜鈔》卷三:

王子慶嘗得李唐所畫《晉文公復(fù)國(guó)圖》一卷本,有上下。今止有上卷,乃思陵御題,上有乾卦璽,下有“希世藏”小印。[23]

4.袁桷《清容居士集》卷四十七“秘閣續(xù)帖·劉無言雙鉤開皇蘭亭”言理宗以一種神龍?zhí)m亭為周漢長(zhǎng)公主陪嫁,“以百花蟠龍官錦作為裱首,前有‘希世藏’小璽,真奇物也”[24]。

綜合文獻(xiàn)以及連李公麟《五馬圖》卷在內(nèi)的存世作品,包括墨跡和刻本,目前所知卷首鈐蓋有“希世藏”印的南宋內(nèi)府藏書畫,總計(jì)如下:

1.法書六件

(1)唐摹《快雪時(shí)晴帖》(臺(tái)北“故宮博物院”本)

(2)索靖《月儀帖》(僅見文獻(xiàn),見前文)

(3)《神龍?zhí)m亭》(僅見文獻(xiàn),見前文)

(4)楊凝式《神仙起居法》(故宮博物院本)

(5)隋人《出師頌》(故宮博物院本)

(6)《領(lǐng)字從山本蘭亭序》(南宋張澂刻本,上海圖書館本)

(7)《定武蘭亭五字不損本》(清漢陽(yáng)葉氏重刻本)

2.繪畫二件

(1)李公麟《五馬圖》卷(日本東京國(guó)立博物館)

(2)李唐《晉文公復(fù)國(guó)圖圖》卷(僅見文獻(xiàn),今美國(guó)紐約大都會(huì)藝術(shù)館藏者,已無此印)

由上可見,周密《紹興御府書畫式》中表述的“希世藏”小印用于鈐蓋畫作,并不完全準(zhǔn)確。從實(shí)際運(yùn)用狀況來看,它鈐蓋的范圍不限于繪畫,也包括法書,甚至碑帖。當(dāng)然也并非所有經(jīng)紹興內(nèi)府收藏并重裝的書畫作品都有此印。穆棣提到的紹興裝代表之作——五代楊凝式的《韭花帖》(羅振玉藏本,已佚)和唐歐陽(yáng)詢的《夢(mèng)奠帖》(今藏遼寧省博物院)有其他紹興內(nèi)府鑒藏印,但沒有“希世藏”印。由于此印較小且必須鈐于本帖前段極易損壞的最邊角,因此筆者推測(cè)有一部分傳世早期書畫上原有的“希世藏”印,可能在再次重裝時(shí)被裁切。

正如高宗有多方大小不一、篆法各異的“紹興”連珠印,“希世藏”印也發(fā)現(xiàn)存在不同的形制。除這種較為多見的方形“希世藏”印外,還有一種長(zhǎng)方形的同文印,其篆法和方印基本一致,只是排布有所改變。此印出現(xiàn)在臺(tái)北“故宮博物院”藏傳王羲之《大道帖》(圖18)中。關(guān)于《大道帖》,目前普遍認(rèn)為與《東山松帖》一樣,它也是一件米芾的臨作。宋高宗對(duì)南渡之前北宋大家的書作也有收藏,其本人便直接學(xué)習(xí)黃庭堅(jiān)和米芾,并達(dá)到較高的水準(zhǔn),因此特別偏愛他們的書法作品,還首創(chuàng)了刊刻專集米芾書法的匯帖《紹興米帖》。在前文所引“紹興御府書畫式”中,關(guān)于米芾臨作的裝潢鈐印規(guī)范(見《木石圖》“文武師胄芾章”中關(guān)于《東山松帖》“文武師后”印考證部分),周密只提到會(huì)在米芾臨作上鈐蓋“內(nèi)府圖書”“內(nèi)殿書記”“御府圖籍”諸印,最后加蓋“紹興”印,而沒有提到高宗內(nèi)府也會(huì)在其中鈐蓋“希世藏”小印。故筆者推測(cè),這兩種不同形狀的“希世藏”印或具有區(qū)分不同書畫作者、等級(jí)或品類的作用,有待更多證據(jù)的出現(xiàn),以做進(jìn)一步的研究。

◎ 圖18 傳王羲之《大道帖》“希世藏”印

通過與其他書法名跡的比對(duì),李公麟《五馬圖》卷中出現(xiàn)的殘印可確定為南宋高宗內(nèi)府書畫專用鑒藏印“希世藏”。其特殊意義在于,這是目前所知傳世唯一一卷存有“希世藏”印并保留典型紹興裝特點(diǎn)的繪畫作品,其他均為書跡,這對(duì)于了解南宋宮廷書畫裝裱收藏的真實(shí)狀況相信有著重要的研究?jī)r(jià)值。

03

結(jié)語

古書畫鑒別中,印章作為輔助證據(jù)中的一種,往往并不起眼,但又具有重要價(jià)值。通過對(duì)《木石圖》卷和《五馬圖》卷中兩方古印的考析,結(jié)合周密關(guān)于“紹興御府書畫式”的記載,從鑒定角度有助去偽存真,糾正某些對(duì)國(guó)寶重器的無據(jù)猜疑;從藝術(shù)史的角度,則可以幫助我們追溯時(shí)代信息,拓展對(duì)古代書畫作品創(chuàng)作及遞藏流傳過程的認(rèn)識(shí)。

另,本文撰成并于西泠印學(xué)論壇宣讀后,得到孫向群先生的誠(chéng)懇意見,特此致謝!尚有未妥處,還請(qǐng)海內(nèi)外方家不吝指謬。

[1]賀宏亮:《關(guān)于米芾〈蘇軾枯木怪石圖詩(shī)題〉的一些疑問》,澎湃新聞2018年6月22日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2209212。

[2]郭懷宇:《內(nèi)含與時(shí)代——〈木石圖〉中的蘇軾、米芾與劉良佐辨析》,《藝術(shù)品》2019年第2期,第12-21頁(yè)。

[3]顧村言:《難掩失望——讀蘇軾〈枯木怪石圖〉札記》,澎湃新聞2018年8月3日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2172427。

[4]熊言安:《蘇軾〈枯木竹石圖〉卷中的鑒藏印和米芾題跋獻(xiàn)疑》,《南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)》,2019年第1期,第27頁(yè)。

[5]朱紹良:《關(guān)于蘇軾〈木石圖〉你不知道的那些事兒》,搜狐網(wǎng)2018年11月30日,https://www.sohu.com/a/278908256_816901。

[6]談晟廣:《觀看與信念:〈枯木怪石圖〉是蘇軾真跡嗎?》,中國(guó)藝術(shù)史與考古公眾號(hào)。

[7]李夏恩:《拍出4.6億的蘇軾手跡,在真假莫辨的世界飄零千年》,網(wǎng)易新聞2018年11月30日,http://news.163.com/18/1130/09/E1RO49J4000187UE.html。

[8]孫向群:《蘇東坡〈木石圖〉卷印跡考釋》,《中國(guó)印譜史與印學(xué)國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集》,西泠印社出版社2019年版,第809頁(yè)。

[9]《王羲之王獻(xiàn)之書法全集》第一冊(cè)“綜覽”,故宮出版社2014年版,第366頁(yè)。

[10](宋)周密:《齊東野語》卷下,中華書局1983年版,第98頁(yè)。

[11](宋)王應(yīng)麟:《姓氏急就篇》,欽定四庫(kù)全書本。

[12]參見群玉堂帖《芾名帖》:“羋,芾名,連姓合之,楚姓米,羋是古字,屈下筆乃芾字, 如三代夫夫大夫字合刻印記之義。元祐中為右藏隰守劉季孫跋題。”

[13][日]板倉(cāng)圣哲編:《李公麟五馬圖》,日本東京羽鳥書店2019年版。

[14] [日]板倉(cāng)圣哲:李公麟《五馬圖卷》的歷史意義,《李公麟五馬圖》,日本東京羽鳥書店2019年版,第35頁(yè)。

[15](宋)周密:《云煙過眼錄》卷上“王子慶芝號(hào)井西所藏”,《志雅堂雜鈔·云煙過眼錄·澄懷錄》,中華書局2018年版。

[16]同[14]。

[17]穆棣有關(guān)紹興裝的論文:《紹興裝研究暨其應(yīng)用舉例》,浙江省博物館編:《中國(guó)書法史學(xué)國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集》,西泠印社出版社2000年版,第190—197頁(yè);《快雪時(shí)晴帖中“達(dá)芬奇”密碼續(xù)解》,《中國(guó)書畫》2008年第2期,第54—59頁(yè);《楊凝式神仙起居法墨跡考辨——兼論宋周密所記之典型“紹興御府書畫式”》,《中國(guó)書法》2016年第12期,第116—123頁(yè)。

[18]孫田:《張澂摹勒本〈蘭亭〉研究》(未刊本),國(guó)家博物館“宋元碑帖與明清書畫”研討會(huì)提交論文,2019年。

[19]同[10]。

[20]同[17]。

[21](宋)周密:《云煙過眼錄》卷上“鮮于伯幾樞所藏”條,《志雅堂雜鈔·云煙過眼錄·澄懷錄》,第242頁(yè)。

[22](宋)周密:《云煙過眼錄》卷下“廉御史廷臣所藏”條,《志雅堂雜鈔·云煙過眼錄·澄懷錄》,第409頁(yè)。

[23](宋)周密:《志雅堂雜鈔》卷三,涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學(xué)海類編本,中央民族大學(xué)圖書館藏,見四庫(kù)全書存目叢書編纂委員會(huì)編:《四庫(kù)全書存目叢書·子部·雜家類》(第101冊(cè)),齊魯書社1997年版,第357頁(yè)。

[24](元)袁桷:《清容居士集》卷四十七,《四部叢刊初編》影印元刻本。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)