吳昌碩(1844—1927),初名俊卿,初字香樸、香圃,又字蒼石、倉石、昌碩,又作昌石,號缶廬。浙江安吉人,寓居上海。西泠印社首任社長。詩書畫印博采眾長,自成一家,被譽為四絕,為縱跨近、現(xiàn)代的杰出藝術(shù)大師。

吳昌碩篆刻章法的特點,是由他的書體、字法、筆法、邊格等多方面綜合融會而成,既有傳統(tǒng)的繼承,又有個人新的熔鑄。以他的書體為例,一反明清印人“大小篆不可混雜”之規(guī)矩,而將大小篆或漢篆隸書等綜合利用,并能使之統(tǒng)一。這種相反相成的矛盾轉(zhuǎn)化,恰好變成了吳昌碩個人篆刻風格的特點之一,給觀賞者留下了難忘的鮮明印象。吳昌碩篆刻個人風格的形成,不僅是某一方面的特殊突破,而是在許多環(huán)節(jié)、許多方面,都有自己的發(fā)展創(chuàng)造,才可能使這種風格更臻成熟與完善。

中國傳統(tǒng)篆刻藝術(shù),是一處充滿生機、蘊藏著無限豐富的形式美的寶藏,有待我們?nèi)ド钊腴_采,深入研究。為此,我們開設(shè)“篆刻講堂”欄目,與讀者分享西泠名家篆刻及其章法等相關(guān)知識。

藝術(shù)貴在獨創(chuàng)。吳昌碩在篆刻藝術(shù)上的獨創(chuàng)性,其表現(xiàn)也是多方面的。僅以章法而言,就有許多與眾不同之處。這是由他的創(chuàng)作個性所致,也表現(xiàn)出他在繼承傳統(tǒng)和借鑒當代、近代印人時所受的影響。同時印外求印,廣收博采,逐漸形成個人風貌。其獨特風貌的形成,與他個人的審美觀有著直接的影響,同時與其字法、章法、筆法、刀法等方面也有著密切的關(guān)聯(lián)。個人風格一旦形成之后,首先要避免與他人雷同,同時也要避免與自己雷同。因為藝術(shù)作品不是印模,可以照樣復制,而是要有新象新貌。因為時間與主客觀條件都在變化,作品必然會出現(xiàn)差異。尤其是當遇到相同的字句內(nèi)容,更要注意避免雷同,否則將變成“千印一面”,那就失去了創(chuàng)作個性,更無獨創(chuàng)性可言了。

吳昌碩在避免雷同上,有兩種情況。一是受客觀條件的影響或制約。根據(jù)當時的客觀條件,順其自然發(fā)展,雖是相同文字、語句,也能處理得別出心裁。另一種情況,就是主觀的努力。力求避免雷同,努力從字體的變化、結(jié)構(gòu)與筆法的使用、章法的變化等因素中去尋找可變性因子加以擴大發(fā)展,使之成熟,從而創(chuàng)造出一種新形態(tài)的作品來。而更多的情況,則是這兩種情況的結(jié)合,在客觀條件誘導下,加以主觀思想的重視,積極開拓新思路,發(fā)現(xiàn)新因素并加以使用,不斷修改印稿,使之不同于往常。在刻治過程中,調(diào)動主客觀的各種有利因素(如主觀審美因素、熟練的刀法技巧等),因地制宜、審時度勢地加以修改、完善。

為了敘述的方便,將根據(jù)吳昌碩章法運用之避免雷同的表現(xiàn)手段,從布局變化,字形變化,書體變化,情趣各異,邊、格、形的變化,以及重文符號的使用等方面,以圖釋例。今日僅論述后三種方面。

情趣各異

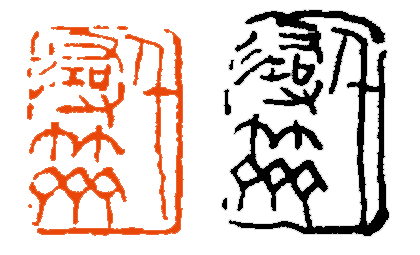

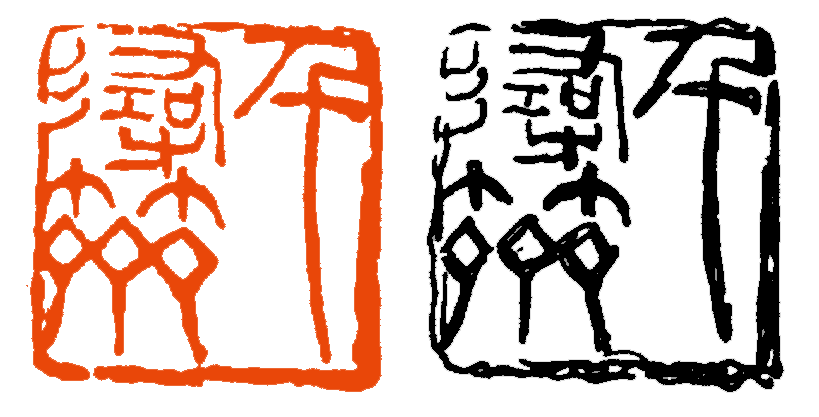

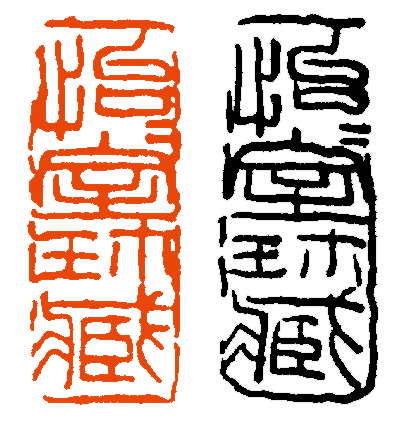

小長方形“千尋竹齋”(印例1)用線細健,用刀輕盈,有清秀之氣。

印例1

方形“千尋竹齋”(印例2),布局首行三字相疊,上下疏,中段密,“齋”字獨占一行,上束下疏;全印疏密相間,開合有致,直線勁健,弧線相依,有清健瀟灑之風。

印例2

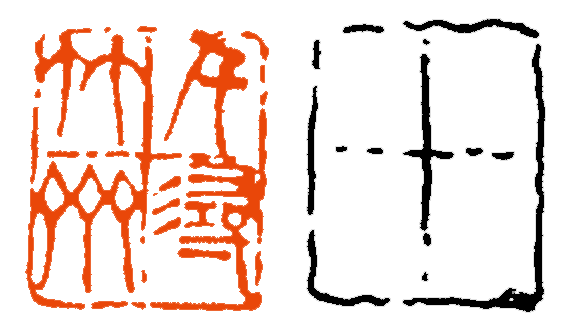

白文印“千尋竹齋”(印例3),“漢人鑿印堅樸一路,知此趣者近唯錢耐青一人而已。”(邊款跋語)自視若此,可見較為滿意。觀賞印樣,雖為中年之作,亦具有挺拔勁健之氣。

印例3

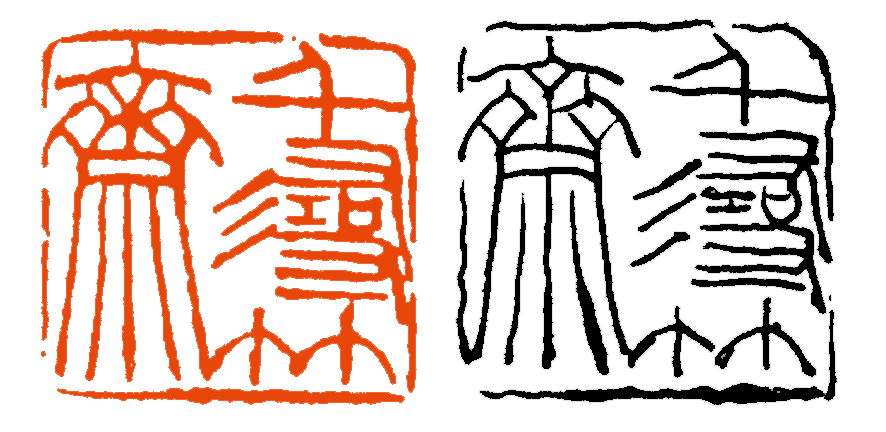

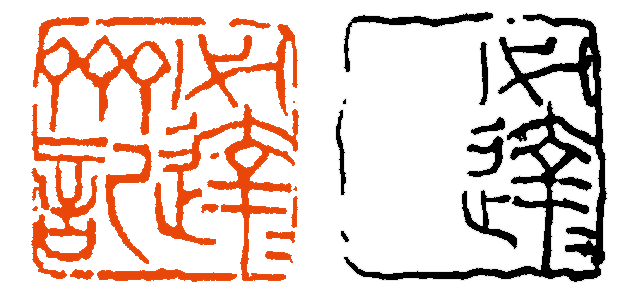

三方朱文“千尋竹齋”(印例4-6),都受古封泥印的影響,但其意趣亦各有別。

第一方“千尋竹齋”(印例4),字中三空一實,然較實的“齋”字之底邊殘塊甚大,以求與另三字相呼應。全印顯得厚重渾樸。

印例4

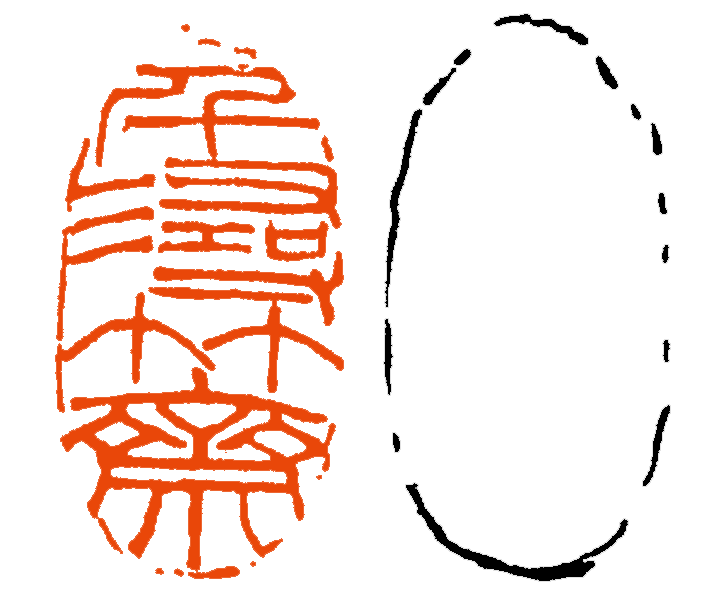

第二方“千尋竹齋”(印例5)筆畫與邊線都較粗重,四字間各有留空以暢其氣,四邊破損,尤以底邊為甚。以全印觀之,似古鐵印一路,有渾拙厚重之氣。

印例5

第三方首行為“千”字(印例6),款曰“古封泥法”,印中“尋”字筆畫多而較細,尤以左邊三短弧撇更為細而巧,其他三字以直弧相參,筆畫較重,留空亦多,故有厚重兼靈動之趣。

印例6

邊、格、形的變化

在避免雷同的常見方法上,有采用邊欄、界格和石形等變化之法。

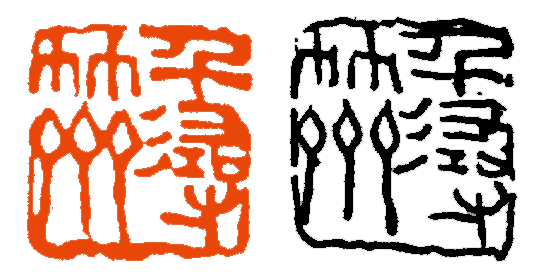

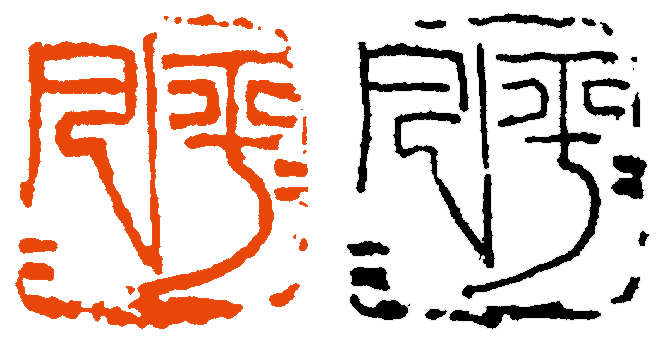

邊,傳統(tǒng)印章中有寬邊、窄邊、單邊、雙邊等,此僅舉缶翁在同一印文中曾采用過的朱文寬邊為例,如“千尋竹齋”(印例7)朱文印也采用加邊之法,印例8也是。

印例7

印例8

格,也稱界,是使字更加緊湊,氣不外泄,而易形成團聚之象。如長方形的“千尋竹齋”(印例9),中用“十”字格,是使“千”“齋”等字更形團緊之效;而“尋”字筆畫多,故使“彡”縮短,并有一筆破界而出,這不僅增加了布局中的變化,避免格框過嚴而死板,同時也使“尋”字筆畫左右舒展,“尋”找到了自己應有位置。

印例9

較小的一方朱文“千尋竹齋”(印例10),其格亦有相應的變化。兩頭線較細,中段略粗,這主要為與邊的相對應、諧調(diào),而四字安排也與上一方不同,筆畫減少,略顯疏空,因此格線不斷。全局亦顯得舒展自由。

印例10

橢圓形“千尋竹齋”(印例11)是長方形加圓形的綜合,故其首字與末字兩頭略小,以適應其外形的需要。橢圓形在印中屬常見之形。在方形變化上也是多種多樣的,如正方“千尋竹齋”(印例12),為適應方形,“千”“竹”二字略窄,“尋”“齋”二字中“尋”字筆畫多故長,“齋”則為相配而增長。其他有略長方、扁方等,此從略。

印例11

印例12

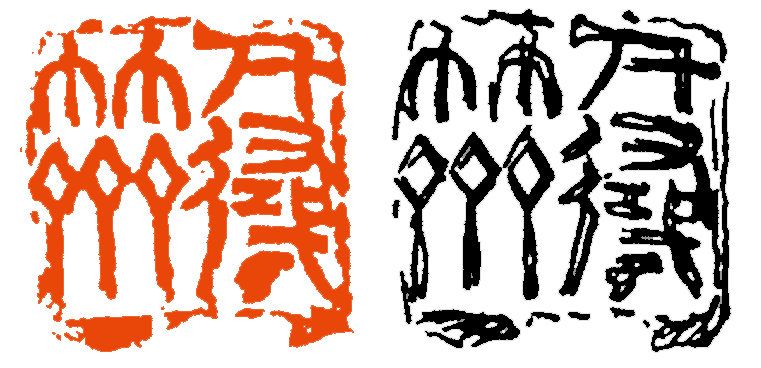

重文符號

印文中上下兩字相同者,往往采用重文符號以示簡化,同時也可避免雷同之嫌。傳統(tǒng)印文早在古璽中,即有兩小橫畫,以示人名、官名,或示重文,漢人未見用,而到明清以來此乃印家所常采用之法。探其淵源,此法實來自書法作品中。

吳昌碩在印文中有重文者、重偏旁者,亦偶用之。過去印中重文多與印文書體筆畫相近,缶翁所用重文符號,兩畫雖短但仍富筆意,并考慮與整體布局協(xié)調(diào)一致。

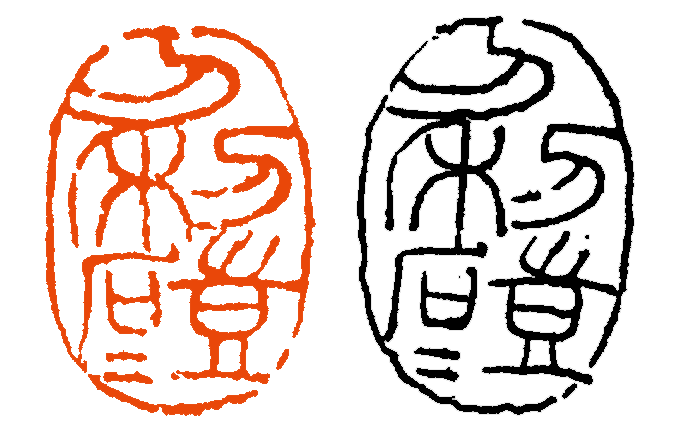

如“亭亭”一印中,“亭”字右下有兩短橫畫,即示重文。此兩短橫其右應與邊齊,以示整體。

亭亭

“怡怡室珍藏”印中,“怡”是重文,故以重文符號代之。

怡怡室珍藏

“必達達齋記”一印中的“達”字下,也以兩短橫以示重文。

必達達齋記

另“默默道人"一印中的“默”字也是兩字相重、以重文符號代之。這里值得留意的是除使用重文符號之外,應留有一定的空間,使之勿急促,也勿過于疏空,且兩點應與字畫的粗細筆意諧調(diào)一致。

默默道人

也有兩字重復者,即使用兩個重文符號,如“平平凡凡”,兩處重文符號更要考慮位置的妥帖安排,有高低,有變化,有呼應。

平平凡凡

“刀利硙石”,此印“石”旁有重文,故在偏旁之下置之,以示重“石”字也。

刀利硙石

責任編輯:高佳晨、何濤

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號