童領峰

上海外國語學院英語二系(歐美語言比較文學)進修

安徽第七屆藝術節美術大展銀獎(合肥)

亞洲當代藝術展銀獎(南京)

大韓民國新美術大展 招待作家獎(韓國 首爾)

入編《2009年中國當代藝術年鑒》(中國文聯)

入編《2010年中國當代藝術年鑒》(中國文聯)

入編《中國美術作品年鑒2000-2010》(中國美術出版社)

安徽第三屆美術大展入選(合肥)

對撞——文化的融合(北京)

“現象”當代藝術展(北京)上上國際美術館

全球華人抽象藝術作品展&理論討論(卓克藝術網,抽象藝術促進沙龍)

全球華人抽象藝術作品展(2011年中國抽象藝術界八大展之首 新華網排行)

北京光輝歲月當代藝術中心推薦展

“距離”當代藝術展(北京)

2011-中國青年美術家提名展(成都)

對話--2011南京當代藝術展 南京

投資時報2012當代藝術聯展 北京 上上國際美術館

文化中國簽約畫家聯展 北京 東方藝術館

沁墨2013 漢中書畫網 陜西

中國首屆詩畫大展 后現代藝術陣線

第三屆合肥雙年展/2016年度藝術文獻展 合肥

擴展得藝術概念展 合肥

東方主義水墨展 合肥

聲東汲西 當代藝術展 合肥

圣馬之夜:詩與歌 合肥

文字:空城 合肥

《北緯30度》詩集,上海文藝出版社

《如意》航空雜志專題介紹(4P),《藝術在線》(6P)有詩、論文等發表

《藝術蟲》雜志(4P、8P),《快尚》雜志(4P),《徽藝術》(8P)

論文發表《青銅文化研究》(4P、8P)《中華藝術家》雜志專題介紹(2P)

文化中國簽約畫家,北京光輝歲月當代藝術中心簽約畫家,搜狐、新浪、鳳凰網、中國日報網、中國網、新華網

東方視覺、99藝術網等數百家大型網站專輯介紹

收藏:上上國際美術館、成都美術館、安徽省國際文化藝術發展基金會等

拍賣:北京國際保利、北京瀚海、安徽九樂等

枯 澀 之 感

—童領峰詩集《北緯30°》序

梁小斌(朦朧詩代表詩人)

童領峰在和我閑聊的時候,曾經說過這樣的話:“在石濤,黃賓虹之前,中國畫家從來沒有過直面自然”。童領峰是位詩人,卻在談畫,我心頭也自然微微一震。

在石濤,黃賓虹之前,中國畫家是否寫生自然,我真的不很清楚。但童領峰根據什么,說石濤,黃賓虹之前的畫都不寫生自然呢?童領峰送來了他的詩集,既然,詩畫不分,我也就將童領峰的詩當成畫來讀了。

從中我可以大致讀到童領峰的心性,他是個愛在房頂上發呆以望四方的詩人,在童領峰的周圍,有他熟悉的湖水,有雪印、山藤和煙,他希望能找到“會臉紅的女孩子”,這個女孩子懷抱里有一只貓。童領峰的大部分時間恐怕都是在自己畫室里渡過來的,這也是一位冥想多于外界觀察的畫家,或者叫畫者吧。

我有次在銅陵,讀到了童領峰的詩,我說你的詩很像發光的碎片,每一塊碎片,都閃爍著你的靈光,為什么說是“碎片”呢。我隨意挑一首詩來讀。他的詩如同松花江上的一條魚,一黑一白似地在翻騰。從中我看到了一個孤獨者的心性在閃光。但童領峰的詩很多。在寂寞的荒野,他辛勤地思索,偶感和凝神默想不斷地迸發出來。心性的積累和堆積,甚至也有如童領峰的衣冠冢。我不忍心看一個孤獨者心性過多,成為一種堆積。

中國詩歌的發展大概也同中國文人畫所走過的道路,大致一樣,詩歌和文人畫都講究一個心性的抒發,心性的抒發它的最高界就是寂寞之美,童領峰的詩是有一些寂寞之美的。

既然童領峰同時是位畫家,他的畫在北京的“798”當代藝術區的畫廊里有很醒目的懸掛,我也順便談談畫吧。在民間繪畫那里是不講透視的,后來文人畫學會了透視,但文人畫通過透視,卻透出了一個滿目凄涼,在一個大山水里,文人畫在找,我的家鄉在哪里,這就有了不起眼的幾座庭院,童領峰的詩也如同站在家鄉的遠眺,遠眺甚至壓迫著詩人,甚至連幾座庭院也沒有看到,于是只好就剩下精神家園,如同之煙,精神家園究竟在哪,童領峰在說,暫時也找不到。

“從生命形態上講,是從黃賓虹開始直對自然寫生的,因為他本身已完全融入自然,而成為自然”童領峰如是說,是非常有見地的。“既要能畫出比自己的心性還要廣闊的山水,也就是說能畫出精神家園以外的山水,同時就要給觀者以溫暖,先是有溫暖的黑,然后才是有震撼,黃賓虹做到了。”

心性既要馳騁,奔跑的再遠,也不感到陌生。是童領峰研詩的得到的珍貴心得,他說:“在黃賓虹那里,黑是溫暖。”

但在童領峰詩選里寫得全是心性,陌生感伴隨著童領峰的青少年時代。當自然試圖將童領峰擠壓成唯有心性在閃光時,我期冀童領峰之詩重新擁抱自然,將家鄉之境推向無限的寥廓。

童領峰的詩具有濃冽的唯美傾向,他心目中的荷葉、螢火蟲、鳥兒大都是從腦海里幻化出來的生靈,而絕少是關于家鄉的所見,他也曾有對咖啡屋、霓虹燈影的現場描畫,而大多只有一只高腳酒杯在抽象地閃爍,現場并不真切,因而呈現出光怪陸離心性的剪影,一切都阻礙著在家鄉胡同里徘徊的詩人,我們只看到巷口斜雨的零落,而不能聞到斜雨的土腥氣。

童領峰的詩少了點土氣,單純地讀童領峰,不清楚他是哪里人,因為光影和凋零全世界到處都是一樣,家鄉的土腥氣還未曾盡染江南才子。

少年時代,跟隨父親,一直在路上。從上海至四川,再到銅陵,成人復歸上海游學,流浪意識早早就悄悄地潛伏于詩人的靈魂之中,異鄉便是故鄉,故鄉即是異鄉。

詩人沒有家鄉,只有心性,沒有家園,但有一個精神居所。因此,這是關于營造精神家園的詩,他的家鄉在童領峰的精神家園的外面,暫時還沒有一條土路通向他的書房和畫室。

銅陵的不遠處有一個蘇州。銅陵與蘇州應同屬江南,蘇州的園林講究“框景”,先是有“山窮水盡疑無路”,然后才造出“柳暗花明又一村”的視覺效果。童領峰的思想也存在一個視角問題,從一個漏窗望出去,他究竟能看到什么呢?中國文化人,從漏窗望出去,大多曾看到的是滿目荒痍,和所謂的凄美,這種凄美雖說氣象很大,但心性過于沉重,中國人讀自然是在用濃墨給自然抹上沉重的一筆,所以甚至是詩,也容易失去自然的本性、本意和本色。

好在童領峰是很有領悟能力的,中國毛筆的特性,不是過于枯澀,就是過于濕潤,實際上都不是自然的本色。

童領峰住在銅陵,實際上離黃賓虹不遠,童領峰如能解開黃賓虹畫風的渾厚華滋之謎,當也就解開了他的詩思里的枯澀之感。我不是畫畫的,講錯了,也無人追究,在我看來,中國畫從表面上理解,似乎是站得很高,看得很遠,以至畫到天際縹緲處,而根本的實質是,中國畫是想得很遠,想到了天際陌生處。這說明,中國人的家園有一個圍墻,我們是在家里將外面的自然越畫越遠,以至枯澀直無。所以,我想說,學詩也當學黃賓虹。因為童領峰在合肥見到我時,談畫的意趣勝于談詩。由畫入詩,童領峰最重要的一條就是要看得遠,至于想了些什么,倒不必忙著總結、歸納。

對黃賓虹的認識,我相信是他獨立思考而得到的珍貴心得,既然這么想了,千萬不要放過,通覽童領峰的詩,與黃賓虹自然本色的通達差別很大,我倒不是指黃賓虹是一座峰巔,后人無法企及,我是想說,童領峰那么愛詩,寫詩幾近瘋狂,他一定是以自己的詩歌之痛,反觀賓虹大師的畫,他看到了自己尚在精神圍城之內。他是孩子向賓虹大師我們真正的大自然跑去。

2011年5月1日于北京柏儒苑

橫看豎看

—— 文 關曉玨

西化精神注入文人氣質

抽象水墨的出現與西方抽象藝術在時間上相差不到80年,然而百年也僅僅是一瞬間。人文精神的裂變總是隨著思想的自由與物質的增福相關聯。在今天我們的國家無數廣廈拔地而起,都市生活日漸豐富,所有的價值觀不斷的呈現新的轉換與變化。在這樣一種變化的背景之下,思想和精神的變化也隨之而現,不受羈絆的藝術變革的愿望與需求也逐漸激化。今天盡管我們仍然受到一些意識形態的羈絆與限制,但是藝術的變革仍在飛速的發展中。水墨,作為中國傳統的文化藝術走到今天這樣一個發展的狀態下無疑是一種必然的趨勢。而實驗水墨的發展過程已經不是一個理論的模式和理想預期了,它是現實中確實存在了20多年的一個藝術史現象,面對世界我們的藝術家要堅持中國的文化特色,而面對中國社會,我們的藝術家使自己成為現代精神的藝術表征。實驗水墨在藝術史的文化意義上得以確立。

童領峰作為實驗水墨的探索者之一,作畫已有30多年,而實驗水墨創作也已近20年。這個理科出身大學數學系畢業的畢業生介入“實驗水墨”的方式卻顯得有些與眾不同,他是在受到比較學方法訓練之后介入的,他的創作中也常常使用“數理結構”的思維方式。從“歐美語言比較文學”到“現代西方美術史”使他對藝術產生了濃厚的興趣,同時使他找到了自己的表現語言。但同時,童領峰仍然對于困住他的是什么感到迷惑。也正是復旦大學的張德興教授在西方美術史學等課程中讓他清楚的認識到自己在藝術創作上的問題所在。

對于實驗水墨的概念、定義和前景與傳統中國畫的關系、在當代中國畫發展格局中的作用,當代社會中的藝術價值等這些方面上仍有很多討論和爭議。然而爭論最多的問題是在中國文化藝術面對外來文化的強勢進入中,我們的傳統越深厚,對于外來文化的反應、碰撞與磨合的時間也就會越長。而實驗水墨的發展無疑已經成為當代中國水墨發展中的一個必不可少的重要因素,并已經成為中國當代美術史中不可避免的問題。有更多的人來關注中國水墨的發展,并以水墨這種手段對中國大陸“文化革命”以來的極左美術進行革新,試圖將西方美術精神注入到中國的文人畫傳統中。

不能承受的“設計”之輕

“繪畫”是一種意識、思維的表達,“設計”具有明顯的工具性,它是造物、生產乃至表達人行為的方式方法的工具。繪畫與設計之間自生而聯,它們互相影響著,尤其是“設計”對繪畫的借鑒,已是一種拓展思維方式的知在所得。各種設計風格的出現,成為時代發展的進行時。畫與設計的關系,一直是藝術界探討的永恒話題。越來越多的設計開始借助傳統繪畫的靈感,不論是服裝、建筑、平面等等,隨處可見“繪畫”大師的影子

繪畫藝術創作是一種生命本能的沖動,一種直覺。最使人體悟到的,常常不完全是畫家所揭示出來的那些認識、那些理念,而是其中深刻、雋永、難以忘懷的情感。設計在與繪畫藝術相結合的同時,大多數只求“形”似,而不求“神”似,亦有不少畫家開始在繪畫上添加設計的元素,許多藝術家更是開始了“跨界之旅”,然而,在這場“旅途”的背后難免被冠以“投機”的詬病。

但并不是在繪畫當中不能有設計元素出現,只是在引用的過程中要充分的提煉設計元素中的較為合理、可行的內容。比如在形式感、構圖、配色這些普遍的重點元素,這種提煉和對整個框架的梳理需要有一個完全理性的借鑒實施,而不是一味的追尋設計當中一種消費文化的創作思想,本著一個理念,就是始終保持設計是對繪畫本身服務、催化的一個態度,讓人有作品本身帶有一種有機的繪畫性去覺察到所額外添加的這些所謂的設計方面的內容,并不是單一的從這些元素中去觀察作品本身,這種誤區要相對的避免。

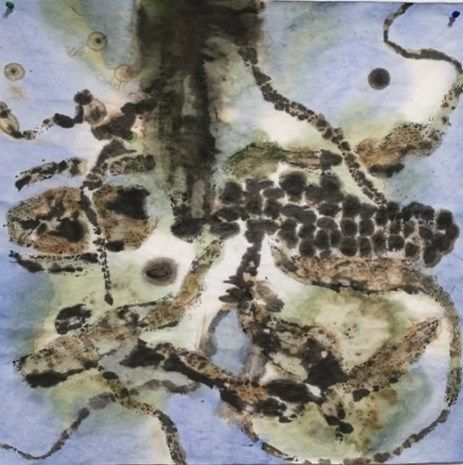

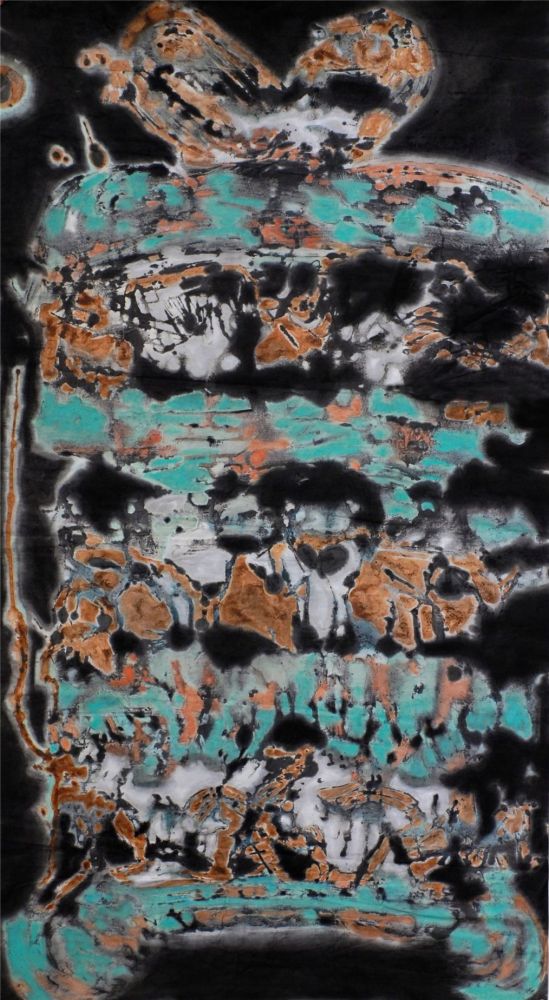

童領峰的作品在這一點上是有恰當巧妙的借鑒的,而且結合中國文化含蓄、委婉的一種思路根源,在他的作品上不會明顯的察覺到他的這種融入,但是會隱約的帶著現代感,這正是設計當中形式與構圖兩個重要組成部分,他將這兩點巧妙結合與中國傳統水墨這種媒介以及材質載體,但又打破了傳統書畫的常規模式,發揮了現代繪畫的當代性與實驗性。

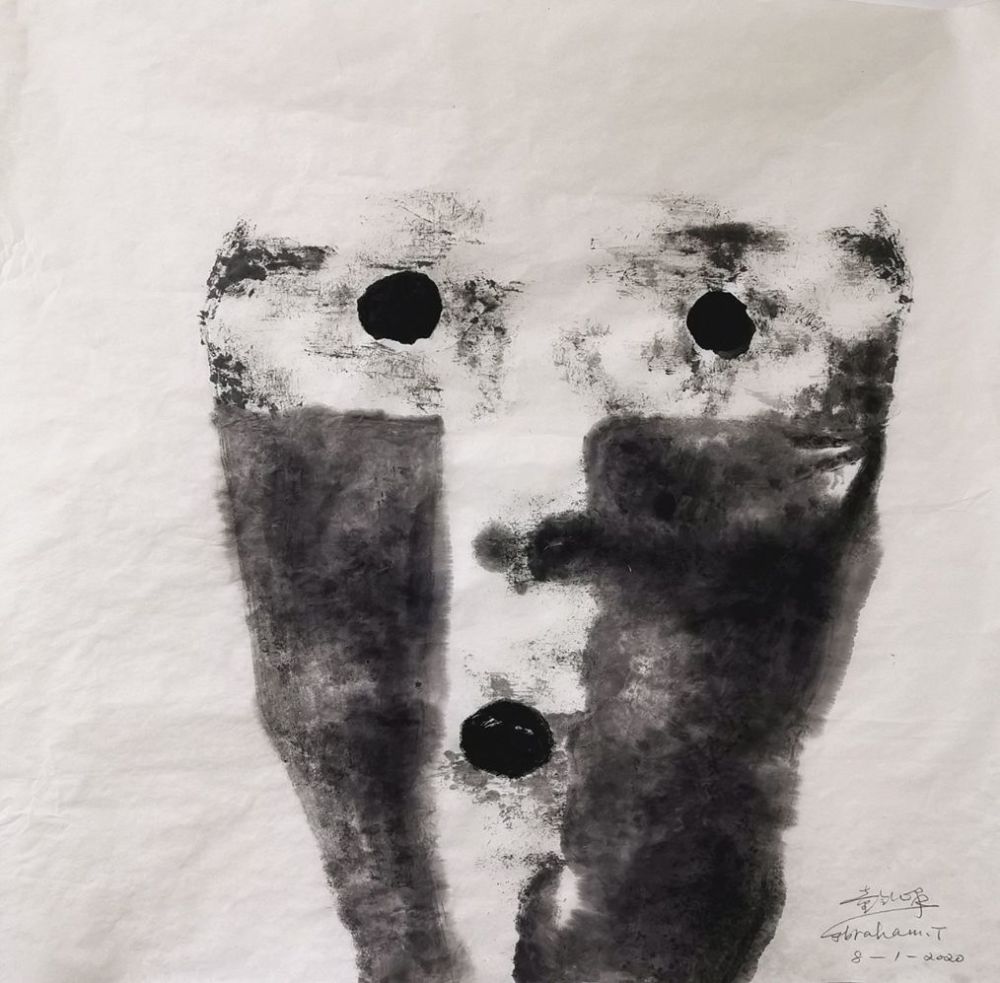

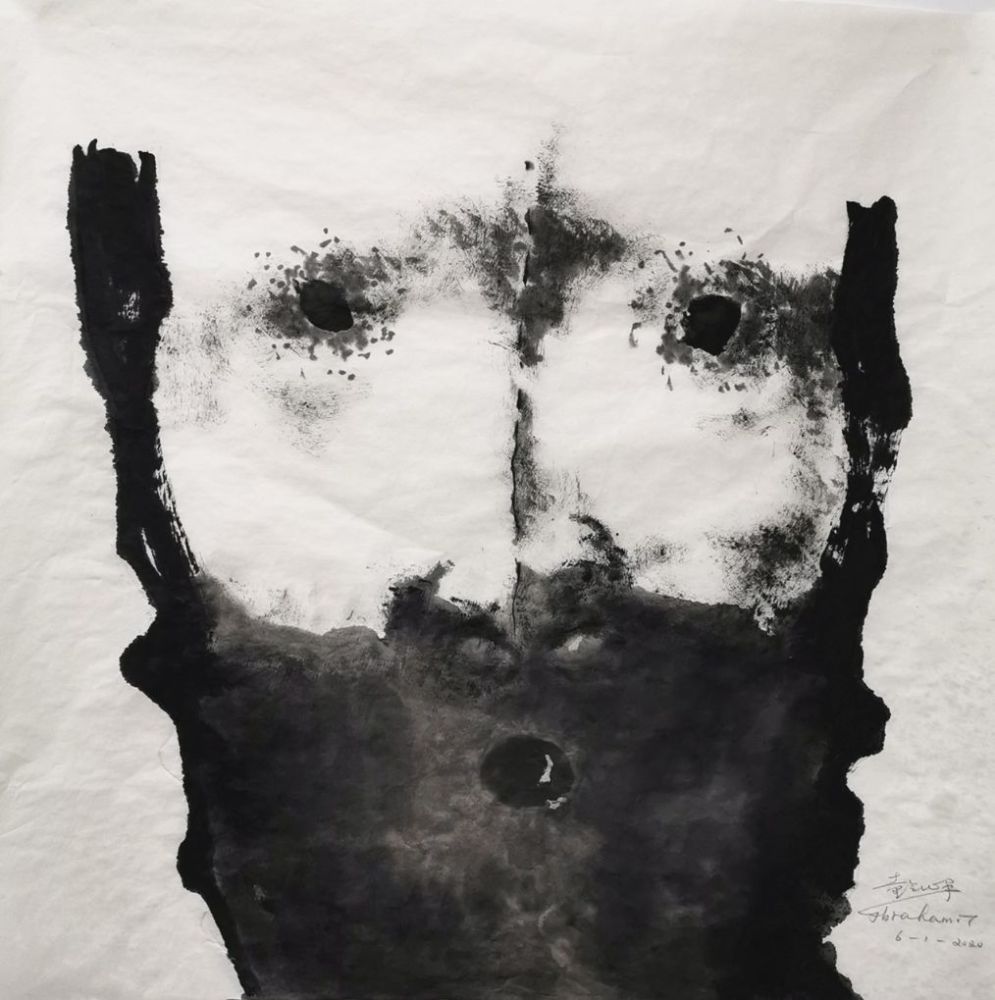

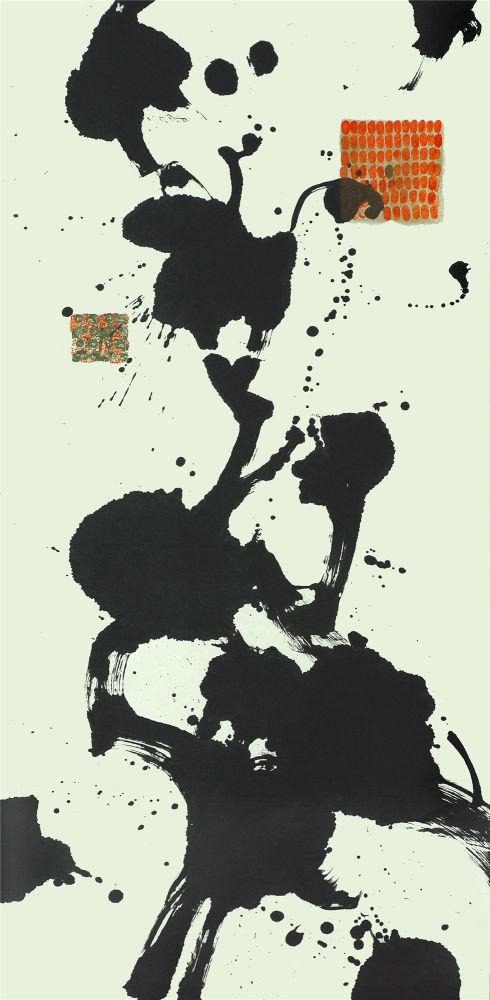

“精神王國”中的詩與畫

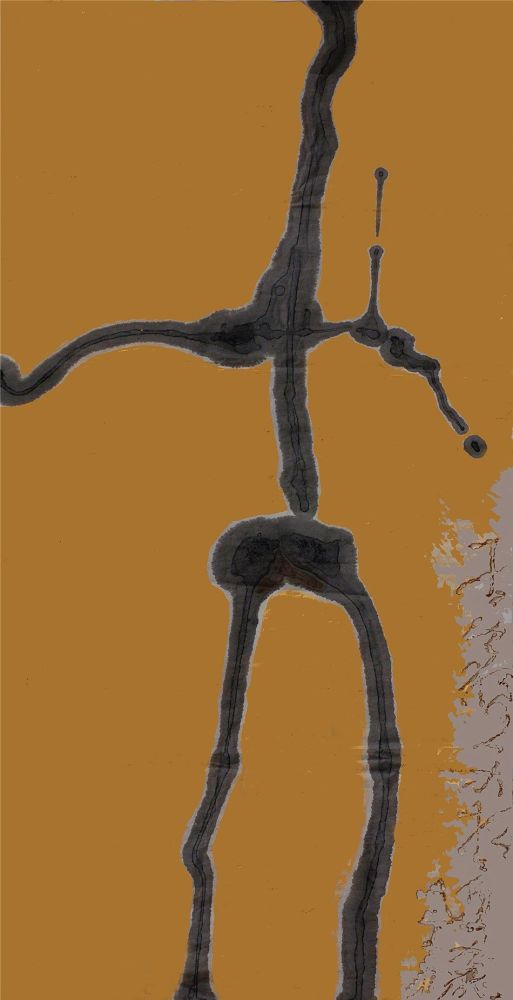

蒙德里安認為抽象是藝術的目的,主張藝術應該完全脫離自然的外在形式,藝術應追求人與神的絕對境界。正是水墨中這種游離的不確定狀態的特征又與抽象表現主義的特征相符,在表現主義里客觀的自然界和社會現象是不被明確描繪的,更加注重的是作者內在的創作情感與精神領悟。童領峰并不喜歡真切的現場感,這是他對當代藝術的理解。這種“非具象性”也就是我們常常說的“抽象性”,他用抽象的圖式和多樣化的水墨技法實現了水墨語言的現代性轉換,深刻地體現了“抽象性”在“實驗水墨”中的鮮明特征。

抽象表現主義習慣用簡單的幾何形體來塑造悲劇性的氣氛,而幾何抽象是排斥情感因素的,是思維邏輯上的幾何概念,恰恰是童領峰工科的背景使他在思維邏輯的幾何意念上很好的發揮,他認為自己的作品更加偏向于蒙德里安的幾何抽象,利用垂直與水平來表達一切結構。童領峰提到,這種線條在最后的視覺效果,是將宿墨通過符合自然之道的經典書法的書寫方式。他利用書法中經典的書寫模式形成墨跡,淡墨朦朧中包裹著的是具有獨立審判價值的線條,以直線的狀態表現了對畫面的絕度主宰。這種“冷抽象” 反映了新知識分子、藝術家的要求,這種藝術是自然與精神,物質與意識的平衡。

在色彩的把握上,童領峰堅持選用三原色和黑白這種能永恒表達世界變化的色彩。這與“冷抽象”的概念不謀而合,即色彩應該是原始的,純粹的紅、黃、藍三原色,沒有任何體積。在此之上,童領峰還有著自己的理解,他認為黑色是溫暖的,先是有溫暖的黑然后,隨之而來的才是發自心底的震撼。在不同的色彩關系和體塊的組合中,不斷尋求一種空間深度的幻覺。

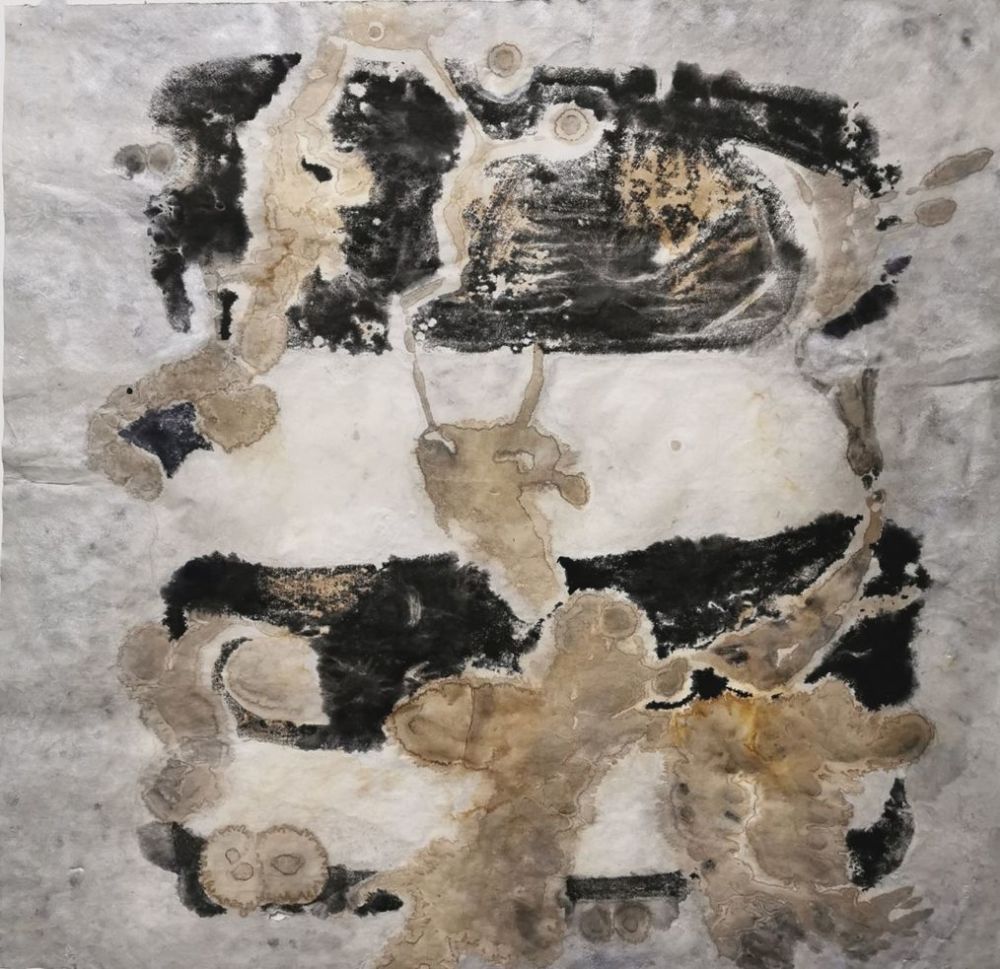

童領峰越過筆墨造型的牽絆,直接以有意味的即興、偶發并與理性經營的“墨象”、“線象”等作為體驗的主體,有“意象”而舍“物象”,有“境”卻無“形”,進行潛意識的流露,同時吸取西方抽象藝術的手法不斷發現與捕捉藝術中的“靈動”。藝術中看似最容易的是抽象,而最困難的也是抽象。童領峰將東方文人“心象”語言與意境很好地融入到了抽象水墨實驗中,使兩者達到了完美融合。

童領峰的大部分時間都是在畫室中度過的,冥想對于他來說要比觀察外界多一些。他喜歡在房頂上發呆,觀望四周,觀望世界。在他的視線里有熟悉的湖水、雪印、山藤和煙。同時他又是孤獨的,寂寥的,這種寂寥之美與中國的文人畫的特質相通。在滿目凄涼的大山大水中有幾座不太顯眼的庭院,也許就是文人畫里一直在尋找的家鄉。少年時代的童領峰跟隨父親四處漂流,從上海到四川,再到銅陵,成人后又返回上海游學,流浪的意識早已潛伏在他的靈魂深處。異鄉便是家鄉,而家鄉也早已成為了異鄉,這種感覺既相同也不同,既熟悉也陌生,就和他本人一樣。這種寂寥,在童領峰的作品中以濃烈的唯美之感呈現,他心目中的荷葉、螢火蟲、鳥兒,這一切自然的景象都是從他的腦海中幻化出來的生靈,卻并不是目眼所見的真實景象。他畫中的咖啡屋、霓虹燈下的城市,這些生活場景往往只有一只高腳杯在抽象地閃動著,他將現實的物象進行解構的同時又幻化出一個心中的符號。

中國古代,藝術作品向來將詩與畫一同呈現,詩中有畫,畫中有詩。童領峰既是畫家亦是一位詩人,無論是詩還是畫,在其作品中一直密不可分。他的畫中散發如詩的意境,那是比自己的心性還要高的還要廣闊的山水,那也是精神家園之外的山水。他詩歌也可當成畫來解讀,在研究詩歌的過程中得到的心得是“心性既要馳騁,奔跑的再遠,也不感到陌生。”在寂寞的荒野中他辛勤地思索,凝視默想,迸發出情感的流露。這樣一種孤獨者的心性堆積如詩,與文人畫一樣也有些許的寂寞之美。

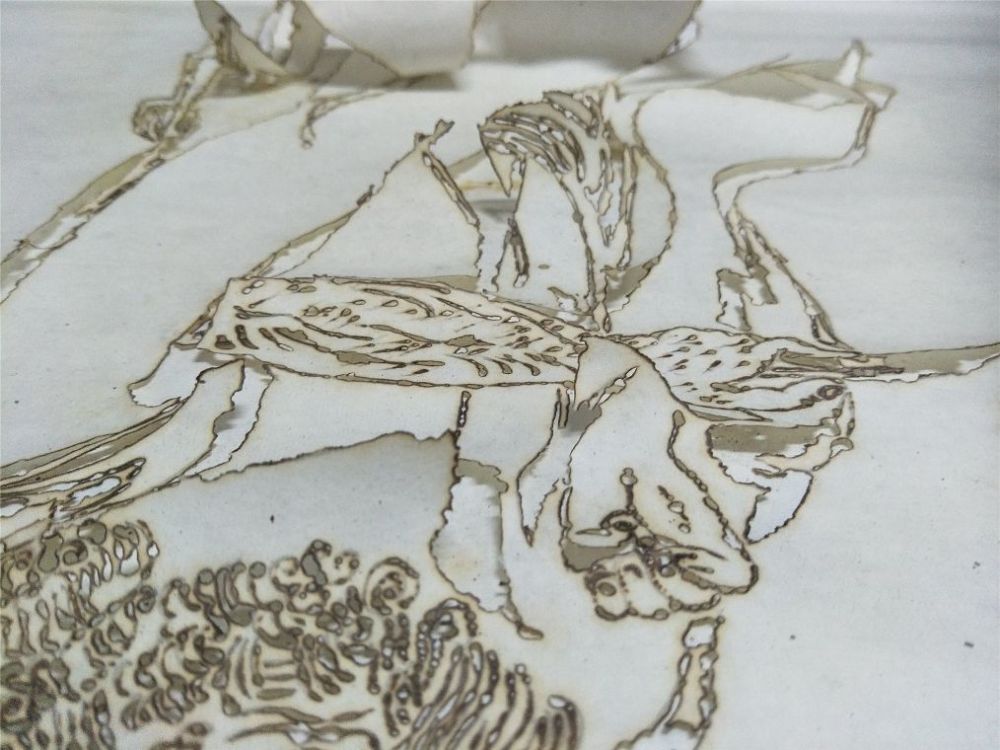

介質解構,尋找繪畫核心

童領峰認為“實驗水墨”究竟是傳統中國畫的當代演變,還是作為當代藝術發展中的一個獨立部分,其實并不重要,重要的是藝術家找到適合表達自己的媒介,在各種可能性的迷陣中尋找到水墨本體表現的語言敘述、形式拓展和精神探索。這使他的作品不僅僅是某種風格樣式和技術的呈現,更是一種先鋒思想觀念和社會批判意識的凸顯。在這種多元化的格局下童領峰使傳統水墨的能指與所指在分解和重構之中獲得了各種可能性圖式的機緣。在他看來實驗水墨既是視覺的冒險者,也是傳統的守護者,它寧可主動解構,也不愿被動的消亡。

在強調文化身份的同時,童領峰并不是狹隘的民族保守主義,他充分運用了屬于中國的本土介質,在不斷的探索與研究過程中,童領峰從古老的西藏唐卡、巖畫、年畫、敦煌壁畫以及少數民族的文字、土俗的民間文化等這些“本土資源”符號中尋求創作靈感。不僅如此,童領峰還將漢字進行解體,重新利用中國漢字“六書”的原則以現代意識和平面設計進行重構,從而構成一個視覺形式,這種多空間重迭、分離、接觸、覆疊、透疊、結合、重合在畫面上帶來了多維多義的實驗性特征,符號被賦于現代元素后進入當代語境,表達了諸多未知的意義語境的詩性氣質。

這個過程是藝術家發自內心自我毀滅式的,童領峰將自己的文化身份置于這樣左沖右突觀念的矛盾之中,而這種極端的方式很容易造成在文化認識和學術定位上的雙重迷失,同時也使他在當代實驗水墨的技術、圖式和精神指向處于一種危險的不確定的游離狀態。對漢字解構后又重構的這種方式運用到繪畫上無疑是一種非常危險的藝術游戲,因為他認為在一般的分解結構的同時很難找到“再結構”的路徑。但是這種方式能夠使童領峰尋找到自己的繪畫核心,那就是在原始意識,即所謂非視覺的精神指向,是一種發自本能的為動力的反繪畫的表達方式。

童領峰的這種中介質在繪畫中的滲透,不僅包含了對東方文化傳統的批判性繼承,也包含了對中國社會在工業化進程中生存環境的惡化、人的心靈日益物欲化、以及對精神迷失的關注。他在傳統與當代之間,在東方與西方之間,在這些多折衷型、混合型的藝術狀態和風格樣式中打破了“純粹血緣”的狀態,毫不猶豫地邁出了實驗與革新的步伐。在實踐中充分理解了水墨根性以及水墨的特質,并將水墨對表現當代人的精神與心靈狀態的可能性發揮到極致,在全球化語境中達傳達了一種對文化的態度。

童領峰認為全球化并不意味著異質文化之間的相互排斥,而更應該理解為一種多元化并存又相互滲透的生態文化,如果一味為了本土藝術的純粹而從民族主義出發,引發一場本土文化的抵抗運動,那么本土藝術可能會失去其原創性的活力又會被解構,甚至還可能會失去能夠如當代語境的可能性。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號