展訊 | 大道不孤——中國國家畫院中青年藝術家邀請展:筆游墨戲·何加林作品展

日期:2021-02-01 16:19:22 來源:中國美術報

展覽

>展訊 | 大道不孤——中國國家畫院中青年藝術家邀請展:筆游墨戲·何加林作品展

走過充滿韌勁、共克時艱、收獲滿滿的2020,我們迎來了滿是希望、生機勃勃、重啟新程的2021。2021既是“十四五”的開局之年,也是黨的100周年誕辰。在新年賀詞中,習近平主席特別談道:“大道不孤,天下一家。”他用中華傳統文化中的經典語匯,高度概括地表達了全世界人民在“經歷了一年來的風雨”之后的共同心聲——“我們比任何時候都更加深切體會到人類命運共同體的意義”。作為中國儒道文化中的核心概念,“道”的理念和對它的追尋,歷經數千年的發展,己經融入了中華民族的文化血脈與基因,成為我們安身立命的世界觀和人生哲學的一部分。在道家文化中,“道”可以理解為大自然或人類社會的發展規律;在儒家文化中,道含有“仁”“忠恕”之意,從某種意義上說,大道,代表著古代政治的最高理想——大同。在《禮記·禮運》中有:“大道之行也,天下為公。……是謂大同。”意為“在大道施行的時候,天下是人們所共有的,……這叫做理想社會”。“不孤”則出自《論語?里仁》,所謂“德不孤,必有鄰。”意為“有道德的人不會孤單,會有志同道合的人來與其相伴”。以“大道不孤”為主題,旨在表達我們始終遵循與堅守“大道”的初心和決心,也意圖傳遞我們始終與全世界人民風雨同舟、命運與共的信念與信心。同時也意在傳達中國國家畫院藝術家之間一種以藝傳道、以藝接力、志同道合、薪火相傳的精神。文藝是時代的先聲與號角,藝術家是“培根鑄魂、守正創新”,以明德引領時代風尚的主力。中國國家畫院作為國家級美術創作研究機構,作為中國美術的“國家隊”,始終“不忘初心,牢記使命”,始終堅持“以人民為中心”的創作導向,以繁榮中國美術、傳播中國文化為己任,在注重藝術本體創作,關注現實和時代、緊跟國家各項重大政治活動和重大的歷史事件節點,以及常態化的“深入生活,扎根人民”主題實踐活動三方面開展學術活動,逐漸強化“培根鑄魂、守正創新”的發展理念,堅守精品意識,堅持立德樹人,推動藝術創作高質量發展。努力以有筋骨、有道德、有溫度的文藝作品,歌頌偉大新時代的變革與發展,用真正健康向上的文藝作品陶冶情操、啟迪心智、引領風尚。此次中國國家畫院中青年藝術家邀請展,以個展的形式,展出院內中青年藝術家群體的創作成果,形式、題材多樣、內容豐富。展覽以“大道不孤”為主旨,就是要鼓勵藝術家們在弘揚藝術大道的同時,不斷探索、追尋,交流、互鑒,攜伴攀登、弘揚正氣,培根鑄魂、守正創新,以思想精深、藝術精湛、制作精良為創作要求,努力創作出無愧于新時代的精品力作,為當代文藝事業的繁榮,為中華民族的偉大復興作出應有貢獻。除此之外,在2021年,我們也還將由各個專業所組織山河錦繡、國泰民安、千秋偉業、時代畫卷、百年風華、和順致祥、不負韶華、培根鑄魂、守正創新等主題性展覽,為中國國家畫院建院40周年交上滿意答卷,為黨的100周年生日獻禮,也為“十四五”的新征程邁好關鍵性的一步。

近幾年有些頹廢。不想畫畫,不想看畫,更不想辦畫展。不想畫畫,是因為越畫越沒意思;不想看畫,是因為看到的畫沒看頭;不想辦畫展,是自己畫的太差羞于示人,恐有沽名釣譽之嫌。轉瞬已到甲子,田園之心漸增,日前曾賦詩一首以明所期:居北京十年,因公務繁忙畫的不多,服務即是快樂成為日常鞭策。偶有閑情,畫些花鳥,練些書法,寫些小詩,亦不虛度時光。自學畫以來,也只辦過三次畫展。此次畫院要我參加“大道不孤”系列畫展,而且是第一個,倉促之余,選一些平日里的隨興之作且為付梓。所畫即雜,無非筆游墨戲,諸君莫笑,僅作拋磚而已。

何加林 觀無盡山 43cm×67cm

何加林 眾生拱牛圖 31cm×67cm

何加林 四面青山古寨多 38cm×58cm

何加林 詠懷 38cm×58cm

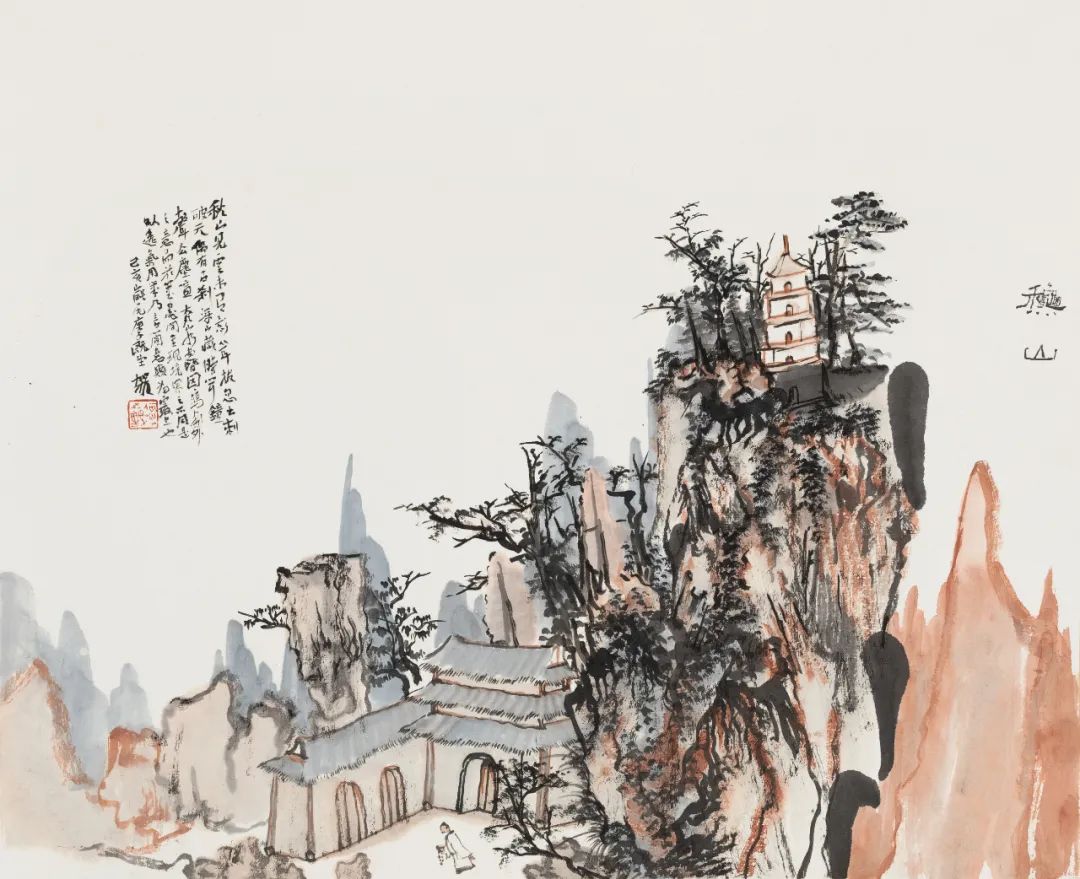

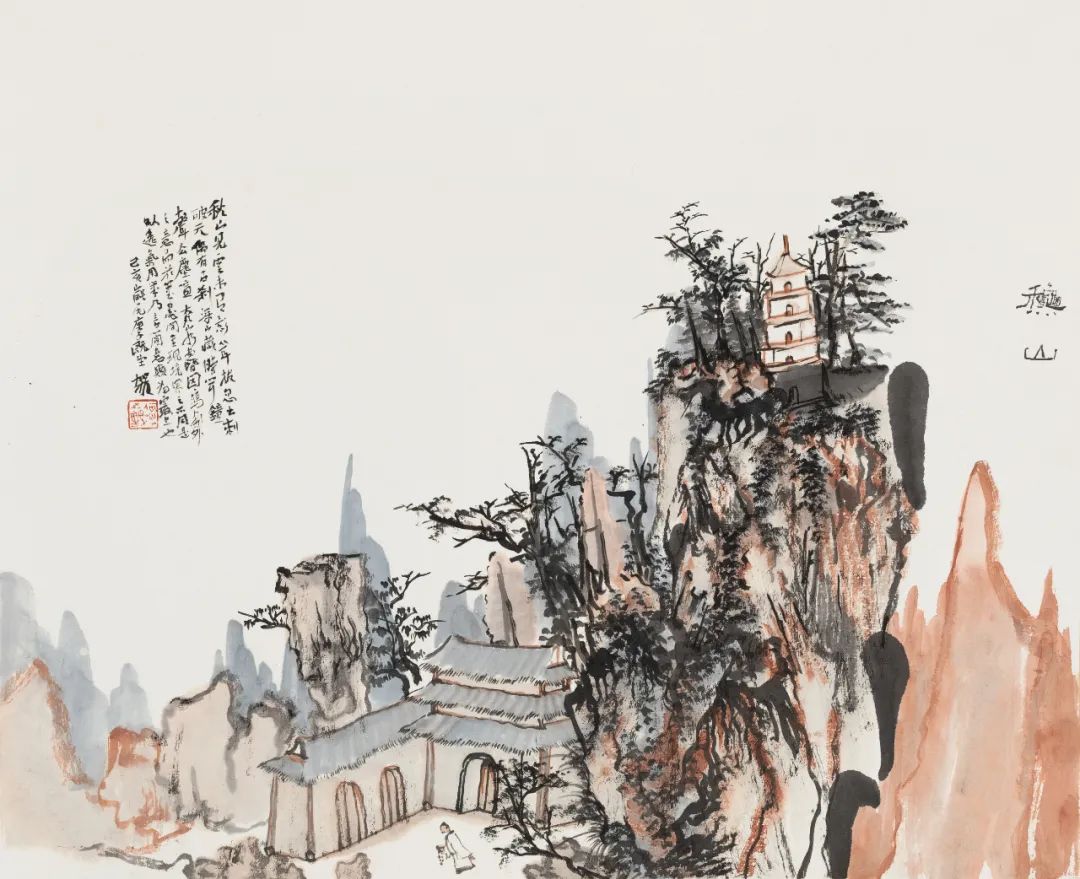

何加林 秋山 45cm×56cm

何加林 正月煙寒下西城 37cm×57cm

何加林 溪煙含氤 32cm×63cm

何加林 楫流 37cm×51cm

何加林 臨流圖 38cm×64cm

何加林 黑竹溝 137cm×69cm

何加林 谷雨時節 43cm×66cm

何加林 秋雨 68cm×45cm

何加林 雨后山蕉分外香 96cm×59cm

何加林 從此時時春夢里 180cm×48cm

何加林 花開濁水中 64cm×64cm

何加林 豬主吉祥 直徑39cm

何加林 清猿冷冷 65cm×32cm

何加林 三餐一架聯 179cm×30cm

何加林 四友同約訪佛陀 179cm×96cm

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號