李奧納多?達文西的曠世巨作《最后的晚餐》堪稱是文藝復興全盛時期的代表之作,壁畫真跡現存于米蘭恩寵圣母修道院原本的食堂墻上,畫中的耶穌與十二門徒構成一個充滿戲劇及心理張力的場景。

「你們中間有一個人要出賣我了」,耶穌對坐在身邊的門徒如是說。同席的門徒心潮澎湃,露出驚愕的神態。耶穌與門徒共進逾越節晚餐并不是罕見的藝術題材,然而達文西不囿于傳統的表現方式,將包括猶大在內的所有門徒都畫成坐在長桌的同一邊,把他們的神圣領域與觀者身處的紅塵俗世分隔開來。

幾百年來,這幅神秘名畫一直令藝術家著迷不已,他們仔細研究,將所思所得融入自己的創作,甚或重新演繹,抒發對宗教的復雜情感。歷史上有無數藝術家從這幅充滿謎團的作品中汲取靈感,進行再創作、再解讀,榜上有名的包括安迪?沃荷和MADSAKI這兩位當代藝術家。

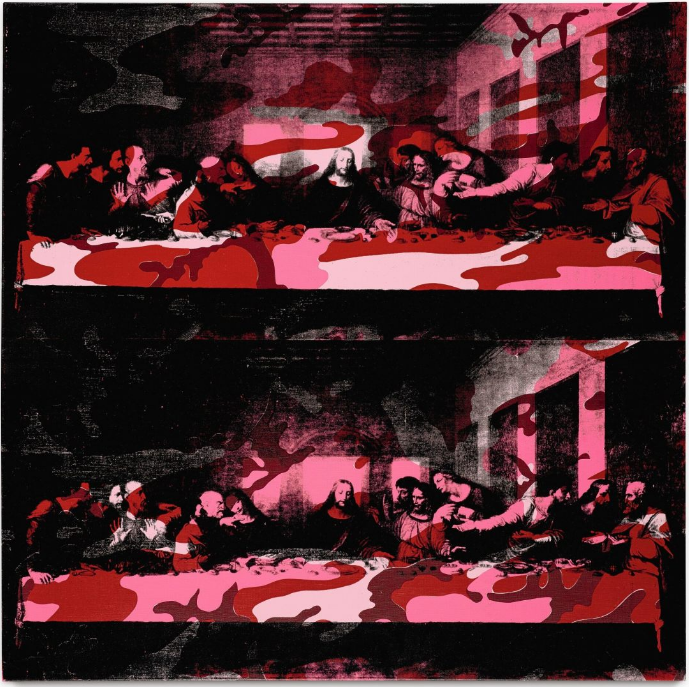

安迪?沃荷

安迪?沃荷的藝術家身份與信仰身份的矛盾對立,是「最后的晚餐」系列的中心主題。沃荷在一個虔誠的天主教家庭長大,他最初的藝術體驗充滿宗教色彩——在鎏金拜占庭圣像、十字架苦像及其他宗教圖像的圍繞下,沃荷對神圣形象深深著迷。

「最后的晚餐」系列出自1986-1987年,是沃荷畢生最大型、亦是最后的繪畫系列。沃荷的創作生涯里充滿了種種顛覆的意念和諷刺玩味,此系列濃縮了沃荷畢生戮力探索的核心主題,是其事業生涯的華麗終章。

在「最后的晚餐」系列中,沃荷重新演繹并大量生產這些藝術史上最經典的圖像,將美術、普普藝術、名人及名望等概念共冶一爐。沃荷向達文西的著名作品取材,皆因他能藉此將隨處可見、無人不曉的圖像與個人的創作理念完美契合。作為一個藝術主題,《最后的晚餐》亦將宗教的永恒不朽與藝術的雋永之美合二為一。

從這個角度而言,這批畫作可謂沃荷整個事業生涯中最具個人特色、最有啟示意義的作品。

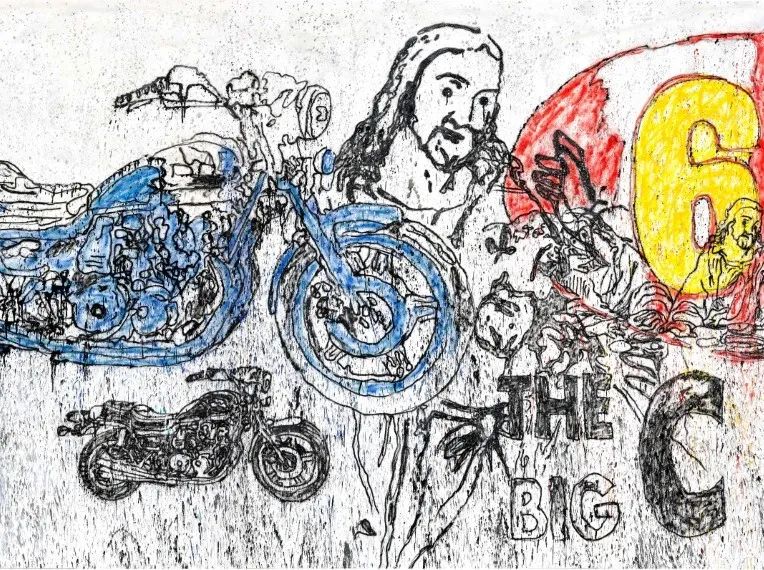

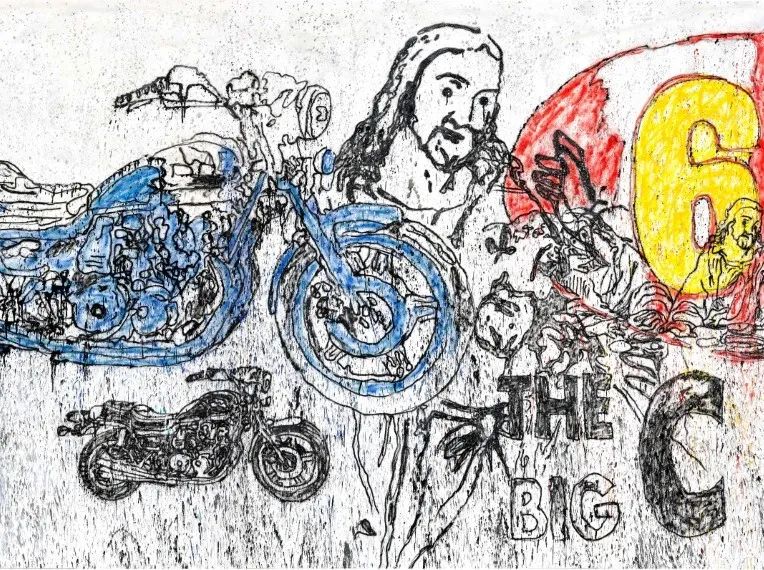

沃荷在1980年代中期開展「最后的晚餐」系列,當時,新發現的艾滋病毒(艾滋病)逐漸蔓延。根據安迪?沃荷博物館策展人杰西卡?貝克所述,此系列直接反映了沃荷本人對這種神秘惡疾(時稱「同性戀癌癥」)的心理恐懼,《最后的晚餐(The Big C)》(1986年作)這類畫作亦然。

在這幅作品中,耶穌的形象出現了四次,而托馬斯則在「Wise」薯片品牌商標旁邊比手勢,畫面上同時可見從《紐約郵報》上取材的摩托車廣告圖案和頭條標語。貝克指:「沃荷的『最后的晚餐』系列不僅是他對李奧納多的致敬,以及他對自身天主教信仰的自白,更是沃荷為慘遭艾滋病蹂躪的同志社群繪寫的一篇救贖禱文。」

MADSAKI

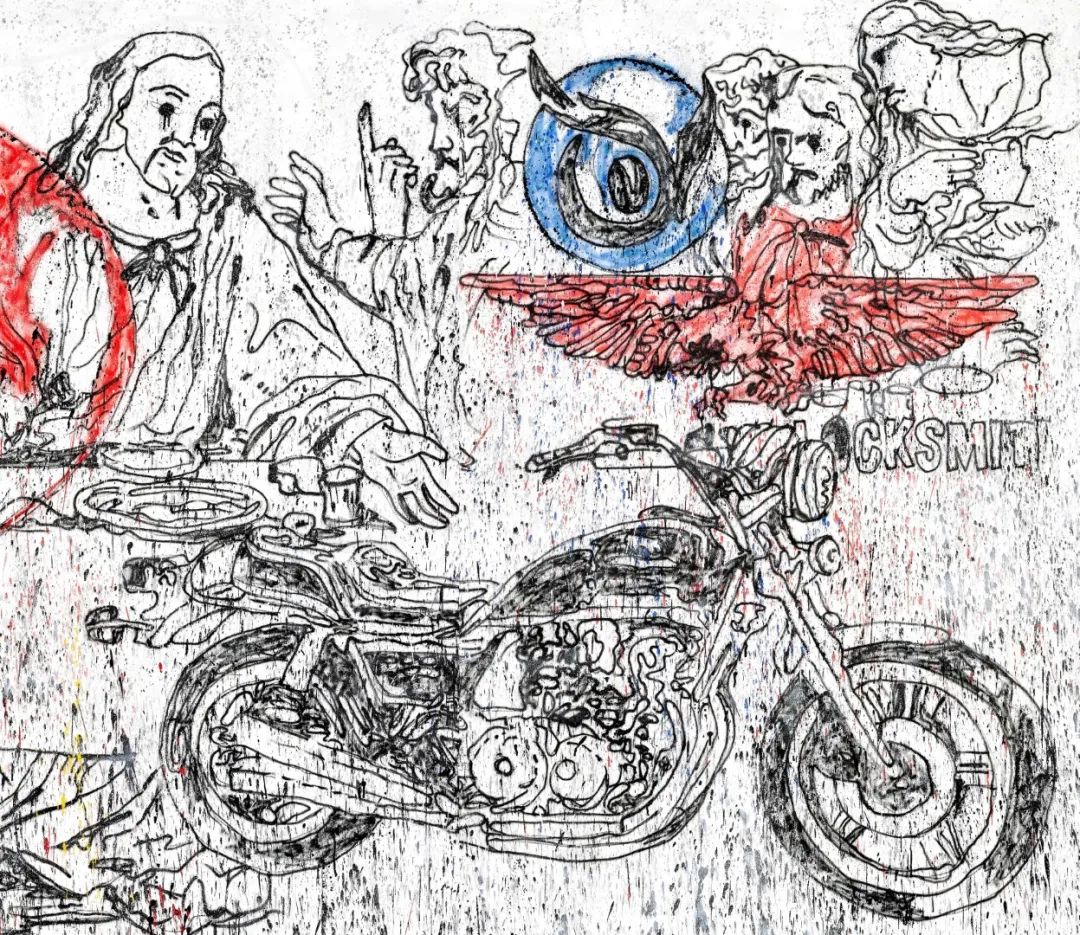

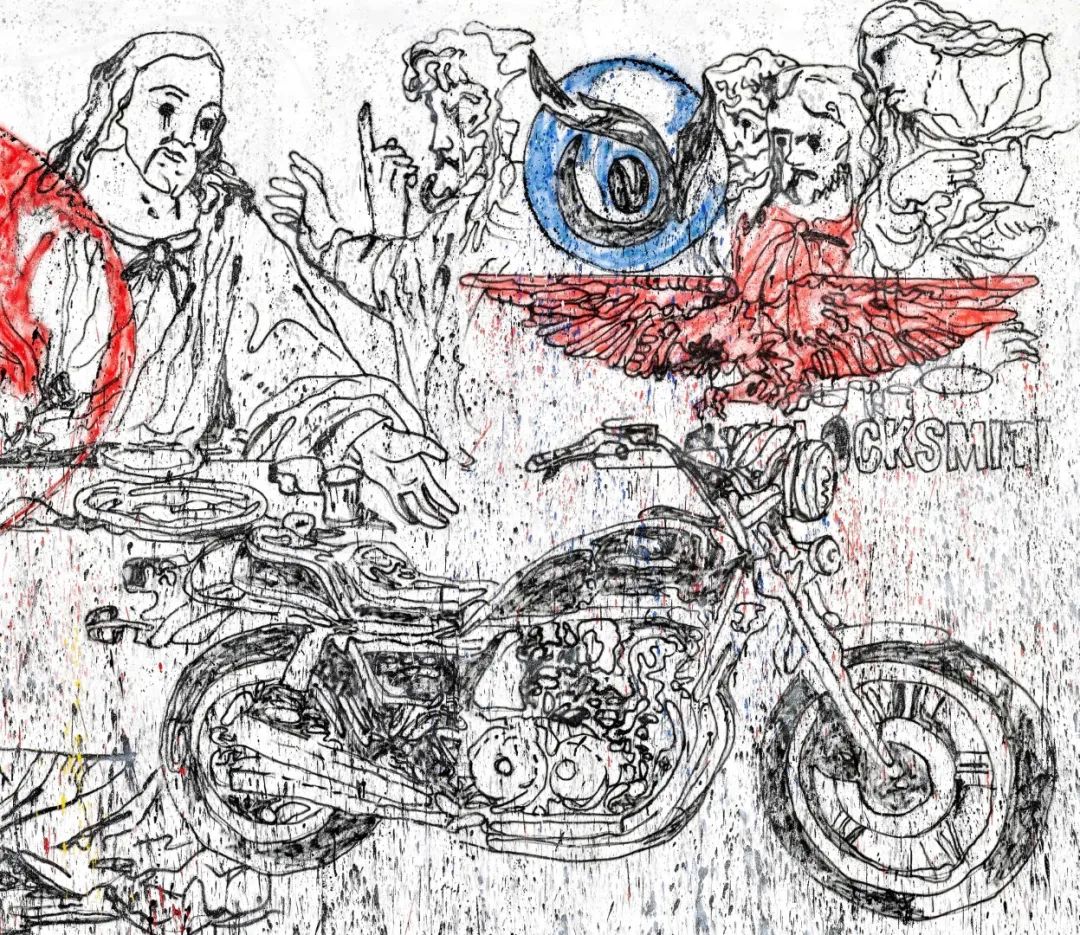

日本當代藝術家MADSAKI受到沃荷啟發,自行演繹藝術史名作,《最后的晚餐(The Big C)II(靈感自安迪?沃荷)》則是他對沃荷再創作的再創作。他以慣用的噴漆率性隨意地重新繪制沃荷的版本。顏料從人物的眼睛里流淌下來,畫面遍布飛濺痕跡,營造出玩世不恭的意味,與沃荷和達文西的最后晚餐畫作中的情感含義以及沉重的宗教意味全然相反。其中一個耶穌像甚至看似面帶微笑。

MADSAKI《最后的晚餐(THE BIG C)II(靈感自安迪?沃荷)》局部

我熱愛藝術史,也可以說我嘗試成為其中一員。我曾經用馬克筆大致勾勒出一幅名畫的草圖,然后用噴漆一口氣把它畫完。在某個瞬間,我彷佛被那位來自過去的藝術家附身,使我有種在這個世界得到超脫的錯覺。

MADSAKI生于大阪,成長于美國郊區一個種族較為單一的小區。他對自身兩種文化身份的探討,以及生活上作為外來者的失諧感,想必在成長期間對他帶來重要影響。他早年因為言語不通而衍生出對周遭人事的疏離感,轉而以藝術、素描和幽默作為表達自我的主要方式。

一如沃荷《最后的晚餐(The Big C)》,MADSAKI的版本昭顯他身為藝術家與生而為人這兩重身份之間錯綜復雜的對比。他以風趣的手法重新演繹藝術史名作,構成興許是他最知名的「Wannabe」系列。我們大可視這些作品為純粹的惡搞,但是它們卻蘊含著對古典藝術懇切的崇敬之心。無論是流淌著顏料的眼眸,還是綻放笑意的臉龐,也許都只是MADSAKI對自己成為嚴肅藝術家的戲謔之筆。換而言之,他挑戰的目標并不是經典的藝術作品,而是自以為可與藝術巨擘比肩而立的大言不饞。

MADSAKI的作品毫不回避原創與摹仿、豪志與謙卑、守舊與立新之間的抵觸。不過在MADSAKI之前,他的先輩沃荷和達文西也是時代的拓荒者,并以一己創意打破藝術成規。

MADSAKI

「Wannabe」系列作品選

長按二維碼瀏覽更多當代藝術家

對《最后的晚餐》的重新演繹

即日至1月26日上午11時

長按二維碼瀏覽線上圖錄及參與競投

點擊圖片閱讀相關文章

點擊圖片閱讀相關文章

點擊「閱讀原文」(READ MORE) 瀏覽網上圖錄

點擊「閱讀原文」(READ MORE) 瀏覽網上圖錄

注:從2020年8月1日起,蘇富比的全球拍賣及所有網上拍賣將加收營運附加費。費用將按落槌價的1%及加上任何適用地方稅項收取。

李奧納多?達文西的曠世巨作《最后的晚餐》堪稱是文藝復興全盛時期的代表之作,壁畫真跡現存于米蘭恩寵圣母修道院原本的食堂墻上,畫中的耶穌與十二門徒構成一個充滿戲劇及心理張力的場景。

「你們中間有一個人要出賣我了」,耶穌對坐在身邊的門徒如是說。同席的門徒心潮澎湃,露出驚愕的神態。耶穌與門徒共進逾越節晚餐并不是罕見的藝術題材,然而達文西不囿于傳統的表現方式,將包括猶大在內的所有門徒都畫成坐在長桌的同一邊,把他們的神圣領域與觀者身處的紅塵俗世分隔開來。

幾百年來,這幅神秘名畫一直令藝術家著迷不已,他們仔細研究,將所思所得融入自己的創作,甚或重新演繹,抒發對宗教的復雜情感。歷史上有無數藝術家從這幅充滿謎團的作品中汲取靈感,進行再創作、再解讀,榜上有名的包括安迪?沃荷和MADSAKI這兩位當代藝術家。

安迪?沃荷

安迪?沃荷的藝術家身份與信仰身份的矛盾對立,是「最后的晚餐」系列的中心主題。沃荷在一個虔誠的天主教家庭長大,他最初的藝術體驗充滿宗教色彩——在鎏金拜占庭圣像、十字架苦像及其他宗教圖像的圍繞下,沃荷對神圣形象深深著迷。

「最后的晚餐」系列出自1986-1987年,是沃荷畢生最大型、亦是最后的繪畫系列。沃荷的創作生涯里充滿了種種顛覆的意念和諷刺玩味,此系列濃縮了沃荷畢生戮力探索的核心主題,是其事業生涯的華麗終章。

在「最后的晚餐」系列中,沃荷重新演繹并大量生產這些藝術史上最經典的圖像,將美術、普普藝術、名人及名望等概念共冶一爐。沃荷向達文西的著名作品取材,皆因他能藉此將隨處可見、無人不曉的圖像與個人的創作理念完美契合。作為一個藝術主題,《最后的晚餐》亦將宗教的永恒不朽與藝術的雋永之美合二為一。

從這個角度而言,這批畫作可謂沃荷整個事業生涯中最具個人特色、最有啟示意義的作品。

沃荷在1980年代中期開展「最后的晚餐」系列,當時,新發現的艾滋病毒(艾滋病)逐漸蔓延。根據安迪?沃荷博物館策展人杰西卡?貝克所述,此系列直接反映了沃荷本人對這種神秘惡疾(時稱「同性戀癌癥」)的心理恐懼,《最后的晚餐(The Big C)》(1986年作)這類畫作亦然。

在這幅作品中,耶穌的形象出現了四次,而托馬斯則在「Wise」薯片品牌商標旁邊比手勢,畫面上同時可見從《紐約郵報》上取材的摩托車廣告圖案和頭條標語。貝克指:「沃荷的『最后的晚餐』系列不僅是他對李奧納多的致敬,以及他對自身天主教信仰的自白,更是沃荷為慘遭艾滋病蹂躪的同志社群繪寫的一篇救贖禱文。」

MADSAKI

日本當代藝術家MADSAKI受到沃荷啟發,自行演繹藝術史名作,《最后的晚餐(The Big C)II(靈感自安迪?沃荷)》則是他對沃荷再創作的再創作。他以慣用的噴漆率性隨意地重新繪制沃荷的版本。顏料從人物的眼睛里流淌下來,畫面遍布飛濺痕跡,營造出玩世不恭的意味,與沃荷和達文西的最后晚餐畫作中的情感含義以及沉重的宗教意味全然相反。其中一個耶穌像甚至看似面帶微笑。

MADSAKI《最后的晚餐(THE BIG C)II(靈感自安迪?沃荷)》局部

我熱愛藝術史,也可以說我嘗試成為其中一員。我曾經用馬克筆大致勾勒出一幅名畫的草圖,然后用噴漆一口氣把它畫完。在某個瞬間,我彷佛被那位來自過去的藝術家附身,使我有種在這個世界得到超脫的錯覺。

MADSAKI生于大阪,成長于美國郊區一個種族較為單一的小區。他對自身兩種文化身份的探討,以及生活上作為外來者的失諧感,想必在成長期間對他帶來重要影響。他早年因為言語不通而衍生出對周遭人事的疏離感,轉而以藝術、素描和幽默作為表達自我的主要方式。

一如沃荷《最后的晚餐(The Big C)》,MADSAKI的版本昭顯他身為藝術家與生而為人這兩重身份之間錯綜復雜的對比。他以風趣的手法重新演繹藝術史名作,構成興許是他最知名的「Wannabe」系列。我們大可視這些作品為純粹的惡搞,但是它們卻蘊含著對古典藝術懇切的崇敬之心。無論是流淌著顏料的眼眸,還是綻放笑意的臉龐,也許都只是MADSAKI對自己成為嚴肅藝術家的戲謔之筆。換而言之,他挑戰的目標并不是經典的藝術作品,而是自以為可與藝術巨擘比肩而立的大言不饞。

MADSAKI的作品毫不回避原創與摹仿、豪志與謙卑、守舊與立新之間的抵觸。不過在MADSAKI之前,他的先輩沃荷和達文西也是時代的拓荒者,并以一己創意打破藝術成規。

MADSAKI

「Wannabe」系列作品選

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號