16世紀,在西班牙及歐洲地區流傳著一個有關“黃金國”的傳說,那里會定期舉行一個宗教儀式,即“黃金國”國王會在自己的全身涂滿金粉,然后到山中的圣湖中洗凈,再將珍貴的黃金和寶石投入湖中獻給神靈。在“黃金國”傳說的誘惑下,西班牙人入侵美洲大陸,征服了當時這個美洲最大的古代帝國,安第斯文明迅速走向衰落。

作為世界六大古文明中唯一一個在南半球的文明,安第斯文明經過怎樣的發展演變才孕育出強大的印加帝國?印加帝國曾經有著怎樣的輝煌?作為一個沒有文字記載的文明,它到底隱藏著什么秘密?

展覽現場 攝影/周欣欣

1月22日至5月5日,“黃金國之謎——秘魯安第斯文明特展”在廣東省博物館舉辦,展覽匯聚秘魯11家博物館收藏的歷年重要考古出土文物,以及廣東省博物館藏品,展品數量多達200余件,其中包括陶器、金屬、紡織品、木乃伊等,品類豐富、具有極高的科學價值和藝術價值。

秘魯共和國駐華大使路易斯?克薩達在云開幕式上發表致辭時表示,2021年正逢中秘建交50周年,此次展覽正是對兩國兄弟情誼的致敬。展覽于2019年9月于山西太原開展,隨后開始在中國多地巡展,途經天津、重慶和長沙,如今抵達廣州,在這里結束后還將前往北京。本次展覽的展品多為歷年考古發現的秘魯具有代表性的國家文物,它們是安第斯文明的獨特見證。

廣東省文化和旅游廳黨組書記、廳長汪一洋在致辭中說道:為增進不同文明間的交流互鑒,廣東省博物館聯合山西省博物院、天津博物館、重慶中國三峽博物館、湖南省博物館和首都博物館共同策劃推進了此次特展,本次展覽也是近年來國內少有的高規格、系統展示南美洲古代文明的大型展覽。同時,作為中國和秘魯建交50周年系列活動的開端,將進一步深化中秘兩國人民的友好關系,也將為兩國在文博領域的友好往來和深層次合作奠定堅實的基礎。

展覽共分為“復雜社會的雛形”“地方文化的多樣化”“跨區域政治體系的建立”“最后的帝國:契穆王國和印加帝國”四個單元,系統展現了安第斯文明的發展歷程,用歷史文物去探索這個沒有文字記載的神秘的古老安第斯文明,解密“黃金國之謎”。

成人木乃伊 印加查查頗雅文化(公元1300—1550年) 秘魯萊梅班巴博物館藏

其中現場展示的兩具成人木乃伊是看點之一。其中一具是位成年男性,面容依稀可見,身體呈蜷縮狀,右手中指還佩戴著一枚戒指。據展覽策展人馮遠介紹,“中指佩戴戒指,表明他的地位很高,身上有多處傷痕,證明當時是一名很勇猛的武士;而且人為擴大了耳垂,極有可能佩戴過大型耳飾。”據悉,大約比埃及的木乃伊還要早近千年時,安第斯山地區的原住民就發明了保存祖先遺體的木乃伊法。到印加文明時期,人們盛行將祖先的木乃伊放在自己領地或居室墻壁凹進去的壁龕里與自己共處,以便定期探視和膜拜。

黃金面具 西坎文化(公元750—1375年) 秘魯西坎國家博物館藏

“黃金面具”是另一個看點。馮遠說,這套“黃金面具”屬于西坎文化時期的某個統治者,是古代秘魯留傳至今最大和最精美的一件金屬裝飾品。該“黃金面具”總重達2公斤,高度連同附著的真實鳥類羽毛超過1米高,寬為0.6米。展品中心元素推斷為一只蝙蝠,它是皇家權力的象征物,根植于神圣的自然力中。上半部分頂部裝飾著可自由活動的羽毛和金掛飾,紅色朱砂(硫化汞)覆蓋了面具正面的大部分區域。面具的外觀與西坎神的面貌極其相似,而西坎神是西坎宗教中地位最高、無所不能的神。

下面讓我們看看展覽四個單元的精品文物,以及其背后所隱藏的安第斯文明的秘密。

女性小雕像 曼奇文化(公元前1000—公元前800年) 秘魯考古學人類學歷史學國家博物館藏

這件有精美發型的年輕女子的陶器,利用了當時精湛的著色工藝制作完成。

庫比斯尼克文化(公元前1200年—公元前500年)

庫比斯尼克是形成于秘魯北部北海岸的一個早期文化,在陶器、建筑、骨雕和石雕方面都有卓越表現。

人臉形陶瓶 庫比斯尼克文化(公元前1200年—公元前500年) 秘魯中央銀行附屬博物館藏

這件“人臉形陶瓶”上,人臉布滿劃痕,并以朱砂進行彩繪,這雙眼睛表明此人可能已經失明。

查文文化(公元前1400年—公元前200年)

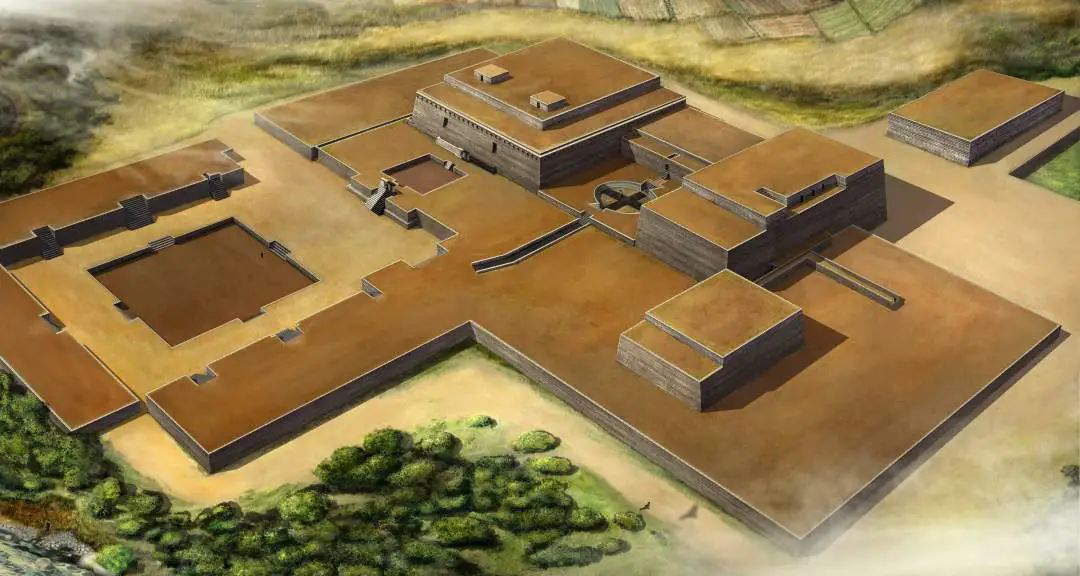

因考古學家發現 “查文德萬塔神廟”遺址而得名,查文人第一次完成了安第斯山地區眾多地方性文化的統一,奠定了安第斯文明的根基。

查文德萬塔神廟遺址復原圖

第二部分

眾星璀璨:地方文化趨于多樣化

當查文文化走向衰落,安第斯山地區文化統一局面打破,逐漸形成了多種獨具特色的區域文化。

帕拉卡斯龐喬 帕拉卡斯文化(公元前800—公元前100年) 秘魯國家考古學人類學歷史學博物館藏 攝影/周欣欣

這件帕拉卡斯龐喬是件斗篷,應該是裹尸布的一部分,死亡在帕拉卡斯文化中,是生命的一個階段,逝者會繼續生活在自己的世界里。

納斯卡文化(公元前200年—公元700年)

大型納斯卡彩陶瓶 納斯卡文化(公元前100—公元800年) 秘魯考古學人類學歷史學國家博物館藏 攝影/周欣欣

這件大型彩陶器描繪了一個披著披風的人物形象,這可能是一個貴族人物在葬禮上被捆綁好后的形象。用裹尸布將尸體捆綁成這種圓錐形,是納斯卡文化下葬前的一個重要過程。

虎鯨形彩陶瓶 納斯卡文化(公元前100—公元800年)拉魯克博物館藏

這件虎鯨形彩陶瓶描繪了一個擬人化的“虎鯨”,這是一種專門捕獲人頭的神話形象。人們相信“虎鯨”會將它所捕獲的人頭帶給自己的祖先,用來供養他們。這種形象在納斯卡地畫中也出現過。

第三部分

群雄逐鹿:跨區域政治體系建立

在公元6世紀晚期,安第斯各區域文化最顯著的變化是大面積的人口遷移,隨之而來的是多地陷入多文化和族群勢力并存的混亂局面。

西坎文化(公元750年—公元1375年)

蜘蛛形黃金首飾 西坎文化(公元750—公元1375年) 秘魯布魯寧國家考古博物館藏

從查文時代開始,各種安第斯文化都曾對蜘蛛進行過描繪。這件黃金首飾呈現的是一只雌性蜘蛛,最特別的是工匠在不使用焊接技術的情況下,將蜘蛛腿及八個微小的球形卵囊與身體連接在一起,可見技藝之高超。對卵囊的細致描繪反映了西坎人對母性和生育能力的關注。

幾何紋金襯衫片飾 西坎文化(公元750—公元1375年) 秘魯考古學人類學歷史學國家博物館藏

最高級別的西坎貴族通常用大量金片制成的飾品,如頭飾、耳軸、手套和脛骨套等來裝飾全身。幾何紋金襯衫片飾原本縫制在一件編織襯衫上,襯衫現已消失。

大號黃金耳飾 西坎文化(公元1000—公元1050年) 秘魯西坎國家博物館藏

在西坎中期的貴族墓中,出土了六對這種18K黃金耳飾,據推測,在安第斯地區,戴耳飾的是男性,地位越高,耳飾越大。當地人將大耳朵視為美麗、高貴的象征,穿耳孔是每一個皇家貴族男子在成年儀式上都要經歷的一道考驗。他們用金針在耳朵上穿出一個碩大的孔洞,并佩戴上代表成年的巨大金耳飾,此后金耳飾的重量還會不斷加碼,日復一日,耳孔越來越大,竟然能容納桔子般大小的圓環狀耳飾。

第四部分

命運盡頭:走向失落的印加帝國

印加文化(15世紀前半期—公元1572年)

1532年西班牙人來到南美洲,印加帝國在最輝煌的階段戛然而止,留給世人不盡的感慨和疑惑。

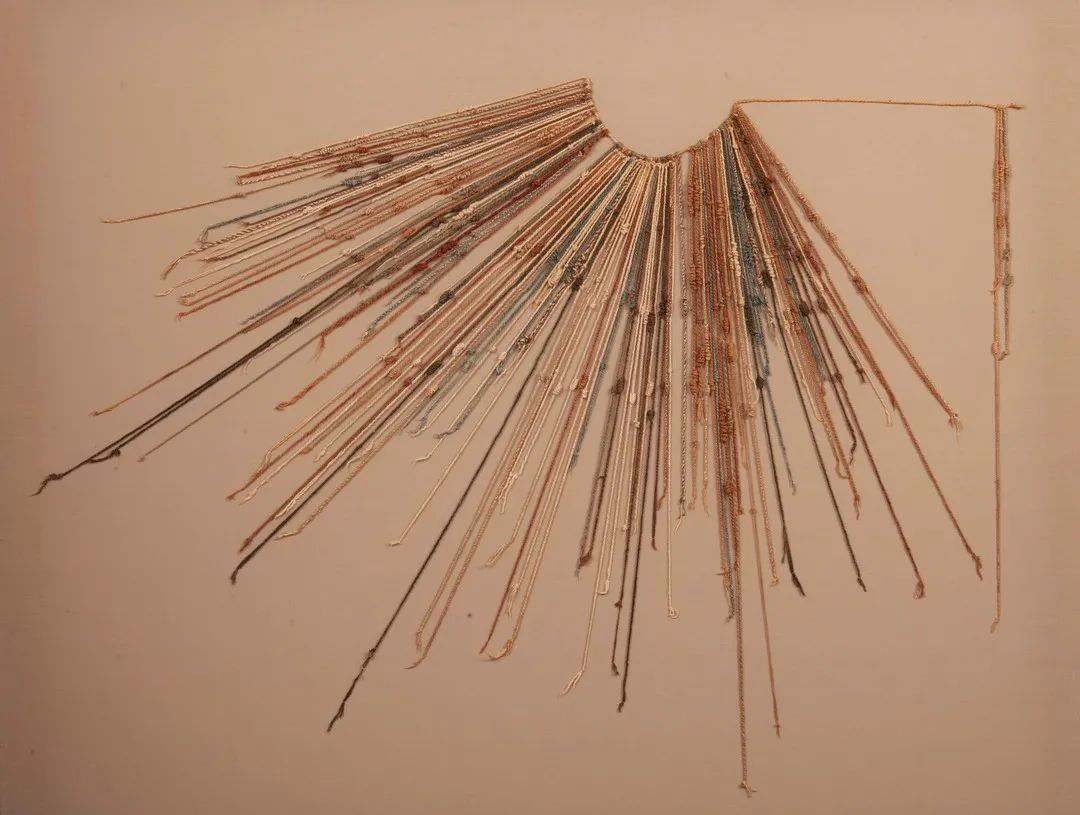

印加帝國始終沒有創造出屬于自己的文字,他們依靠吉氆來統計物品的數量和記錄事件。吉氆與我國古代的結繩記事相似。

吉氆(pǔ)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號