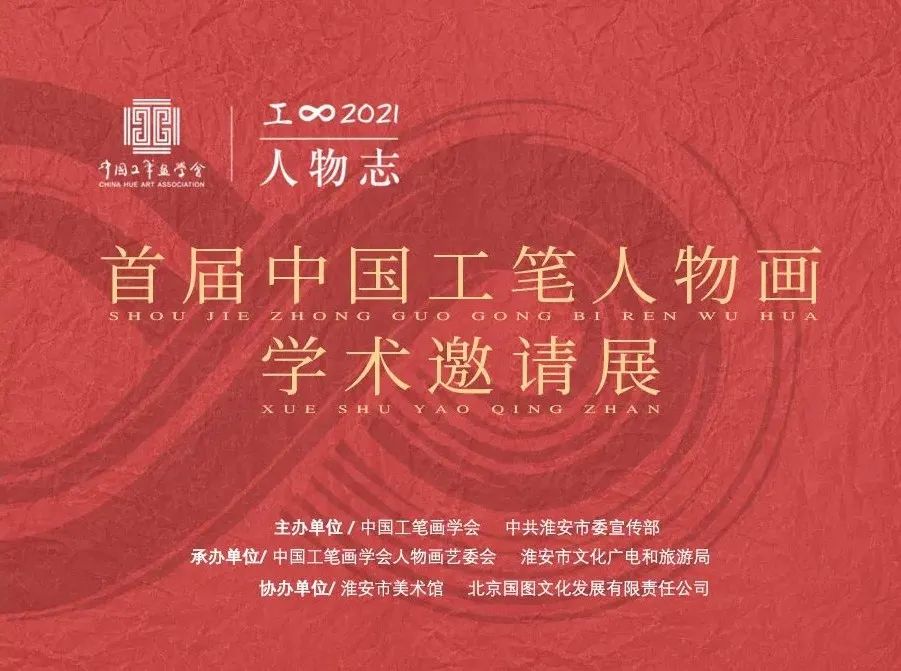

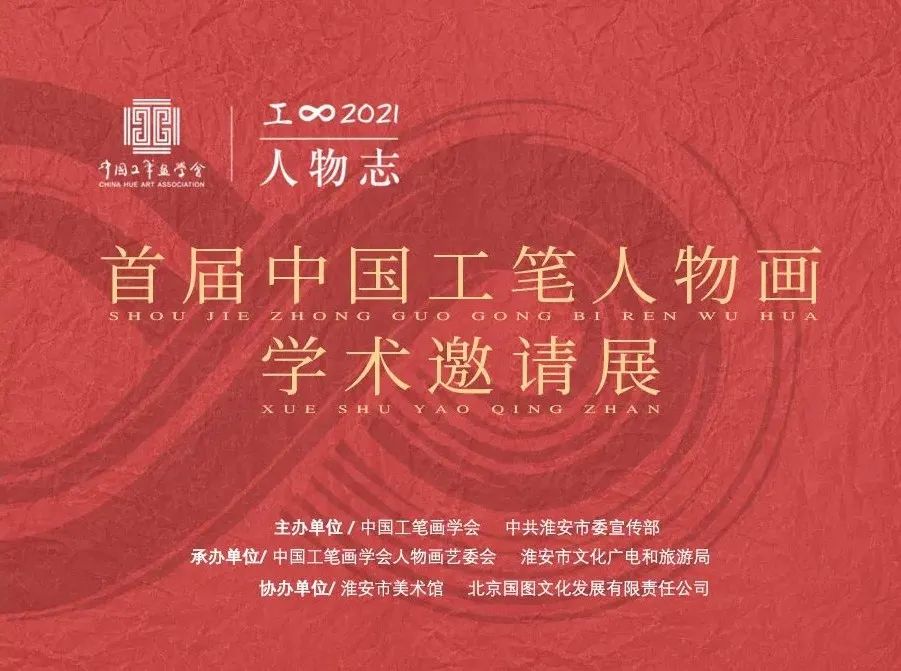

首屆中國工筆人物畫學術邀請展即將開展

日期:2021-01-20 12:43:46 來源:中國美術報

展覽

>首屆中國工筆人物畫學術邀請展即將開展

承辦 丨中國工筆畫學會人物畫藝委會 淮安市文化廣電和旅游局協辦 丨淮安市美術館 北京國圖文化發展有限責任公司

工筆畫的名稱雖然流行于西學東漸的清末民初,自身卻是從中國繪畫體系里化育衍生出的傳統品類。工筆人物畫也一直承襲著以線立形、隨類賦彩的古典表現手段。但曾經“細畫”“工畫”的稱謂,都旨在表述“繪制工細”的局部概念,其中所蘊含的理性創造力往往不被重視。唐宋“水墨之變”后,工筆畫與水墨畫并峙, 最后更由水墨”后來居上“,在以筆墨韻致為中心的評判系統中,“工筆”又因為致力于繪畫性的建構而被長期置于“寫意”的對立面。

20世紀中國的社會結構發生了根本性的變革,源遠流長的士人文化隨之瓦解,作為中國畫學水墨精神代表的文人畫也日漸式微。現代教育背景下美術專科學校的興起,重建了基于理性自覺之上的新學院傳統,呈現出非常主動地藝術改造訴求。蔣兆和、徐悲鴻、潘天壽等人倡導的教學體系,通過在工筆畫的線描造型中引入西畫的科學寫實,并強化寫生與速寫訓練,有力改善了中國畫古典技法無法塑造現實人物的難題。同時“新年畫運動”所提倡的工筆畫與年畫的結合,也讓許多工筆重彩畫家積極投入,通過對現實生活、歷史事件以及英雄人物工謹細致地刻畫,悄然完成了現代性意義上的突進,由此奠定了工筆人物畫作為現實主義中國畫主力軍的地位。在此后70年間入選全國美展的中國畫作品中,工筆人物畫長期占據著半壁江山。改革開放后,當代工筆畫和水墨畫同時興起,也都同時傾向于獨立個性和自由觀念的表達。相比水墨畫在這一階段熱鬧非凡的實驗性創舉,工筆畫步法堅實,投射出“以現代意識召喚中國藝術傳統創造精神復蘇”的平和心態。中國工筆畫學會成立30多年來,在潘絜茲、林凡、馮大中、陳孟昕等學會歷屆領導的率領下,扛起了振興中國工筆畫的大旗,在堅守中國優秀傳統文化精神的基礎上,主張從歐洲古典藝術、西方當代藝術以及日本畫等異質文化中汲取有效營養,為中國工筆畫走出傳統繼承和現代重構的膠著局面,走向復興,作出了巨大貢獻。

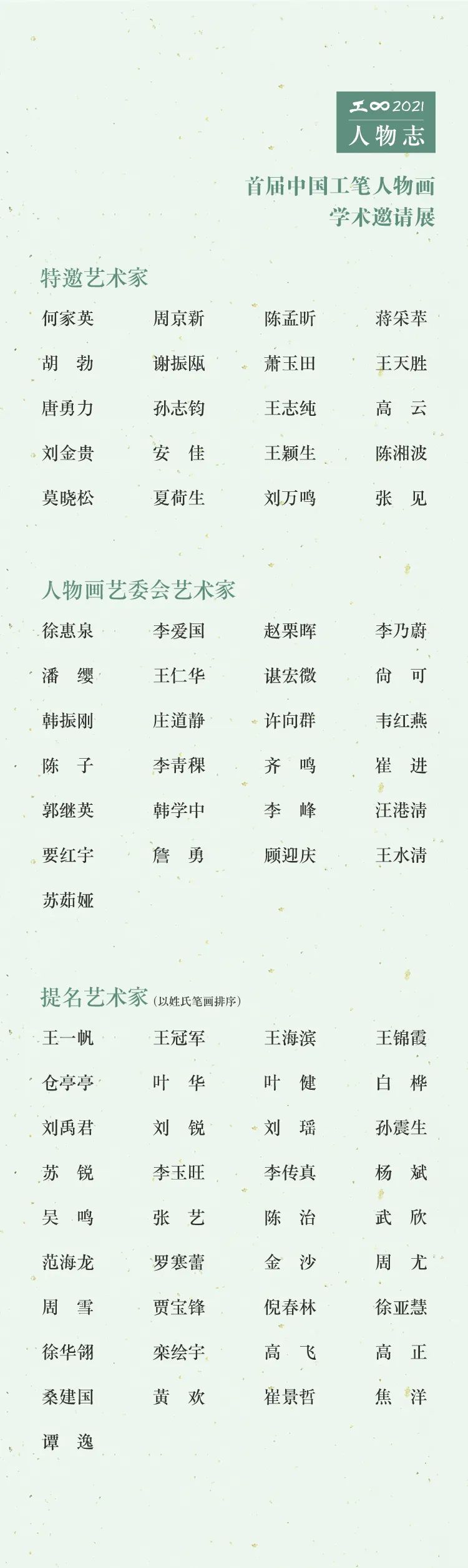

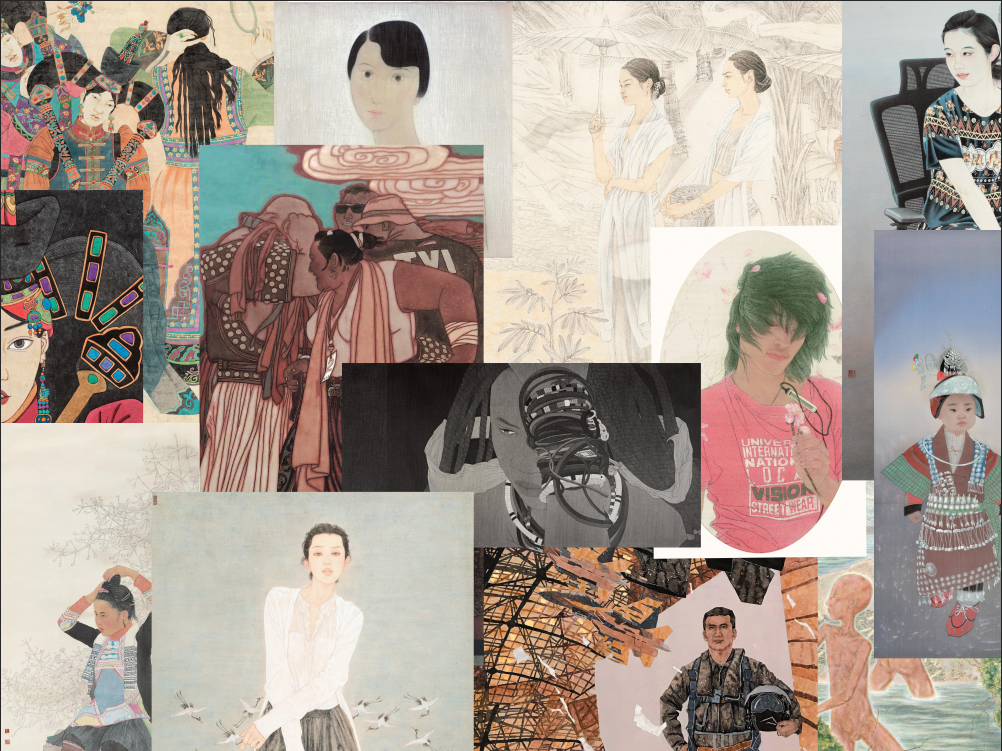

2019年,中國工筆畫學會組建了人物畫藝委會、山水花鳥畫藝委會和青年藝委會,本次展覽是人物畫藝委會成立以來,組織策劃的首場展覽,也是對現階段中國工筆人物畫領域的一次檢閱。展覽得到了中國美術家協會副主席何家英、周京新以及中國工筆畫學會長陳孟昕的大力支持,邀請到了一批在全國具有影響力的工筆畫家,其中包括工筆畫學會中的諸多名家、人物畫藝委會委員,與活躍于今日畫壇、屢獲全國美展大獎的中青年創作骨干。展出作品既代表了老一輩在傳統文化中砥礪前行、守正創新的輝煌成果,也反映了新生代對古典風格與現代意識的有力融合,清晰呈現出工筆在當代的歷史傳承和跨界探索。

將展覽定名為“工∞·人物志”,即是通過一個“無限大”的符號延展工筆人物畫的學術內涵與文化身份。當我們熱烈探討這一畫種何以成為今日中國主題性美術創作的重要組成之余,也必須冷靜直面它在數字圖像的高速生產與傳播中滋生出的不良傾向。面對西方色彩體系的嫁接和當代繪畫求新求變的觀念語境,怎樣重新認識民族文化技藝的獨立特性,是當今工筆人物畫發展進程中不得不克服的難題。這其中,首先要應對的是寫意精神的依然缺失:明代之前的中國繪畫只有粗細之分而無工寫之分,但明清以降,“重水墨,輕彩繪,尚寫意,抑工謹”的文人畫理論大行其道,將水墨和寫意推向了工筆的對立面,更將工筆人物畫長期制約在一個相對封閉的審美系統中。事實上“工筆”和“意筆”只是趣味和手法上的分野,這百年間這兩者的關系經歷數次調和,來自西方藝術的觀念、色彩和構成等因素也不斷參與其中。在現代工筆畫蓬勃發展的當下,“寫意精神”早已是一個不可回避的課題。然而最近幾年在各大中國畫展中,我們經常可以看到極為工整富麗的人物肖像、群像,但也僅僅傳遞出對于“細”“密”的盲目追求。大量概念化、同質化的少數民族題材、農民題材、城市女青年題材充斥其中,寫實主義的精工細作不過是畫皮,內里空洞膚淺的人物精神將作者寫意基本功的貧弱暴露無遺。

其次是色彩的濫用和材料的堆積:中國畫古稱“丹青”,以朱砂和石青這兩種色彩材料代指,可見色彩在中國古典繪畫中的特殊地位。20世紀西方色彩理論體系的傳入,極大擴充了工筆畫的表現力,走出了古典工筆以“勾線填色法”為主的為再現客體而高度程式化的單一語言模式,加大了對自身主體的表現容量。現代工筆畫的創作,更是色彩與材料雙重作用的結果,兩者的交互邊界也被不斷突破。在以中國畫顏料為主的同時,各類礦物顏料、植物顏料、丙烯、水粉、水彩、金粉、銀箔乃至油漆等都被廣泛應用。這一方面帶來豐富變化的實驗效果,另一方面又存在不相適應的堆砌與濫用。上世紀末的工筆畫家在創作中只使用傳統礦物顏料和丙烯等少量材料,當下則普遍出現材料繁復、堆積無序的情況,尤其堆金堆銀,造成畫面炫目刺眼,給觀者帶來嚴重的視覺疲勞。早在十年前,郎紹君就曾撰文抨擊,將此問題列為“當代工筆畫的重癥”,至今仍未見好轉。

最后則是沒有節制的過度制作:得益于市場經濟與信息傳播的大繁榮,當代工筆人物畫的形式語言已不局限于“三礬九染”“十八描”的傳統筆繪制作,取而代之的是勾勒、涂染、拓印、噴灑、貼箔、打磨、堆積、厚涂、拼貼等多種手法。這一彰顯生機與活力的多元創新局面固然令人欣喜,可表層語言一旦無法無度地擴張,象外之象、形外之形的表達就必然遭至忽視。每年在各類畫展的評選階段,都常見大量依賴制作的送選作品,全然流于技巧的賣弄和純粹形式的玩味,且制作方法彼此相似,千篇一律。這種只顧追求工具和材料的搭配變化得來的花樣翻新,已形成“為制作而制作”的有害局面,不但作品自身在視覺知覺的傳達上不能和諧統一,作為工筆畫家本應具備的筆墨與渲染功夫也日漸衰退。

顯而易見,工筆人物畫在當代的嬗變是各異多元的,但繁榮與多樣并不一定意味著成熟。從當代創作生態中暴露出的問題,皆可總結為一句話:“寫形不難,寫心惟難”。中國繪畫在千百年的歷史演變中,有一個亙古不變的主題,那就是對人文本質的渴求。而當下材料介質和語言技法的泛濫,強調的只是工筆畫的唯美主義特征,使工筆畫降格為裝點門面的裝飾畫,“氣韻不周,空陳形似”“筆力未遒,空善賦彩”。當代工筆人物畫要超越歷史、超越現狀、超越唯美主義,就必須賦予作品以精神深度。如果失去了內在精神的支配,無論技法高妙幾何,畫中人也只是近似標本的存在,無法與觀者達成心靈上的對話。

在歷經東方、西方、傳統、現代多重碰撞的百年之后,工筆畫所蘊含的精細不茍的審物精神和借物抒情的微茫詩意,逐漸固化為一種恒久的視覺經驗。而廣袤的當代生活圖景,又引發了對視覺新質的持續探求,旨在應對不同歷史階段、不同社會變化所帶來的種種時代命題。“工∞·人物志”也將作為一項可持續性的學術建設,通過問題意識引導理性繁榮——在梳理并反思當代工筆藝術實踐的基礎上,走出觀念和形式的局限,為新世代構筑更加開放的工筆人物畫語言脈系。“工”的“無限”,也是“意”的“無限”,是求索精神與創造張力的“無限”。不論表現的媒介,還是立形的準則,深刻“視象”的呈現,向來取決于是否在文化維度的把握和自我思想的闡釋上保持積極的超越態度。只有尋找到古今東西人文精神的一致性,為時代塑造出具有個體生命價值的鮮活形象,方為中國工筆人物畫當代發展的突破路徑。1961年生,蘇州人。中國美術家協會理事,江蘇省文聯副主席,江蘇省美術家協會副主席,江蘇省美術館館長,水印版畫材料與技術研究文化和旅游部重點實驗室主任,中國工筆畫學會人物畫藝委會主任,中國畫學會理事,南京市美術家協會主席。享受政府特殊津貼專家,國家一級美術師。2019年作品《溫馨港灣》入選第十三屆全國美術作品展覽,2014 年作品《蘇繡》入選第十二屆全國美術作品展覽,2009年《花之夢 》入選第十一屆全國美術作品展覽,1994年《江南絲竹——傍妝臺》入選第八屆全國美術作品展覽。1998年《四季之一——荷塘情思》獲第四屆全國工筆畫展銅獎,1994年《春江花月》獲第二屆國際水墨畫創作大賽金獎,《蘆笙響起》獲江蘇省文華獎。先后在北京、南京、臺灣、香港及加拿大多倫多、美國紐約、日本東京、泰國曼谷等地舉辦個人作品展覽。作品由中國美術館等專業機構收藏。2018年組織策劃“大橋記憶”、2019年組織策劃“春風化雨”連獲文化和旅游部優秀展覽項目獎。代表作品入選《中國當代美術全集》《中國現代人物畫全集》《中國工筆畫全集》《20世紀中國繪畫》等重要合集;多次擔任全國美展評委。已出版個人專著、畫集二十余部。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號