2020年,恰逢漸江誕辰410周年,安徽博物院經過兩年的策劃和準備,于12月25日在其新館推出了“家在黃山白岳之間——漸江書畫藝術展”,匯十家博物館(故宮博物院、上海博物館、南京博物院、天津博物館、沈陽故宮博物院、浙江省博物館、廣東省博物館、廣州藝術博物院、婺源博物館)館藏佳作,共100件(套),其中漸江作品85件(套),蔚然大觀,不乏《仿倪山水軸》《黃海松石圖軸》《黃山圖冊》《曉江風便圖卷》等漸江代表作品。本次展覽持續至2021年3月28日,為期三個月。

漸江(1610—1664),安徽歙縣桃源塢人,俗姓江,名韜,字六奇,明末諸生。明清易祚,漸江有志抗清,曾改名為舫,字鷗盟。清順治二年(1645年),南明弘光政權(1644—1645)在清兵南下圍攻后覆滅,在“山河破碎風飄絮,身世浮沉雨打萍”的現實打擊下,時年38歲的漸江離歙赴閩入武夷山為僧,法名弘仁,字無智,號梅花古衲。皈依后他深居簡出,尋師訪友,游歷名山大川,經常往來于黃山、白岳之間,師法造化,托歡翰墨,寄情山水,成為了新安畫派奠基人。他的山水畫初學宋人,后法倪黃,繪畫風格靜逸高簡、清雋絕俗。他善用折帶皴和干筆渴墨,造境多樣,款識布局獨特,以其獨特的筆墨語言獨樹一格。

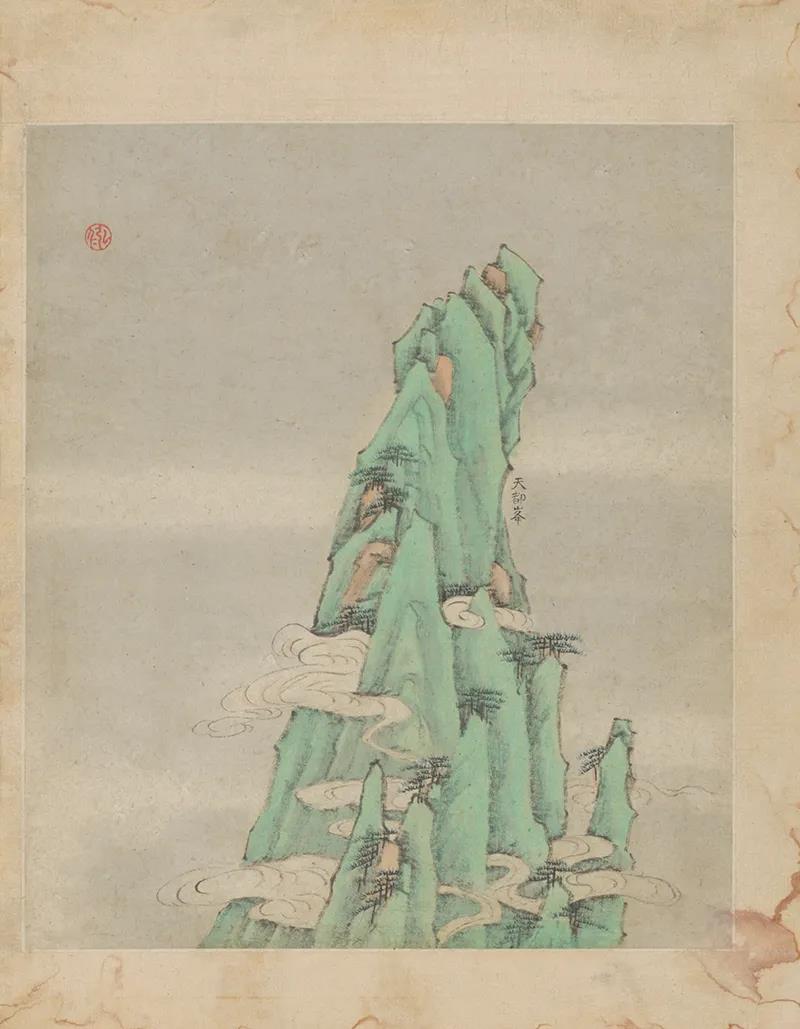

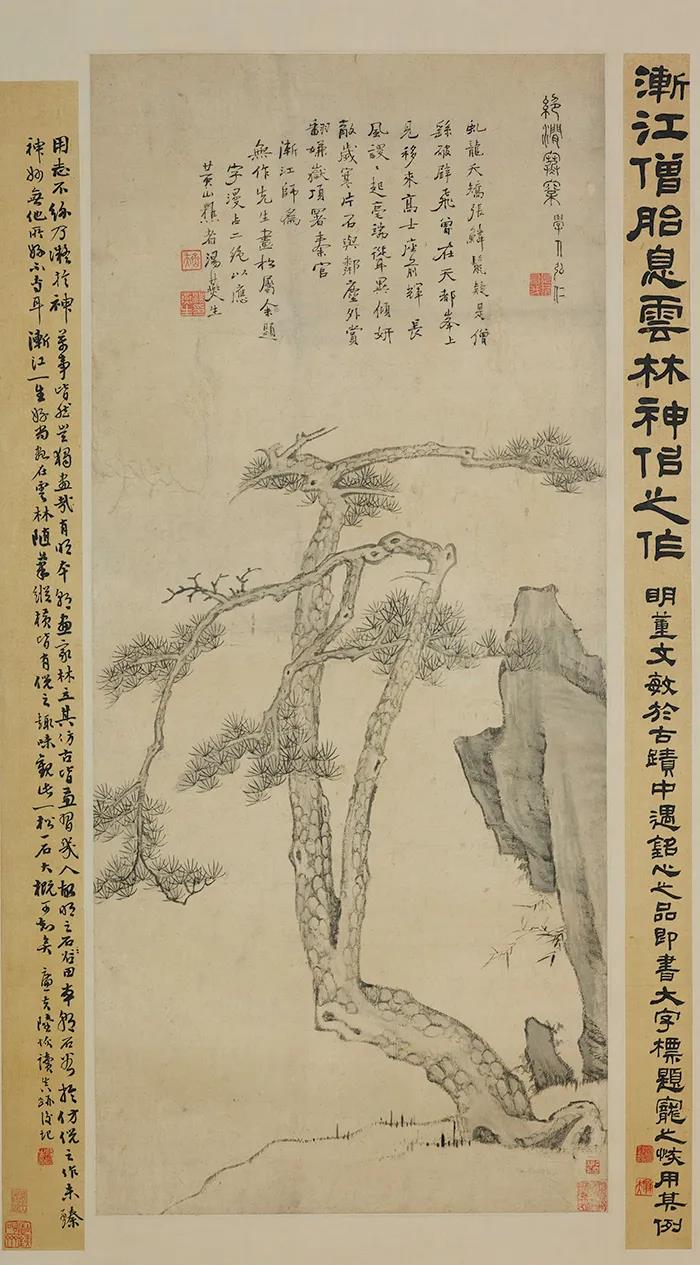

漸江 黃海松石圖 紙本設色 198cm×81cm 1660年 上海博物館藏

家在黃山白岳之間(風入松攝)

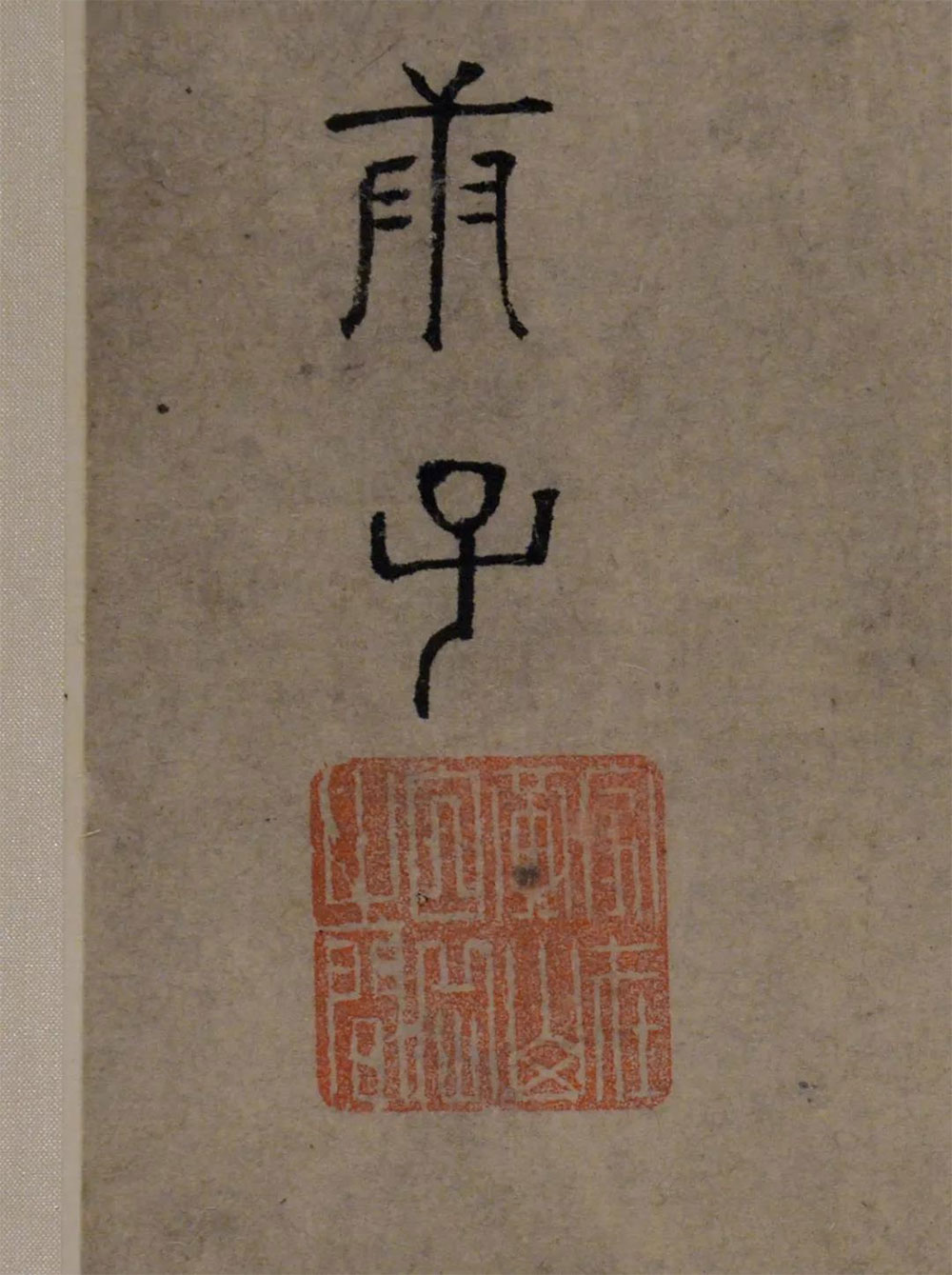

此次展覽的名稱“家在黃山白岳之間”出自漸江一枚白文朱印的印文(見上海博物館藏《黃海松石圖》)。展覽設“畫宗倪黃”“黃海松石”“梅花古衲”“長林逍遙”“交游唱和”五個單元,比較集中的梳理了漸江中晚期的作品,同時也展現了漸江與親朋摯友在書畫上交往唱和的往來和其對后世山水畫家的影響。

區別于時間敘述的策展方式,本次展覽采用關鍵詞劃分的方式來設計展覽的不同板塊,以點帶面的勾勒出漸江的生活軌跡和性格特征,為觀眾了解漸江的生平和作品提供了多元視角。展廳布置空疏、優雅,小品、卷軸交錯排布,井井有條,策展人有意在現代博物館中營造具有禪意的空間形式感,以讓觀眾體悟漸江作品的清冷、靜逸之美,返觀漸江的山水畫精神。

圖片展覽現場(李鵬飛攝)

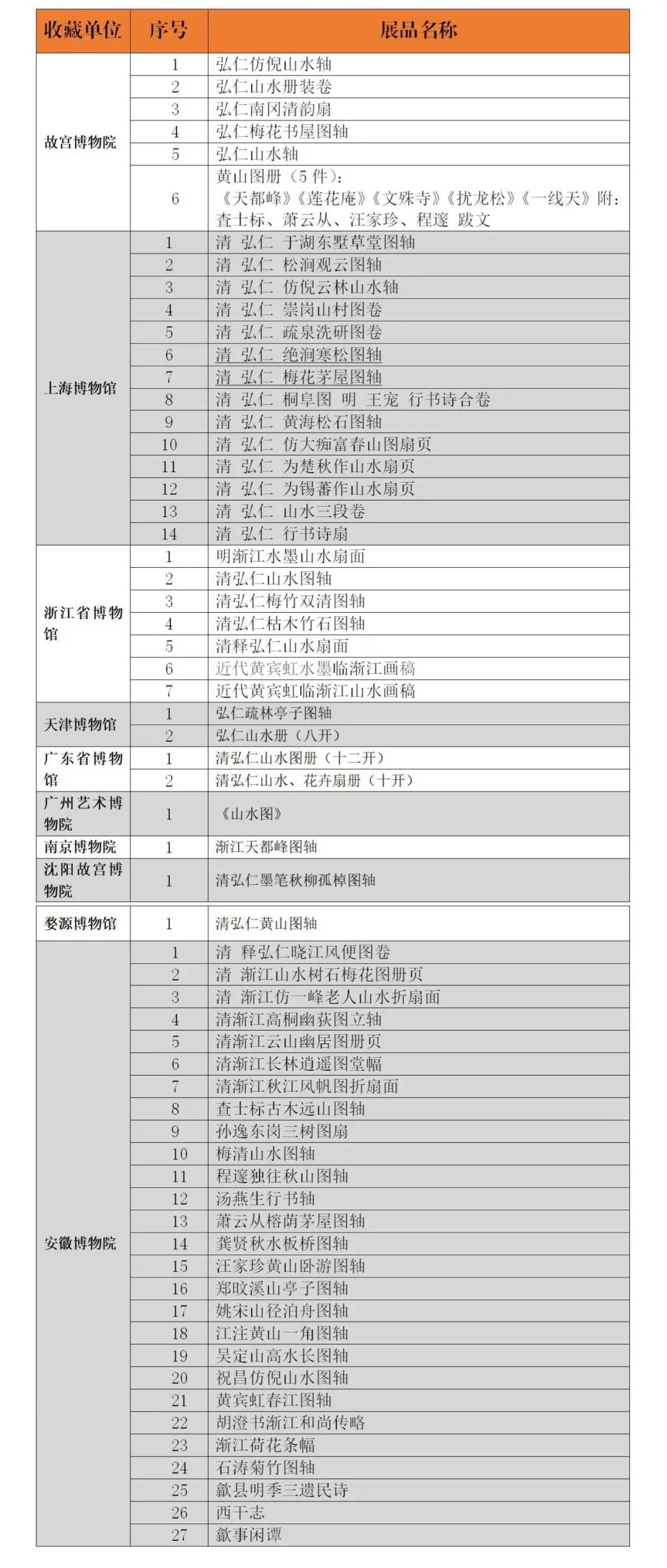

展出藏品完整清單

歸黃山而益奇

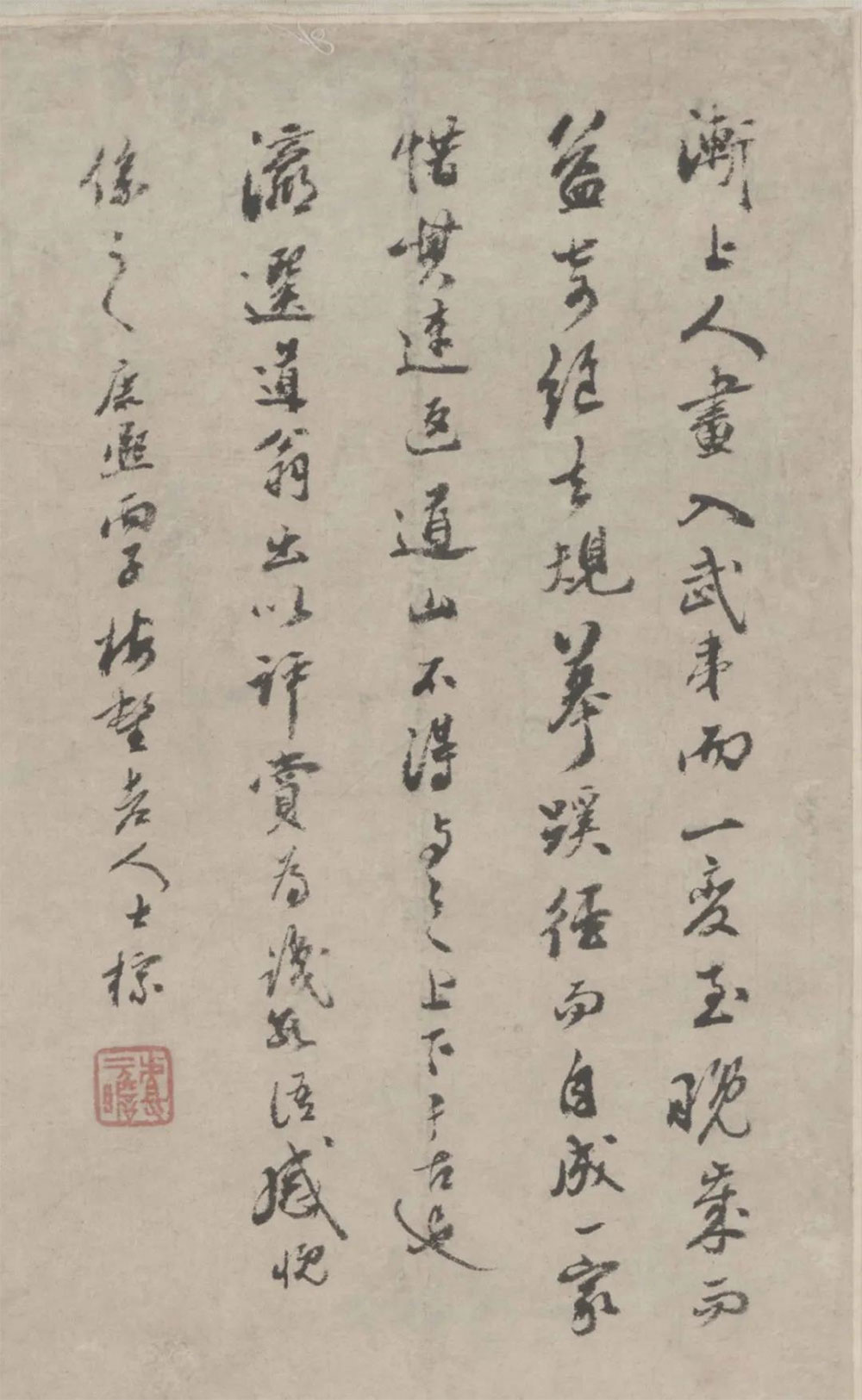

漸江 山水圖軸 査士標題跋

根據査士標在漸江《山水圖軸》題跋中所言“漸上人畫,入武夷而一變,至晚歲而益奇,絕去規摹蹊徑,而自成一家”,可把漸江作品大體分為三個階段:第一階段為38歲皈依佛門之前,第二階段為38歲入武夷至47歲期間,第三階段為47歲至其圓寂。第一階段為漸江取法五代、宋、元等諸家,還未脫離窠臼,但其簡逸的個人風貌已初見端倪。第二階段的作品多以安徽一帶的風景為主,個人風格正在形成,但尚未成熟,作品也較少,本次展出的《山水三段卷》就是其中之一。第三階段為其創作成熟期,個人面貌鮮明,創作了不少空靈蘊藉、不落凡庸的佳作。本次展覽的作品以“家在黃山白岳之間”主題,涉及第二階段和第三階段以徽州景色為題材的作品,且成熟期的作品居多。

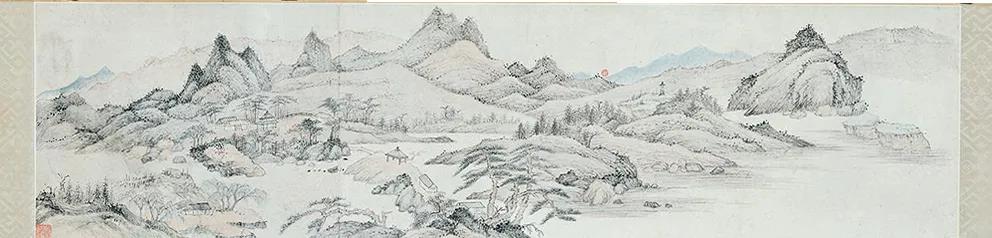

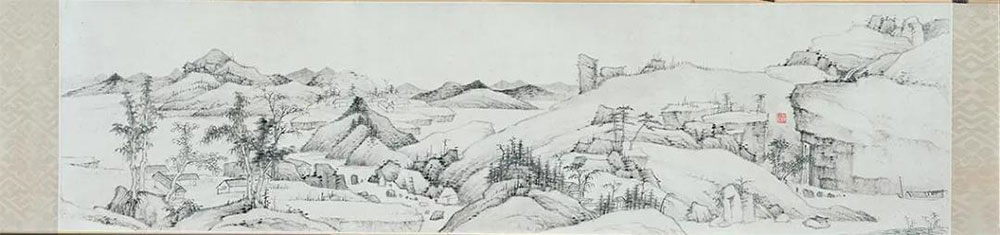

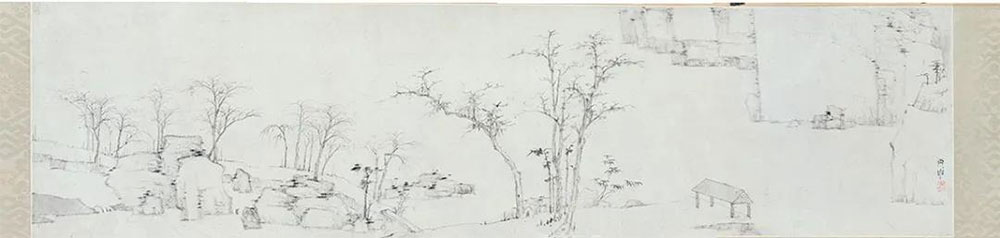

漸江 山水三段卷 紙本設色、水墨 19.3cm×75.3cm×3 1656年 上海博物館藏

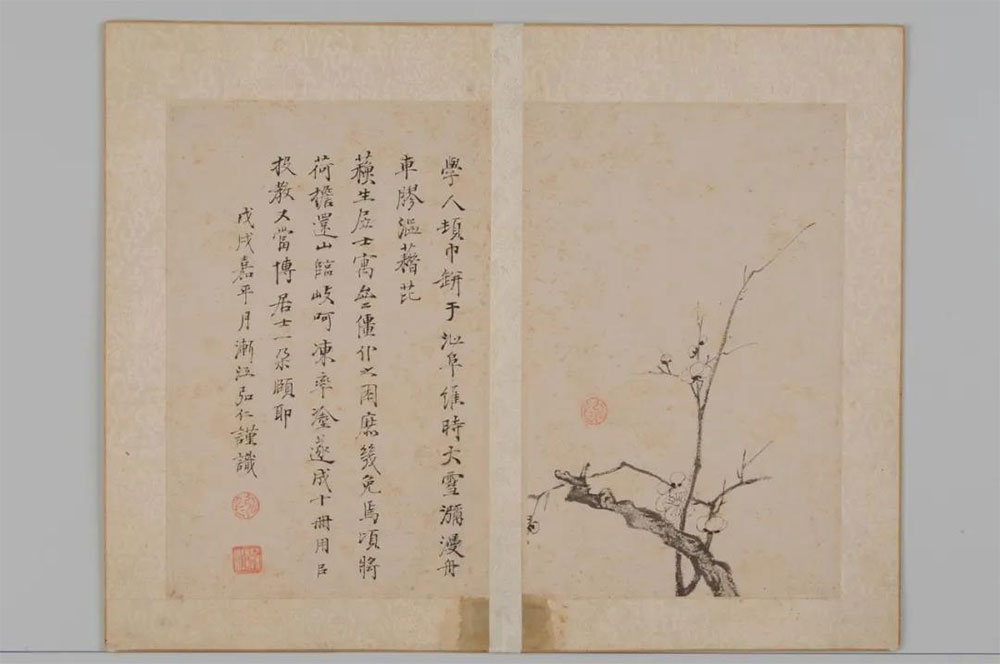

漸江 梅花圖冊 紙本水墨 1658年 安徽博物院藏

漸江一生最喜畫白梅,自號“梅花古衲”,創作出了大量以梅為主題的作品,此幀冊頁便是其中之一,創作于其49歲。梅花不畏嚴寒、獨立孤傲的精神正是漸江所追求的人生品格。此幀冊頁中的梅枝呈幾何形構圖,枝干在蜿蜒中呈現出不屈的姿態,梅花用細勁的墨線雙鉤,筆墨精謹、畫面簡潔,頗有“凌寒獨自開”之意境。

漸江 黃山圖冊(5件)《天都峰》《蓮花庵》《文殊寺》《擾龍松》《一線天》1660年 故宮博物院藏

《黃山圖冊》是漸江約50歲時在黃山的寫生創作,設色、水墨皆有,構圖形式豐富,完成時間有一定跨度,共計60開冊頁,每開都以黃山一景為創作對象,并都有景觀名落款和“弘仁”朱文圓印,冊前有蕭云從、楊自法、査士標、唐允甲、程邃、汪濨穗、饒璟、汪家珍題跋。這套冊頁記錄了黃山大部分景點和地貌,不僅具有美學價值,也為后世歷史地理考察提供了圖像參考。本次展覽借展了其中五開冊頁,展現了黃山代表性的怪石、奇松和云海,與真實的自然風貌相比,漸江的寫實描繪具有很強的還原性。其筆下山石線條剛硬方折、山形輪廓分明,并主觀地對其形狀進行了幾何歸納,形成了個人特色;對奇松的描繪細致生趣,用點畫加以墨色暈染,層次分明;山間的氤氳煙云飄渺靈動,技法的運用還可窺見米家云山的特點。

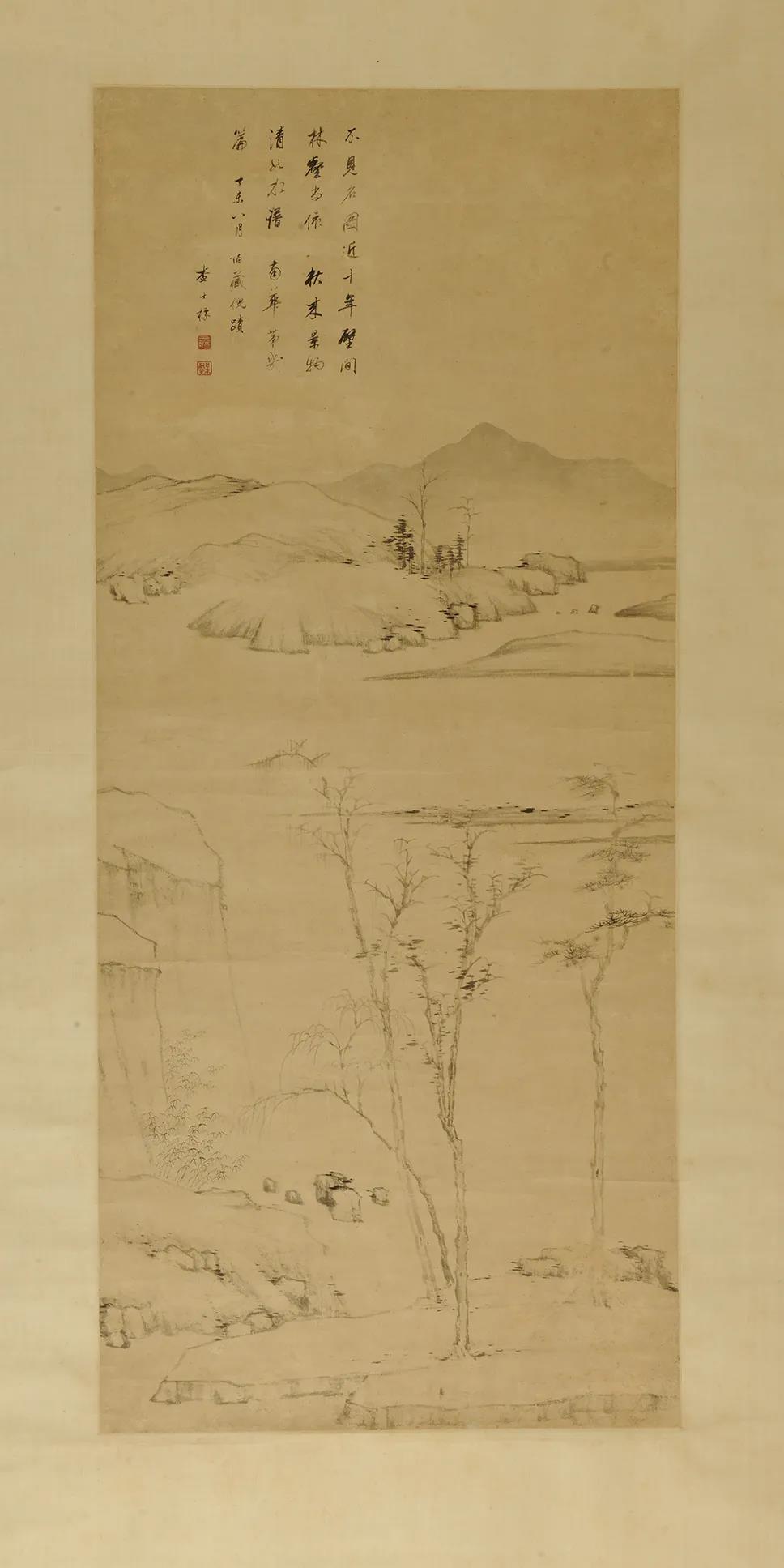

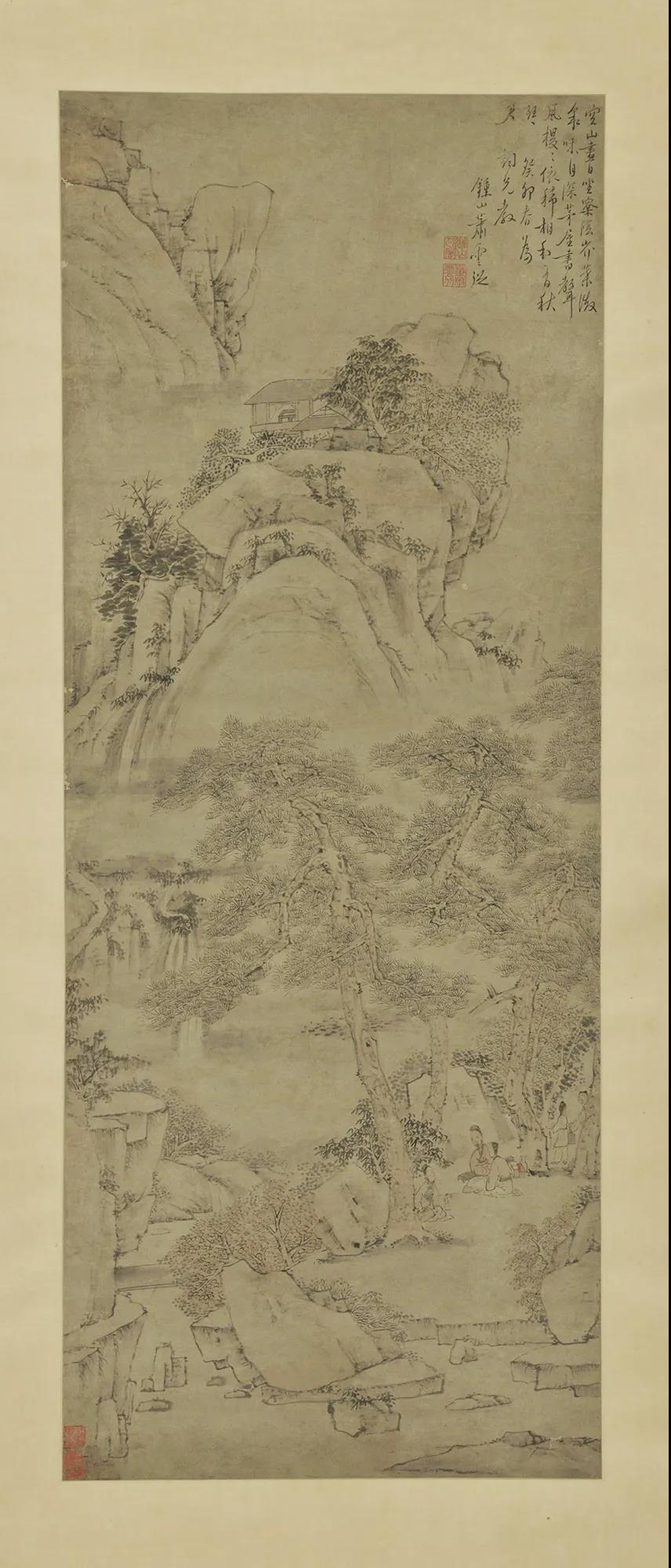

弘仁 仿倪山水軸 紙本水墨 133.1cm×62.7cm 1661年 故宮博物院藏

《弘仁仿倪山水軸》落款為“辛丑九月雄右屬為旦先居士,弘仁”,可知為漸江51歲時所作。這件作品在風格、畫境和構圖上都是對倪瓚山水畫的傳承與演進,筆墨以簡淡為尚,構圖一河兩岸,遠山與近景間大片空白的水面,突出“靜”和“冷”的審美趣味,表現了清逸脫俗的心境。其近景樹木刻畫細致,茅屋用減筆勾畫,山石以淡墨渲染,略皴幾筆披麻皴,苔點多取豎勢,與遠山坡岸取橫勢的苔點形成對比,整幅作品變化豐富。漸江的筆墨雖法倪瓚,但卻不完全與倪瓚徐緩柔曲、“糊突其筆”的用筆風貌相同,而是清勁冷硬,章法嚴謹,兼宋元之長。正如清人楊翰在《歸石軒畫談》中所云,“極瘦削處見腴潤,極細勁處見蒼勁。雖淡無可淡,而饒有余韻”。

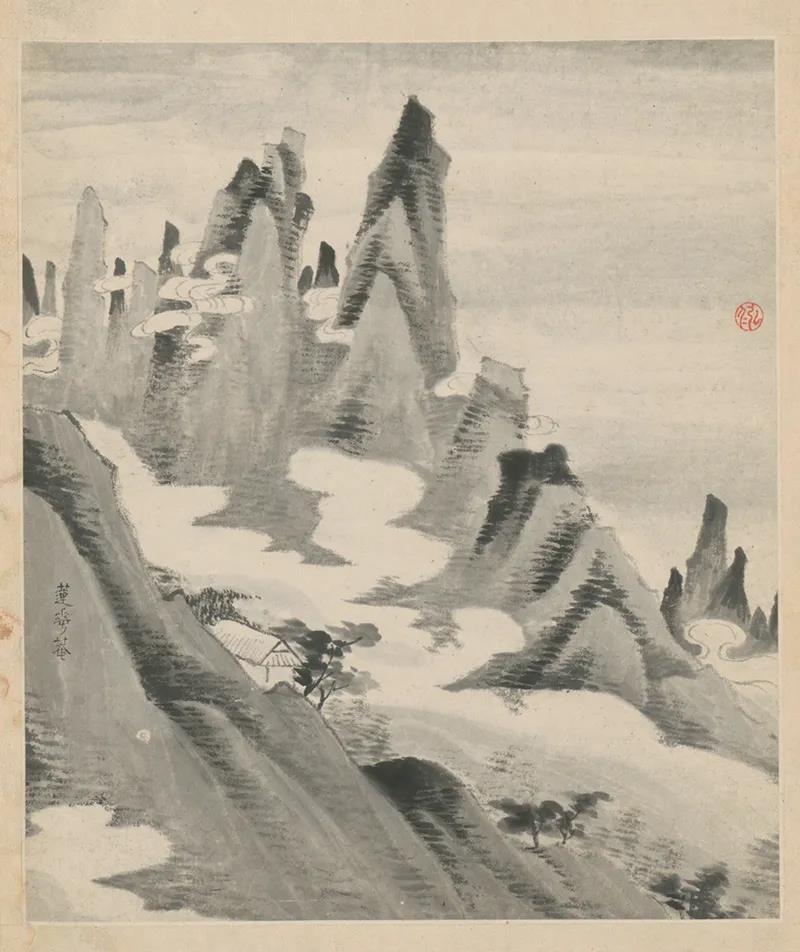

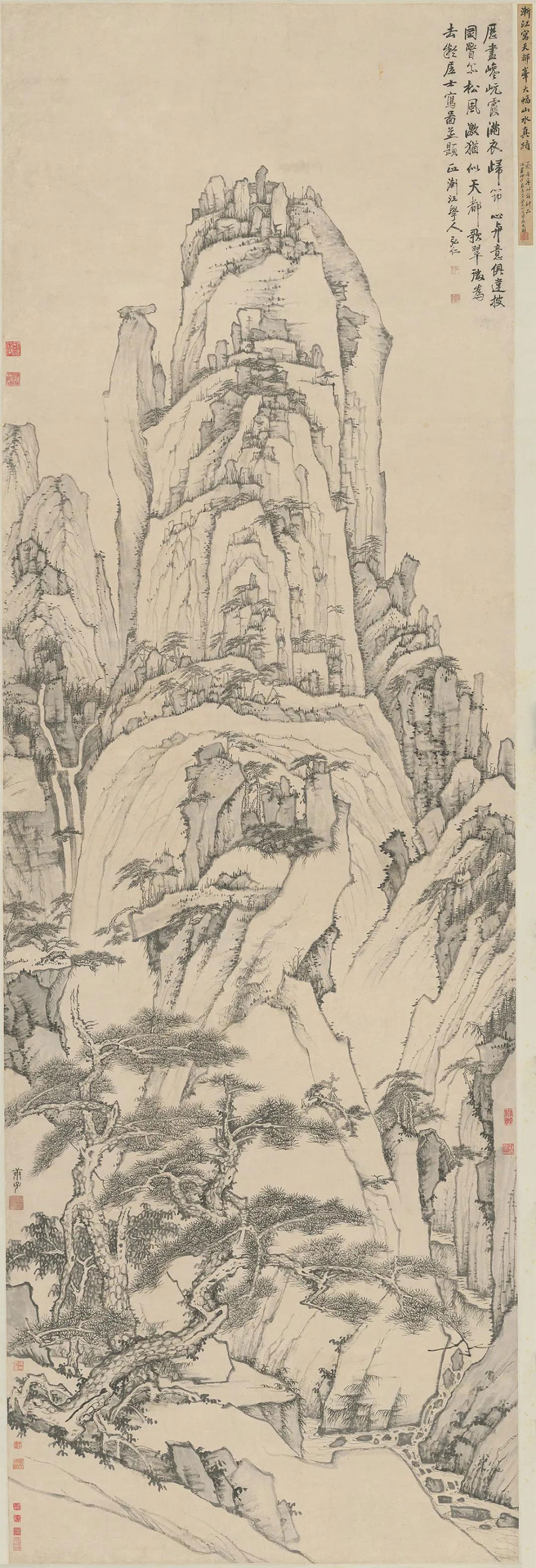

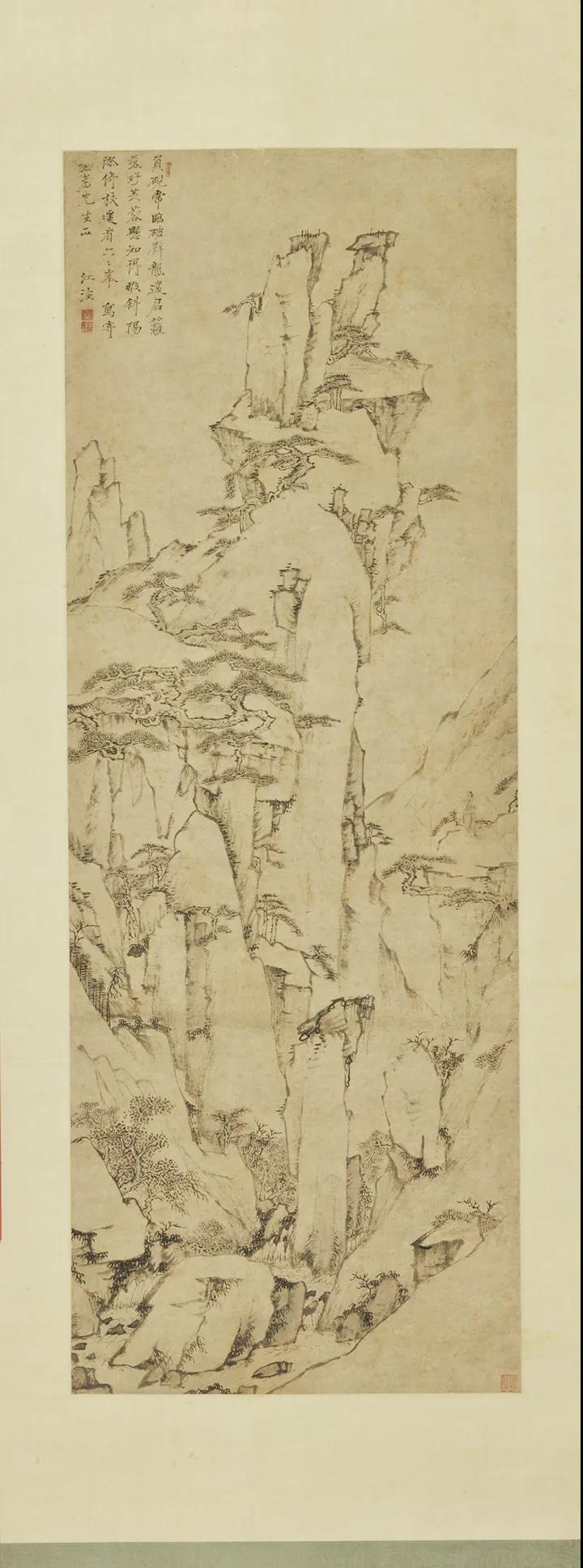

漸江 天都峰圖軸 紙本水墨 307.5 cm×99.6cm 1661年 南京博物院藏

《天都峰圖軸》為漸江51歲時所作,右上自題“歷盡巉岏霞滿衣,歸筇心與意俱違。披圖瞥耳松風激,猶似天都歌翠微。去疑居士寫圖并題正。漸江學人弘仁”。從題跋可看出漸江對黃山充滿了眷戀之情,回顧平生,往事浮現,便即興創作了此圖,為漸江畫黃山的代表作品。此畫構圖較滿,結構嚴謹,用墨線勾勒出高聳的天都峰主峰輪廓,皴擦很少,墨色很淡,周圍被重筆繁墨的小山峰和松樹叢林圍繞,疏密布置得當,仿佛陽光直射在主峰上,與周圍形成了陰陽向背對比,于高遠險峻的氣氛中表現天都峰神骨,是其個人風貌突出的佳作。

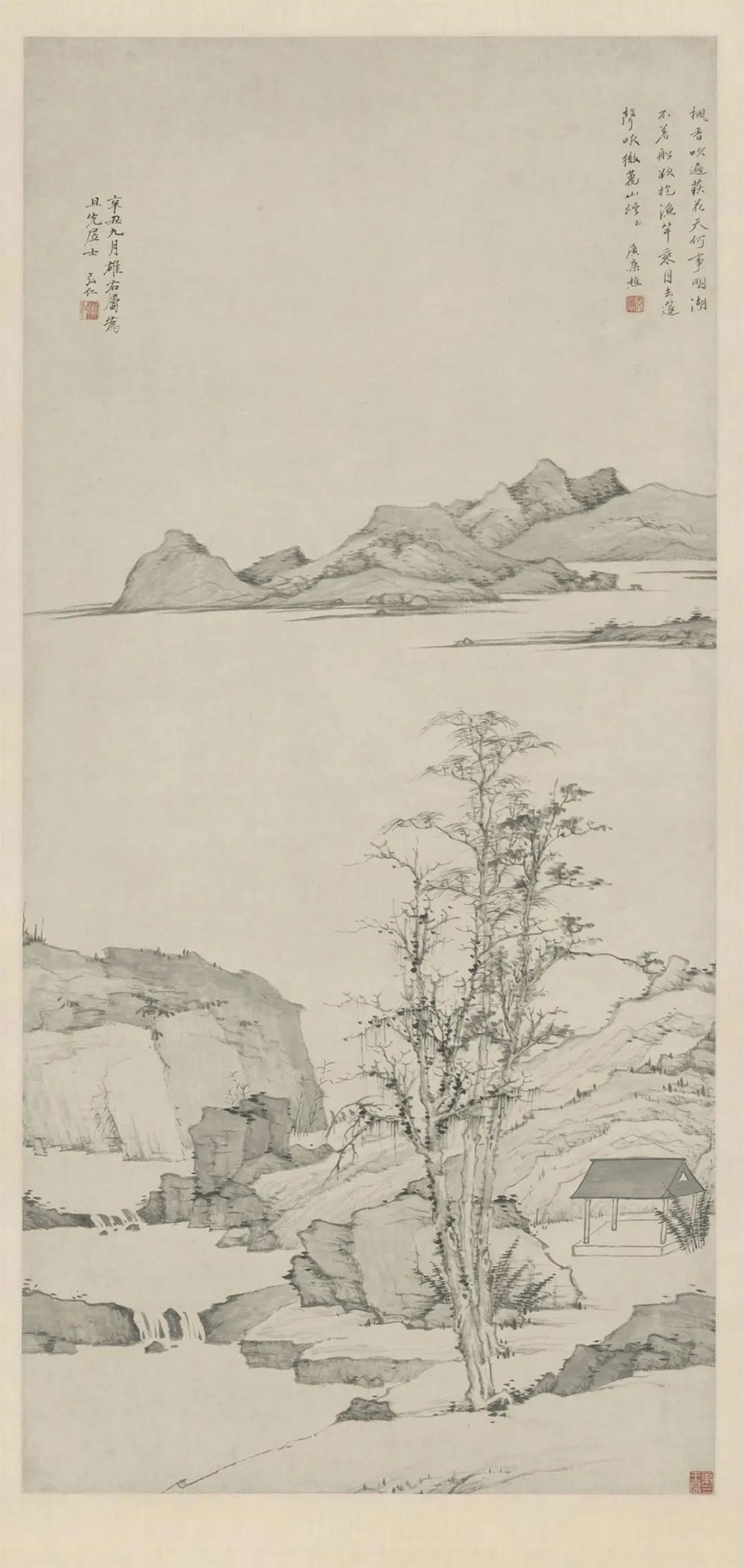

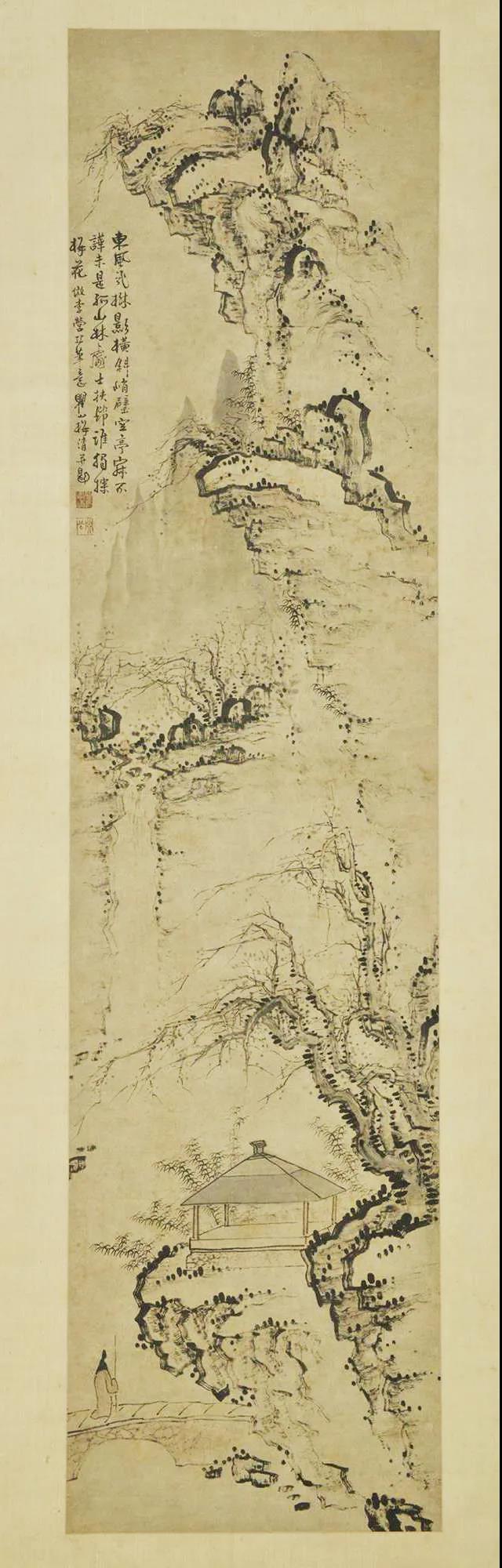

弘仁 曉江風便圖卷 紙本水墨 28.4cm×242cm 1661年 安徽博物院藏

《曉江風便圖》是安徽博物院較少展出的漸江代表性作品,作于1661年,時年 51歲。此卷描繪的是自新安行船至揚州,由浦口練江入新安一帶的實景,是漸江為友人吳伯炎赴揚州贈別而作。他在畫面上營造友人乘舟離去的場景,兩岸寒寂,林木稀疏,讓人心生傷感。該圖采用一江兩岸平遠構圖法,前段寫練江沿岸冬景,清冷蕭疏;中段寫高峰峻嶺,寒亭孤塔;后段寫連綿遠山及順流而下的江面,上有兩船齊駛,依稀可見一人坐于船尾。此卷筆墨不多,皴擦點染較少,用墨清雅,山石多用出自倪瓚的“折帶皴”勾畫,后段遠山可見模仿米家風貌,整幅作品荒疏冷逸,風骨冷然。此卷后有吳羲、程守、許楚和石濤的題跋,其中石濤題到:“筆墨高秀,自云林之后罕傳,漸公得之一變。后諸公學云林,而實是漸公一脈”,他對漸江的藝術成就給予了高度評價,總結了漸江學倪得其精髓而自成一家,影響深遠。

弘仁 絕澗寒松圖軸 紙本水墨 116.6cm×51.2cm 上海博物館藏

《絕澗寒松圖》落有目前所知漸江的唯一篆書款“絕澗寒?(松),學人弘仁”,而“學人弘仁”的署款極為稀見,左上有遺民詩人、畫家、漸江友人湯燕生題七絕二首。此圖采用截景式構圖,筆法簡練,描繪了一棵蒼勁的孤松,旁有一石。其中一枝從右向左曲折生長,針葉密集于樹梢,與幾根細小枯枝形成對比,畫面上方留有大片空白,增強了空間感,但湯燕生的題詩占據了大部分空白,影響了原有的空間感和構圖。

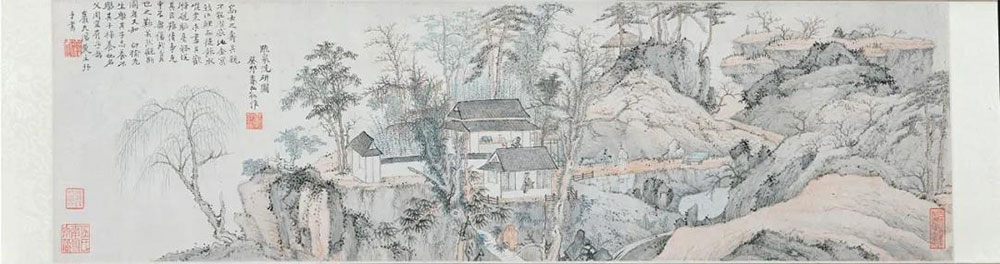

弘仁 疏泉洗研圖卷 紙本設色 19.7cm×65.7cm 1663年 上海博物館藏

《疏泉洗研圖》為漸江53歲時所作,由圖中提款“癸卯春弘仁作”可知。左上有湯燕生題跋,“高士之壽其親,不能潛感地金,冥致江鯉,而徒飲水啜粟,求盡其歡;滌硯驅毫,務悅其目。雖情事克申,不無傷哉貧也之嘆矣。然觀斯圖者,又知白榆先生樂其子志養,不樂其子碌養也。名父固宜有子哉。巖夫湯燕生拜”,可知此圖為漸江為白榆先生所作。此圖以山中屋舍為全圖中心,前屋一位垂髻長者倚窗遠眺,后屋為一簡樸書房,內置桌椅,上有書函、茗杯和瓷瓶,周圍樹木參差有序,茂林修竹,泉水潺潺。屋外一書生正向泉邊走去,身后緊跟一名持硯童子,生動刻畫了“疏泉洗硯”一幕。此圖淺絳設色,構圖嚴密,筆法嫻熟繁復,山石用披麻皴,苔點密布,并用淡墨、赭石和石青根據景物位置悉心營造,渲染出層巒疊翠、靜謐深幽的山景,是漸江晚年的精品。這件作品是漸江作品中鮮有展出的作品,此次展覽可以一睹真容,實屬難得。

交游唱和與后世影響

明末清初之際,徽州地區以及寓居于外的徽籍畫家對“米倪”風貌的崇尚以及在對古徽畫繼承的繼承和變革,產生了以漸江、査士標、孫逸、汪之瑞為代表的“新安畫派”。“新安畫派”是清代理論家張庚在《國朝畫徵錄》中評論弘仁時提出,后被后世沿用。他們繪畫上師承宋元諸家,好臨摹而又自成一家,但總體風貌都呈現出簡淡高古、秀逸清雅的特征,具有鮮明的士人逸品格調。

漸江一生交友廣泛,往來于宣城、蕪湖、南京、揚州、黃山、白岳、武夷、廬山等地,尋師訪友,悠游林下。此次展覽的第五單元以漸江的朋友圈為線索,梳理展出了和漸江關系較近的師友、門徒的作品,可看出他們之間互相影響的痕跡。例如,蕭云從是漸江的摯友,而漸江早期山水亦受其影響。江柱、吳定、祝昌、姚宋是漸江的“四大弟子”,他們的山水畫承其衣缽,又學元季諸家而后發展出自己的風貌。梅清以畫黃山著名,與漸江、查士標等是畫友,多有詩畫唱和,他與石濤、漸江也是“黃山畫派”中的代表人物。

查士標 古木遠山圖軸 紙本水墨 108.5cm×47cm 1667年 安徽博物院藏

梅清 山水圖軸 紙本水墨 安徽博物院藏

蕭云從 榕蔭茅屋圖軸 紙本水墨 安徽博物院藏

江注 黃山一角圖軸 紙本水墨 安徽博物院藏

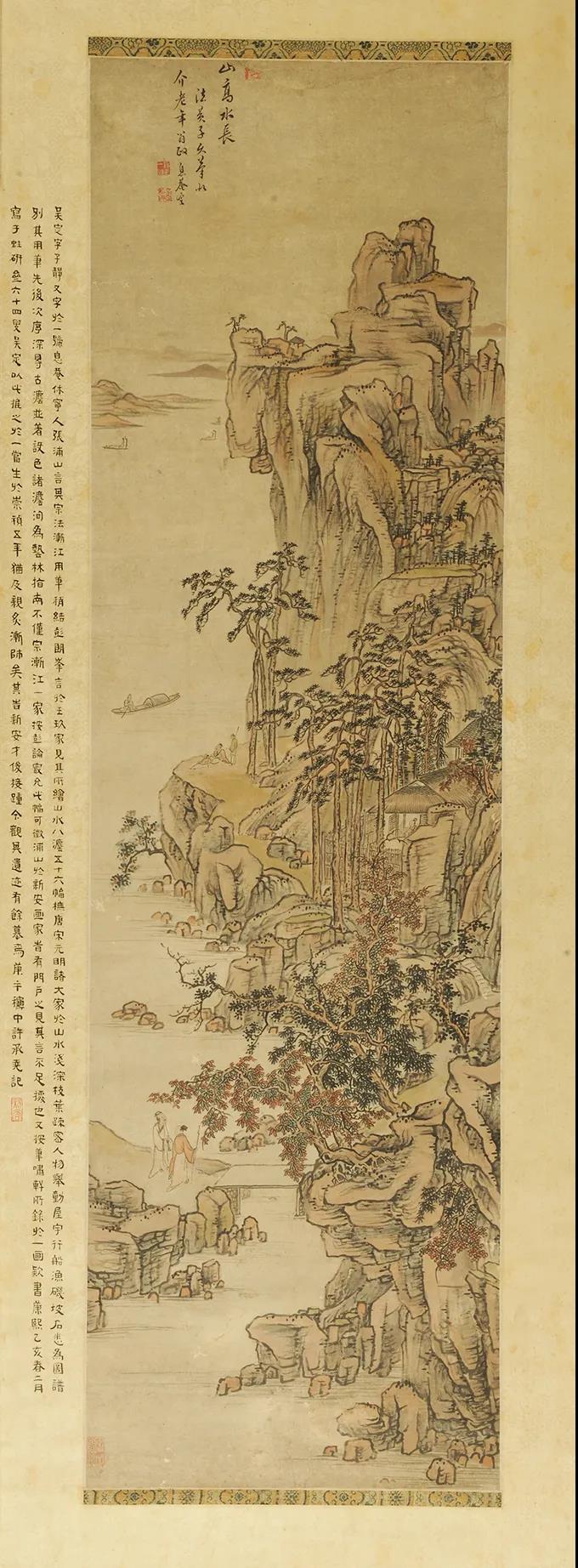

吳定 山高水長圖軸 紙本設色 安徽博物院藏

祝昌 仿倪云林山水圖 紙本水墨 53.5cm×177.6cm 安徽博物院藏

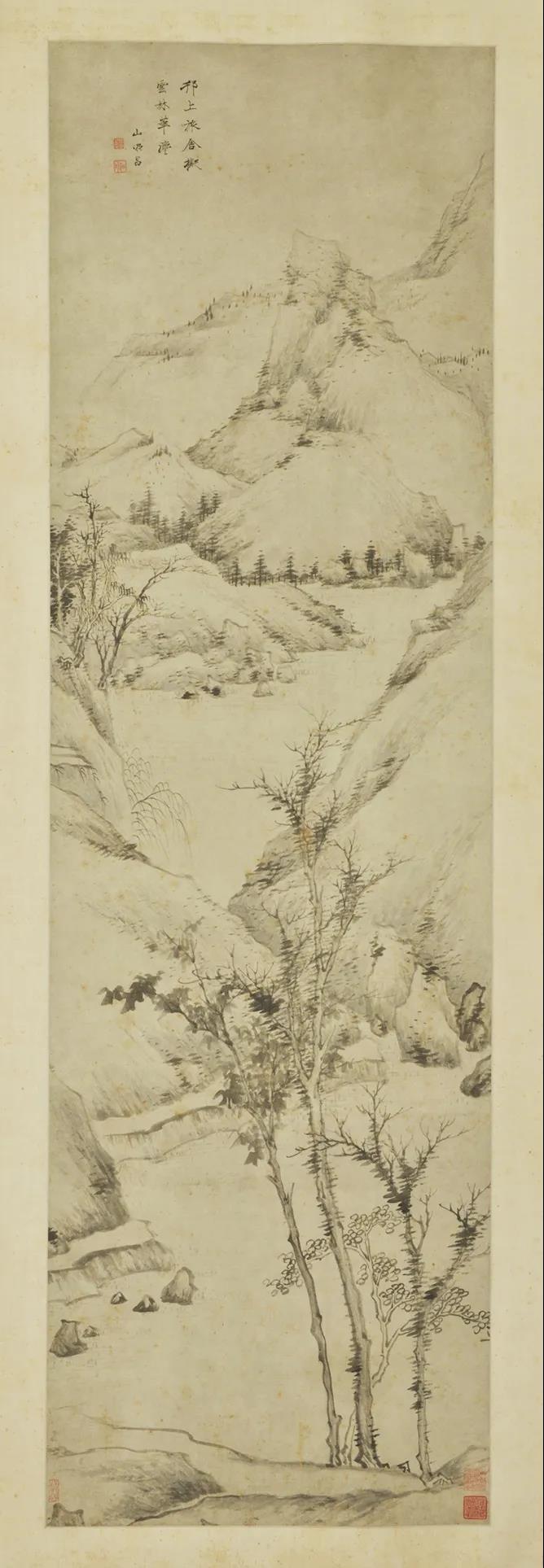

姚宋 山徑泊舟圖軸 紙本設色 安徽博物院藏

漸江的繪畫以其孤、冷、簡、淡的風格和高逸的品格對后世山水畫家產生了深遠影響,黃賓虹是其中之一。黃賓虹不僅繪畫風格受其影響,他也是研究漸江的專家,著有《梅花古衲傳》《漸江大師事跡佚聞》《新安派論略》,為后人研究漸江的生平和作品留下了豐富的史料。此次展覽展出了黃賓虹《臨漸江畫稿》,是其臨習漸江作品的小稿。他提倡“終日伏案,不遑少息,藏焉修焉,優焉游焉”的臨摹精神,甚至說“畫不師古,未有能成家者”,可見他對摹寫的重視。這件作品中他用濃墨簡筆勾勒出枯木山石,變漸江的淡恬清雅為渾厚凝重。黃賓虹一生九上黃山,自稱“黃山山中人”,他繼承了黃山畫派師法自然的傳統,同時又博采眾長,進一步強化了山水畫的寫意精神,影響深遠。

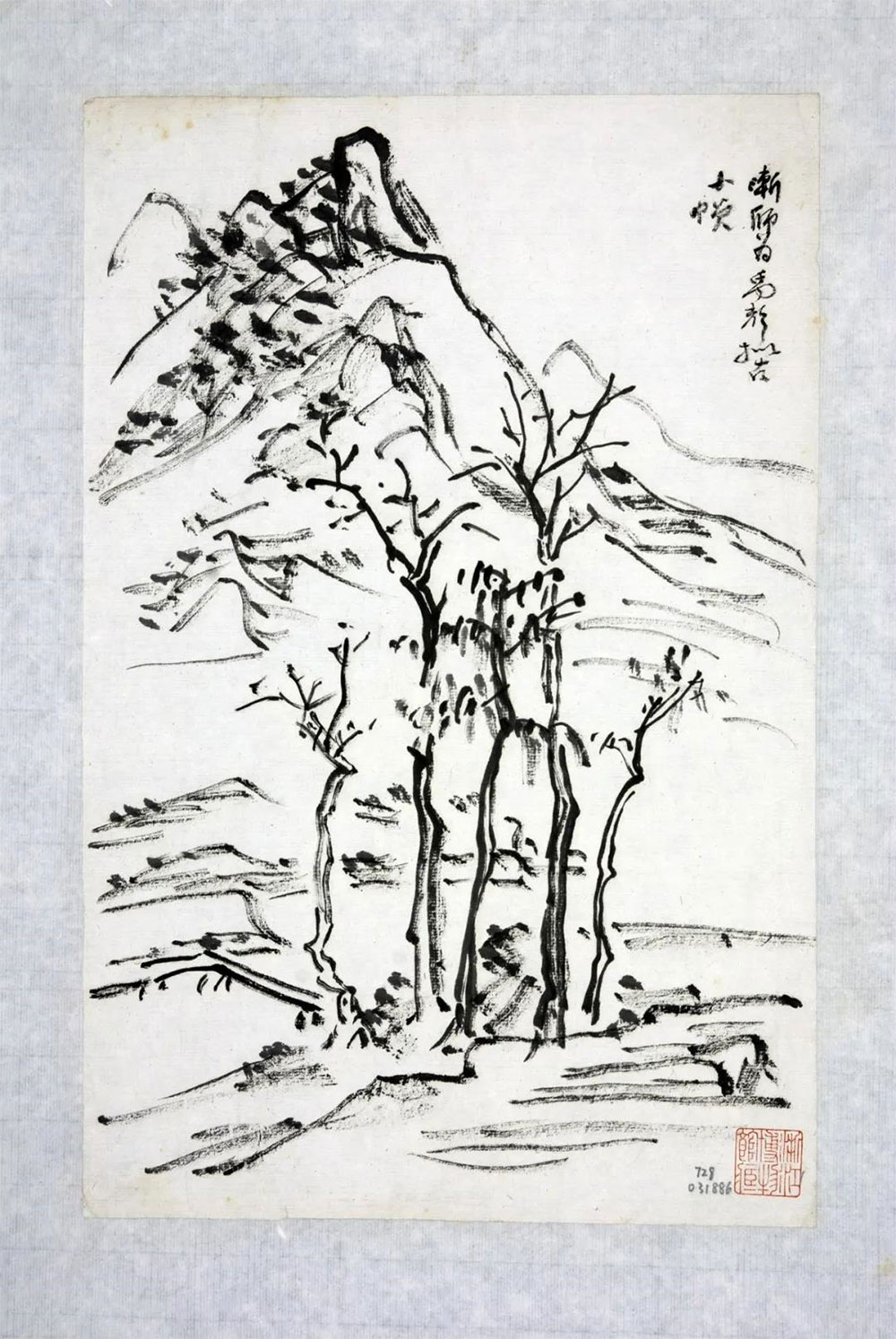

黃賓虹 臨漸江畫稿 紙本水墨 浙江博物館藏

本次展覽在對漸江已有的研究基礎上,整合多家博物館藏品,透過漸江作品中的美學思想和文人風骨,向觀眾立體展示了這位畫家僧人的多個方面,是一次觀摩體會漸江所拓展的中國山水畫的美學觀念和審美情趣的好機會,值得大家駐足觀賞。

(除標注拍攝者外,本文其余作品圖片均是安徽博物院提供)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號