云岡

# 曇曜五窟

云岡石窟古稱武州山(武周山)石窟,是由北魏皇室主持開鑿的皇家寺院。曇曜五窟(16-20窟)是云崗開鑿最早,氣魄最宏大的窟群。第20窟露天大佛被稱為云岡石刻的象征。

毀佛與復(fù)佛

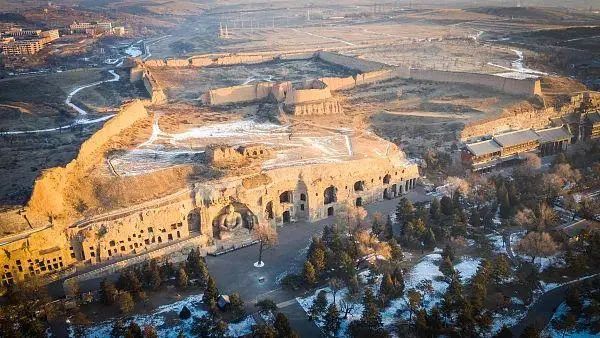

■ 云岡石窟全景

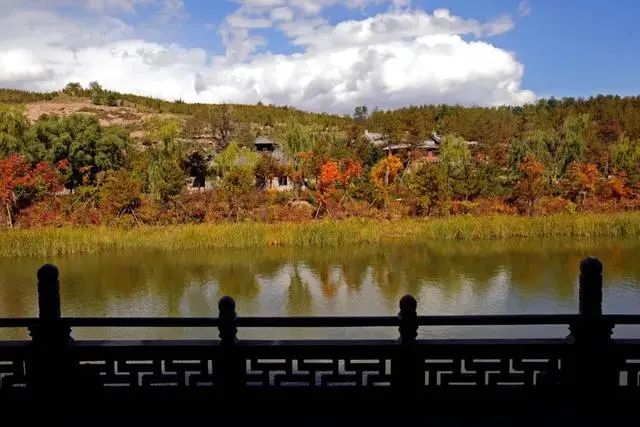

云岡石窟位于山西省大同市西16公里的武州山之陽,東西綿延達(dá)1公里。《水經(jīng)注·濕水》云:“武州川水又東南流,水側(cè)有石祇洹舍并諸窟室,比丘尼所居也。其水又東轉(zhuǎn)徑靈巖南,鑿石開山,因巖結(jié)構(gòu),真容巨壯,世法所締(按:《永樂大典》本為“法世所締”)。山堂水榭,煙寺相望,林淵錦鏡,綴目新眺”。

■ 武州川

北魏太祖拓跋珪于天興元年(公元398年)下詔,命有司于京城建飾容范,修整宮舍,始作五級浮圖、耆阇崛山及須彌山殿,加以繪飾,別構(gòu)講堂、禪堂。這是佛教建筑及藝術(shù)在北魏大發(fā)展的起點。

太平真君七年三月(公元446年),世祖拓跋燾下令毀佛。他在詔書中強調(diào)了二點,一是佛教興盛以來“代經(jīng)亂禍”,致使“千里蕭條,不見人跡”;二是“雖言胡神(佛),問今胡人,共云無有”,皆是前世漢人“乞胡之誕言,用老莊之虛假,附而益之,皆非真實”。

興安元年(公元452年),高宗拓跋濬下令恢復(fù)佛法。興光元年秋(公元454年),拓跋濬下令為太祖以下五帝(拓跋珪、拓跋嗣、拓跋燾、拓跋余和他本人)各造一身釋迦立像,供養(yǎng)于“五級大寺”內(nèi),把崇佛和鮮卑族的祖先崇拜結(jié)合起來。新上任的“沙門統(tǒng)”曇耀積極獻(xiàn)策,開鑿永久性的石窟。毀佛與復(fù)法,作用與反作用的撞擊,力量會更大。曇曜五窟由此而來。

■ “沙門統(tǒng)”曇耀

曇曜五窟

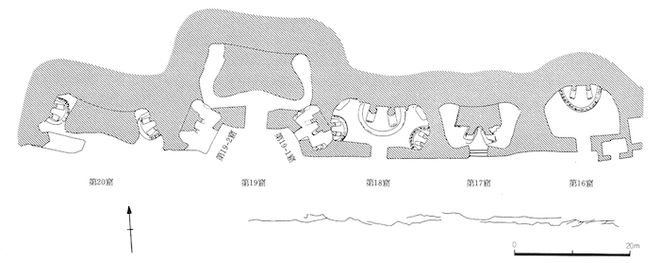

■ 曇曜五窟外立面及平面圖

曇耀所造的五窟,大約是云岡第16—20窟。這五個窟東西相毗連,規(guī)模宏大。從16—19窟現(xiàn)存的外立面上看,都是上有長方形的明窗,下有圓拱長方形的窟門。從平面上看,五個窟都是馬蹄形平面。從造像上看,每窟正壁(西壁)都有一尊迎門而造的巨大的石佛像,左右有脅侍像,占據(jù)了洞內(nèi)大部分空間,供參拜的前庭則顯得十分局促、狹窄。這五個窟的造像分別介紹如下(自東向西,依次介紹):

16號窟

# 曇曜五窟之

主尊是一身高達(dá)13.5米的立佛像,有高肉髻,渦旋狀波浪形發(fā),面相長圓,雙耳垂肩、大耳輪。眉骨高而彎如新月,大眼,挖出眼珠窩(可能原來鑲嵌有“眼珠”)。鼻高而直,鼻頭大,嘴微張,下頦圓,其下刻一條圓弧紋。右掌伸于右胸前,左手垂放左胯前。上體內(nèi)著絡(luò)腋,外披雙領(lǐng)下垂式袈裟,胸下所束之帶,在袈裟外垂至上腹際。袈裟有直平階梯式厚重的褶紋。在左右側(cè)壁上方,各有高浮雕的坐佛兩身,似不應(yīng)視為立佛的脅侍。

17號窟

# 曇曜五窟之

主尊是一身高達(dá)15.6米的菩薩裝彌勒像,交腳而坐。左側(cè)是一坐佛,右側(cè)是一立佛,共為三佛。彌勒頭戴寶冠,身著袒右肩之袈裟,飾以纓絡(luò),雙臂佩臂釧,著羊腸紋大裙。明窗東側(cè)有太和十三年(公元489年)造像龕。

18號窟

# 曇曜五窟之

主尊是一身高達(dá)15.5米的立佛,左右有二菩薩,再外有二立佛。主尊有摩光的高肉髻,面相渾圓,雙耳垂肩,大耳輪,大眼,挖出眼珠窩,鼻高直,下頦刻一條圓弧線。兩肩齊亭,身體魁偉。上體斜披絡(luò)腋,邊緣飾以連珠紋。外穿袒右肩袈裟,搭于左肩一角。袈裟衣紋作淺直平階梯狀。順著袈裟紋理,浮雕“千佛”。右臂下伸,左手置左胸前。左肘間垂下袈裟一角,用陰線刻出折帶紋。左壁(東壁)脅侍菩薩,頭戴三圓飾寶冠,兩圓形之間飾以忍冬紋及連珠紋。正面圓飾中,刻一坐佛,禪定印,頭光及身光,呈四重同心圓狀。左右的圓飾中,各刻一立佛。菩薩面相,略同主佛。雙耳有耳墜。頸部以下,風(fēng)化嚴(yán)重。左壁立佛,面相略同主尊,身著通肩式袈裟,衣紋規(guī)則、密集,作直平階梯狀。立佛右手舉胸前,左手下垂,持袈裟一角,立于低的圓蓮座上。立佛有頭光,頭光之上有寶蓋。

■云岡石窟18號窟線描圖

19號窟

# 曇曜五窟之

正壁主尊是一身高達(dá)16.8米的結(jié)跏趺坐佛。面相渾圓,有摩光的高肉髻,亦大眼、高鼻、大耳、雙肩齊亭。著袒右肩襲裝,搭右肩上一角,內(nèi)有絡(luò)腋。右手舉掌于胸一前,左手置腹前。窟前左右,各有一側(cè)室(耳洞),內(nèi)各刻一身倚坐佛,高8米。右側(cè)室(西側(cè))的倚坐佛,著雙領(lǐng)下垂式袈裟,后壁上有延昌四年(公元515年)造像龕。

20號窟

# 曇曜五窟之

洞室前壁崩毀,今所見大佛已露天矣。正壁主尊是一身高13.7米的結(jié)跏趺坐佛,雄偉肅穆。面相及衣飾略同于19窟主尊,唯雙手作禪定印。絡(luò)腋的邊緣,鑲有連珠紋。袈裟的衣紋,大的紋絡(luò)用直平階梯式刀法,細(xì)部刻以陰線紋。頭光與身光的外緣,為火焰紋;內(nèi)側(cè)則刻供養(yǎng)菩薩及坐佛(皆為禪定印)若干身。左側(cè)脅侍為一立佛,著通肩式袈裟;右側(cè)脅侍已無存。特別令人注目的,是主尊左臂上,刻出熊熊的火焰紋。

曇曜五窟相關(guān)問題

問

曇曜五窟修建于什么年代?

關(guān)于這五窟大佛的名稱、完成的年代和代表北魏的哪五位皇帝,學(xué)術(shù)界還沒有一致的見解。我們從佛教考古學(xué)的角度觀察,這五窟大佛可以分出早(20窟)、中(19、18窟)、晚(17、16窟)三個階段。上限當(dāng)在復(fù)法的第二年(公元453年),下限似在太和十年(公元486年)前后,前后營造達(dá)30余年。五窟早晚的排列,是由西而向東,以西為上方,這與《魏書·禮志》所載相合。《禮志》說,太祖即代王位時就是“西向設(shè)祭,告天成禮”。天賜二年(公元404年)也是“祀天于西郊”。

問

五佛象征什么?

推測這五佛(內(nèi)有一身“未來佛”——菩薩裝彌勒)似是表示佛法悠久、歷劫不滅的大道理,這當(dāng)然是針對著毀佛時指控佛法“虛誕”、胡神“無有”所作的反擊。如果此假設(shè)合理,則這五佛應(yīng)當(dāng)是“過去三佛”、釋迦和彌勒。過去三佛是拘樓秦佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛。法顯在僧伽施國就曾贍禮過“過去三佛并釋迦文佛坐處”的紀(jì)念塔。18窟立佛袈裟上遍現(xiàn)“千佛”,似表現(xiàn)“賢劫千佛”者,鳩摩羅什譯《千佛因緣經(jīng)》,備說賢劫千佛的因緣,釋迦是賢劫的第四佛。依佛教的理論,“劫”是一個極長的時間概念。過去有“莊嚴(yán)劫”,現(xiàn)在是“賢劫’,未來有“星宿劫”。每劫各有千佛出世。足見佛法“永存”。

問

五佛的造像特征是什么?

從曇曜五窟的主尊形象上看,都是體魄健壯、廣顙大耳、目有光耀、表情莊嚴(yán)的佛像,反映了鮮卑拓跋氏開國前期勇武雄健的審美意識,與孝文帝以后崇尚“秀骨清相”的情趣截然不同。馬蹄形的平面,穹窿形的窟頂,也能令人聯(lián)想起草原上的游牧生活。

20窟的大佛肩寬體壯,身材短粗,不合比例;大佛上唇有翹起的小胡;頭光接近兩肩處,另外刻出一小撮火焰;身光上部左右,各有一身飛天,相向飛翔。這種形制,與阿富汗哈達(dá)出土的“燃燈佛”像頗相近,與炳靈寺169窟6號龕主像也頗多類似。絡(luò)腋上的連珠紋,則是波斯薩珊朝常用的裝飾紋樣。但是,佛像的“面相”卻很接近北魏前期墓葬陶俑的臉型和內(nèi)蒙古呼和浩特北魏墓壁畫上人物的臉型。又按:燃燈佛又譯作錠光佛,見《太子瑞應(yīng)本起經(jīng)》(東漢獻(xiàn)帝時康孟祥譯出)。謂錠光佛時,釋迦名儒童,以五莖蓮花奉佛。錠光佛因此預(yù)言說:“從此以后九十一劫即賢劫時,你當(dāng)成佛,名釋迦文佛。”所以20窟主尊也可能是錠光佛,乃代表過去之佛。總之,曇曜五窟造像藝術(shù)表明:盡管它的“粉本”是來自犍陀羅,又受到“涼州模式”的影響,但它畢竟是北魏藝術(shù)家的再創(chuàng)造。

永恒的精神信念

鮮卑拓跋部從“幽都之北、廣漠之野”,戰(zhàn)勝“九阻八難”,登上了震驚東亞和中亞的歷史舞臺。在動蕩、艱苦與險惡的歷史環(huán)境中擔(dān)負(fù)了統(tǒng)一中國北方的崇高責(zé)任。民族的英雄氣魄、頑強的意志和拚搏精神就必然純真地表現(xiàn)出力的美、人格的美和堅定的永恒信念。曇曜五窟的五尊大佛,雄渾、偉岸、粗獷,那種不可一世的氣概,通過石破天驚的藝術(shù)表現(xiàn),真正作到了“證明自我”和“人格寫意”。從而,在中國石刻藝術(shù)史上掀起了新的篇章。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號