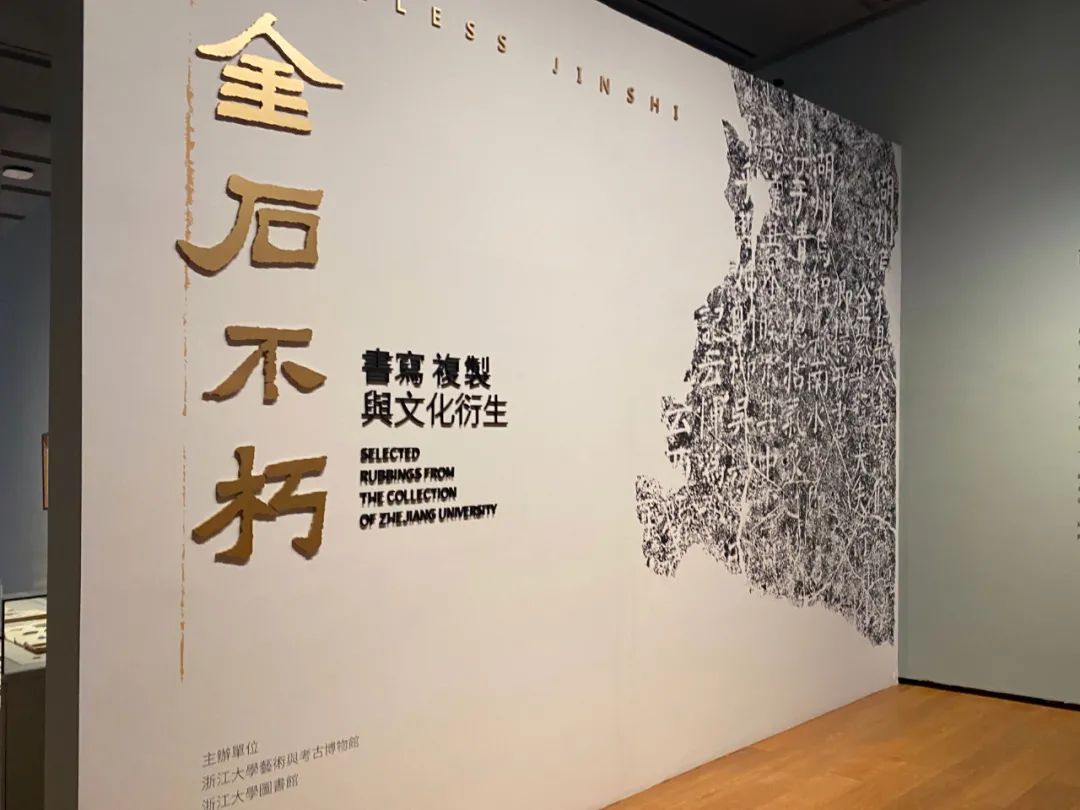

1月12日,由浙江大學(xué)藝術(shù)與考古博物館和浙江大學(xué)圖書館主辦的“金石不朽:書寫、復(fù)制與文化衍生”展覽在浙江大學(xué)藝術(shù)與考古博物館開幕。本次展覽精選百余件金石拓本、金石圖書與金石學(xué)者的信札手稿,配合以古代銅鏡、簡牘、磚瓦、碑刻、墓志的實(shí)物,講述拓本作為一種承載古代文明的獨(dú)特形式,何以深植于中國人的文化與心靈世界,金石因此成為真正的不朽之物。

開幕式現(xiàn)場

開幕式上,浙江大學(xué)藝術(shù)與考古學(xué)院院長、藝術(shù)與考古博物館館長白謙慎,浙江大學(xué)圖書館黨委書記兼副館長吳晨分別致辭,浙江大學(xué)藝術(shù)與考古學(xué)院藝術(shù)史系主任、策展人薛龍春介紹了展覽背景。浙江大學(xué)師生出席開幕式。

浙江大學(xué)藝術(shù)與考古學(xué)院院長、藝術(shù)與考古博物館館長白謙慎致辭

白謙慎表示,圖書館這些年積極收藏金石拓片,非常有利于浙大師生的教學(xué)科研。“金石不朽”是薛龍春教授帶領(lǐng)相關(guān)專業(yè)的學(xué)生,利用學(xué)校的圖書和收藏資源,策劃的一次帶有教學(xué)實(shí)踐性質(zhì)的展覽。將中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化納入教學(xué),具有比較強(qiáng)的教育意義。

浙江大學(xué)圖書館黨委書記兼副館長吳晨致辭

吳晨表示,金石拓片、拓本是重要的歷史、文學(xué)文獻(xiàn)資料,承載了豐富燦爛的書法藝術(shù),為中華文化遺產(chǎn)傳承做出了不可磨滅的貢獻(xiàn),中國特有的傳拓技法能將其原始風(fēng)貌盡可能地保留下來,非常值得師生去學(xué)習(xí)、觀摩、解讀。

浙江大學(xué)藝術(shù)與考古學(xué)院藝術(shù)史系主任、策展人薛龍春致辭

薛龍春介紹,自唐代開始的椎拓工藝,使得金石文字以“拓本”的形式進(jìn)行復(fù)制和傳播,不同于機(jī)械復(fù)制,每一次椎拓都與以往有細(xì)微的差別,每一張拓片都是獨(dú)一無二的,也因此具有了藝術(shù)意義。

浙江大學(xué)藝術(shù)與考古博物館常務(wù)副館長樓可程主持開幕式致辭

從學(xué)術(shù)的角度說,金石遺文為學(xué)者提供了難得的第一手文獻(xiàn);從藝術(shù)的角度說,它們不僅承載著古代的文字書寫,是書法藝術(shù)的重要資源。本次展覽共分“商周秦漢”“魏晉南北朝”“隋唐”“金石文獻(xiàn)”四個(gè)單元,第一單元“商周秦漢”集中展示了商周青銅器與漢代刻石的銘文拓片。椎拓是一種復(fù)制的手段,最早的實(shí)物見于唐代,據(jù)考證,早期的拓片制作以獲得可能多而清晰的文字為目標(biāo),圖像并非這些拓片的重點(diǎn)。而在晚期的椎拓活動(dòng)中,畫像以及青銅器的紋樣、器型也成為復(fù)制的對(duì)象之一。

第二單元“魏晉南北朝”以北魏墓志與造像題記的拓片為中心。一、二單元有些拓本有題跋文字,涉及釋文、考證與美學(xué)鑒賞,是一種文化衍生與增殖活動(dòng),拓本由此發(fā)展成為綜合了文字、名物、經(jīng)史、文學(xué)、書畫與工藝的特殊文化產(chǎn)品。

第三單元“隋唐”展示的主要是隋唐墓志與唐代的名家碑刻拓片。與漢魏碑刻書丹者多不署名不同,唐代自歐、虞、諸、薛以下,名家碑刻層出不窮。這些名家碑刻成為后世頂禮的楷書經(jīng)典。

第四單元“金石文獻(xiàn)”集中展示了宋代以來主要的金石學(xué)著作,它們不僅涉及狹義的銅器與刻石,還包含廣義的玉器、磚瓦、錢幣、璽印、封泥、甲骨、骨簽?zāi)酥梁啿懕镜雀鞣N文物。這些圖書不僅具有重要的學(xué)術(shù)價(jià)值,其中摹印的圖像也可以藝術(shù)品視之。此外這一單元還展出部分金石學(xué)名家的書札稿本,我們藉此可窺其收藏活動(dòng)與學(xué)術(shù)交往。

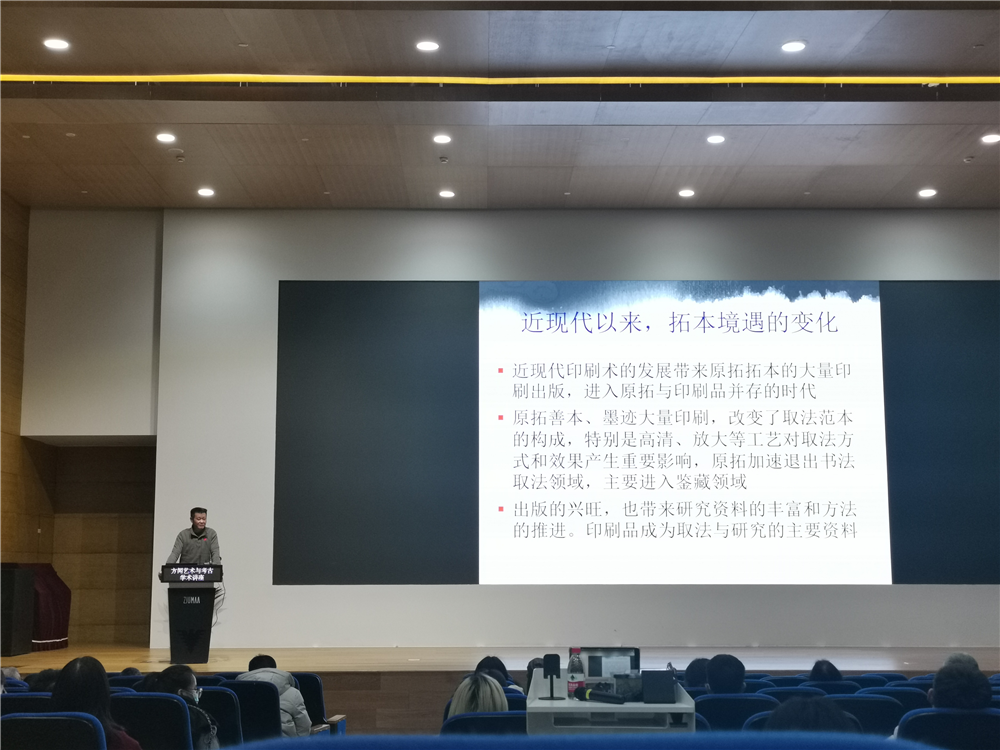

展覽開幕當(dāng)天,薛龍春為到場嘉賓提供了首場導(dǎo)覽;浙江大學(xué)圖書館古籍特藏部李俊文、韓秀麗在修復(fù)展示室向觀眾展示了拓片制作工藝;中國美術(shù)學(xué)院書畫文獻(xiàn)研究所所長方波為浙江大學(xué)師生帶來講座“鑒藏?研究?取法——藝術(shù)史研究視閾中的碑刻及其衍生物”。

策展人薛龍春導(dǎo)覽

浙江大學(xué)圖書館古籍特藏部李俊文向觀眾展示拓片制作工藝

浙江大學(xué)圖書館古籍特藏部韓秀麗向觀眾展示拓片制作工藝

方波副教授講座:鑒藏?研究?取法——藝術(shù)史研究視閾中的碑刻及其衍生物

“金石不朽:書寫、復(fù)制與文化衍生”展將持續(xù)至6月30日。

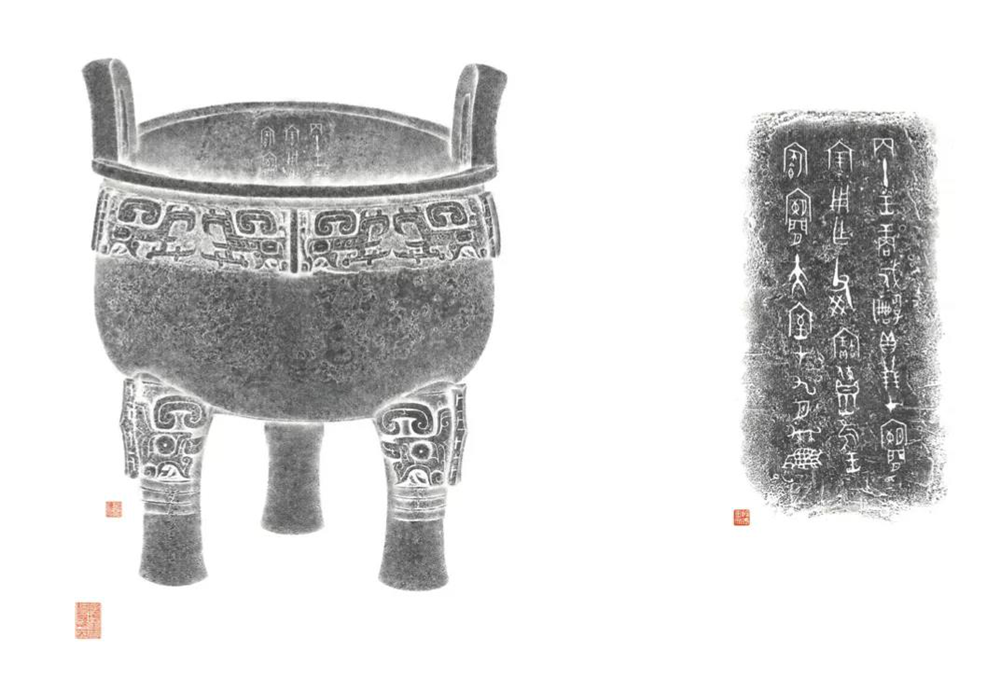

展覽部分展品

商戍嗣子鼎全形拓本 128cm×68cm 私人藏

商戍嗣子鼎1959年出土于安陽殷墟后崗一〇號(hào)祭祀坑。折沿,方唇,兩耳微外移,下腹微鼓,圜底,半空足,足的中腰略束,近馬蹄形。口下有扉稜六條,足的外側(cè)上端也各有一條扉稜。口沿下以扉稜為鼻界,飾六組以云雷紋為地紋的對(duì)夔獸面紋。足上端飾獨(dú)立獸面紋,下接凸弦紋四周。器腹內(nèi)壁有銘文3行30字,為陰文。腹部外面有三條鑄范線,底部有三角形鑄范線,一足底端有一長方形澆鑄口。鼎底部有煙炱痕跡,口沿部分的銅銹上有紡織品殘跡。口部一側(cè)開裂。時(shí)代屬殷墟銅器第四期。

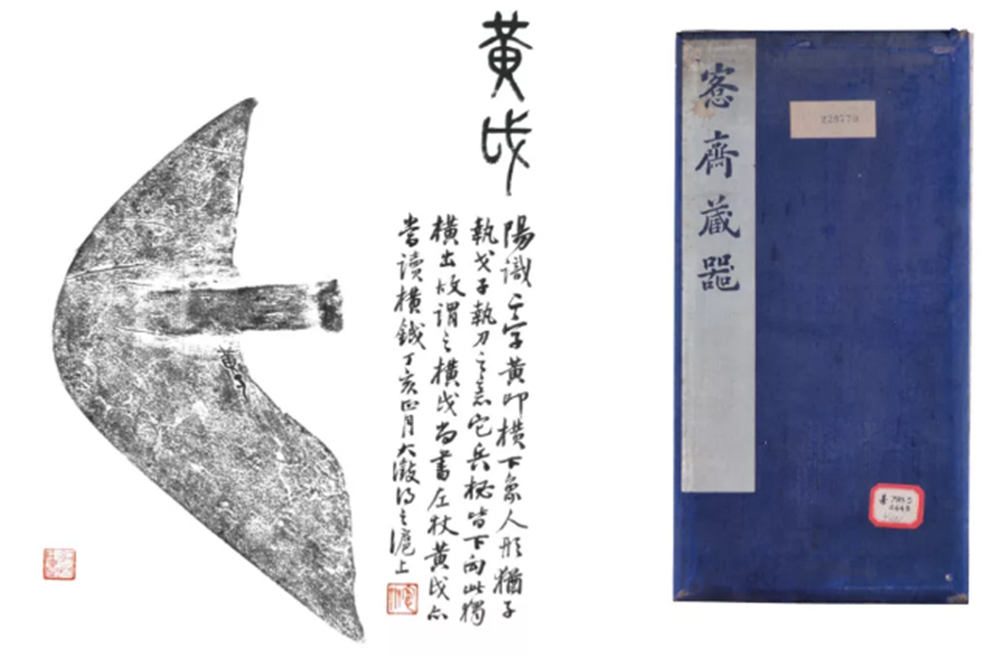

愙齋藏器拓本冊 33.5cm×17.5cm 清光緒拓本 浙江大學(xué)圖書館藏

愙齋藏器拓本冊頁內(nèi)有三十余枚拓片,除了一件是陶制的南朝官員墓地券拓片外,其余皆為商周時(shí)期青銅器的銘文拓片。從印章可知,這些拓片最初由晚清官員吳大澂(1835—1902,號(hào)愙齋)收藏,后轉(zhuǎn)由吳士鑒(1868—1934)收藏。

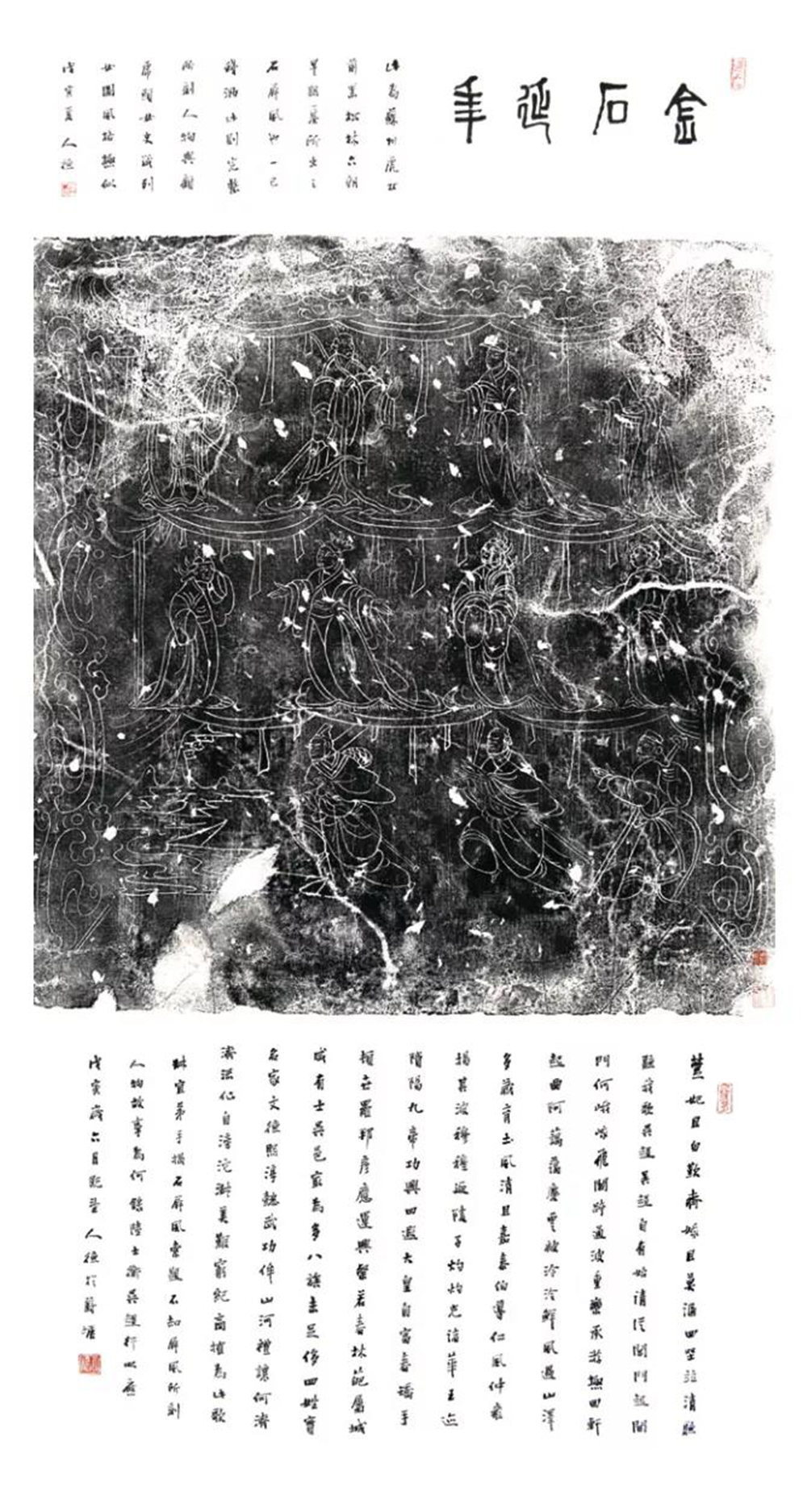

蘇州虎丘黑松林三國墓地石屏風(fēng)拓本 72.5cm×69cm 姑蘇王氏寄閑齋藏

蘇州虎丘黑松林三國墓地4號(hào)墓石屏風(fēng),質(zhì)地為青石。屏風(fēng)畫面布局分上中下三層,分別線刻有不同形態(tài)的人物,形象生動(dòng),線條流暢自然。天頭上華人德先生用漢篆體題“金石延年”四字,旁記此石屏風(fēng)的來源,并認(rèn)為其上的繪畫與顧愷之的《女史箴圖》《列女仁智圖》的“風(fēng)格極似”。地腳處用帶有濃郁隸書意趣的行楷書,抄錄了東晉吳地詩人陸機(jī)的名作《吳趨行》。此詩很好地描述了吳地的歷史風(fēng)俗,以及孫吳在此立下的基業(yè)。題跋的內(nèi)容、 書體,與拓片所呈現(xiàn)出的風(fēng)格內(nèi)涵相得益彰。

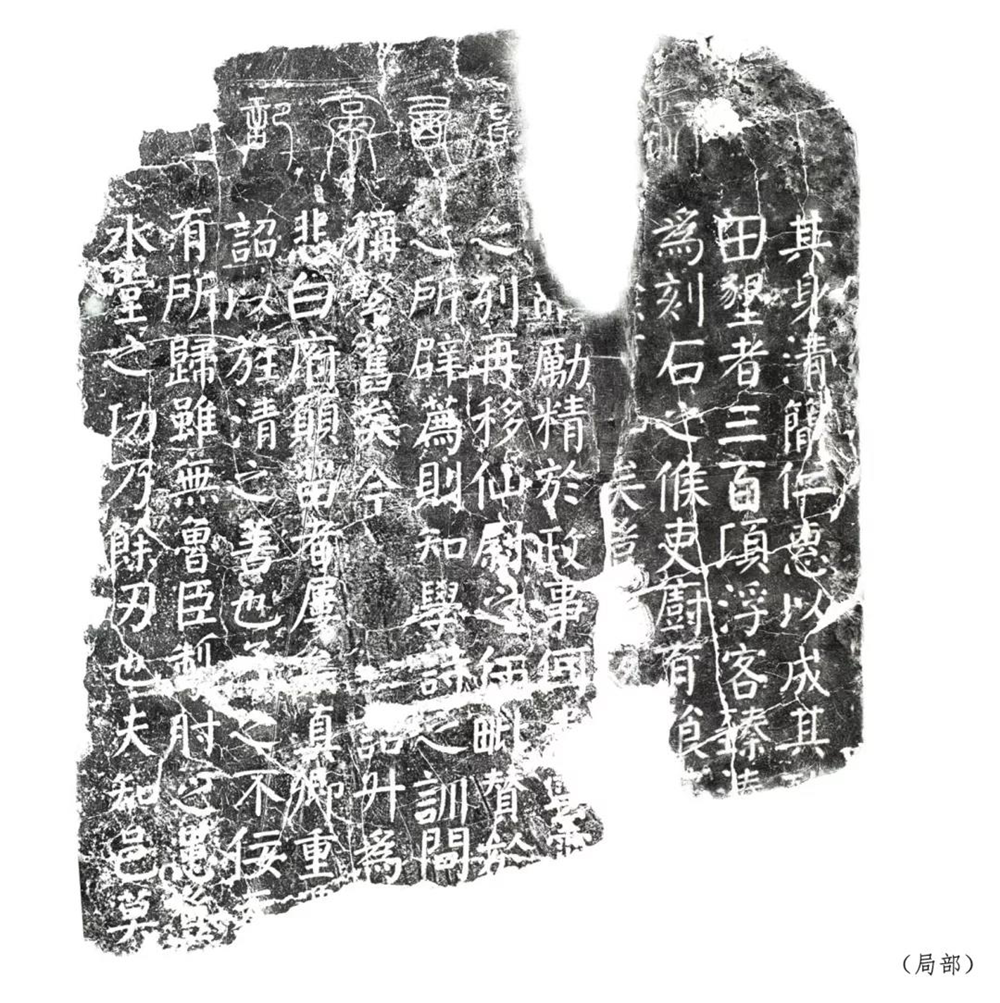

唐顏真卿書修柳惲西亭記殘碑拓本

碑陽:140cm×120cm 碑陰:140cm×120cm

碑側(cè)各:140cm×45cm

浙江大學(xué)藝術(shù)與考古博物館藏

修柳惲西亭記碑立于唐大歷十二年(777)四月,顏真卿(709—784)撰書。出土?xí)r自左而右斜向斷折,僅存上部,四面環(huán)刻,篆書碑額“修梁吳興太守柳文暢西亭記”分列碑陽與碑陰頂部。西亭位于湖州府治之西、烏程縣治之南的苕溪之上,南朝梁天監(jiān)十六年(517) 柳惲(465—517,字文暢)再典吳興時(shí)興造,本年烏程縣令李清請(qǐng)修西亭,湖州刺史顏真卿是李的上司,因上表褒揚(yáng)其美善,得旨后建立此碑。時(shí)李清將去任,因此此碑也是一塊去思碑。此碑很可能在建立不久之后即倒覆苕溪之中,因受沖刷的程度不一,碑的各個(gè)局部呈現(xiàn)出完全不同的“風(fēng)格”。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)