中外名人手跡與影像藝術專場

1月16日 A廳 9:30

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

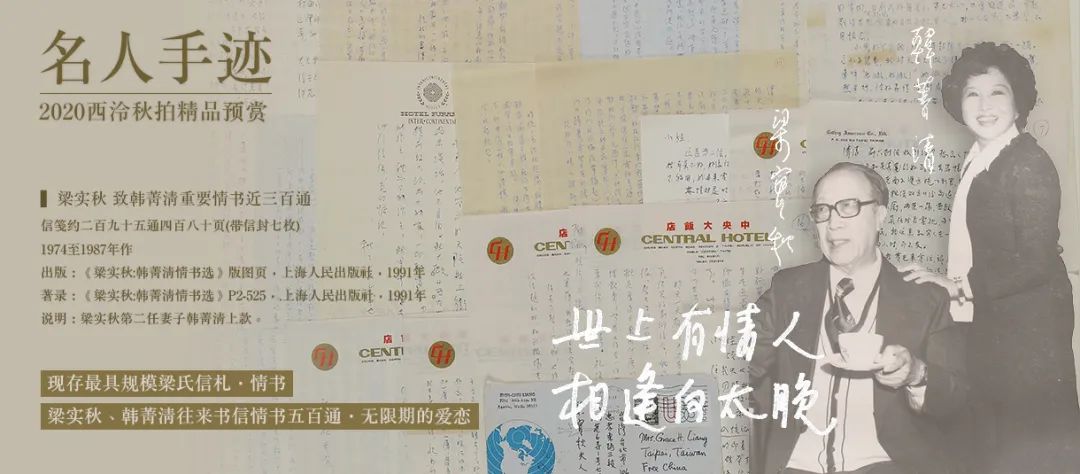

Lot 2481 梁實秋(1903~1987) 致韓菁清重要情書近三百通

信箋 約二百九十五通四百八十頁(帶信封七枚)

1974至1987年作

出版:《梁實秋·韓菁清情書選》版圖頁,上海人民出版社,1991年。

著錄:《梁實秋·韓菁清情書選》P2-525,上海人民出版社,1991年。

說明:梁實秋第二任妻子韓菁清上款。

此為梁實秋作情書約295通480頁,是現存數量最大的梁氏情書,亦是市場所見數量最大、最為重要的梁氏信札。

其中包含1974年12月2日梁實秋結識韓菁清之后所寫的第一封情書,至1987年6月13日所作最后一封(梁實秋同年去世),是二人13年愛情的完整見證。

梁實秋、韓菁清的往來情書,與魯迅、許廣平《兩地書》,徐志摩、陸小曼《愛眉小札》可謂一脈相承,是民國以來才子、名媛愛情的重要見證,是思想解放、自由戀愛的結晶。

事實上,梁實秋因抗戰緣故燒掉了與第一任妻子程季淑的往來情書,這批梁、韓間的情書可能是已知存世的全部情書。

所有信札均出版、著錄于上海人民出版社1991年出版的《梁實秋·韓菁清情書選》。二人情書的發表,向世人宣告了愛情的純摯和高尚,在一定程度上也是對世俗偏見的正面回應。

梁實秋與韓菁清相守十三年,二人常往返港臺、美國多地,耄耋之年的梁實秋不愿忍受相思的凌遲之苦,于是寫下了這長長的情書,分別時每日一信甚至三信。這批情書不僅是梁實秋對妻子的愛戀和溫情,也向大眾展現了一個雖逾古稀卻依舊能夠熾烈燃燒愛情的人間煙火的梁實秋,是研究梁實秋晚年生活和思想的珍貴資料。

1974年11月27日二人初識于臺北華美大廈,梁實秋一眼萬年,從此情根深種。在12月9日的情書中梁實秋闡釋了他對這種一見鐘情式愛情的理解,“凡是真正的純潔的愛,絕大多數是一見傾心的,請注意這個‘見’字。誰說‘愛情是盲目的’?一點也不盲。愛是由眼睛看,然后竄入心窩,然后愛苗滋長,然后茁壯,以至于不可收拾……莎士比亞有一歌劇,大意是說‘愛從哪里生長?從眼睛里……’我起先不以為然,如今懂了。”從30年代開始梁實秋開始翻譯莎士比亞作品,持續40余載,至1970年完成《莎士比亞全集》的翻譯。正如莎翁“愛瘋”式的愛情觀,秋翁的愛情也來得轟轟烈烈,那些熾熱復雜的情話全部都轉化成了以后13年的情書,紙短卻情長。1974年12月2日早的這通是梁實秋結識韓菁清之后所寫的第一封情書,這封信是為了回應前日韓菁清所寫的那封婉拒的信札,卻不料引來了日后這長達近500頁的鴻篇情書。韓寫給梁實秋的信,是為勸慰他對這段感情作冷靜思考,而梁實秋卻在這通信中堅定地認為這段感情“是奇跡,天實為之!”

梁實秋在信中昵稱韓為“清清”、“我的清清”、“菁清,我的愛”、“小娃”、“我的小娃”等,而以“秋秋”、“你的人”、“你的秋秋”等在信尾署名。這些十分兒女情長的書信卻內容豐富,那些看似平淡無奇的瑣碎事情在梁實秋眼里卻是那么特別。糯米藕好甜,喝咖啡因興奮過度頭暈,飯食比以前要特別美味,兩個人喝酒一定要用一個杯子。所謂愛屋及烏,第二次的愛情給梁實秋帶來了青春的活力,“像是一枝奄奄無生氣的樹干,插在一顆健壯的樹身上,頓時生氣蓬勃的滋生樹葉”。離別時心如刀割,往日喜愛的蘭花、茶飲是逢場作戲,愛人贈送的牙刷成了恩物隨身攜帶,“清清,你偶爾也回我一封信,我視若珍寶,不知反反復復看了多少遍!”直道相思了無益,漫漫歲月在刻骨相思中都化作了細水長流。

“情人不相見,紙短代喉舌”,這些發黃的情書隨歷史封塵,只有情書上的兩個人還刻骨銘心的記著綿綿情長。

被賦予新生的梁實秋以其文人的浪漫寫下了這些刻骨相思的情書,展現了梁實秋在德高望重之外的另一面,也成為了解和研究梁實秋晚年生活和思想的珍貴史料。

附梁實秋便箋文稿等四頁。

約A4

RMB: 1,500,000-2,500,000

出版物封面

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

綾本 手卷

1912年作

出版:1.《王忠愨公遺墨》,小林寫真所,昭和3年(1928)。

2.《王國維先生遺墨二種》,中華書局,2017年。

著錄:1.《海寧王靜安先生遺書 十》P31-32,北京:商務印書館,1940年。

2.《王國維先生全集》初編(三)P1173-1175,臺灣:大通書局,1976年。

3.《王國維美論文選》P183-184,湖南人民出版社,1987年。

4.《王國維文集 第一卷》P132-133,中國文史出版社,1997年。

5.《王國維文集》P490-491,北京燕山出版社,1997年。

6.《觀堂集林》(外二種)P579,河北教育出版社,2003年。

7.《王國維手定觀堂集林》P507-508,浙江教育出版社,2014年。

8.《王國維自述》P165-166,安徽文藝出版社,2014年。

說明:川口國次郎上款及舊藏。川口國次郎“善繪事,尤愛墨竹”,嘗集元明諸家畫竹,室名為“此君軒”,寓“一日不可無此君”之意。

此為王國維手書《此君軒記》卷,系王國維辛亥革命后托物言志、抒發士大夫階層及遺老節操之作。落款署“齊州王國維”,“齊州”即指中土也,以示寄身異域仍不忘故國。

此卷1912年作于日本,為王氏名篇“壬子三記”之一。民國以來,出版、著錄不斷。

王國維去世后,昭和三年(1928),其日本友人神田信暢應書商博文堂主人原田悟郎之請,搜集王氏與日本友人詩文、信札,集為《王忠愨公遺墨》,收入此卷,一并交由小林寫真所以珂羅版印制。2017年中華書局特裝《王國維先生遺墨二種》收入《王忠愨公遺墨》《古史新證》影印版。

王氏應命撰《此君軒記》,講述竹在中國傳統文化中的特殊意義,贊美畫竹者及好竹者之品質,強調藝術家應創造出一種“物我無間”、“道藝合一”的境界,藉此以表明自己寧折不彎的“高致”和“直節”,即超然俗世的“清氣”和“骨氣”。此種品德是傳統士大夫最普遍的人格理想以及最核心的道德信念。

本卷與王氏另一名篇《墨妙亭記》俱書于綾上,尺幅相若,署年及落款相同,為同期之作。

本卷內容與日后定稿本在字句上略有出入,或是此后有稍作修正。具體如下:“可折而不可屈”改“屈”為“曲”;“至于風晨雨夕”改“風”為“煙”;“其胸豁然而高”改“豁”為“廓”;“窈然而深”改“窈”為“淵”;“于君子為近”改“于”為“與”;“,必達夫如是者”刪去“必”;“如屈原之于香草”改“屈原”為“屈子”;“直節高致”改為“高致直節”;“筑室以奉之”改“筑”為“為”。

辛亥革命后,王國維舉家隨羅振玉再赴日本,逗留四年間,潛心問學,涉獵范圍既廣,復與當地學者交流,于1912年相繼為日本學者川口國次郎作《此君軒記》、為收藏家久野元吉作《墨妙亭記》、為畫家隅田吉衛作《二田畫庼記》。1914年2月連載于《盛京時報》。此三記皆托物言志,表明王國維“亡國(清)之民”的“直節”或“志節”,人稱“壬子三記”。

119×35.5cm

RMB: 900,000-1,500,000

最早圖版出版書影:《王忠愨公遺墨》

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

明信片 一幀

1915年7月19、20日作

說明:章士釗上款。

此為蘇曼蘇罕見明信片,圍繞其行程、文學創作及健康狀況而作,時在1915年7月19、20日,在日本神奈川。

明信片郵戳日期為“4,7,21”,即大正4年(1915)7月21日,背圖為“相州逗子田越橋”。逗子市位于日本神奈川縣,當時蘇曼殊住在養母河合仙處,地址位于逗子櫻山村八番,蘇曼殊常陪同河合仙赴箱根探望姨媽。

收信地址東京小石川林町七十番地系章士釗主持的《甲寅》雜志社編輯部地址。二次革命失敗后,章士釗亡命日本,于1914年5月在東京與谷鐘秀等創辦《甲寅》雜志,為再起革命做準備。

信中所及“今晨忽得四頁有半,暇時望君數行教我”,極有可能是指正在創作的《焚劍記》。1915年7月、8月,蘇曼殊相繼在東京《甲寅》雜志第一卷第七號、八號發表《絳紗記》、《焚劍記》兩篇小說。陳獨秀、章士釗同為《絳紗記》撰序。章序作于1915年7月10日。

蘇曼殊身患痢疾及腸胃病,居日期間多半時候深受病痛折磨,此信中也說及身體狀態之差,時而“忽覺奇冷”,旋一日又稍好。1915年的2月至4月間,蘇曼殊一路從兵庫縣游玩,至紀州,再至湯本、小涌谷、箱根一帶。其錢財皆在這次旅途中揮霍殆盡,因有信言“箱根路費又去其半”“車資不足”。又因其不忌飲食,以至到4月底,剛剛得以小康的病又復發。據蘇曼殊寫給柳亞子的信,得知此時蘇曼殊開始吸食鴉片減輕病痛。是年夏,其病情加重,在日本華商的幫助下,蘇曼殊于7月16日入住明石町圣路加國際醫院。而此信前一天,蘇曼殊致徐忍茹書,謂“余入圣路加已三日”。

此信作后不久,章士釗即返回北京,任北大教授兼圖書館主任,轉入學術界。是年冬袁世凱公開稱帝,護國軍起,章士釗出任軍務院秘書長。

14×9cm

RMB: 400,000-600,000

上款簡介:章士釗(1881~1973),字行嚴,一作行巖,別號孤桐,別署章丘生、黃中黃等,湖南善化(今長沙)人。工書法。新中國成立后,任政務院法制委員會委員、全國人大常委、政協全國常委、中央文史研究館館長等職。

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

明信片二十二幀、照片一幀

1908至1931年作

說明:章士釗、吳弱男夫婦上款及舊藏。

此為1908至1931年間吳敬恒、黃郛、英斂之、張繼、黎錦熙、曹埃布爾、吳鼎昌、陳介、范蛻、李珕丞(寅恭)、林呈祿、蔡紹南、麥美德等明信片一批。撰信者多系早期同盟會會員、國民政府高層、學者或教育界人士,與章士釗結識于其留日訪歐期間。內容涉及歐洲工人運動萌芽,辛亥革命蓄勢待發,以及新年祝好,日常問安,企盼康健,相約同游,推介友人,告知行蹤等等。其中談到徐佛蘇、潘任(毅遠)、俞大純(慎修)、李儻(倜君)、楊篤生等。

其中張繼二信中先稱贊章士釗法文水平大進,自嘆弗如,而吳弱男英文亦有長足進步。又告知“丹波丸”的日語應系ダンバマル。且當時共產主義在英法已然萌芽,張繼見吳弱男在報章發表“工人無政府問答”,遂詢問她是否已成為共產黨員,當時他對共產主義和工人運動認知較淺,仍以“無政府黨”稱呼之。此后張繼力促“留法勤工儉學運動”,將周恩來、鄧小平等送出國門以“輸世界文明于國內”,促進華工教育,是其對工人運動認知提升的表現。另一信作于武昌起義爆發一周年前的1910年10月10日,當時張繼等人在歐洲報章上都可讀到國內革命風起云涌的態勢。亦提及張繼1903年在國內創辦的《新世紀周刊》因經費等緣故而停刊,力圖明年再起,此刊鼓吹革命,而屢遭清政府查禁。

其中吳敬恒一信作于章士釗與吳弱男完婚未久之際,其時吳章二人均負笈英倫,吳敬恒對章士釗的邏輯、文學功底欽佩非常,表達未來拜訪章氏夫婦之意愿。

又有章士釗、次子章用、三子章因致吳弱男,及吳氏致章用之家書四通。除尋常通報平安、匯報學業情況外,章用向母親分享自己初到德國哥廷根生活狀態,感慨此地自然風景壯美,歌德等名人亦曾來游。此外吳弱男轉告章用其長兄章可將移居之近況。

另附吳弱男1920年“巾幗女杰”倫敦舊照一幀,以及1954年日本擁護憲法國民聯合會秘書長、中國文化交流協會事務局局長大野幸一于瑞典斯德哥爾摩致其妻大野友子家書一通。

14×8.5cm×22(明信片) 13.5×8.5cm(照片)

RMB: 40,000-60,000

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

7至9寸(絕大多數)

RMB: 180,000-280,000

出版物封面

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

文稿 約三百四十三頁

1946至1957年作

著錄:《緣緣堂隨筆》,豐子愷著,人民文學出版社,1957年。

說明:此為豐子愷代表作《緣緣堂隨筆》稿本約343頁,系市場所見數量最大、最重要的豐子愷著作稿本。諸文章見載于民國以來眾多報刊雜志及出版物。

《緣緣堂隨筆》為豐子愷第一部散文集,亦是其最著名的散文集。此稿為該書人民文學社1957年版的出版底稿,系定稿,含文章57篇半及后記,幾為全稿(缺第1篇及第2篇部分)。

稿本由豐子愷民國時期及新中國成立后所作兩部分組成,含具批校印刷稿約42頁。其中第42至46篇、第50至55篇、第57、58篇,作于1946至1948年間;目次、選后記、各篇標題和年份及第2篇部分等,作于1957年。

緣緣堂系豐子愷室名。據豐子愷在《告緣緣堂在天之靈》中回憶,1926年弘一法師云游抵滬時下榻豐氏寓邸,豐子愷請弘一為其寓所命名時,以抓鬮來定,因豐子愷兩次在釋迦牟尼像前抓的都是“緣”字,弘一于是隨緣書“緣緣堂”定作室名。此后豐子愷幾度遷居,“緣緣堂”皆形影相隨。

據作者1957年所作《選后記》,1957年初,人民文學出版社有意為豐子愷出版散文集,選出解放前所作散文集解付刊。豐子愷于是對1925年至1948年間的隨筆散文進行篩選,加上抗戰后以及解放后的一些作品,共59篇,編寫成新的散文選集,仍以“緣緣堂隨筆”命名。此批稿本含解放前,以及1957年時所作,豐子愷在此前文章的基礎上進行了部分刪改,篇末均注有創作年代。經對比,此稿多篇作品所注的創作年代與初載雜志等原始資料不一,應是作者回憶時有誤又未能一一查證之故。而一些重要作品創作時間的誤差,亦有可能會造成對豐子愷思想和創作的不當推論。

此批文稿收錄了豐子愷創作鼎盛期的散文作品,所涉內容廣泛,其作品贊美兒童、探究人生和自然哲理、品味世態人情、追求藝術審美等,取材現實,或挖掘人間的真善美,或是透析現實背后的哲理,作品中可見的皆是人間真情。

約A3×85 約A4×258

RMB: 150,000-250,000

出版物封面

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

參閱:《韓瀚集》第一卷散文P156,韓瀚著,天馬圖書有限公司,2004年。

說明:韓瀚上款。

此為沈從文1976年1月1日書毛澤東詩詞一冊,使用蠟箋,較為少見。

韓瀚為黃永玉好友,“文革”時在黃氏家中得見沈從文,又得黃氏之助,得沈從文書法。此冊當系其中之一。沈從文寫字不甚講究筆墨,多用普通宣紙,乃至毛邊紙,較少使用蠟箋紙等好紙。

《韓瀚集》中載沈從文曾為其作書卷,“字是寫在白色蠟箋紙上的,寫的是毛澤東詩詞三十七首”,用的乾隆年間的紙,與此相似。

“文革”開始后,沈從文與夫人張兆和相繼下放到文化部湖北咸寧“五七”干校,后于1971年轉遷至鄂西丹江采石場,次年因高血壓被批準回京就醫,此后一直寓居北京。

見錄毛作詩詞三十余首,均為毛主席在1925至1963年間所作。具體包括《沁園春·長沙》《菩薩蠻·黃鶴樓》《西江月·井岡山》《清平樂·蔣桂戰爭》《采桑子·重陽》《如夢令·元旦》《減字木蘭花·廣昌路上》《蝶戀花·從汀州向長沙》《漁家傲·反第一次大“圍剿”》《漁家傲·反第二次大“圍剿”》《菩薩蠻·大柏地》《清平樂·會昌》《憶秦娥·婁山關》《十六字令三首》《七律·長征》《念奴嬌·昆侖》《清平樂·六盤山》《沁園春·雪》《七律·人民解放軍占領南京》《浪淘沙·北戴河》《水調歌頭·游泳》《蝶戀花·答李淑一》《七律二首·送瘟神》《七律·和柳亞子先生》《浣溪沙·和柳亞子先生》《七律·到韶山》《七律·登廬山》《七絕·為女民兵題照》《七律·答友人》《七絕·為李進同志題所攝廬山仙人洞照》《七律·和郭沫若同志》《卜操作數·詠梅》《七律·冬云》《滿江紅·和郭沫若同志》。另“附一柳原詞”《浣溪沙》、“附陸游原詞”《卜算子·詠梅》。

37.5×27.5cm(冊頁尺寸)

RMB: 200,000-300,000

上款簡介:韓瀚(1935~ ),筆名朱壁,山東蒼山人。1960年畢業于中國人民大學新聞系。1979年加入中國作家協會。曾任安徽省文聯專業作家、編審,安徽省第四、五、六、七屆政協委員。著有詩集《寸草集》《陽春的白雪》《寫在祖國的江河和土地上》,長篇小說《同窗》《山鬼》《多情病患者》,散文集《霜葉在窗》。

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

金西厓(1890 ~ 1979),名紹坊,字季言,號西厓, 以號行,浙江吳興人,竹刻家。金城、金紹堂、金章之弟,王世襄四舅。久寓上海。早年學土木工程,畢業于圣芳濟學院,任建筑師。后從金東溪刻竹。受吳昌碩、吳待秋贊賞。上海、北京、天津各大箋扇莊為其代收刻件。新中國成立后為上海文史館館員。著有《可讀廬竹刻拓本》《竹素流風》《竹刻小言》。

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

34.5×21cm 約六寸(照片尺寸)

RMB: 100,000-200,000

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

紙本 冊頁(三十八頁)

說明:上海圣約翰大學1926年文學士劉俊生上款。

此為上世紀二十年代上海圣約翰大學畢業生信札冊,共計38頁,含鄒韜奮一頁、岑德彰一頁、劉鳳生一頁、徐可熛三頁、陳樾七頁、龔鉞二十四頁,另《蕭山朱太公七十壽頌》一頁。寫作時間亦集中在二十年代。

諸信圍繞圣約翰大學畢業生情誼、各人發展情況而作,多次談到國內戰事,并提及劉海粟法國畫展,謂“聞海粟大師在此大為中國留法畫家所攻擊,其作品亦不為此間社會所歡迎,而國內報紙方為之大作宣傳,殊可異也”。諸信所及心蒨、擷藻、仲良、小酉、子樹、九思、子誠、吳譜初(1924年文學士)、誠如當均系該校畢業生。

鄒韜奮書札在市場中極為少見。此信作于作于1927年,即其主編《生活周刊》之次年,因劉俊生等擬訂閱該雜志而作。

32.5×21cm(冊頁尺寸)

RMB: 120,000-200,000

上款簡介:劉俊生[現代],別稱子爭、友芄,1926年上海圣約翰大學文學士,曾任啟新公司文書。

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

線裝書 一冊

1929年5月2日作

說明:徐振飛上款。徐為梁啟超的忠實追隨者,梁啟超任財政總長,徐為財政部秘書,兩次協助梁啟超向日本商借貸款。梁啟超因與段祺瑞意見相左而離職,徐亦隨之去職。

此為胡適題、梁啟超寫印本《南海先生詩集》一冊,作于1929年5月2日。梁啟超逝世后十余日,胡適乃購得梁啟超寫印本《南海先生詩集》十部,分贈好友,以緬懷梁啟超,此為其一,可知存世量非常有限。

康有為、梁啟超、胡適先后為清末民國弄潮兒,均得風氣之先,而此冊又是這種承繼關系的反映。

1918年11月,胡適經徐振飛介紹得與梁啟超訂交,亦使得此冊意義非凡。

據《胡適日記》記載,1929年1月19日,胡適赴北平出席協和醫院董事會并探望梁啟超病情,晚九點多抵達任鴻雋寓所時,梁已去世八小時。后胡適、徐志摩、蔣百里等人廣泛整理、搜集梁啟超遺著,并撰論文,于《新月》作紀念專號。

梁啟超手抄影印本《南海先生詩集》,康有為撰自序,內收《延香老屋詩集》《萬木草堂詩集》《汗漫舫詩集》《明夷閣詩集》四種。1911年在日本東京刊印。

36.5×25cm(冊)

RMB: 90,000-150,000

上款簡介:徐振飛(1890~1938),又名新六,浙江余杭人,銀行家。徐珂之子,胡適、徐志摩摯友。曾任財政部秘書,中國銀行北京分行協理、浙江興業銀行總經理,兼任交通銀行、中國企業銀行、中國建設銀行董事。上海南洋公學,英國伯明翰大學額、法國巴黎國立政治學院畢業。1938年遭日機轟炸罹難。

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

24.5×20.5cm(冊)

RMB: 120,000-200,000

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

信箋 一張三頁(其中一頁為地址頁)

1762年7月16日作

著錄:《伏爾泰作品精選》,第8卷共55卷,查爾斯·帕里所托·德·蒙特諾瓦編,1792-1802年。(“Oeuvres Choisies de Voltaire”,1792~1802, 55 volumes in-8.)

說明:作家查爾斯·蒙特諾瓦(CharlesMontenoy)上款。

此為伏爾泰1762年,啟蒙運動高潮期間,有關聲明支持百科全書派學者等哲學家并號召法國文學界團結的親筆信。箋末有伏爾泰親屬本款“V”,地址頁上寄信處為帕里所托居所前的圖書館,是信作于上款人不遠處,選擇書面而非見面交流可見作者極為鄭重其事。

伏爾泰書札大量為文秘代筆,親筆信較為少見。此信為其手書,且鄭重強調自己選擇站在啟蒙運動及以狄德羅為代表的百科全書派哲學家陣營這一邊,意義非凡。

他寫道:我常常非常難過,您耗費大量時間處心積慮地對我親愛的哲學家們發起持久戰式的攻擊,這給他們造成了不可撫平的傷痛。我承認我也選擇和您一道站在言論自由的立場,但是這刻薄語言常常伴隨著傷害,伴隨著文學上的敵人,伴隨著專制。文學界的人應該團結在一起,以同樣的立場思考,為什么分裂兄弟且讓他們自相殘殺呢?退休后的我只希望笑對世界,但此事讓我無比悲傷。這是伏爾泰耿直個性的體現,他作為啟蒙運動標桿人物號召資產階級思想者團結,支持言論自由反對專制壓迫的立場在此得到重申和鞏固,且通篇內容在帕里所托編著的《伏爾泰作品精選》上有完整著錄,故本信之于歐洲啟蒙運動研究實尤具歷史重要性及史料價值。

此外,伏爾泰在信的開頭還表達了他對帕里所托前作《相似競爭》中簡潔干練文風的偏愛,透露了“法蘭西最優秀詩人”的文學審美情趣,他贊賞道:“您知道我非常喜歡您的風格,潤色純粹質樸,并不一味追求標新立異和晦澀的表達,這是本世紀偉大的文學成就。”然而他批判作者丑化啟蒙運動哲學家的立題,“我可能希望您沒有采用類似“艾克利·德·梅內赫姆斯”(aceluy des menechmes)這樣的選題,我認為它并不幽默。其實您在作品上再多多冷靜斟酌,我相信您會選擇刪去那些讓您樹敵無數的段落。”當時帕里所托在自己多部小說和作品(1755年小說《圓環》、1757年小說《大哲學家的小信》、1760年諷刺喜劇《哲學家們》)中惡意與狄德羅等百科全書派學者和啟蒙運動哲學家發生對立,或許是因為他身為舊貴族階級,不愿意資產階級思想家全盤推翻舊封建秩序。盡管作者和他的老師伏爾泰存在思想分歧,二人在文學上仍惺惺相惜,保持友好師徒關系。

30×20cm

RMB: 60,000-80,000

上款簡介:查爾斯·帕里所托·德·蒙特諾瓦(Charles Palissot de Montenoy,1730~1814),出生于法國南錫,18世紀貴族劇作家,伏爾泰和詩人里瓦羅爾(Antoine de Rivarol)的崇拜者和門徒。但他常持反啟蒙運動的立場,對狄德羅和百科全書派學者尤其苛刻。編有喜劇《哲學家們》在當時掀起軒然大波。

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

信箋 一張一頁

1944年2月24日作

說明:海明威岳母艾德娜·蓋爾霍恩(Edna Gellhorn)上款。海明威常對岳母以母親(mother)相稱,本信亦如此稱呼對方為“最親愛的母親”,足見二人關系之緊密。

此為海明威1944年,二戰期間,有關第三任妻子馬塔(Martha Gellhorn)在歐洲進行戰地報道的珍貴家書。

信中,海明威就無法與身處前線的馬塔取得聯系一事向岳母傾訴,謂“我們深愛著的馬蒂(馬塔的昵稱“Marty”,正在歐洲進行戰地報道任務)還是杳無音信,我在16和18天前分別兩次給她拍電報,告訴她現階段我無法脫身赴歐,想她按預定計劃盡快踏上返程,但毫無回音”。海明威還嘗試以其他方式找到消失的妻子,他的情緒隨著語句層層遞進,焦慮的形象躍然紙上,“我試著讓大使館的達夫·庫珀和科利爾斯替我聯絡馬塔,但也無果。我現在甚至擔心她是否收到我的電報。自從1月21日起我們便失聯了……”。展現的是海明威對馬塔間真摯的情感和由衷的擔憂。

當時,海明威正旅居古巴,箋頭有他和馬塔在哈瓦那郊區圣弗朗西斯科·德葆拉鎮合租的瞭望山莊地址(Finca Vigia Francisco de Paula Cuba)。1939至1960年間海明威一直居住于此,并在此創作了《喪鐘為誰而鳴》和《老人與海》等曠世杰作。

與海明威的猜想相悖的是,馬塔的失聯并非由于電報通訊原因,而是她本人故意為之。海明威夫婦的感情此時早已生出裂紋,只是作者不愿面對現實而已。1939年,馬塔與海明威在瞭望山莊度過將近一年的甜蜜婚后生活,不甘平淡的她應《考利葉周刊》邀請攜丈夫赴中國采訪抗日戰場,期間與蔣介石、何應欽、周恩來等國共兩黨高層均有晤面。此后二人又奔赴歐洲戰場,不久馬塔拋下海明威,留下自己將在1943年底返回古巴的承諾后便獨自深入歐戰前線。直到1944年底她仍不愿回到丈夫身邊,1945年夫婦終于再度見面,卻是決意離婚之時。

信箋右側海明威還加敘道:“對馬蒂新書(應指的是《麗安娜Liana》)的評介在全國范圍內都頗積極。有些人甚至說相比我她是一個更好的作家,這話應該能成功取悅到她吧!”殊不知馬塔在歐戰前線搏命報道,且竭力離開海明威的原因就是不再想生活在丈夫的陰影之下。但二人竟連離世方式都無比相似:以自殺的方式了自己掙扎的生命。

27.5×21.5cm

RMB: 50,000-70,000

▲2020西泠秋拍 中外名人手跡與影像藝術專場

明信片 約一百一十五幀

說明:沙龍女主人諾夫蘭德女士(Madame Nouffland)上款。諾夫蘭德夫人是當時巴黎著名文學沙龍女主人,她在沙龍聚會上時常款待當紅劇作家,并介紹新血液加入文學圈,她與柯萊特等女作家熟識,又大力提攜谷克多等后輩。

此為法朗士、羅曼·羅蘭、瓦雷里、柯萊特、弗朗索瓦·莫里亞克、讓·谷克多、亨利·巴比塞、莫里斯·巴雷斯等簽名照片、明信片及畫像,多達約115幀。

作者系十九世紀末二十世紀初詩人、小說家、編劇、評論家等。

部分背面有題詞。羅曼羅蘭一幀除簽名外,還錄有歌德在《浮士德》中的詩句,作于1932年1月。

除法朗士、羅曼· 羅蘭外,還包括“二十世紀法國最偉大的詩人”瓦雷里(PaulValery)、法國國寶級女作家柯萊特(Sidonie-GabrielleColette)、1952 年諾貝爾文學獎獲得者弗朗索瓦· 莫里亞克(Fran?ois Mauriac)、“現代主義和先鋒藝術多面手”讓· 谷克多(Jean Cocteau)、“現代文體開創者”保羅· 毛杭(Paul Morand)、反戰象征派詩人亨利· 巴比塞(Henri Barbusse)、莫奈和羅丹的好友奧克塔夫· 米爾博(Octave Mirbeau)、戴高樂榮譽團一等勛章獲得者安德烈·莫洛亞(Andre Maurois)、浪漫主義詩人莫里斯·巴雷斯(Maurice Barrès)、軍旅作家皮埃爾·洛蒂(Pierre Loti)、舊教派詩人弗朗西斯·雅姆(Francis Jammes)、“象征派詩王”保爾· 福爾(Paul Fort)、“心理分析小說之父”保羅· 布爾熱(Paul Bourget)等人存影和墨跡。

13.5×8.5cm(大多數)

RMB: 120,000-200,000

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號