1月16日 A廳

十九世紀末二十世紀初,在上海這個東南都會、新興城市,萌生了一個近百年來重要的繪畫流派——海上畫派。關(guān)于“海派”這個名家如林的畫家群體,在蔣寶齡所撰《墨林今話》和楊逸《海上墨林》中搜羅宏富。其中,出生于浙江安吉的吳昌碩即是在上海形成其藝術(shù)創(chuàng)作高峰。一般而言,把趙之謙看作早期“海派”的代表人物,而吳昌碩其聲譽、成就和影響都堪稱“海派”晚期巨擘。他是二十世紀前半葉藝術(shù)成就極高的一代宗師,在上海畫壇居于領(lǐng)袖地位。

▲2020西泠秋拍

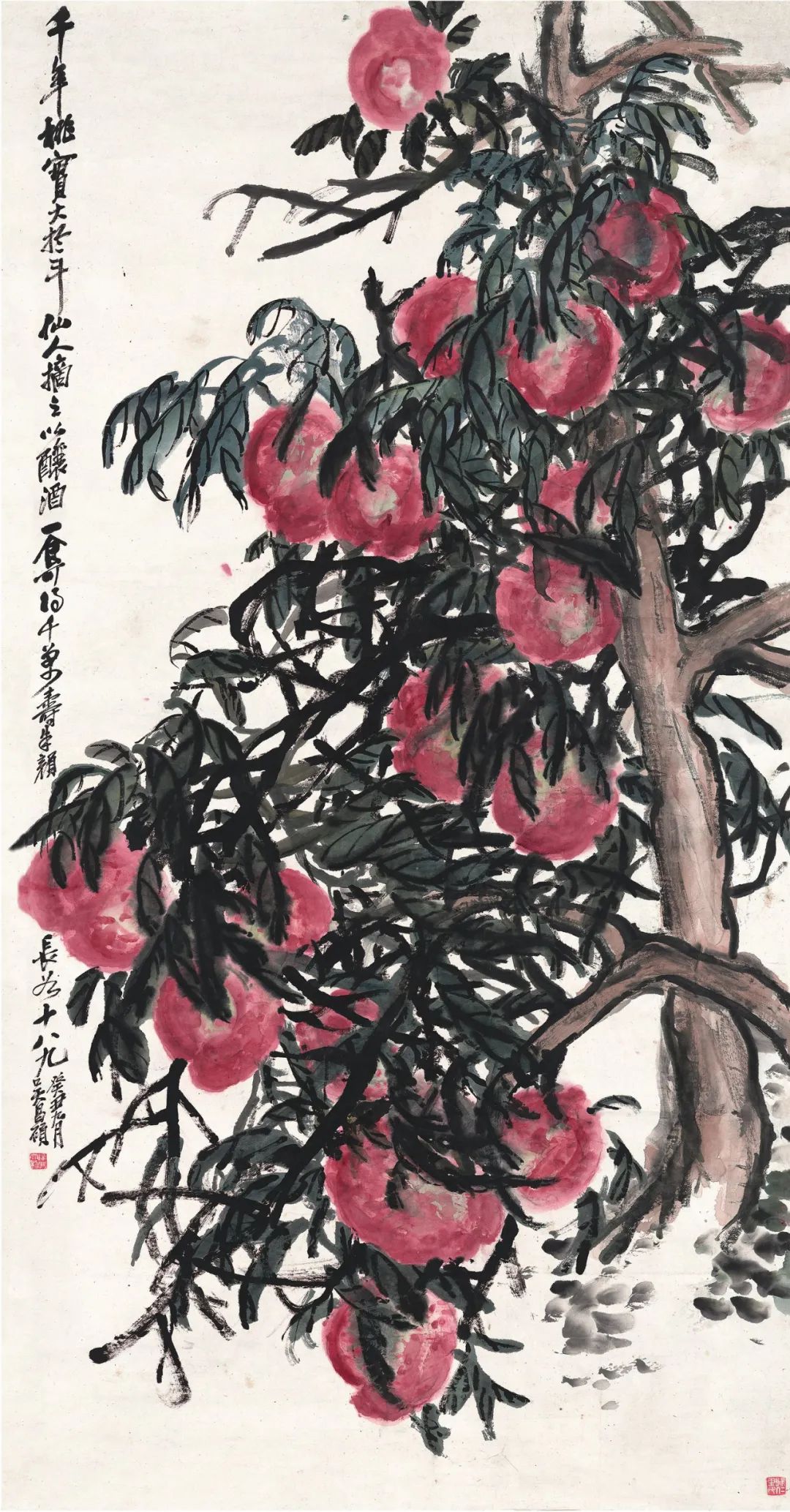

圖錄號: 2685

吳昌碩(1844~1927) 三千年結(jié)實之桃

設(shè)色紙本?立軸

1913年作

172×88cm

估價RMB: 4,000,000-6,000,000

在吳昌碩的藝術(shù)生涯中,從小愛好金石篆刻,潛心鉆研,初以篆刻名于世,后致力于書畫。青壯年及中年時期,外出尋師訪友,往來于江、浙、滬之間,交游廣闊,與俞樾、高邕、潘祖蔭、吳云、張熊、楊峴、沈石友、任伯年、吳大澄、陸廉夫、胡公壽、蒲華等書畫篆刻家、收藏家交往,經(jīng)常互相詩酒唱和。外出游學、謀生,拓展了他的眼界。在這困頓與顛沛、迫于生計的二十多年中,吳昌碩雖為生活奔波,卻也是在藝術(shù)上銳意精進的時期。五十歲以后,吳昌碩又經(jīng)歷了從軍、漂泊與離亂,自其五十六歲從安東縣令任上辭職以后,便徹底放棄了仕途,開始安心于藝術(shù)創(chuàng)作了。可以說,五十歲前后是吳昌碩繪畫步向成熟和獨創(chuàng)風格的轉(zhuǎn)折點。五十歲以前,吳昌碩繼承傳統(tǒng)技法,著意于傳統(tǒng)寫意畫風,曾追宗徐渭、陳淳,參以沈周、石濤、八大,也受李鱔、李方膺、趙之謙等人影響;五十歲以后,注重吸收近代和當代同時師友的畫風,師法的范圍更為廣泛,加以融會貫通,并能自辟蹊徑,由此畫藝大進,開拓出新風貌。

對于傳統(tǒng),吳昌碩主張“畫之所貴貴存我”,“畫當出己意”,“古人為賓我為主”,其畫從詩文、書法、金石中來,把詩、書、畫、印融為一體,筆墨恣縱,不拘成法,大膽使用濃重的色彩和酣暢不拘的筆墨線條。吳昌碩對書畫相通的道理有深刻的領(lǐng)悟,“直從書法演畫法”,從古代剛健雄強的金石藝術(shù)中吸收營養(yǎng),用鐘鼎篆籀之筆入畫,亦有狂草奔放的筆致,用筆老辣生拙、筆勢矯健、魄力雄強,如其所說:“神嚴貌丑力逾猛。”又謂:“古法固有在,闕守而殘抱。且憑篆籀筆,落墨頗草草。”不求形似,不計外形的粗丑而重視內(nèi)在的神韻,追求樸厚古拙、蒼茫雄健的趣味和磅礡豪放的氣勢。

吳昌碩七十歲后專作大寫意,此幅《三千年結(jié)實之桃圖》即作于1913年吳昌碩七十歲之際,是其晚年作品。此傾,吳昌碩舉家搬遷定居滬上,作別了來往奔波、居無定所的生活;他與印壇同仁首創(chuàng)的以研究金石篆刻為主的印學團體——“西泠印社”正式成立,“西泠印社”從光緒三十年(1904)到民國二年(1913)歷時了十年的創(chuàng)建工作,吳昌碩公推為社長。當時,他在藝壇的地位已經(jīng)確立。吳昌碩晚年書畫篆刻之名大噪,東瀛友人對其也頗為知賞。

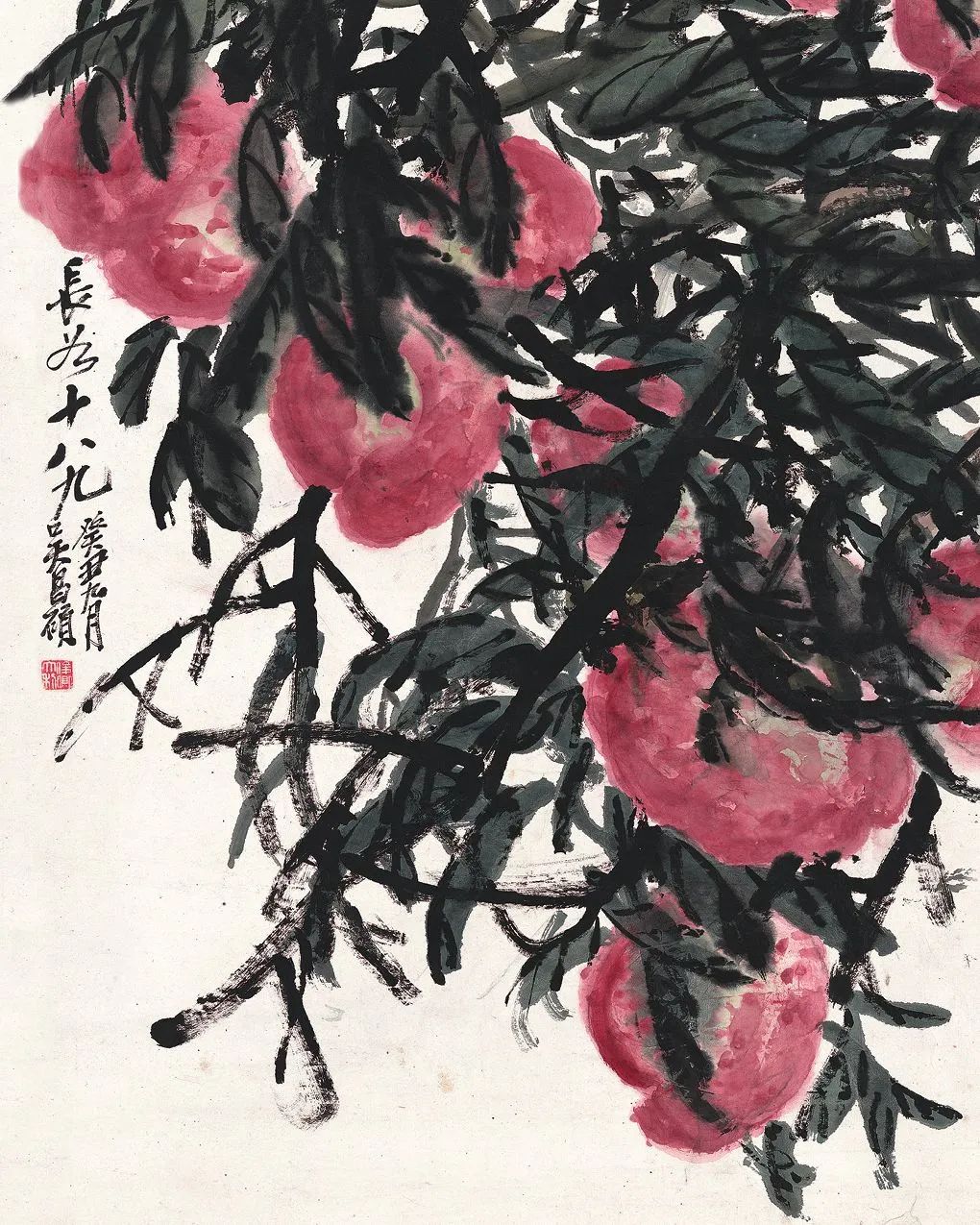

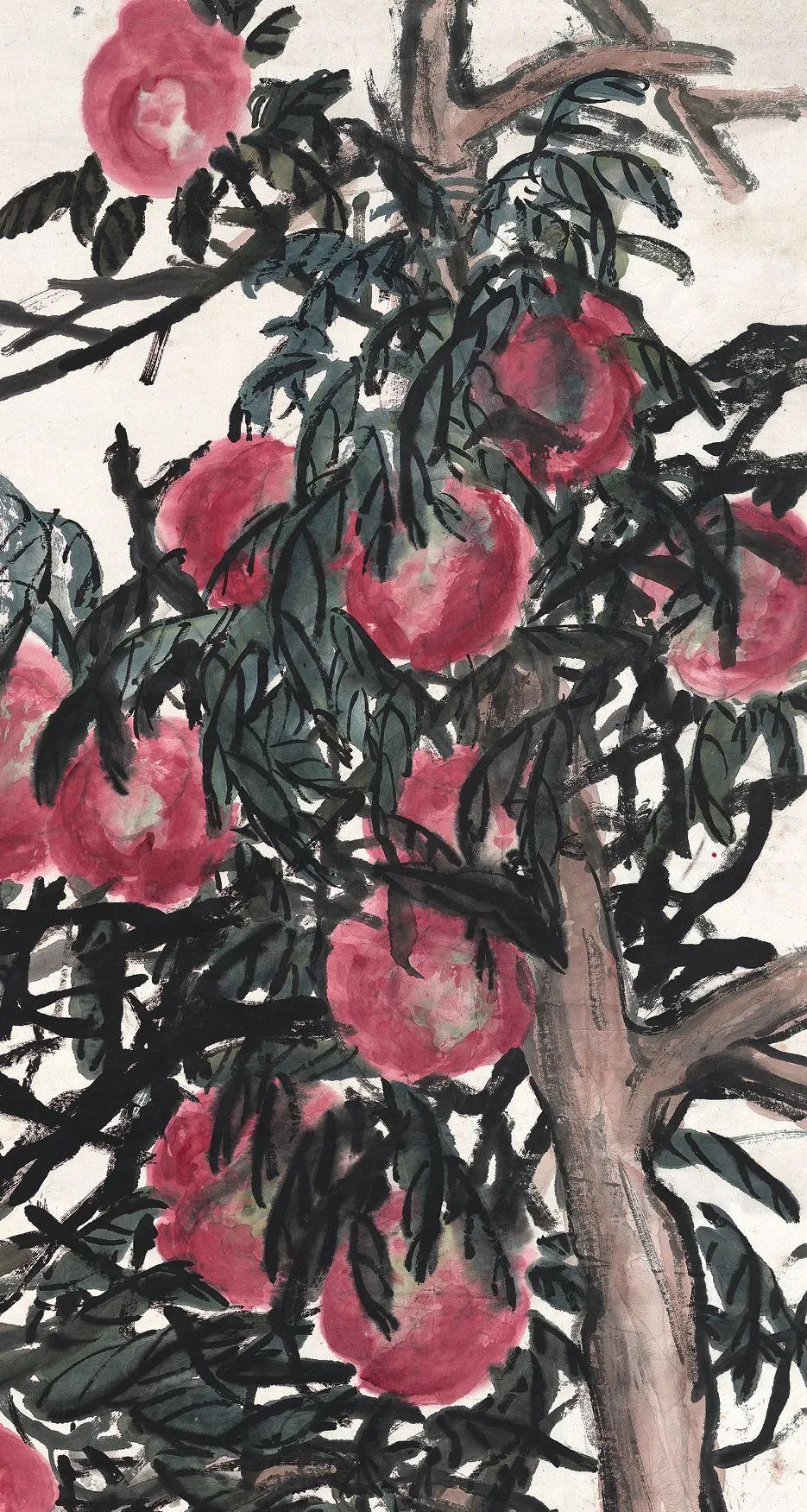

吳昌碩存世作品中蟠桃是常見的題材之一,如《壽桃圖》、《桃石圖》、《瑤池鮮果圖》等。《三千年結(jié)實之桃》中,繪兩株穿插揖讓的桃樹,以蒼勁的筆法寫枝干,葉片偃仰,疏密錯綜,懸以累累桃實掩映其中。畫面筆走龍蛇,揮寫淋漓,奔放夭矯,極塞實處雖似粗服亂頭,卻氣魄厚重,沈雄爛漫。畫面用色單純中見華滋,樹干用赭墨色,桃子用或濃或淡的洋紅點染,其余通體墨畫,色酣墨飽。整件作品大膽潑辣,精神飽滿,有金石氣,在作品題材和用色上雅俗共賞。

中國近代歷史上的“五四”新文化運動和新觀念的傳播,西方文明潛移默化,以及相繼出土文物、金石考據(jù)成果,在這樣的時代氛圍之下,吳昌碩代表著傳統(tǒng)文人畫在近現(xiàn)代的一個歷史高峰。他將水墨大寫意畫技法和強烈的色彩相結(jié)合,使清末大寫意花卉畫從長期流行的柔媚、清淡的畫風一變而為勁拔、厚重、艷麗。吳昌碩是由書法、篆刻向繪畫發(fā)展的,“詩文書畫有真意,貴能深造求其通”,他的詩、書、畫、印在形式與內(nèi)蘊上都達到了高度相通。吳昌碩孜孜不倦于藝術(shù)創(chuàng)作,在晚年享有極高聲譽,金石書畫俱堪名家。其確立的繪畫風格,影響了二十世紀中國畫壇。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號