廣東崇正2020年秋季拍賣會

預展時間丨2021年1月5-6日

拍賣時間丨2021年1月6日(16:30)-1月7日

展拍地點丨廣州東方賓館會展中心(廣州市流花路120號)

?支持現(xiàn)場競投、電話委托競投、崇正在線網(wǎng)絡同步拍?

詳情請詢:020-83344380、83394856 ??

電話委托:13929579713

網(wǎng)拍客服:18819155972

拍賣時間:

2021年1月7日 上午10:00 始

拍賣地點:

廣州市東方賓館會展中心會展中心B廳

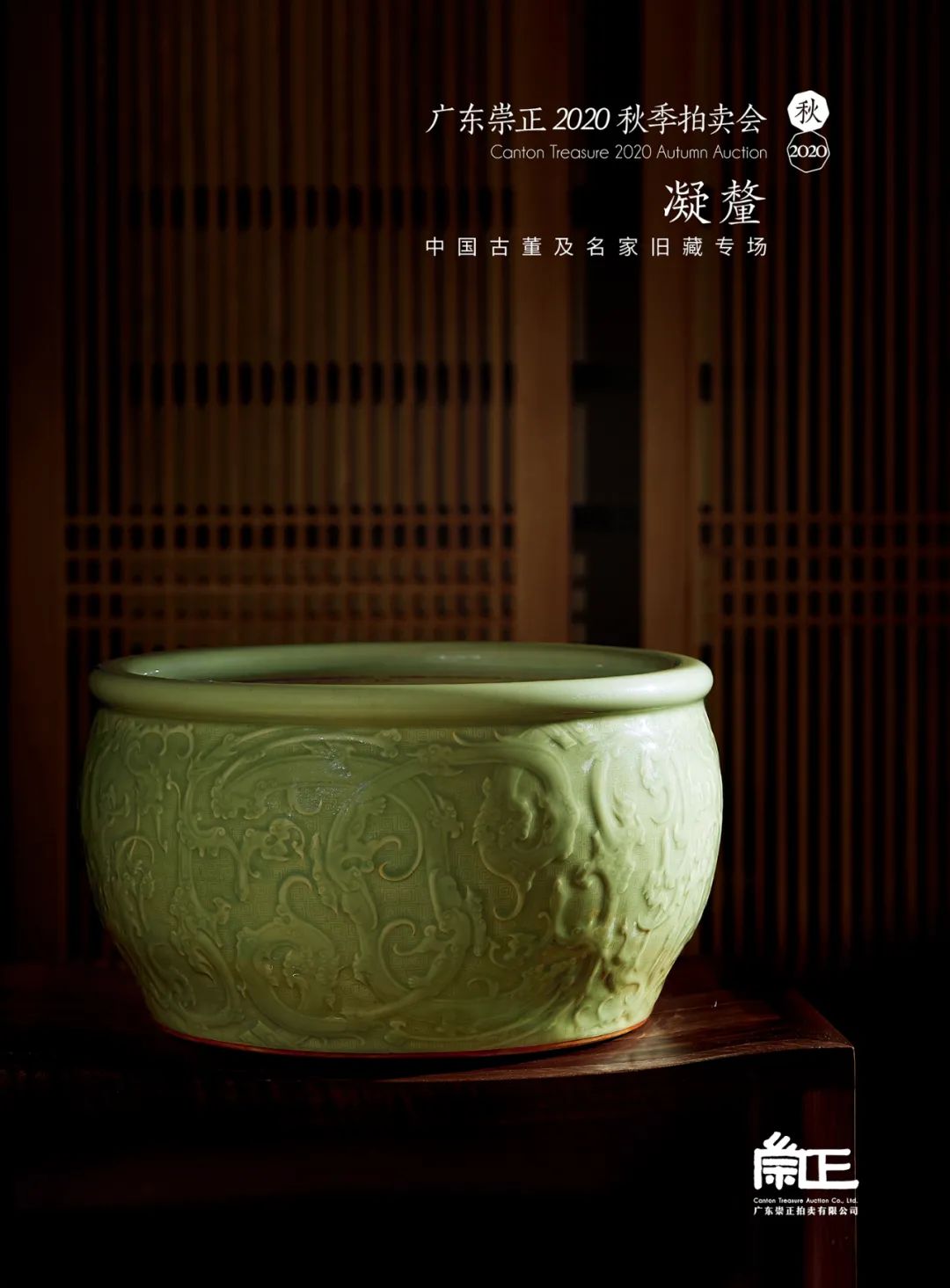

雍正朝歷時雖短,但景德鎮(zhèn)御窯廠在督陶官年希堯與唐英的督理下,工藝要求嚴格,“參古今之式,匯以新意,備儲巧妙”,較之前朝的制瓷器水平更為提高。其時的景德鎮(zhèn)御窯廠,集中了全國最優(yōu)秀的工匠,一切奉命遵從喜愛瓷器的雍正皇帝的旨意燒造,甚至瓷器的器型、圖案、品種也須御批審定和御出新樣。當時燒制的瓷器數(shù)量很可觀,并以工藝精細而著稱,其突出的特點是瓷質瑩潔,釉色齊備。雍正時瓷土選料精細,研粉、澄漿、制坯等工藝要求嚴格,燒制技術高,火候適度,因而胎胚堅白細潤,成型規(guī)整,器體輕薄。大器胎體勻稱,不顯厚重,小器愈加玲瓏。尤其亮青釉面時有類似明宣德青花的橘皮皺紋。中期之后,出現(xiàn)了最富時代特色仿明代宣德青花效果的青花瓷。為了追摹永樂、宣德青花蘇麻離青料自然暈散的斑點,特意由工匠在紋飾線條中刻意點染,但這些大小不等的點痕卻不像蘇麻離青自然暈散斑那樣滲入胎骨,意趣天成,明顯留有人為修飾的痕跡。

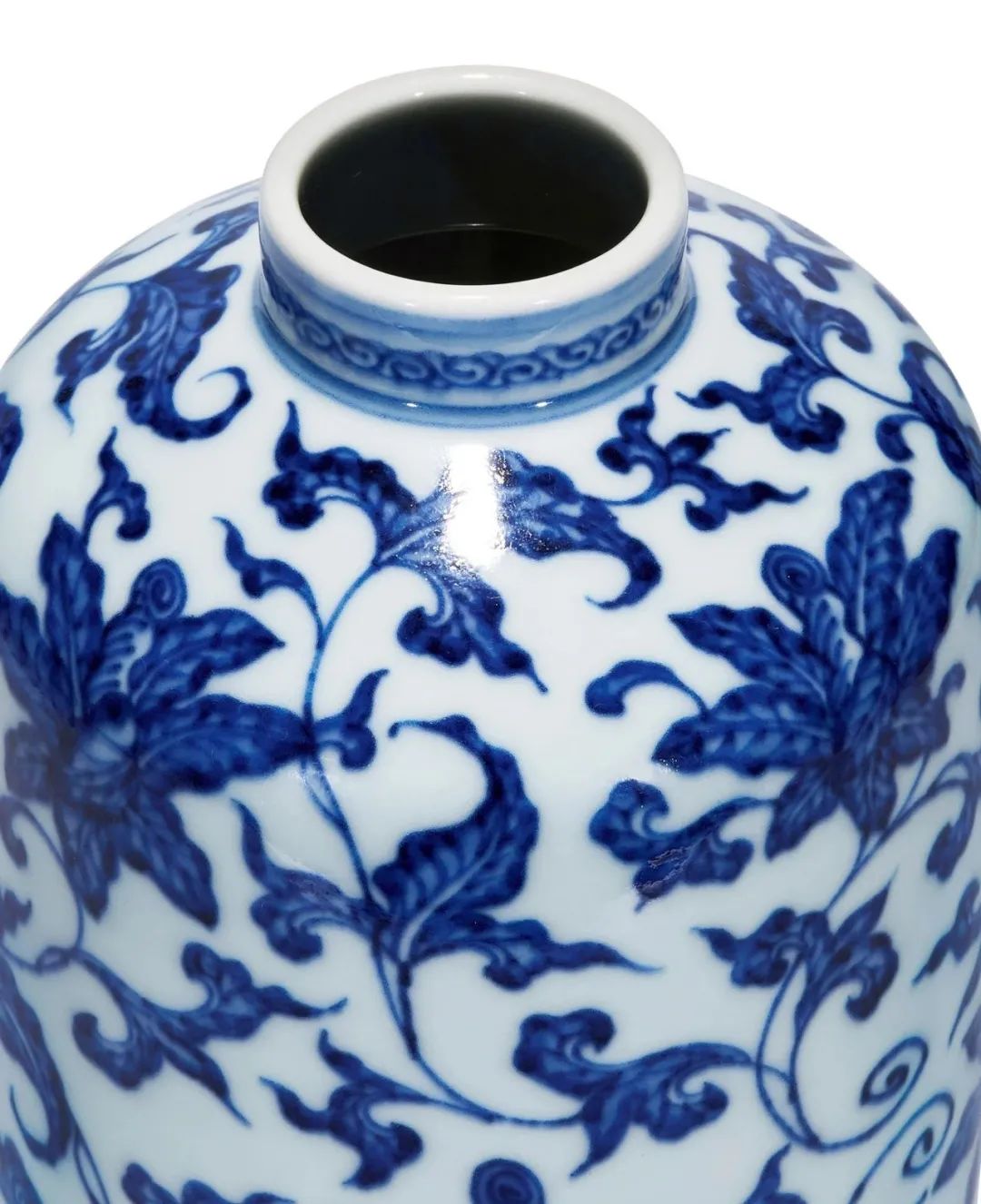

此件造型新穎,青花發(fā)色暈散,紋飾中雖有類似蘇料的黑色斑點,卻為人工重筆點染而成,惟妙惟肖。罐呈小直口、短碩、豐肩、垂直長腹、淺圈足。通體以青花繪制紋飾,主體繪一種十分罕見的折枝花卉紋飾,口部留一圈小卷草紋飾,可見枝蔓纏繞,花葉翻卷,密而不亂,紋飾構圖似乎亦洋溢出濃厚的西洋巴洛克氣息,其胎釉精良瑩潤,青花色澤淡雅妍麗,筆觸靈動秀潤,亦可為清宮摹仿西洋的典范之作。底青花書“大清雍正年制”六字楷書款。

?

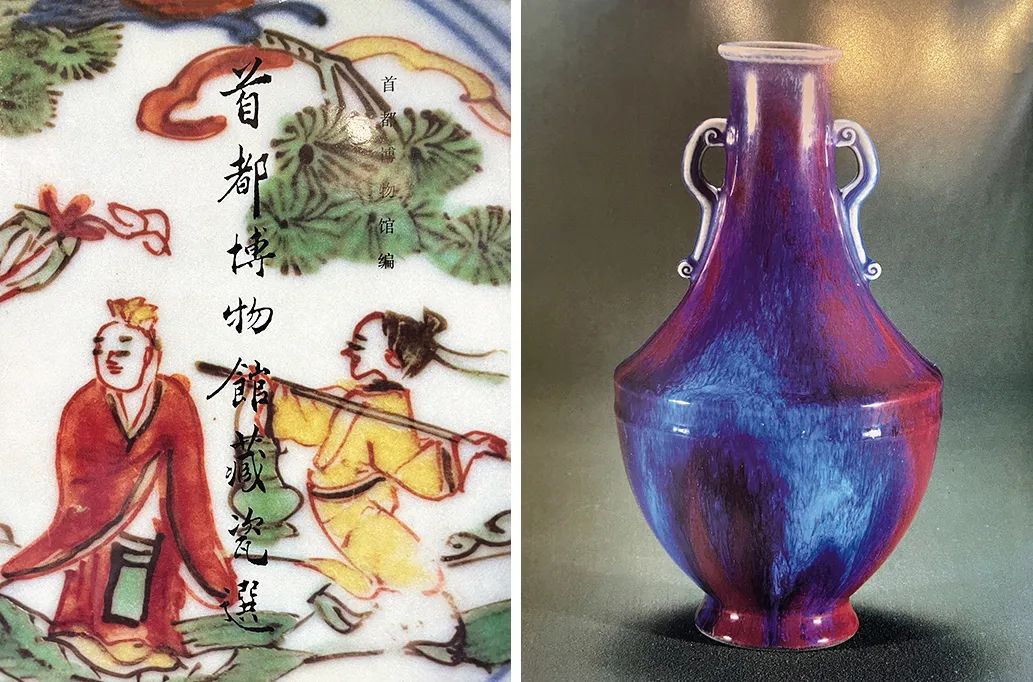

廣東崇正2020秋拍拍品

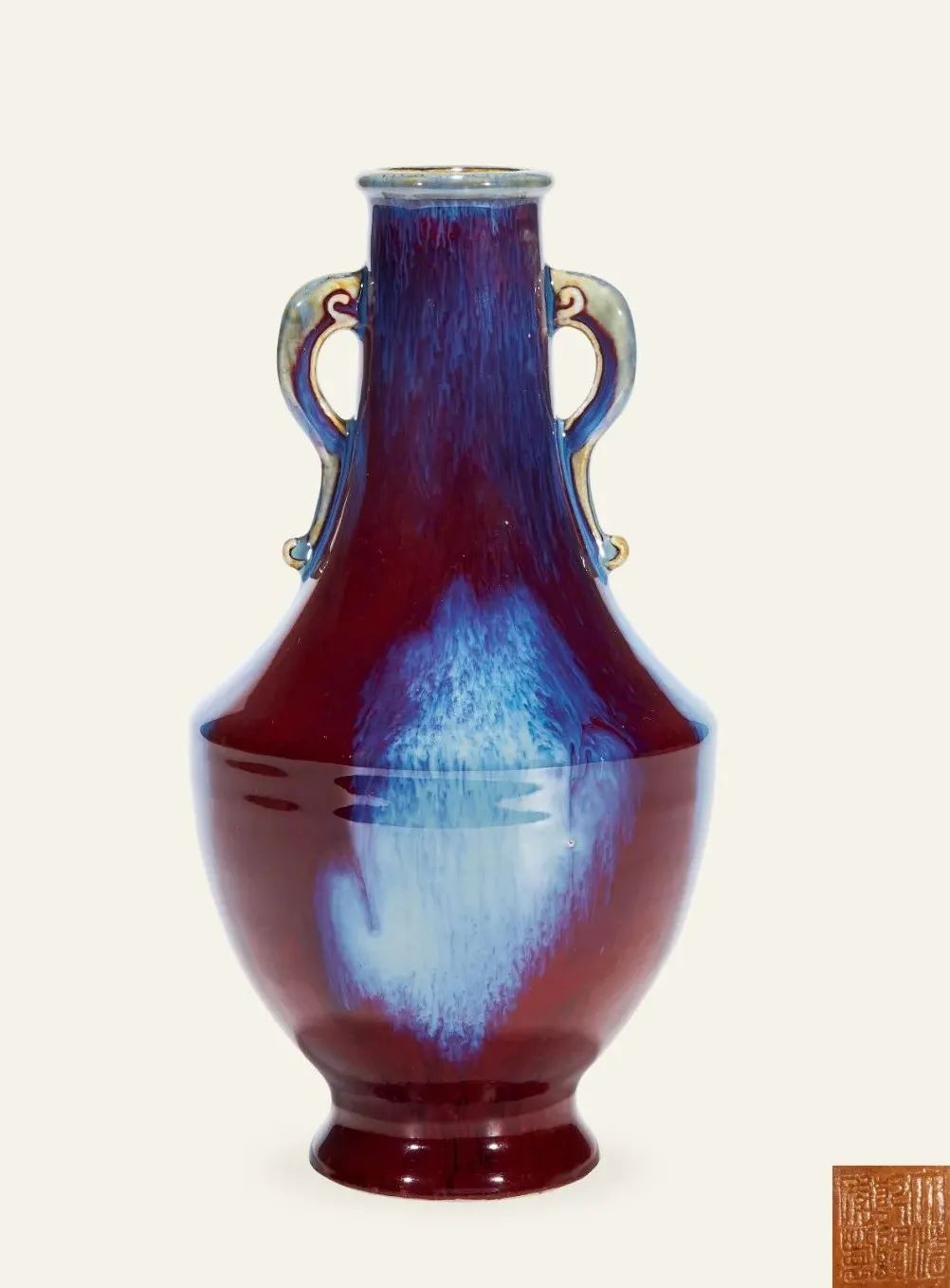

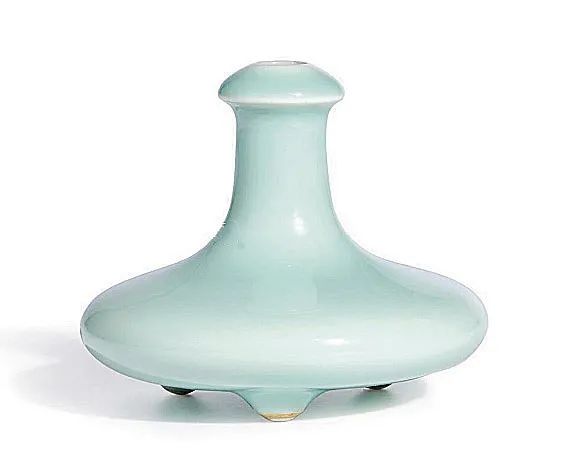

拍品頸部對稱飾如意形雙耳,肩腹相接處棱角分明,造型夸張,線條優(yōu)美流暢,造型古雅大氣。窯變釉雙耳折肩瓶為清代宮廷陳設用瓷,造型獨特新穎,深受皇帝喜愛。

窯變釉所出之色非人工所能控,所成之色皆借窯火天成。唐英在《恭進上傳及偶得窯變瓷器折》中云:“奴才在廠制造霽紅瓷器,得窯變圓器數(shù)件……雖非霽紅正色,其釉水變幻,實數(shù)年來未曾經(jīng)見,亦非人力可以制造。故窯戶偶得一窯變之件,即為祥瑞之征,視同珍玩。”可見窯變釉之成色俱佳者皆被認為是祥瑞之兆,拍品即為其中一例。通體滿施窯變釉,紅、紫、藍、月白等色相互交融呼應,斑斕絢麗,紅藍交融,紫韻悠然。藍釉垂倘,似谷間瀑布,傾瀉而下,氣勢非凡。故此類器皿在雍乾之際為罕見珍寶,被作為珍貴的內(nèi)廷陳設器使用,首都博物館和沈陽故宮博物院均藏有此一品種,可資比較。

此碗器型規(guī)整,胎骨白皙,釉面白潤,露圈足處呈現(xiàn)典型雍正的泥鰍背特征。外壁施低溫釉,孔雀藍釉,并飾暗刻五爪雙龍趕珠紋,其龍紋刻畫寫實精神,下顎略外兜,身軀矯健壯實,五爪張開,追趕火珠,飛騰于海水之上,騰云駕霧氣勢磅礴,彰顯清雍正時期的盛世氣息。內(nèi)壁施白釉無紋飾,潔凈如玉。本品因是低溫孔雀藍釉,其表面呈細小開片,屬于正常現(xiàn)象,觀看各大博物館、拍賣行出現(xiàn)的此品類瓷器普遍存在細小開片。孔雀藍釉因艷而不俗的藍色聞名,是宮廷瓷器中的名品,存世稀少,即便是北京故宮、臺北故宮的存量也不多,而本品更加珍貴之處是,碗底署“大清雍正年制”青花兩行六字楷書官造款,雍正朝署官款瓷器本稀少,而孔雀藍釉存世量亦少,更顯珍貴。由資深藏家購于中國嘉德2006年,并保存好發(fā)票,來源紀錄清晰,值得珍藏。通體滿施孔雀藍釉,唯足端露胎,釉色明亮,富玻璃質感,釉面帶細小開片。孔雀藍釉以銅為著色劑,屬低溫釉,起源于宋、元民窯,最早見于磁州窯。孔雀藍釉,又稱翡翠釉或吉翠釉。因釉色翠綠透亮似孔雀羽毛而得名。清人佚名著《南窯筆記》曰:“法藍、法翠二色,舊惟成窯有,翡翠最佳。”認為孔雀藍釉在明代始燒于成化年間,但從傳世品和出土物看,宣德時已有燒造,成化、弘治、正德、嘉靖各朝均延續(xù)燒造。明清官窯已燒造出成熟孔雀釉作品,色澤純正,呈色艷麗。本品呈色如孔雀羽毛般深邃,靜雅相宜,彰顯出雍正帝之高雅審美,為罕見精品。

?

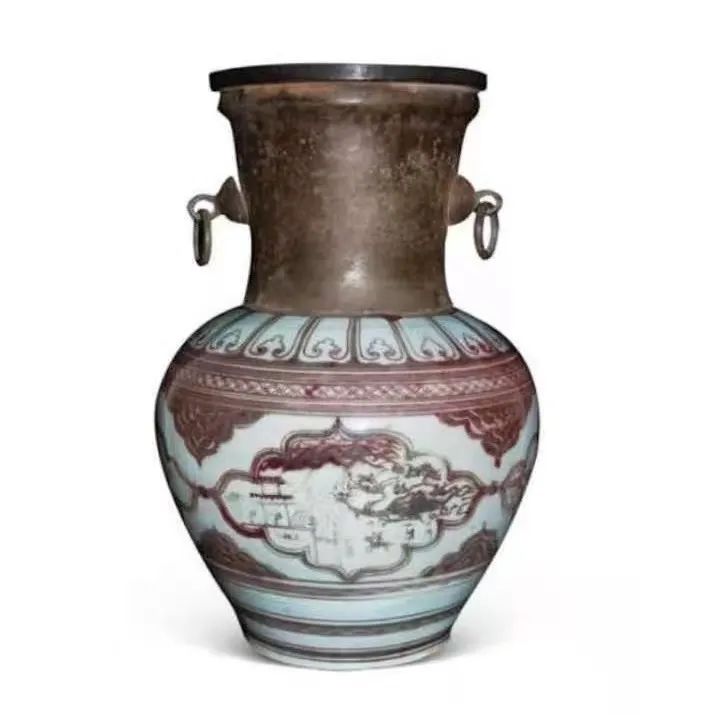

本品粉青釉三足瓶,蒜頭口、長頸、扁圓腹、下承三足,線條比例和諧。此式瓶臨摹自上古銅器,結合青銅蒜頭瓶與魚簍尊的式樣,整體式樣敦實圓滾,甚是可愛,又不乏古意,穩(wěn)重得當。此瓶當屬雍正時期創(chuàng)新,屬于花器類,又稱為“花裹”,屬于宮廷陳設雅器。此類花器在雍正時期燒制較多,一直延續(xù)至乾隆,但燒制數(shù)量不多,后朝斷絕,故而極其珍惜罕見。本品通體施粉青釉面,三足露白皙胎痕,釉色青翠,清代粉青釉色是仿造宋代龍泉,在有清一代是很受皇帝喜愛的單色釉品種,流行于康、雍間。器形雋雅高貴,釉面素潔溫潤,于穆穆之中透出一股尊貴典雅之氣。設計甚得天然意趣,線條舒展柔美,富有韻律感,與粉青一色結合宛如天成。工藝精湛細致而無造作之痕,為乾隆時期內(nèi)府花器的上品。底施粉青釉,正中落「大清乾隆年制」六字三行青花篆書款。

花器形制不同,放置地點及使用場景亦不同,本品乃花器之小品,其使用場景于諸文獻中可見一斑,如晚明張德謙《瓶花譜》云「凡插貯花,先須擇瓶,……堂廈宜大,書室宜小」,時人袁宏道《瓶史》:「大抵齋瓶宜矮而小,……窯器如紙槌、鵝頸、茄袋、花樽、花囊、蓍草、蒲槌,皆須形制短小者,方入清供。」 以此可證本品適宜書齋之用。

瓶小口,長頸,頸下漸闊,最長徑在近足部,圈足上寬下窄。通體施米色釉,開黑色、米色紋片,俗稱金絲鐵線,呈自右上向左的斜紋。此瓶造型秀美,器型為宋代所僅見,釉色潤澤,紋片典型。此類器傳世極少,彌足珍貴。

哥窯”名列宋代五大名窯,在陶瓷史上有舉足輕重的地位。哥窯胎多紫黑色、鐵黑色、也有黃褐色。釉為失透的乳濁釉,釉面泛一層酥光,釉色以炒米黃、灰青多見,釉面大小紋片結合。經(jīng)染色后大紋片呈深褐色,小紋片為黃褐色,也稱“金絲鐵線”“墨紋梅花片”“葉脈紋”“文武片”等。這是傳世哥窯的主要特征之一。器形有各式瓶、爐、尊、洗及碗、盆、碟等。多見仿古造型,底足制作不十分規(guī)整,釉面常見縮釉和棕眼。而《中國陶瓷史》這樣敘述:造型有各式瓶、爐、洗、盤、罐等。論胎有厚薄之分,其胎質有瓷胎和砂胎兩種,胎色有黑灰、深灰、淺灰、土黃多種色調(diào),釉色也有粉青、月白、油灰、青黃各色。

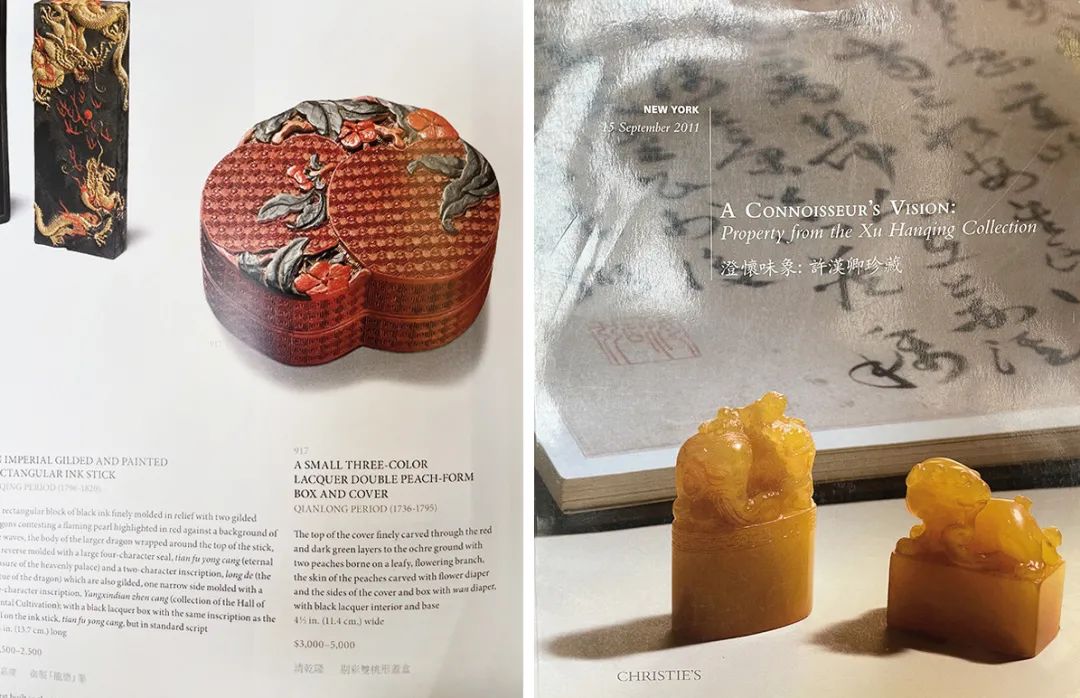

(此藏家的藏品常現(xiàn)身于紐約蘇富比佳士得,如紐約佳士得“芝加哥藝術博物館藏瓷器”專場2019年9月12日lot703明 龍泉青釉靈芝花卉紋蓋罐兩件,后藏于芝加哥藝術博物館;約佳士得2019年9月13日“重要中國瓷器及工藝精品”專場lot1068唐 三彩文官俑等。)

本品敞口,弧腹,小圈足。外壁刻蓮瓣紋,中脊挺拔,瓣面自中脊坡向兩側。內(nèi)外施滿梅子青厚釉,瑩潤如玉,口沿及蓮瓣凸出部分略用透白色,即所謂“出筋”。胎質細白,圈足露胎處呈朱砂底足。

美國瓦倫?E?考克斯(Warren E. Cox)在紐約開設古玩店,并在1950年做為主辦方為移居美國的王季遷(C.C. Wang)舉辦第一次美國個人畫展。他更重要的作用是寫作有關中國文物藝術品的文章。早在1933年期間,考克斯即與人合作出版單卷本《圖像藝術》(Graphic Arts)。1936年,他做為撰稿者之一,與霍布森(R.L. Hobson)、賓雍(Laurence Binyon)、喜仁龍(Oswald Sirén)等名家合作,出版一冊關于中國藝術的合集,名為《中國藝術的浪漫》(Romance of Chinese Art)3。1944年,考克斯做為獨立撰稿人出版《世界陶瓷手冊》(The Book of Pottery and Porcelain,本場拍品編號829),次年還出版《中國牙雕》(Chinese Ivory Sculpture,本場拍品編號829)。1949和1951年期間,他和Shinzo Shirae合作撰寫論文《早期中國青花器物》(The Earliest Blue and White Wares of China),發(fā)表于《遠東陶瓷學會期刊》(the Far Eastern Ceramic Group Bulletin)第7卷和第9卷。

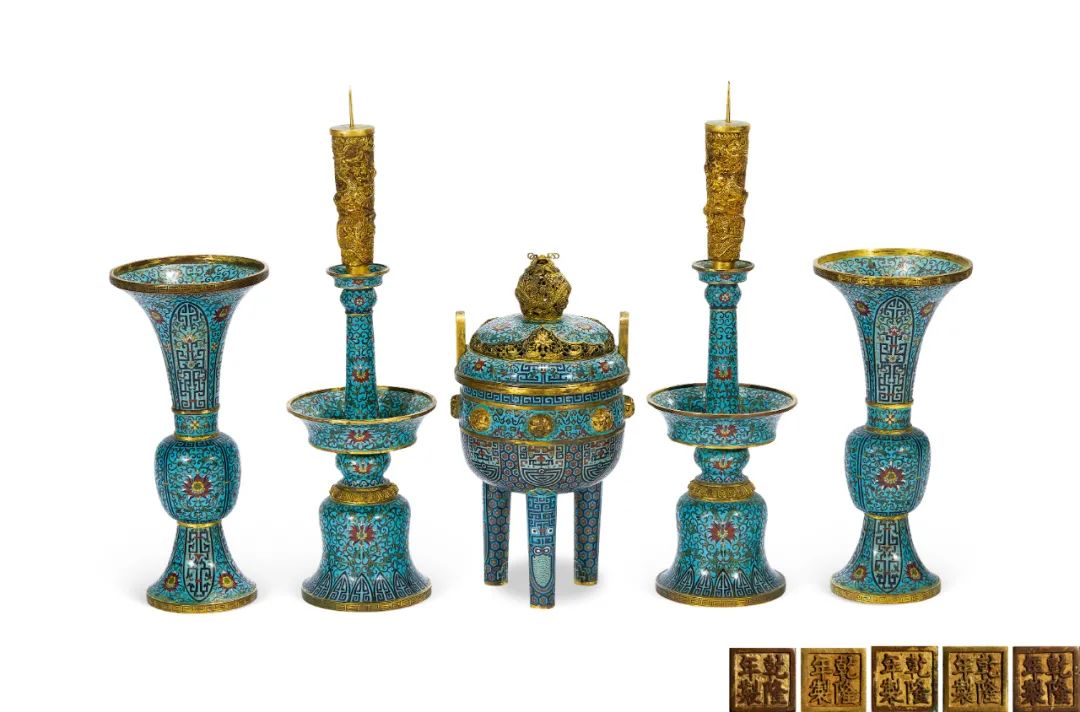

此套五供整體以翠藍琺瑯釉為底色,上掐絲作纏枝蓮紋、芭蕉紋等各類紋樣,以紅、黃、白、綠、寶藍等琺瑯釉填繪紋飾,并做描金點綴,燭臺上做盤金龍蠟燭底座,尊顯華貴。通體滿飾紋樣,整體工量巨大,技藝精湛,掐絲之細膩流暢,精巧絕倫。

五供是供奉或祭祀用器,隨佛教禮儀制度的形成逐漸演化而來的,是人們敬佛、禮佛的一種禮儀形式,也用于家族祠堂等場所祭祀之用,包括一對花觚、一對燭臺和一個香爐,其造型多仿自青銅器,在清代乾隆朝較為流行。乾隆朝造辦處檔案中就有“……著按尺寸成做掐絲琺瑯五供一分,隨紫檀木座,趕年要得其換下磁五供……”。這套五供以天藍釉色為地,以雙勾邊線技法勾勒出輪廓線,在纏枝蓮紋中分別填以紅、黃、藍、綠等多種色彩。主題紋飾為纏枝蓮紋,畫面上蓮花枝繁葉茂,滿布器身。乾隆時期為掐絲琺瑯器制作的鼎盛時期,這一時期的掐絲琺瑯器物銅質精良,掐絲細致,釉料純正圖案繁縟,其表常有細小砂眼,是其重要的時代特征。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號