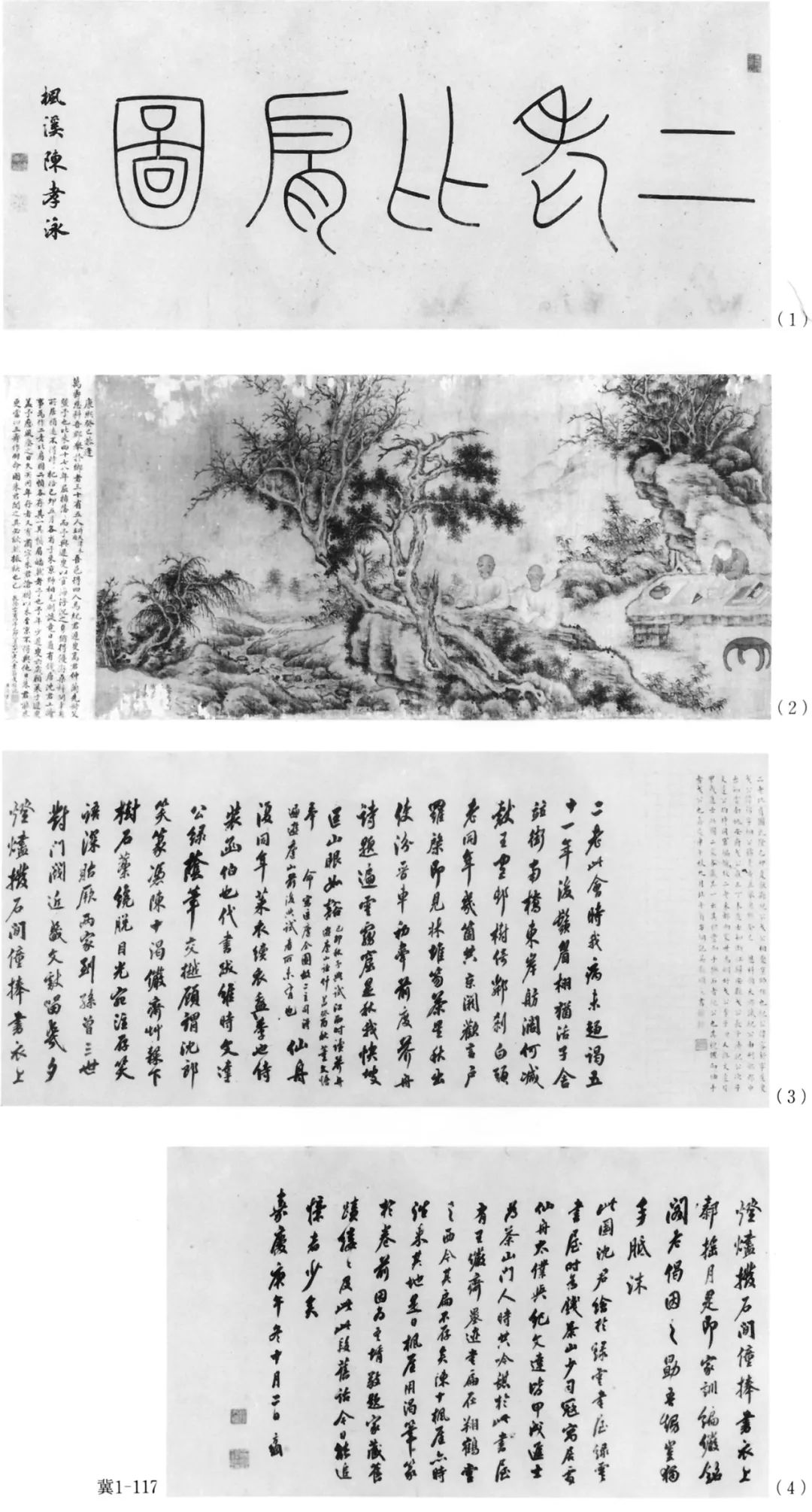

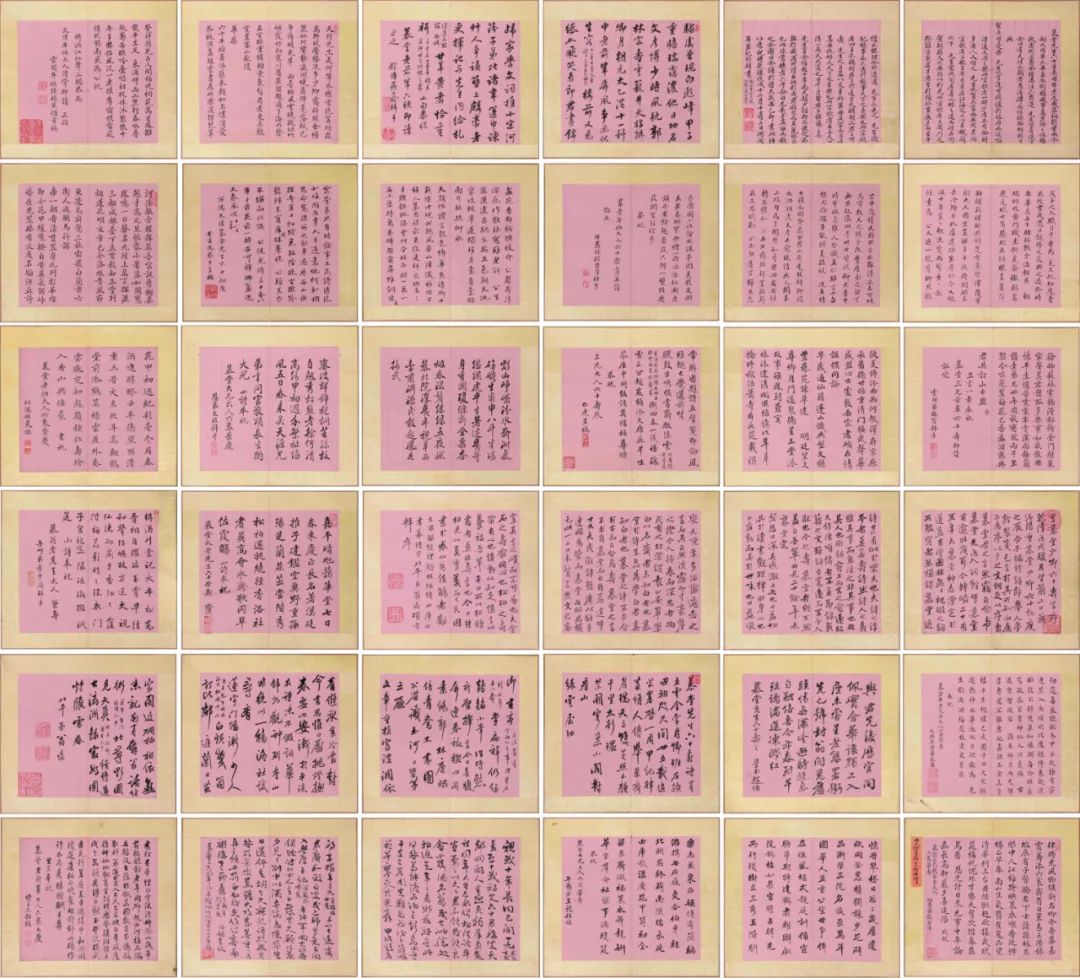

釋文:

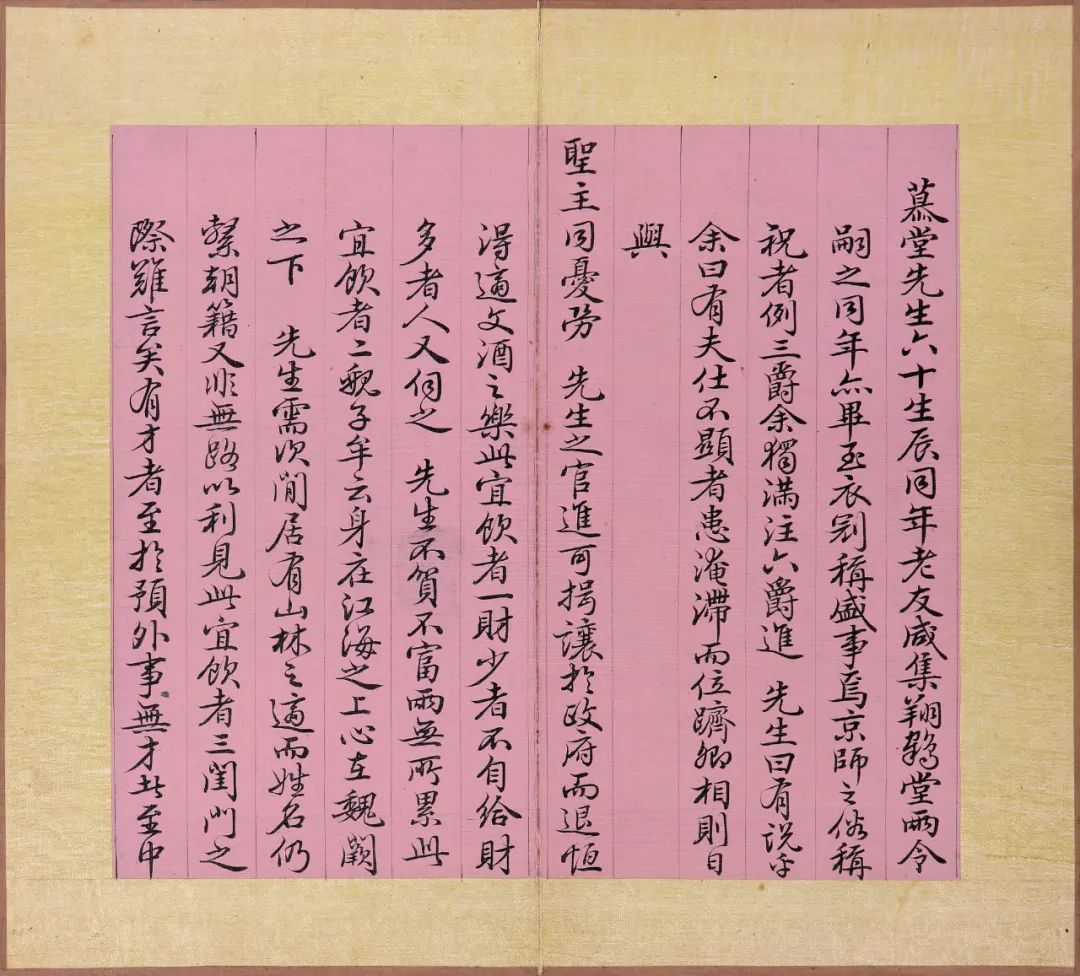

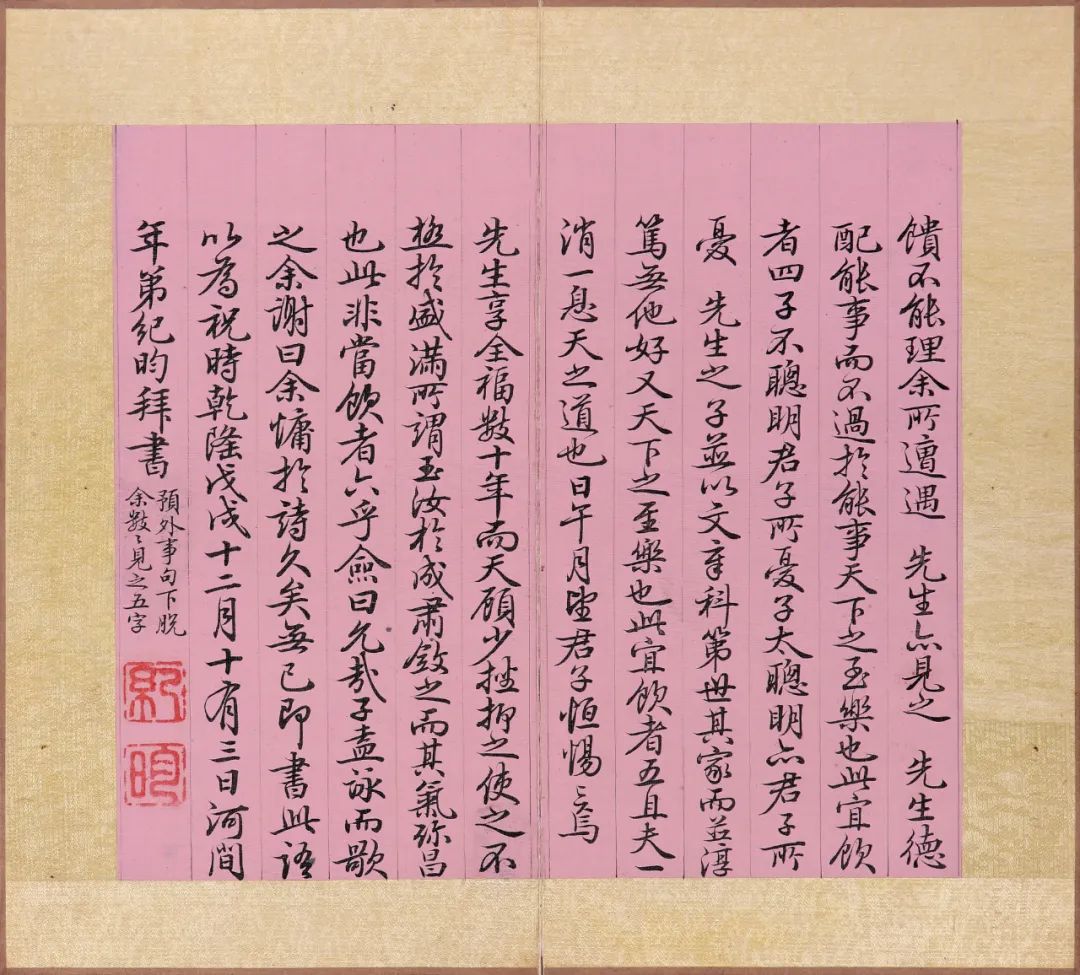

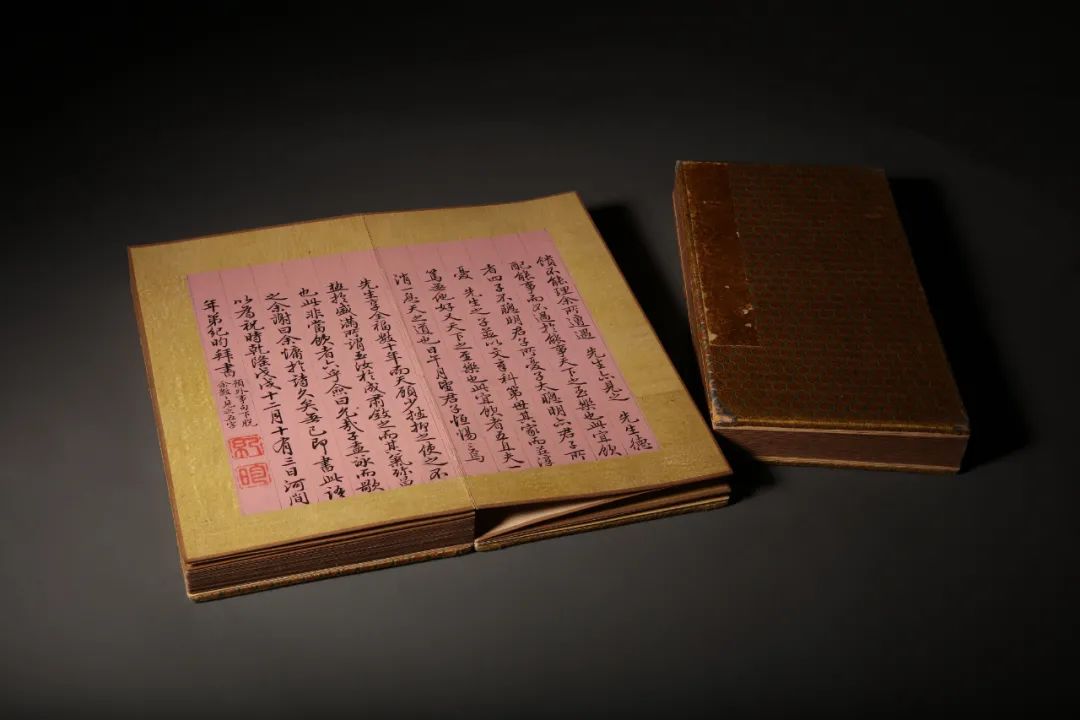

(紀昀)慕堂先生六十生辰,同年老友咸集翔鶴堂、兩令、嗣之同年亦畢至。衣冠稱盛事焉,京師之俗稱祝者例三爵,余獨注六爵進先生,曰:有說乎?余曰:有夫仕不顯者,患淹滯而位躋卿相,日與圣主同憂勞。先生之官,近可揖讓于政府,而退恒得適文酒之樂,此宜飲者一;財少者不自給,財多者人又伺之。先生不貧不富,兩無所累,此宜飲者二;魏子牟云:身在江海之上,心在魏闕之下。先生需次閑居,有山林之適而姓名仍系朝籍,又非無路以利見,此宜飲者三;閨門之際難言矣,有才者至于預外事,無才者至中饋不能理,余所遭遇先生亦見之,先生德配能事而不過于能事,天下之至樂也,此宜飲者四;子不聰明,君子所憂,子太聰明,亦君子所憂。先生之子并以文章、科第世其家而并淳篤,無他好,又天下之至樂也,此宜飲者五。夫一消一息,天之道也,日午月望,君子恒惕惕焉。先生享全福數十年,而天顧少挫抑之,使之不極于盛滿,所謂玉汝于成肅斂之,而其氣彌昌也。此非當飲者六乎?僉曰:允哉子盍,詠而歌之。余謝曰:余慵與詩久矣!無已即書此語以為祝(預外事句下脫“余數數見之”五字)。

(蔣士銓)騶虞曾現白彪峰,甲子重瞻瑞靄濃。他日功名文彥博,少時風軌郭林宗。壽云籠井天游拂,卿月朝元太乙??。十一科中老前輩,屏風爭畫伏生容(十二月十三日天帝游于東井太乙朝元)。樓前又見紙如飛,笑看郎君晝錦歸。家學文詞推小宋,河汾子弟比諸韋。篋中諫草人爭誦,簪上麟豪老更揮。記與先生同給札(謂庚辰散館御試),廿年黃耉恰重祈(予里居十五年,朅來京師得與祝嘏之宴)。

(陸錫熊)天付先生,是何等、冰襟雪抱。筭綺歲、高軒賦壓,勝流多少。卿靄祥開金榜麗,仙珂響動瀛洲曉。看揮毫、落紙已爭傳,明光草。 西臺柏,風云繞。掖垣竹,煙霞好。向震川舊署,留題遍了。海內聲名官職重,樓頭意氣須眉老。更垂鞭、賞盡塞山秋,隨華葆。

六十平頭,喜依舊、朱顏如玉。盡消受、茶甌酒盞,綠云書屋。此樂漫防兒輩覺,得閑先占人間福。況桐花、萬里鳳雛雙,平生足。 東浦畔,西山麓。行春水,尋秋菊。每聯吟疊唱,相從休沐。聚散十年多勝侶,風流一老推尊宿。便當筵、譜就鶴南飛,為公祝。

(程晉芳)戊子之冬臘月中,曾為先生祝初度。青衣授書成道日,誕降之辰與之遇。于時年華屆五十,朋好教余治饌具。朝端始改黃門職,來飲荒齋徹朝暮。鹿尾肥甘筍蕨肥,魚頭脆美姜芹助。燭花婐?照斜筵,雪意空濛覆單樹。九人圍坐豈嫌多,午夜將闌尤未去。冷卿自此屢遷除,寒序于今又凝冱。十年袞袞馳流電,兩鬢垂垂長絲素。為公又進一匏尊,聊用微言申淺愫。凡周甲子非難得,亦未可視為常數。天之錫予既豐厚,承之詎可無其故。瀛洲亭畔古賢風,御史臺中時事疏。急難人皆識孟公,雅言士每推徐孺。子能繼美孫林林,況兼精力強而固。登高不畏山厜?,放棹聊隨水洄溯。達夫老去愈耽詩,無己閑來工琢句。為多閱歷知尋樂,所處安恬轉生懼。知公本不戀班行,芰服荷衣久思賦。勸公亦勿遽言歸,且為吾儕圖小住。汾水誅茅固是佳,友朋未若春明聚。食增一肉酒添杯,漸老彌令有余趣。看花只辦一雙鞋,瘦荻閑苔引徐步。

(阮葵生)盆花香郁梅橫枝。介公眉壽浮深卮。作歌紛寫難老詞。公生應運逢昌期。文翰五色翔天池。鑾坡視草蓮燭移。皂囊青橐臨南司。抗疏仰承天顏怡。讜言毅色傳華夷。清卿十載懷沖規。松鶴風姿山澤儀。雅俗坐鎮人慕思。膝前英絕雙師兒。班馬之才聯鏕馳。綠云草堂林卉腓。一花一石工壅持。萬卷插架當屏帷。銅匜香霏縈篆絲。有時余事工為詩。清絕如誦陶與韋。人生適意他何知。相思命駕隨所之。驅車遍歷西山陲。探奇直上虹棧危。柘陰趺坐撚吟髭。歸來賓席環珠綦。祝公頭黑衣不緇。而我識公從兒時。三十有八年于茲。花前一醉安可辭。拂簾況又春風吹。

(曹錫寶)河汾振古羅群英,吾宗誕秀鏗華鯨。才高兀見恒岱小,筆落如聞鸞鳳鳴。一日聲名九垓上,萬言揮灑三都成。銀臺下直寶鉸卸,玉堂列炬蓮花明。文章已令洛紙貴,風節更遣烏府驚。三秋霜飛白簡肅,六街人避驄馬行。謁帝一朝晉清貫,置身九列彯華纓。即今花甲才覽揆,自昔英氣猶崢嶸。佳兒置膝有文度,名駒汗血夸徐卿。藝林穿楊淂秘術,金門射策(傳)家聲。羨君懸弧多樂事,如我散櫟懷平生。憶昔霓裳半霄漢,尚余蘭譜老弟兄。卅年周旋戀風雨,千里契合吹箎笙。梅花已香春酒熟,與君共訂山中盟。

(曹仁虎)彼美傳汾曲,西河教澤存。家原承舊德,世倍重清門。接武聲華盛,盟心古處敦。吾宗耆碩在,情話慣同論。早歲通仙籍,蓬山識典型。文條豐藝苑,諫草達明廷。望久尊卿月,門還聚德星。玉堂添故事,雛鳳到蒼冥。休沐逢清暇,追陪憶比年。草橋修稧路,蕭寺看花筵。載酒常聯轡,題詩互擘箋。即論風雅趣,已覺邁前賢。臘鼓方鳴候,書齋敞綠云(所居綠云書屋,昔陳乾齋相國居此,王橫云尚書所署書)。漸回春一線,將釀雪三分。越炭頻添火,唐花早吐芬。座中同致語,莫惜柏尊醺。

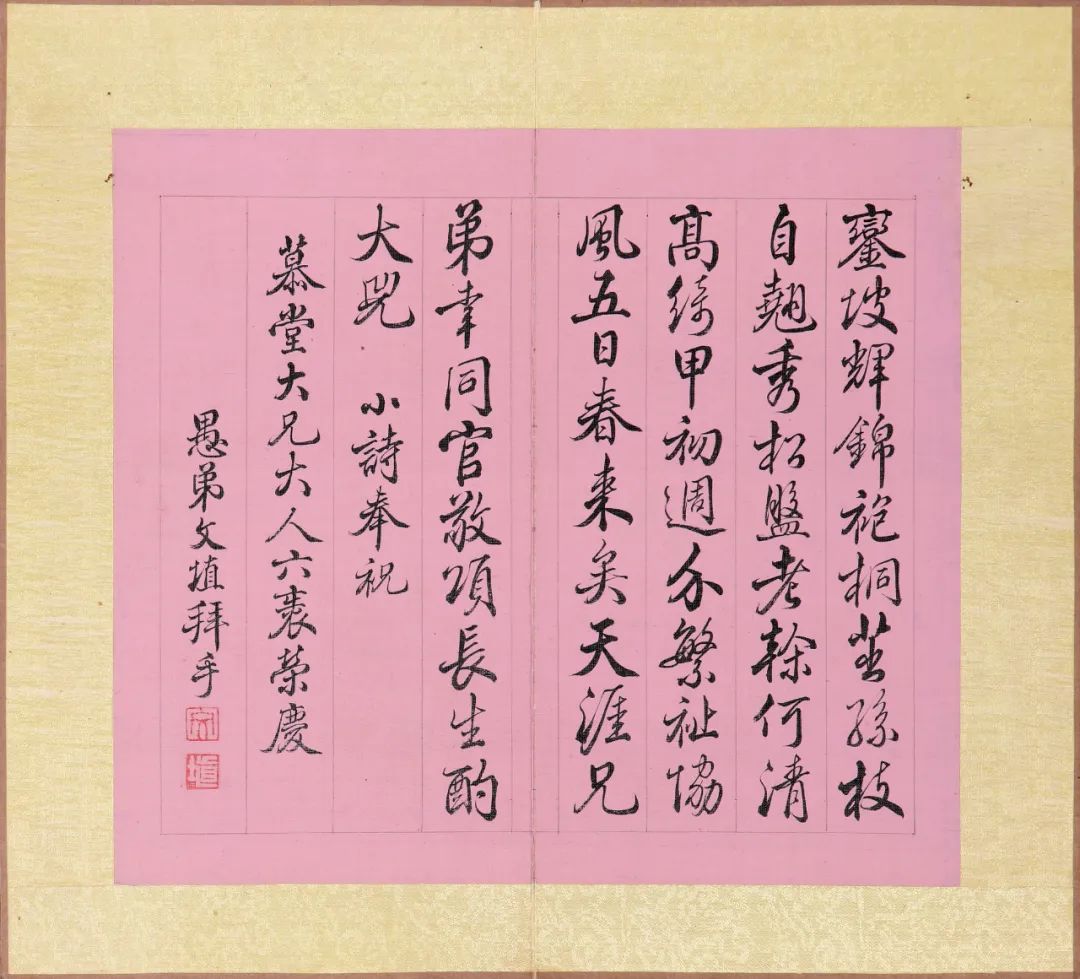

(曹文植)彪山崢嶸汾水奫,淑氣磅礴生甫申。八斗才堪繼繡虎,平生著述幾等身。香國瓊條折金粟,杏煙春濕鬢絲綠。五夜燃藜北院深,幾年視草西臺肅。淵源式谷起鳳毛,接武鑾坡輝錦袍。桐茁孫枝自翹秀,松盤老干何清高。綺甲初周介繁祉,協風五日春來矣。天涯兄弟幸同官,敬頌長生酌大兕。

(裴謙)花甲初周紀彩毫,介眉春酒進醇醪。廿年德望西清重,三晉文名北斗高。翔鶴堂前添鶴算,綠云屋外奏云璈。定知彪嶺鐘仁壽,繪入香山興倍豪。

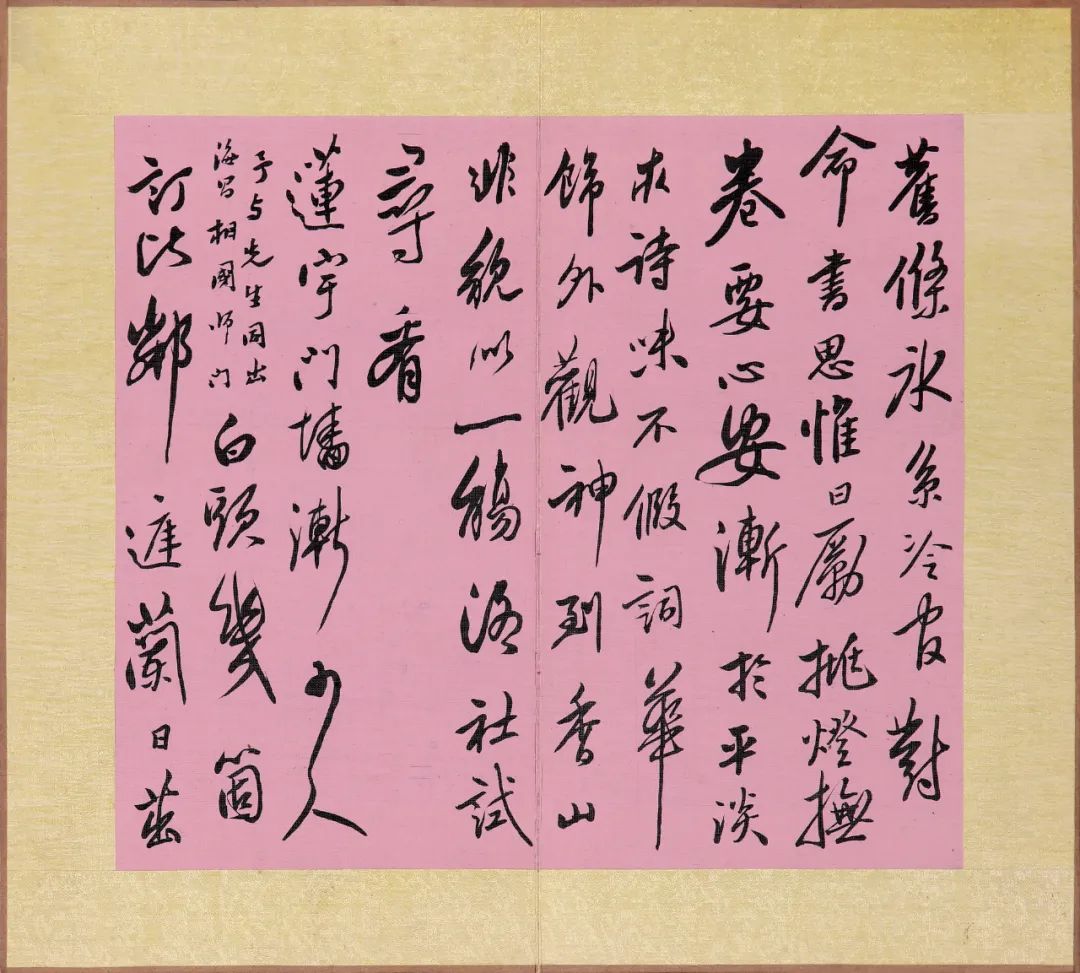

(翁方綱)曹慕堂少卿六十壽言序。乾隆戊戌臘月望前二日,為汾陽曹慕堂少卿六十初度之辰,令子編修錫齡、舉人夢齡制箋乞言,于其所知而屬予為序,以予之文,何足以序壽慕堂者之言?然竊自念與慕堂先后入詞館,時慕堂甫逾壯歲耳,今轉瞬二十有五年矣,慕堂神志澄定,于道益有得,固非區區祝嘏之詞所能寫者,然獨謂慕堂近詩甚有似于樂天也。夫詩之浮夸者,莫若壽詩,然詩人之義賦其事,而直陳之非其事也、非其人也,則詞愈工而去之愈遠,故凡侈陳頌禱者,不若節錄載籍之文,雖詞旨寬遠,而不令人厭也。今之壽慕堂者,則不然。蓋自吾輩所見二十余年來,慕堂受圣恩日深,其感激自矢也日益切,其于讀書觀理裨助身心也日益勤,而其于世味也日益淡。樂天晚年多怡愉適志之言,而其自然流露分寸,毫厘之際令人卷而深思者尚或有之,故嘗謂袁公安輩學白,以名齋者,未知白者也。慕堂于詩不自以為學白者,真知白者也,慕堂之詩不求合于古而自合焉。壽慕堂之言,不求肖慕堂而自肖焉。往時士大夫或征時務廣以駢章連閥為榮,而慕堂兩嗣君獨乞此一二日,來質言無文之客,宜其言之確而不可易也。夫金石之壽喻同心也,松柏之壽喻有心也,慎動以知足,慎言以養福。吾輩平日所以相贈處者,莫非壽言也。今日特相見以真實義而已矣,因書于卷以為侑觴者勸。

(嵇璜)嘉平晴旭藹華堂,七日春來慶正長。名著漢廷推子建,鑒空冀野重孫陽。芝蘭并茁當階秀,松柏還凝繞徑香。洛社耆英高會永,齊歌岡阜佐霞觴。

(李中簡)樽酒升堂祝大年,松喬骨相自臞然。玉霄早結和聲侶,鳩杖方追久視仙。繞砌蘭牙香細細,覆階梅蕊影娟娟。綠衣門子宮袍燦,一隊瑯璈擁玳筵。

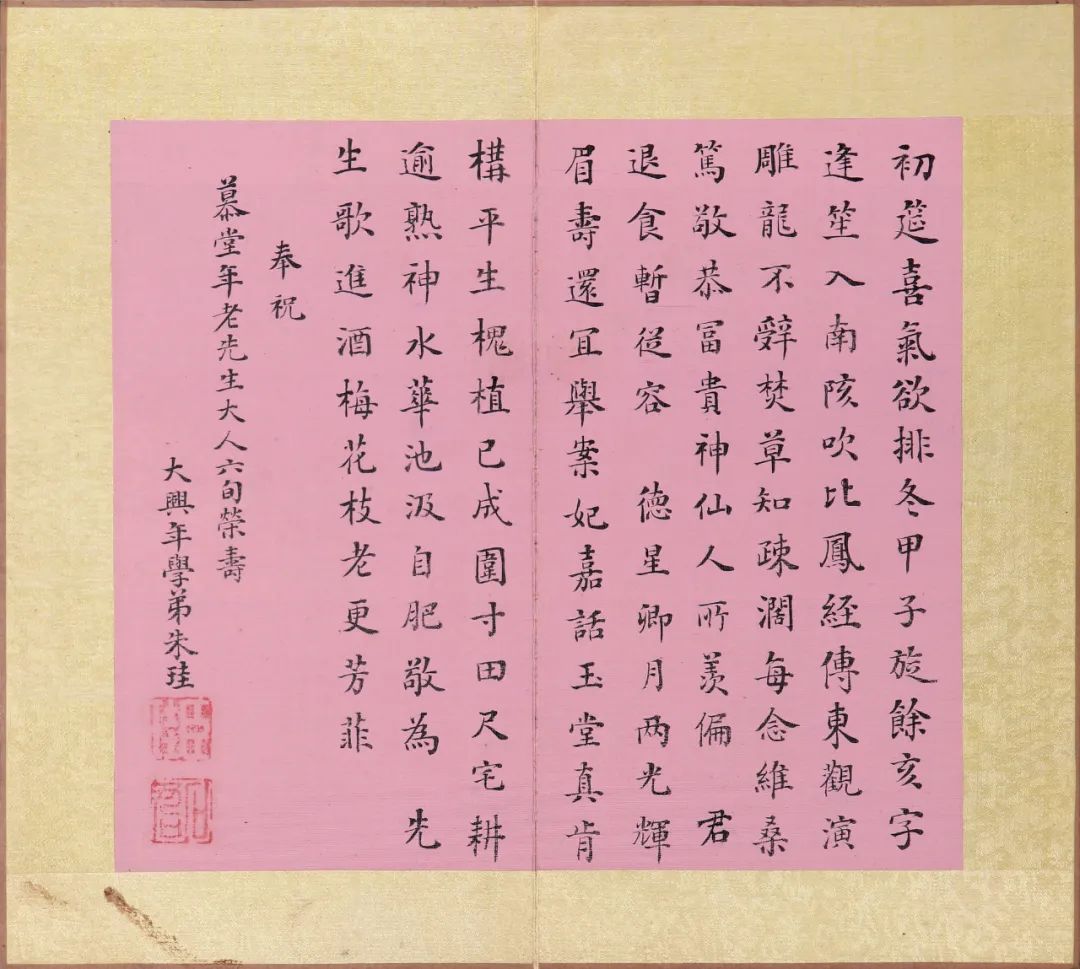

(朱珪)初筵喜氣欲排冬,甲子旋余亥字逢。笙入南陔吹比鳳,經傳東觀演雕龍。不辭焚草知疏闊,每念維桑篤敬恭。富貴神仙人所羨,偏君退食暫從容。德星卿月兩光輝,眉壽還宜舉案妃。嘉話玉堂真肯構,平生槐植已成圍。寸田尺宅耕愈熟,神水華池汲自肥。敬為先生歌進酒,梅花枝老更芳菲。

(趙佑)與君先后歷官同,佩實含華讓獨工。入座未嘗呈老態,署銜先已號封翁。閑蒐舊跡情無滯,冷避時趨氣自融。倍喜今年春到早,琉璃滿進凍醪紅。

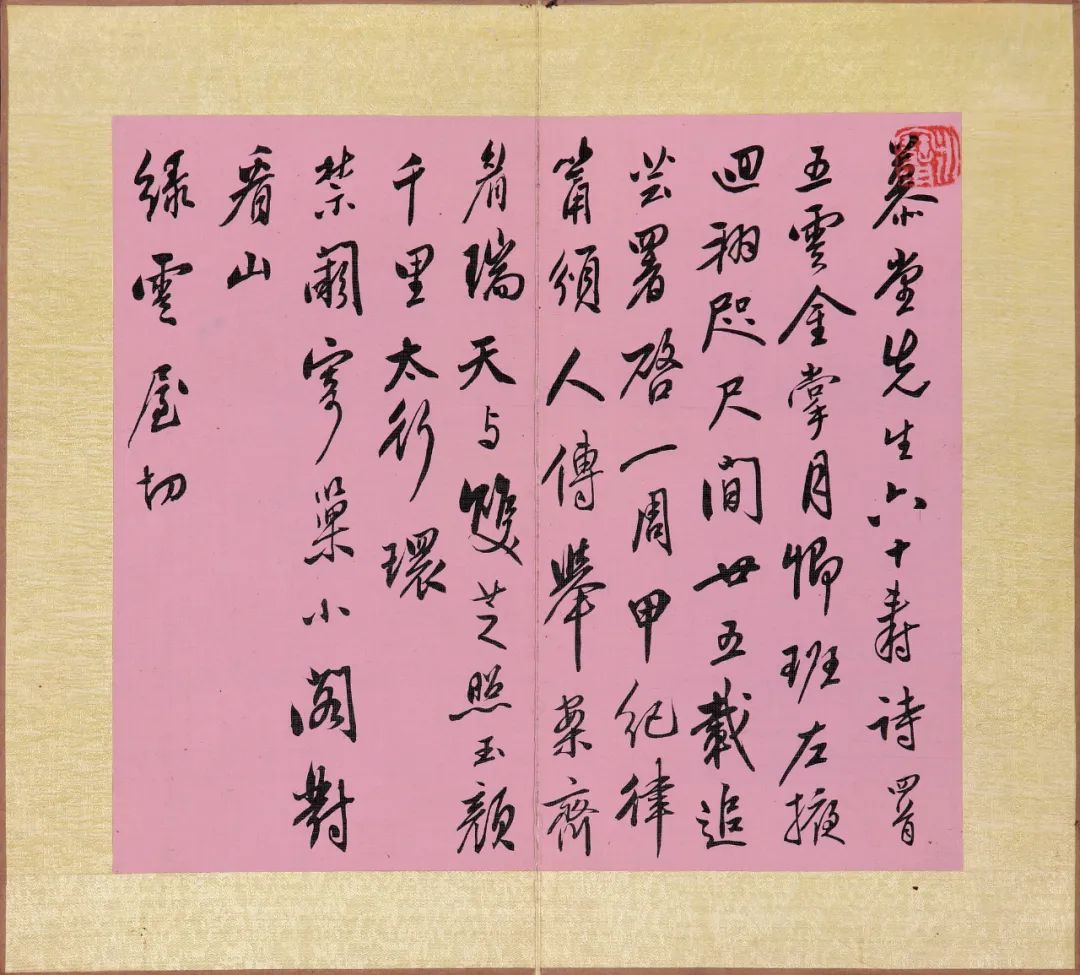

(翁方綱)慕堂先生六十壽詩四首:五云金掌月卿班,左掖回翔咫尺間。廿五載追蕓署啟,一周甲紀律□頒。人傳舉案齊眉瑞,天與雙芝照玉顏。千里太行環禁闕,寄巢小閣對看山。綠云屋切御書亭(屋后舊有圣祖仁皇帝臨董石刻,今葺亭以奉),堂扁祥仍仿鶴銘。小筆往時慚疥壁,擇言今日喜題屏。連春祓稧心同素,繞郭林廬眼倍青。喬木畫圖公省識,玉河日響第三廳。文章曹植富波瀾,依舊條冰系冷官。對命書思惟曰厲,挑燈撫卷要心安。漸于平淡求詩味,不假詞華飾外觀。神到香山非貌似,一觴洛社試尋看。蓮宇門墻漸少人(予與先生同出海昌相國師門)。白頭幾個訂比鄰,庭蘭日茁家園近。澗柏相依氣味親,南有髯翁話經術(前年魚門編修六十)。北尋野圃見天真(明年裕軒前輩六十),續將道古瀛洲錄,最好圍爐臘雪春。

(張若渟)題簽:張文和公子位至工部侍郎。

律轉光風物候新,名卿介壽集嘉賓。籌添六秩齊眉日,策易三陽錫嘏辰。有子聲騰名下士,諸孫林立眼中人。江梅掩映萊衣燦,香泛椒樽正早春。南山佳氣郁崔嵬,品望清華列上臺。丹陛聯趨欣接武,玳筵稱祝愧非才。樂天胸次偕春盎,篤舊恩光計日來。兄事十年論齒長,高軒晨夕喜追陪。

(王昶)憶昔攀嵇日,匆匆歲屢遷。欣同登蕊榜,獨讓步花磚。品漸榮三院,名旋亞萬年。國華人并重,公望世爭傳。在位風堪式,趨庭訓備宣。駒昂期特達,鶴翥耀聯翩。院鵲棲如舊,宮蟾占得先。兩行瓊樹立,三秀玉階駢。樂志兼泉石,娛情寄簡編。游攜安石屐,交合伯牙弦。北闕恩終荷,南陔瑞永延。由庚歌溢慶,花甲算初全。梁案齊征福,萊衣舞競妍。華堂群介祉,樂事滿瓊筵。

(朱筠)視我十年長,同己間一九(君己亥,我己酉)。五十我初艾,六十君稱叟。天都兩閑人,生趣天獨厚。束發記同年,人生亦非偶。相從話平生,要之以久久。君不飲我飲,良會女攜酒。名藍或古岫,勝處相返走。年年看好花,好色此何咎。尊能澹與泊,三彭烏用守。干支已略周,先難易為后。今歲梅花早,寒交共君壽。甲戌題名初,辛楣年三九(辛楣戊申生)。千里遠寄君,賡和效白叟。我亦師其意,有間入無厚。王紀(謂蘭泉、曉嵐)各張軍,兩大非吾偶。賦詩正四人,去日感其久。愿得晨夕見,見則中以酒。吾儕息壤盟,生日遣伻走。胡令久寂然,誰與執其咎。所當按齒籍,火攻發墨守。一月再之飲,必罰至而后。更作詩寄南,補稱老錢壽(去歲辛楣五十矣)。

(王杰)喬松有本性,白雪流清妍。際此歲華節,稱觥難老年。冏卿起西河,植品端且醇。汲古蘊根柢,華國敷芬芳。摘髭取科第,簉翼入木天。文采映臺斗,風度推神仙。徊翔寄言路,踐歷登清班。課子成令器,競爽得二難。玉堂既接武,杏苑行差肩。嘉平周綺甲,和煦開瓊筵。庭柯正晚翠,相對舒丹顏。作詩介眉壽,臈醒酬千尊。

作者簡介:

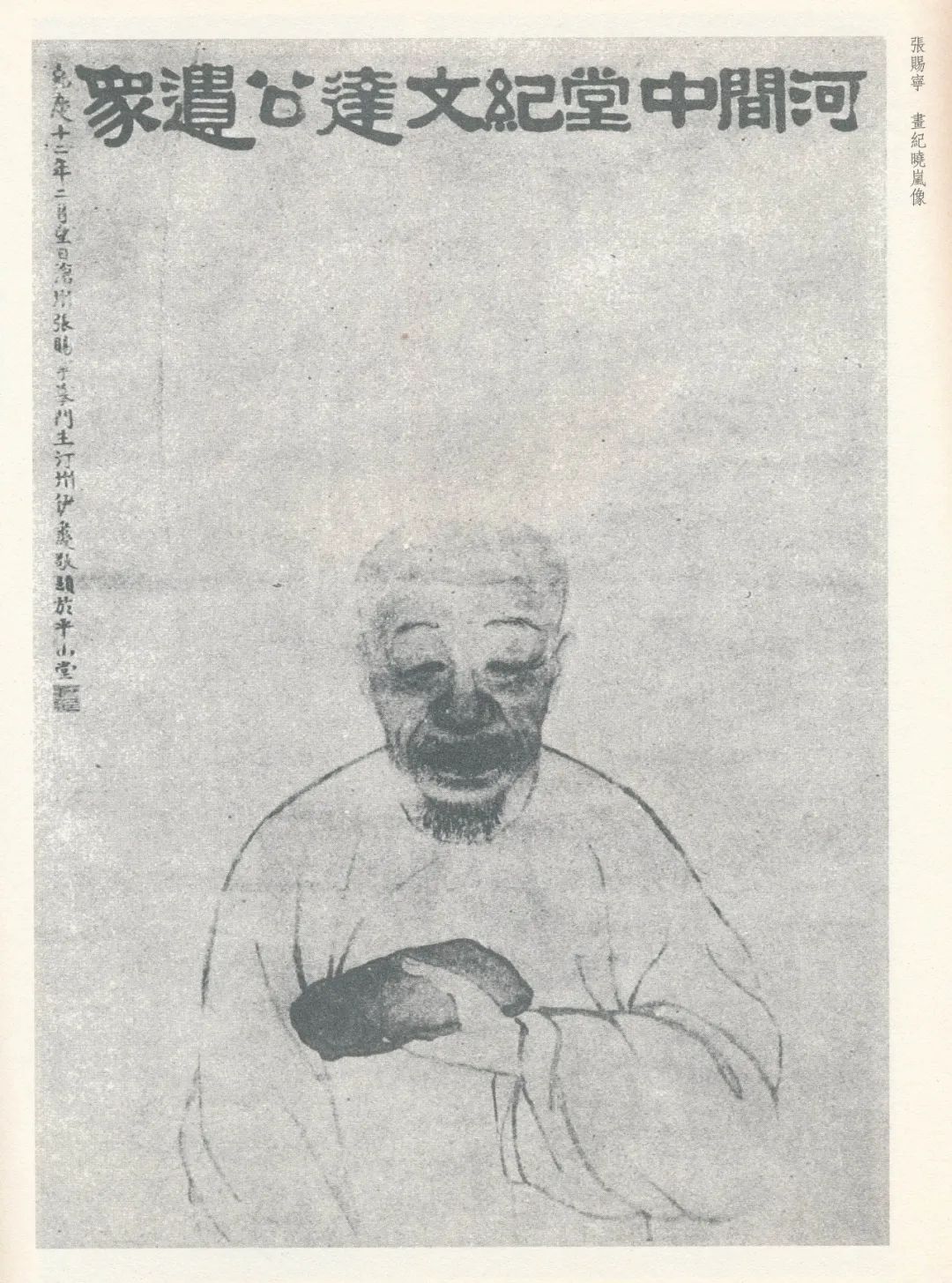

1.紀昀(1724-1805),字曉嵐,別字春帆,號石云,道號觀弈道人、孤石老人,清朝直隸獻縣(今河北省獻縣)人。乾隆十九年(1754)進士,官至禮部尚書、協辦大學士,太子少保。曾任《四庫全書》總纂官。著有《閱微草堂筆記》。

2.蔣士銓(1725-178),字心馀、苕生,蕖生,號藏園,又號清容居士,晚號定甫。江西鉛山人,祖籍浙江長興。清代戲曲家、文學家。乾隆二十二年(1757)進士,官翰林院編修。精通戲曲,工詩古文,少與汪軔、楊垕、趙由儀并稱“江西四才子”。詩與袁枚、趙翼合稱“江右三大家”。著有《忠雅堂詩集》《紅雪樓九種曲》等。

3.陸錫熊(1734-1792),字健男,號耳山,上海人,清朝官吏。乾隆二十六年(1761)進士,授內閣中書。奉命編《通鑒輯覽》,繼為《四庫全書》總纂官,與紀昀同司總纂,并授翰林院侍讀。五遷左副都御史,又令詣奉天校文溯閣藏書。著有《篁村詩鈔》等。

4.程晉芳(1718-1784)清代經學家、詩人。初名廷璜,字魚門,號蕺園,歙縣岑山渡(屬安徽)人。乾隆三十六年(1771)進士,由內閣中書改授吏部主事,遷員外郎,被舉薦纂修四庫全書。著有《蕺園詩集》十卷等。

5.阮葵生(1727-1789),字寶誠,號吾山,清代淮安府山陽縣人(今江蘇淮安市楚州區),乾隆進士歷任監察御史、通政司參議、刑部右侍郎,是清代乾隆時期有成就的詩人、散文家和法學家。任《大清會典》纂修官總裁。著有《茶余客活》等。

6.曹錫寶(1719-1792),字鴻書,一字劍亭,江南上海人。乾隆初舉人,考授內閣中書,充軍機處章京。乾隆二十二年(1757)進士,改庶吉士。三十一年(1766)散館,改刑部主事。再遷郎中,授山東糧道。后令編《四庫全書》,官至國子監司業。

7.曹仁虎(1731-1787),字來殷,號習庵,嘉定(今屬上海)人。清文學家、藏書家。乾隆二十二年(1757)舉人,授內閣中書。二十六年(1761)進士,選庶吉士,授編修。著有《宛委山房詩集》等,并與王鳴盛、王昶、錢大昕、趙文哲及吳泰來、黃文蓮稱“吳中七子”。

8.曹文埴(1735-1798),字近薇,安徽歙縣人。清代重臣,同其子曹振鏞世稱“父子宰相”。乾隆二十五年二甲一名進士,改庶吉士,授編修。后累遷左都御史,執掌刑部、兵部、工部、戶部兼順天府尹。官至戶部尚書,加太子太保。《四庫全書》總裁官之一。著有《石鼓硯齋文鈔》卷。

9.裴謙,字子光,陽曲人。乾隆壬辰(1772)進士,改庶吉士,授編修,歷官侍讀學士。有《竹溪詩草》。

10.翁方綱(1733-1818),字正三,一字忠敘,號覃溪,晚號蘇齋,順天大興(今北京大興區)人。清代書法家、文學家、金石學家。乾隆十七年(1752)進士,授編修。歷督廣東、江西、山東三省學政,官至內閣學士。精通金石、譜錄、書畫、詞章之學,書法與同時的劉墉、梁同書、王文治齊名。論詩創“肌理說”,著有《粵東金石略》等。

11.嵇璜(1711-1794),字尚佐,晚號拙修,江南無錫縣(今江蘇省無錫市)人。清朝水利專家。嵇曾筠之子,父子皆長于治河。雍正八年進士,歷官乾隆間南河、東河河道總督、工部尚書,晚年加太子太保,為上書房總師傅,以治河有功著稱。

12.李中簡(1721-1781),字廉衣,一字子敬,號文園。河北省任丘市長豐鎮西郝村人。清代乾隆時期享譽文壇的文學家、詩人,在清代文壇地位占有一定的地位。乾隆十四年(1749)進士,入翰林院、侍直內庭,以至任咸安宮學總裁、提督學政等職。

13.朱珪(1731-1807),字石君,號南崖,晚號盤陀老人。與其兄朱筠,時稱“二朱”。祖籍蕭山蜀山街道越寨村,后隨父朱文炳由蕭山僑居順天大興縣(今北京市),遂入籍順天府。自十七歲于乾隆十二年(1747)殿試為進士,選庶吉士,散館授編修,侍讀學士,后命教嘉慶帝讀書,以至禮部侍郎,兩廣總督,吏、兵、戶部尚書,協辦大學士,太子太保,太子太傅等職務。

14.趙佑(1727-1800),字啟人,號鹿泉,浙江仁和人。乾隆十七年(1752)進士,改庶吉士。散館,授編修。歷充主考官,諸道監察御史,督江西、安徽、福建、順天學政。官終都察院左都御史。佑工制舉業及古文,著有《清獻堂集》等。

15.張若渟(1728-1802),字圣泉,號壽雪,安徽桐城人。大學士張廷玉之子。捐納為刑部主事,歷官軍機章京,四川建昌道,工、刑、戶各部侍郎,兵部尚書。

16. 王昶(1725-1806),字德甫,號述庵,又號蘭泉。江蘇青浦朱家角(今屬上海)人,清代文學家、金石學家。乾隆十九年(1754)進士,二十二年(1757)召試第一,入直軍機處。歷任鴻臚寺卿兼軍機章京、江西按察使、陜西按察使、云南布政使,官終刑部右侍郎。與王鳴盛、吳泰來、錢大昕、趙文哲、曹仁虎、黃文蓮并稱“吳中七子”。著有《金石萃編》《春融堂集》等。

18. 朱筠(1729-1781),字竹君,又字美叔,號笥河。其先家浙之蕭山,祖輩僑居京師做官,遂入籍順天大興。清代著名學者,人稱“竹君先生”。乾隆十九年(1737)進士,乾隆三十七年(1772)奏言翰林院藏《永樂大典》,為此乾隆帝派紀昀為總裁,校核《永樂大典》,乾隆帝以其學問優異,特授翰林院編修,充《四庫全書》纂修官,兼充《日下舊聞考》總纂之一。著有《笥河文集》四卷。

19.王杰(1725-1805),字偉人,號惺國,陜西韓城人。清朝狀元、名臣,陜西第一名臣。初在南書房當值,后經多次升遷,官至內閣學士。乾隆三十九年(1774)任刑部侍郎后又轉調吏部,擢升右都御史,乾隆五十一年(1786)出任軍機大臣,上書房總師傅,后出任東閣大學士,總理禮部。嘉慶帝即位,仍為首輔。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號