廣東崇正2020年秋季拍賣會

預展時間丨2021年1月5-6日

拍賣時間丨2021年1月6日(晚)-1月7日

展拍地點丨廣州東方賓館會展中心(廣州市流花路120號)

支持現場競投、電話委托競投、崇正在線網絡同步拍

詳情請詢:020-83344380、83394856

電話委托:13929579713

網拍客服:18819155972

中國古代何時有圓桌?

在流行共餐的中國,我們使用圓桌燕聚,是理所當然、再尋常不過的事了。但大家是否想過,我們使用圓桌的歷史,其實并不久遠。

廣東崇正2020秋拍拍品 LOT 1712

清雍正/乾隆 粉彩西洋人物紋觀音瓶

來源:紐約佳士得2008年9月17日LOT.513

出版:《嶺南私家藏珍》,嶺南美術出版社,2010,圖版34

H:51.5cm

隨便翻閱一下王世襄先生的《明式家具研究》,里頭介紹的各種明代以來的木作家具款式,桌案一類是沒有圓形的,只有繡墩、花幾、杌子,才會見到渾圓的形制。或者檢索明代的繪畫和戲劇小說的繡像,也幾乎不見圓形桌案的蹤影。個中原因,有待考證,而至于圓桌是從何時出現,又何時開始流行天下,從清代的圖像和文獻記載,不難發現一些線索。

清初繡像中的飲宴場景

《圣諭像解》卷二 康熙承宣堂刻本

翻查文獻,我們幾乎不能在清代以前的書籍中找到圓形桌具的記錄,而自清代雍正乾隆年間,圓桌開始被一些著名的小說刻意提及。如《紅樓夢》第三十八回,兩度提到賈府人圍著“大圓桌”賞菊吃螃蟹。又如《蜃樓志》第二回有一句寫到:“正說間,溫商回家,特地進來看萬魁,慰問一番,分付備酒壓驚,擺上一張紫檀圓桌,賓主師弟依次坐下。”這句話中,作者特地點出溫鹽商在家招呼客人所用的是圓桌,似乎都在暗示圓桌是豪富之家才會使用的高貴家具。

《乾隆是一是二賞古圖》中的圓桌

翻閱雍乾年間一些著名文人的集子,圓桌也不時被提及。暫就所見,著名戲曲作家黃圖珌,專講文玩飲饌的《看山閣閑筆》,書中卷十圖文并茂地介紹一系列自覺脫俗的家具,其中就包括一張圓桌。揚州八怪之一的吳聘、經學家錢大昕,他們都有吟詠圓桌的詩作傳世。與和珅關系密切的吳省欽,也曾提到自己曾收受一位官員饋贈的圓桌。

這些士大夫的詩作,無不在講述自己使用圓桌的體驗。由此可知圓形桌子在雍乾年間,是頗為奇特的新事物。如錢大昕《圓桌》詩開頭寫道:“曾記瑤臺聚八仙,模棱新樣阿誰傳。”這兩句詩在說,過去人們飲宴聚會,都用八仙桌,即方桌,而眼前這種沒有棱角的圓桌,樣式新穎,到底是誰創制的呢?學問淵博如錢大昕,竟然也不得其詳。

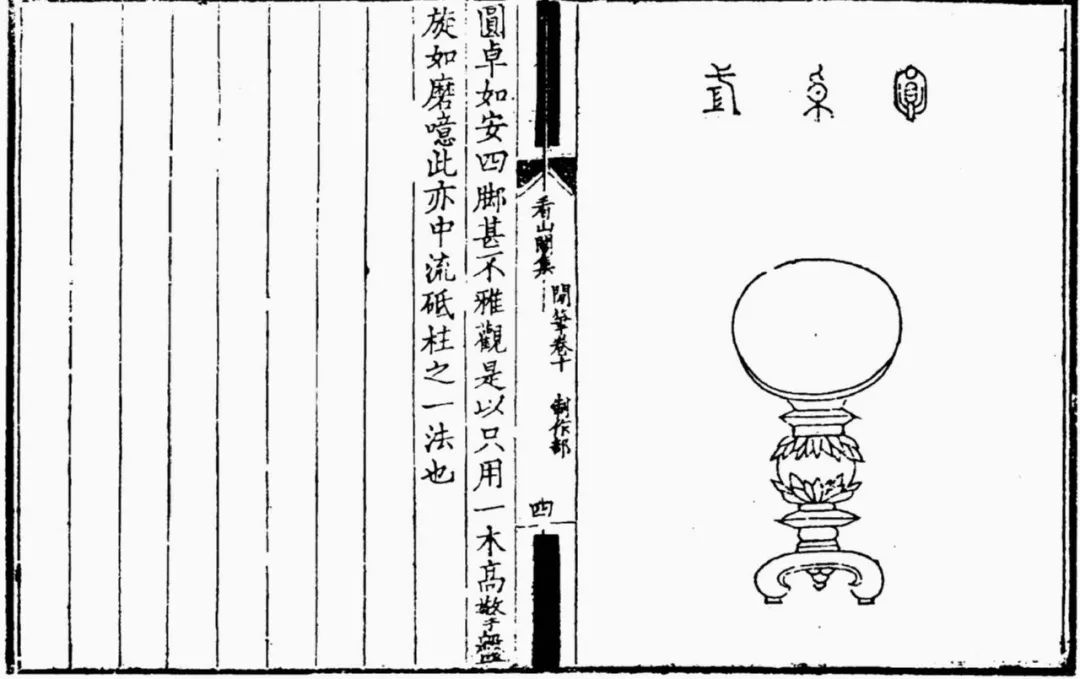

黃圖珌《看山閣閑筆》卷十

當時出現的新款飯桌具體是什么模樣的呢?根據《看山閣閑筆》所畫,是一張獨腿圓桌,圖說稱:“一木高擎,盤旋如磨。噫,此亦中流砥柱之一法也。”而吳聘詩中也提及“先天有象擎孤柱”,皆指出這類圓桌是獨腿擎天。再根據錢大昕詩中“讓坐無妨左右旋”一句,似乎在說桌面還能隨意旋轉。至于吳省欽獲贈的圓桌,還是可以隨意折疊的。士大夫們對新事物充滿好奇而不求甚解,但根據上述描述,我們不難發現,這種獨腿圓桌應是來自西洋。

Lot.1712 展開圖 局部

這類獨腿圓桌在當時也出現在外銷西洋題材的圖案之上。較為典型的就像題圖中這只經海外回流的粉彩西洋人物大瓶,高達51.8厘米,闊口、溜肩、長腹,造型頗有明末清初筒瓶的遺意,其胎釉、彩料和繪畫風格則充滿雍正民窯特點。早期釉上彩料多使用進口琺瑯料,瓶上胭脂紅和翠色發色明艷,質地透亮如玻璃,正是那個時代釉上彩的特色。瓶身正面繪有西洋人物行樂圖。主畫面是一對衣著光鮮容貌怡然的洋人夫妻,身后的少主步趨相隨,前面則是一位躬身回首正在察言觀色的女仆。從人物高顙深目、曲發隆鼻的形象,可知他們是西洋人,尤其是男主人頭上佩戴的黑色三角帽,這是17世紀后期開始盛行歐洲的男性冠飾。至于人物的衣著和紋飾,則完全依照中國傳統戲劇人物的打扮來模擬西洋人物形象,像是男主人棕色的綁腿,其原意大概是想表達主人正穿著一對黑皮長靴。清代自立國之初就頗重用西洋傳教士,并于康熙、雍正、乾隆三朝達至頂峰。皇帝對西方科技文化充滿興趣,宮廷里流行各種西洋新奇事物。雍正皇帝甚至頭戴假發、身穿洋裝命人畫像。故宮傳世的琺瑯器具,許多繪有西洋人物風景。本品瓶身所繪西洋人物正是在這樣的時代背景下出現。

本品構圖時代特征明顯

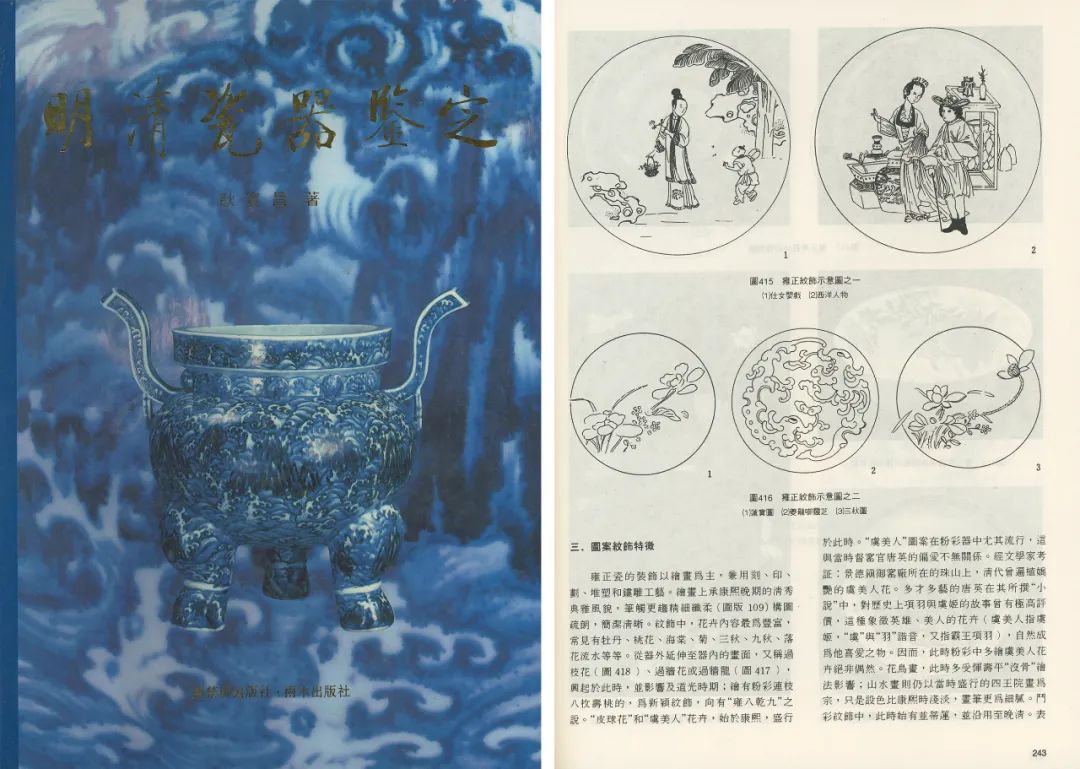

參考耿寶昌 《明清瓷器鑒定》雍正紋飾示意圖一

至于人物背后的場景點綴,使用了康熙以來流行的博古紋飾,是典型化了的士大夫書齋擺設。這只瓶子圖案構圖,與雍正外銷名品——粉彩錦地三娘教子圖盤十分相似,只不過人物換成了西洋人物。三娘教子圖盤的常見構圖一般會在女主人身旁繪畫一座湘妃竹香幾。湘妃竹幾案流行于雍正年間宮廷,這在雍正《十二美人圖》中多有體現。而該瓶構圖上,為了契合西洋風格,則把湘妃竹香幾改成了一張西洋獨腿小圓桌,從臺面陳列的銅瓶和香爐,可知正是被視作香幾使用。

Lot.1712 背部

至于中國人使用這類西洋風格獨腿圓桌的圖像資料,則可參考清代各種描繪中國風俗的外銷畫。但在18世紀的紙本水粉畫中,無論園林、市井還是家居場景,也還不多見圓桌身影。直到在19世紀的通草畫上,圓桌才大量出現在描繪中國人生活的場景當中,制作形式也日趨多樣,從西式的一腿三足,或獨腿加圓座,還有鑲大理石四足加圓腳棖圓桌等等,表明圓桌在當時已蔚然成風,至少在廣州地區已成為普遍使用的家具。

晚清 通草畫中的會餐場景

斯德哥爾摩國立民族學博物館藏

圓形桌具除了作為香幾,還可作為書案(廣州博物館:《廣府舊事》,第70頁),或是大型的飯桌。伊凡·威廉斯著、程美寶譯編的《廣州制作:歐美藏十九世紀中國通草畫》,收錄了斯德哥爾摩國立民族學博物館所藏的一張通草畫,畫中五男五女圍著圓桌宴飲,每人各一副筷子勺子酒杯,正中擺放著八道菜肴,兩名仆人左右侍候。這和我們今日的多人圓桌飯局,已無多大差別了。

Lot.1712 展開圖

1736-38 荷蘭東印度公司訂制名品

廣東崇正2020秋拍拍品 LOT 1671

清雍正 粉彩持傘美人圖盤

D:23cm

本品持傘美人圖案是18世紀外銷瓷中的名品。美國大都會博物館、臺北故宮博物院、阿姆斯特丹國家博物館、廣東省博物館等皆有收藏,并時作展出。該圖案的特殊意義在于見證了18世紀航海時代中西文化交流的傳奇歷史。

自畫像

Cornelis Pronk(1691-1759)

持傘美人的圖樣設計來自18世紀荷蘭著名畫家Cornelis Pronk的手筆。雍正十二年(1734),荷蘭東印度公司高薪聘請Cornelis Pronk設計餐具、茶具、花瓶紋飾。圖樣繪成之后,由東印度公司的海舶寄送到荷蘭在印尼的殖民地巴達維亞,隨后再將圖樣分別送去中國廣州和日本長崎當地工匠按樣燒制。持傘美人是Pronk瓷器設計作品中唯一在中國和日本同時兩地燒制的圖案。

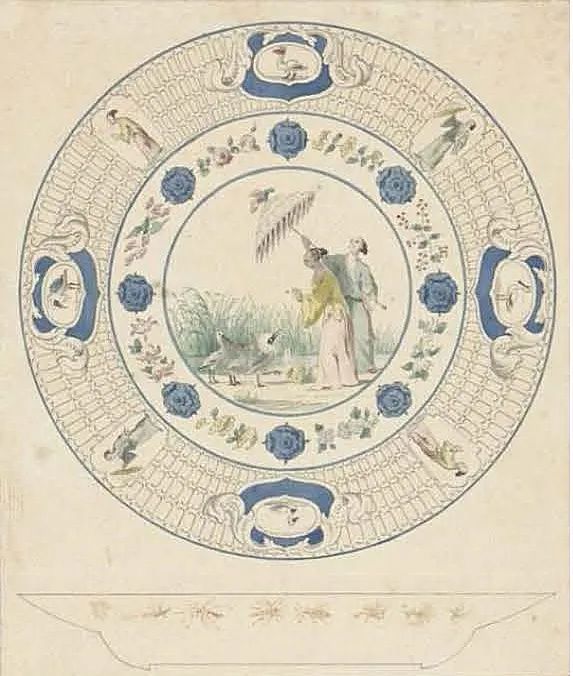

持傘美人圖的水彩畫樣

從現藏于阿姆斯特丹國家博物館Pronk的設計圖樣,可知持傘美人圖案在設計之初,仕女的形象便是頭上盤髻,大袖寬衣,明顯是在意模仿東方情調,至于仕女身旁的琵鷺(spoonbill)和流蘇鷸(ruff),則是尼德蘭的本土禽鳥。

Lot.1671 局部

當Pronk的設計去到中國和日本匠人的手里,中國工匠繪出的持傘美人無論容貌和衣著更為接近傳統的仕女,若不是翻查背景資料和觀察鳥類,人們也許不會認為圖案出自西方人的設計。日本燒制的持傘美人也被本地化,成了穿著和服的江戶美人。持傘美人圖瓷器制成回到歐洲,大受歡迎,從此成為了熱銷的名品。此后歐洲私人瓷器商一直保持來華訂制相同紋飾的瓷器。如今可見的外銷持傘美人,包括了早期的粉彩、青花、以及乾隆年間的青花紅彩描金。而其圖案,到了18世紀晚期,變得更中國化,圖案中的禽鳥和蘆葦,甚至被畫成了仙鶴和松樹,賦予了傳統松鶴延年的美好寓意。由于持傘美人紋飾在西方太深入人心,所以即使是在大航海時代結束以及西方制瓷業崛起之后,持傘美人仍作為經典紋飾不斷被復制生產直到整個19世紀。

清雍正 粉彩持傘美人圖盤

荷蘭阿姆斯特丹國家博物館藏

本品以粉彩繪圖,胭脂紅彩作錦地,八面開光,使用彩料有玻璃質感,特別是胭脂紅彩和藍彩非常透亮,特別是如藍寶石發色板的藍彩,是進口材料,《景德鎮陶錄》稱作“法藍”,和清中期景德鎮粉彩不同,是早期的粉彩作品。而且本品圖案如華蓋、仕女衣著和動作都非常接近Cornelis Pronk設計原有樣,尤其是代表尼德蘭風情的琵鷺(spoonbill)和流蘇鷸(ruff)依據圖樣逼真地重現。本品與阿姆斯特丹國家博物館所藏的粉彩持傘美人圖盤紋飾最為接近,幾乎同出一爐。而臺北故宮、廣東省博所藏青花礬紅描金者,人物及禽鳥描繪給予簡化處理,可知時間均較本品晚出。

清 乾隆 五彩持傘美人紋盤

臺北故宮博物院藏

江戶時代 有田窯 五彩持傘美人紋盤

大坂市立東洋陶磁美術館藏

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號