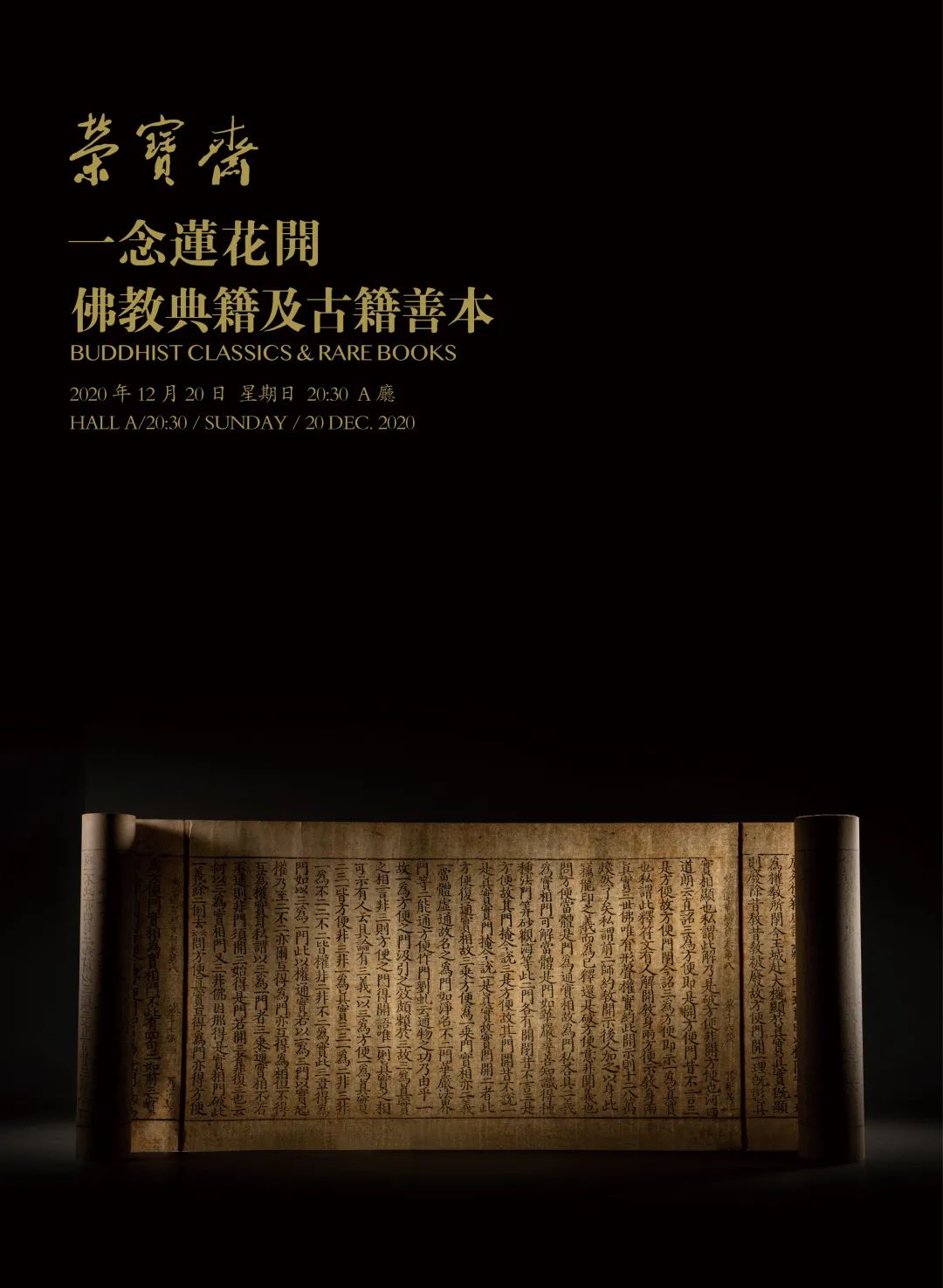

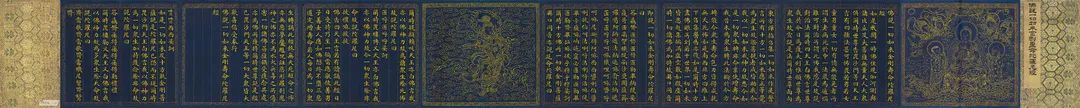

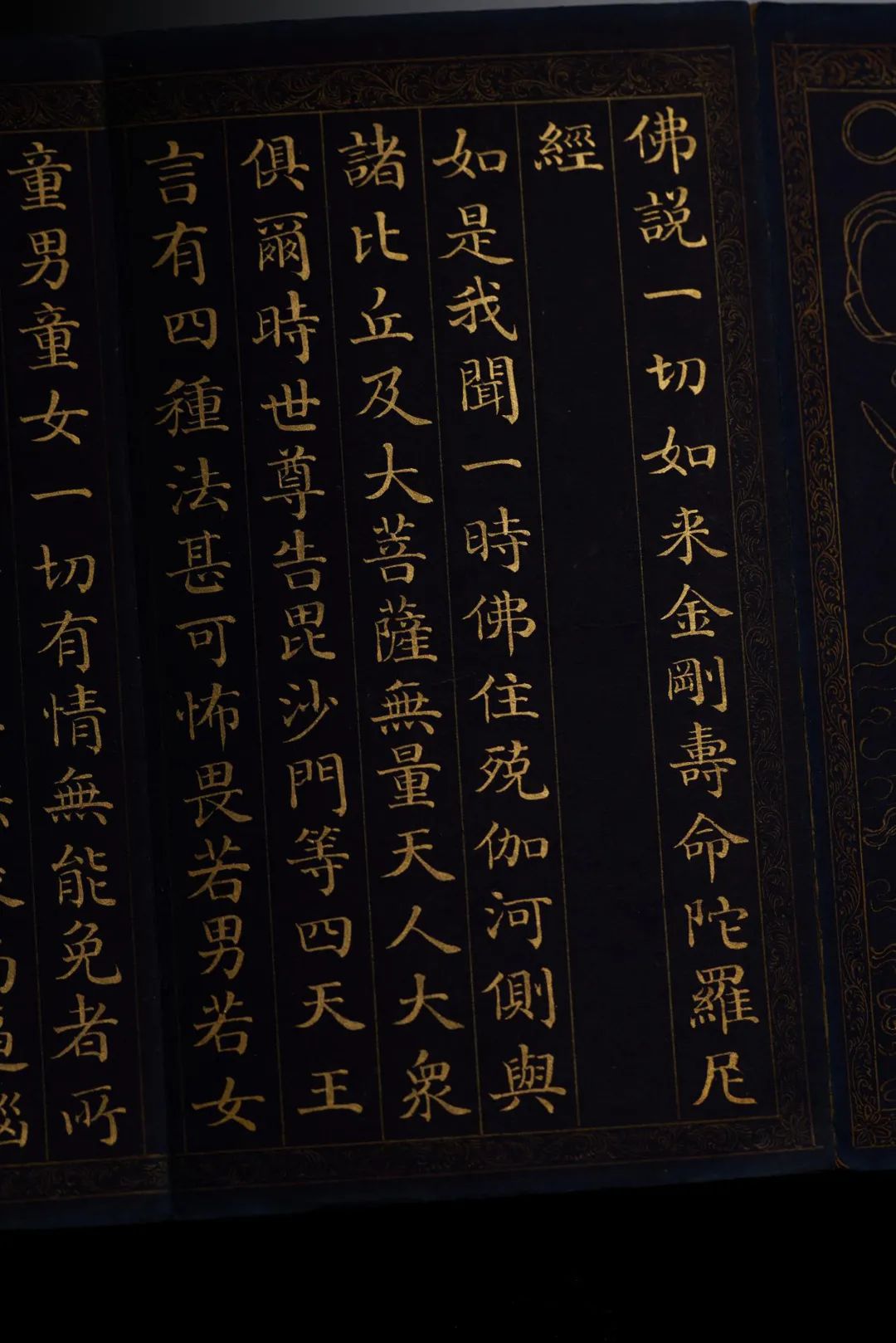

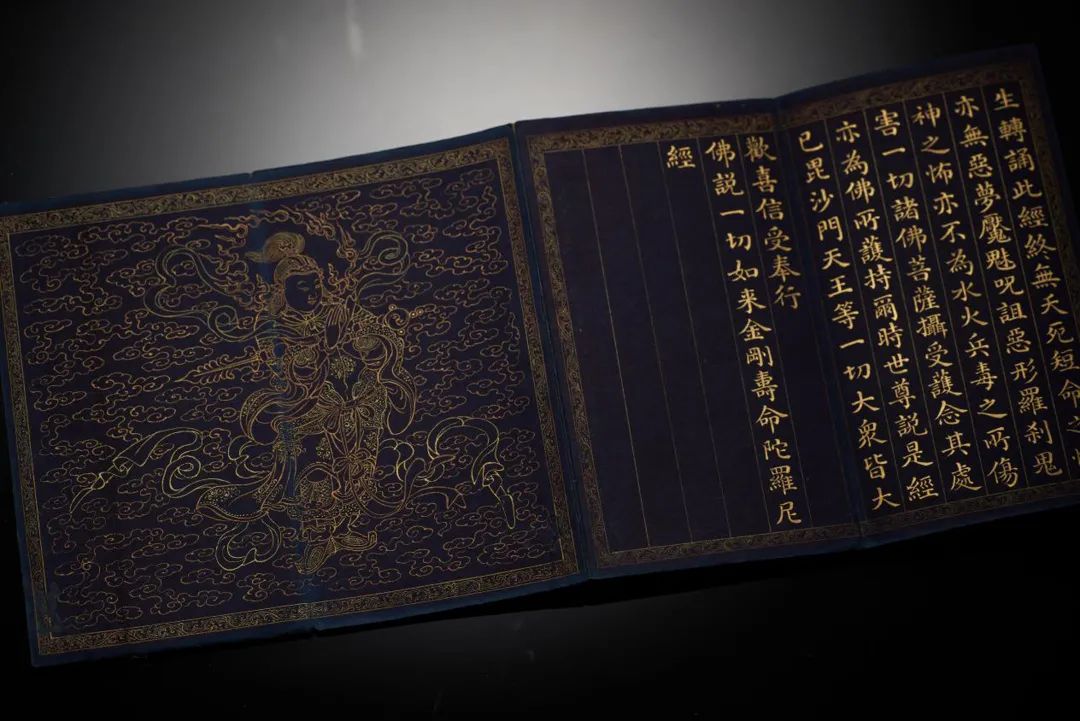

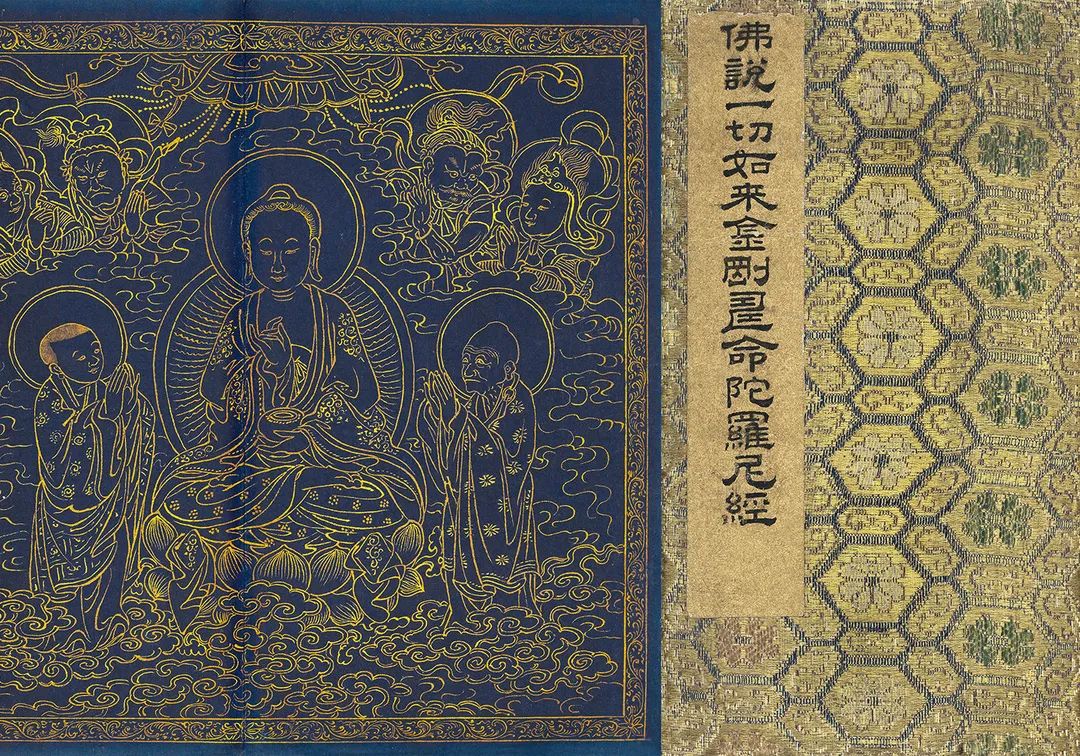

清乾隆御制宮廷磁青泥金寫本《佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經》

日期:2020-12-17 10:36:42 來源:北京榮寶

拍賣

>清乾隆御制宮廷磁青泥金寫本《佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經》

本次北京榮寶2020秋拍“一念蓮花開·佛教典籍及古籍善本專場”征集到一件極為珍貴的清代乾隆宮廷御制磁青泥金寫經。歷代內廷繕寫佛經是為傳統,迄唐以來,或為祈福納祥,或為孝慈延壽、或禱國祚咸通。自元明清以來,多崇信佛教,其所繕寫佛經,一般也是延請圣僧大德領銜,由內廷選上等庫磁青紙、精工良才,明臣謄錄,金泥寫就,而裝池規制極盡莊重考究而成,以奉內廷或敕建佛寺供養。若有為君者,發愿寫經,必探國之珍材、任絕世藝匠,祈以誠心制經,種功積德。

盛世乾隆

?

乾隆是清朝清高宗愛新覺羅?弘歷的年號。前后共六十年,起止時間為1736年至1795年。

乾隆在位期間中國的發展達到了封建社會歷史的最高峰,文治武功至極。文治上,乾隆帝重視社會的穩定,關心百姓,繼續施行雍正帝的“攤丁入畝”制度,起到了保護農業生產的作用,使得清朝國庫日漸充實,人口大幅增長,乾隆五十七年(公元1790年)更是突破3億。還進行了《四庫全書》的編撰等。武功上,更是發揮至極,平定準噶爾和大小和卓叛亂,正式將新疆納入中國版圖;反擊廓爾喀入侵,捍衛了西藏的主權完整;? 平定林爽文事件,保衛臺灣的統一;無懼沙俄武力威脅,保護歸國的赤子漠西蒙古—,鞏固了多民族國家的發展。

清高宗弘歷,清朝第六位皇帝,清軍入關之后的第四位皇帝,生于康熙五十年(1711年)八月十三日,卒于嘉慶四年(1799年)正月初三。年號“乾隆”,寓意“天道昌隆”。

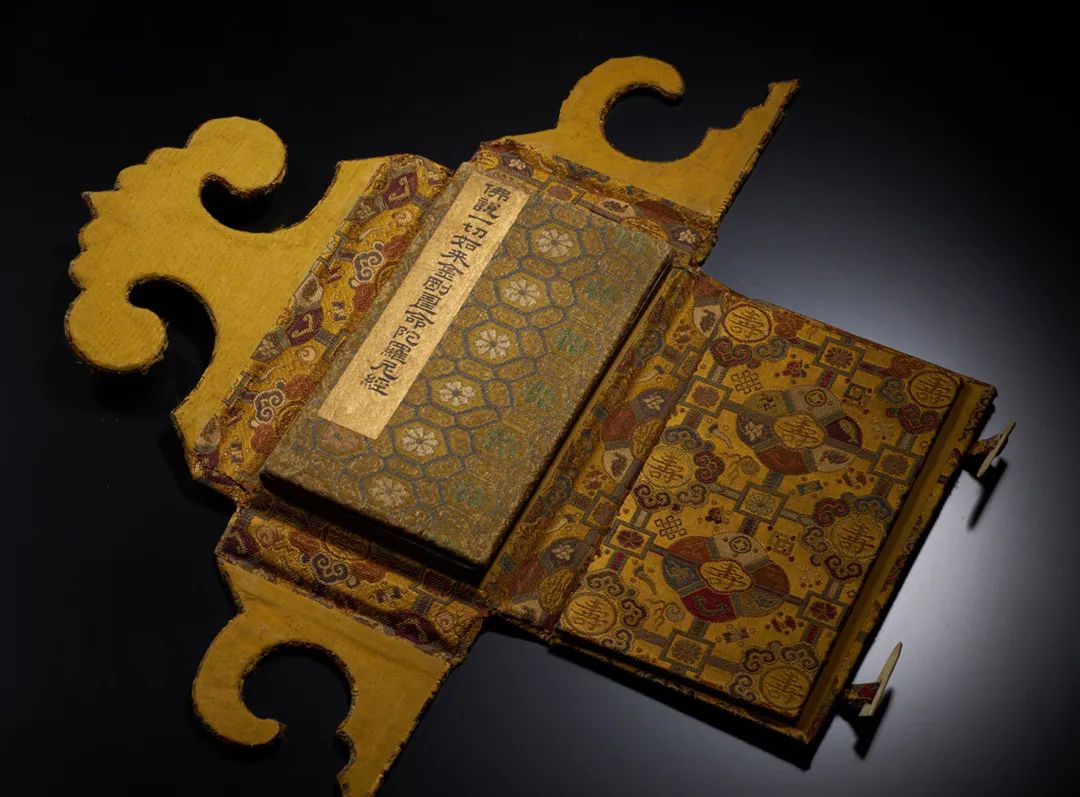

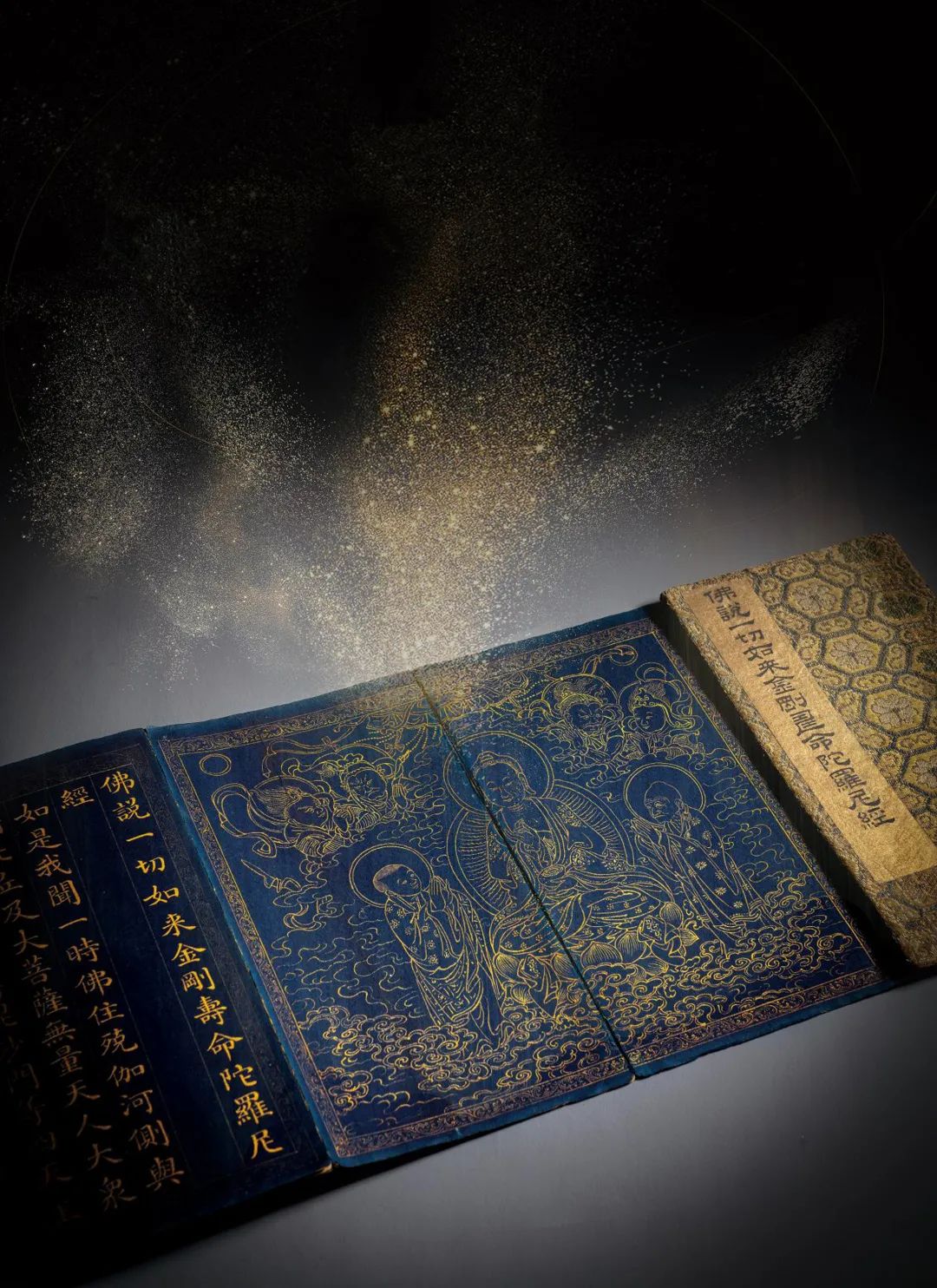

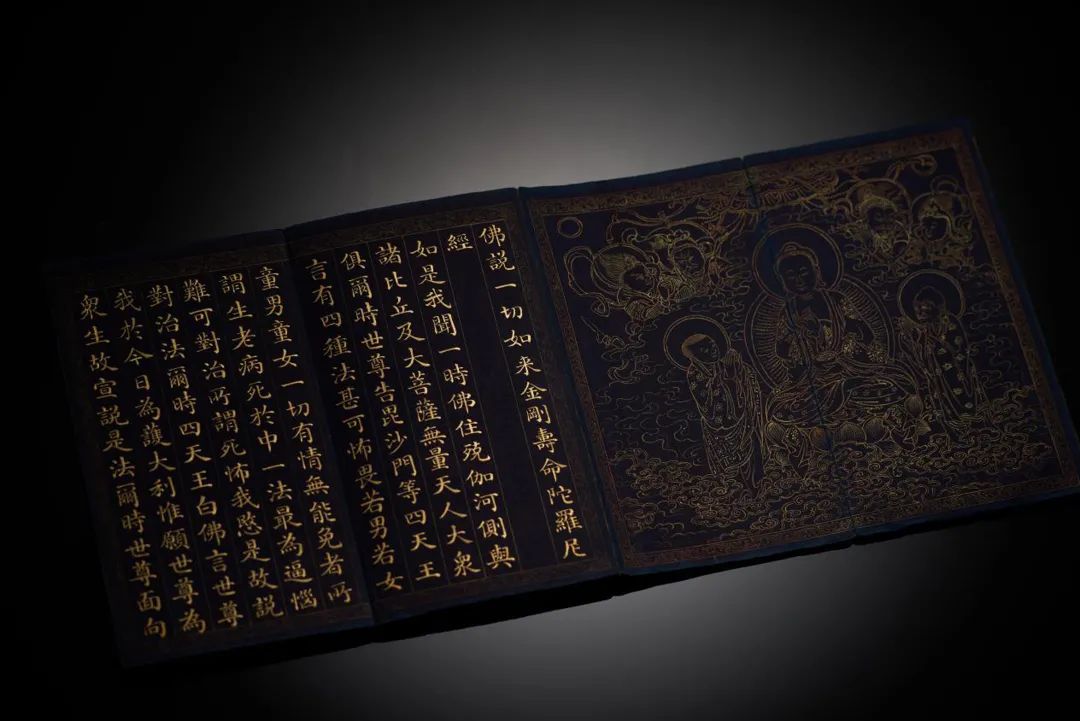

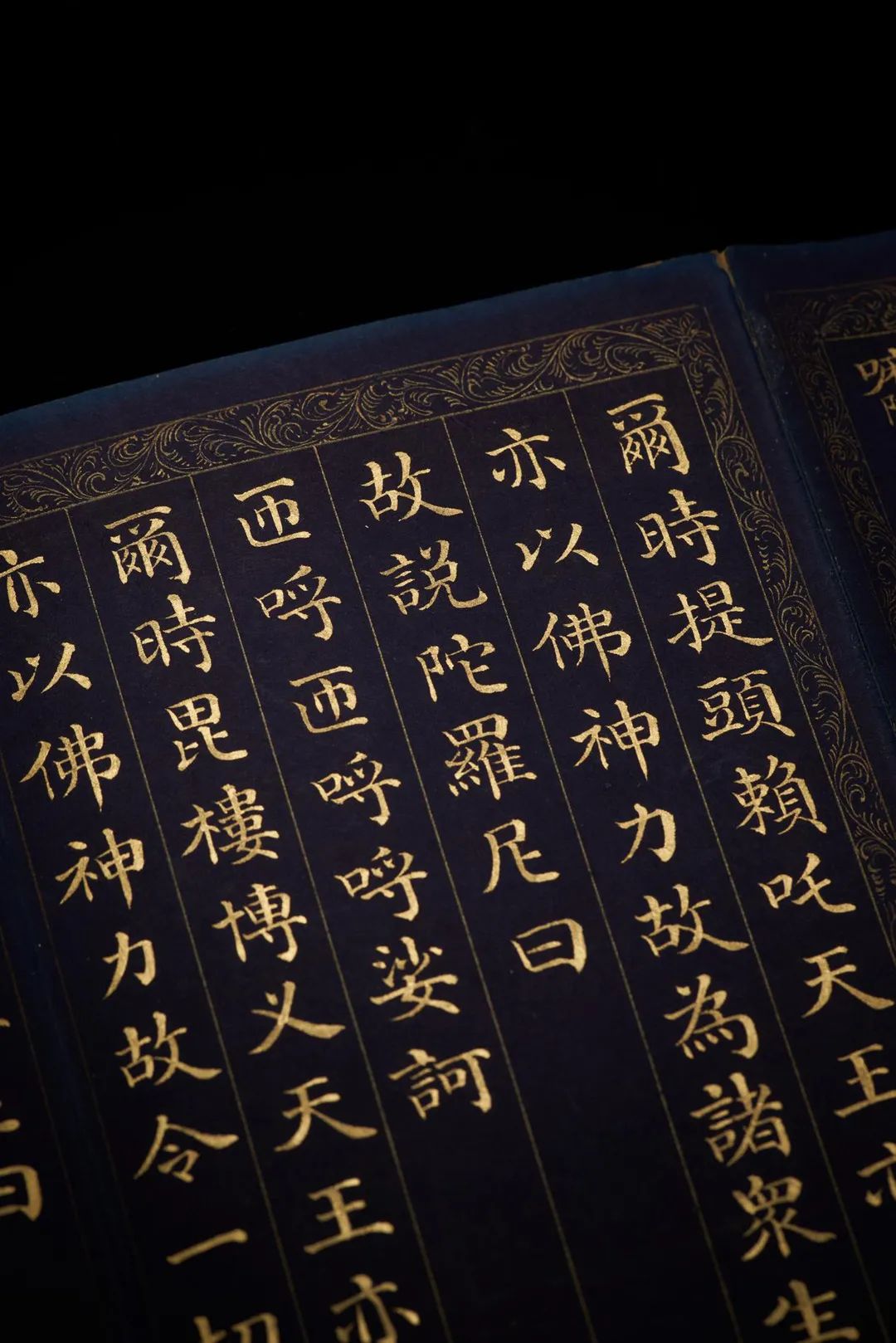

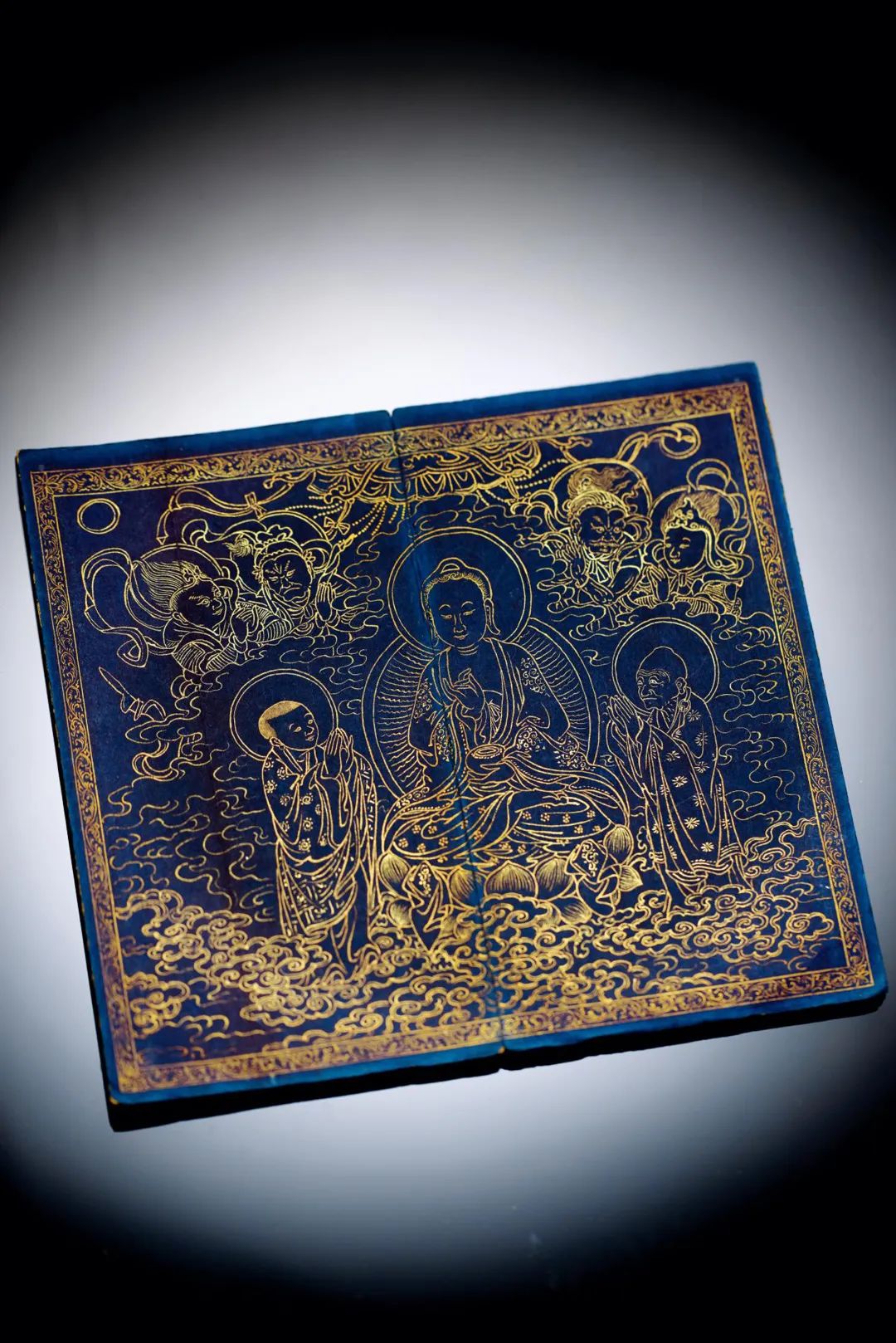

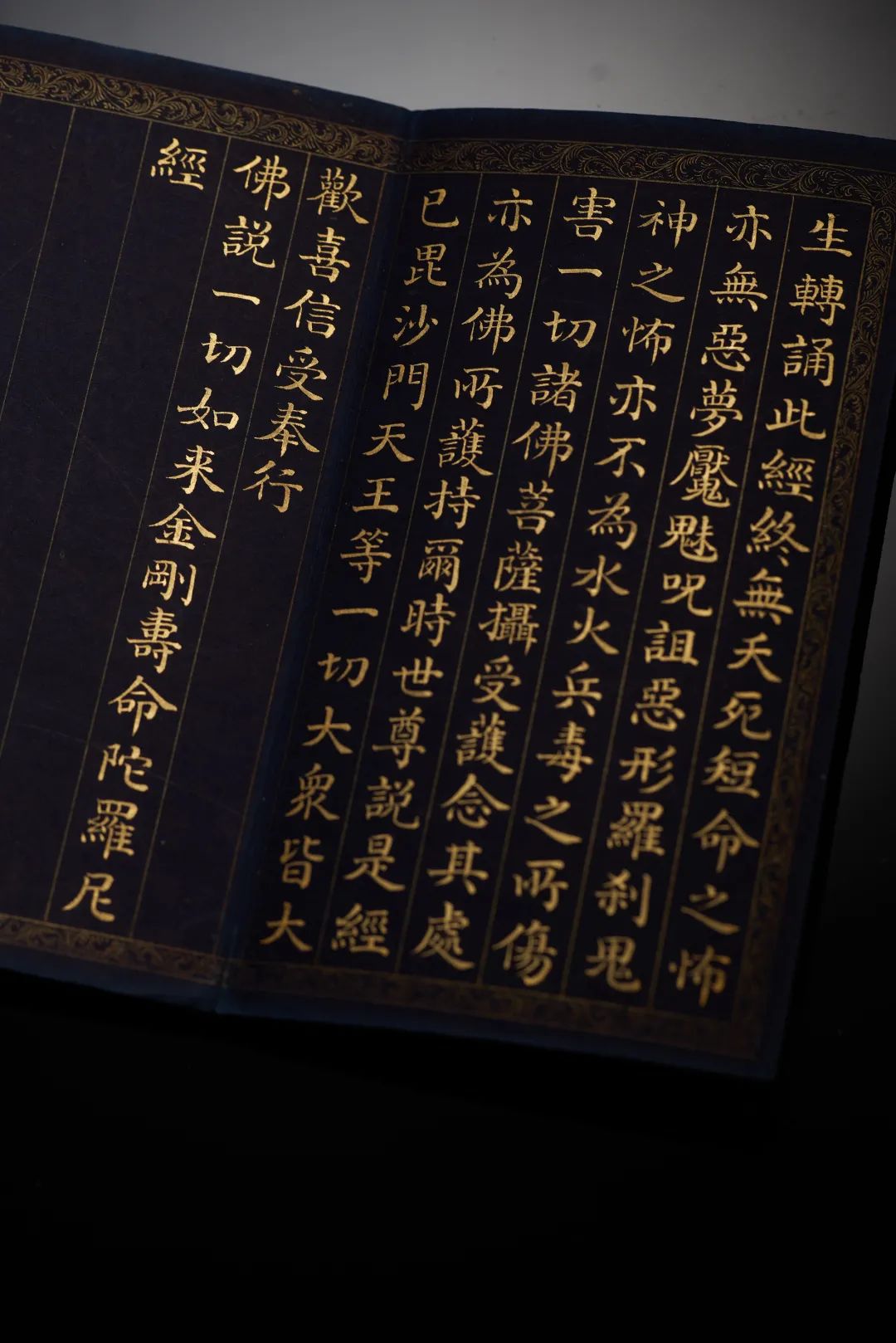

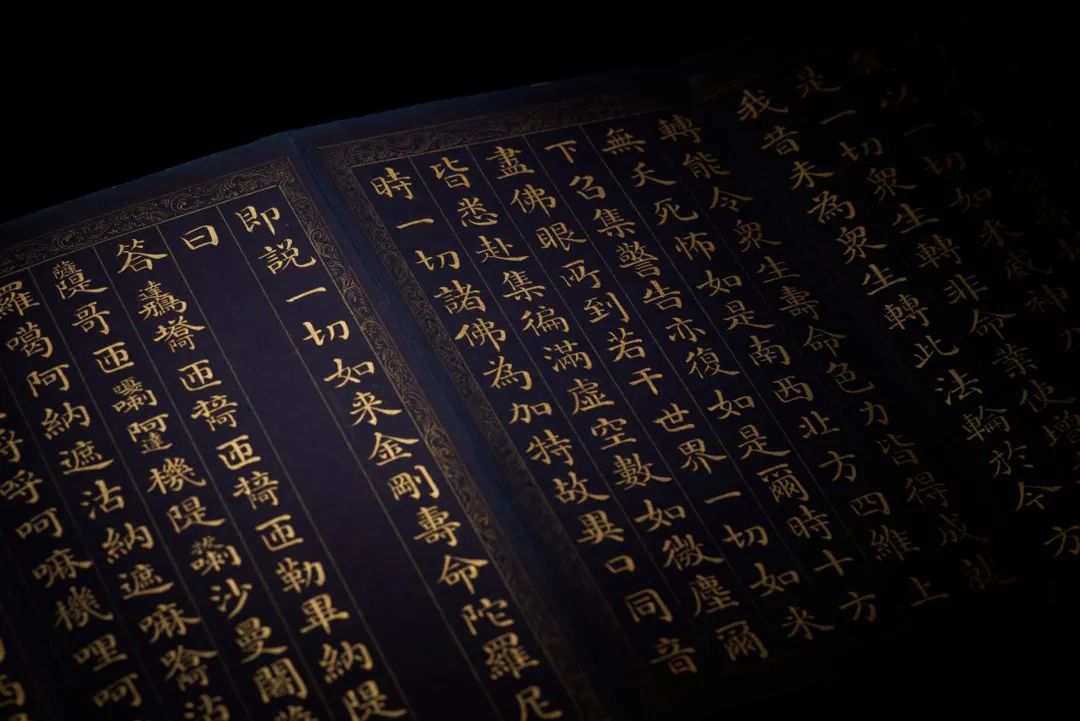

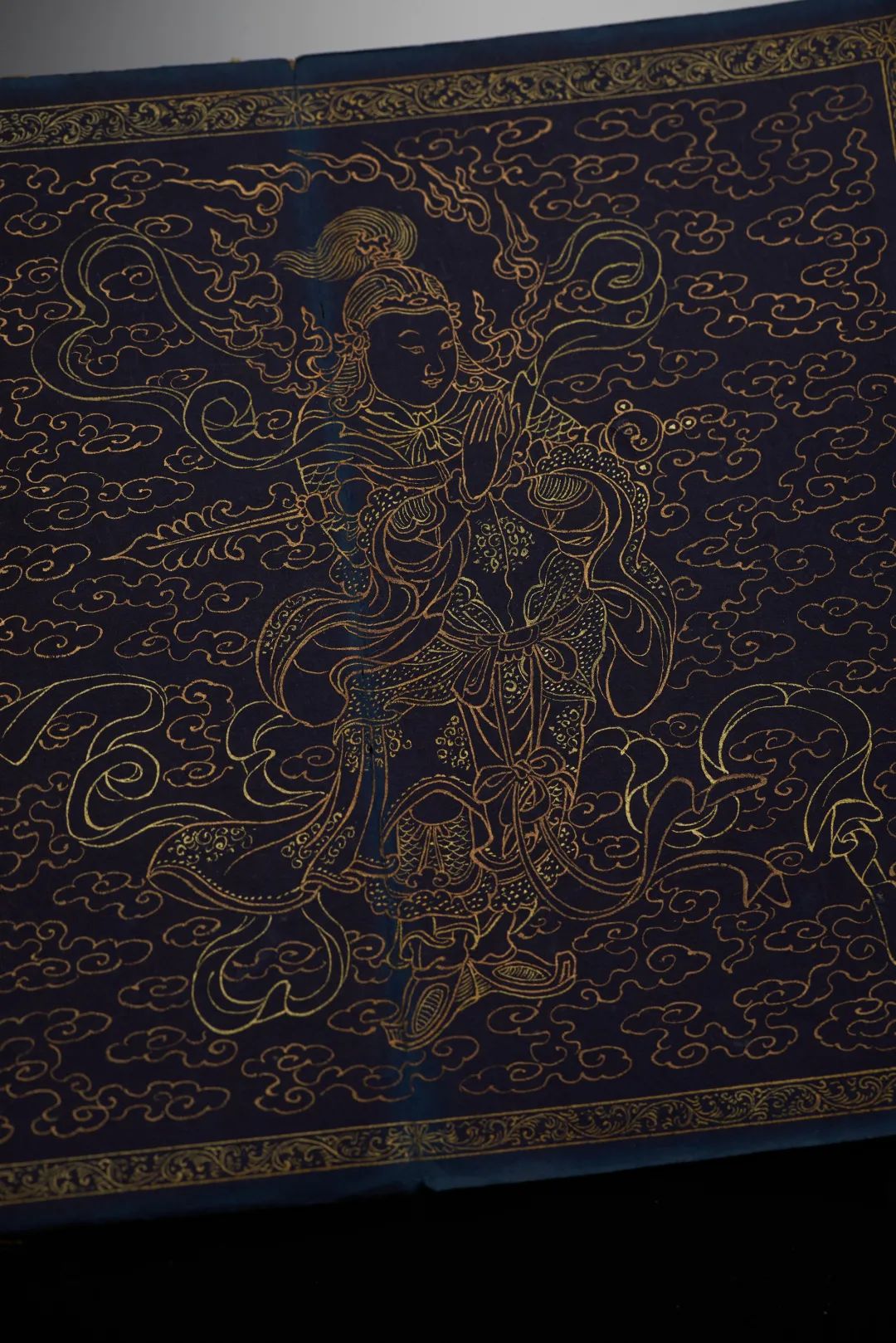

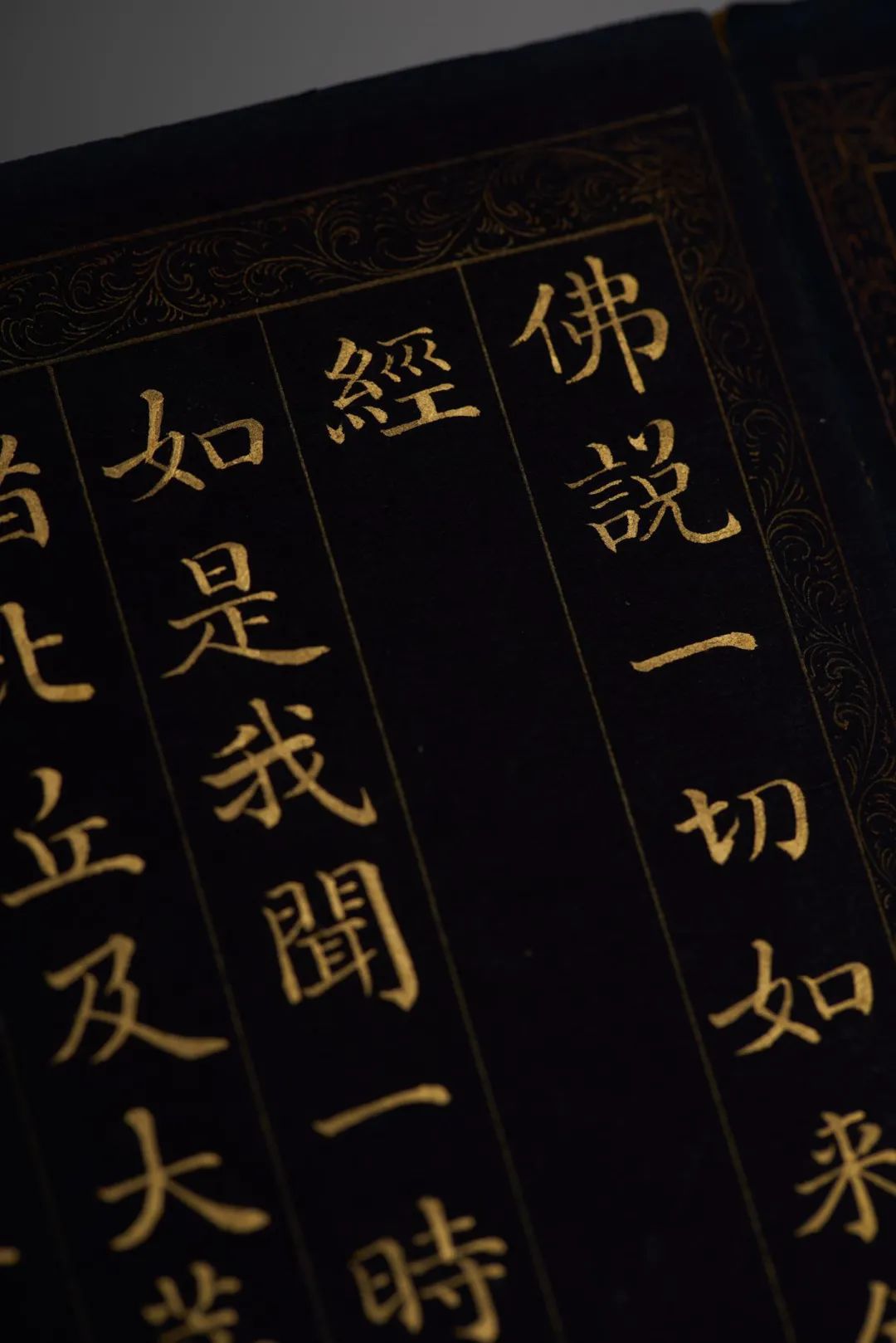

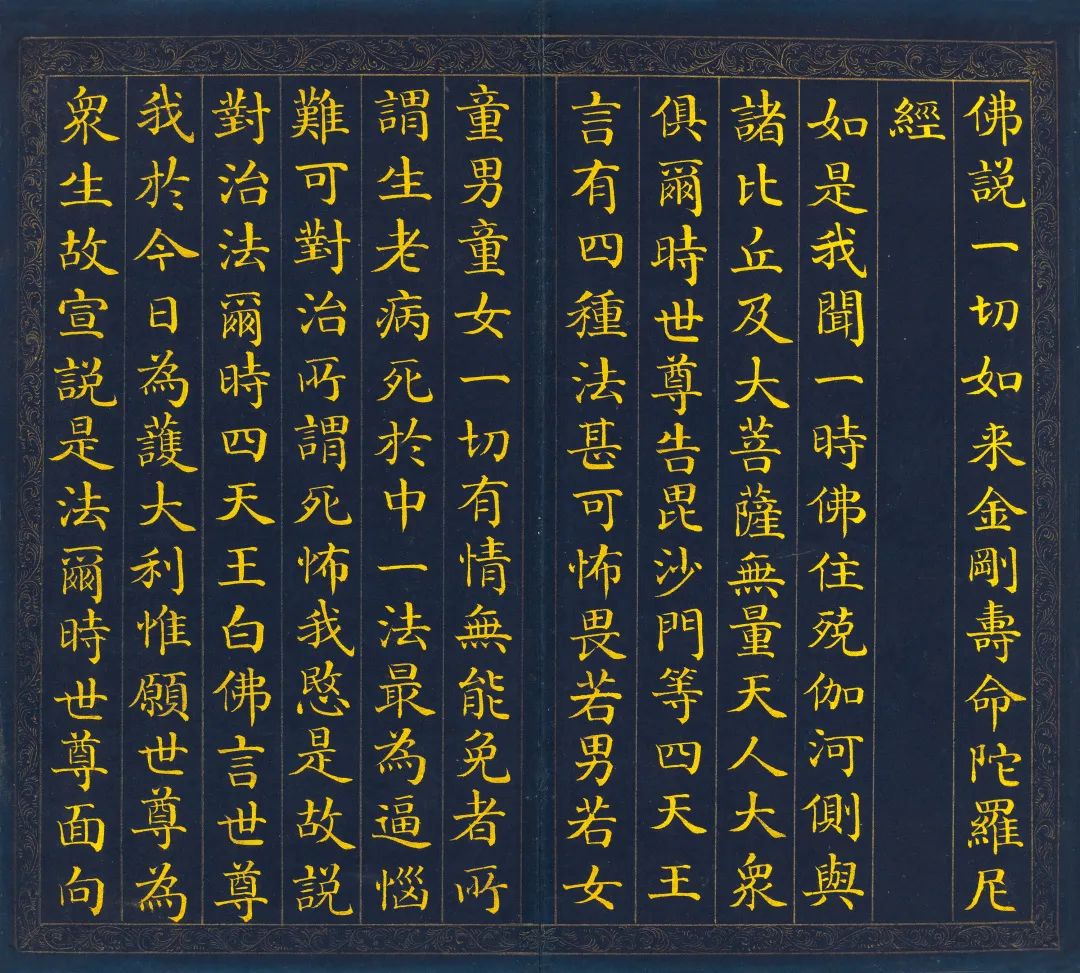

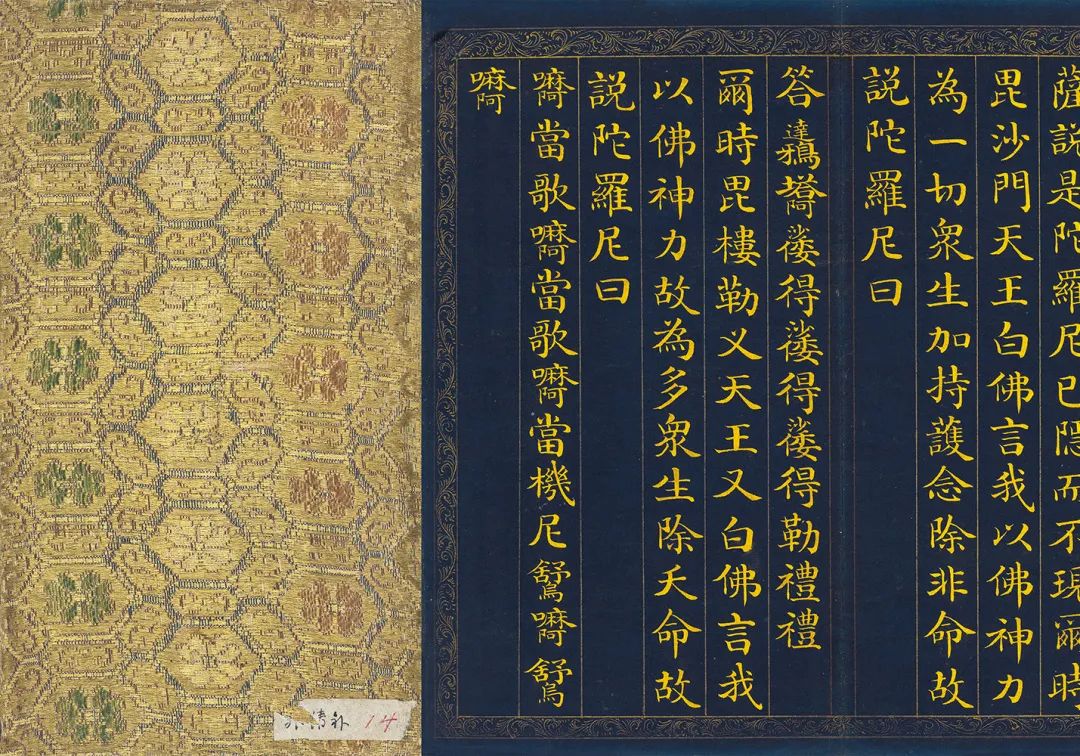

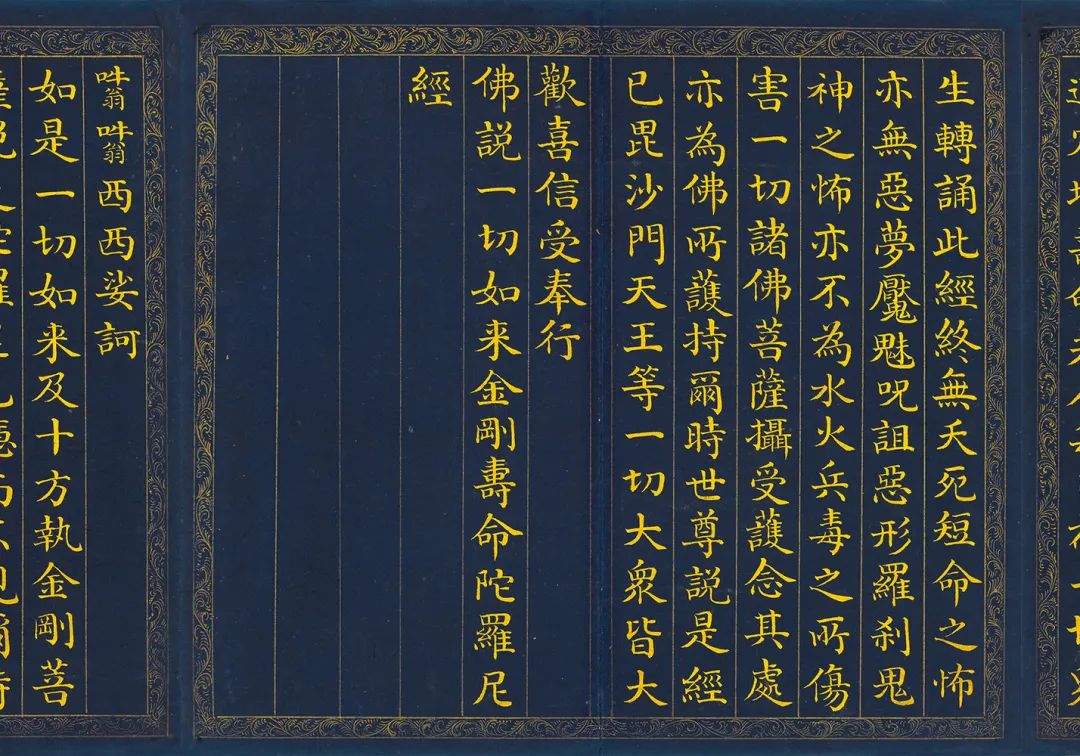

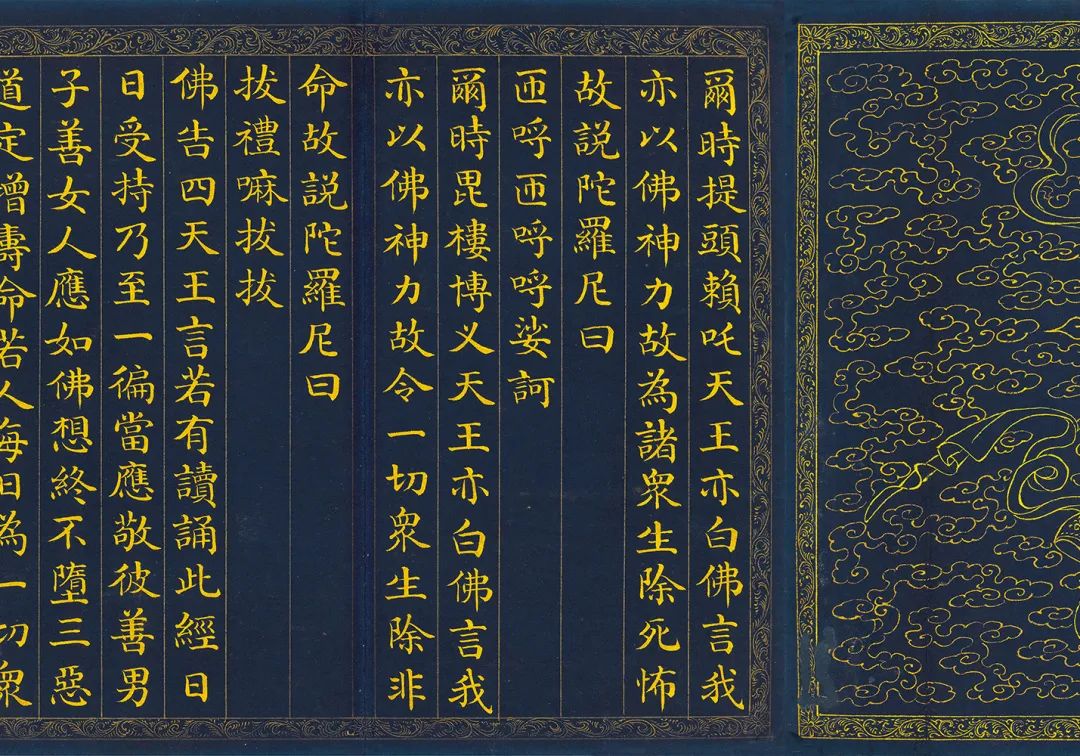

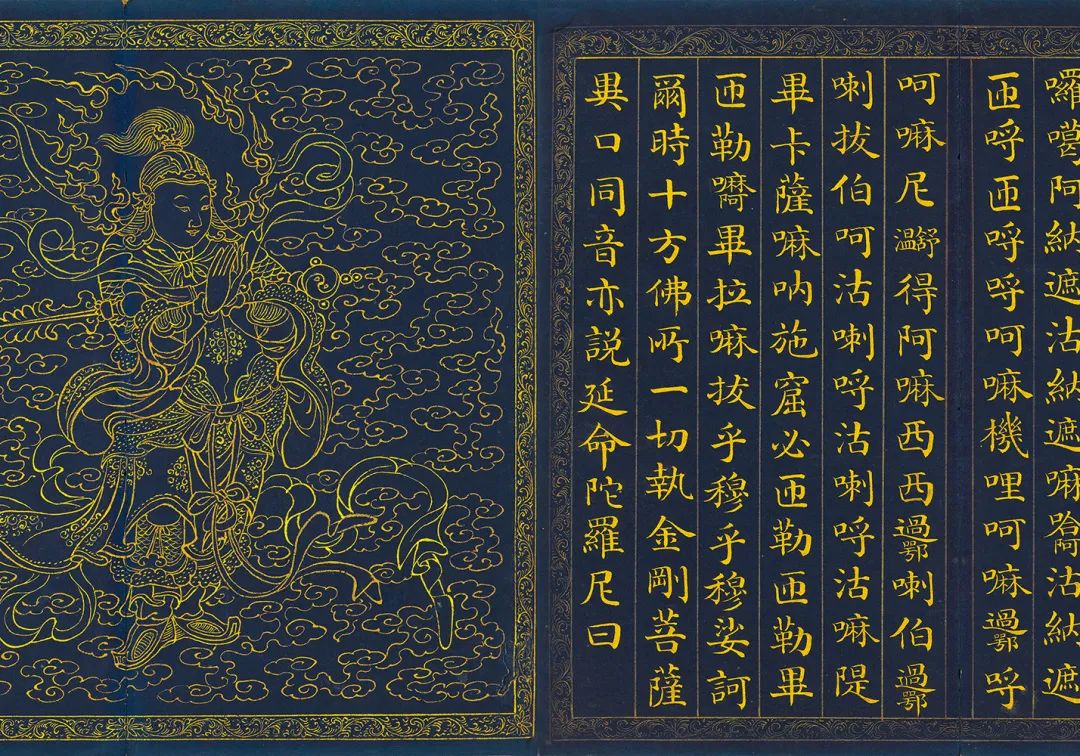

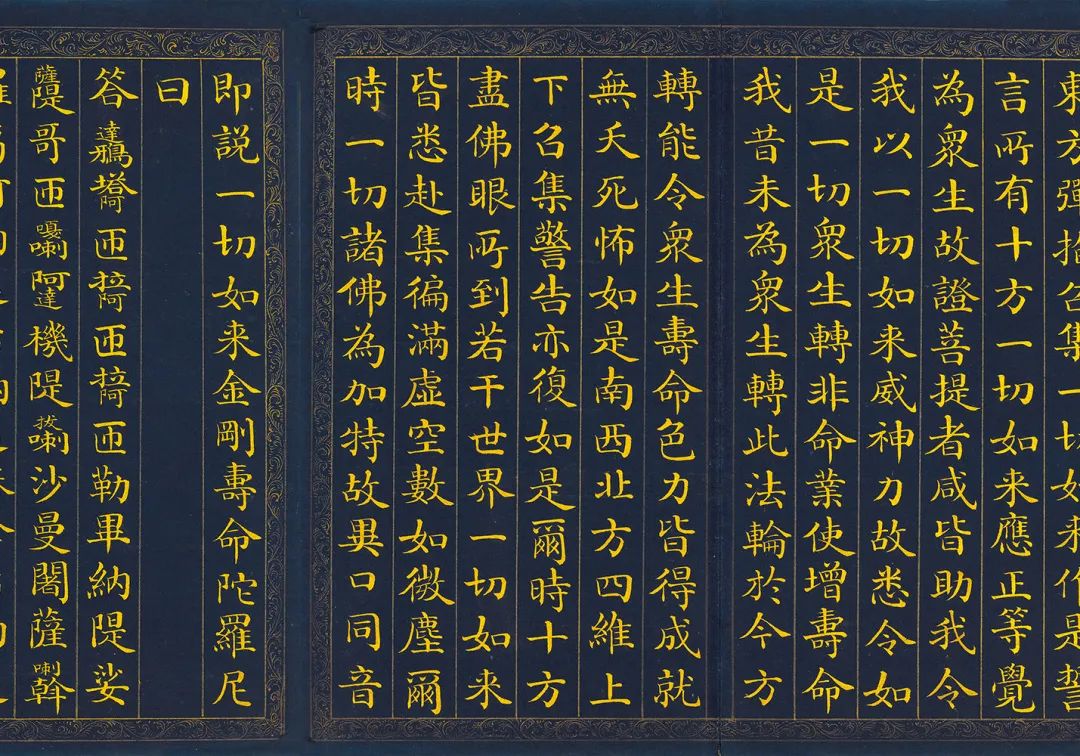

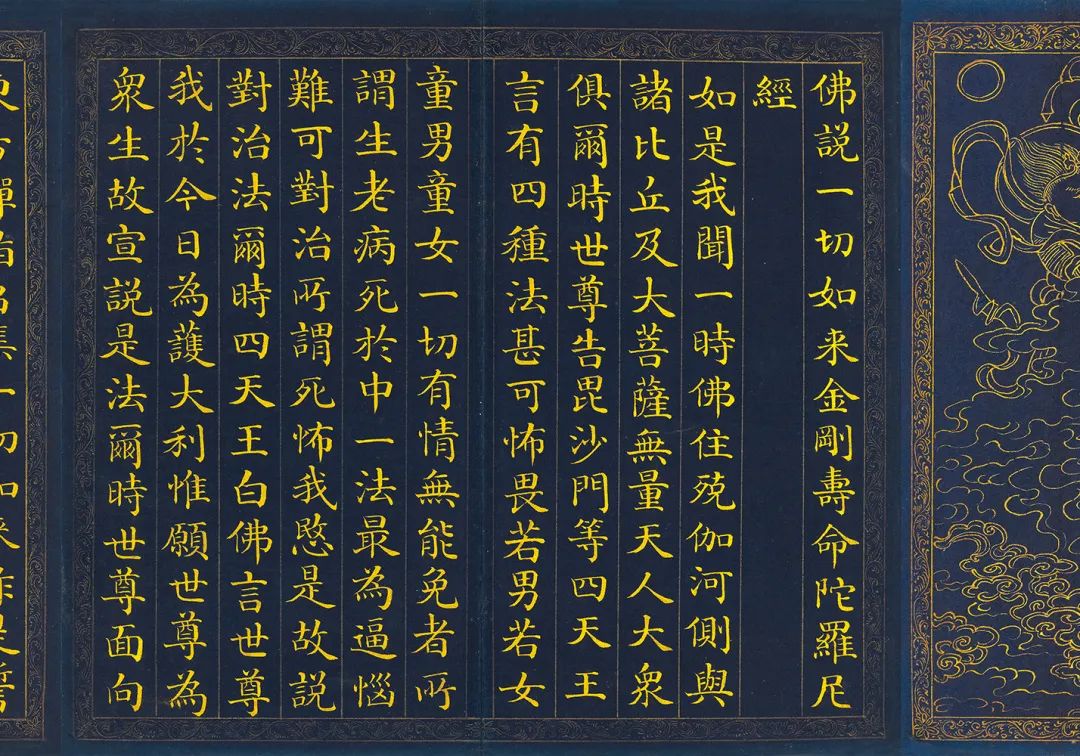

中國自漢明帝永平十年佛教傳入后,佛教典籍的翻譯和詮釋、傳抄和刻印就一直沒有間斷過,歷代帝王對佛教的發揚和傳播都非常積極,尤其到了清代,康熙、雍正、乾隆三帝大都提倡信仰佛教,極力支持佛教典籍的收集整理,或刊鐫付梓以利廣為流傳,或虔心發愿、誠惶悚惕恭楷繕錄以為常課,供置于佛堂案幾之上,藉此來表達向佛之赤心。“上有好者,下必甚焉”,朝廷大臣們沐浴更衣、口銜苦茶、恭楷寫經進呈御覽則或多或少地反映出清前期的這一特殊的 宗教文化現象。泥金寫經亦稱金書,所使用的泥金制法奇特。據《芥子園畫傳》介紹“泥金制法,用手指沾膠,將金箔一一粘人碟內, 用二指團團磨拓而成”。而實際的操作方法是在磨拓前須在碟內沾些膠水,手指上也沾些膠水,然后用手指粘一張純金箔人碟,順著一個方向把金箔邊粘邊拓,拓得被粘住了,滴人一點淸水可以解開,磨拓到完全成為金汁為止,磨金箔要一次磨 完,如果中途洗手中止,不但損失黃金,而且影響質量。磨好后連手指上的余金用溫水洗人瓷盅,重加適婧膠水,烘干成泥 金塊。使用時,用瓷盅裝泥金一厘,微用開水化開,以毛筆旋轉瓷盅,輕輕抹在小 盅四周,將微量泥金均勻滿布于盅內,將 干未干之際,用嘴吹氣,微凸盅底,使微 有羅旋紋顯現凸起,這就是小盅泥金。書畫家用泥金時,只要用筆尖略為潤些膠水 (或白芨水)再沾取金汁,就能適用于書 寫或描繪紋飾,勾畫出金線光亮耀目。用畢須用溫水把筆上余金洗入盅內,盅內的余金沖開搖勻,俟沉淀后倒去上面的膠水,蓋好保存,以后要用,再加膠水。如長期拌在膠水中,泥金色澤會變得灰暗,寫出的字畫則輝碧俊麗的氣色盡失。宮廷寫經按清宮檔通常密藏于故宮壽安宮、英華殿等處。宮廷寫經還有一種重要的寫本是臣工寫經,臣工寫經是朝廷重臣奉皇帝敕命手寫的經書,據《中國宮廷善本》一書介紹:清代皇帝虔誠發心,會與每月初一、十五朔、望二日和四月初八浴佛日,還有皇帝的生日,稱為萬壽節抄寫經書,還會敕命朝廷重臣和皇帝身邊的伺從在太后、皇帝的生日,或宮中重大慶典特殊日子里,用泥金或墨書精抄佛經進呈入宮。有資格進獻手寫經書的,均是位尊權重有身份有地位的大臣,或是皇帝得寵的朝廷大員。宮廷金字經是一直秘藏皇宮的珍貴佛門圣寶,這些集合了當時最頂級的皇家資源,頂級的皇家材料,誠心為佛祖所做的法寶,材質與法力賦予了這些法寶擁有金剛不壞之身,永世傳承。其中相當一部分是從未昭示海內外的宮廷孤本,主要包括皇帝御筆寫經,臣工抄寫經書等。這些一直秘藏于深宮的珍貴寫經,書品好,書寫材料很獨特,版本精良,裝飾極其考究,具有鮮明的皇宮特色。在書史、版本史、中國文化史上都占有重要地位。開經的佛說法圖所繪栩栩如生,金光四射,立體感很強。?本次榮寶拍賣宮廷法寶專題征集到一件乾隆宮廷寫本泥金寫經,精美異常,殊為難得。清代內廷繕寫精制的佛典經卷,如同其帝后的印章,可謂流散存世鳳毛麟角寥若晨星。此件磁青描金寫本,抄寫恭敬,書風流暢,一筆不茍,恭繕精寫,顯示出非凡的書法功力。裝潢考究,精美華麗,,富麗堂皇,代表清代中期宮廷佛經抄寫裝幀工藝的最高水平,古雅端莊,熠熠生光!《佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經》唐不空譯,為密教經典,略稱《金剛壽命陀羅尼經》、《金剛壽命經》、《壽命經》。敘述佛與諸比丘眾在恒河岸時,四天王以一切眾生有災禍、疾病等災厄,故請世尊宣說對治之法。誦讀抄寫此經咒可增福延壽。北京故宮博物院圖書館現存的清代名臣寫經進呈本是很具宮廷特色的特藏文物,裝潢考究,精美華麗,很能代表清前期書籍裝幀工藝的最高水平,紙張為宮廷庫磁青,上下花邊為如意館繪制西蕃蓮紋,寫經字體恭繕精寫,富麗堂皇,最能反映出清代館閣體書風的面貌。泥金寫經熠熠生光,恭楷墨書古雅端莊,更有名家精寫袖珍小經卷,蠅頭細書,一筆不茍,顯示出非凡的書法功力。宮廷金字經是皇宮供奉的圣物,極少流出宮外,有豐功偉績的大臣,皇帝會賜一冊供奉。極其珍貴的宮廷寫經是用金寫成,是內務府用最上等最純的黃金經過特別調制的,特點是奢華、醒目、經久耐用,能歷數百千年而不褪色,誠乃宮廷法寶。此件乾隆宮廷御制磁青泥金寫經代表了當時清代盛世皇宮內廷制作、工藝,以及書法的最高水平,今存世鳳毛麟角,而這類宮廷寫經,更是殊勝至極,無論歷史價值、藝術價值,均是難以衡量。宮廷金字經一直是秘藏于深宮的珍貴佛門圣寶。在佛教中,抄造、供養、受持經典歷來被認為是極為殊勝的功德,也是重要的修行法門。而宮廷供奉佛祖所做的法寶,集和了當時頂級的皇家資源與物料,非國力不可完成;其材質與法力賦予了這些法寶擁有金剛不壞之身,永世傳承。宮廷寫經大多是從未昭示海內外之孤本,主要包括皇帝御筆寫經,臣工抄寫經書等。這些珍貴寫經不僅書品極好,且書寫材料獨特,版本精良,版式設計、裝潢形制均極其考究,具有鮮明的皇家特色,在書籍史、文化史、藝術史上都占有重要地位。此部泥金寫經開卷之佛說法圖所繪栩栩如生,金光四射,頗具立體感。所用紙張為內務府造磁青紙,下筆纖細,行墨剛柔,叫人嘆為觀止。自東漢以來,佛教傳入我國,開始翻譯經典同時,寫經之風遂起,佛經的弘傳,也主要由抄造流通,或為誦讀,或為供養,都有嚴格的儀軌。然至唐末宋初之后,因印刷術之勃興促成藏經雕版印刷,廣布流傳,于是寫經實用性較少,主要成為供養修行培福之道,祈求福報,或藉抄寫經書來凈化心靈,培養長期的精進心。《金剛經》中就說:“書寫、受持、讀誦……是經有不可思議,不可稱量,無邊功德。”供養經往往自己或請人抄寫,完成后送人,或置入寺院經藏,在各種供養中,最為稱著,所以也叫供養法寶。在清代宮廷中,有資格進獻或詔令手寫經書的,均是位尊權重有身份有地位的大臣,或是皇帝得寵的朝廷大員。此類寫經是為宮廷的圣物,極少流出宮外,如有豐功偉績的大臣,皇帝會賜一冊供奉。關于寫經的主要材料,過去一般有貝葉、絲帛、紙張等,用墨、血、等書寫,而泥金多為皇室和富貴人家所用,黃金貴重,藉以表達對信仰的虔誠與恭敬。關于泥金的制作,許多文獻都有記載,清《芥子園畫傳·畫翎毛淺說》云:“泥金,將真金箔以指略黏膠水,蘸金箔逐張入碟內乾研。膠水不可多,多則水浮金沉,不受指研矣。俟研細,金箔如泥,黏于碟內,始加滾水。研稀漂出膠水,微火熾乾,再加輕膠水用之。”簡略地敘述了泥金的制作過程。泥金寫經大都是用磁青紙,又名瓷青紙,是古代常用的寫經用紙,以桑皮紙為原料,用靛藍染料染成深青色,再經研光,其色如明代青花瓷,故名。這種紙產生的時間很早,現存敦煌唐人寫經中就已有用磁青紙,并在明代頗為流行,明項子京《蕉窗九錄》有“磁青紙,如段素,堅韌可寶”。明劉侗《帝京景物略》卷四有:“磁青紙,堅韌如段素,可用書泥金”的記載,但磁青紙也頗為昂貴,據明朝沈榜《宛署雜記》明萬歷20年(公元1592年),一張磁青紙值一錢銀子,而當時一錢銀子可買2瓶燒酒,或白面10斤。宣德年間著名的皇家專用寫經貢紙羊腦箋就是用磁青紙制成,為磁青紙中的極品。清沈初《西清筆記》中載:“羊腦箋以宣德瓷青紙為之,以羊腦和頂煙墨,窨藏久之。取以涂紙,砑光成箋。”此紙黑如漆,明如鏡,用于寫經,既工整又不易蟲蛀,其制作技藝,令人驚嘆。鑒于用泥金作為顏料在書寫時的特殊性,對泥金粘稠度的調整,運筆上講究遲送澀進之法,每次使用后都要把膠水盡數漂出,再用時重新加膠水,以免金色晦暗,如果不亮,有加皂角出銹之法。由此可見,相較于傳統黑墨,用泥金書寫更加費時費力,且過程繁瑣;此件寫經墨跡通篇濃淡均勻,發色純正,極為不易;不僅顏料調整得當,而且抄經者筆法蒼勁,心懷對佛事的敬仰與虔誠,是一位有著一定修行與境界的高僧或臣工。整篇章法布局上疏朗大方,氣韻貫通,字體端莊秀麗,一絲不茍;磁青紙顏色深藍,有種靜謐、意象深遠的特質,與泥金明暗相映,字跡熠熠生輝,可彰顯經典的莊嚴肅穆,尊貴典雅。明成祖朱棣也在《永樂御制經序》中這樣描述:“善信之士,果能洗滌懺悔,崇信三寶,盡忠盡孝,行仁行義,弘發誓愿,受持諷誦,則身家吉慶,命運亨通,子孫蕃衍,消災度厄,增福延壽,延及九祖,咸獲超濟。”

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號