詩言志。

作為中國文學的開山總綱,“詩言志”理所當然地建構了中國藝術的基本框架。但是,君君臣臣,萬物都在一定的關系結構中。如果我們過于強調“志”的思想性,比如片面理解“文以載道”的思想、教化作用,就會忽略“詩言志”的文化全息性。畢竟,思想之外,還有身體,還有身體的感官與肌肉。所以,美國的梅·斯溫遜說:“詩不是思想,它關涉的是感官和肌肉。”這種矯枉過正的說法,無意間開啟了我們考察江文湛藝術的一個窗口,回到感性、回到身體、回到生活最美的地方。

江文湛是如何返回的?在中國藝術的發展譜系上,江文湛究竟借助感性的身體話語鮮活了我們生命中的哪些元素?

半醒的表情、半隱的志向、半邊的現代。

江文湛名其書屋曰“半醒”。是半醒半睡,還是半醒半醉?沒有必要摳字眼。在我看來,醉與睡,并無本質不同,只要有一半是醒的就夠了。水至清則無魚,人不能一直醒著,藝術也一樣。所有的事情,理想的狀態不是最好,而是剛剛好。所以,陳繼儒在《小窗幽夢》中說,“花事乍開乍落,月色乍陰乍晴,興未闌,躑躅搔首。詩篇半拙半工,酒態半醒半醉,身方健,潦倒放杯。”

某種程度上說,陳繼儒半拙半工、半醒半醉之后的“潦倒放杯”,就是江文湛的生活與藝術態。不過,這樣的描述很容易降低藝術家的天賦及其個人的思考與實踐。因此,必須明確一個界限:不是所有人的半醒半醉都是藝術的,只有修養到了一定高度的藝術家基于藝術思考與藝術創作本身的“半醒半醉”才是審美之為審美、藝術之為藝術的關鍵所在。

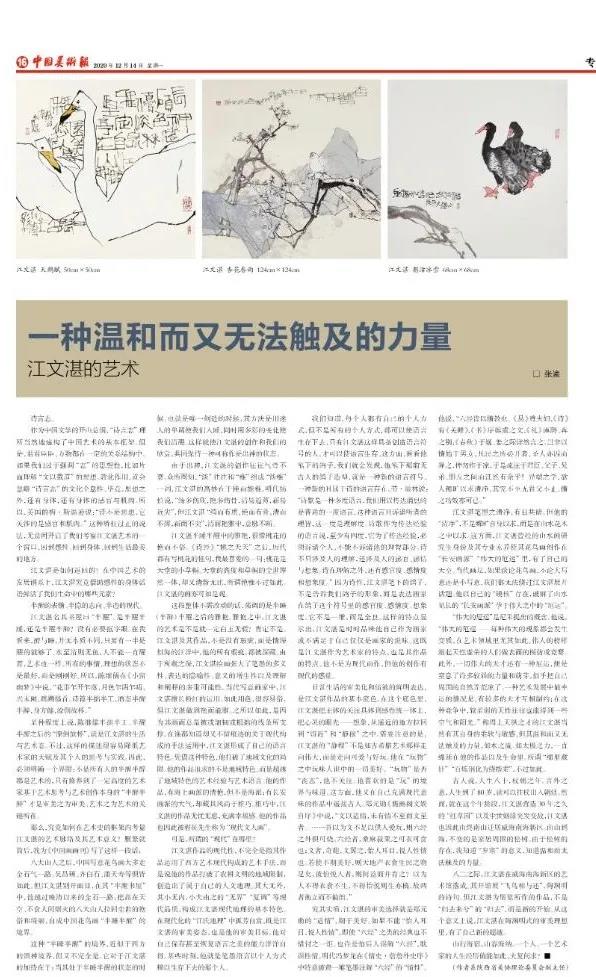

江文湛?天鵝賦?50cm×50cm

那么,究竟如何在藝術史的框架內考量江文湛的藝術脈絡及其藝術意義?刪繁就簡后,我為《中國畫畫刊》寫了這樣一段話:

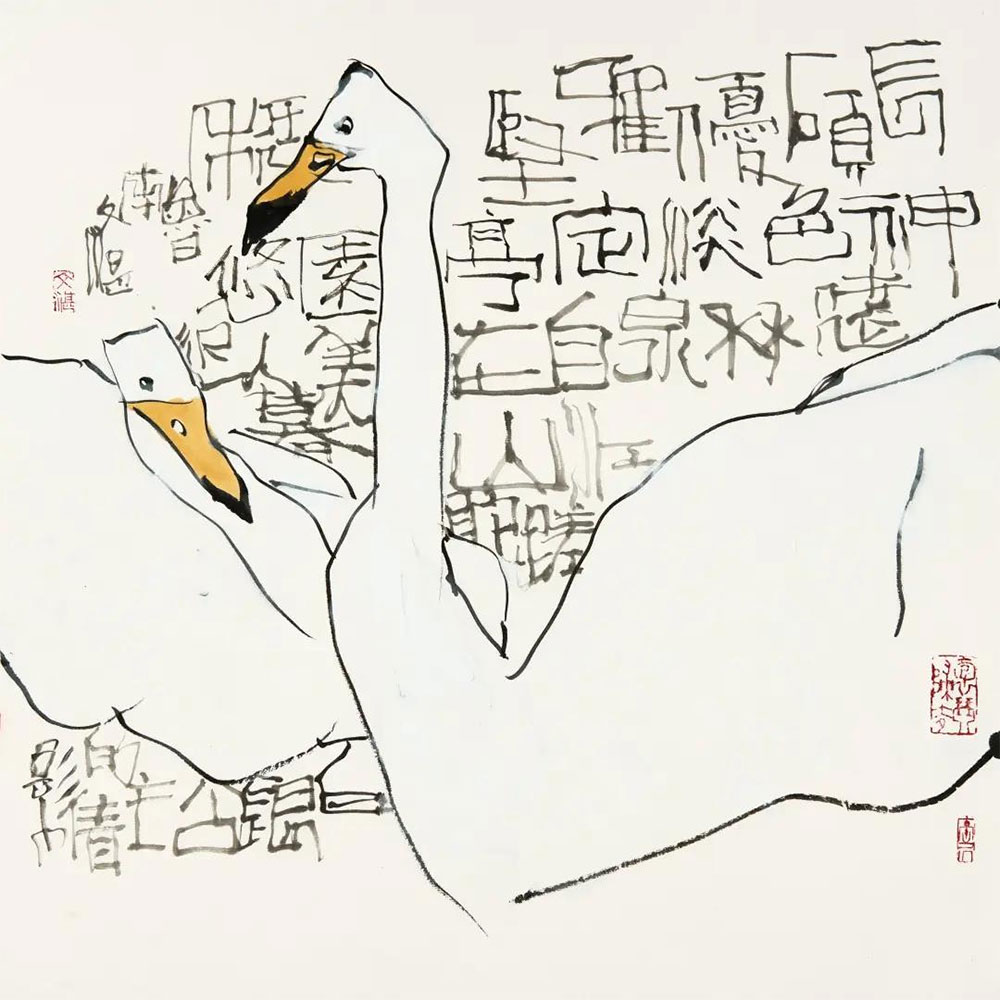

八大山人之后,中國寫意花鳥畫大多走金石氣一路。吳昌碩、齊白石、潘天壽等俱皆如此。但江文湛別開面目,在其“半醒書屋”中,他越過晚清以來的金石一路,把高在天空、不食人間煙火的八大山人拉回塵世的艷俗和綺麗,自成中國花鳥畫“半睡半醒” 的境界。

這種“半睡半醒”的境界,近似于西方的酒神境界,但又不完全是。它對于江文湛的加持在于:當其處于半睡半醒的狀態的時候,也就是唯一創造的時候,其方法是用迷人的單調使我們入睡,同時用多彩的變化使我們清醒。這樣就使江文湛的創作和我們的欣賞,共同保持一種可稱作是出神的狀態。

由于出神,江文湛的創作往往氣骨不衰。眾所周知,“淡”往往和“雅”組成“淡雅”一詞,江文湛的高妙在于艷而能雅。明代揚慎說,“綺多傷質,艷多傷骨,清易近薄,新易近尖”,但江文湛“綺而有質,艷而有骨,清而不薄,新而不尖”,清麗艷雅中,意脈不斷。

江文湛半睡半醒中的雅艷,很像桃花的艷而不俗。《詩經》“桃之夭夭”之后,歷代都有寫桃花的佳句,我最喜愛的一句:桃花是天堂的小草帽。天堂的高度和草帽的塵世渾然一體,卻又清新無比,所謂艷雅不過如此。江文湛的畫亦可如是觀。

這段整體不需改動的話,強調的是半睡(半醉)半醒之后的雅艷。雅艷之中,江文湛的藝術是不是就一定白玉無瑕?肯定不是。江文湛及其作品,不是沒有瑕疵,而是情深似海的汪洋中,他的所有瑕疵,都被深藏。由于所藏之深,江文湛繪畫張大了筆墨的多義性、表達的隱喻性、意義的增生性以及理解和闡釋的多重可能性。當代寫意畫家中,江文湛擅長粉紅的運用。如此用色,很容易俗,但江文湛做到艷而能雅。之所以如此,是因為其畫面總是被或細韌或粗拙的線條所支撐。在誰都知道卻又不留痕跡的關于現代構成的手法運用中,江文湛形成了自己的語言特色。憑借這種特色,他打破了地域文化的局限。他的作品追求的不是地域特色,而是超越了地域特色的藝術經驗與藝術語言。他的作品,有海上畫派的清艷,但不是海派;有長安畫派的大氣,卻藏其風尚于稚巧。稚巧中,江文湛的作品無憂無慮,充滿幸福感。他的作品也因此被程征先生稱為“現代文人畫”。

江文湛?杏花春雨?124cm×124cm

可是,所謂的“現代”在哪里?

江文湛作品的現代性,不完全是指其作品運用了西方藝術現代構成的藝術手法,而是說他的作品打破了農耕文明的地域限制,創造出了屬于自己的人文地理。其大無外,其小無內,小大由之的“無界”“復調”等現代品質,構成江文湛現代地理的基本特色。在現代化的“江氏地理”中孤芳自賞,既是江文湛的審美姿態,也是他的審美目標。他對自己保存甚至恢復語言之美的能力洋洋自得。某些時刻,他就是筆墨語言以個人方式賴以生存下去的那個人。

我們知道,每個人都有自己的個人方式,但不是所有的個人方式,都可以使語言生存下去,只有江文湛這樣具備創造語言符號的人,才可以使語言生存。這方面,看看他筆下的鴿子,我們就會發現,他筆下那前無古人的鴿子造型,就是一種新的語言符號,一種新的且屬于詩的語言存在。勞·坡林說:“詩歌是一種多度語言,我們用以傳達消息的是普通的一度語言,這種語言只訴諸聽者的理智,這一度是理解度。詩歌作為傳達經驗的語言說,至少有四度,它為了傳達經驗,必須訴諸全人,不能不訴諸他的理智部分。詩不只涉及人的理解,還涉及人的感官、感情與想象。詩在理解之外,還有感官度、感情度和想象度。”因為詩性,江文湛筆下的鴿子,不是告訴我們鴿子的形象,而是表達畫家在鴿子這個符號里的感官度、感情度、想象度。它不是一維,而是全息。這樣的特點顯示出,江文湛是時時品味他自己作為畫家或不滿足于自己僅僅是畫家的滋味。這既是江文湛作為藝術家的特點,也是其作品的特點。他不是為現代而作,但他的創作有現代的感覺。

日常生活的審美化和情欲的鮮明表達,是江文湛作品的基本底色。在這個底色里,江文湛把主體的關注具體到感性統一體上,把心靈的眼光——想象,從遙遠的地方拉回到“切近”和“靜穆”之中。需要注意的是,江文湛的“靜穆”不是如古希臘藝術那樣走向偉大,而是走向可愛與好玩。他在“玩物”之中玩味人世中的一切美好。“玩物”是否“喪志”,他不關注。他喜歡的是“玩”的境界與味道。這方面,他又在自己充滿現代意味的作品中遙接古人。鄭元勛《媚幽閣文娛自序》中說,“文以適情,未有情不至而文至者。……吾以為文不足以供人愛玩,則六經之外俱可燒。六經者,桑麻菽粟之可衣可食也;文者,奇葩,文翼之,怡人耳目,悅人性情也。若使不期美好,則天地產衣食生民之物足矣,彼怡悅人者,則何益而并育之?以為人不得衣食不生,不得怡悅則生亦槁,故兩者衡立而不偏絀。”

究其實質,江文湛的審美選擇就是鄭元勛的“適情”,期于美好。如果不能“怡人耳目,悅人性情”,即使“六經”之類的經典也不惜付之一炬。也許是怕后人誤解“六經”,耽誤性情,明代馮夢龍在《情史·詹詹外史序》中特意破費一堆筆墨注解“六經”的“情性”。他說,“六經皆以情教也。《易》尊夫婦,《詩》有《關雎》,《書》序嬪虞之文,《禮》謹聘、奔之別,《春秋》于姬、姜之際詳然言之。豈非以情始于男女,凡民之所必開者,圣人亦因而異之,俾勿作于涼,于是疏注于君臣、父子、兄弟、朋友之間而汪然有余乎!異端之學,欲人鰥曠以求清凈,其究不至無君父不止,情之功效亦可已。”

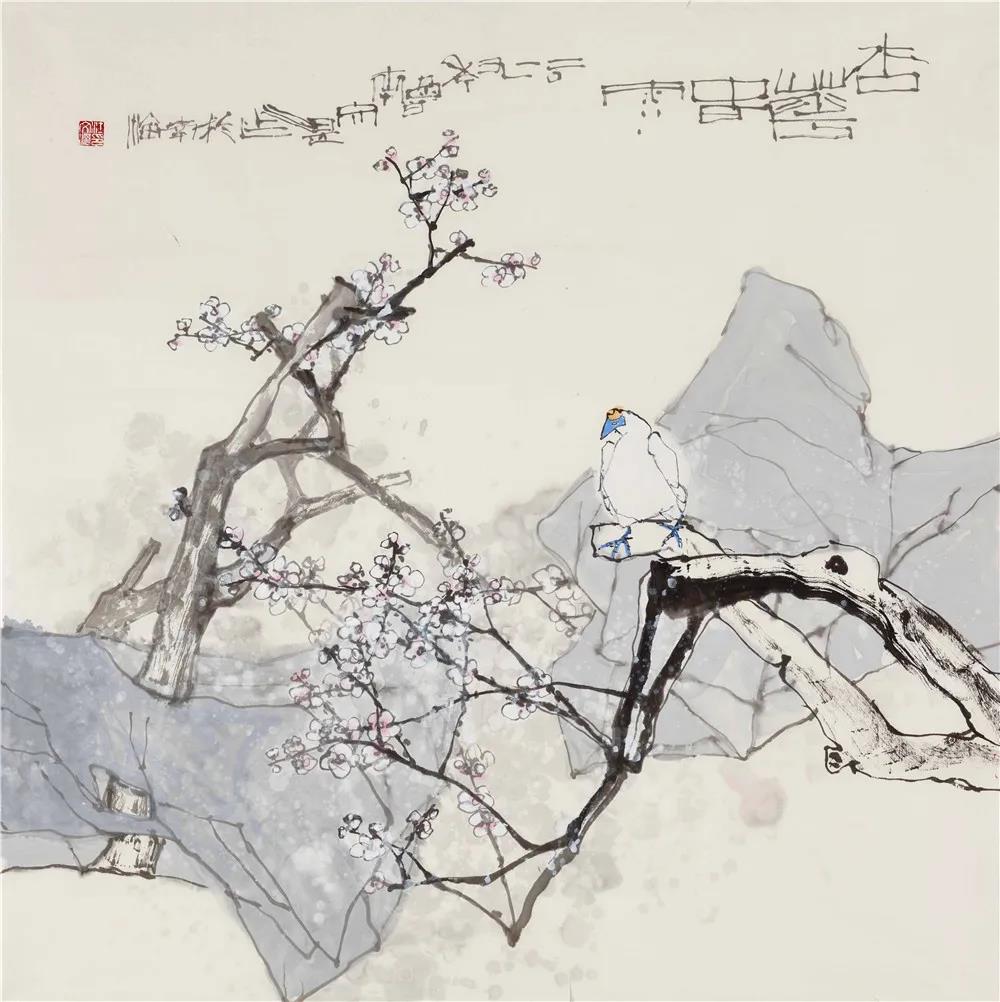

江文湛筆墨之清凈,有目共睹。但他的“清凈”,不是鰥曠自身以求,而是在山水花木之中以求。這方面,江文湛曾經的山水畫研究生身份及其專業素養使其花鳥畫創作在“長安畫派”“偉大的厄運”里,有了自己的天空。當代畫壇,如果談論花鳥畫,不論大寫意還是小寫意,我們都無法繞過江文湛展開話題。他以自己的“硬核”存在,破解了山水見長的“長安畫派”孕于偉大之中的“厄運”。

“偉大的厄運”是尼采提出的概念。他說,“偉大的厄運——每種偉大的現象都會發生變質,在藝術領域里尤其如此。偉人的榜樣激起天性虛榮的人們做表面的模仿或競賽。此外,一切偉大的天才還有一種厄運,便是窒息了許多較弱的力量和萌芽,似乎把自己周圍的自然弄荒涼了。一種藝術發展中最幸運的情況是,有較多的天才互相制約;在這種競爭中,較柔弱的天性往往也能得到一些空氣和陽光。”稱得上天縱之才的江文湛當然有其自身的柔軟與敏感,但其溫和而又無法觸及的力量,如水之流、如太極之力,一直綿延在他的作品以及生命里。所謂“綿里藏針”“百煉鋼化為繞指柔”,不過如此。

江文湛?躬潔冰雪?68cm×68cm

古人說,人生八十,杖朝之年。言外之意,人生到了80歲,就可以拄杖出入朝廷。然而,就在這個年齡段,江文湛營造30年之久的“紅草園”以及塵世姻緣突發變故,江文湛也因此由終南山遷居威海南海新區。由山到海,不變的是家居周圍的松樹。由于松樹的存在,我知道“歲寒”的意義,知道溫和而無法觸及的力量。

八二之際,江文湛在威海南海新區的藝術館落成。其開館展“飛鳥相與還”,陶淵明的詩句。但江文湛為展覽所作的作品,不是“歸去來兮”的“歸去”,而是新的開始。從這個意義上說,江文湛在陶淵明式的審美理想里,有了自己新的超越。

山行海宿,山容海納。一個人、一個藝術家的人生經歷倘能如此,夫復何求?

(作者系陜西省美協理論委員會副主任)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號