一念蓮花開·佛教典籍及古籍善本”專場——古籍明版書專項研究

日期:2020-12-15 15:04:47 來源:北京榮寶

拍賣

>一念蓮花開·佛教典籍及古籍善本”專場——古籍明版書專項研究

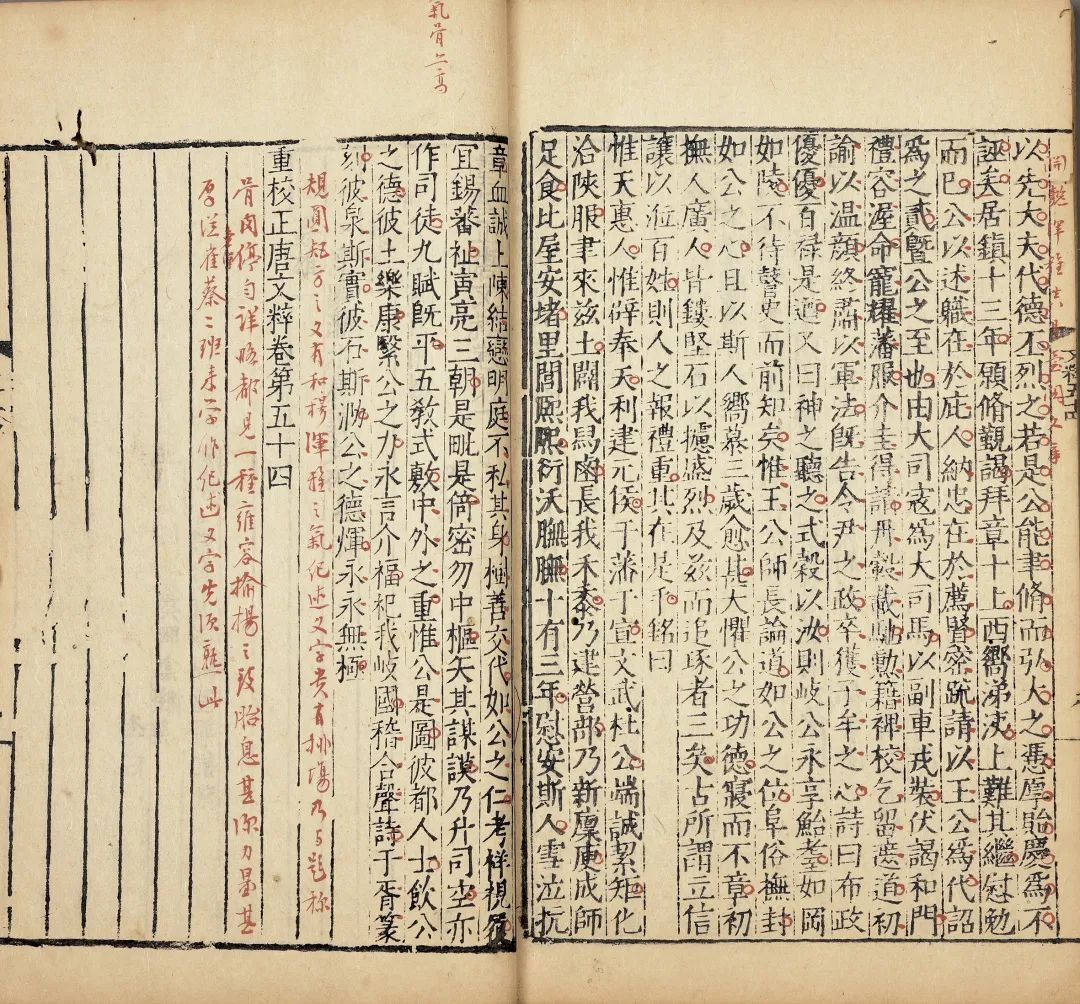

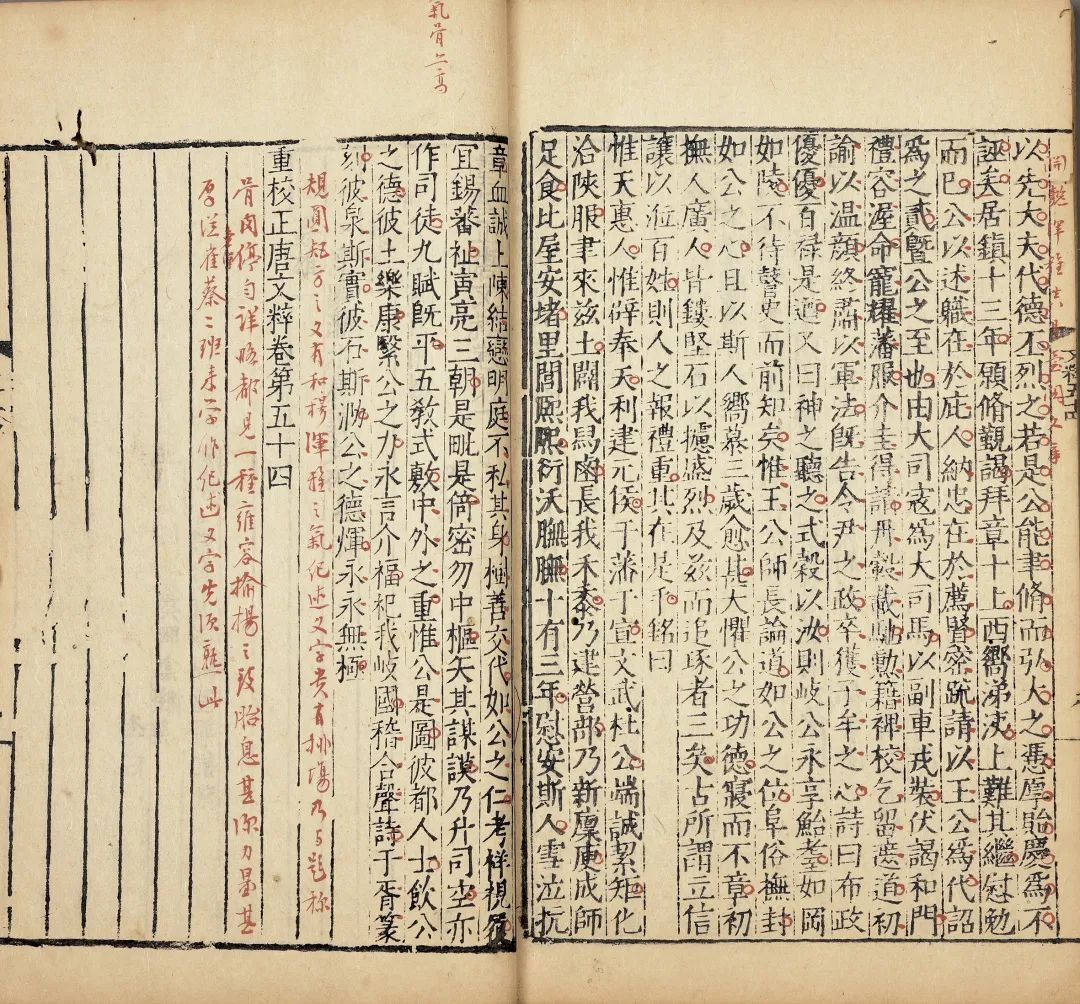

明代,在整個中國古代文明進程中,已經十分晚近,中華文華經歷了唐宋的巔峰,到了明代,就只剩下市民階層個體覺醒之類的微觀小事件了。但對于古籍這種小物,經歷唐宋的創始,在明代恰逢其時的迎來了全盛時期,技術的發展,需求的增加,使出版印刷業開始百家爭鳴、百花齊放。明代的版本到底有怎樣一種整體風貌,他首先一定是多源的,但時代風氣總會在事物本身留下深深的烙印并形成特征,那么,我們就剝離開更多復雜的因素,單以時間為線,以字體這個具體點來取樣,整理出一些共性,并剖析其背后成因,試著梳理出一條簡單的脈絡。本次取樣標本為2020年北京榮寶秋拍一念蓮花開佛教典籍及古籍善本專場明版古籍,本場有明代刻本114種,包含遞修本(宋元明、元明)7種,明代佛經(經折裝及線裝)22種,明代早期刻本9種(正德以前刻本),正德至嘉靖間刻本19種,明代套印本7種,藍印本1種,版畫類4種,基本覆蓋明代各個時期,除活字本外,各種印刷工藝基本齊備。首先是明早期,明早期刻本存世極稀,由于上承宋元,尚沒有形成新的面貌,同時由于資料太少,不易研究,固很多此時期版本被歷代藏書家誤定為元版。此時版本多為黑口,大字寫刻。我們今天能見到的有準確紀年的明早期版本,多為明內府刻本,開本闊大,刷印較好,很大程度保留了元代官方刻本的氣度,字體則由趙體過度為沈度體,筆畫由瘦勁變為豐滿,這一改變反應出新的大一統時代,全新的精神面貌,這一過程在永樂一朝基本完成,可見lot1106《元史》與lot1107《資治通鑒綱目》之對比。民間刻本見lot1110《史鉞》,字體書寫相對隨意,刊刻不精,字體進化也相對慢半拍,但依然通篇寫刻,這說明這一時期的雕版印刷,還是在極力復原寫本原貌,在用刀適應筆。弘治正德年間,文壇出現前七子的古文運動,古籍也隨之風貌大變,全面仿宋,書口由黑口變為白口,字體也開始模仿宋版,見lot1114《法帖刊誤》,大量唐宋及以前的文章被重新出版,文化運動的興起,使書籍的需求量不斷增加,效率就開始成為新的課題,雕版是整個出版過程中最廢工的環節,所以很快用刀適應筆開始轉變為筆適應刀,字體筆畫開始變為粗細一致,到了嘉靖,仿宋字已經發展出一種成熟的字體:宋體,這種筆適應刀的字體是長期被我們忽視的一項重要的技術革命,他大大提高了雕版的效率,他的產生一直影響了之后四百年的中國出版印刷業,當然,也有一些副作用,就是將金屬活字的發展道路基本堵死,使之被迫只能到高麗發展。在此不展開討論,只講嘉靖的字體,這種相對整齊的字體,可以讓刻工一次性完成一行的某一點畫的全部工作,大幅提高了生產效率,同時,他又是美觀的,橫畫收尾標志性的三角、捺畫刻意加重的收腳,將一種全新的、充滿節奏感的美注入字體,見lot1128《南華真經》、lot1130《唐文粹》。到了明末,宋體字甚至反過來影響當時的書風,我們不時能從當時的墨跡和碑刻中看到仿宋體字的影子。“宋體”本身,也成為一種專有名詞保留了下來,沿用至今,日本則稱這一字體為“明體”,似乎更為準確。隨印刷技術一同發展的,還有造紙技術,白綿紙便是明代中葉造紙工藝的巔峰之作,這種紙張,以樹皮為原材料,潔白堅韌,穩定性強,經歷四五百年保存至今,仍然感覺觸手如新。宋體字加白綿紙,共同成就了古籍版本學中一個輝煌的名字——嘉靖白綿紙本,單只是這個名字,就足以讓從古至今的藏書家興奮異常,晚清民國時期,鄧邦述、陶湘、吳梅、黃裳都曾經命名自己的書齋為“百嘉室”或“百靖室”,立志要收藏百部嘉靖白綿紙本,以當年古籍存世之豐,尚不易實現,更何況又經歷百年之變,嘉靖白綿紙本更為珍惜。本場所見嘉靖白綿紙刻本10種,單以字體而論,最有代表性的為lot1134《水經注》,為典型嘉靖仿宋字,引用黃永年先生的論述:“標準嘉靖本之發源于文華中心的蘇州繼而風行各地。”(《古籍版本學》p120,江蘇教育出版社,2019)此本刊刻者黃省曾為正德嘉靖年間蘇州著名藏書家、出版家,其刊刻書籍代表嘉靖時期蘇州地區刊刻印刷的最高水平,并作為標準,影響后世。lot1116《前漢書》和lot1126《錦繡萬花谷續集》兩種為藩府刻本,明代藩府是一種獨特的存在,藩王本人擁有大量財富而不能涉足政治,其文藝上喜好和訴求可以不惜工本的給予呈現出品,故所刻之書多品味較高,底本多直接來自內府所藏頒賜之宋元版,刊刻精整,用紙極佳。下面將本場其他正德至嘉靖刻本一一呈現:Lot1115《擬古樂府》、lot1117《杜少陵集》、lot1118《王勃集》、lot1119《王昌齡集》、lot1120《盧照鄰集》、lot1121《高常侍集》、lot1122《王摩詰集》、lot1124《祝枝山集》、lot1125《中朝故事》、lot1127《新箋決科古今源流至論》、lot1129《文選》、lot1132《資治通鑒綱目》、lot1133《集錄真西山文章正宗》、lot1288《廣輿圖》。嘉靖之后,萬歷是明代刻書的又高峰,剛才我們已經看到嘉靖本的字體還擁有種種風貌,到了萬歷時代,則迎來了大一統,宋體字已經非常成熟,我們甚至很難從字體上判斷出該種版本刊刻于何地,是官方刻本還是文人家刻本。Lot1151《李詩集注》lot1156《藝文類聚》便是萬歷宋體字的代表。印刷工藝的核心技術已經完全成型,再要創新,就只能別出心裁,lot1140《七經圖》,lot1162《后漢書》呈現雙印這種獨特的技術,這種技術要求一版印制兩次,呈現極為美觀,字跡十分清晰,在七經圖的扉頁,還有專本的刊記和防偽標志,標識出其獨特性:“綿紙雙印/恐有贗本/用古雙琱/玉為記”。但是雙印技術似乎流傳不廣,清代幾乎沒有文字記載,到了民國也只有醉心于明版的陶湘使用雙印技術印制其《影宋本百川學海》。雙印技術沒有流傳開來,但另外一種技術卻在大放異彩,那就是多色套印技術,萬歷年間湖州閔氏、凌氏二家開始印制套印本,兩家有一定程度的競爭關系,正是這種技術的競爭,使套印本從雙色、三色直至五色,套版精準、敷色雅致,實為古籍善本中不可多得的藝術欣賞類珍品。由于兩家刻書風格接近,后世難于區分所以直接統稱為閔凌刻本,多年以后,兩家共同締造的成熟的套版印刷技術不斷繁衍、生長,開創別開生面的藝術新境界,木板水印、饾版拱花技術制作出的箋譜、書畫譜、年畫,后來啟蒙日本的浮世繪,影像歐洲的印象派繪畫,推動了世界藝術的進程。Lot1142《南華經》號為五色套印本其中濃墨和淡墨兩色,差異非常小,只有上手實物,才能體會其精妙。Lot1144《文選尤》、lot1145《唐詩歸》號為三色套印,lot1141《檀弓》、lot1143《楚辭》、lot1146《花間集》、lot1147《晏子春秋》均為雙色套印。萬歷年間依然保留有一小部分寫刻本,lot1148《山堂肆考》為其代表,時代風格濃郁。

經歷嘉靖萬歷兩座高峰,明版書之花已經開到荼蘼,只能中規中矩,小有可觀。到了天啟崇禎年間,字體變為瘦長lot1173《遜志齋集》為其典型代表。這個時期誕生了一個極為重要的出版機構:汲古閣,汲古閣是在明末出現資本主義萌芽這個歷史大背景下出現的,汲古閣很快成為一個品牌,所印書籍也變成一種通行海內的商品,所謂:“毛氏之書走天下”,汲古閣主人毛晉通過經濟手段,廣收善本,使汲古閣成為集藏書、出版、印刷為一體的出版集團,毛晉本人更是一位懂書愛書的文人,出版了許許多多的精品,lot1175《唐四家集》刻印極精,白棉紙印制,品質直追南宋書朋本唐人小集,為書林所重,甚為難得的是,此書保存了明代原裝書衣簽條,我們可以通過此書與這位跨時代的出版家隔空對話,這位把自己的藏書雅好做成極其成功事業的人物,絕對是值得我們深入學習的榜樣。Lot1176《劍南詩稿》為汲古閣刻書較為典型的字體,字體變扁,解體大方,這種字體直接影像到清代初期的版刻字體,直至下一個高潮,清三代精寫刻的出現,才退出歷史舞臺。最后附上常見字“之”字在明代版刻中的演變圖標,管中窺豹,以備參考。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁