?

隋朝疆域圖

隋朝短祚(581年—618年),是中國歷史上繼秦漢之后的又一次大一統(tǒng),雖然在中國3400余年的輝煌歷史長卷中僅存在38年,但卻在中華文明史上留下了濃墨重彩的一筆。南北方在政治、經(jīng)濟上的統(tǒng)一,直接促進南北方文化的交流、碰撞、融合,南朝的精工富麗,北魏的樸拙雄強,也在這融合中交匯貫通,書法作為文化的一部分,也在這融合中展現(xiàn)出一種全新的美,成為唐代學書取法的最佳范式,影響并貫穿整個唐代楷書的發(fā)展史,并一直影響至現(xiàn)代。

?

隋文帝像

皇家的虔誠與信仰

隋文帝甚重文治、優(yōu)禮學者,還“詔購求遺書于天下”(《隋書·高祖上》),又尊佛教為國教,令天下建塔供佛,制定了保護佛教的法律條文。《隋書》卷三五《經(jīng)籍志》載:“開皇元年高祖普詔天下……京師及并州、相州、洛州等諸大都邑之處,并官寫一切經(jīng),置于寺內(nèi),而又別寫,藏于秘閣;隋王朝對佛教的倡導遠及敦煌,所以從開皇到大業(yè)短短三十余年問,莫高窟洞窟大量增加,隋窟多達七、八十個,比現(xiàn)存早期二百余年間所開洞窟的總數(shù)還多一倍,這顯然和統(tǒng)治者的悉力倡導有密切關系。

?

隋代開鑿莫高窟第419窟

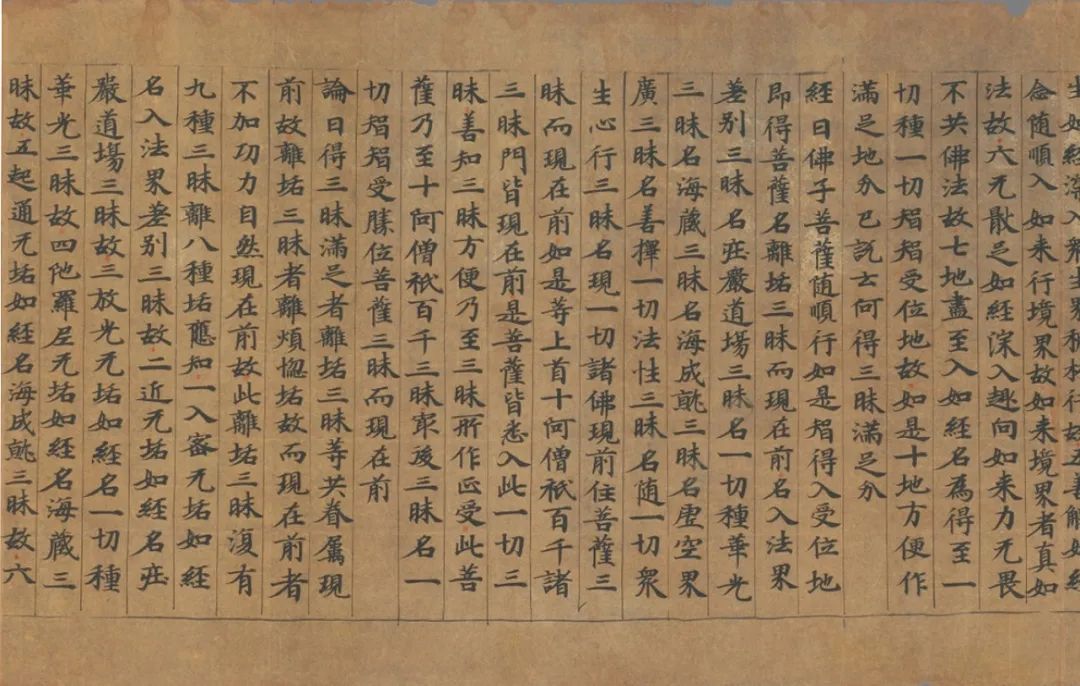

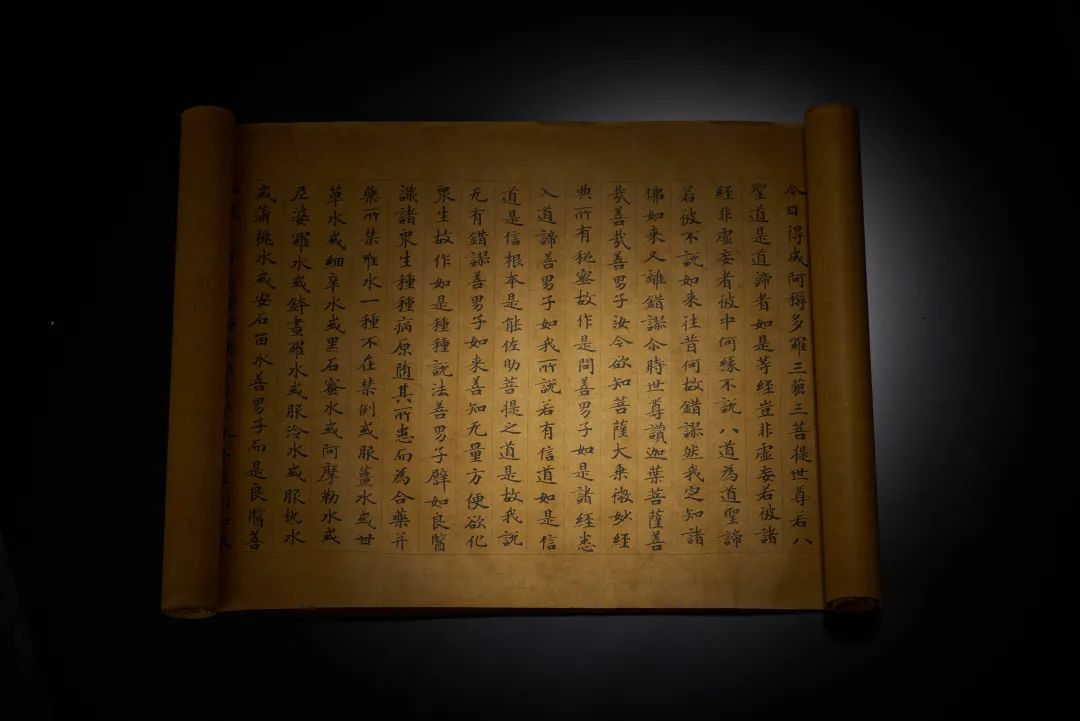

隋朝篤信佛教,虔心抄經(jīng)。史書記載,隋文帝楊堅541年出生于佛寺內(nèi),一個尼姑把他撫養(yǎng)到十二歲,出于這段經(jīng)歷,隋文帝登基以后,下令崇尚佛教,宮廷每晚都做佛事,楊堅、皇后和舉朝上下都要參加,現(xiàn)存敦煌文獻《大樓炭經(jīng)卷第六》天津博物館021卷后題款“大隋開皇八年歲次戊申四月八日、秦王妃|崔為法界眾生、靜造雜阿含等經(jīng)五百卷、流通供養(yǎng)。員外散騎常侍吳國華監(jiān)|襄州政定沙門慧曠校。”可以看到有官員專門負責佛經(jīng)的監(jiān)制,并有僧人校對佛經(jīng)。這類隋代皇家宮廷寫本對全國寫經(jīng)書寫標準化風氣的影響是廣闊而深遠的。

?

隋代開鑿莫高窟第276窟 西壁菩薩像

?

隋文帝楊堅的皇后獨孤氏一家早已信佛,而文獻皇后獨孤伽羅尤其虔誠。相傳她篤信佛教,一生修建了很多佛寺,獨孤皇后還寫了四十六套《一切經(jīng)》捐贈給各個寺院。可見皇家對佛教的虔誠與供養(yǎng)。

?

隋唐佛經(jīng)的抄寫頗為嚴格,佛經(jīng)抄寫被視作極其莊重之事,不僅字跡要工整、美觀,而且抄寫時要字句通順,避免產(chǎn)生脫漏等情況。隋代僧人彥琮稱譯才必須八備,其中“薄閱《蒼》《雅》,粗諳篆、隸”,即擅長書法,乃其一備。譯場又置“正字字學”,負責譯經(jīng)的文字和書法。抄寫佛經(jīng)作為極大的功德、極為神圣之事,對寫經(jīng)者的要求也極為嚴格。

?

隋代書法與隋代寫經(jīng)

隋代距今久遠,法書真跡歷經(jīng)各朝代水火兵燹,流傳于世者寥寥無幾,凡有片紙,即珍若拱璧。惟敦煌藏經(jīng)洞僅存所書佛經(jīng),歷經(jīng)千年,紙墨如新,光彩熠熠,擺脫了紙壽千年的宿命,是現(xiàn)代人直窺隋人筆法最鮮活的歷史資料。從字體風格來講,南北朝寫經(jīng)帶有隸書筆意,盛唐人筆法最嚴謹,唐末五代寫經(jīng)恣肆張揚、奇崛孤高,惟隋人寫經(jīng)楷法精妙,神采外放。

根據(jù)國家圖書館統(tǒng)計,隋代寫經(jīng)存世最罕,就連早于隋代200年的南北朝寫經(jīng)都有1332號,而隋代寫本僅存67號,還包括零星碎紙,而民間散落更是稀珍。隋代寫本存世幾乎都是佛教典籍,冥冥之中有佛法的護佑幸存至今。其書法面貌既有保持“魏碑體”特征、氣勢渾厚的寫本,如日本正倉院藏《賢劫經(jīng)卷第一》;也有類似南朝結體平正,筆致溫潤的寫本,如《大樓炭經(jīng)卷第三》。

?

隋代書法在北朝質質樸峻拔的基礎上,融合南朝綿麗書風,終于新境大開,各成規(guī)矩,而為三唐楷書之源流,直可“上承六代,下啟三唐”,在中國書法史上起到極其重要的過渡作用。隋朝墨跡十分稀少,多以碑版、墓志為主,而精品迭出,異彩紛呈。峻嚴方正一路以《董美人》、《蘇孝慈》為代表,典畫勁挺,秀麗端莊;平正和美一路以智永《真草千字文》、《龍藏寺碑》為代表,疏朗安詳,儒雅溫和;渾厚樸茂如《曹植廟碑》、《章仇氏》為代表,筆畫厚重,開宕峻爽。隋朝以書法名世的書家極少,據(jù)史書記載,書家僅智永、丁道護兩人而已。法書真跡僅智永所書《千字文》傳世,今存日本小川氏收藏,墨跡書法之寶貴可見一斑。

?

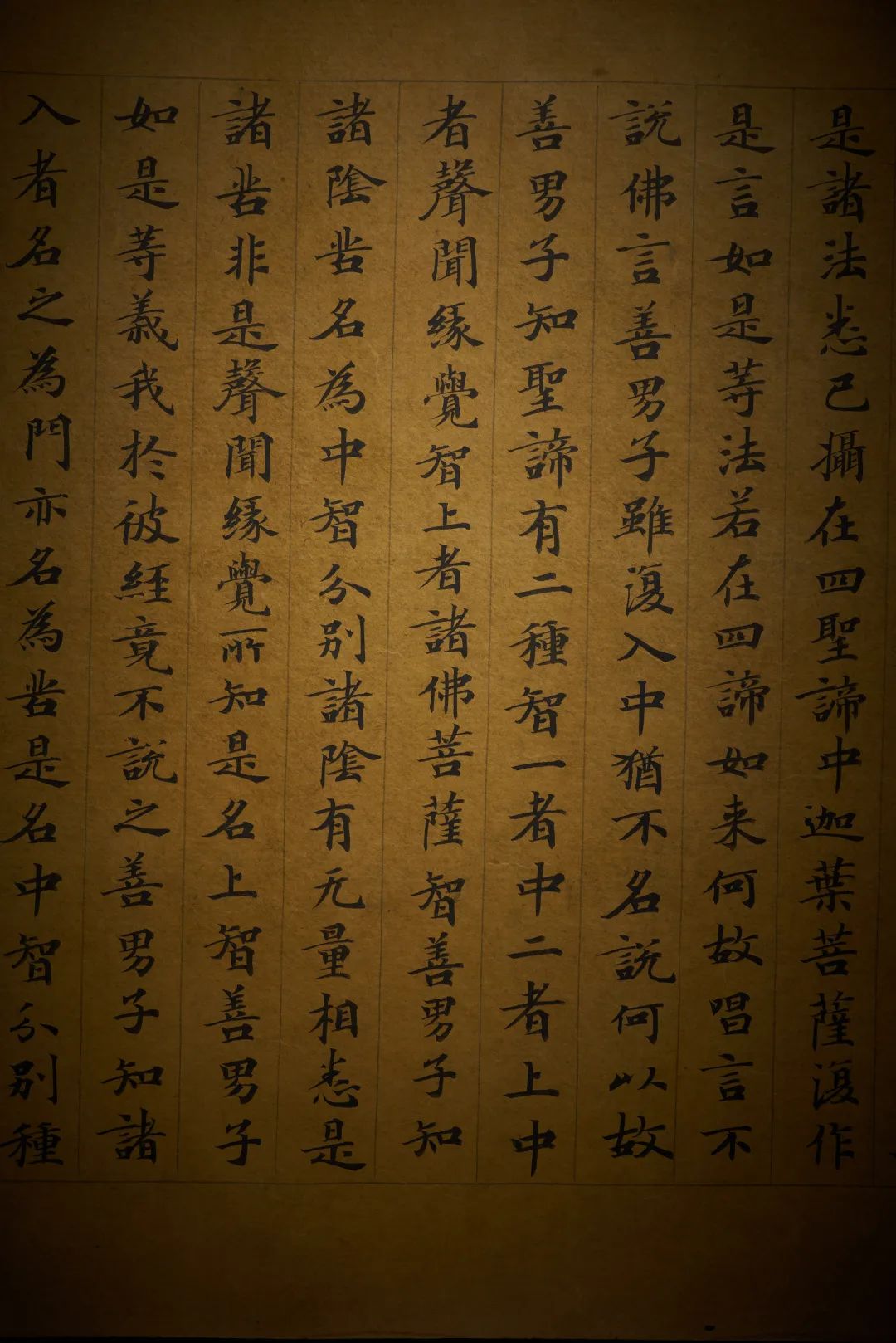

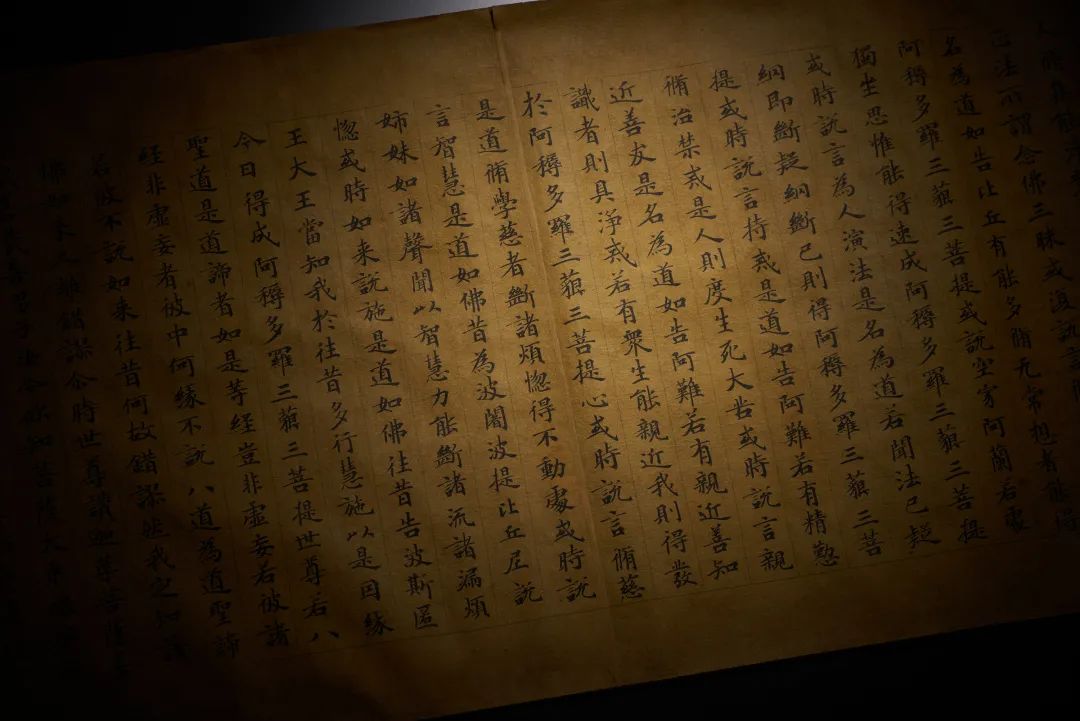

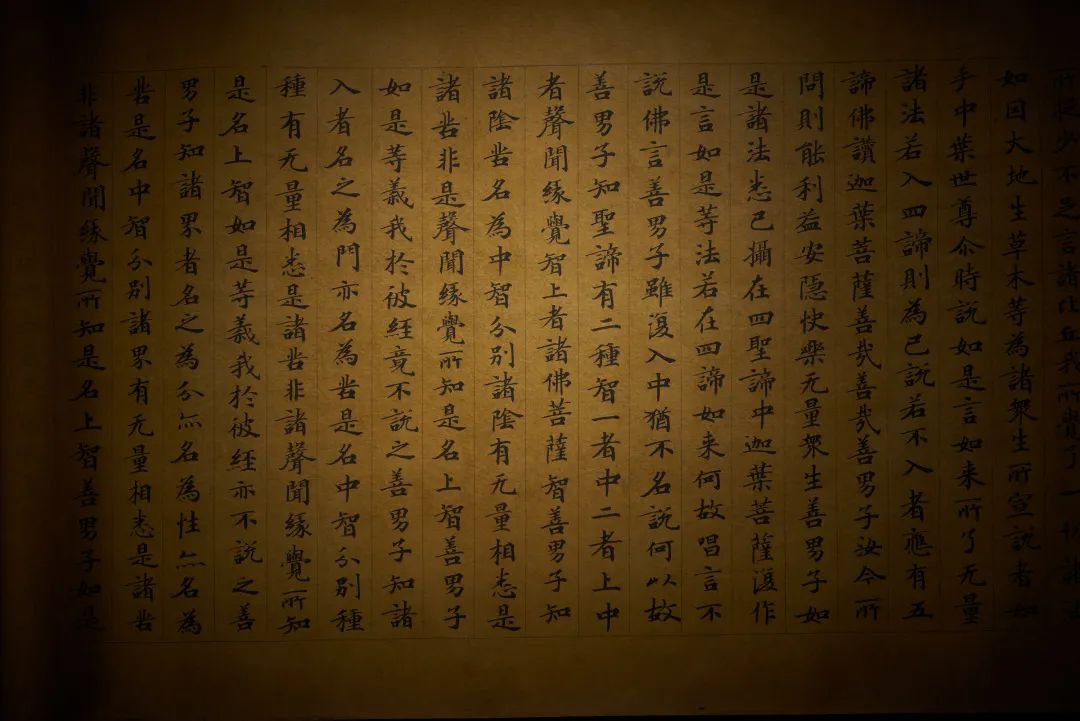

此卷隋代寫經(jīng)《大般涅盤經(jīng)第十二》與隋代名碑佳志相比較,也毫無遜色。與隋碑第一的《龍藏寺》碑相比較,《大般涅盤經(jīng)第十二》不僅風格極為相似,精神氣韻更相契合;與隋代名志《董美人墓志》相比較,《大般涅盤經(jīng)第十二》不如《董美人墓志》方正鋒利,但更顯儒雅沖和。三種法書雖風格各異,但深得隋代楷書精髓,此卷《大般涅盤經(jīng)第十二》無論用筆或是結構較之隋代名碑法帖毫不遜色,甚至在一些結構的處理上與《龍藏寺》、《董美人墓志》相頡頏。

?

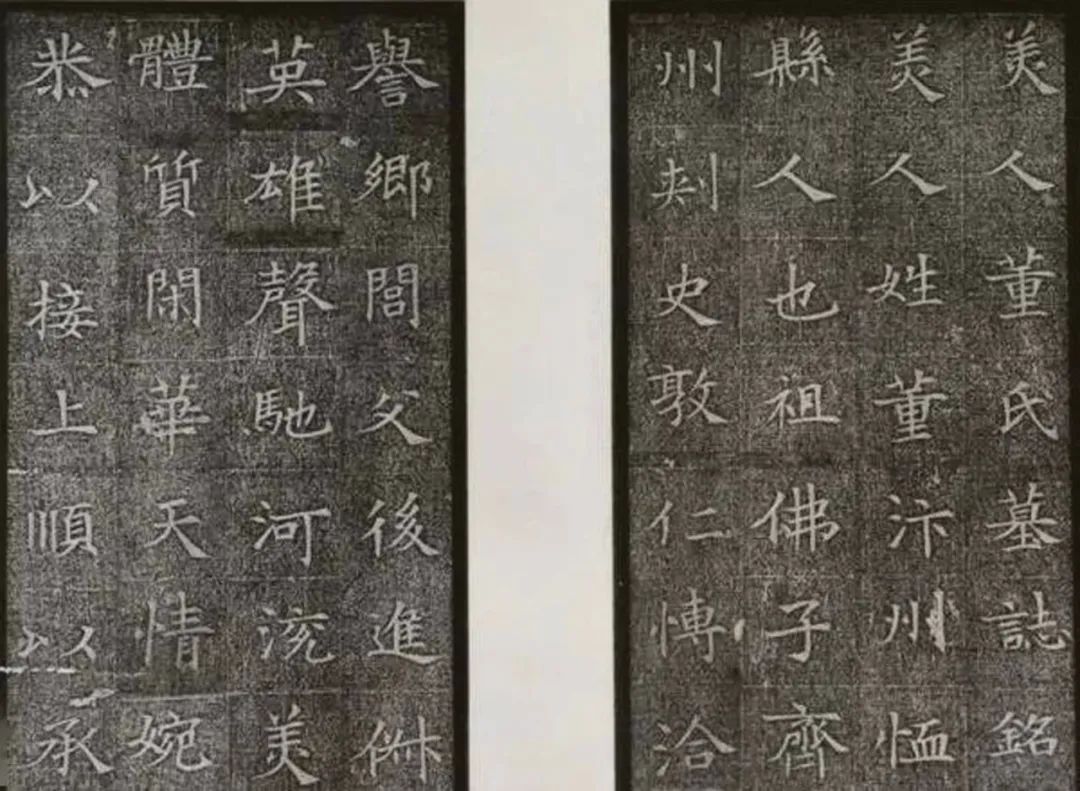

《龍藏寺碑》

《龍藏寺》碑刊于開皇六年,后毀廢,清代康有為在《廣藝舟雙楫》稱“隋碑漸失去古意,體多愷爽,絕少虛和高穆之風,一線之延,惟有《龍藏寺》……此六朝集成之碑,非獨為隋碑第一也。虞、褚、薛、陸傳其遺法,唐世唯有此耳。”觀此碑平正秀雅、婉麗清疏,可謂秀雅寬博幽深集于一爐,為楷書神品。今以兩者相比較,可窺其中異同。從整體風格來比較,二者同屬平正中和一路。橫畫平正,起勢略向右傾斜,字形瘦長,提按頓挫尚不明顯,結體極其精妙,收放張弛有度,字內(nèi)空間布白勻稱。現(xiàn)隨機選取幾字做詳細對比,左邊為隋人《大般涅盤經(jīng)第十二》,右邊為《龍藏寺》碑。

?

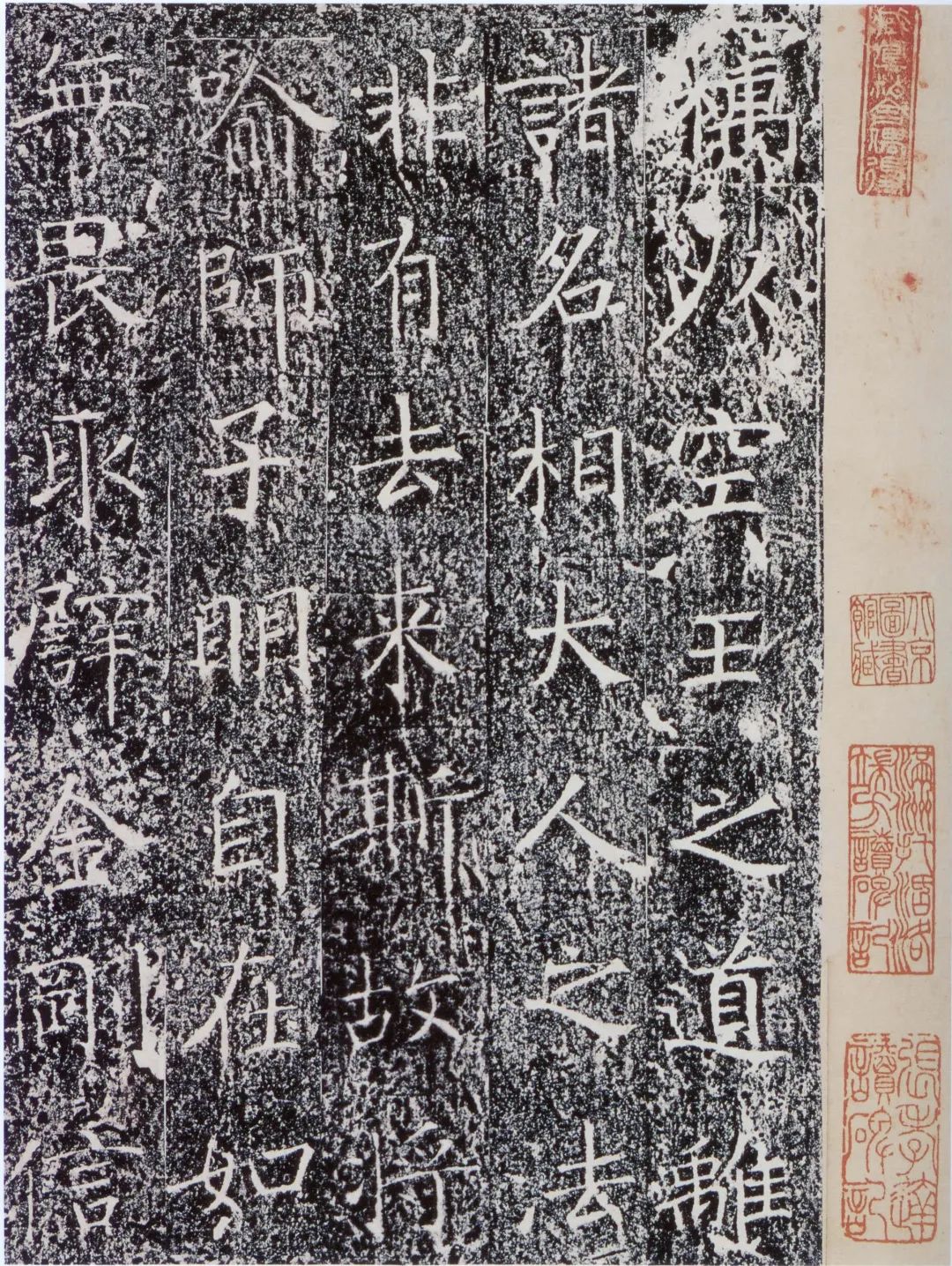

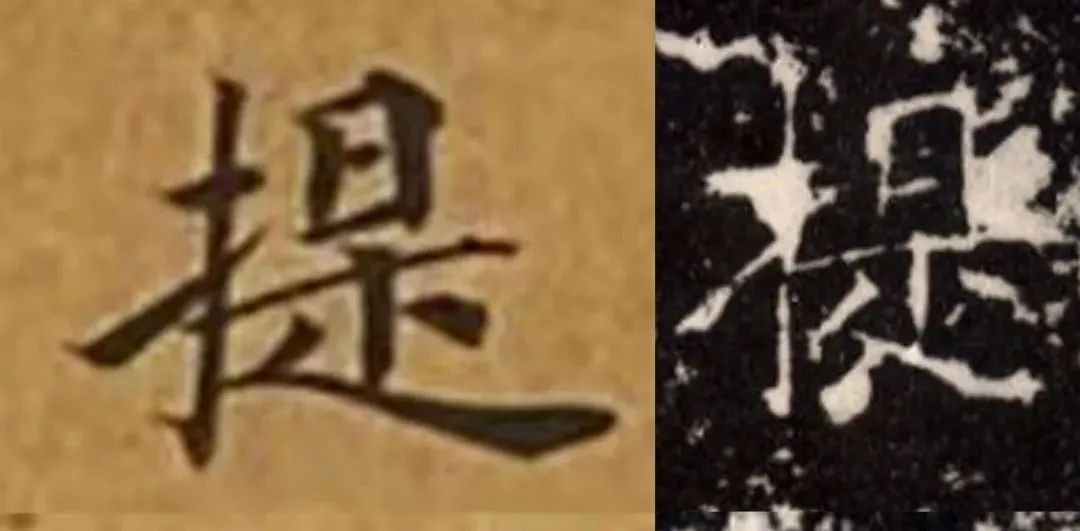

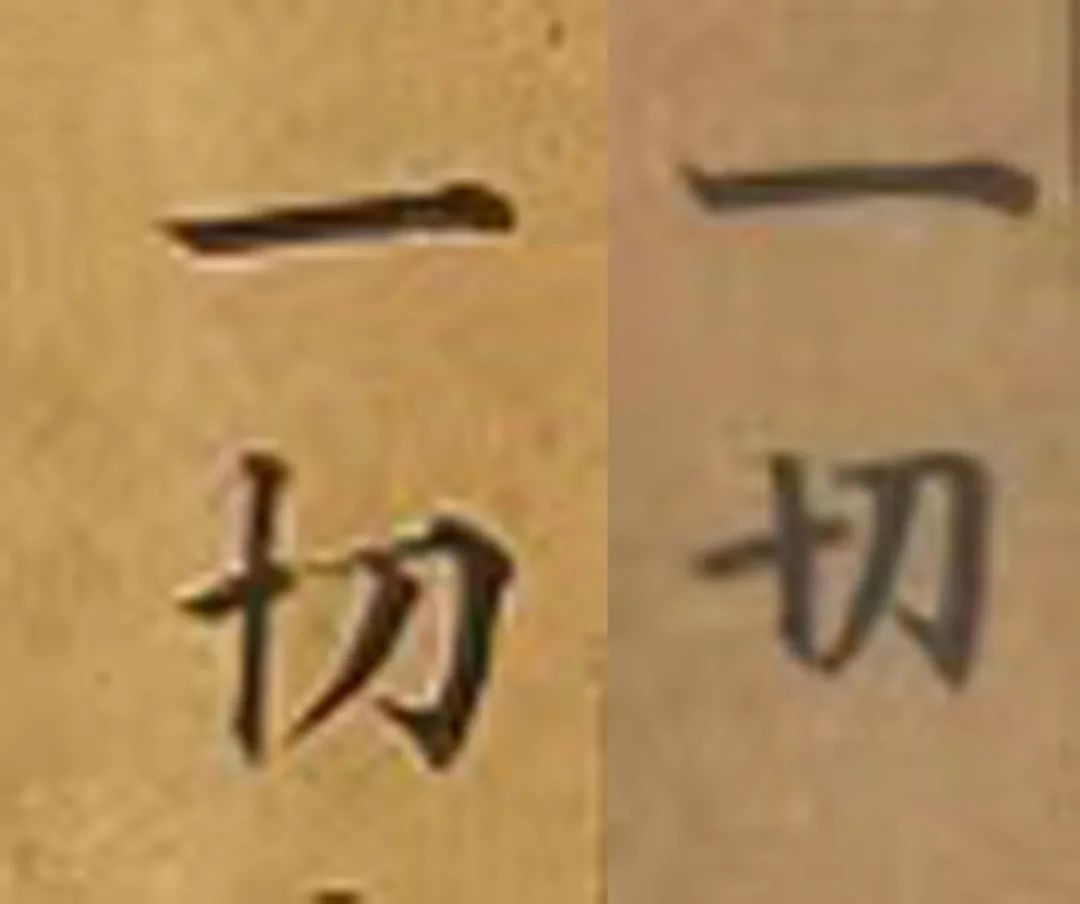

(左為《大般涅盤經(jīng)第十二》,右為《龍藏寺》)

從這三組圖片可以清晰的看到兩幅作品,無論風格,還是用筆都如出一轍,而隋人寫經(jīng)《大般涅盤經(jīng)第十二》能清楚的看到用筆的軌跡,更為清晰自然。《大般涅盤經(jīng)第十二》中第四字“大”雖短短三個筆畫,但每一筆都剛勁有力,側鋒起筆,順勢推出,由細到粗過渡自然,筆勢連貫。最后一筆捺畫,捺角短促,在整個字的分量最足,收到橫畫末端,恰到好處。《龍藏寺》之“大”字稍顯平正,捺角也偏短促,最后一筆捺畫同樣分量最重起平衡作用,使得整個字平正秀麗。不難看出,無論是“大”字還是另外其余字,兩幅字有著高度的一致性,點畫精致,結體平正,是隋代楷書的典型風格。《大般涅盤經(jīng)第十二》中“菩提”二字與《龍藏寺》“菩提”二字,幾乎達到了高度的一致性,同樣右上取勢,字內(nèi)布白勻稱。《大般涅盤經(jīng)第十二》中“菩”字“立”部上點畫,左上起筆,第二橫放出,以及“立”部與“口”中間布白舒朗。《龍藏寺》字跡有漫漶,“菩”字“立”部稍顯模糊,“口”部呈梯形,右上取勢。再來看“提”字,二者“是”字略高,“是”字“人”部,“丿”畫高度低于“扌”,“捺”長伸展,整體橫畫細,豎畫略粗。所不同的是,《龍藏寺》“提”字“扌”豎畫略高,字體更平正,《大般涅盤經(jīng)第十二》“提”字形偏扁,“是”字更舒展。最后一組“明”字,整體平正,“目”旁布白勻稱,“月”字撇畫帶勾,唯一所不同的是,《大般涅盤經(jīng)第十二》中“明”字向右取勢,《龍藏寺》中“明”字向左下趨勢,體勢雖不同,各得其勢,各有千秋。通過上述分析,我們可以斷定,兩件法書應該在同一時代所書,同為隋代開皇年間,字體極為工整,用筆細膩,結體平正和美,寄靈秀于質樸,寓蘊藉于淡雅,可以說是既吸收前人之精髓,又開導了唐風的先河。

?

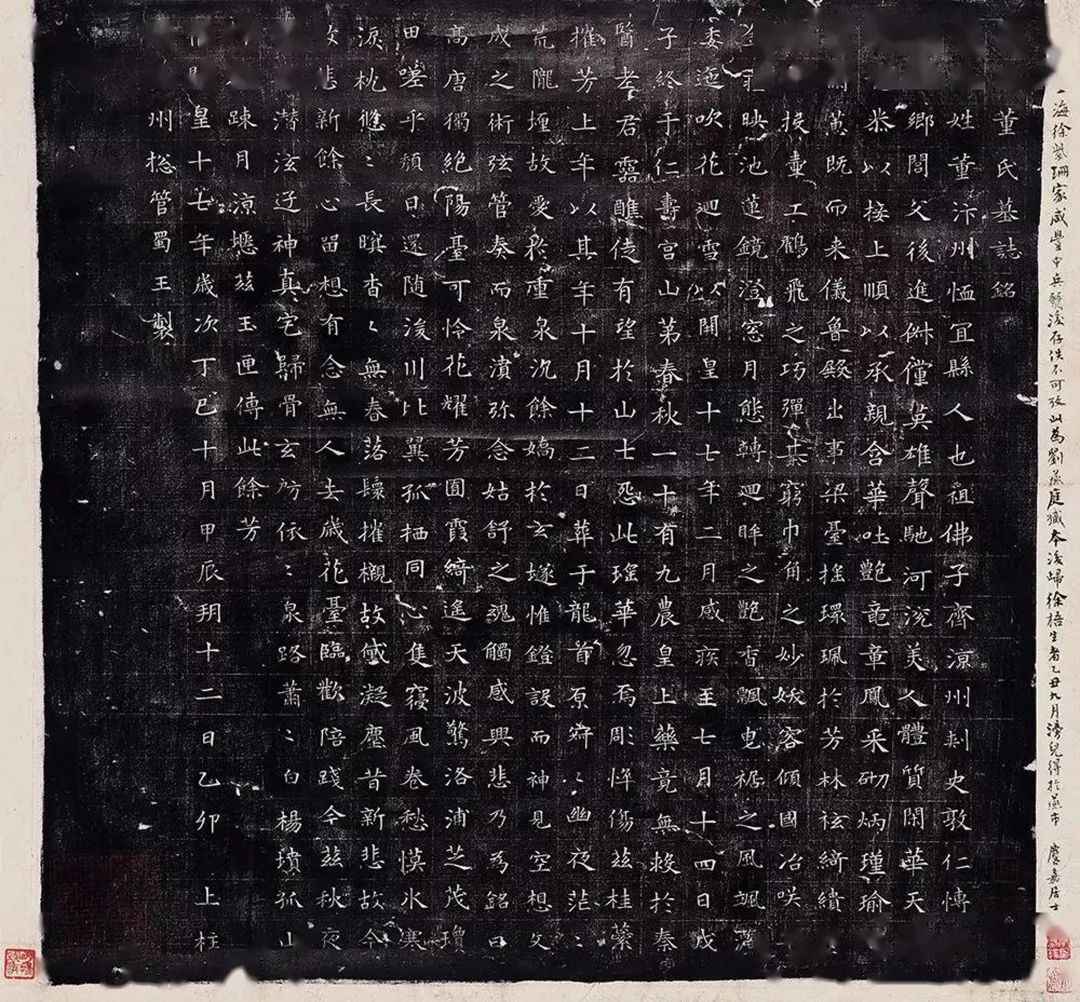

《董美人墓志銘》

《董美人墓志銘》刊于開皇十七年,隋文帝第三子蜀王楊秀撰文,董美人為其愛妃,病逝時年方十九,楊秀撰文以表哀悼。《董美人墓志》在隋志楷書中較為典型,屬歷代墓志的上品,既可上溯隋、陳、北魏之雋逸,又可下啟中、晚唐之婉麗。氣息雅致典麗,清新瑩澈。今以《大般涅盤經(jīng)第十二》來作比較,二者風格略有不同,但用筆極為相似。

?

(左圖為《董美人墓志銘》,右圖為《大般涅盤經(jīng)第十二》)

從上述四組照片可以看出,兩者風格迥異,但在字形的處理以及筆畫上,都表現(xiàn)出隋代楷書的整飭端莊。先看“滅”字,《董美人墓志銘》化三點水為兩點水,“火”部舒朗,整體字形扁方,《大般涅盤經(jīng)第十二》“滅”字,左收右放,“火”部向右上取勢,筆畫連貫。二者結體相似,但《董美人墓志銘》更顯平正。第二組“故”字,《董美人墓志銘》“故”字略顯瘦勁,更方正,“古”與“文”空間舒朗,《大般涅盤經(jīng)第十二》“故”,“古”與“文”空間緊密,整體字形偏扁。《董美人墓志銘》中“扵”字右邊“人”部與《大般涅盤經(jīng)第十二》寫法不同,《大般涅盤經(jīng)第十二》中“扵”更顯平正。《董美人墓志銘》“以”字體勢更方正優(yōu)美,《大般涅盤經(jīng)第十二》“以”字形偏扁。綜合以上描述,兩者風格雖存在差異,但是在筆畫和字的精神處完全表現(xiàn)出隋代楷書的流美與剛健,是隋代楷書的經(jīng)典之作。

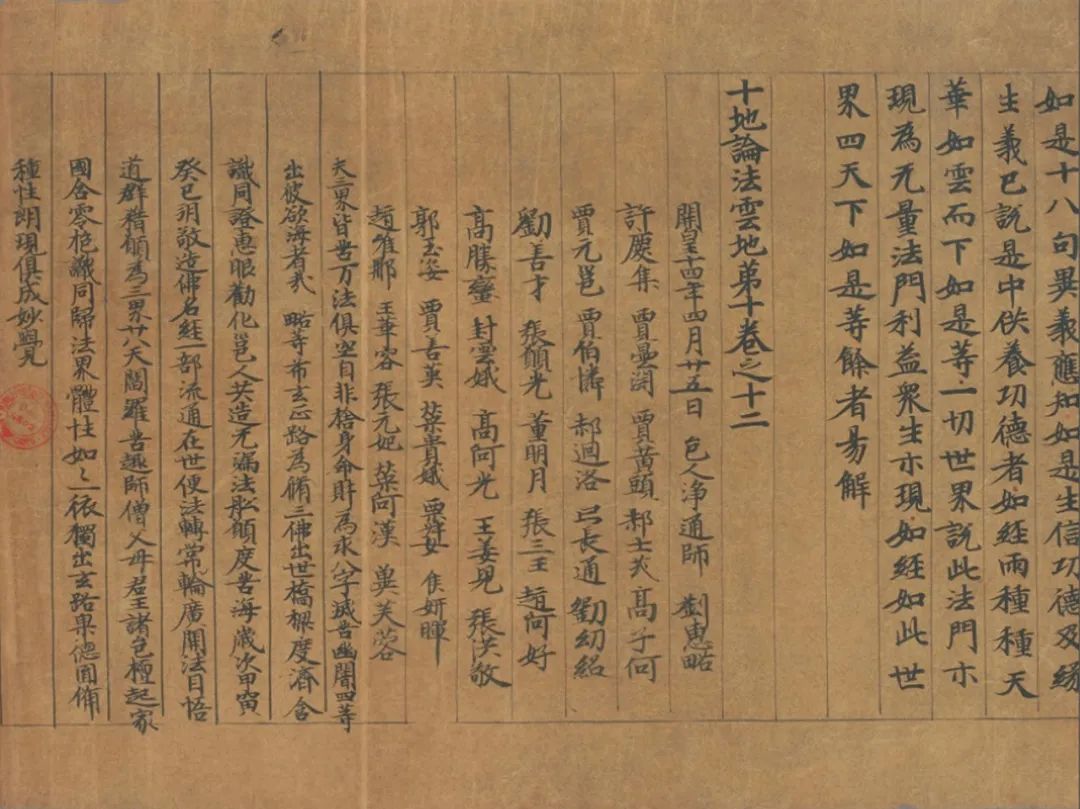

隋人寫經(jīng)對照

我們又翻閱了世界各大圖書館、博物館藏帶有年款的隋代敦煌寫經(jīng),并作為樣本和此卷隋人寫經(jīng)《大般涅盤經(jīng)第十二》做比較,可以更清楚的看到隋代書法風格的特點。----館藏隋明皇十四年《十地論法云第十卷之十二》并與之做對比。

?

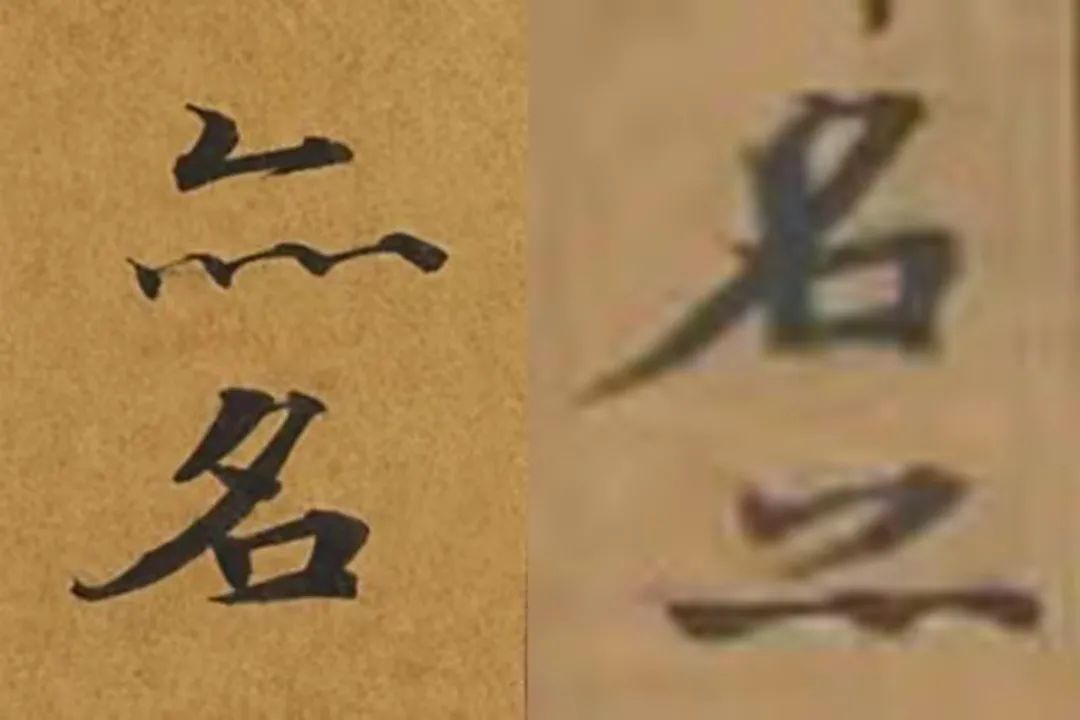

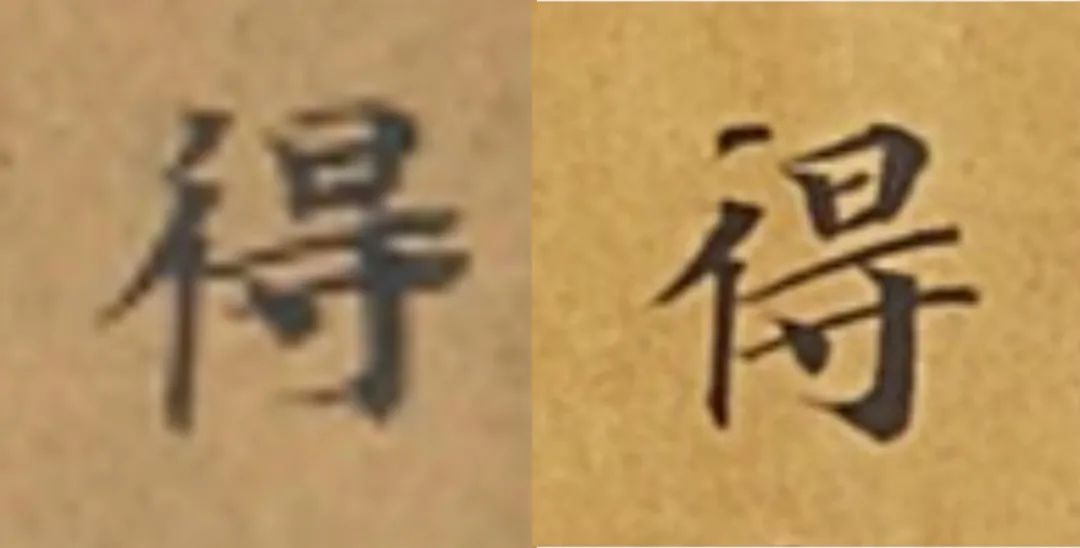

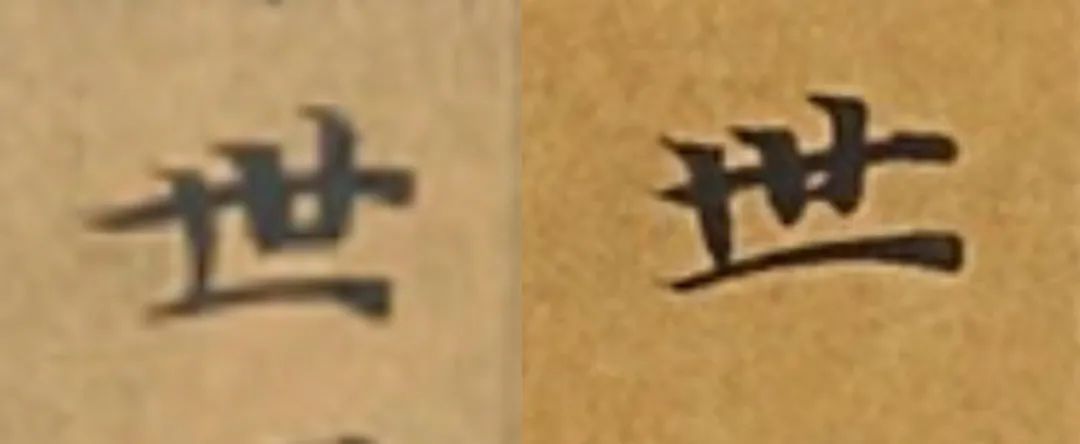

現(xiàn)在將其中的字進行對比:

左圖為《大般涅盤經(jīng)第十二》

右圖為《十地論法云第十卷之十二》

不難看出,二帖在結構上和風格上幾乎能達到一致性,僅用筆則略有不同,《大般涅盤經(jīng)第十二》以側鋒用筆為主,筆勢飄逸,《十地論法云第十卷之十二》用筆以中鋒為主,筆勢厚重穩(wěn)健,在結構處理上。《大般涅盤經(jīng)第十二》更加縱逸,《十地論法云第十卷之十二》更加委婉平和,這點從“切”的偏旁可以看出。而兩幅字的結構取勢是一致的,“亦”、“名”字形偏扁,“亦”字以行書寫就,四點水橫勢放出。兩幅楷書在風格上達到了高度的一直性,為隋代典型的極其精妙的楷書寫法。

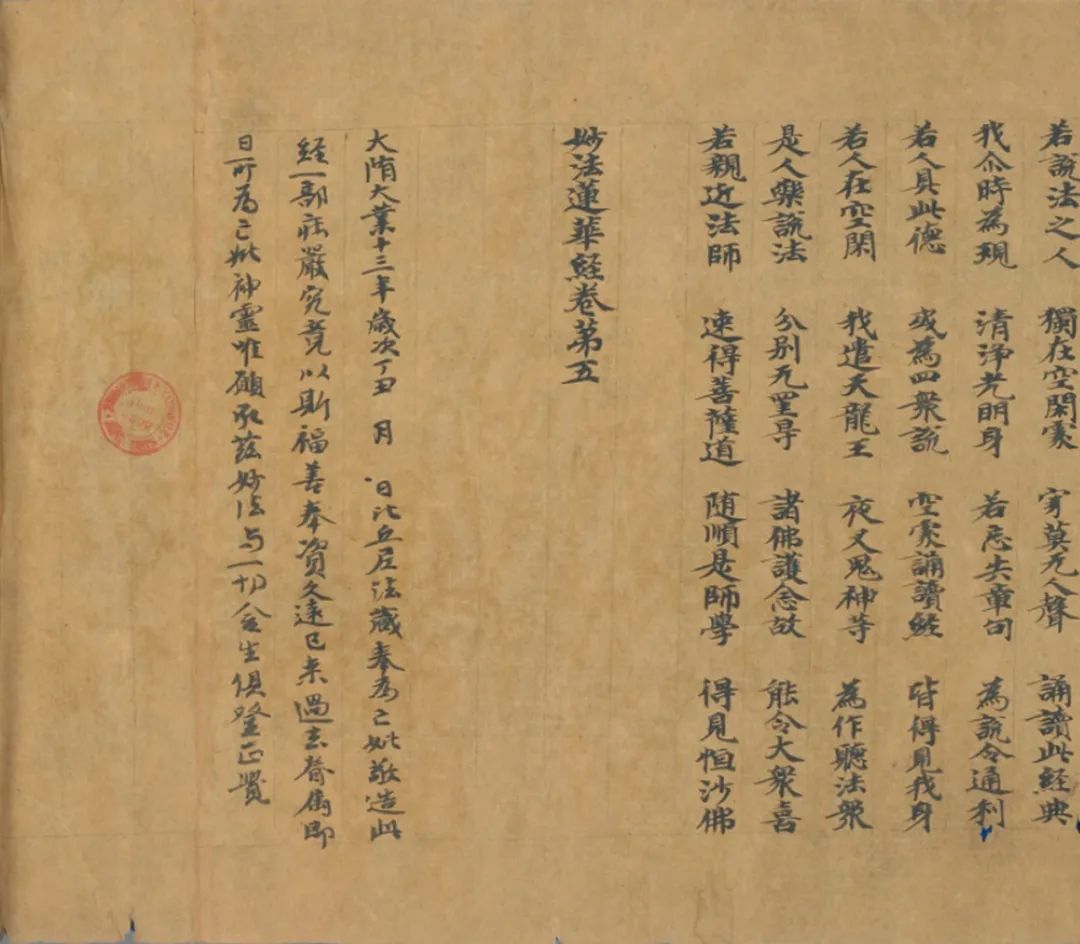

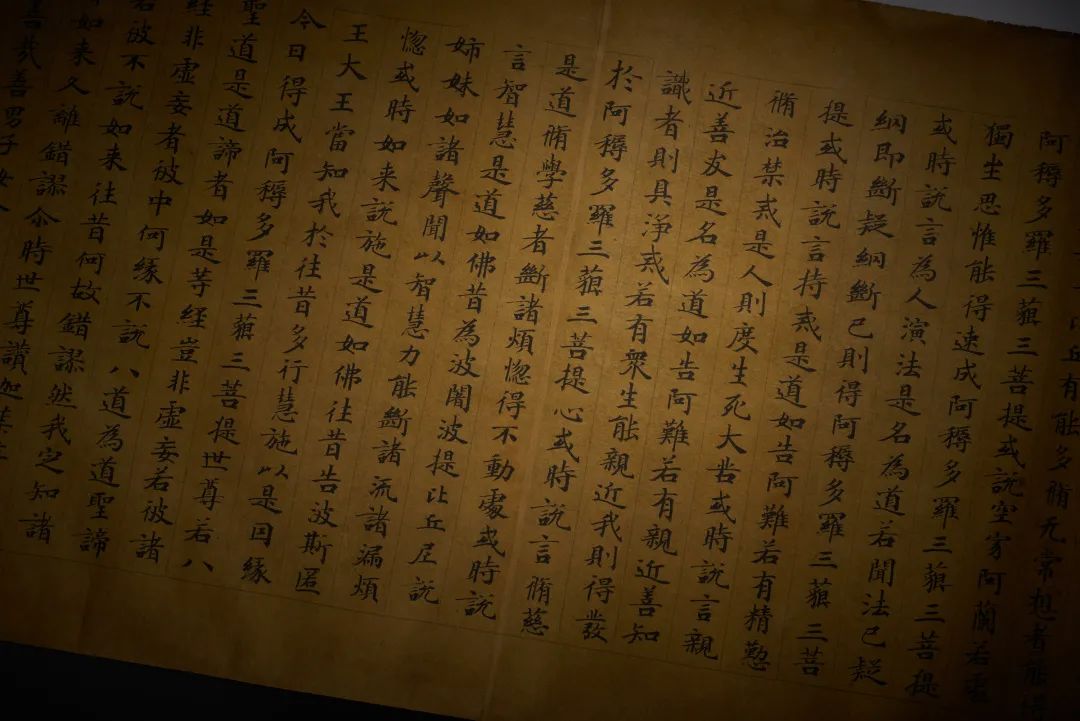

法國國家圖書館有藏一件隋代大業(yè)十三年敦煌寫經(jīng)《妙法蓮華經(jīng)卷第五》與之相比較,結構和用筆都不如此卷《大般涅盤經(jīng)第十二》。此卷隋大業(yè)敦煌寫經(jīng)《妙法蓮華經(jīng)卷第五》,結構扁方,結構端嚴,為隋大業(yè)年間的典型風格。

?

左圖為《妙法蓮華經(jīng)卷第五》

右圖為《大般涅盤經(jīng)第十二》

此經(jīng)為隋代大業(yè)十三年敦煌寫經(jīng)《妙法蓮華經(jīng)卷第五》, 與《大般涅盤經(jīng)第十二》相對比,《妙法蓮華經(jīng)卷第五》更平正,末尾頓筆更明顯,《大般涅盤經(jīng)第十二》更顯清勁,字體更加平正。《妙法蓮華經(jīng)卷第五》“得”中“寸”部一橫略沉重,《妙法蓮華經(jīng)卷第五》“得”中“寸”部一橫瘦勁,

《大般涅盤經(jīng)第十二》中“世”字與《大般涅盤經(jīng)第十二》中“世”字呈現(xiàn)相向、相背兩種關系,《大般涅盤經(jīng)第十二》中“世”字上橫左部收右邊放,《妙法蓮華經(jīng)卷第五》中“世”字左邊放右邊收,收放的對比,呈現(xiàn)不同的藝術效果,但在筆法上,二者幾乎差異。

?

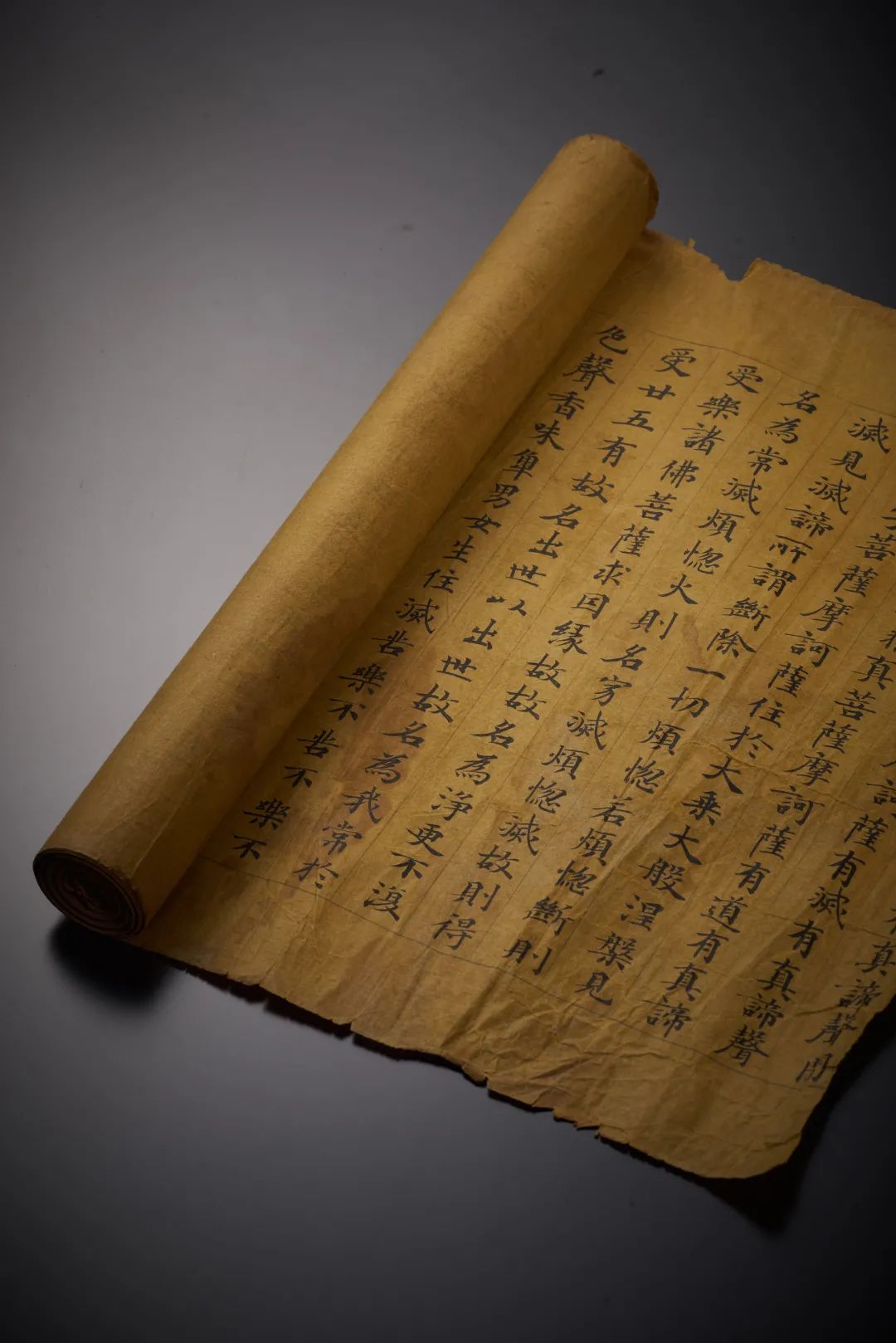

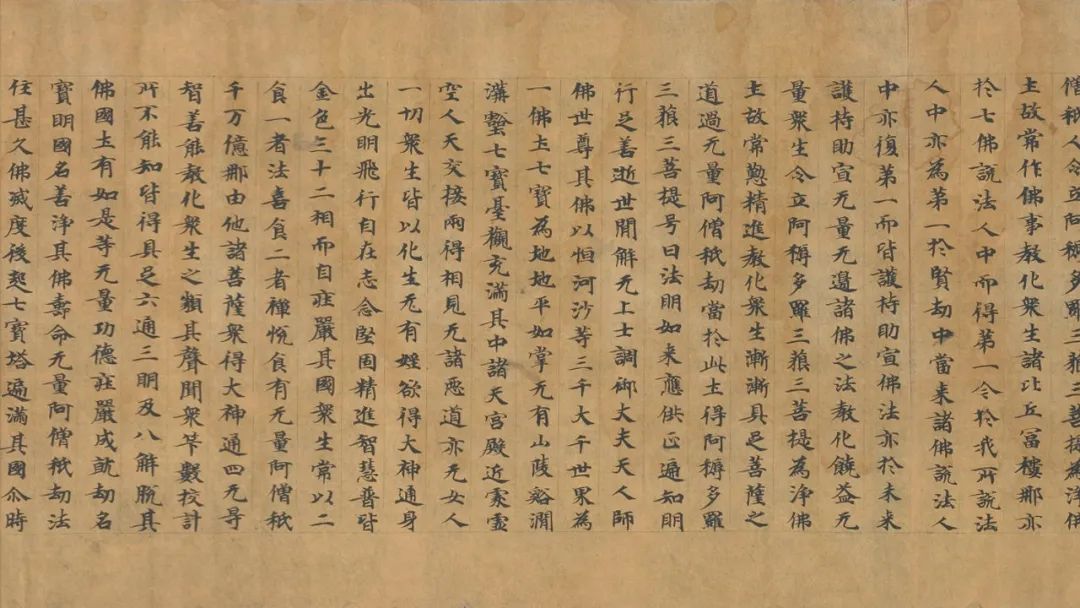

隋代寫經(jīng)紙質緊實,纖薄細密,砑光上蠟,堅韌如帛,同中國書店所藏隋人書《涅槃經(jīng)》紙張類同,而與盛唐時期的硬黃箋迥然不同,且隋代寫經(jīng)多為一紙二十三行,這件寫經(jīng)的完成時代下限,至少在唐代以前,隋或隋以前物。

?

?

羅振玉謂:“東晉至隋唐中間二百余年,楷法實以漸進步,逮隋而大成”,洵為不虛。”所以,隋代書法是融會了南北方書風的特點,既有溫潤雋秀的氣質,又不失渾厚剛健的骨骼,既總括了南北書風之異彩,又為唐代法度化和標準化之前奏,誠如沙孟海所言:“(隋)上承兩晉南北朝因革發(fā)展詭奇百變的遺風,下開唐代逐步調整趨向規(guī)范化的新局,這一過渡時期,是我國中世紀書法史上一個大關鍵。”

?

?

隋代書法“上承六代,下啟三唐”,在中國書法史上具有極其重要的地位。隋代墨跡法書至今已無存世,僅有碑拓傳世,而拓本經(jīng)過書手、刻工的加工,書法本身的意蘊已減,加之風水侵蝕以及拓工的多次加工,便更難以窺見隋代楷書之精髓。而書寫高超的隋代寫經(jīng)便成為書家最可靠、最信賴的取法范式。

?

不僅如此,隋代崇信佛教,隋文帝以開國君主的身份,大力推崇佛教、參與佛事,對隋代寫經(jīng)的產(chǎn)生起到了關鍵的推動作用,也是研究隋代佛教最鮮活的歷史資料。這件經(jīng)書寄托著皇家對佛祖的虔誠和信仰,并在佛祖護佑的下,歷經(jīng)千年,光彩熠熠,無論歷史價值、文獻價值還是藝術價值,都毋庸置疑。

?

北京榮寶2020秋拍拍品

《大般涅槃經(jīng)卷第十二》

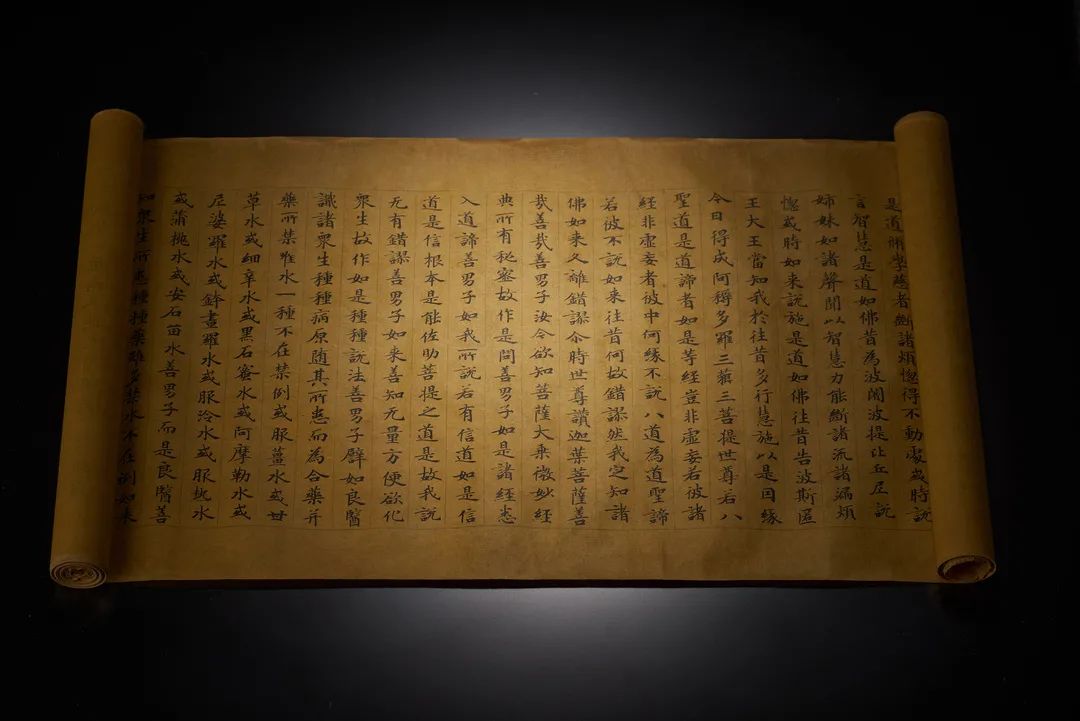

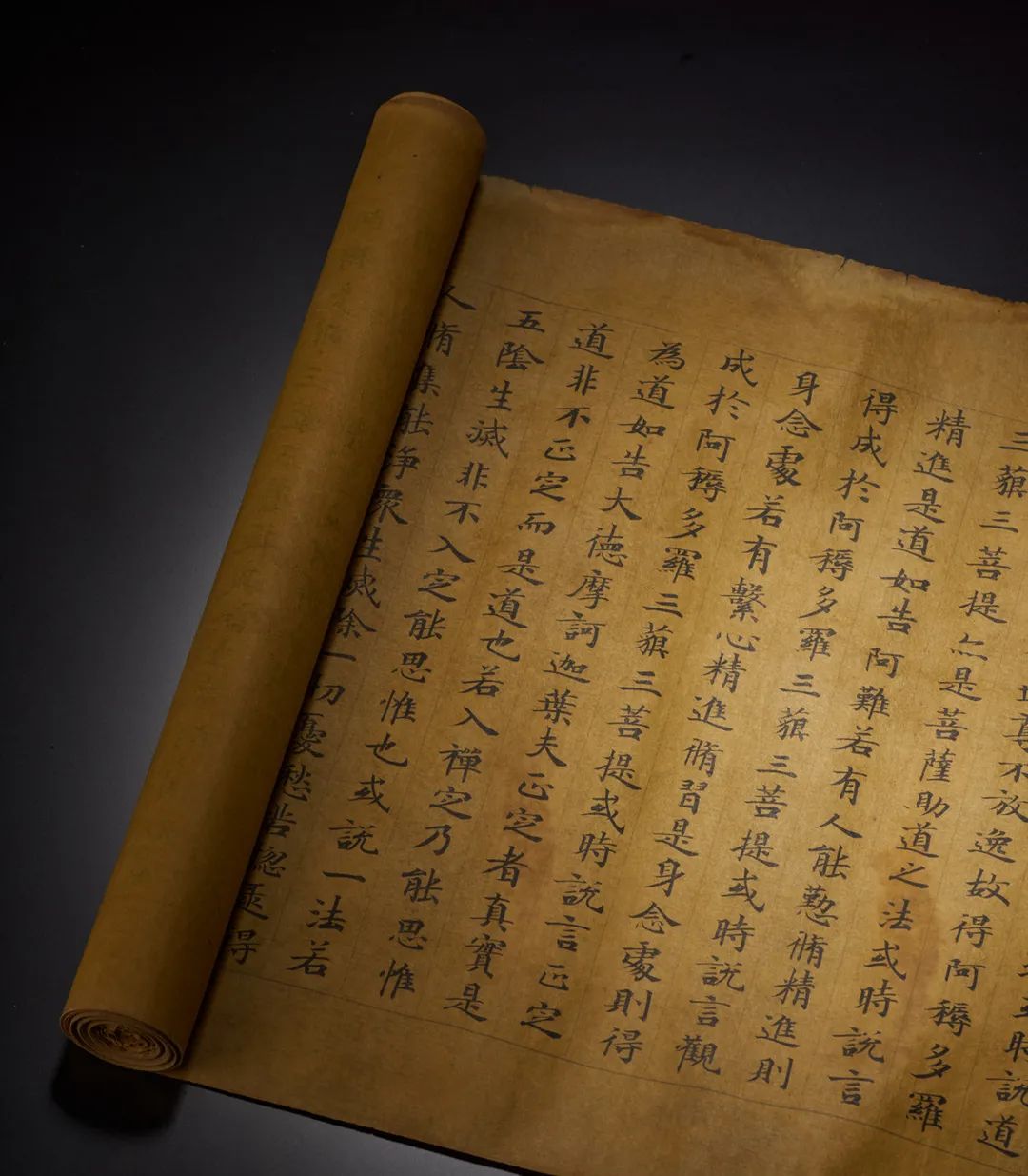

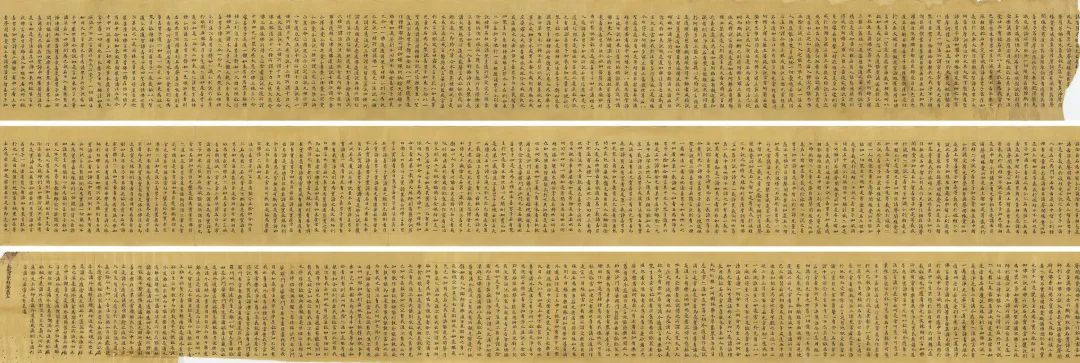

Lot1071 7世紀 隋代寫本 大般涅槃經(jīng)卷第十二

(北涼)曇無讖譯

本卷26CM高 730CM長,全卷存十六紙,第二紙至第十五紙每紙二十三行,每行十七字,第一紙:40cm,存二十二行,第二紙:42cm,第三紙:42.1cm,第四紙:42.2cm,第五紙:42.3cm,第六紙:42.3cm,第七紙:42.4cm,第八紙:42.4cm,第九紙:42.4cm,第十紙:42.5cm,第十一紙:42.3cm,第十二紙42.2:cm,第十三紙:42.3cm,第十四紙:42.3cm,第十五紙:42.3cm,第十六紙:32.1cm。存十一行,本卷首缺尾全,尾部有尾題大般涅槃經(jīng)卷第十二,燕尾可見,全卷原紙原狀保存未裝裱,保存狀態(tài)極佳,淡描烏絲界欄規(guī)整纖細,經(jīng)卷染潢并砑光,經(jīng)卷用紙薄如蟬翼,表面平滑結構緊密,一千多年前的造紙技術令人嘆為觀止,黃卷璀璨奪目惹人愛不釋手,全卷書法氣韻貫通,墨色如漆,筆力堅實,氣息盈滿,法度莊嚴,魄力雄強,風格沉靜剛健又不失靈巧生動。

?

2020秋,榮寶佛經(jīng)典籍部誠有法緣征得隋人《大般涅盤經(jīng)第十二》首殘尾全,保留燕尾,寫經(jīng)筆致溫潤,端莊典麗。這件經(jīng)書在隋文帝潛心向佛的背景下產(chǎn)生,寄托著皇家對佛祖的虔誠和信仰,并在佛祖護佑的下,歷經(jīng)千年,金剛不壞,殊為可貴。其保留了隋代書法的最初面貌,是隋代最可靠最鮮活的研究史料,書法清凈高遠,遺世獨立,風華絕代,即使與“隋碑第一”的《龍藏寺》,皇家墓志《董美人》相較,也平分秋色,各得其美,歷經(jīng)千年,筆墨如新,熠熠生輝。

?

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號