近日,由安徽博物院精心策劃的“潘玉良的美術課堂”展,亮相該院新館二樓臨時展廳。展出的100余件潘玉良美術佳作,以“課堂”為視角,引領觀眾探尋潘玉良巨大藝術成就的養成之路,領略其藝術創作的無窮魅力。

潘玉良(1895—1977)是中國近代著名的畫家、雕塑家。潘玉良一生極富傳奇色彩,她出身貧寒,卻成為中國近代畫壇諸多“第一”:她是最早接受現代美術教育的新女性、第一批公費赴法留學的美術生、最早被聘為美術學校西畫系主任的女性;第一個獲得國際榮譽的中國女西畫家、中國第一位舉辦個人畫展的女性西畫家,第一位作品被巴黎市及巴黎國立現代藝術博物館收藏的中國女畫家。

二十世紀初,西方美術思潮涌入中國,引起傳統繪畫藝術變革,西式“課堂”美術教育逐漸興起,上海美專等學校先后創辦,成為中國現代美術教育的雛形。帶著以寫實主義改良中國畫的信念,青年藝術家們紛紛前往歐洲留學深造,帶回新的藝術觀念和教育理念,潘玉良正是其中一員。從考入上海美專到赴歐留學,再到學成歸國投身美術教育,近20年間,“課堂”見證了潘玉良從學生到教師的身份轉換。二次赴法后,她在個人工作室和私立藝術學院的開放工作室里繼續探索個人視覺語言,“課堂”也由此轉化為一種藝術自覺。她一生致力于中西藝術融合實踐,在繪畫中尋找故土與他鄉之間的精神交匯和審美平衡。她所經歷的藝術訓練內容也一直延續至今,成為現代美術學院里的必修課。

據介紹,此次展覽根據藝術家的求學、成長歷程進行推演和呈現,分為“造型解構——繪畫的基礎”“色彩感知——提升表現力”“主題創作——邁向成熟”和“舉辦展覽——藝術家的精彩答卷”四個部分。展出的100余件美術作品,囊括潘玉良的油畫、素描、色粉畫、水彩畫、彩墨畫、版畫和雕塑,更有草圖和小稿首次展示。

如展出的一組以《畫室》為主題的木板油畫作品,就十分真實地還原了潘玉良旅法時期的課堂狀貌。這組作品描繪的場景可能是著名的巴黎大茅屋畫室。潘玉良再次去往法國后,曾在那里進行大膽創新的藝術訓練。在這組作品中,不同膚色的繪畫者并肩而坐,有人正低頭作畫,有人望向畫里并未出現的模特,他們認真專注的狀態非常吸引人。

潘玉良作品常見“玉良”款,而此次展出的其1937年創作的《桐廬待發》布面油畫,作品右下角落款為“世秀”,吸引不少觀眾探索的興趣。原來,潘玉良本姓張,婚后隨夫改姓潘,世秀是她的名,玉良為字。她就讀上海美專時名為“潘世秀”,自1921年留學法國,她就只使用“潘玉良”為姓名,落款“世秀”的作品十分罕見。

同時展出的還有《乳牛》布畫油畫、《礦工》紙本素描、《三人扇舞》紙本彩墨、《作畫》紙本白描等,均為其各個時期創作的極富代表性的美術精品。

據悉,此次展覽將持續到2021年1月3日。(記者 王國良 通訊員 張文蕊 攝影 李鵬飛)

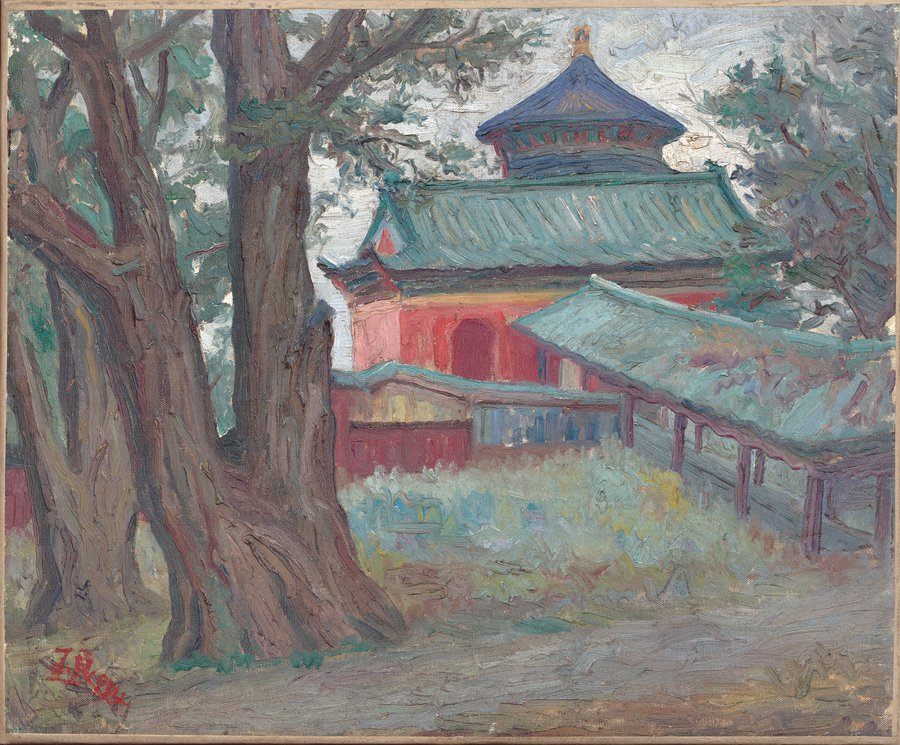

部分展出作品:

《畫室》,木板油畫

《花瓶與水果》,布面油畫,1944年

《桐廬待發》,布面油畫,1937年

《寺廟》,1934年

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號