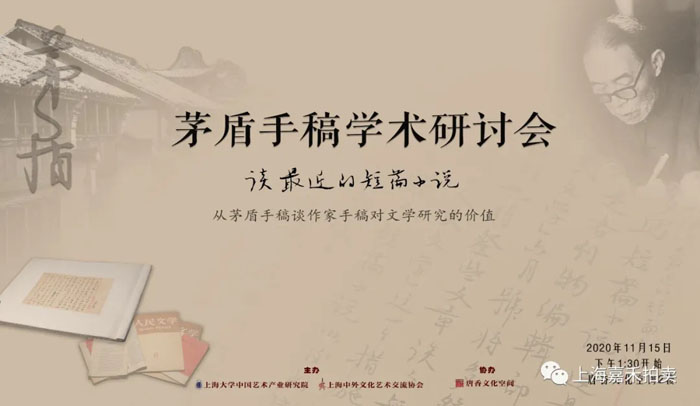

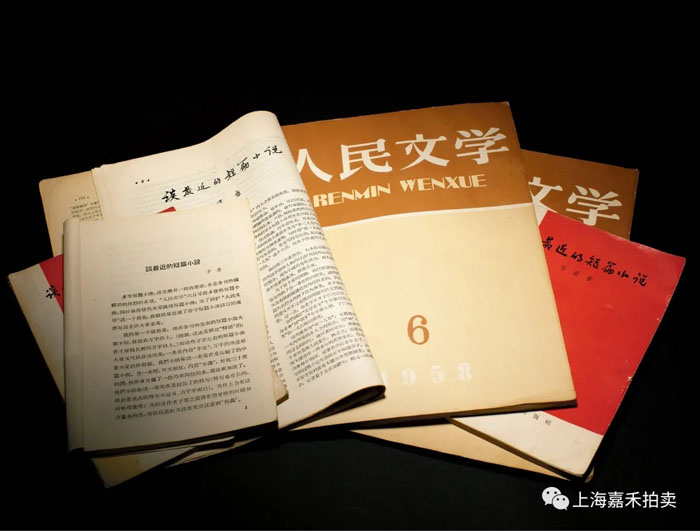

11月15日由上海大學中國藝術產業研究院主辦的茅盾手稿學術研討會在上海唐香文化空間舉辦。本次研討會以茅盾1958年第6期《人民文學》發表的《談最近的短篇小說》手稿為中心,結合現存于桐鄉茅盾紀念館、上海圖書館等公私機構的茅盾手稿,通過研討會的方式,集中研究、探討、發掘茅盾手稿的文學價值、史料價值以及書法價值,對茅盾的生平經歷、思想主張、革命情懷及作品的創作過程、創作手法、創作理念等有一個深入的、全方位的認識。同時也期待在研討的過程中,與會專家對目前茅盾研究存在的問題作出修正,對研究現狀的不足之處提出建議,對茅盾研究中尚未涉及的領域作出指引。通過本次研討,讓我們得以看到一位文學大師、書法大家的修養和情懷。

研討會嘉賓合影

學術研討會現場

上海大學中國藝術產業研究院執行院長羅宏才主持茅盾手稿學術研討會。

上海圖書館研究館員、著名近現代文獻研究專家張偉談到:

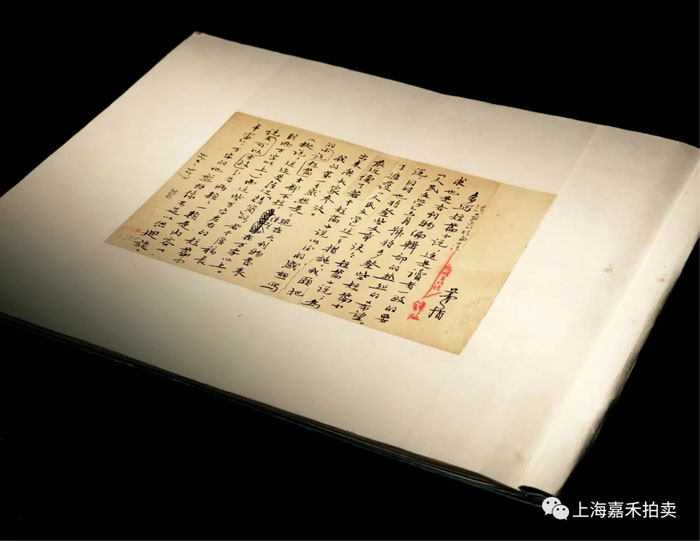

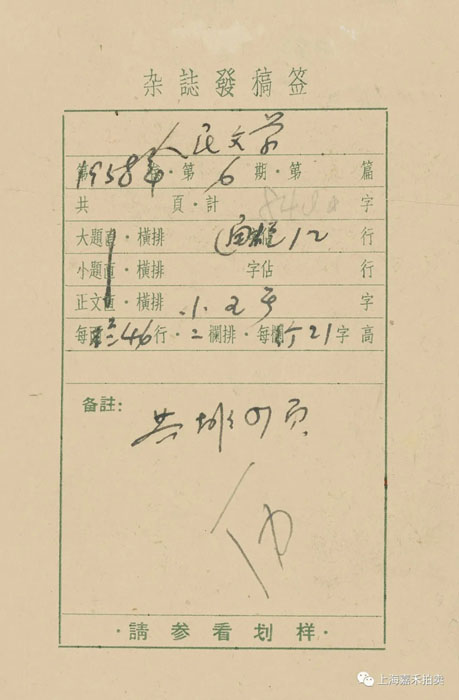

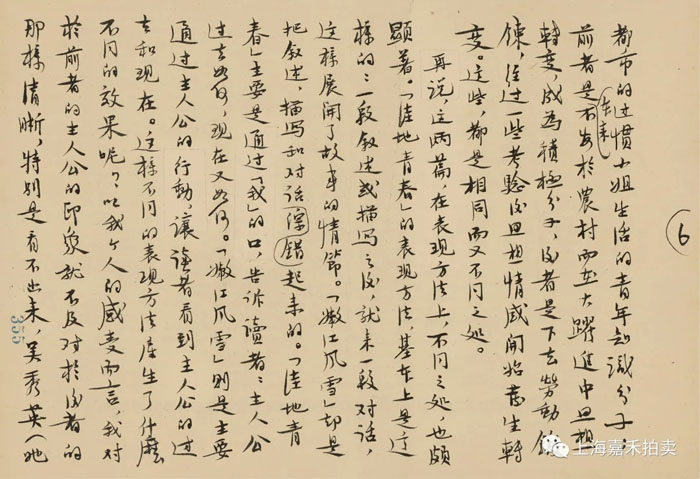

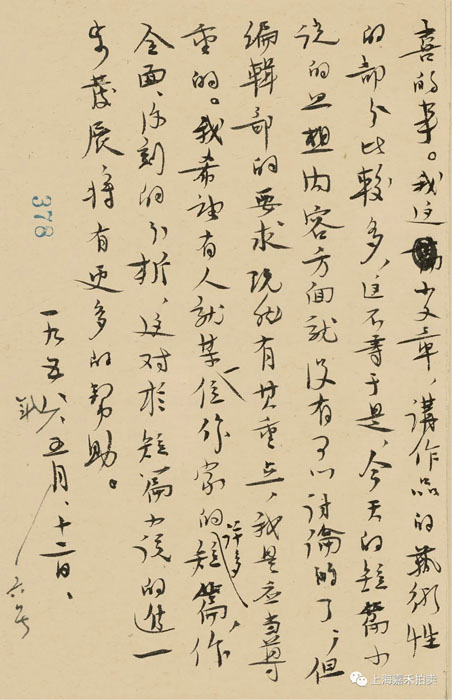

茅盾先生對我們這一輩人來講是如雷貫耳的大作家。我們這一代人都是讀著他的作品長大的,他的短篇小說、中篇小說、長篇小說,包括他的《子夜》《林家鋪子》等等,都是大家非常熟悉的。茅盾的字雖然不像魯迅這么少見,但也是非常少的,何況是9000多字,這是非常難得的。大家看他的文章完稿日期是1958年5月12日,這篇文章是應《人民文學》編輯部的邀請寫的,內容就是《談最近的短篇小說》。1958年5月12日完稿以后,《人民文學》第六期發表了,從這個速度來說是非常重視的,你東西一交過來,進行校對以后,直接就出了,所以是非常快的。

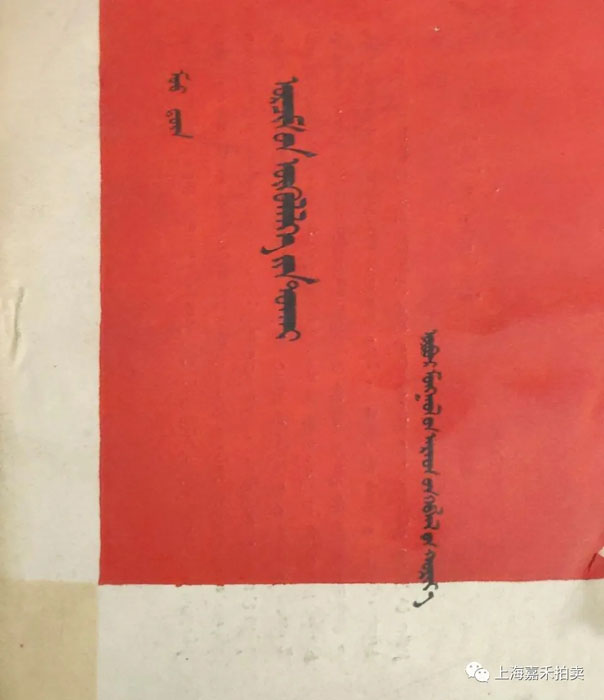

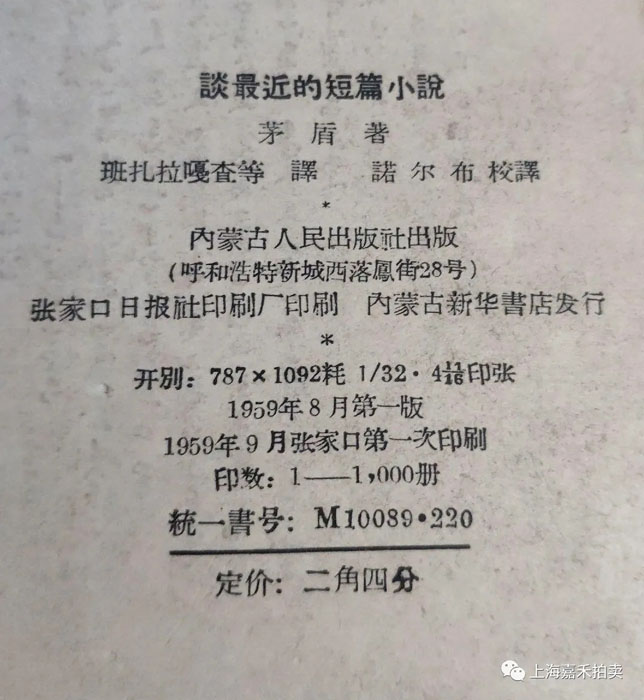

1958年7月份,9000多字的《談最近的短篇小說》出單行本,這是一個很高的待遇。按照今天的說法,就是領導人的待遇。接下來還出了少數民族文字的單行本,這個規格是非常高的。而且他的那本單行本印了2萬冊,售價2毛4分。等于是他的手稿、發表稿,單行本的修改本稿,成為了一個完整版本的系列。

中國文藝評論家協會副主席、上海文藝評論家協會主席、上海市文聯副主席、長江學者、復旦大學教授汪涌豪談到:

茅盾解放前二十多年幾乎都在上海的,他的工作朋友圈都在上海。他自己也說過的,如果沒有在上海從業的經歷,可能沒有他茅盾文學的成就地位。包括他最典型的小說《子夜》反映的也是上海,所以他和我們上海是非常有淵源的。今天我們在上海,就他的手稿開這樣一個小的研討會,是水到渠成的,能夠給人帶來一種很愉悅的感受。他說文學不能僅僅是像鏡子,鏡子是照見一個東西,有些被動,有些機械,甚至有些自然主義。他說更應該像斧子,斧子有砍削,形塑一個社會。我們認為文學是反映生活的,生活本身是非常豐富的,反映得過來嗎?現在很多小說家的構思根本沒有比日常生活更精彩,我們每天在微信里面看到的生活太精采了。說文學反映生活的,這話似乎是對的,但這樣的話沒勁,文學絕對是要引領生活的,是要虛構侵略設想生活的,哪個詞都行,但就是反映沒有勁。所以他用斧子,我特別同意。

著名書法理論家、書法家、上海書協顧問戴小京談到:

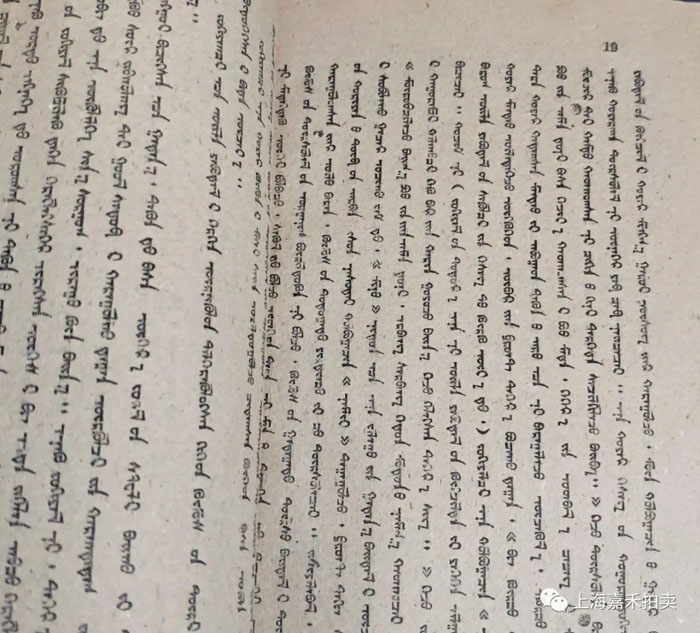

讓我印象很深的一件事,當時廣東省的檔案館有一年組織我們學生去觀看學習茅盾手稿,是毛筆字寫的。我當時就逗留在展柜間來回徘徊,不忍離去,這個文人的字居然寫得這么好。當時我們看不出什么來歷,就是覺得寫得出人意料,瀟灑,而且讓人不知它的來歷。但是肯定是正規學過的,不像今天很多人亂寫,一看就沒有路數,根本不在書法正脈的中間。茅盾先生的這個手稿一看,他的用筆點畫結構,一看就是中規中矩的學過書法的。但你又看不見,過去講每一筆非得有來歷,這是誰的,這是一種迂腐的見解。他這個就是中國書法,在中國書法的正脈中,只是你沒有辦法看出他的家數,這個是比較高級的一種境界了。

后來我又研究一下,茅盾先生初學董美人,董美人比較寬厚、雍容、華貴。而茅盾跟董美人差距很大,我理解他所謂的亂寫,不是像現在創新人士們的亂寫,他這個亂寫,我估計他就是廣泛的臨寫歷代古今的各家各派的,從筆制中都能看到他深刻的受到碑學的影響。所以他的刻畫深刻,不是漂浮的東西。

現代文學研究專家、上海巴金紀念館常務副館長周立民談到:

文人的手稿,可能既不符合書法的規范,甚至連書法也稱不上,可是里面可以解讀的信息特別多,再加上附加的因素,所以它是一個很立體的作品。

手稿在這里面起到的作用是非常大的,對于我們了解作品的構成,作家的寫作習慣,甚至對于后來的修改,手稿肯定是一個很重要的起點。這幾年是手稿大量涌現出版的年代,對于現代作家來講,大量出版,研究上處在相對高潮的一個年代。從茅盾的這份手稿來講,應該算是我們一段時期內,或者說共和國文學史中文學評論的一個標準樣板。因為在整個共和國的文學主張里面,占主流的就是現實主義的文學創作,而茅盾作為現實主義最重要的一個捍衛者,或者是一個締造者。

茅盾作品電影《春蠶》導演、上海電影評論學會會長朱楓談到:

現代文學大家的手稿,茅盾先生的存量還是比較多的,而且茅盾先生的字很耐看,辨識度很高。雖然說茅盾先生也未必是一個書法家,但是他的字是非常有特點的,特別的儒秀、雅秀。他的作品大部分是以楷書的形式留下來的,其實偶有行楷,那也是以楷書為基準的,很少拖泥帶水,非常的嚴謹。

我也想起茅盾先生年輕時的一段經歷,他大概17歲考北京大學預科,發榜的時候沒有他。然后隔了很長一段時間,他收到一份錄取通知,上面寫的是“沈德民先生收”。后來他去查報名表,覺得是自己的問題,把自己的名字寫得太花哨了。從此以后,他認為寫字一定要清清楚楚,干干凈凈,這個經歷可能對他以后字體的形成,可能多少也會有關聯。

文匯報副總編、上海作協詩歌委員會主任、詩人作家繆克構談到:

現在手稿已經消失了,當代的作家不太會有這樣的手稿,所以在手稿消失的時代,我們來討論手稿的意義,就特別重要。這本手稿有9000多字,茅盾先生用毛筆寫的。我們都是讀中文系的,這個文章是不陌生的,他對中國當代短篇小說的創作起到一定的作用。這個手稿對我的啟發也特別大,我曾經有十年時間寫過短篇小說,講到六七千字的篇幅,第一人稱寫作,為什么在這十篇里面好幾篇選了這樣的方式,他可能覺得用第一人稱的方式,比較適合六七千字的篇幅里面,能夠更好的把藝術成就展現出來。如果用第三人稱,這個篇幅可能還不夠,這個講得非常到位的。

上海中外文化交流協會會長、文學博士趙抗衛談到:

我看了茅盾先生的手跡,真的是非常感動。因為在中國的文學發展當中,各種曲折,所有的文學家都有一番自己獨特的心路。看了茅盾先生的手跡,這么一種平靜的心情,有條不紊的敘述,沒有任何跋扈的成份在里面,感到他真的是令人值得尊敬的。當然我們因此也可以研究一下他寫這個論文當時的文學創作的環境,這也是一種當時文學思潮和文學環境的佐證。

澎拜藝術評論主編顧村言談到:

從書法的角度,茅盾的書法確實是受初唐或者是隋人,骨子里受董美人的影響很大的,讀帖是非常重要的,而且這里面的字有古意。這種飄逸,有一種歷史的感覺在里面。他是一個堅定的共產主義,他研究社會,郁達夫說茅盾從事寫作的人,不忘社會,他觀察周到。從他的書風里面反而感受不到,他的書風反而比較唯美的。

中國美術史論專家、博士、著名畫家湯哲明談到:

名人的手跡,這十幾年成為一個大熱點,非常熱,整個藝術品市場,從2012年開始是往下走的,這一塊是陡然往上走的。從人的構成角度大概也分兩塊,一塊是右翼的,一塊是左翼的。右翼在市場上比較熱,道理很簡單,這個東西國家不收的,市場上大熱的袁寒云,市場存量那一塊為多,當然不是說手稿,這個包括書法,已經形成了很多板塊了,民國的大總統一個板塊,北大校長也是一個板塊,專門收教育家的。茅盾的字,本身是有功夫的,很明顯,我只看出來一點,肯定是學碑的,按下來的多,挑起來的少,很明顯是學碑的。但其它東西真看不出來,但你說手稿的角度,肯定有它的味道。純粹從書法的角度,民國和古代書法相比是退的。里面還有一個問題,它是手稿,就算好的書法,在這上面寫不出來,稿子速度第一,當然這又有手稿特別的味道。

上海文藝評論家協會副主席、文匯報創意策劃總監張立行談到:

從茅盾手稿談作家對文學研究的價值,很多專家都牽涉到了市場這個角度。實際上市場不是單單的市場,是緊密相連的。對任何一個藝術文學,或者精神成果的傳播,可以有很多的維度,學術的維度是很小眾的。還有官方的維度,市場的維度。我們不要忌諱市場對文化傳播的作用和價值。我就是表達市場對藝術,對文化傳播的價值是明顯的。

上海嘉禾董事長、上海大學兼職教授魏輝談到:

尊敬的各位學術老師們,大家下午好!

今天有這么多的專家學者一起相聚在茅盾手稿研討會,對文化、學術、價值發掘的尊重,也是拍賣市場未來發展的趨勢。其實作品不是拍賣行拍出來的,是收藏家對作品文化的認知,才有價值的高度。收藏家也在轉型,這幅作品是他喜愛的,他就愿意出高昂的價格買到。拍賣行只是順應市場賣了一個好的作品。今天在這樣一個學術研討會,希望通過學術的傳播,讓更多的人來發現手稿的價值。

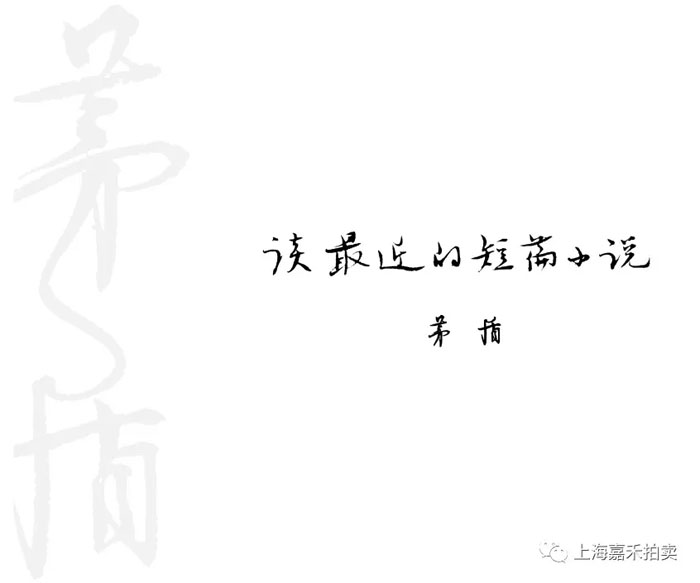

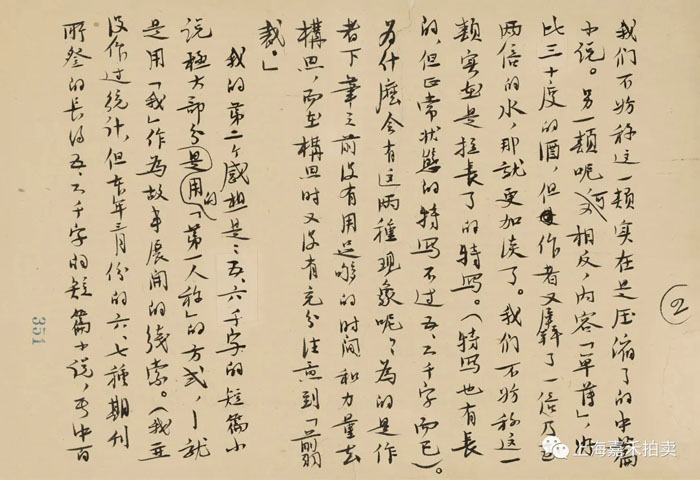

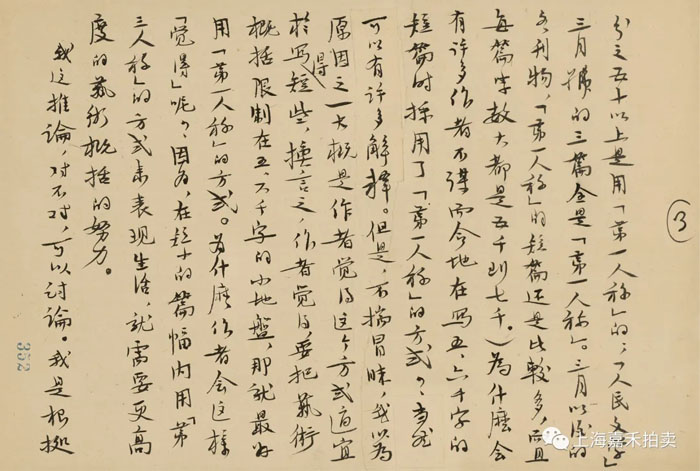

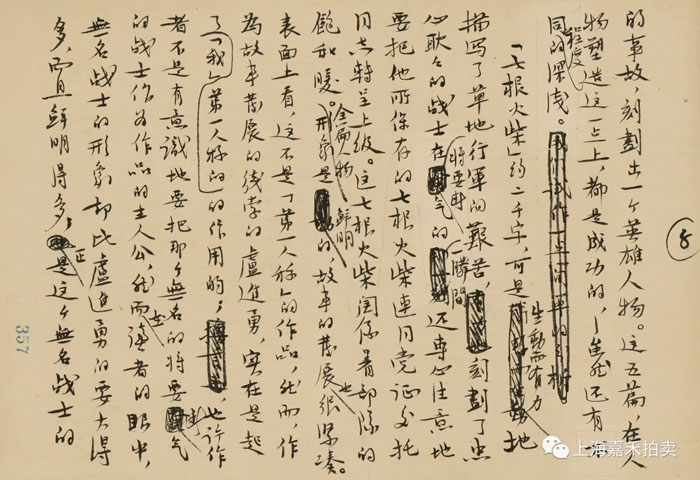

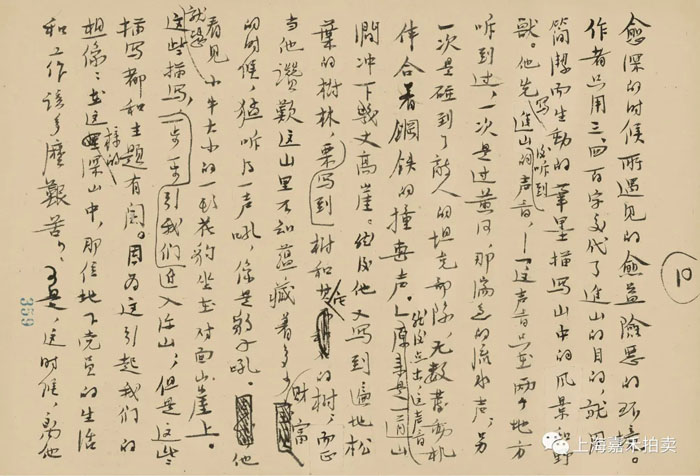

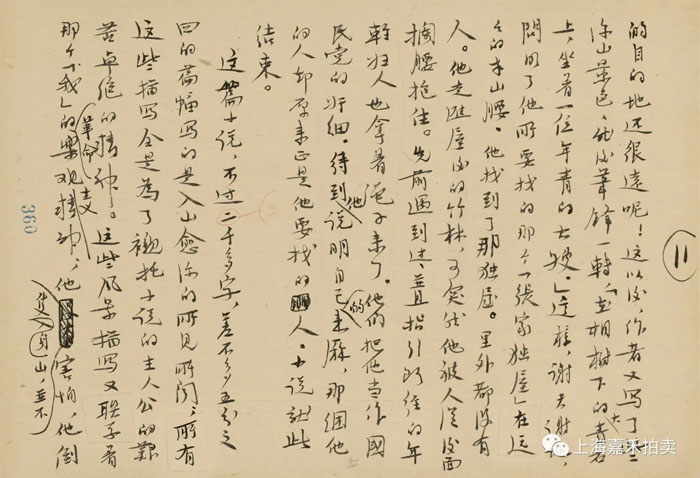

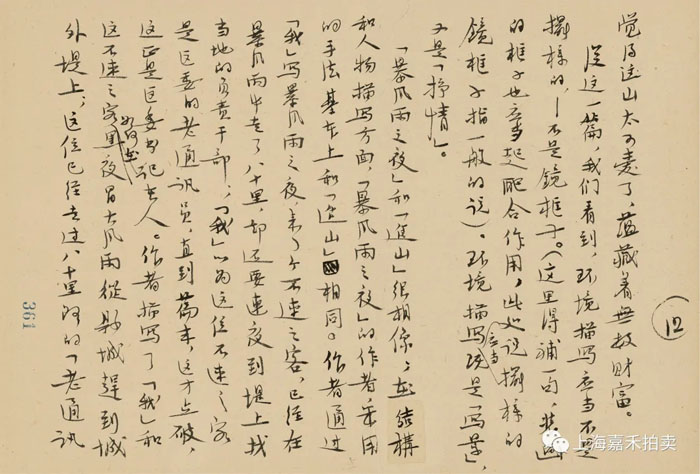

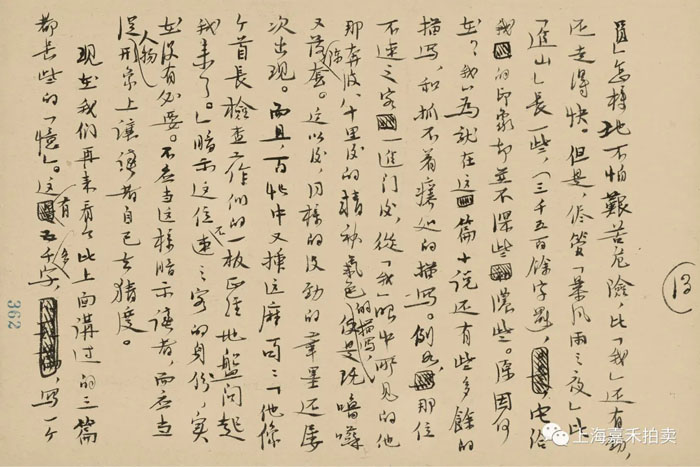

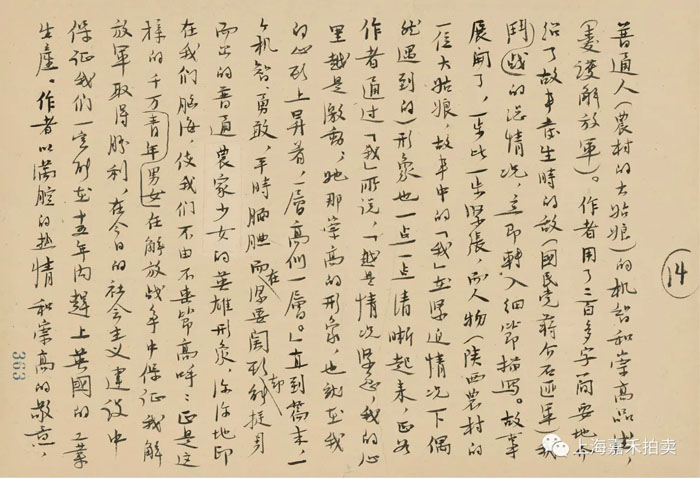

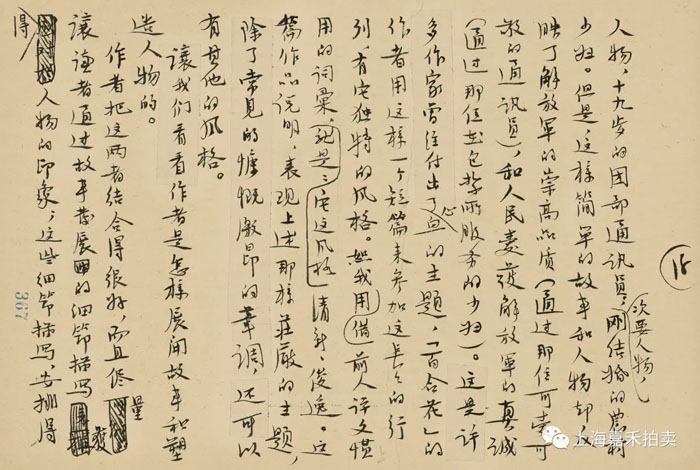

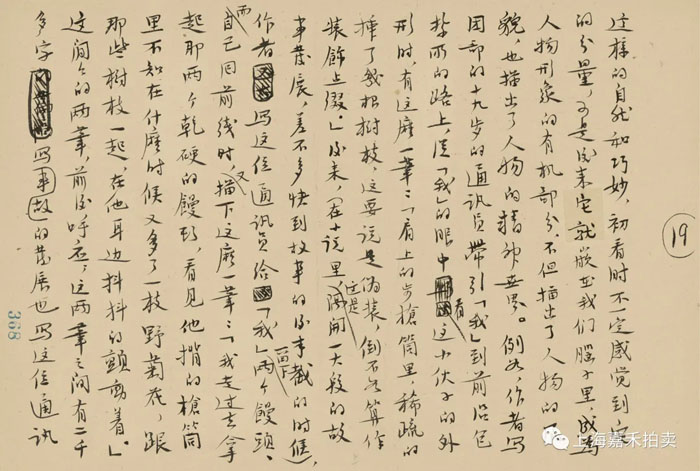

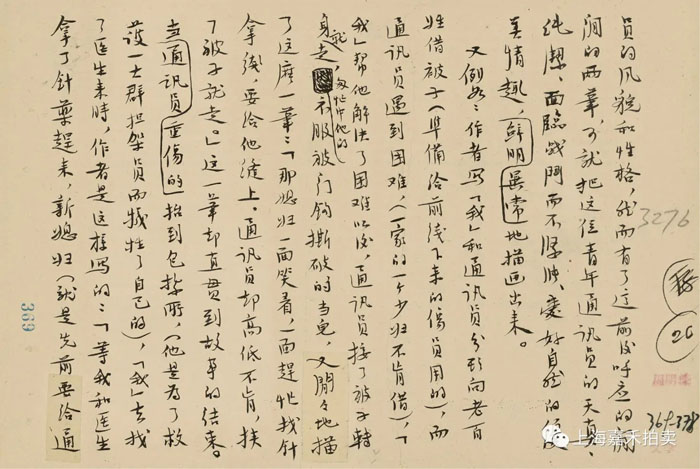

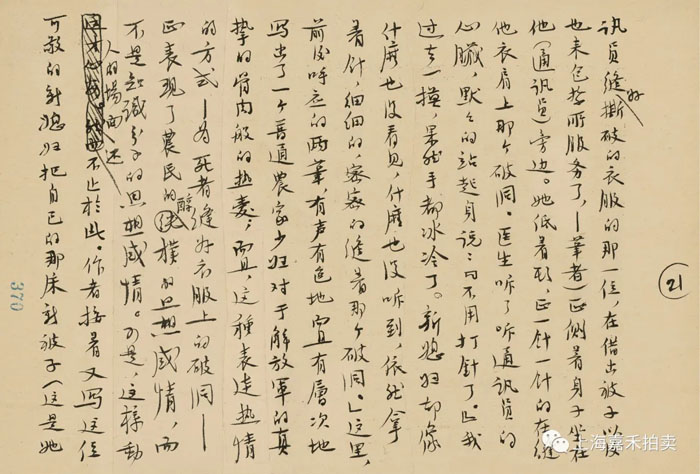

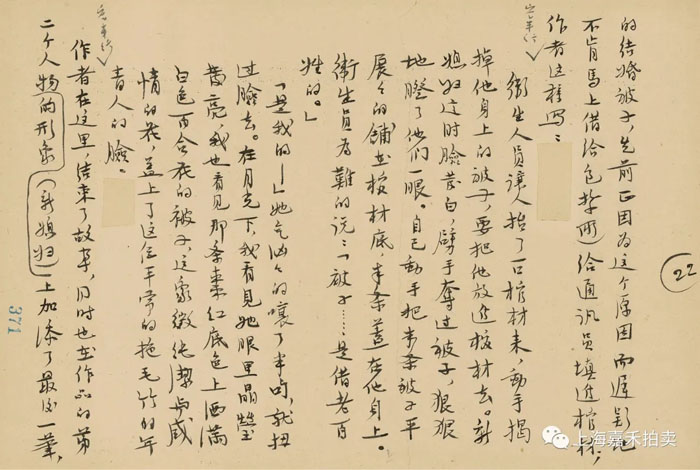

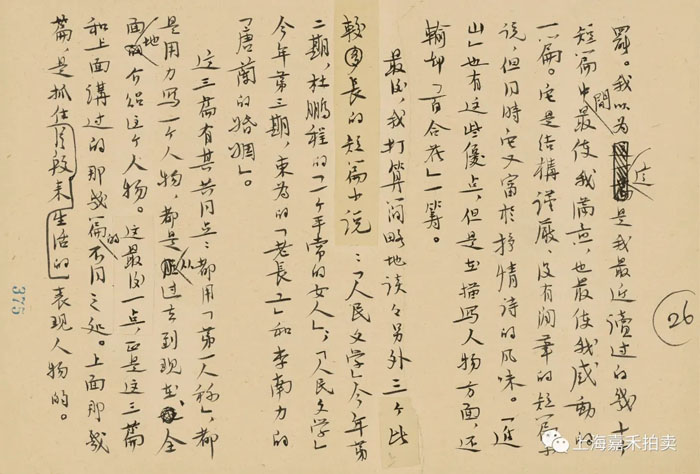

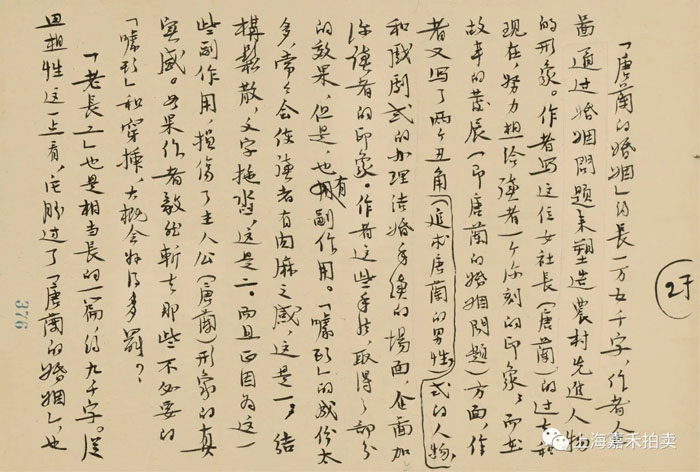

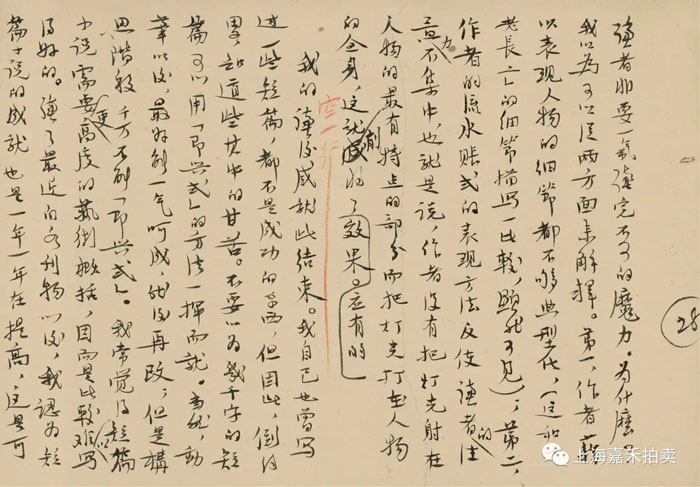

茅盾在1958年寫下了一篇名為《談最近的短篇小說》的評論文章,載于當年的《人民文學》第6期。這篇文章的手稿共30頁,全部用毛筆寫成,每頁紙張長22厘米,寬15厘米,除了紙質微微泛黃外,品相甚好,還附有當時刊發該文的《人民文學》發稿簽。這篇9000余字的文學評論,由于在特殊的歷史時期,文中所涉及的多篇作品,經由茅盾先生的精準而有力的評論,成為中國當代文學的經典作品,比如茹志鵑的《百合花》、王愿堅的《七根火柴》等。如果沒有這個文學評論名篇的推介,他們很難被認定成為新中國文壇最優秀的作家,這些作品也很難成為受到一代代讀者喜愛的名篇。可以說,對整個中國當代文學來說,《談最近的短篇小說》是具有重大文學歷史價值且極為重要的文獻。

我常覺得短篇小說需要更高度的藝術概括,因而是比較難以寫得好的。讀了最近的各刊物以后,我認為短篇小說的成就也是一年一年在提高,這是可喜的事。

-茅盾

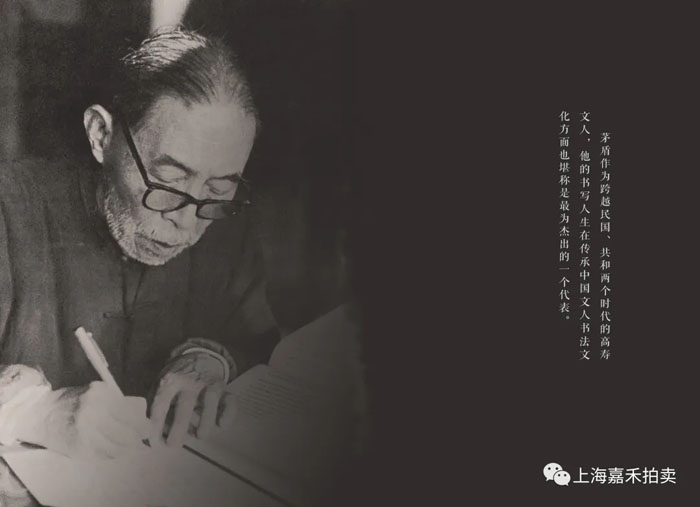

茅盾創作了大量杰出的文學作品,這些作品刻畫了中國民主革命的艱苦歷程,繪制了規模宏大的歷史畫卷,為我國文學寶庫創造了珍貴的財富,提高了現實主義文學創作的水平,在文學史上留下了不可磨滅的功績。

—胡耀邦

茅盾體現了“文學家與革命家的完美結合”,是并不多見的“把兩種素質集于一身的人”。

-張光年

就中國現代文學史講,我以為把茅盾當做有重大貢獻的少數作家之一,是有充分根據的;這個根據不僅是黨中央給他的歷史性評價,而且包括人民對他的作品的喜愛的程度。既然如此,我們就應該讓他的文學遺產在我們攀登文學藝術高峰的過程中起到應有的作用,而為了做到這一點,我們就必須對他進行深入的研究。

-王瑤

由茅盾開創的社會剖析小說流派,通過生活橫斷面再現社會,是一個革命現實主義的流派,甚至影響了后來寫作的《李自成》、《上海的早晨》等作品的一些作家。

-嚴家炎

茅盾無疑仍是現代中國最偉大的共產作家,與同期任何名家相比,毫不遜色。

-夏志清

茅盾是早就從事寫作的人。唯其閱世深了,所以每不忘社會,他的觀察的周到,分析的清楚,是現代散文中最有實用的一種寫法??中國若要社會進步,若要使文章和實際生活發生關系,則象茅盾那樣的散文作家,多一個好一個??

-郁達夫

茅盾(1896-1981)

原名沈德鴻,筆名茅盾、郎損、玄珠、方璧、止敬、蒲牢、微明、沈仲方、沈明甫等,字雁冰,浙江省嘉興市桐鄉市人。中國現代著名作家、文學評論家、文化活動家以及社會活動家。茅盾出生在一個思想觀念頗為新穎的家庭里,從小接受新式的教育。后考入北京大學預科,畢業后入商務印書館工作,從此走上了改革中國文藝的道路,他是新文化運動的先驅者、中國革命文藝的奠基人之一。他的代表作有小說《子夜》、《春蠶》和文學評論《夜讀偶記》。

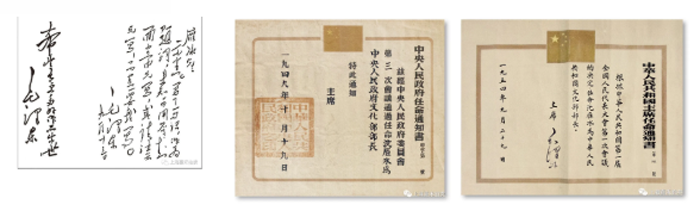

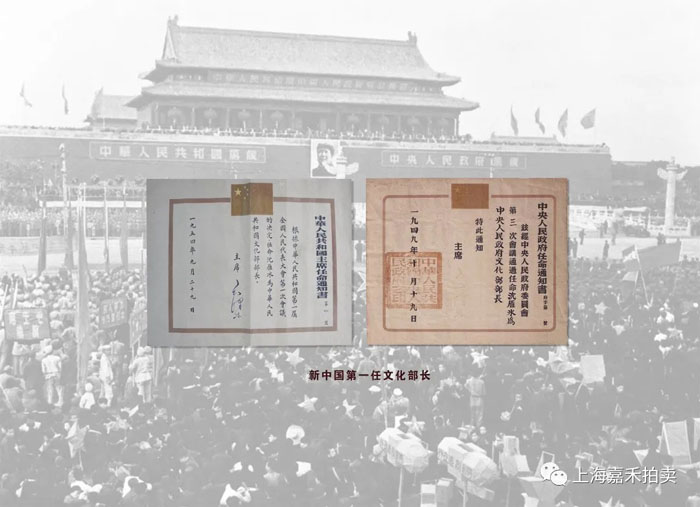

茅盾任新中國第一任文化部長

//

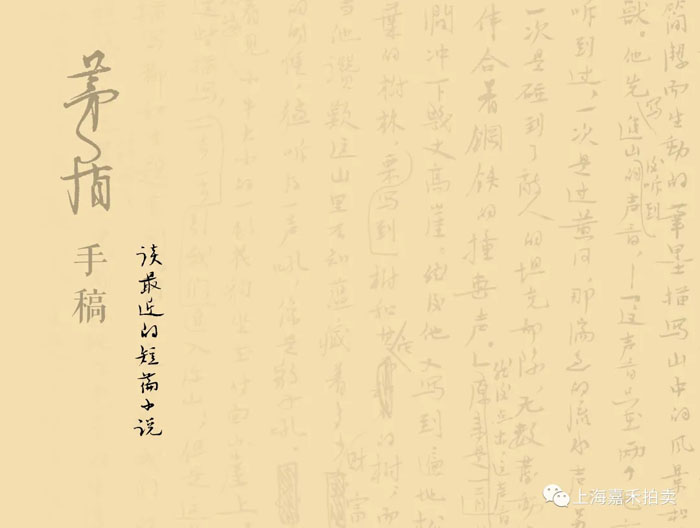

一部穿越半個多世紀的珍貴手稿

集文獻、文化、藝術、收藏等多重價值

翻開手稿

走進與認識一代名家真實的文學世界

探索文學創作中最隱微的奧秘

《人民文學》1958 年第6 期發稿簽

多寫短篇小說,這是讀者一致的要求,也是各刊

物編輯部的熱烈的希望。“人民文學”六月號將

多登些短篇小說,同時也將登些文章談談短篇

小說;為了擁護“人民文學”這一個措施,我

愿把最近讀了若干短篇小說以后的感想寫出

來供大家參考。

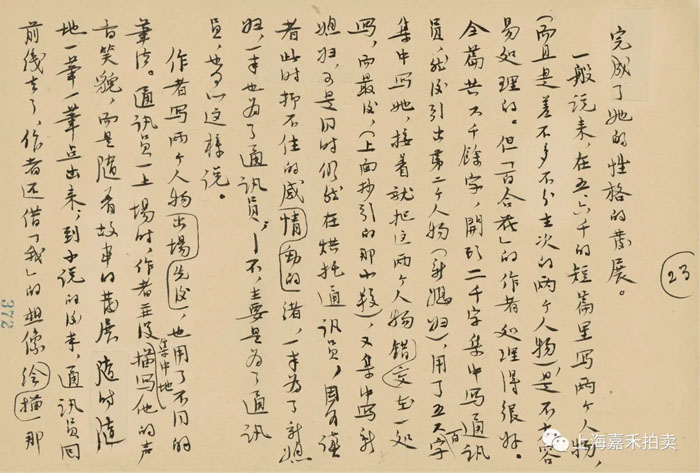

我的第一個感想是:現在各刊物發表的短篇小說

大都不短,往往在萬字以上。(據說,這還是

經過“精簡”的;若干原稿長到兩萬字以上。)

而這些萬字左右的短篇小說大致又可以分為

兩類:一類是內容“豐富”,萬字的地盤好象

不足以供回旋。

我們不妨稱這一類實在是壓縮了的中篇小說。另

一類呢,可又相反,內容“單薄”,好比三十度的

酒,但作者又羼了一倍乃至兩倍的水,那就更

加淡了。我們不妨稱這一類實在是拉長了的特

寫。(特寫也有長的,但正常狀態的特寫不過

五、六千字而已)。為什么會有這兩種現象

呢?為的是作者下筆之前沒有用足夠的時

間和力量去構思,而在構思時又沒有充分

注意到“剪裁”。

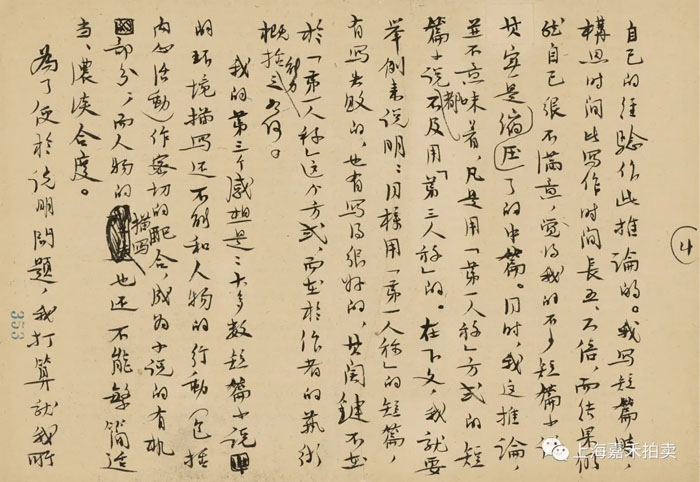

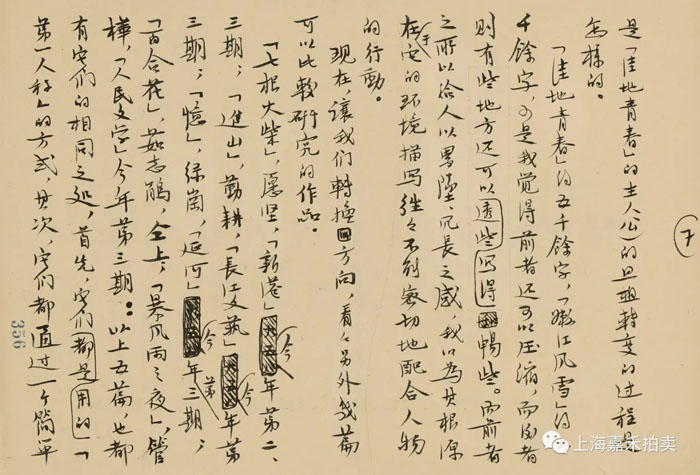

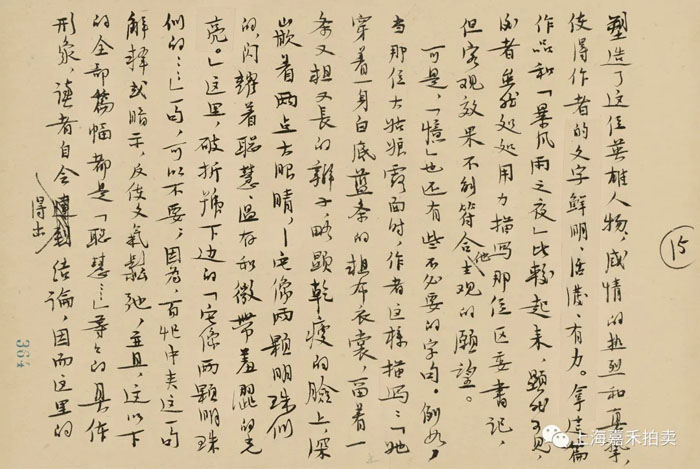

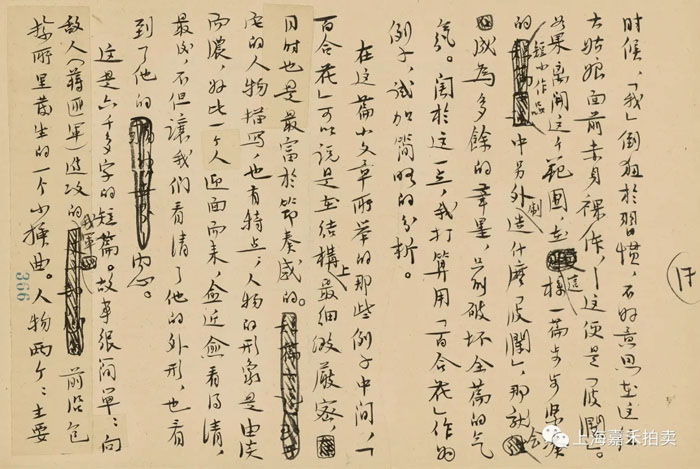

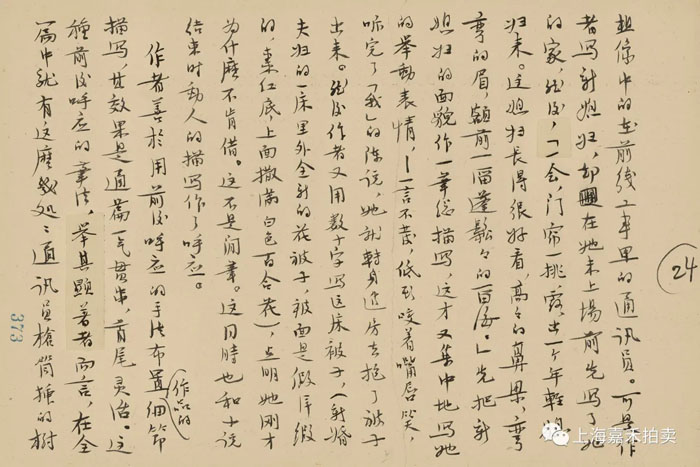

我的第二個感想是:五、六千字的短篇小說極大

部分用的是"第一人稱"的方式-就是用“我”作為

故事展開的線索。(我并沒作過統計,但本年

三月份的六、七種期刊所登的長約五、六千

字的短篇小說,其中百

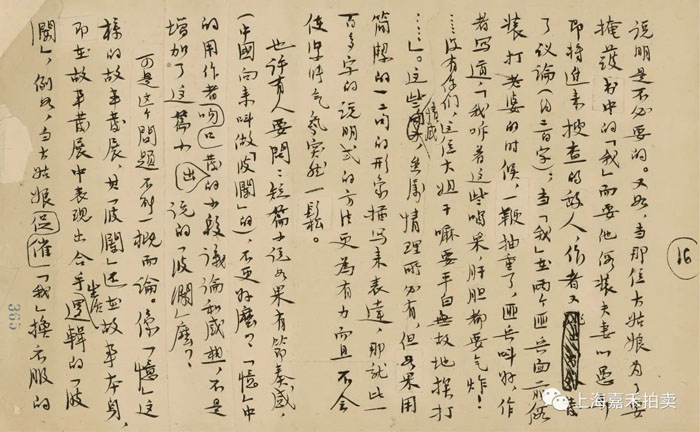

分之五十以上是用"第一人稱"的;"人民文學"三月號的三篇全是"第一人稱"。三月以后的各刊物,"第一人稱"的短篇還是比較多,而且每篇字數大都是五千到七千。)為什么會有許多作者不謀而合地在寫五、六千字的短篇時采用了"第一人稱"的方式?當然可以有許多解釋。但是,不揣冒昧,我以為原因之一大概是作者覺得這個方式適宜于寫得短些,換言之,作者覺得,要把藝術概括限制在五、六千字的小地盤,那就最好用"第一人稱"的方式。為什么作者會這樣"覺得"呢?因為,在短小的篇幅內用"第三人稱"的方式來表現生活,就需要更高度的藝術概括的努力。

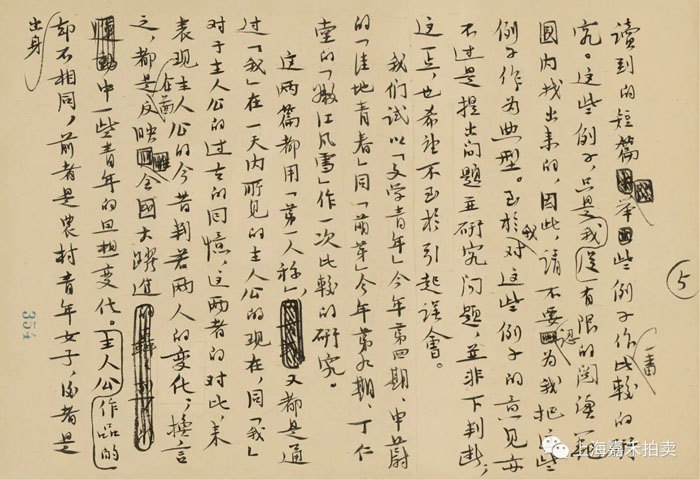

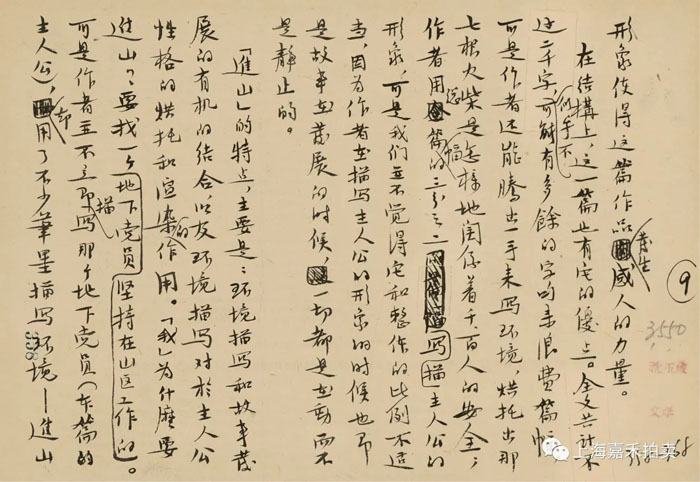

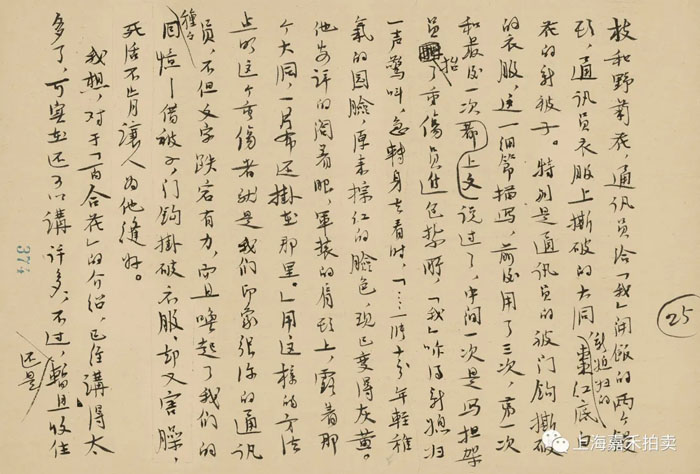

這是可喜的事。我這小文章,講作品的藝術性的部分比較多,這不等于是,今天的短篇小說的思想內容方面就沒有可以討論的了;但編輯部的要求既然有其重點,我是應當尊重的。我希望有人就某一位作家的許多短篇,作全面、深刻的分析,這對于短篇小說的進一步發展將有更多的幫助。一九五八、五月、十二日。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號