六體八法,靡所不精,出乎蘇,入乎米,而豐采姿神,飄飄欲仙。

-明·周之士

董公此書,正如天女散花,神龍戲海,最后題字又謹(jǐn)嚴(yán)超秀,奇跡也。

-清·翁同龢

行筆不免空怯。

-清·包世臣

香光(董其昌)雖負(fù)盛名,然如休糧道士,神氣寒儉。若遇大將整軍厲武,壁壘摩天,旌旗變色者,必裹足不敢下山矣。

-清·康有為

董其昌(1555~1636)

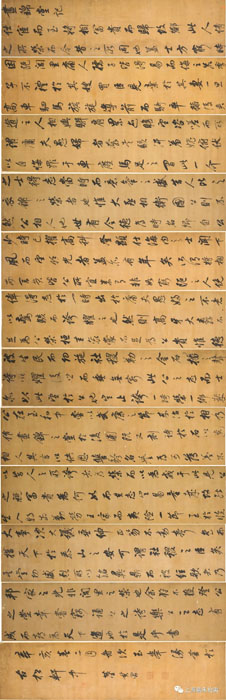

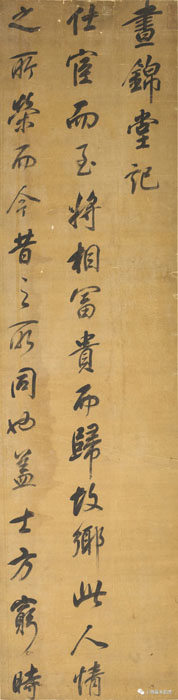

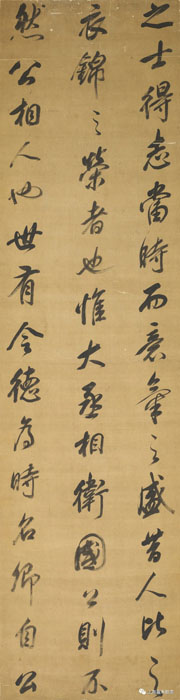

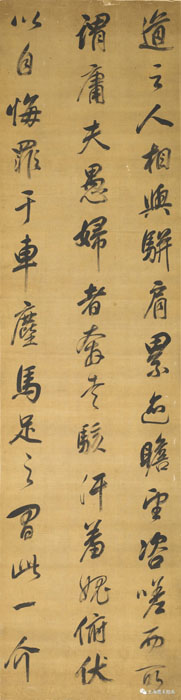

行書《晝錦堂記》十二屏

絹本 鏡片

1611年作

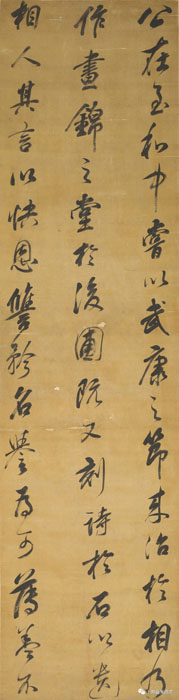

釋文:晝錦堂記。仕宦而至將相,富貴而歸故鄉(xiāng)。此人情之所榮,而今昔之所同也。蓋士方窮時(shí),困厄閭里,庸人孺子,皆得易而侮之。若季子不禮于其嫂,買臣見棄于其妻。一旦高車駟馬,旗旄導(dǎo)前,而騎卒擁后,夾道之人,相與駢肩累跡,瞻望咨嗟;而所謂庸夫愚婦者,奔走駭汗,羞愧俯伏,以自悔罪于車塵馬足之間。此一介之士,得志于當(dāng)時(shí),而意氣之盛,昔人比之衣錦之榮者也。惟大丞相魏國公則不然:公,相人也,世有令德,為時(shí)名卿。自公少時(shí),已擢高科,登顯仕。海內(nèi)之士,聞下風(fēng)而望余光者,蓋亦有年矣。所謂將相而富貴,皆公所宜素有;非如窮厄之人,僥幸得志于一時(shí),出于庸夫愚婦之不意,以驚駭而夸耀之也。然則高牙大纛,不足為公榮;桓圭袞冕,不足為公貴。惟德被生民,而功施社稷,勒之金石,播之聲詩,以耀后世而垂無窮,此公之志,而士亦以此望于公也。豈止夸一時(shí)而榮一鄉(xiāng)哉!公在至和中,嘗以武康之節(jié),來治于相,乃作“晝錦”之堂于后圃。既又刻詩于石,以遺相人。其言以快恩仇、矜名譽(yù)為可薄,蓋不以昔人所夸者為榮,而以為戒。于此見公之視富貴為何如,而其志豈易量哉!故能出入將相,勤勞王家,而夷險(xiǎn)一節(jié)。至于臨大事,決大議,垂紳正笏,不動(dòng)聲色,而措天下于泰山之安:可謂社稷之臣矣!其豐功盛烈,所以銘彝鼎而被弦歌者,乃邦家之光,非閭里之榮也。余雖不獲登公之堂,幸嘗竊誦公之詩,樂公之志有成,而喜為天下道也。于是乎書。

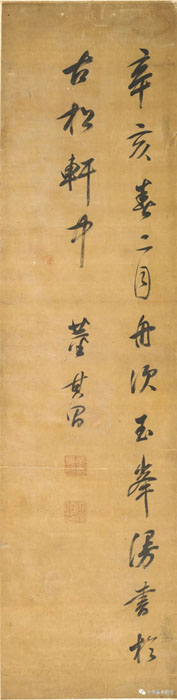

題識(shí):辛亥春二月,舟次玉峰,漫書于古松軒中。董其昌。

鈐印:董其昌印、大宗伯印

184×47cm×12

董其昌(1555-1636)

字玄宰,號(hào)思白、香光居士,松江華亭(今上海市)人。明朝后期大臣、書畫家。萬歷十七年,考中進(jìn)士,授翰林院編修。一度擔(dān)任皇長(zhǎng)子朱常洛的講官。歷任湖廣提學(xué)副使、福建提學(xué)副使、河南參政,因病辭職。泰昌元年(1620年),明光宗朱常洛繼位,授太常少卿、國子司業(yè),參修《明神宗實(shí)錄》。天啟五年(1625年),出任南京禮部尚書,因事辭官。崇禎五年(1632年),出任太子詹事。崇禎七年(1634年),回歸鄉(xiāng)里。崇禎九年,去世,謚號(hào)“文敏”。

作為一位繪畫上提出“集古大成,自出機(jī)杼”的藝術(shù)家,在其重要的著作《畫禪室隨筆》的開篇就提到自己對(duì)書法的見解,足見其對(duì)書法的重視。

“字須奇宕瀟灑,時(shí)出新致,以奇為正,不主故常……今后遇筆研,便當(dāng)起矜莊想。古人無一筆不怕千載后人指摘,故能成名。”

董其昌的書法能夠在浮光掠影中見瀟灑,在縱橫來回中見新致。這一方面源于其對(duì)于書法的長(zhǎng)期實(shí)踐,另一方面也出于其對(duì)歷代名跡的鑒藏活動(dòng)。他曾提到:

“余十七歲時(shí)學(xué)書。初學(xué)顏魯公多寶塔,稍去而之鐘王,得其皮耳。更二十年,學(xué)宋人,乃得其解處。……吾學(xué)書,在十七歲時(shí)。先是吾家仲子伯長(zhǎng)名傳緒,與余同試于郡。郡守江西衷洪溪,以余書拙,置第二。自是始發(fā)憤臨池矣。初師顏平原多寶塔,又改學(xué)虞永興,以為唐書不如晉魏,遂仿黃庭經(jīng)及鐘元。”

這段“自敘”中提供給我們一個(gè)重要信息,即董其昌的學(xué)書是顏真卿的《多寶塔》,《多寶塔》之凝練雄厚,且有篆籀氣的風(fēng)格一直延續(xù),成為董其昌書法的主要“基調(diào)”之一。

今見董其昌行書十二條屏《晝錦堂記》就是一件“奇宕瀟灑”的作品,作者“起矜莊想”生怕一筆不到而被后人指摘。十二條屏凡字五百余字,幾無一字茍且,用筆精到,結(jié)字得體,乃董書的一件難得的代表作。此十二條屏作于辛亥(1611)二月,彼時(shí)作者57歲,書法正從摹古之“熟”走向新致之“生”,運(yùn)筆自如流暢,交代到位,沈尹默先生有言好的書法“無聲而具音樂之和諧,無色而具國畫之絢爛”,此十二條屏當(dāng)作如是觀。

《晝錦堂記》是宋代大文豪歐陽修的名作,收入《古文觀止》。晝錦堂的主人韓琦是宋代仁宗、英宗、神宗三朝名臣,曾任宰相,封魏國公。他是相州(今河南安陽)人,曾任故鄉(xiāng)相州的知州,營(yíng)造“晝錦堂”以示榮歸故里。“晝錦”二字典出《史記·項(xiàng)羽本紀(jì)》,楚霸王項(xiàng)羽攻陷咸陽后,有人勸他定都關(guān)中,但項(xiàng)羽思鄉(xiāng)心切,說“富貴不歸故鄉(xiāng),如衣繡夜行,誰知之者”。文章作于英宗治平二年(1065),作者與韓琦同朝為官,交誼甚篤,遂撰此文。

古代書畫鑒定無外乎把握時(shí)代氣息與作家風(fēng)格,前者來源于對(duì)不同時(shí)代作品氣息的熟悉程度,后者則在于對(duì)某位作家筆性的認(rèn)知水平。此十二條屏韻致頗合彼時(shí)氣息,這是至關(guān)重要的一環(huán)。再說作家筆性,具體而言就是作家用筆習(xí)慣。董其昌書法點(diǎn)畫沉著,縱橫跌宕,在提按間出風(fēng)格。正如其自己所言“發(fā)筆處,便要提得筆起,不使其自偃,乃是千古不傳語。蓋用筆之難,難在遒勁”。這種“提筆”與“遒勁”的筆性在這件作品上得到了很好的反應(yīng)。至于每個(gè)字的結(jié)體,亦是判斷筆性的重要一環(huán)。同樣一個(gè)字,各家書寫習(xí)慣不同。董其昌嘗云“然須結(jié)字得勢(shì),海岳自謂集古字,蓋于結(jié)字最留意。”此件作品中的一些字,如“所”“也”“若”“間”“亦”“此”等均是董其昌習(xí)慣的“造型”,看來自然,并無刻板之譏。

古代書畫之冊(cè)頁條屏,往往出于各種因素散失不全者多,而保存全部者寡。我們見到許多冊(cè)頁條屏都是這樣,為鑒定與美術(shù)史研究帶來諸多麻煩。今天得見的十二條屏抄錄《晝錦堂記》,無一字遺漏,且有作者本款“辛亥春二月舟次玉峰漫書于古松軒中,董其昌”實(shí)屬不易。董其昌常在舟中賞畫創(chuàng)作,傅申先生稱“董其昌是書畫史上最具舟游經(jīng)驗(yàn)者之一,更是最喜愛在舟中創(chuàng)作書畫、鑒賞及題跋古書畫者,許多書畫論想必也是舟中所思所得”。臺(tái)北故宮博物院藏董其昌繪畫精品《石磴飛流》款書亦為“玄宰在玉峰道舟中”。清初大詞人陳維崧(1625—1682)有一首詞就叫《花朝行玉峰道中》,其中有一句“此去包山,歌臺(tái)砌滿苔錢罅”,可知玉峰道當(dāng)在包山附近。包山即洞庭西山。王雅宜有書法《游包山集》傳世(上海博物館藏)。

“萬古江河有正傳,無端毀譽(yù)別天淵。史家自具陽秋筆,徑說香光學(xué)米顛”。“余于董書,識(shí)解凡數(shù)變:初見之,覺其平凡無奇,有易視輕視之感。廿余歲學(xué)唐碑,苦不解筆鋒出入之法。學(xué)趙學(xué)米,漸解筆之情,墨之趣。回顧董書,始知其甘苦。蓋曾經(jīng)熏習(xí)于諸家之長(zhǎng),而出之自然,不作畸輕畸重之態(tài)”。

藝術(shù)鑒賞與實(shí)踐是一枚硬幣的兩面。啟功先生與每一位臨池不輟的書法家都會(huì)體會(huì)到董字之不易也就自然能夠體悟董字之風(fēng)致。

無獨(dú)有偶,吉林省博物館藏有董其昌所繪《晝錦堂圖》,《石渠寶笈》初編著錄,拖尾有董書《晝錦堂記》全文,書風(fēng)與上述十二條屏相近,亦可為此套條屏添彩不少。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)