羅伯特·亨利是開啟美國20世紀新現實主義繪畫的畫家,他還是一位杰出的藝術教育家。他質疑藝術評獎的作用。他認為,年輕藝術家就不該被老一輩藝術家所評判,富有創新精神的年輕人,應該主動去評判老一輩藝術家。以下經出版社授權節選自《藝術精神》。

每個人都是獨特的

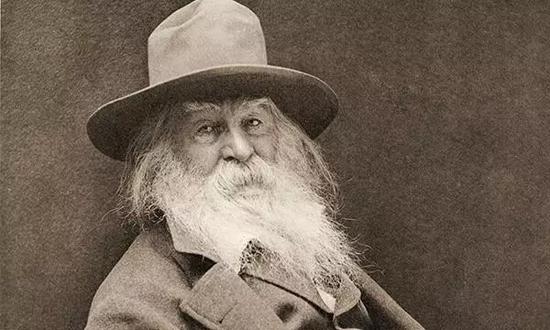

在我看來,一個人在試圖向世界表達什么之前,他必須認識到自己是一個新的個體,一個與他人截然不同的個體。沃爾特·惠特曼(Walt Whitman)做到了這一點,我想這就是為什么我常常想起他的名字。惠特曼最偉大的吶喊之一是一個人要去發現自己,去理解解放了的自己將是多么美好。大多數的人因為家庭或社會的教導,一開始就認為自己“毫無優點”“二流的”或“跟別人一樣”。實際上每個人都很神秘,世上的每一個人都能證明自己的個性,只要他有充分的力量來展現這種證據。

特瓦克特曼(John Henry Twachtman)是能夠從身邊發現生命的偉大的美國人之一。他碰巧住在康涅狄格,并在那里得到了領悟,但他若是住在西班牙、法國或俄國也能有同樣的發現。如果他去了那些國家畫畫,他的藝術仍然會是美國的。在我看來,特瓦克特曼是美國的巨人之一。他發現了環境的本質之美,并為自己開發了一種無與倫比的技法。正因如此,藝術史必須發展。要培養美國藝術家,除了給那些有天賦的人提供機會,讓他們獲得最大發展、能正確表達之外,沒有什么訣竅。

沃爾特·惠特曼

例如,對比一下特瓦克特曼和溫斯洛·霍默(Winslow Homer)的作品。同樣的景色,取景位置并不相同,這反映了他們截然不同的個性。特瓦克特曼看到了籠罩在迷霧中的大海,水汽讓巖石變得柔和。霍默則透過水汽徑直看向堅硬的巖石。他在鉛灰色的沉重中找到了一種最有力的思想。不是他們對大海或巖石的感覺不同,而是他們對自然之美或力量的態度不同。他們各自從手頭的素材中看到了生命的真諦和最根本的強大力量,然后在作品中表達出快樂的緣由。這與實際地點或當時的環境并沒有太大關系,而是取決于個性的偉大和自由,并最終借合適的藝術來表達后者。一個人必須掌握自己,掌握自己的語言,才能充分實現自己作為藝術家的價值。

我們永遠需要創造者

需求是發明之母,這一點在藝術和科學中都是真理。

關鍵是要將你不得不說的說出來。不必在意你想要表達的是不是藝術,是不是一幅畫,應該只在乎它是不是一種值得永久表達的陳述。

我對色彩的理解是,完全沒有為色彩而賦色這種概念,色彩富有意義時就是美的,線條富有意義時就是美的。正是它們的意味賦予了它們的美,真的。色彩是表現的手段。生命中某些特定的顏色,比如少女臉頰上的紅暈,之所以是美的,是因為它顯示著青春和健康;從另一個意義上說,體現了她的感性。

我們一生中都需要發明家,那些曾在寫作、繪畫、雕塑、制造和金融方面取得成功的人,都是發明家。

尖樁籬笆上的每根木樁都要用心畫,要把每根木樁看成籬笆的新表征,木樁之間不應互相重復。新籬笆比較僵硬,但很快就會發生一種變化,這就是它生活經驗的痕跡。木樁成了符號,根據它們的不同,一個普通尖樁柵欄的奇妙之處便顯露出來了。

美在于對象嗎?

藝術家有時會被問道:“你為什么要畫丑陋而不是美麗的事物呢?”在判斷什么是美什么是丑時,提問者很少會猶豫。對他來說這已有定論,他覺得美是一個既定的事實。他還認為美在于對象,而不在于表現。那么,他應該為倫勃朗畫的紳士肖像付高價,而對倫勃朗畫的乞丐厭惡地轉身而去。幸運的是,我們距離倫勃朗的時代已經非常久遠,所以沒有發生這種事;而這兩個人,紳士和乞丐,現在在上好地方的墻上并排掛著。但人們并沒有領悟,美在于對象這種想法依然還在。

倫勃朗的《自畫像》

畫家想把這個嬰兒畫成他所看到的穿著平常衣服的自然模樣。孩子的母親想讓他/她穿上新衣服,戴上新帽子。結果除了看到嬰兒四英寸大小的小半邊臉,其他什么也看不到,剩下的全是新衣服。

一天當中,有許多東西流逝。

年輕藝術家需要被評判嗎?

懶惰的慈善是一種病。

成立一些團體來鼓勵值得幫助的年輕藝術家,這自然非常好。人們帶著一種仁慈的精神去做這些事,并相信自己是絕對正確的,這種信心令人震驚。他們似乎認為善行就能解決一切問題,卻沒有意識到他們所做的是不僅要有一副好心腸,也要動腦筋。

這個計劃通常是挑選出值得資助的人,然后馬上給最值得的人頒獎。

我問:“我們這些老家伙怎么能知道一個年輕人什么時候配得上呢?”別人瞪著我作為答案,意思是:“怎么?如果我們這些優秀的老家伙不知道,還有誰知道呢?”他們的實際用語是:“我們會有一個委員會,一個評委會!”

在整個藝術史上,委員會和評委會無論是由哪些人組成的,都沒能選出優勝者。噢,是有那么幾次,但這種情況太少了,只能當作例外,證明不了什么。

舉一個重要的例子,比如說法國的藝術史。實際上,今天為法國藝術帶來榮耀的每一位藝術家都遭到過委員會和評委會的拒絕和否定。

所以我們會關注年輕的藝術家們。如果他們配得上,我們這些老家伙會通過我們的評獎,將鼓勵性的獎項頒給這些雛鳥們。

年輕的藝術家對此如何看待呢?

如果這些年輕藝術家真的配得上,那一定是因為他們已經有了屬于自己和他們那一代的想法和觀點。很有可能他們并不想要我們的評判。

羅伯特·亨利的《穿白衣的荷蘭女孩》

我們是不是太急切了些,手伸得過長了?

難道我們永遠不能認識到,不應是老年人評判年輕人——而應是年輕人來評判老年人嗎?

頒獎這種行為是在試圖控制另一個人的創作道路,是在出價讓他做你所贊同的。這不僅對獲獎者有影響,對所有盡力想要得獎的人都有影響。這是要阻斷藝術的發展,將事物拉回到你的判斷層面,是對人類生命進行偉大冒險的阻止。它反對年輕人應該朝前走這種想法。應該是年輕一代評判你,而不是你評判他們。無論你愿意與否,都必須如此。

如果你想要助他們一臂之力,如果你想鼓舞一個值得鼓勵的年輕藝術家,不要試圖挑剔他或評判他,而是對他的努力感興趣,樂于接受讓你意外的結果。

爭取一個不受評委控制的公開的展覽場所,爭取更好的全民自我教育的機會,這就不僅是在做好事,還在動腦筋做事。這樣做就不是一個安于過去的老家伙在干涉未來了。這是在提供更多機會,參與其中的人將仍然保持他們的活潑和年輕,并從中受益,因為他所幫助開辟的領域將孕育出新鮮美妙的事物,他可以按照自己的喜好從中選擇和評判。也就是說,是為自己,不是為別人。他可以按自己的審美進行獎勵,或通過購買進行錢財的資助,但這就純屬個人的行為了。

我再說一遍,如果我們對年輕人的幫助是給他們發獎,我們就在要求他們取悅我們——不管他們是否取悅了自己。讓他們的作品因其本身獲得榮譽吧。

設獎的結果常常違背了初衷,頒獎會樹立一種錯誤的歧視。

藝術不是競爭

我們必須認識到,藝術家之間并不是競爭關系。

幫助年輕的藝術家們——幫他們找到掙錢容易些的渠道,這樣他們就可以充分發展自己的才華,取得累累碩果——但不要讓他們為了取悅我們去創作。

如果我們發現自己喜歡哪個作品,就盡可能地買下來,并動員別人按自己的個人選擇也來買,這樣做就在進行足夠多的評判了。實際上如果我們以這種方式參與新的冒險,我們的判斷力很可能會拓展。我不能想象自己只買舊畫——而對今天的冒險棄之不理。

最后,我要說的是——別把這種設獎游戲強加給那些“有資格獲獎的年輕藝術家”——還是讓我們這一代的老孩童們自己玩,也讓它隨著這些老家伙們一起消亡吧。

羅伯特·亨利

追求幸福

欣賞生活并不容易。有人說他得掙錢謀生——但為什么呢?為什么活著?似乎大多數能養活自己,或者能靠別人養活的人也沒能從生活中收獲多少。漫無目的地開車到處跑,漫無目的地滿足于積累錢財,漫無目的地追求“樂趣”,沒什么個人的東西,全是外在的。我認識一些人,成年累月地待在波希米亞的咖啡館里,卻從沒能品味出那種精神,那種讓波希米亞的生活像磁鐵一樣吸引人的精神。

這些人不在波希米亞——他們只是在場而已。他們真的無聊得要死(雖然他們自己不知道),而且也被食物和酒精所毒害——懶洋洋的他們容易沉溺于酒肉。他們和他們的同類,用各種方式熱烈追逐著自己沒法實現的東西。幸福需要智慧、興趣和精力,對幸福的追求是一項偉大的活動,你必須樂于接納,充滿活力。這是人能獲得的最大本領,而且精神必須在其間蕩漾。必須要有勇氣,通往幸福的道路上沒有捷徑可走。一個人必須對自己感興趣、善于表達,才能感到幸福。我并不是說這些人沒有幸福的可能,但他們對真實的自我沒有足夠的興趣,因而沒能意識到他們在走的路。毫無疑問,他們會有極端快樂的時刻,他們自覺或不自覺地享受這些時刻,我相信正是這些時刻阻止了他們去結束自己的生命。但是,也有人認識到自己的偉大時刻,并竭盡全力去追求。

沃爾特·惠特曼似乎從生活里最小的事情中發現了最偉大的東西。

能說出你所相信的東西,賦之于形傳給任何愿意接納的人,這勝過了財富所能給予的一切,勝過了世間的一切。

幸福是有希望的——一種發展的希望,希望有一天我們可以擺脫這些自我強加的教條,建立起新的東西,讓世界變得動聽,讓我們變得自然。

當然,縱然一個人有看透真相和正確行動的天賦,如果他突然來到這個世界,是不會適應我們這種含糊的狀態的。他肯定會讓我們非常不安——很有可能我們會把他投進監獄。

我們還未到達終點,覺得我們已經到達是很愚蠢的想法。世界沒有結束。進化尚未完成。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號