如今,研究者比較熟悉潘天壽繪有三張巨幅《記寫雁蕩山花》,分別藏于浙江省博物館、潘天壽紀念館,和中國美術館。

潘天壽 記寫雁蕩山花 1957年 浙江省博物館藏

1957年的《記寫雁蕩山花》作于初春,參加了官方組織籌備的首屆浙江省國畫展覽會。展覽開幕后,2月5日的《浙江日報》頭版即刊載了此幅圖片,可見其受肯定程度。《杭州日報》上韻洲的《談潘天壽先生的國畫》一文亦附有此圖。(《杭州日報》,1957年2月10日,第3版)文章寫道:

“記寫雁蕩山花”是一幅巨大的橫幅,高可臻丈,闊至丈余,是展覽會中最大的一幅畫。這幅畫的構圖是極其高妙的:占二分之一的一方磐石置于中間,石上是濃郁的蒼苔,數枝野藤攀附交纏;巨石周圍點綴幾棵小黃花、幾支沙荊草,石旁有新開的玉簪和亭亭挺立的蘆花嫩葉,均有欲矗入云霄之勢。兩個蝦蟆正從石崖慢慢爬上來,似乎在觀察周圍的動靜,小甲蟲也延著小草爬出來,仿佛正是雨后晴天,萬物欣欣向榮。這幅畫靜而美,美而清新,蘊藏著無窮生機。我們看了這幅畫,宛似置身在幽靜的山澗蒼石之間,渾身象受了一次沐浴那樣舒坦,精神為之一振。

這應是潘天壽1955年暑期溫州雁蕩山下鄉寫生之行后,憶寫得來的創新之作。有種說法,這是應杭州飯店之請托而作,在展覽結束后即被其留藏了;而據壽崇德的文章,此畫展出后即被杭州飯店購去,懸于該店大廳。(盧炘編:《潘天壽研究》,浙江美術學院出版社,1989年,第122頁)后來杭州飯店改制,此畫即歸藏于浙江省博物館。

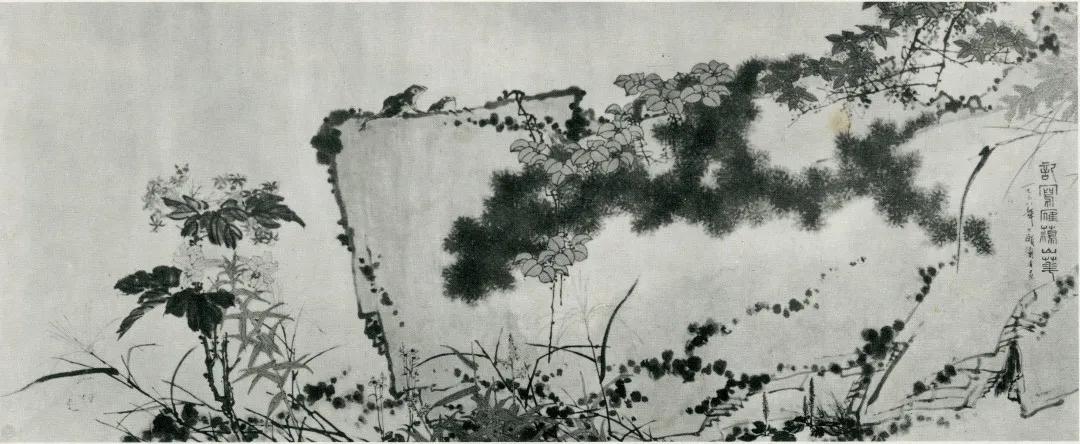

潘天壽 雁蕩花石圖卷 設色 150.2×364cm 1962年

而1962年春末所作這幅可能是為了應對同年在杭州舉行的潘天壽畫展,畫出了與1957年大略相似的作品,顯然畫家自己也頗認可這樣的山水花鳥相結合的試驗之作。1962年8月8日的《杭州日報》上登的展覽作品選中,就有這幅作品。如果潘天壽未曾事先勾勒作畫小稿并一直存著,那只能驚嘆于這一圖式在他腦子里已經非常成熟。

潘天壽 記寫雁蕩山花 1962年 中國美術館藏

如今藏于中國美術館的作于1962年秋的這幅《記寫雁蕩山花》,則可能是潘先生為同年十月北京帥府園的畫展新畫的同體作品;也可能是前者拿到北京展覽后,應邀再畫了一幅相同的以滿足其收藏所需。從1962年《美術》雜志第6期刊載仍是春末所繪這幅圖來推測,后一種可能性更大。這兩件作品間隔不久,細部也更接近,很難說孰優孰劣,或者說畫家在尋求什么創新。我的個人看法,這僅僅是為了滿足不同機構的請托而畫罷了。如今有一種過度闡釋的現象,我覺得并不足取。

這一圖式,也恰如吳茀之先生所論的,是潘天壽構圖中“造險”“破險”的一個例子。畫上方形巨石幾乎占滿整個畫面,極易給人壅塞逼仄之感;但潘先生在細微處作文章,巨石重心在畫面左側三分之一處,呈左低右高之勢,右下角留出空白,石上再綴以各種雜花野卉,及青蛙、甲殼蟲等動物,頓時使得整個畫面有了充滿生機之感。尤其在左邊畫出赪桐和野百合為主體的雁蕩山花,使得畫面剛柔并濟,讓人賞心悅目。大概就是從這里的赪桐和野百合的組合開始,后來發展創作出了《雁蕩山花》這樣的現代花鳥畫杰作。

潘天壽 雁蕩山花圖 1963年 紙本設色 122×121cm

不過,令人費解的是,潘天壽曾繪制有三幅《記寫雁蕩山花》這么精彩的巨幅畫作,竟然都沒有一個圖版收錄于1963年的《潘天壽畫集》。而關于潘先生花鳥和山水結合的嘗試,1962年10月晉京畫展的專家座談會上,形成了兩種針鋒相對的意見。《光明日報》上對此報道地最為詳盡:

關于山水畫和花鳥畫的結合問題,會上有一些不同的看法。山水畫家秦仲文、吳鏡汀等認為:過去的傳統是,山水是山水,花鳥是花鳥,有一個界線,不能混淆。他們看潘天壽的巨幅《煙帆飛運》,開始見到畫面上一塊大峭壁、一棵大松樹,以為是花卉,進而看到一排帆船,才知道是山水。他們覺得,這畫又象山水又象花卉,與一般山水畫中處理遠近的方法很不一樣,看起來總是不習慣。這么“變”,這樣追求峭拔,是否合適,值得研究。

會上許多畫家則贊賞潘天壽的這種創造。花鳥畫家郭味蕖、王鑄九等這樣闡述他們的看法:山水和花鳥本來在自然界就是結合的、分不開的,潘天壽這樣創造是符合客觀生活的。從中國繪畫的傳統看,唐以前山水、花鳥、人物是不分的;宋代馬遠、夏珪和明代呂紀等也曾作過山水和花鳥結合的畫。山水和花鳥結合可以產生新意。有時孤零零的一朵花,看起來單調、枯燥;假若一朵花、一只鳥放在大自然的環境中,有了周圍環境的烘托,看起來就自然、舒服,給人美的享受。他們認為,潘天壽努力把山水畫和花鳥畫結合的道路是正確的,但走起來又是很難的,這需要長期的探索。老畫家潘天壽的大膽創新精神是值得鼓勵和歡迎的。

此類材料對于我們深刻理解潘天壽的作品是很有意義的。而實際上,除了上述流傳有序的這三幅原作之外,還能見到潘天壽至少繪制過同樣的另一幅“記寫雁蕩山花”,只是研究者可能都未曾關注到。1959年3月上海人民美術出版社出版的《現代中國畫選集》中,即印有這樣一幅。與前三幅圖式相同,上題“記寫雁蕩山花。一九五八年大頤壽者畫”。可知,其晚于第一幅,但比后兩幅都要早很多。

潘天壽 記寫雁蕩山花 1958年

從畫冊“寫在前面”一文可知,這是社會主義生產“大躍進”時期,國畫家們響應“為政治服務,為生產服務,為工農兵服務”的號召,深入生活,在藝術上試圖躍進再躍進成果的集子。很顯然,在那樣一種時代背景下,巨石上躍動的兩只青蛙便可以有另一層含義的附會。這大概也是這樣一幅作品被要求重新繪制出來,或者說它的圖版能被選進這本畫冊的原因。

這幅《記寫雁蕩山花》可能是專門為上海人美出版這本畫冊而被畫出來的;也有可能是為某個地方的大會堂或者賓館大堂所繪。如今不知所藏何處,尚存世否?如果這樣宏大精彩的巨構幸存于世,并流入拍賣市場的話,毫無疑問又將是上億元起步成交的拍品。

當然這一圖版的傳世,也已大大豐富了我們對潘天壽《記寫雁蕩山花》這一系列作品的認知。除此之外,潘天壽是不是還有《記寫雁蕩山花》真跡傳世呢?這同樣讓人遐想無比。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號