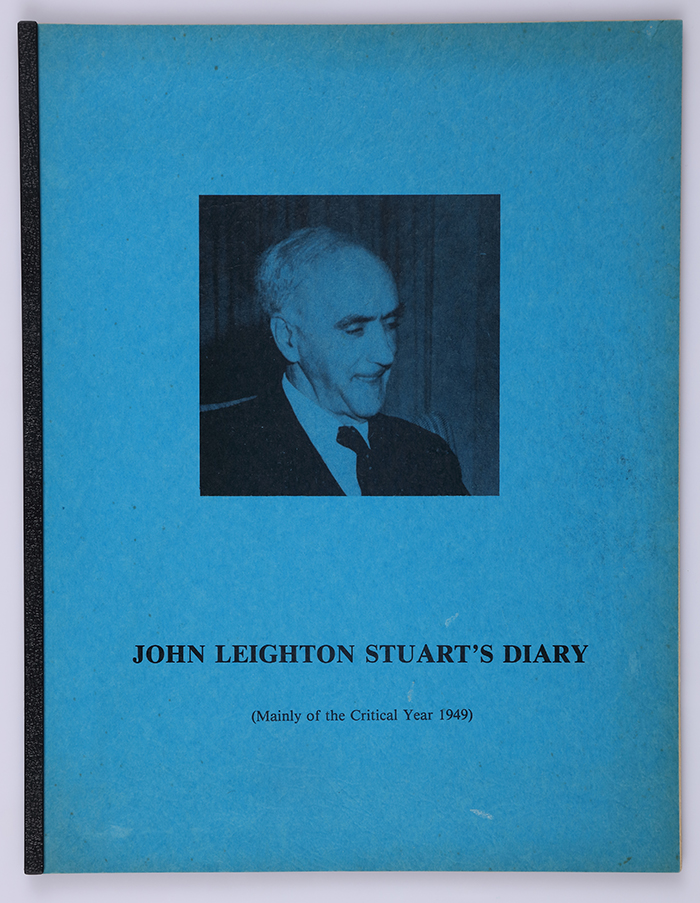

司徒雷登日記出版物

從20世紀到21世紀的百年,中美和中印之間的大國關系經歷過幾多暗涌。2020年更是風起云涌的重要之年。

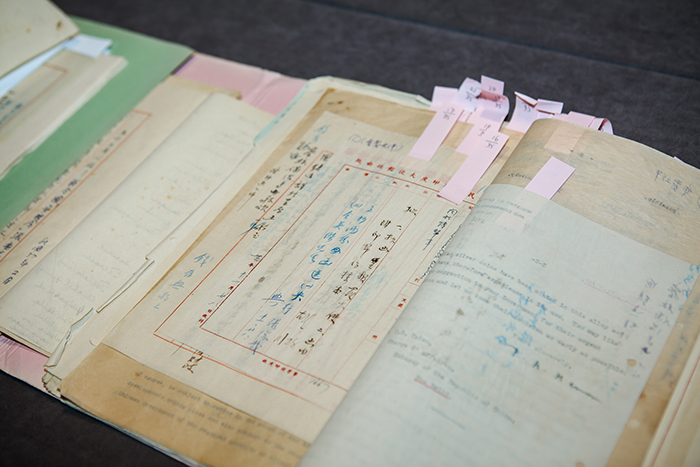

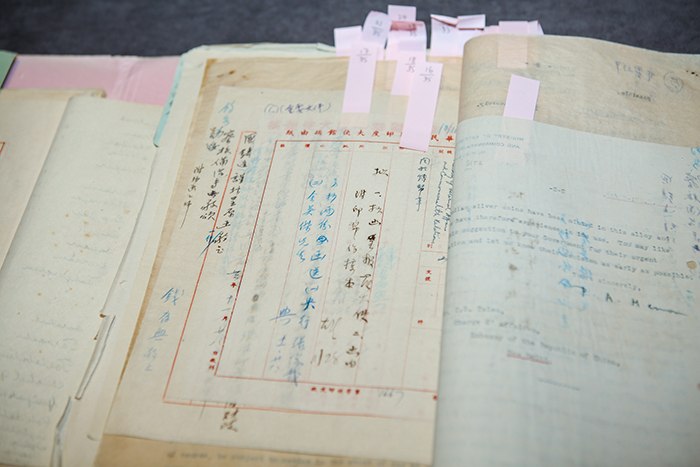

杭州湖畔大學喬遷新址后的首次藝術大展——“較量”特展為我們重新回顧中美外交關系提供了一個絕佳的切入點,由永樂文化呈現,以一批司徒雷登珍貴文獻揭示了其極具影響力的一生,關于中國的經歷記憶——創建燕京大學、出任美國駐中國第一任大使以及與孫中山先生的往來等。文獻包含司徒雷登1946-1948年的日記,以及1949年的外交日記,還有一些首次公開的包括與李宗仁、張群、孫立人、費正清、《時代周刊》創辦人亨利·R·盧斯等人的往來信件,以及其個人護照等文件,覆蓋其個人生活、宗教、政治、文化、教育等各個領域。其中絕大部分文獻為首次公開發布,為當下考證歷史、了解時代環境提供了具體的細節、背景和旁證,其文物和文獻價值在學界迅速引發轟動。

John A. Bottorff給司徒雷登的信關于燕京大學周年聯誼會及祝賀司徒雷登生日

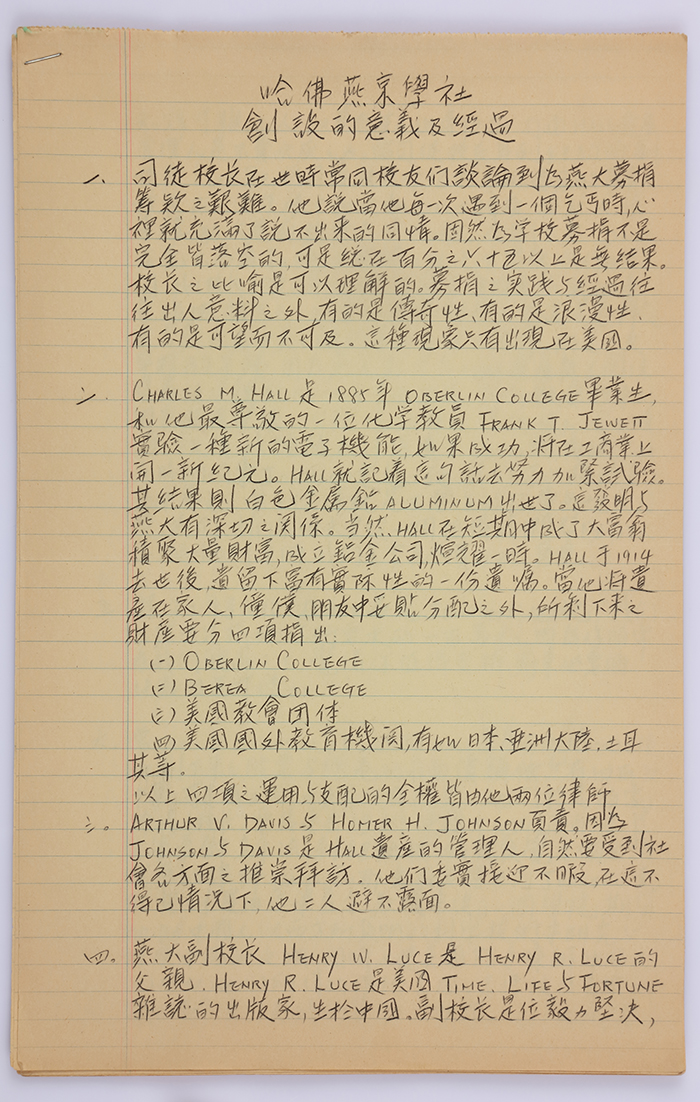

哈佛燕京學社創設的意義和經過1

河南大學副校長、教授張寶明將司徒雷登評價為“特殊時代的特殊人物,也是文學創作上典型環境中的典型人物”。他表示:“司徒雷登的日記和他的一些文獻的發現,對于我們深入更全面的了解司徒雷登本人與中國的關系特別有價值和意義。在外交、教育、學術交流等方面對了解近代中國我們沒有看到的層面,通過這些史料可能更全面,所以我對這批資料充滿好奇。今天能看到司徒雷登的原稿和史料、日記是很幸運也是很難得的。”

特展文獻

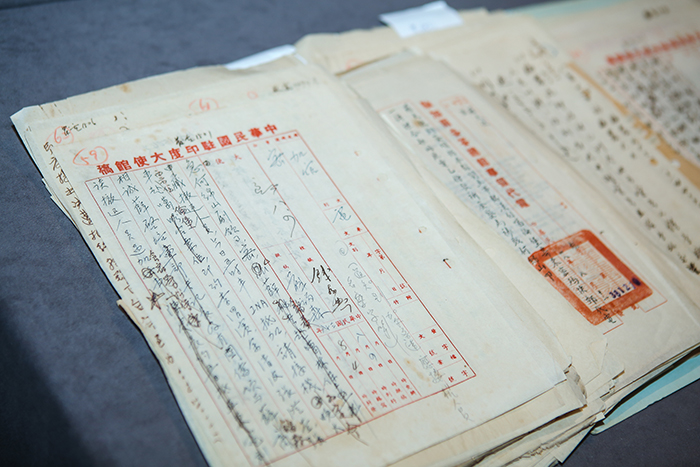

特展文獻

特展文獻

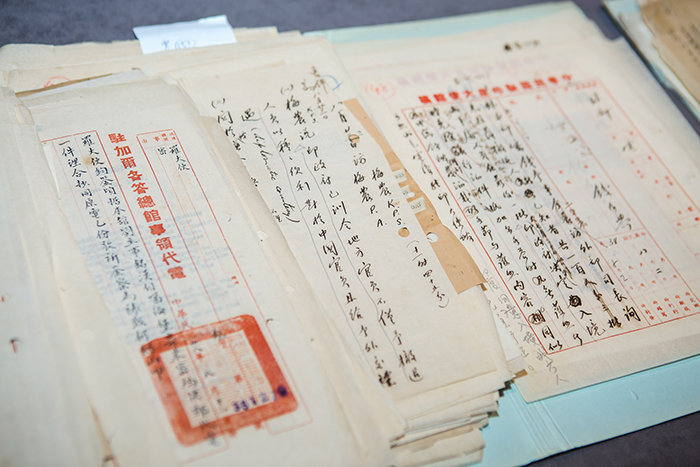

特展文獻

中國社會科學院研究員馬勇難掩欣喜之情,“有機會見到司徒雷登被新發現的私人收藏,極為高興。這是一批值得關注的新史料。做現代史研究的沒有人不知道他的地位和意義。我們一般都認為司徒雷登是中美外交活動有關,沒想到他和中國社會社交和內部活動也有關系。當時我看到這批史料就有一個沖動:這樣史料的發現應該用原貌呈現出來,學術是天下之公器,能夠印出來,可以看到的人就多。”

特展現場

特展現場

作家陳遠著有《燕京大學1919-1952》和《消逝的燕京》,他注意到燕京大學和司徒雷登越來越得到社會各界的廣泛關注,認為原因有二:一是燕京大學培養的大批一流人才在各個領域中發揮了重要作用,二是作為燕京大學校長的司徒雷登,后來出任美國駐華大使,深深介入了中國政局,并發揮了重要影響。陳遠對對于這批文獻現身表示欣慰:“不僅給了公眾了解司徒雷登這個人及當年那段歷史的契機,也提供了一個更為客觀和正面的視角來看到司徒雷登。”

研討會現場

杭州是司徒雷登的出生地,與其淵源頗深。湖畔大學展覽期間也舉辦了藝術沙龍,邀請重要專家學者繼續探討司徒雷登珍貴文獻的史學意義,包括浙江大學求是特聘教授、蔣介石與近代中國研究中心教授兼主任、陳香梅資料與研究中心主任陳紅民,南京大學中文系教授、博士生導師沈衛威,上海大學歷史系教授、上海大學臺灣研究中心執行主任、博士生導師嚴泉,歷史學博士、復旦大學歷史系教授張仲民,浙江工商大學人文與傳播學院教授兼歷史系主任楊齊福,杭州師范大學人文學院教授、歷史學系主任周東華,文史學者、杭州名人紀念館研究館員、《走近司徒雷登》、《司徒雷登畫傳》作者沈建中等。沙龍將由在藝&云杪文化創始人謝曉冬主持,帶領嘉賓就司徒雷登、羅家倫的歷史地位與貢獻,司徒雷登、羅家倫重要文獻的文物、歷史與文化價值,以及當前司徒雷登、羅家倫最新研究學術熱點三大話題展開討論。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號