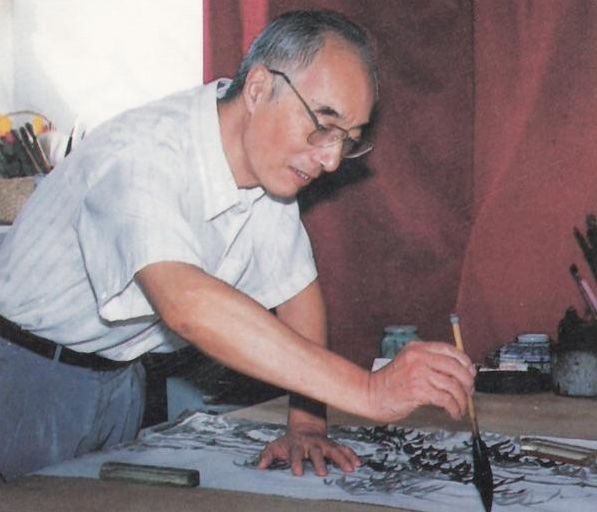

喻蘅(1922~2012)字老木,號若水,晚年自號邯翁。江蘇興化白駒人,1922年10月29日生,2012年3月6日仙逝,享年九十。復旦大學教授,并先后任上海師范大學美術系兼職教授、上海復旦大學書法篆刻研究會會長等。

本文作者與喻蘅先生相識相交三十年,回憶了與喻蘅先生在詩、書、畫、印間的往事,“每當復旦書畫會或者上海書協舉辦展覽時,蘅師的書法作品從來不抄寫古詩,都是寫他自己創作的詩文,書文并茂,這是現在許多書家都很難做到的。蘅師雖然精于篆刻,但是六十歲以后就基本封刀了,只有為蘇步青校長制印是例外。”

喻蘅(1922~2012)

喻蘅《藝文隨筆》我和喻蘅先生的緣分是從篆刻開始的。在念中學的時候,有一次看到報紙上刊有一組以毛主席詩詞為內容的篆刻作品,非常喜歡。那時我正在自學篆刻,就把它剪下珍藏起來作為參考資料。這組印章的作者是喻蘅,當時并不知道喻蘅是誰,只是喜歡他的作品。后來我考入了復旦大學,經常在校門口的櫥窗里看到張貼著的校長辦公室告示,都是用一手很漂亮的毛筆字書寫的,非常賞心悅目。聽人說,這都是校長辦公室的主任秘書喻蘅先生寫的,我立刻聯想到我所收藏的印章剪報,心想,難怪字寫得這么漂亮。雖然對喻蘅先生仰慕已久,但是在念本科的五年期間一直沒有機會和喻蘅先生相識。直到一九七九年,我考取研究生回到復旦學習,因為喜歡書畫篆刻,我參加了由潘良楨和樓鑒明創建的“復旦大學書畫篆刻研究會”,這才有機會認識了心儀已久的喻蘅先生。

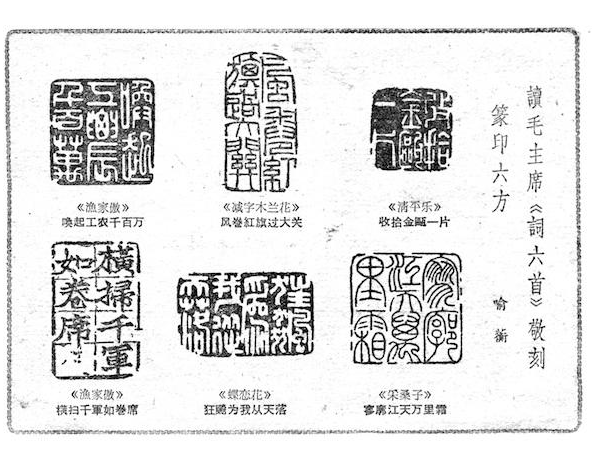

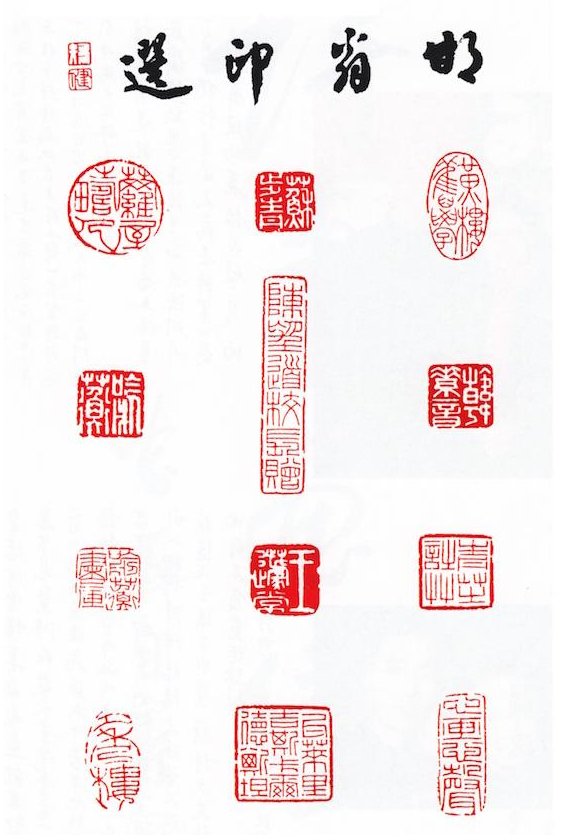

喻蘅先生六十年代篆刻作品一一九八二年,由喻蘅先生牽頭,把原先的學生組織“復旦大學書畫篆刻研究會”改組成全校性的社團組織,并決定在虹口公園舉辦一個大型的書畫展,由蘅師負責籌辦。那時候我已經畢業留校工作,蘅師就找我幫他做一些書畫展的事務工作。當時,校工會在二樓騰出一間辦公室給書畫展籌備組使用,于是我和蘅師常常在工會二樓會面,一起處理一些展覽的事務。時間一久,就和蘅師相熟無間了。蘅師是個謙謙君子,非常和氣,不管遇到什么人,他總是點頭彎腰打招呼,常常使我這個做學生的感到很不好意思。

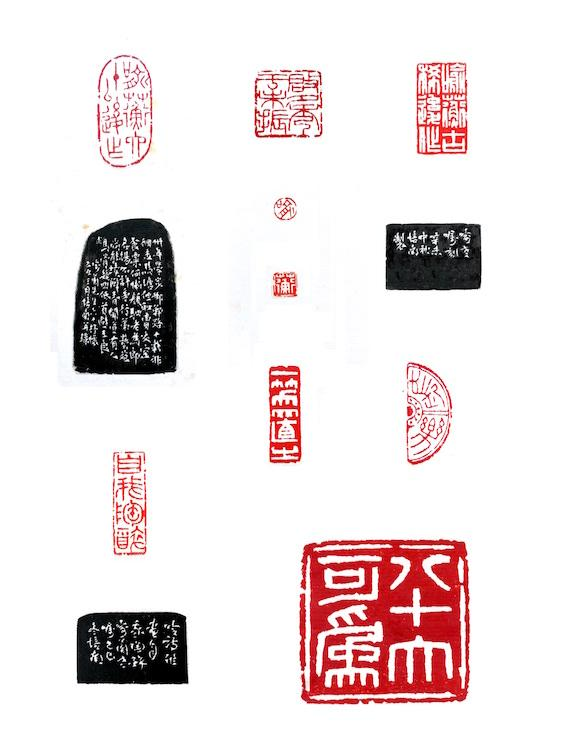

知道我在學習篆刻,有一次,蘅師囑我為他刻一方姓名章。這是我第一次為蘅師刻印,心中不免有些忐忑,因為蘅師自己就是篆刻高手啊!印刻就以后,蘅師覺得不錯。后來這方姓名章蘅師經常使用,使我感到非常欣慰。不久以后,蘅師又帶來一方隨形印石,囑我再為他刻一方閑章,因為他喜歡畫竹,所以就刻“竹趣”兩字。我按印石形狀刻了一方細朱文,蘅師也覺得滿意。這使我十分高興,覺得在蘅師那里考試基本過關了,對篆刻也更有了信心。

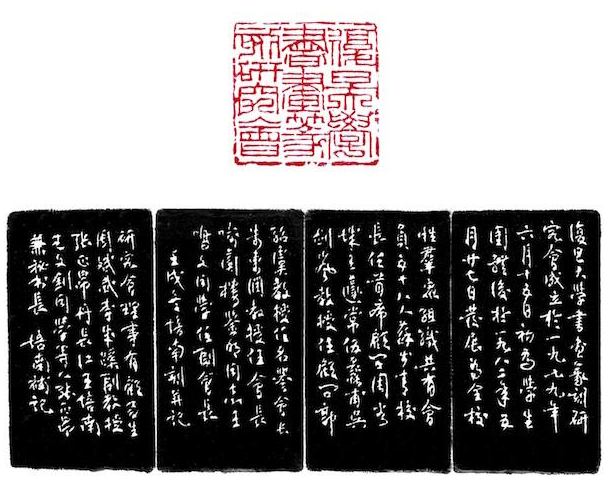

作者為喻蘅先生所刻印章到1982年冬天,展覽已經籌備得差不多了。有一天,蘅師突然想起一事,對我說: "我們應該有一方書畫會的印啊!你來為書畫會刻一方印怎么樣?"蘅師所囑,我當然是恭然受命。過后一想,蘅師自己就篆刻高手,而我的篆刻水平還很稚嫩,這完全是蘅師的提攜后生之舉啊!蘅師又將邊款內容寫在一張小紙條上交付給我,主要是記錄書畫會初期的發展歷程。今日看來,蘅師真是有先見之明。過了多年以后,有些人事,親歷者也記不清了,常常眾說不一,但一查這個邊款就都清楚了。這百余字的邊款使這方印更具有了史料價值。

復旦大學書畫會用印蘅師雖然精于篆刻,但是六十歲以后就基本封刀了,只有為蘇步青校長制印是例外。蘇老與蘅師是多年的至交,所以蘇老求印,蘅師從不推托,蘇老的用印大多都是蘅師刻制的。

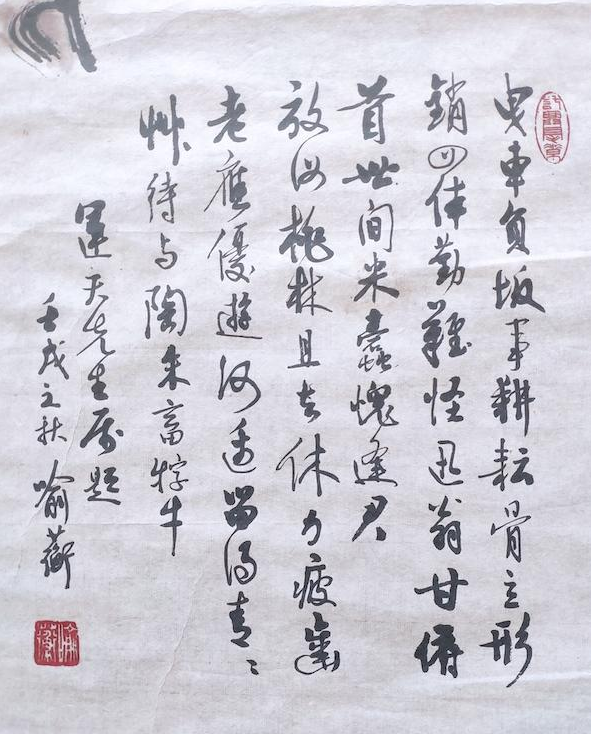

喻蘅先生篆刻作品選蘅師封刀以后,他自己的用印大部分都囑咐我為他制作,偶爾也為他的老朋友求印。八十年代,蘅師曾囑我刻了一方“啟夕秀于未振”,蘅師特別喜歡這方印的印文內容,他自己的齋名就叫“夕秀樓”,所以這方印他經常使用。后來有一天,蘅師有點失落地對我說,那方“啟夕秀于未振”印給蘇老要去了。我說,那我就再給你刻一方吧,但蘅師堅持不要。我前前后后為蘅師刻過十幾方印,最后一方是蘅師八十歲時囑我刻制的,是一枚5厘米見方的大印“八十大可為”。把印送去的時候,蘅師很高興,特地把臺灣張壽平(縵盦)先生送給他的石峪金剛經集聯帖轉送給我。后來蘅師還為此事專門寫了一首七律曰:“八十可為鉨錫予,更勞存問悶炎居。君專電化聲光技,兼擅殷周秦漢書。九萬培風搏海翼,百聯集帖悟鐘魚。法門不二通禪諦,持贈良朋共粲如。”有一次我問蘅師:“你六十年代刻過一些毛主席詩詞的印章,還刊登在報紙上。那些印章還在嗎?如果在的話,我很想拓印一套印譜留作紀念。”蘅師說:“那些印章我都磨掉派其他用場了,連印花現在也沒有了,那張報紙我也沒有留存。”我說:“我一直留著那張剪報作學習參考,現在還在呢!”蘅師很驚訝,讓我復印了一份給他留存。我想,蘅師一定還刻過很多沒有留存的閑章,可能因為忙,也從來沒有制作過自己的印譜,十分可惜。蘅師心靈手巧,他還給我看過他自己刻制的印鈕,也刻得靈動可愛。

作者為喻蘅先生所制部分印章二1988年,書畫會會長朱東潤先生去世以后,大家毫無爭議地一致推選喻蘅先生擔任會長。無論是學問還是書畫,蘅師都是當之無愧的。大家又推選李成磎教授和我擔任副會長。我本來就和蘅師投緣,這樣一來又多了工作上的聯系,與蘅師的關系就更密切了,我成了蘅師家的常客。

蘅師出身于書香門第,他父親是留學法國的著名的生物學家,但古體詩詞也作的非常好。所以蘅師從小就受到良好的熏陶,加之他自己用功至勤,在古文和詩詞方面打下了非常扎實的基礎。蘅師曾告訴我,他早年跟隨著名詩人龍榆生和呂貞白先生學習詩詞,他自認為他的詩詞要比他的書畫好。

我是理科生,加之我們念書的年代并不重視古文教育,所以我在古文詩詞方面的知識十分欠缺,遇到不懂的地方,根本就不知從何查找(那時候不像現在這樣有“百度”可以查詢)。所以每逢遇到問題,我第一個想到的就是去請教蘅師。不管是什么詞匯或者典故,蘅師都是有問必答,馬上就把解釋和出處講述得清清楚楚,從來不需要翻書查找,真使我佩服得五體投地。我常想先生的肚子里怎么能裝下這么多的學問,就像一本活詞典,真是難得一遇的飽學之士!

九零年,蘅師去廬山旅游歸來,給我看了他在廬山吟詠的一組七絕詩。這一組詩我特別喜歡,看似寫景,其實是借景詠史,有感而發。熟悉這段歷史的人讀了都會心有感慨的。蘅師見我喜歡,隨后就選了組詩中的四首,寫了一幀扇面送給我留念。這些詩配上儒雅的書法,相得益彰,百看不厭。扇面的另一面,蘅師畫了一幅仿黃賓虹先生的山水。我把扇面拿到王星記扇莊去裝配扇骨時,那位老店員一定是見過許多好東西的,瞄了一眼扇面,還以為是黃賓虹所畫。我告訴他這是我的老師畫的。他連說,畫得好,畫得好。

喻蘅先生所作扇面

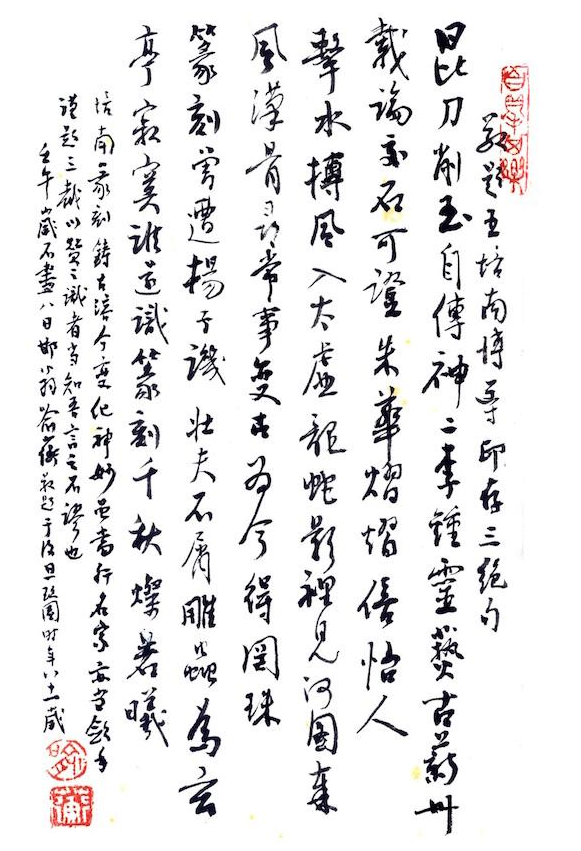

喻蘅先生所作扇面到了八十歲以后,蘅師大部分時間就是和一批老朋友寫詩唱和以自娛,每有新作就會拿給我看,得意的時候還會搖頭晃腦地唱給我聽。有一次我把自己的手搨印譜拿去向蘅師請教,蘅師興致很高,說:“放在我這里,我給你題幾首詩。”過幾天我去取的時候才知道,蘅師一共題了三首詩,用小楷把整張扉頁都題滿了,如果還有頁面的話,他可能還會題更多。那段時間蘅師做詩的興致極高,佳作連連。有時候步韻朋友的詩,一下子就和了七八首,甚至十幾首。《上海詩詞》曾經刊發了他的個人專輯《喻蘅詩詞選》。后來,他把所作的詩挑選以后集起來印成線裝本,有厚厚的三冊,名之為《延目》、《夕秀》和《桑榆》。

喻蘅先生為作者的印譜題詩蘅師也善作對聯,他作嵌名聯更是一絕。他為校內外的老師和朋友作過許多嵌名聯,于是名聲在外,求他作嵌名聯的人越來越多,蘅師也樂此不疲。后來他將所作的部分嵌名聯打印了一本送給我,里面有許多嵌名聯撰得真是妙極了。我父親七十五歲那年,我求蘅師為我父母作一副嵌名聯,我父親名瑞云,母親名秀月。蘅師一聽,稍作沉吟,一副嵌名聯就作好了,曰:“瑞盈九甸卿云璨,秀挹千山朗月輝。”才思敏捷得真是難以置信啊!我看蘅師作一副嵌名聯這么容易,于是得寸進尺,求蘅師為我和內人也作一副嵌名聯。蘅師一聽,說:“你們的嵌名聯有難度的,你們倆的名字‘培南’和‘佩萍’不大好對,我要好好想一下,等想好了我再告訴你。”確實,嵌名聯要撰得好是非常不容易的,既要考慮人名的詞性,又要考慮平仄,同時擬的句子還要有意境,而人名的字又不能隨便改動。大概過了一個多星期,蘅師把對聯擬好了,是一副八言聯: “擊水培風,南溟且適; 鳴鸞佩玉,萍實同甘。”此聯的上聯出自大家都熟悉的莊子的《逍遙游》;下聯中的“萍實同甘”,蘅師告訴我是用了一個典故,源于漢朝劉向的《說苑·辨物》:“楚昭王渡江,有物大如斗,直觸王舟,止于舟中。昭王大怪之,使聘問孔子,孔子曰,此名萍實,令剖而食之,惟霸者能獲之,此吉祥也。”后來就以“萍實”來比喻甘美的水果。蘅師說,你們夫妻是同甘共苦過的,所以我用了這個典故。我十分喜歡,覺得這副對聯撰得妙極了,蘅師一定經過了反復的推敲。更難得的是,蘅師不但為我撰聯,還親自為我用四尺紙書寫了對聯,真是對我厚愛有加。當時蘅師已經中風過,左邊偏癱,書寫這樣大幅對聯是很費力的,蘅師的厚愛令我淚目。三

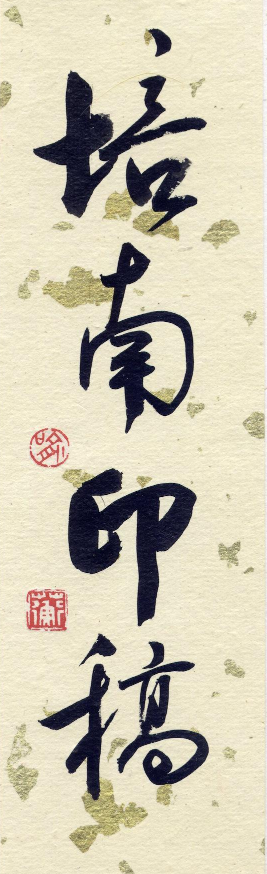

蘅師是上海書法家協會會員。他的書法有晉人遺風,他以二王(王羲之、王獻之)為宗,用功至深。他對《集王書圣教序》和《蘭亭序》爛熟于胸,對王羲之的書法有很深的研究。曾發表闡發二王源流、參與蘭亭論戰之系列論文8篇。他有超人一等的學問,他的書法自然也書卷氣十足。他的行書儒雅清脫,如行云流水,配他所作的詩文最為合適。在復旦可以看到很多蘅師的書法題詞,在全國各地也能看到蘅師寫的對聯和詩詞。國內紹興、杭州、蘇州、鄭州、曲阜、重慶、廣州、廬山等三十余處風景名勝收藏了他的作品,并保留有多處蘅師的題詠碑聯。每當復旦書畫會或者上海書協舉辦展覽時,蘅師的書法作品從來不抄寫古詩,都是寫他自己創作的詩文,書文并茂,這是現在許多書家都很難做到的。有一次,復旦書畫會辦展覽,蘅師自告奮勇,親自為我書寫了印屏的標題,“培南印稿”四個字寫得既秀雅又渾厚,使我的印屏大為增色。

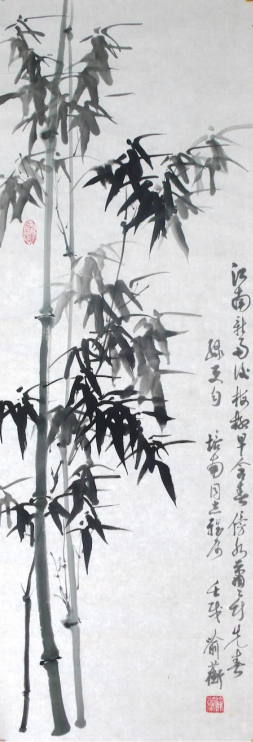

喻蘅先生為作者題寫的印屏標簽蘅師的藝術才能是全面的,他的繪畫自然也底蘊深厚。因為長期忙于校長辦公室的事務工作,蘅師沒有太多時間用于畫畫,尤其是花時較多的山水畫。退休前,他較多的是畫一些蘭竹花鳥。還是在1982年籌備虹口公園展覽的時候,有一次,一些手頭工作結束之后,蘅師乘興潑墨。只見蘅師鋪開宣紙,從容淡定,信手落筆,不經意間一幅墨竹就呈現在眼前:竹子的枝干挺拔有力,疏密相間的竹葉,濃淡有致,層次分明。我不禁連連叫好。蘅師見我喜歡,就說:“這幅墨竹就送給你了,我來題個款。”于是題了一首自作詩曰:“江南新雨后,梅柳早含春;傍水蕭蕭竹,先春綠更勻。”落款以后,又蓋上我為他刻的姓名章。這是我第一次得到蘅師的墨寶,喜不自勝,珍如珠璧。從這幅墨竹可以看到蘅師水墨功底的深厚。

喻蘅先生的墨竹圖

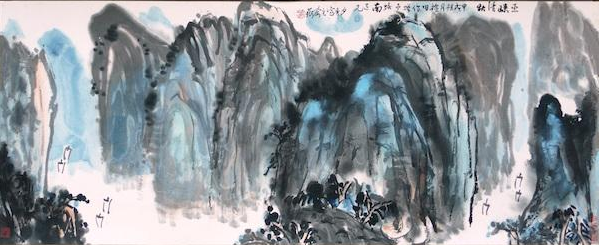

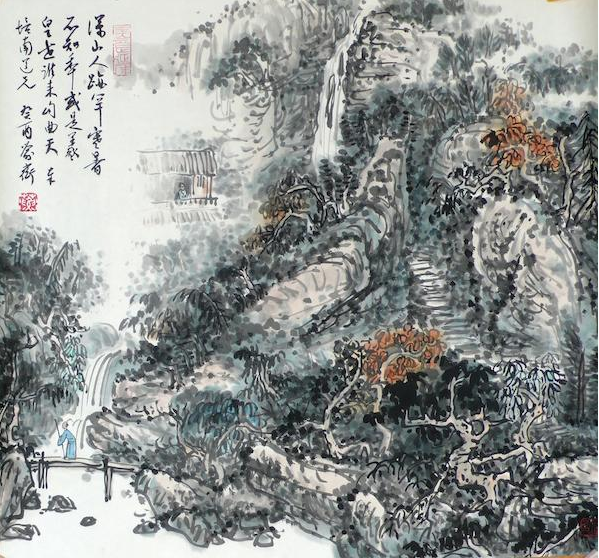

喻蘅先生為王運天藏汪觀清先生繪《擊角歌商圖》題退休以后,蘅師的空余時間多了,他就開始力攻山水。他喜歡黃賓虹的山水畫,所以那段時間我去他家經常看到他在畫賓虹風格的山水。送我的那幀扇面就是在那段時間畫的。對賓翁的山水有了深入的理解以后,蘅師的山水畫風格開始轉變,融入了他自己的元素,他的山水更加水墨淋漓、意境深遠了。在短短的時間里,蘅師的山水畫藝有了很大的飛躍,這自然源于他自身的藝術天分,但也和他的勤奮努力是分不開的。不過蘅師對自己的要求非常高,一直在不斷地探索改進,追求完美。有一次,我去他家,他正在審視一幅剛畫好的山水卷。他問我:“你覺得這幅山水如何?”我說:“很好啊!”但蘅師搖搖頭說:“不好。畫壞了。”我說:“我看不出哪里不好啊。”蘅師說:“那座遠山與船帆畫得不好,沒有辦法補救了。”我仔細一看,原來蘅師是指最左面的船帆與遠山重疊在一起了,船看上去有點不像在江面上。我對蘅師說:“這幅畫的水墨意境特別好,這點小毛病瑕不掩瑜,不要緊的。”蘅師說:“有你這么一說,這幅畫就送給你了。”于是欣然提筆書款。另一幅蘅師送我的畫也有類似的情況,我覺得已經非常好了,但蘅師還是對他畫中的人物不滿意。我不禁感嘆,蘅師對自己真是苛求啊!難怪山水畫進步得這么快。

喻蘅先生的山水畫

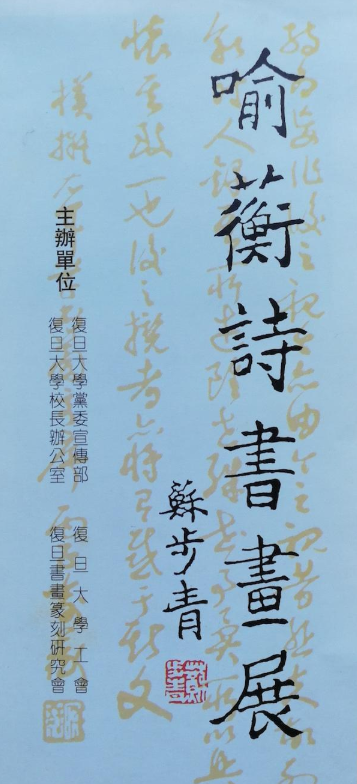

喻蘅先生的山水畫有一件事最令我難忘。有一年,我買了一本冊頁準備請復旦書畫會的同道為我寫字作畫留念。第一頁當然是請蘅師開筆。后來去取冊頁的時候,蘅師告訴我,他不知道這本是生宣冊頁,一下筆才發現紙性不對,但已經來不及了。于是他把畫壞的那一頁拆下來,重新畫了一幅,再裝裱好以后才給我,還連說抱歉。這使我深感不安和內疚,至今每見冊頁就會想起此事。這就是蘅師的秉性和為人,事無巨細都親自過問,親自動手,特別認真。無論對工作、對藝術或者對自己的要求都是一絲不茍,真是我們的楷模。蘅師1988年退休以后,創作了大量的書畫詩詞作品。1996年秋,復旦書畫會決定為蘅師舉辦他個人的詩書畫展,蘇步青校長還特地為他題寫了展標。一切就緒,連請柬也印好了,正準備布展之前,蘅師突然中風偏癱。蘅師的家屬和書畫會商量,為了不影響蘅師的康復,最終決定不再舉辦蘅師的個展。

欣慰的是蘅師的思維和記憶能力沒有受到影響,依然可以吟詩填詞;他的偏癱是在左邊,所以右手仍舊能夠寫字畫畫。他的家人對他照顧得很周到,使他的心境依舊開朗。有一次我去探望他,那天天氣晴朗,正好他夫人、女兒和保姆陪他出去散步歸來,他不無得意地笑著對我說:“現在我每次出去都是前呼后擁的。今天遇到好幾個熟人,聊得很開心。”

病情穩定以后,蘅師又有許多新作問世。2000年4月,《喻蘅父子藝術聯展》在美國耶魯大學展出,為期三個月,獲得了輿論的廣泛關注和好評,也多少彌補了蘅師未能在復旦舉辦個展的遺憾。

蘇步青校長為喻蘅先生個展題寫的會標蘅師集詩、書、畫、印于一身,而且都有很深的造詣,無論在學術界還是藝術界都是難得的人才,所以他一直被大家稱為“復旦的才子”。蘅師以九十高齡于2012年仙逝,我和蘅師相識相交整整三十年,從他那里耳濡目染學到了許多東西,他是我的良師益友。至今,他溫文儒雅的形象時時在我的眼前浮現。再過兩年就是蘅師的百年誕辰,謹以此文表達我對蘅師的無限思念。

2005年邱勵歐老師和作者一起拜訪喻蘅先生2020年10月王培南記于二樂樓

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號