瓷器自誕生之日起,主要意義就在日用。它的存在既沒(méi)有書(shū)畫(huà)那般具有精神性,也沒(méi)有那些雕塑造像具有宗教性,它不過(guò)是人們?nèi)粘I钪谐0樽笥业纳钇骶摺H欢蛟S正是因?yàn)檫@平凡的意義,所以瓷器帶給人們的,更多的是那個(gè)時(shí)代純粹的人間“煙火氣”。本文向讀者介紹魏晉南北朝時(shí)期的香具,包括各類(lèi)典型制式的博山爐、球籠式熏爐、三足式熏爐。

中國(guó)用香歷史可上溯至神農(nóng)伏羲,據(jù)晉代《封禪記》記載:“黃帝使百辟群臣受德教者,皆列珪玉于蘭蒲席上,燃沉榆之香,舂雜寶為屑,以沉榆之膠,和之為泥以涂地,分別尊卑華戎之位也。”又有古人直接燃燒香木,用于祭祀禮儀中,作為溝通天地神靈的紐帶。晉代《爾雅注疏》(卷五·釋樂(lè)第七):“周人尚臭煙氣之臭聞?wù)摺e柴以實(shí)牲體玉帛而燔之,使煙氣之臭上達(dá)于天,因名祭天,曰燔柴也”。至漢代用香的范圍擴(kuò)大,用香成為上層階級(jí)日常生活的一部分。據(jù)清代《漢官儀》:“給尚書(shū)史二人,女侍史二人,皆選端正。從直女侍史執(zhí)香爐燒燻,從入臺(tái)護(hù)衣,奏事明光殿。”

魏晉南北朝是香文化形成的關(guān)鍵時(shí)期,用香涉及祭祀、宗教儀式、醫(yī)療、居室、建筑、除穢等多個(gè)方面。而且得益于絲綢之路間的貿(mào)易發(fā)達(dá),從中亞及南海地區(qū)流入了大量的進(jìn)口香材,香料種類(lèi)愈發(fā)豐富,更基于當(dāng)時(shí)開(kāi)放與多元的思想文化,在極大程度上促進(jìn)了香文化的發(fā)展。另一方面,玄學(xué)興起、道教盛行,道教的修行中對(duì)于熏香儀式也格外注重,南朝道教史上重要的代表人物陸靜修在其著作《洞穴靈寶齋說(shuō)光燭戒罰燈祝愿禮》中提到:“侍香,其職也,當(dāng)料理爐器,恒令火然(燃)灰凈。六時(shí)行道,三時(shí)講誦,皆預(yù)備辦,不得臨時(shí)有缺”。行香也是佛教常見(jiàn)儀式之一,且香供養(yǎng)位列佛教“香、花、燈、涂(涂香)”四供養(yǎng)之首。

綠釉禮器一套五件

用香的流行自然促進(jìn)了古人對(duì)香器的制作與改良,而熏爐就是其中一種重要的香具。爐的名稱(chēng),始見(jiàn)于《周禮·冢宰》之屬“宮人”:凡寢中共爐炭,則爐乃三代之制。在周禮中已出現(xiàn)作為焚燒器具的爐,用于取暖。至于爐在何時(shí)用于熏香?宋代趙希鶴在《洞天清祿集古鐘鼎彝器辨》中考證道:“古以蕭艾達(dá)神明而不焚香,故無(wú)香爐。今所謂香爐,皆以古人宗廟祭器為之。爵爐則古之爵,狻貌爐則古踏足豆,香球則古之鬵,其等不一,或有新鑄而象古為之者。惟博山爐乃漢太子宮所用者,香爐之制始于此。”當(dāng)中描寫(xiě)了漢代已用爐熏香,并有豆式爐、博山爐等制式。至魏晉時(shí)期熏爐數(shù)量劇增,除少量金屬熏爐外,陶瓷熏爐數(shù)量頗豐。典型的制式有博山爐、球籠式熏爐與三足式熏爐,其中不同形制的熏爐所適用的場(chǎng)合也多有不同,比如常用于熏衣的提籃式熏爐,多用于宗教儀式和祭祀活動(dòng)的博山爐與三足爐,以及在日常生活中使用的球籠形熏爐。

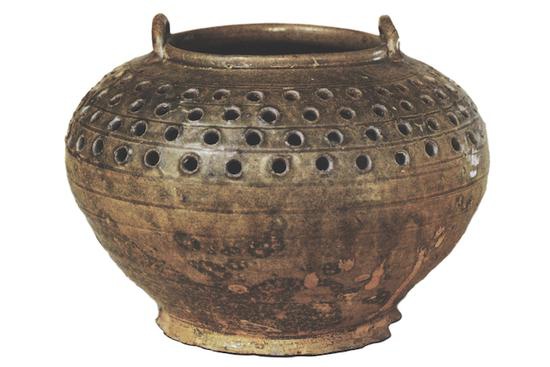

1、三國(guó)至西晉越窯青瓷雙耳熏爐

三國(guó)至西晉越窯青瓷雙耳熏爐

此器唇口,豐肩,弧腹,平底,造型圓潤(rùn)飽滿(mǎn),肩豎雙耳,立挺拔之姿。胎體灰白堅(jiān)致,外壁覆蓋了一層均勻的淡青色釉,色若遠(yuǎn)山,古樸清麗。口頸處飾弦紋,爐壁與底部皆有鏤孔,鏤孔排列有秩,層次分明。整器造型、釉色、裝飾環(huán)環(huán)相扣,渾然一體,盡顯六朝青瓷之韻致。

這類(lèi)仿罐狀熏爐形制,可從寧波市奉化區(qū)文物保護(hù)管理所藏的東漢鏤孔熏爐觀其源。

東漢-鏤孔熏爐 寧波市奉化區(qū)文物保護(hù)管理所藏

此東漢熏爐斂口,弧腹,平底,外壁鏤三排圓孔,孔直徑較大,熏籠結(jié)構(gòu)已初具雛形。至六朝早期,熏籠罐身重心向上,鏤孔也更為精細(xì),造型也更為優(yōu)雅。此類(lèi)制式在后來(lái)一部分發(fā)展為提梁式,兩肩以把手相連,把手或作“一”字形,或作“T”字形,如南京博物院藏的一例西晉越窯提籃熏爐;而另一部分向帶雙耳熏爐發(fā)展,本例則屬三國(guó)至西晉時(shí)期的雙耳熏爐形制,脈絡(luò)清晰。

西晉-越窯青瓷鏤空提籃罐 南京博物院藏

要探討此器功用,可從器物本身出發(fā)。本例底部帶孔與江西瑞昌馬頭墓出土的青瓷雙耳熏爐接近,可作類(lèi)比。

西晉-青瓷篝(熏爐) 江西瑞昌馬頭墓出土

江西瑞昌馬頭墓熏爐出土?xí)r帶蓋,內(nèi)部盛放著杯或碗碟,此類(lèi)器物可能是《色就篇》顏?zhàn)⑺Q(chēng)的“篝”或者“笿”。在《說(shuō)文》中書(shū):“篝,笿也,可熏衣。”另,在江蘇江寧縣張家山西晉墓也出土了一例青瓷雙耳熏爐,出土?xí)r置于墓前室祭臺(tái)西側(cè),可能用于貴族的祭祀儀軌。綜上所述,此類(lèi)雙耳熏爐一方面可用于熏衣焚香,也可盛放杯盞,裝點(diǎn)貴族的清雅日常,另一方面用作禮儀祭祀,是一種多功能的器具。

三國(guó)吳-青釉香熏 湖北省博物館藏

三國(guó)吳-青釉香熏 湖北省博物館藏

湖北省博物館藏的兩例及浙江省博物館藏的一例青釉雙耳熏爐,展示了此類(lèi)熏爐與其他配件的組合方式。另外,在北京故宮博物院、嵊州市文物管理委員會(huì)均有相近形制的青瓷雙耳熏爐,可供參閱。

三國(guó)吳-青釉香熏 湖北隨縣三國(guó)墓出土

西晉-青釉鏤孔雙系罐 北京故宮博物院藏

三國(guó)吳 青瓷熏爐 嵊州市文物管理委員會(huì)藏

2、三國(guó)吳越窯青瓷靈猴捧桃連座熏爐

三國(guó)吳越窯青瓷靈猴捧桃連座熏爐

三國(guó)吳越窯青瓷靈猴捧桃連座熏爐(局部)

此器為上熏爐下承盤(pán)結(jié)構(gòu),主體為飽滿(mǎn)的球狀鏤孔熏爐,爐頂接管狀出煙口,口上捏塑一靈猴,爐底下設(shè)三足,三足以下,再設(shè)三足承盤(pán)。頂部坐猴與雙層三足相配合,拉伸了整器的縱深感,呼應(yīng)青煙悠揚(yáng)之勢(shì),造型飽滿(mǎn)的同時(shí)不乏輕盈之態(tài)。

復(fù)觀靈猴,弓背蜷腿,雙目炯炯,頑態(tài)傳神。其俯首嗅桃,飄來(lái)陣陣桃香。身上毛發(fā)豎剔,花紋點(diǎn)點(diǎn)。回想當(dāng)年,點(diǎn)火焚香,煙熏火燎間,靈猴若隱若現(xiàn),如墜縹緲云霧之間,想必別有一番韻致。熏爐肩部飾有雙層三角鏤孔,層層均勻分布十二孔,虛實(shí)相間,頂角對(duì)齊,合乎精妙比例。承盤(pán)弧腹,口沿下飾兩道弦紋。器身薄施一層灰青色釉,釉質(zhì)瑩潤(rùn),底部露胎,留有六個(gè)支燒痕跡,可佐其工藝。

球籠形熏爐是六朝時(shí)期極具特色的熏爐制式,其最具代表性的莫屬球籠狀的爐身,豐富的鏤空樣式,以及精彩的出煙口設(shè)計(jì),如江蘇東陽(yáng)小云山一號(hào)漢墓出土的一例陶熏爐,爐蓋有三角形鏤孔,蓋頂貼塑一飛鳥(niǎo),熏爐底部接有承盤(pán)。六朝球籠式熏爐有可能借鑒了此類(lèi)漢代熏爐形制,再作改進(jìn)。

東漢-香熏爐 江蘇東陽(yáng)小云山一號(hào)漢墓出土

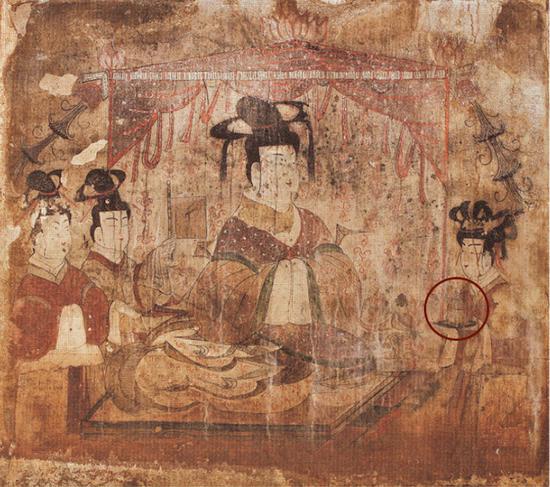

目前發(fā)現(xiàn)球籠形熏爐多制作于三國(guó)吳至西晉時(shí)期,且所見(jiàn)作品多屬青瓷,可類(lèi)比此器。關(guān)于其使用方式,可從十六國(guó)時(shí)期前燕將領(lǐng)冬壽墓壁畫(huà)中了解一二。此壁畫(huà)完整地繪制一侍女向冬壽夫人侍香的情景,她手捧一方形托盤(pán),托盤(pán)中盛放一立鳥(niǎo)球籠形熏爐,熏爐下設(shè)三足,當(dāng)中的熏爐制式與江蘇江寧出土的青瓷立鳥(niǎo)三足熏爐極為接近,再現(xiàn)了當(dāng)時(shí)球籠形熏爐的使用場(chǎng)景。

前燕-三足熏爐圖像 冬壽墓壁畫(huà)

西晉-青瓷香熏 江蘇江寧出土

此外,在浙江嵊州市西晉元康八年(298年)墓及江蘇宜興市周處墓墩一號(hào)墓均出土了類(lèi)似的熏爐,且均為越窯產(chǎn)品,本例對(duì)比形制與釉色,應(yīng)也屬越窯產(chǎn)品,為貴族階層定制的一種日常用器。本器作雙層三足球籠形熏爐,又選取靈猴獻(xiàn)桃作為裝飾,匠心獨(dú)運(yùn),甚是珍罕。

西晉-青釉鏤孔香熏及托 嵊州市文物管理委員會(huì)藏

古人早在兩漢時(shí)期就認(rèn)為猿猴長(zhǎng)壽,漢代董仲舒《春秋繁露》記載:“猿之所以壽者,好引其末,是故氣四越。”至魏晉南北朝時(shí)期,猿猴長(zhǎng)壽的觀念得到進(jìn)一步發(fā)展,晉代葛洪《抱樸子》記述:“獼猴壽八百歲變?yōu)楠j,猨壽五百歲變?yōu)楂P,玃千歲。”這里的玃就是指一種有著千年的壽命且體型較大的猴。而青瓷器物中裝飾猿猴,甚是稀有,目前僅蘇州東吳博物館藏有一例西晉青瓷猿猴形插器,這件器物的猿猴形象更強(qiáng)壯,而本次展覽的猿猴形象更趨靈巧。

西晉青瓷猿猴形插器 蘇州東吳博物館藏

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)