在中國書畫的歷史長河中,一個人能夠被大家進行廣泛研究,往往是他在理論上有非常獨到的思想。

明 曾鯨、項圣謨 《董其昌小像》圖頁 上海博物館藏

董其昌從1555年至1636年活了82歲,他35歲進入仕途,官至南京禮部尚書,那是二品官,非常了不得。在他82歲的生涯當中,為官18年,卻有27年左右的時間在歸隱,這對他后半生的作用極大。無論從書畫實踐、理論體系還是鑒賞領域來看,董其昌都是一個非常有野心、有抱負的人,對后世產生了非常深遠的影響。

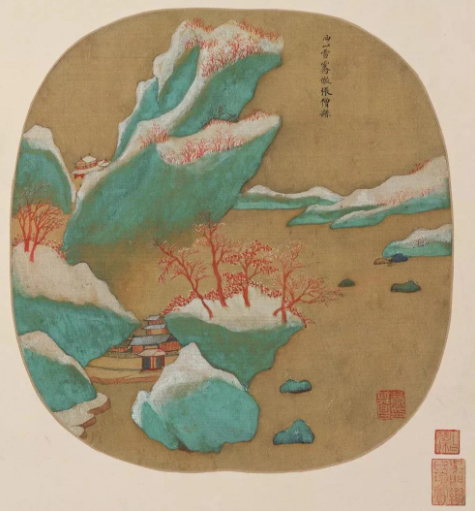

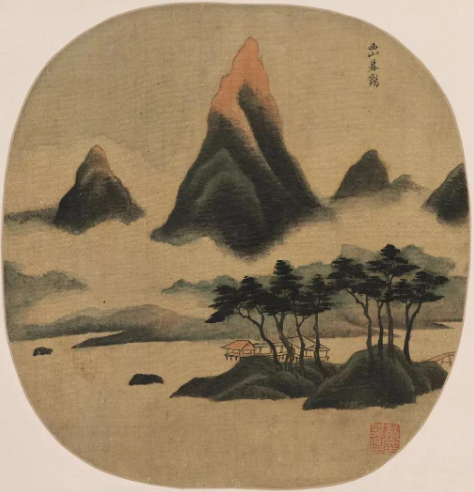

董其昌 燕吳八景圖冊(部分) 上海博物館藏

我想董其昌之所以有這樣的藝術成就,包含了三個方面的原因:一個是既定時期,即晚明的社會環境與他的朋友圈的交往;第二是他在文人畫中加入了“以禪喻畫”的思想體系,實際上跟他“觀物”與“體象”中的人文自覺有關系,因為董其昌是在人文思想上非常自覺的人;第三個可能就是“南北宗”論的價值、影響及其悖論。大家知道“南北宗”論是以禪喻畫,褒南貶北,認為北宗靠漸修,南宗靠頓悟。但是這種思想在我們今天的中國書畫教學當中,實際上是存在悖論的。董其昌當然取得了很高的成就,他的書法具有“顏骨趙姿”的特點,既有顏真卿的風骨又有趙孟頫的秀美,與邢侗、米萬鐘、張瑞圖并稱為“晚明四家”。實際上他的理論體系帶來了今天“以柔克剛”的觀念,問題是我們貶北以后,很多學生可能會流于“柔”的弊端,如果不能真正地從骨子里、從氣骨上理解這種理論的話,很容易把北宗那種剛強的一面削弱。其實我們一直在呼吁一種“新古典主義”精神,能夠“以元人之筆墨,運宋人之丘壑”,并致力于將它生發為我們教學當中所具有的開闊視野。但董其昌的理論體系往往會把“陰柔”的一面放大,而消解了剛強一脈的東西。董其昌的繪畫體系,從董源、巨然、黃公望、倪瓚這樣一脈下來,通過他的理論與實踐的合一性走到今天。所以通過對董其昌書畫實踐的梳理、整合和出版,讓我們能夠看到董其昌作品相對完整的全貌,這就為教學提供了一個重新認知的機會。

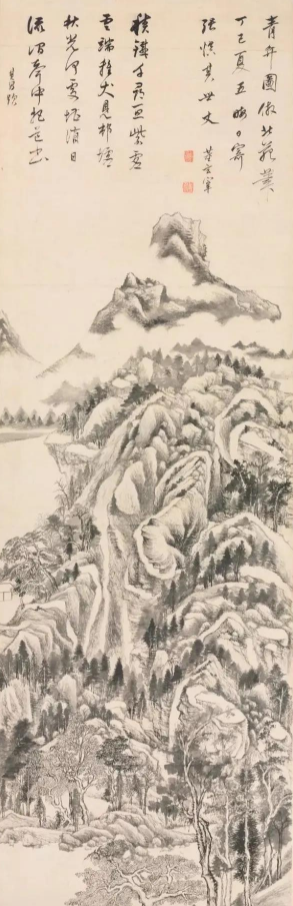

董其昌 青卞圖軸 美國克利夫蘭美術館藏

實際上董其昌的影響力往往體現在他的思想體系上。除了理論,他的傳世作品也非常豐富。除了剛剛列舉的三個原因,我覺得董其昌的地位之高還有這樣一個因素在里面,因為他是明光宗的老師,他對此也是很自豪的,例如他在一些書法上會鈐一方白文印“知制誥日講官”。

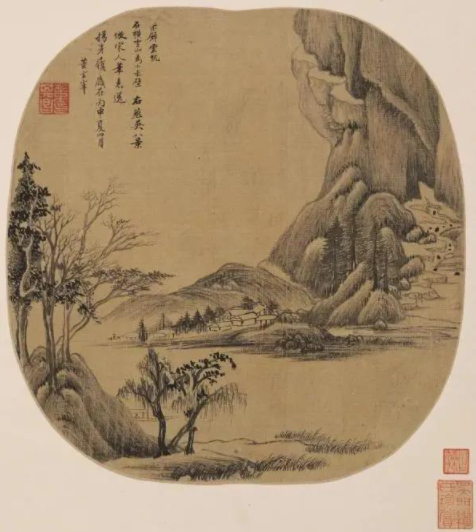

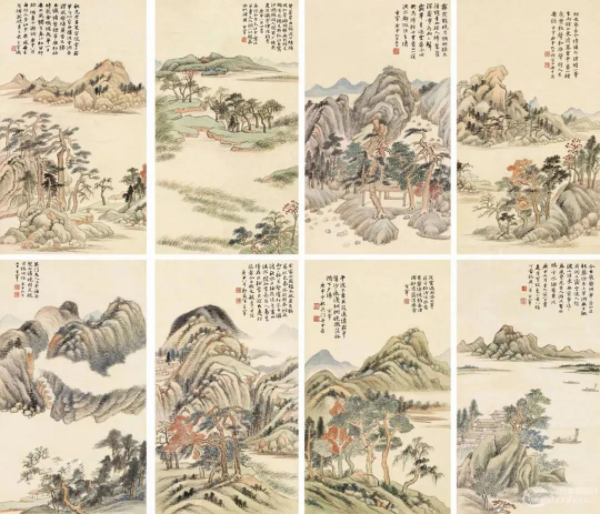

董其昌 秋興八景圖

董其昌早年的入仕,晚年的歸隱,實際上他有兩種心性。王陽明的“心學”對董其昌思想體系的形成有很大影響,他求內而不求外,這樣一些思想就是導致他很多理論體系形成的重要原因,比如說他談到“丘壑內營”問題,這個就是“心象”,就是觀物方式的一種改變。我們說觀物有三種方式:第一是“以物觀物”,這個是本相實對的;第二是“以眼觀物”,所謂的飽游飫看;第三是“以心觀物”,那是一種游目騁懷的態度。董其昌可能就是以一種“以心觀物”的方式來看世界的,但是他看世界又不是說把這個世界給剝離的,他擬古但又不落窠臼,能夠提出“讀萬卷書,行萬里路”,“畫之道,所謂宇宙在乎手者,眼前無非生機”。他還是要對自然去觀望的這種態度。他的繪畫中既帶有深刻性,又帶有文人書卷氣。所以說,在中國繪畫史上也好,書法史上也好,鑒藏史上也好,董其昌都是繞不開的一個人物。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號