水彩畫作為舶來品,從1715年傳教士郎世寧來華教授西畫算起,傳入中國至今已有300年歷史;20世紀初葉至今,現代“中國水彩”也已行過百年長路。作為一個域外畫種,它在我國大地上落地生根、蔚然成林,曲折的本土化歷程不僅見證和映射著現代中國百年美術風云,也昭示著本體精進當以自我革新為機樞的內在規律。

浙江,在此歷史視域中不僅扮演著獨特而重要的角色,更是一方充滿活力的舞臺:西風東漸時期,1912年李叔同在浙江兩級師范學堂首開水彩教學先河。繼而,新文化運動代表人物蔡元培創立國立藝術院,建立水彩畫教學基地。新中國成立后,浙江美術學院教師率先成立相關研究團體、協會;改革開放以來,通過開放多元的學術交流,浙江更是成為影響深遠、舉足輕重的水彩畫活動策源地,諸多當前中國水彩畫界領軍人物在成長階段都與浙江有著深厚淵源。而浙江水彩畫群體無疑也成為中國水彩畫壇中耀眼的明珠。

“向史而新:浙江百年水彩畫作品展”正是試圖通過梳理相關作品和藝術活動歷程,闡明如下旨意。

現代水彩概念的審視

眾所周知,從“傳統走向現代”是20世紀中國美術的重要命題。中國美術的現代化之路是在美術運動和西學思潮的交替作用下,及傳統美術和現代美術的二元絞合中,以運動的范式替變演進。

林風眠? 風景? 68cm×68cm? 1980 年

20世紀初葉,中國現代文化的先驅,以激進主義的姿態,主動接納西方現代思潮,破除本土傳統文化的束縛,點燃了轟轟烈烈的新文化運動。而新文化運動則將中國文化推入了世界現代文化體系和結構之中,將現代性啟蒙推至一個新高度。此后,中國文化步入了現代性建構的新階段———此際,魯迅倡導以美術來啟蒙民眾、療救社會、藝為人生,于1913年作《擬播美術意見書》批判傳統繪畫中禮教思想與腐朽文化觀。1917年蔡元培作了題為“以美育代宗教”的演講,希求國人的性格、情感能在科學與審美境界中得以完善,從而達到重塑社會之目的。顯而易見,美術的現代化是文化先覺者推行人性啟蒙、社會革新的重要路徑之一。而此過程中,在舊傳統基礎之上建立的新傳統的語言特質無疑是一種最具可行性的轉換手段。由是,中國現代水彩便自然產生了既融合中國文化特質,又不脫離本體西畫技藝特色的面貌。或者說,在沒有自覺、自主地致力于本土化面貌塑造之前,水彩始終在東方與西方、傳統與現代之間游離著、尋覓著。即如早自郎世寧將水彩畫帶入中國時,因并不具備時代條件,最終只是清代宮廷繪畫的一出別枝,無法對當時社會產生引領性、乃至變革性的影響。

基于上述,我們將新文化運動時期李叔同教授西畫作為中國現代水彩的開端,進而于中國美術的現代化進程中錨定下它的起點。

水彩畫種的自在獨行

水彩畫在西方早期作為繪畫的草稿,處于從屬地位。隨著西方藝術反叛精神擴張到水彩繪畫中,英國水彩畫家提出了“歷史的風景畫、詩意的自然、如畫的風景”三個概念,挑戰油畫在繪畫中的中心地位。

盡管中國現代水彩藝術體系是多元的西方語言特質和中國文化語言特質的融合產物,但其在相當長的歷史時期徘徊于寫實主義的范疇中,尚未進入到現代主義領域。

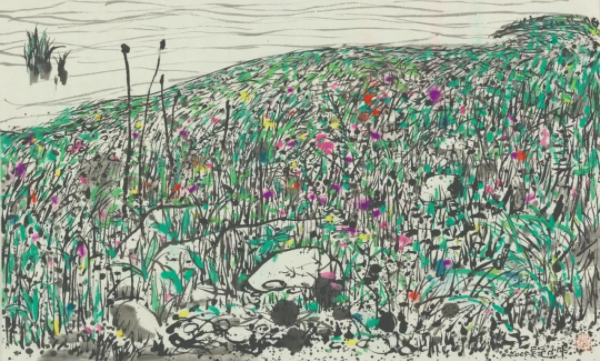

?吳冠中? 太湖岸? 42cm×69cm? 2005 年

回望20世紀初,中國水彩畫在經歷了一段向西方學習的階段之后,轉向了具有東方意味和中國特色的創作。20世紀五六十年代,一批描繪社會主義建設、反映勞動人民、歌頌新中國新面貌的作品應運而生,定格了中國社會主義建設初期的時代風貌。總體而言,20世紀的中國水彩畫現代化之路經歷了從風景題材到社會主義建設題材的轉變、西式水性畫法到中式干性畫法的改變、西方寫實主義到現實主義表現的更新,最終水彩畫突破“輕音樂”的定位,向“獨立畫種”蛻變。特別是改革開放后,得益于題材的繁榮、技法的跨界創新,水彩畫創作面貌日益多樣,時至當代更涌現出內容翔實、情感深邃細膩、形制擴大的嚴肅題材作品。相應地,隨著表現疆域的拓展,水彩畫的藝術定位逐步崛起,從邊緣性、從屬性畫種晉升為獨立畫種,形成與國、油、版、雕展開平等對話的局面。

當代水彩的聚合新生

進入21世紀,中國水彩畫基本完成了現代化轉型和本土化轉體,作為獨立畫種迎來了更為絢麗的綻放。在強調個人風格和價值多元化的當代藝術思潮中形成聚合式發展的態勢。

越來越多的畫家跨界到當代水彩畫創作中。如浙江水彩畫家中,版畫家占有相當大比例,為之注入更為沉穩厚重的氣質。這種融合正如吳冠中所言,“水彩畫好像小島,處在油畫和中國畫兩塊陸地之間,兩者都可和水彩有聯系,在這小島上碰頭”“畫油畫的常畫水彩做各種嘗試,版畫家、國畫家、油畫家、工藝美術家和建筑家畫水彩,因素養不同、要求不同、手法不同,就出現了各自的特點,這對水彩畫形式風格多樣化很有好處。”

綜觀當代水彩畫創作,特征主要體現在兩方面。一是在本體精進的道路上長足發展,既有媒材實驗探索,以求拓寬表現力的邊界,又不乏觀念意識,用文化隱喻表征作品內涵。一是積極完成現代性向當代性的轉換,基于在現代主義表現性上的跨界突破,進一步形成開放多元的面貌和吞吐自如的全方位創作導向。

問題意識與浙江現象

立足于中國美術現代化境遇和當代社會多元評價體系的思考,浙江美術館組織策劃了“浙江百年系列”展覽。“向史而新——浙江百年水彩畫作品展”作為該系列的首展,重在透過學術立場、問題意識來直面當下、叩問未來——以梳理浙江水彩百年歷程為契機,提煉中國水彩畫的民族性、時代性、觀念性,并借此三重維度勾勒整體面貌,進而思考浙江置于中國水彩界以至美術界,何為其歷史貢獻的必然性和啟迪意義,何為其于當下文化多元語境中的生命活力乃至精神穿透力、感召力。回溯歷史觀照當前中國藝術生態,水彩固然是技藝,也是材質,但或許更可以轉化為具有融通和跨界能力的媒介手段乃至藝術思維及行為方式。

展覽分為三個單元。第一單元“民族先聲:從西學東漸到浙江風貌”,展示了一條20世紀上半葉中國早期水彩畫從效習西方到中西融合再至本土特質內化的民族化沿革之路。第二單元“時代轉化:從寫實寫生到托物寓感”,探討寫實和寫生之于水彩藝術的價值和意義。長期以來,大量靜物和風景題材作品,是教學手段抑或是創作?具象寫生對于自由創作是桎梏還是催化?水彩藝術作為獨立畫種的美學意義和行動機制是怎樣托付于現實及時代,從而形成開放多元面貌的?第三單元“觀念生長:從個性回蕩到觀念現場”則更為強調創作者的主體意識,弱化對物象的真實再現,轉向對媒材邊界和文化語境的探索,既展現優勢亦呈現焦慮。以期通過作品多重意涵及表達動機的剖析,鞏固和提升當今浙江水彩藝術事業發展的長足之處、促進自省與探索精神的深化。據此有理由相信,跳出技術自戀和單一經驗框架,觸摸到真正的個性與觀念的核心,必然會啟迪和帶領浙江水彩畫創作的新方向。

篳路藍縷,以啟山林。站在新時代,中國水彩畫正以一種溫和而不乏堅定的姿態默默進行著自我革新,以期在多元化的社會思潮中,不斷彰顯自己的時代意義,穩實地構建新的世界。浙江水彩藝術回望歷史脈絡的過程同時也意味著繼往開來的擔當與決心。創作出無愧于時代的作品方能彰顯浙江深厚的文化底蘊和與時俱進的浙江精神,在推動新時代文化浙江建設中貢獻重要力量。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號