作為世界文化遺產、第一批全國重點文物保護單位,麥積山石窟是佛教東傳過程中中國北方重要的佛教遺跡之一,有著非常出名的被譽為“東方微笑”的小沙彌、“竊竊私語”的菩薩與螺髻梵王等重要造像。

據悉,匯聚了15件國家一級文物的“東方微笑——麥積山石窟藝術展”自9月6日起在常州博物館試開放,展覽匯集60件(組)來自麥積山石窟各個時期的造像、壁畫、文書等文物以及59件(組)臨摹作品,堪稱麥積山石窟藝術在麥積山石窟以外首次全面展示。

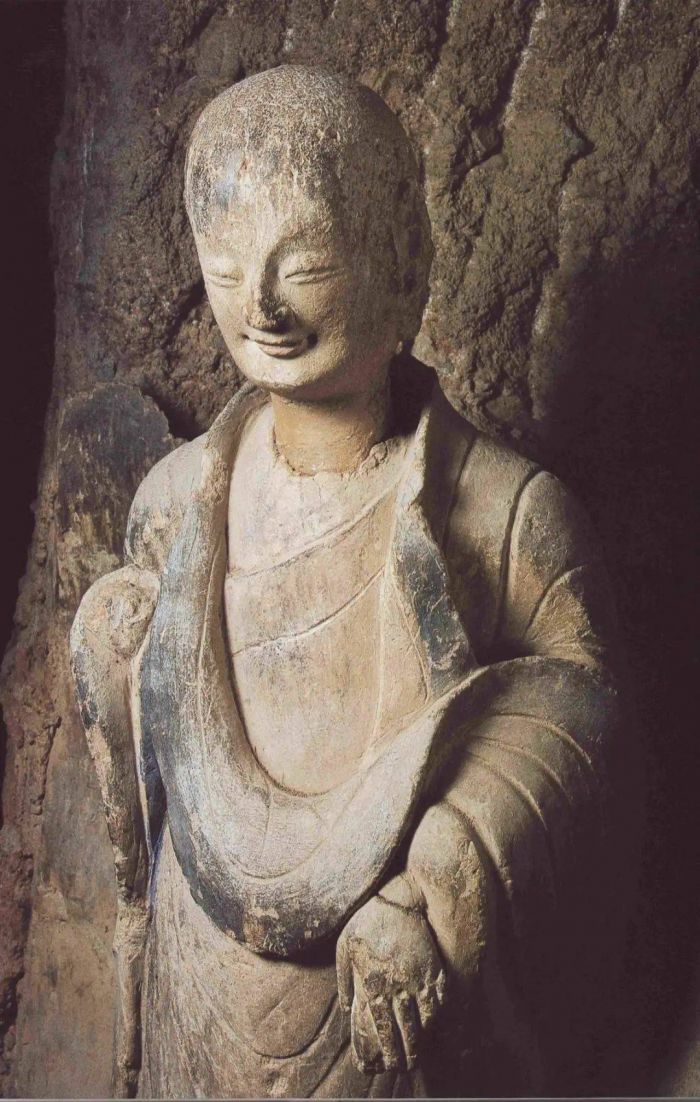

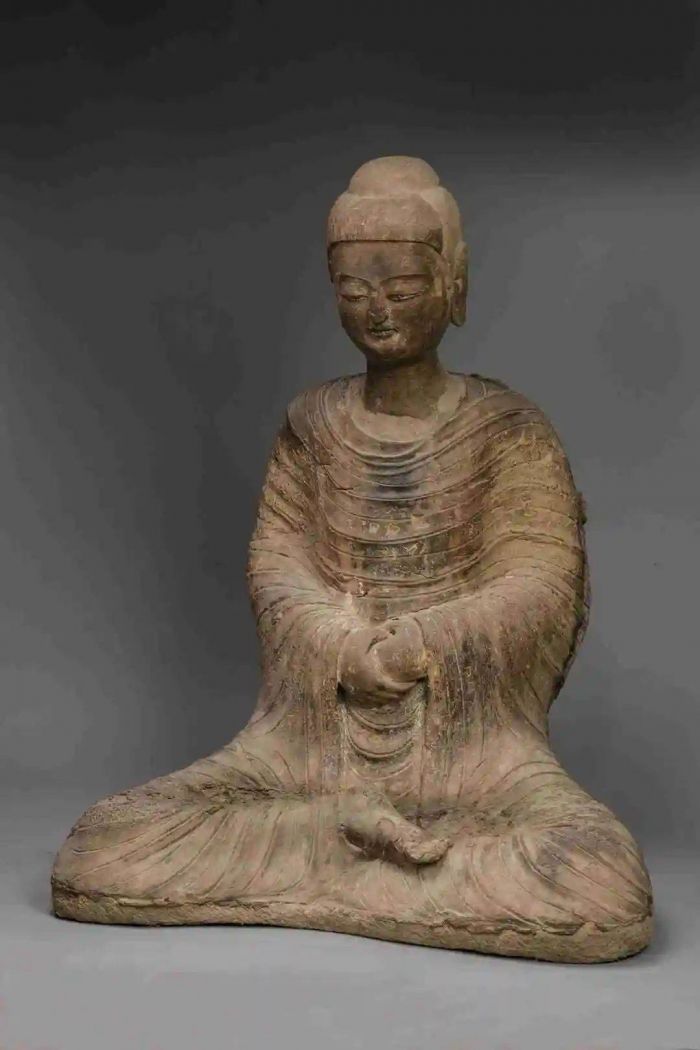

第133窟第9號龕內小沙彌北魏

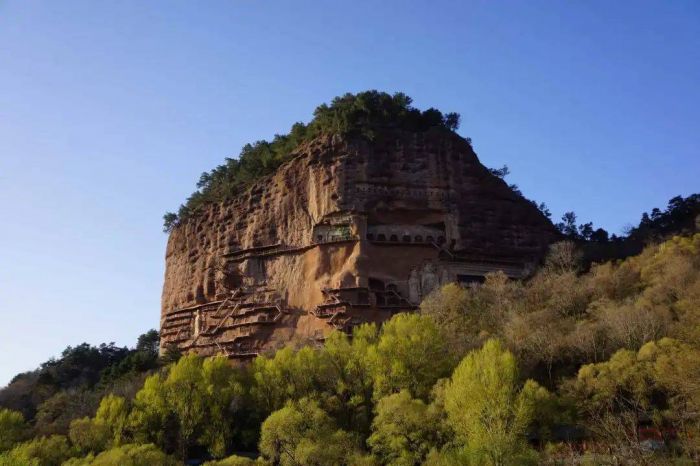

麥積山,又名麥積崖,位于甘肅省天水市麥積區東南,海拔1671.4米,山高142米,地處秦嶺山脈西段北麓,因山形酷似農家所積麥垛而得名。

麥積山外景

佛教在兩漢之際傳入中國,且在中國傳播線路復雜,其中最重要的一條是北方的陸上絲綢之路,受犍陀羅和笈多風格影響較大,由中亞傳入,以新疆一帶的佛教遺跡為策源地,串聯起敦煌莫高窟、炳靈寺、麥積山、龍門、云岡石窟等眾多北方佛教遺跡。

天水是陸上絲綢之路的一個重要節點,西接隴右,東通關中,南通漢中入蜀,是古代的交通孔道。麥積山重要的地理位置,為佛教的傳播和弘揚創造了條件。

中國主要石窟寺分布圖

根據目前的研究,一般認為麥積山石窟的開鑿歷史可以追溯到十六國后秦時期。后秦(384—417)是由羌族建立起的王朝,于長安(今西安一帶)建都。后秦王朝非常崇信佛教,最早在政府中設立僧官來管理全國佛教事務,國君姚興還把當時最有名的西域高僧鳩摩羅什從涼州迎請到長安。當時的長安高僧云集,是重要的佛事活動中心,佛教思想由此向四周擴散和傳播,秦州(天水的古稱)地區佛教的發展也得益于此。同時,在秦州本地弘法的帛遠、竺法護等高僧,對當地佛教思想的傳播和造像題材的選擇也起著重要作用。

后秦末期,著名高僧玄高西行到達秦州,隱居麥積山,與昔日長安高僧曇弘等一起參禪修行。許多僧人聽聞玄高的名聲,都聚集在麥積山聽他宣講禪法。麥積山因名僧群集而揚名,由此成為佛教興盛之地。

第78窟(麥積山現存最早洞窟之一)正壁和西壁佛坐像

北魏是麥積山開窟造像的高峰,此期在麥積山開鑿的洞窟將近90個,近于總數的一半。西魏時,因襲前制,不斷營建。北周時天水的佛教發展同樣興盛,也開鑿了大量的窟龕。隋代時皇帝崇佛,在麥積山建塔修寺、開窟造像,當地士紳群起效仿。唐代佛教全盛,而麥積山石窟卻因大地震和政治軍事方面的不穩定而進入了停滯期。宋代沒有開鑿新窟,但在原有洞窟中增加了不少新塑,也重修了很多殘破之像。元明清時麥積山石窟發展處于衰退期,沒有重新開窟,只有極少新造像和小規模的重修活動。

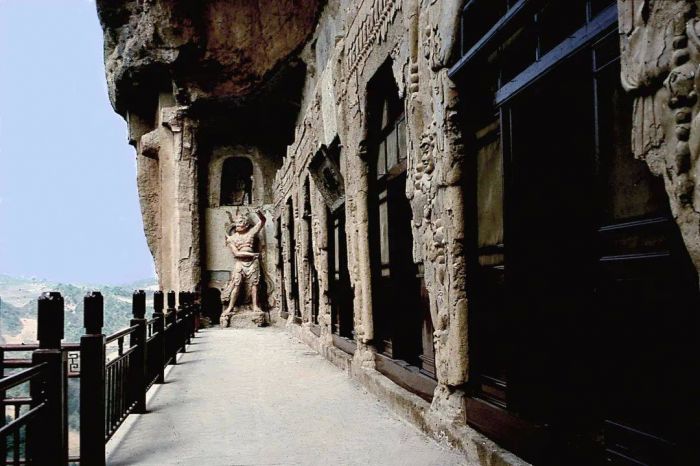

第4窟又名散花樓、上七佛閣,始建于北周,唐宋明清重修

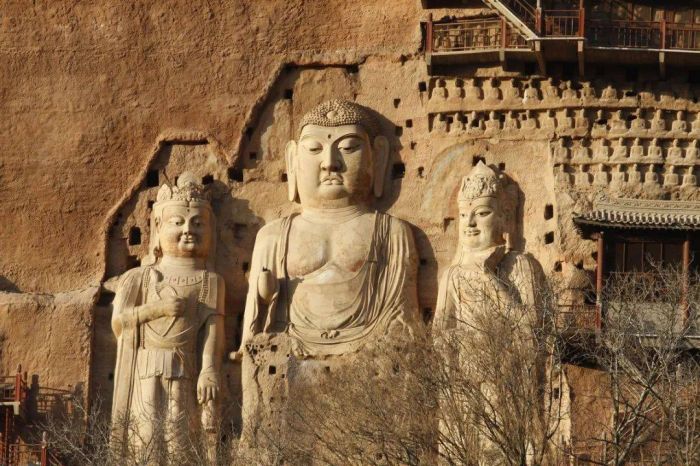

東崖大佛 始建于隋代,宋代重修第13窟

經北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清等十余個王朝、1600余年的開鑿和修繕,麥積山現存窟龕221個,各類造像10632身,壁畫979.54平方米。

1961年,麥積山石窟被公布為第一批全國重點文物保護單位。2014年,麥積山石窟作為絲綢之路沿線最為重要的文化遺產之一,成為“絲綢之路:長安——天山廊道的路網”遺產項目之一進入《世界遺產名錄》。

本次麥積山石窟藝術展分為“佛陀的世相”、“信仰的造化”、“世人的愿力”三個部分,從不同角度展示麥積山石窟藝術。

佛陀的世相

第一部分“佛陀的世相”以時間為線索,以麥積山石窟開鑿和修繕的歷史興衰為背景,主要展示麥積山石窟各歷史時期的雕塑精品,反映其藝術特征和風格演變。

從后秦至北魏早中期的古樸凝重,到北魏晚期的秀骨清像,到北周時期的珠圓玉潤,再到隋唐的豐滿圓潤,最后到兩宋的寫實求變,麥積山石窟的雕塑藝術風格演變有著很強的延續性,脈絡清晰可尋。

影塑佛坐像 北魏早期

影塑菩薩像 北魏中期

泥塑菩薩立像 北魏晚期

石雕佛頭像 西魏

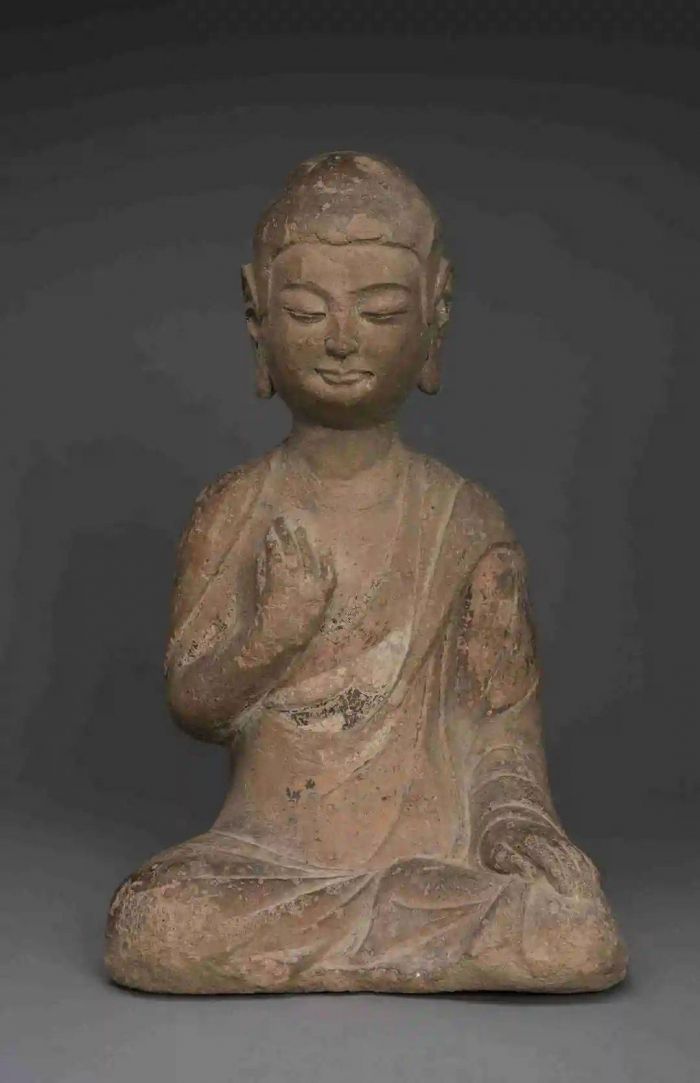

泥塑佛坐像 北周

泥塑佛坐像 隋

泥塑菩薩頭像 宋

第133窟第9號龕內小沙彌北魏

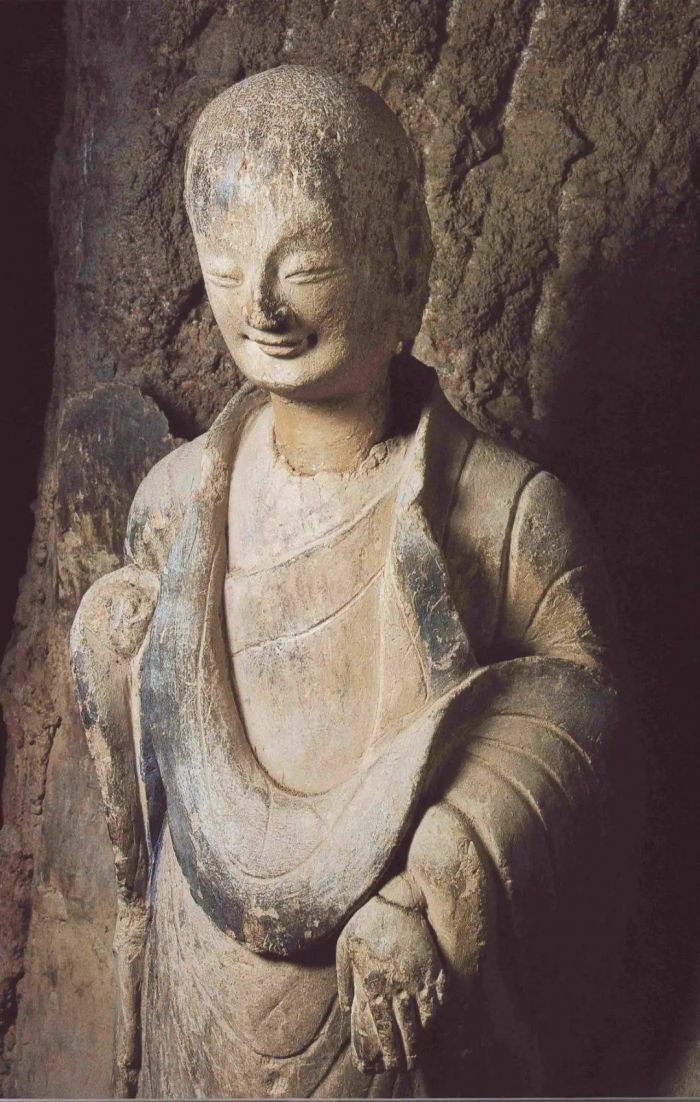

第121窟正壁左側“竊竊私語”的脅侍菩薩與螺髻梵王北魏

本次展覽也展出麥積山石窟非常出名的被譽為“東方微笑”的小沙彌、“竊竊私語”的菩薩與螺髻梵王等重要造像的臨摹展品。

伎樂飛天“薄肉塑” 北周 第4窟劉俊琪臨摹

“薄肉塑”壁畫是北周時期麥積山石窟獨有的技藝,國內其他石窟未見。“薄肉塑”即飛天的面部、五官、頸、胸、胳膊、手、足等裸露在外的部位用薄塑來表現,其他部分如衣裙、飄帶、臂釧、項圈、瓔珞、流云、天花等用繪畫來表現,呈現“薄肉塑”飛天特有的立體感。

信仰的造化

第二部分“信仰的造化”側重介紹麥積山的洞窟形制,窟內的造像題材與組合,通過故事性較強的壁畫、佛傳故事造像碑、復原洞窟等展品,闡釋麥積山石窟所反映的佛教信仰。

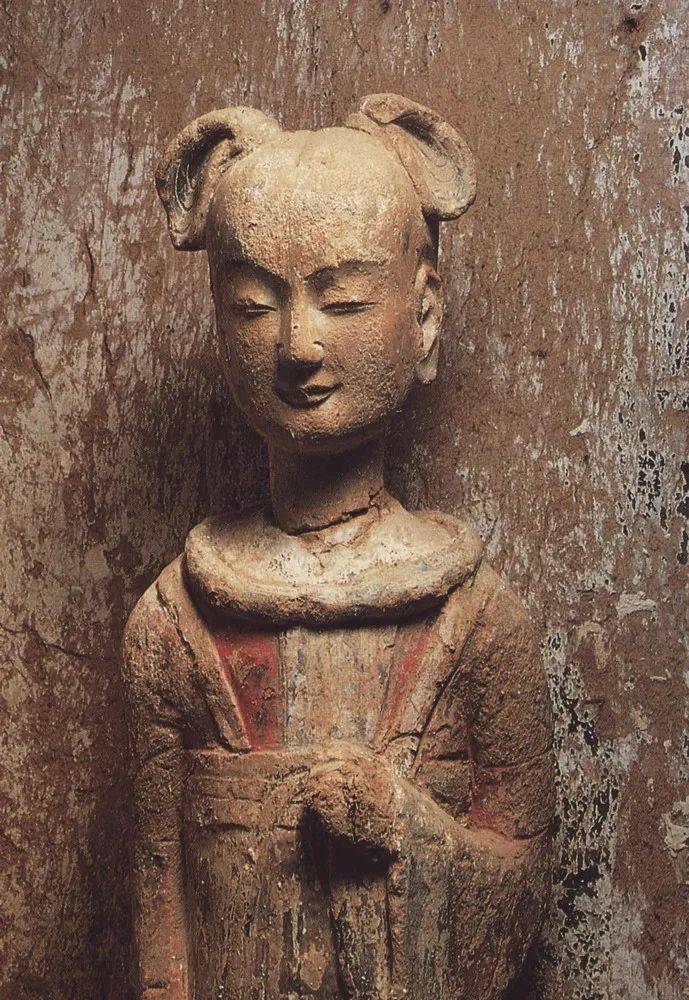

麥積山有哪些類型的洞窟?洞窟中不同造像的設置有什么用意?展廳內將第123窟和第62窟整窟復原。第123窟是西魏石窟,第62窟是北周石窟,這兩窟都屬于麥積山的特窟。本次展覽以1:1的大小復原了這兩個重點洞窟的面貌。另外,第123窟窟門內側一對童男童女,身著胡服,面容天真可愛,也是麥積山石窟比較出名的人物形象。

第123窟窟門內側童男童女像 西魏

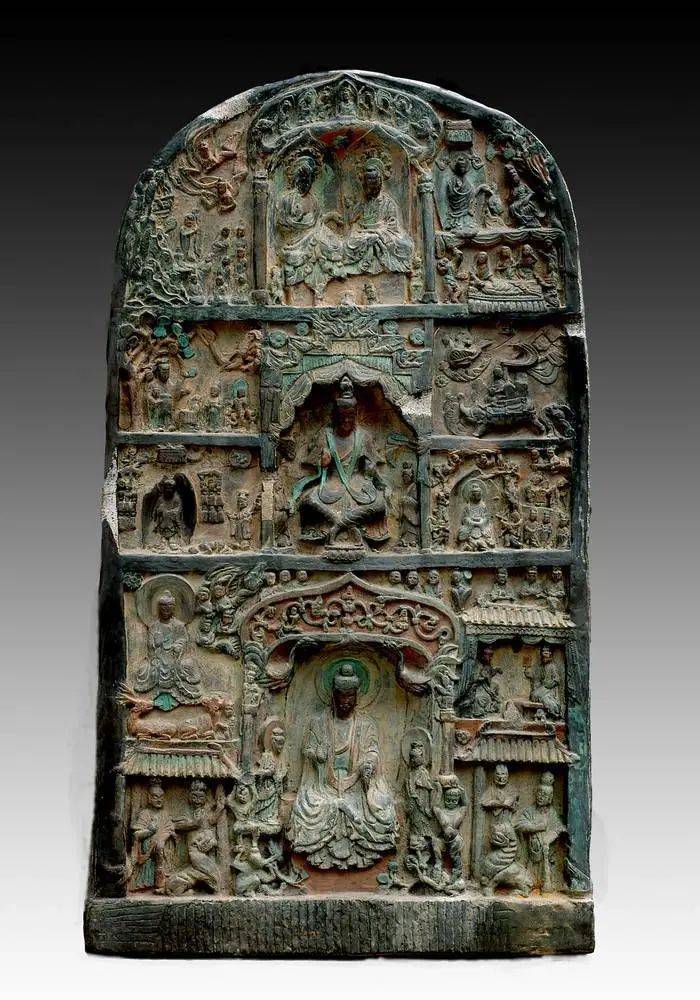

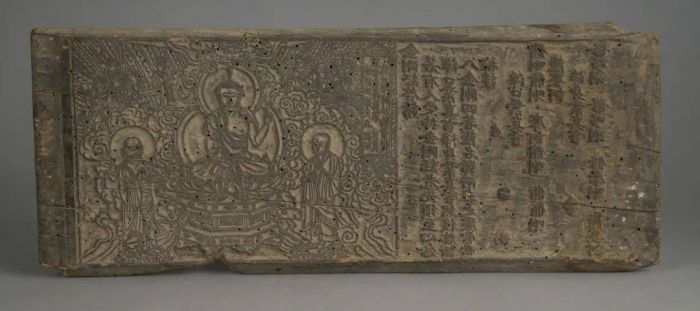

石刻“佛傳故事”碑 北魏 第133窟 孫紀元臨摹

上圖中第133窟石刻“佛傳故事”碑是麥積山石窟所有石刻造像中最具研究和觀賞價值的一塊,造像碑自上而下分為三段,左右亦分為三段,正中三個大格內,分別繪釋迦多寶并坐說法、交腳菩薩、釋迦說法等畫面。在左右兩側的分格內分別繪燃燈授記、乘象入胎、樹下誕生、勸請回宮、降魔成道、樹下思維、初轉法輪、文殊問疾、佛入涅槃、阿育王施土這些故事,每一幅都值得仔細品味。

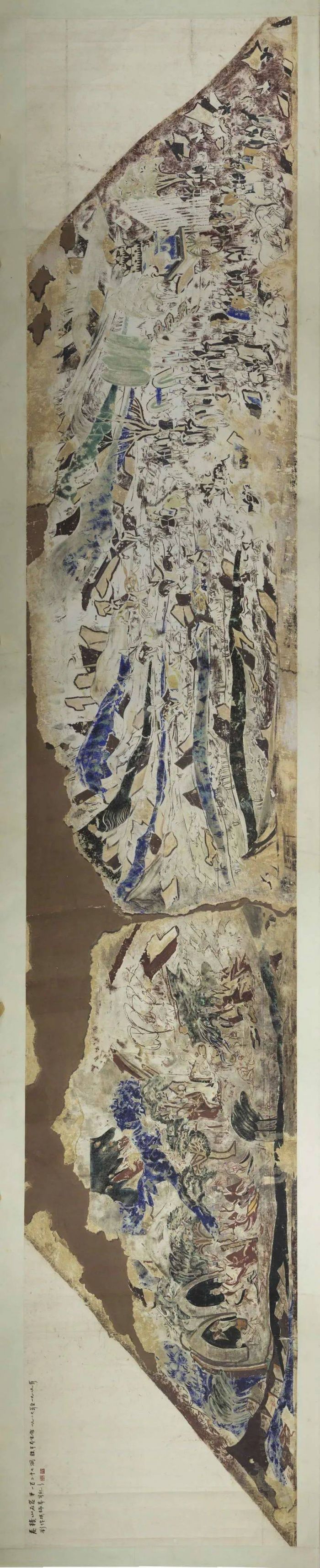

麥積山所在的天水由于氣候相對潮濕,洞窟壁畫不易保存,本次展覽的第一部分有少量壁畫原作展示,第二部分則有數幅精品壁畫臨摹品,包括《西方凈土變》《法華變》《睒子本生》《薩埵太子舍身飼虎》《八王爭舍利》等。

“西方凈土變”壁畫 西魏 第127窟 楊曉東臨摹

“睒子本生”壁畫 西魏 第127窟 劉俊琪臨摹

世人的愿力

第三部分“世人的愿力”從石窟的供養人、修行的僧侶、建造的工匠、麥積山石窟的保護傳承等方面,結合造像碑、木雕版、拓片、經書、佛教用具等展品,表現了“人”在麥積山石窟的營建及文化藝術傳承中的重要影響。

麥積山石窟中,可見平民衣著,無背光,或為造像、或為畫像的個人或群體,他們是歷史上信仰佛教,出資開窟造像的施主或捐助者們,被稱之為供養人。下面這件北魏時期的影塑供養人頭像,出于第127窟,是一個女童的形象。

影塑供養人頭像 北魏晚期

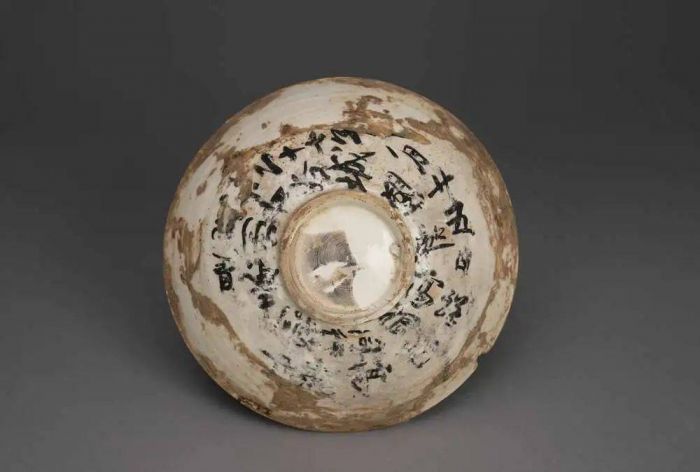

白瓷碗 宋 來自東崖大佛

錢幣幡 元 來自西崖大佛

以上兩件文物均發現于摩崖大佛內。上圖的一只白瓷碗,發現于東崖大佛主佛白毫內,為宋時修繕東崖大佛的工匠所有。碗外側有墨書題記,包含了工匠的籍貫、姓名,以及重修大佛的時間等重要信息。

下圖的錢幣幡,是上世紀80年代人們在修復西崖大佛胸部時發現的,由287枚銅錢幣以棉線編結而成。

麥積山石窟開鑿之初,便有寺院,因依附山巖而建,故最早被稱為石巖寺、靈巖寺,寺名一直沿用到隋代。隋代改名為凈念寺。唐代又更名為應乾寺。宋徽宗大觀元年(1107),賜名為瑞應寺,一直沿用至今。現今的寺院建筑為明代后期所建,清代對部分建筑進行了重修。處在山腳之下的古寺,千余年來清風吹拂、明月相照,為一處靜心修行、坐禪奉佛的上佳之處。此次展覽中有數件來自瑞應寺的文物。

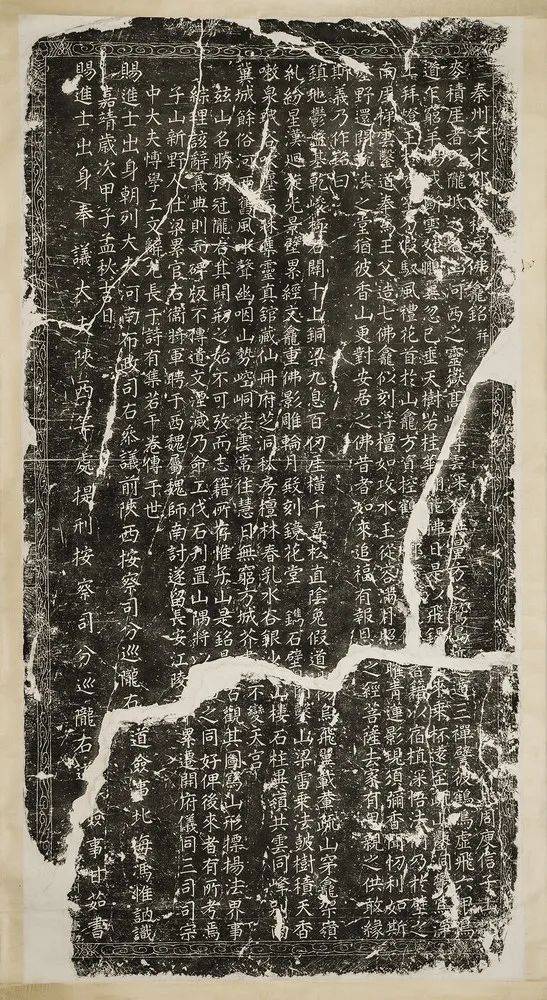

“秦州天水郡麥積山佛龕銘并序碑”拓片 明 來自瑞應寺

“金剛經啓經”木雕版 明 來自瑞應寺

血書《妙法蓮華經》明 來自瑞應寺

據介紹,此次展覽由常州市文化廣電和旅游局、敦煌研究院主辦,常州博物館、麥積山石窟藝術研究所承辦,并成功入選國家文物局向社會推介的100項2020年度“弘揚優秀傳統文化、培育社會主義核心價值觀”主題展覽名錄。

展期持續至11月1日。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號