2020年是浙江浦江籍現代畫家吳茀之、張書旂誕辰120周年,為紀念這兩位在現代花鳥畫上做出卓越貢獻的藝術家,浙江美術館自8月9日起推出“仙華雙甲”紀念吳茀之、張書旂誕辰120周年特展。

吳茀之與張書旂,既是同年,又是同鄉,早年又一起從事藝術活動,都是現代花鳥畫家,一生都從事美術教育,二人的藝術追求與趣味又各有千秋。此次展出吳茀之、張書旂繪畫作品和文獻資料140余件。

浦江人杰地靈,風景秀麗,文風鼎盛。境內仙華山為浙婺名山,為“浦邑第一勝景”。浦江歷史文化源遠流長,自古畫家輩出,有“文化之邦”“書畫之鄉”之稱。近現代以來,以吳茀之、張書旂是其中最突出的兩位,猶如仙華兩峰。

吳茀之(1900—1977)

吳茀之(1900—1977),浦江前吳村人。中國花鳥畫家,現代浙派繪畫體系的奠基人之一。生前歷任上海美專教授、杭州藝專教授兼教務主任、浙江美術學院國畫系主任。其花鳥畫以“揚州畫派”思想為主旨,以海派吳昌碩大寫意風格為根底,上追明清諸家逸格,師法青藤、白陽、八大、石濤等文人畫傳統,注重寫生,作品品格高逸靈秀,境界新穎,灑脫出塵,郁勃多姿,體現出關照自然、高逸靈秀的人文情懷。他又在詩、書與畫史、畫論方面有很深的造詣和獨到的見解,素有詩、書、畫“三絕”之稱。作為美術教育家的吳茀之,一生未離開過教師職業,長期在美術院校教授中國畫,從事藝術教育和創作研究。他與潘天壽等共同設立中國畫人物、山水、花鳥、書法、詩詞理論的分科教學,按照中國畫的特性,強調傳統中國畫筆墨造型的訓練,注重藝術家知識系統的建構,以書畫育人,提倡人格教育,為中國畫的發展和美術教育做出了卓越的貢獻。

吳茀之《富貴神仙》1924年(吳茀之紀念館藏)

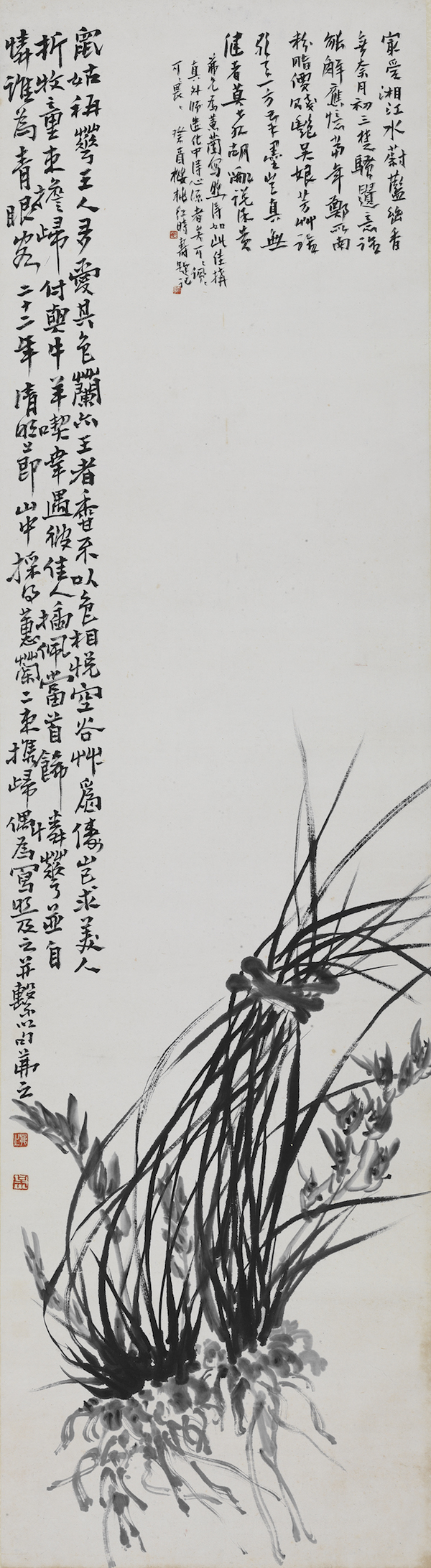

吳茀之《墨蕙》1933年(吳茀之紀念館藏)

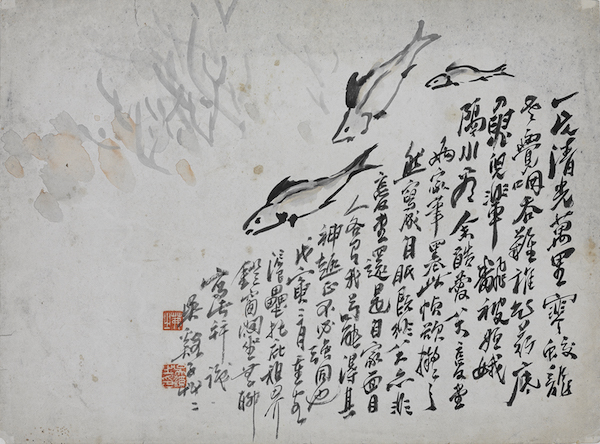

吳茀之《一片清光萬里寒》1938年 (浙江美術館藏)

張書旂(1900-1957),浦江禮張村人。現代花鳥畫家,曾任南京中央大學教授,與徐悲鴻、柳子谷有“金陵三杰”之稱。他擅長花鳥,取法任伯年,喜用白粉調和色墨,畫面典雅明麗,頗具現代感,形成色、粉與筆墨兼施的清新流麗畫風而獨標一格,抗戰期間,他創作的《百鴿圖》以國家名義贈送美國白宮,祝賀羅斯福連任總統。后定居美國舊金山,創辦畫院,講學作畫,積極推廣中國藝術。張書旂的中國畫借鑒西洋水彩及日本繪畫的表現特點,讓人耳目一新。他十分重視傳統花鳥畫的時代風貌,強調生活氣息,在調和古今、折衷中西上邁出了重要的一步,在中國現代美術史上留下重要的一頁,并在花鳥畫領域產生深遠的影響。

張書旂(1900-1957)

張書旂《五德圖》1938年(浙江美術館藏)

張書旂《鷹》(浙江美術館藏)

張書旂《白蕊圖》1957年

吳茀之與張書旂,有諸多的共同點,既是同年,又是同鄉,早年又一起從事藝術活動,都是現代花鳥畫家,一生都從事美術教育,桃李滿園,都取得了非凡的成就。但他們又有不同,同為花鳥畫家,在藝術追求上卻形成各自不同鮮明的個人風格。題材上,前者花卉為多,后者重于禽鳥;畫法上,前者注重寫意,后者更求寫實;前者強調意境格調,后者追求風格效果,兩人都擅勝場,俱臻佳妙,代表著中國花鳥畫不同的審美取向,都取得極高的成就,影響深遠。

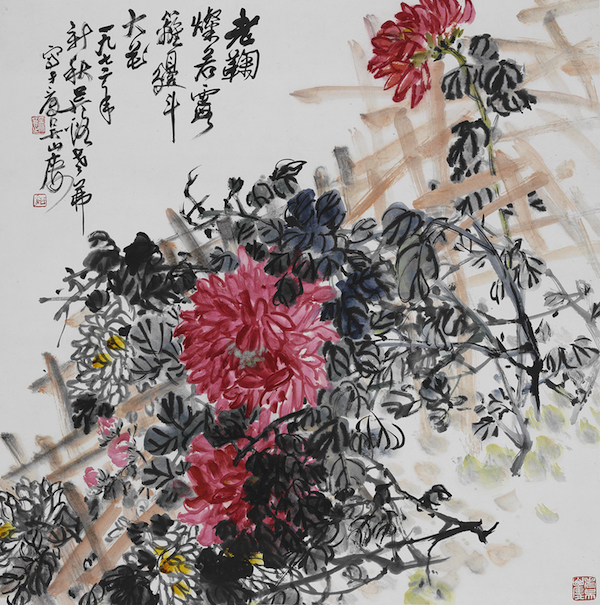

吳茀之《籬菊圖》1972年 (浙江美術館藏)

張書旂《雙鳥》(浙江美術館藏)

經學術梳理和策劃,展覽分為“仙華雙甲”“縱橫求索”“各擅勝場”三大版塊,分別展示兩位畫家的出生背景、藝術歷程和兩人不同風格的作品,共展出吳茀之、張書旂繪畫作品和文獻資料140余件。

吳茀之《螃蟹》1977年

張書旂《魚趣圖》1955年

張書旂《桃花》(浙江美術館藏)

為配合展覽主題,豐富展覽形式與效果,浙江美術館聯合浙江大學城市學院新聞與傳播學系的老師和同學,在展廳內以“夢回浦江”“聲音劇場”“西湖尋影”等主題打造了三個公眾互動區,通過數字媒體藝術和現代審美相結合,給觀眾以嶄新的觀展體驗。展覽方還特別邀請胡慶余堂國藥號以吳茀之花卉作品為例,對藥理、性味進行解讀,從另一個視角為大家解讀傳統花鳥畫對于人在物質與精神的滋養。高雅的藝術展示與豐富的公教體驗給觀眾呈現了一個生動立體的“花鳥世界”。

展覽將持續至9月8日。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號