80多歲的知名報人、文化學者鄭重與海上藝術(shù)界一些大家交往甚篤,他曾自述:“我和謝稚柳、唐云、程十發(fā)、陳佩秋交游數(shù)十年,或看他們伏案作畫,或是天馬行空式的交談,對他們可謂是聽其言而觀其行了,從而漸漸悟到他們在紙上行筆、用墨、用水、用彩的不同,是來自他們內(nèi)心的體驗和感受的不同。我想由他們‘自說自畫’一番,把內(nèi)心的體驗和表現(xiàn)出來的藝術(shù)作一次重新融洽,不是比別人的評論更好嗎?”

文匯出版社將推出新版的鄭重《壯暮堂謝稚柳》《大石齋唐云》《三釜書屋程十發(fā)》《高花閣陳佩秋》四種,正如鄭重所言,所注意的是挖掘老畫家的體驗,他們的畫風的演變,不只是技巧的變革,而是隨體驗的深入在發(fā)生變化。

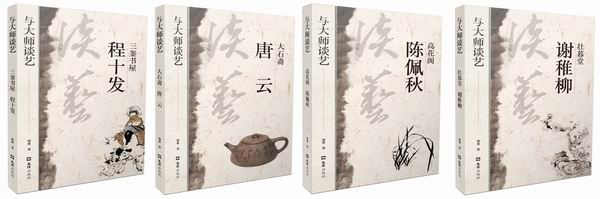

鄭重 “與大師談藝”系列,《三釜書屋程十發(fā)》、《大石齋唐云》、《壯暮堂謝稚柳》、《高花閣陳佩秋》

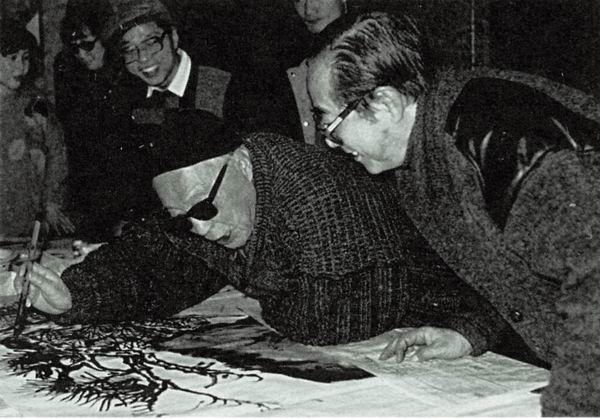

謝稚柳(執(zhí)筆者)和程十發(fā)(右)

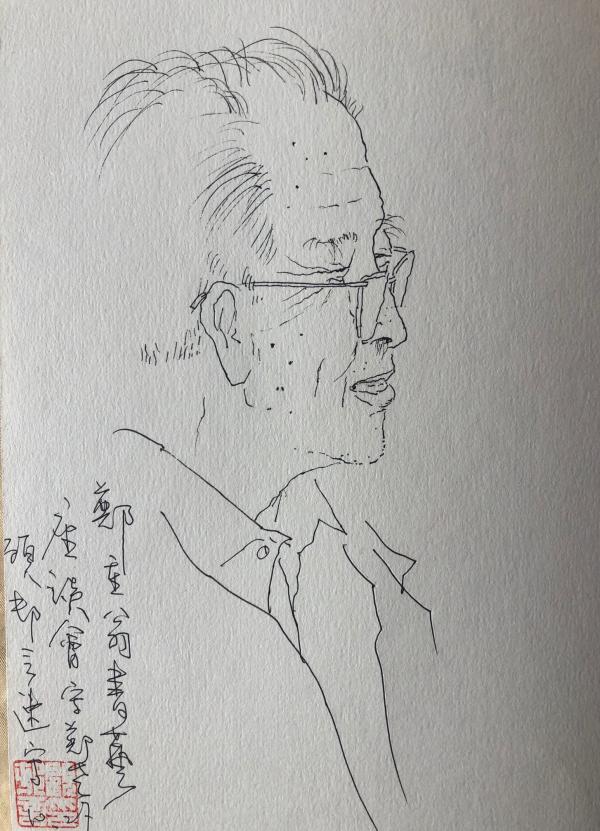

鄭重先生速寫 顧村言 圖

一

溫雅敦厚謝稚柳、風流灑脫唐云、幽默可親程十發(fā)、性情高逸陳佩秋,組成海上畫壇一派渾厚沉郁之景觀。他們不宥于傳統(tǒng),在拓展藝術(shù)疆域和開掘藝術(shù)深度上,有著深沉執(zhí)著的精神追求。

許多年前,鄭重先生與四位藝術(shù)大家交往甚篤,作為一個善于觀察、善于對話的記者,他體悟到幾位藝術(shù)家不僅在形式上有強烈的創(chuàng)新意識,而且在藝術(shù)價值、審美方式,乃至哲學和生命意識的層面,都有相當深刻的思考和認識。于是,在淳淳如師、殷殷似友的交往中,他有意識地記下他們的言行,厘清他們的理論脈絡(luò),闡述他們追隨古代畫家顧愷之的“傳神”、宗炳的“暢神”說的藝術(shù)步履,為后人濃墨重彩地勾勒出幾位大師的藝術(shù)情懷與感受。

十六年前,鄭重曾出版有“與大師談藝”,以訪談的形式,記錄謝稚柳、唐云、程十發(fā)、陳佩秋藝術(shù)實踐的體驗和感受。二〇二〇年八月,文匯出版社推出新版的《壯暮堂謝稚柳》《大石齋唐云》《三釜書屋程十發(fā)》《高花閣陳佩秋》四種,以饗讀者。在鄭重先生的筆下,大石翁的灑脫,三釜主人的幽默,壯暮翁的寬容,高花閣的執(zhí)著,在對話中漸次展開,他們的藝術(shù)友誼也在升華、深化。

二

謝稚柳先生

在海派美術(shù)史上,謝稚柳是一位多面體的藝術(shù)家,書畫鑒定一流,于敦煌壁畫學有開拓之功,落墨畫作別裁新樣,書風清雄放逸,如此博大精深,以至鄭重先生認為:比之宋代的米芾、元代的趙孟頫、明代的董其昌,謝稚柳自應(yīng)有他的歷史地位。深蘊傳統(tǒng)文化,謝稚柳的藝術(shù)與情懷猶如一本厚厚的書,讓人百讀不厭。鄭重先生追隨謝稚柳多年,成為亦師亦友的知己。他曾頻頻出入壯暮堂,在與謝稚柳豐富的交談中,給他以史證談,以談證史的感覺,也真誠地闡釋了“絢爛歸平淡,真放本精微”的哲理。

為了替謝稚柳寫傳,鄭重從各方面盡可能地搜集他的資料,以致謝稚柳對朋友說:“在他面前,我沒有什么秘密可談了。”在此基礎(chǔ)上,《壯暮堂謝稚柳》一書對謝先生所作的訪談,是從書畫鑒定、美術(shù)理論、繪畫、書法、詩詞等各個方面,更為集中地探討了謝稚柳藝術(shù)的體驗與感受。

作為一個“實踐派”鑒定家,謝稚柳精微的求索精神讓鄭重難忘。從鄭重與謝稚柳的訪談中可知,謝稚柳是從學畫、研究畫而成鑒定家的,他善于從繪畫的流派及時代風格上進行鑒定,比如,他將孫位的唯一作品《高逸圖》鑒定為晚唐作品;將清朝《石渠寶笈》里定為元人作品的《宮樂圖》鑒定為晚唐作品,歷史上定為唐人周昉的《簪花仕女圖》,鑒定為南唐的作品,均是從人物畫的流派及時代風格上進行鑒定。鄭重還從謝稚柳與徐邦達對徐熙《雪竹圖》的爭論中,領(lǐng)略畫家出身的鑒定家和學者出身的鑒定家,兩者鑒定風格不同,從中見出謝、徐兩大鑒定家的風采。溫和平實、不偏不倚的訪談風格,也讓人感受鄭重的仁人君子之風。

謝稚柳對敦煌壁畫學的研究有開拓之功。一九四二年,謝稚柳應(yīng)張大千之邀赴敦煌考察石窟壁畫,后將考察成果收入《敦煌石室記》與《敦煌藝術(shù)敘錄》兩書。而鄭重曾應(yīng)謝稚柳之約四次去新疆考察。一九九一年,鄭重隨他去新疆考察壁畫,近距離聽謝稚柳講述菩薩的造型,手的描繪,扭腰及衣服的褶紋等,這讓鄭重與謝稚柳探討敦煌壁畫的隋唐流風時有一脈相通的親切感,也有條有理地剖析、展示了謝稚柳當年鐘情敦煌千壁丹青的經(jīng)歷,如何發(fā)現(xiàn)并思考解決壁畫史鏈條上的缺環(huán)問題,以及對“絲綢之路”壁畫的全面考察,突顯出一位藝術(shù)家嚴謹?shù)闹螌W態(tài)度。

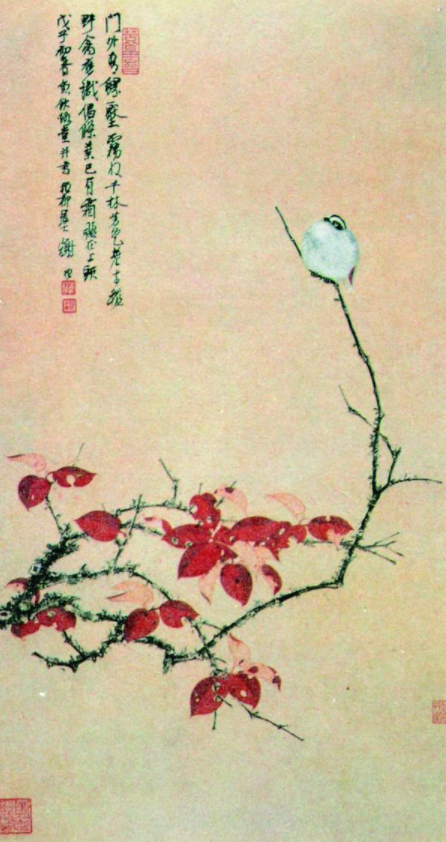

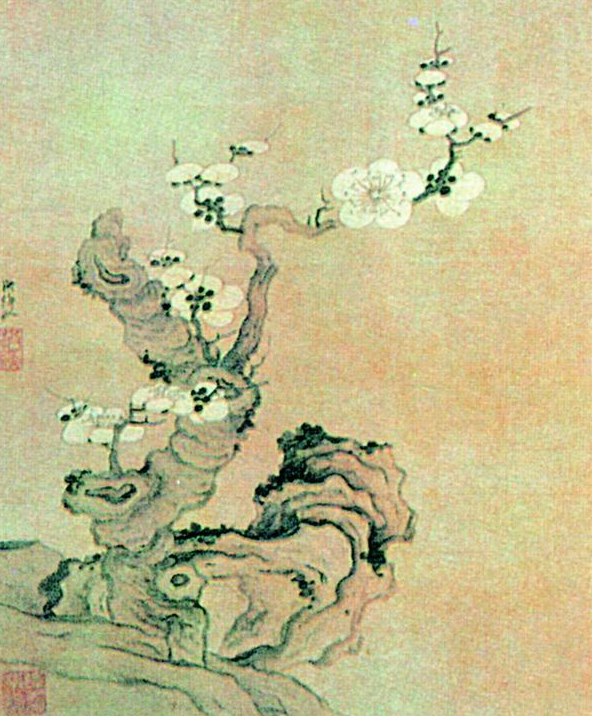

謝稚柳《紅葉山禽》

鄭重通過熟讀謝稚柳的題畫詩詞,感到他時時在尋流探淵,于是和他深入討論了繪畫史上的吳道子、王維、荊浩、關(guān)仝、李成、王詵、郭熙、董源、巨然、燕文貴、范寬、梁楷、趙孟頫、李唐、趙令穰、黃公望、吳鎮(zhèn)、王蒙等畫家,既有開派畫家,也有創(chuàng)新畫家;同時也討論了石濤的畫風,解釋了謝稚柳是立足于石濤繪畫藝術(shù)的革新與創(chuàng)造的本身,才對其如此推崇。讓人對謝稚柳博大精深的繪畫理論和創(chuàng)作實踐有了更深入的理解與認識。

謝稚柳《梅花拳石圖》

鄭重從謝稚柳的書畫作品中,感到他對線的運用有“貫天地,通鬼神”的魅力,看出他對線、對白描有著深入的研究,還從他的《水墨畫》《論書畫鑒別》專著中,以及藝術(shù)散論中,體會他的研究心得。謝稚柳善畫竹與梅,獨具風標,鄭重對此頗為欣賞,他通過與謝稚柳論述王維的墨竹,以此見出藝術(shù)旨趣不在于煌煌巨制,而在于“得之象外”的藝術(shù)風裁。鄭重還舉有謝稚柳的《粵北山色》《北苑筆意山水》《紅葉山禽》《荷石圖》《梅花拳石圖》等十五幅繪畫作品,來論述他繪畫藝術(shù)的師承與創(chuàng)新。

鄭重一直想通過謝稚柳現(xiàn)象來描述中國文化的傳承問題。在他看來,謝稚柳的博古通今,從傳統(tǒng)中開拓新路,治書畫鑒定之學,可以說于藝術(shù)精神領(lǐng)域更有深度。他說:“哲人木壞,名士山青,但愿我們能以謝稚柳為模范,以寬容為懷,努力地學著做一個君子有恒者,為中國文化做一些事情吧。”

三

“詩畫本一律,天然出清新”,作為浸潤已久的藝術(shù)家朋友,唐云的曠達、灑脫、熱情一直吸引著鄭重。鄭重與唐云交往數(shù)十年,晤言于一室之內(nèi),與他有著至親至密的來往。

經(jīng)常進出大石齋,鄭重在大石齋看唐云大膽揮毫落筆,心無礙滯,筆筆流暢有生氣,又聽藥翁談畫、論書、品茗、賞壺,其中的珠唾玉屑,隨意灑落,如行云流水,出之自然。還聽他吟詩:“宋元那管與唐時,老眼昏花信手之。休顧旁人低首笑,自家筆墨自家詩。”唐云先生,在鄭重眼中不啻為一個梁楷筆下的布袋和尚,外禪而內(nèi)儒,流露出最為本真的性情。

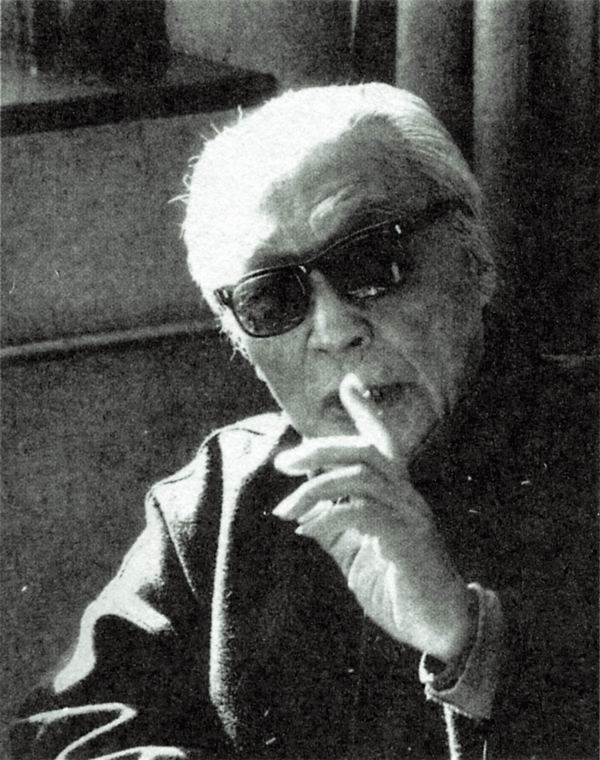

唐云先生在大石齋

名士風流,內(nèi)蘊豪情。唐云的詩友很多,如“益者四友”白蕉、鄧散木、施叔范、錢瘦鐵,鄭重拜見的有曹大鐵、唐大郎、白蕉、張開勛等人,更深入地了解融友情詩魂于一體的唐云藝術(shù)。

鄭重喜歡唐云的詩。在唐云高談闊論的時候,鄭重總是要把話題引到他的詩上。而且鄭重對他的那些詩發(fā)自內(nèi)心的喜愛,每有所見,即收集、抄錄下來,并攜請?zhí)圃茖懺诰碜由稀榱耸占圃频脑姡嵵乜梢哉f是上窮碧落下黃泉,南粵、京華、巴蜀,都留下了他的足跡。唐云詩的背后都蘊藏著許多故事,鄭重就通過他的詩引發(fā)他講故事。鄭重也通過唐云“自家筆墨自家詩”,體悟出唐云與時代息息相關(guān)的藝術(shù),觀照出他的繪畫藝術(shù)有著豐富的美學內(nèi)涵:飄逸、曠達、渾厚、熱情。

有時唐云畫梅,也要求鄭重作詩,于是鄭重也作成四句:“去盡浮華存本色,也曾茅舍伴農(nóng)家。熟知爛漫東風里,歷盡冰霜開好花。”鄭重與藥翁就這樣,歷盡冰霜的友誼,去浮華,存本真,留下一段佳話。

唐云作畫

唐云《荷花》

在大石齋,鄭重與唐云無主題伴奏的談話最讓人難忘。比如談茶,唐云好茶,崇尚自然,不重“茶道”,他說:“有道無道,只有天知道。”其中的機鋒禪意,給鄭重留下了深刻的印象。鄭重以為唐云的茶酒人生,與蘇東坡的“酒飲絕,肉吃絕,茶啜絕”三絕可以相比。唐云的禪茶人生,因此而有了更為靈性的神韻。

鄭重筆下的唐云富于收藏,除聞名遐邇的“曼生壺八式”,還藏古硯,藏書畫。唐云不但收藏有瓦當硯、磚硯、石硯、端硯、竹節(jié)硯、宣和硯、澄泥硯、葫蘆硯、蛤蜊硯等古硯,還制作新硯,自制硯銘。鄭重從那趣味盎然的硯銘中看出唐云在探索人生和人世的哲理,是把自己的情懷寄托在小小石硯上。

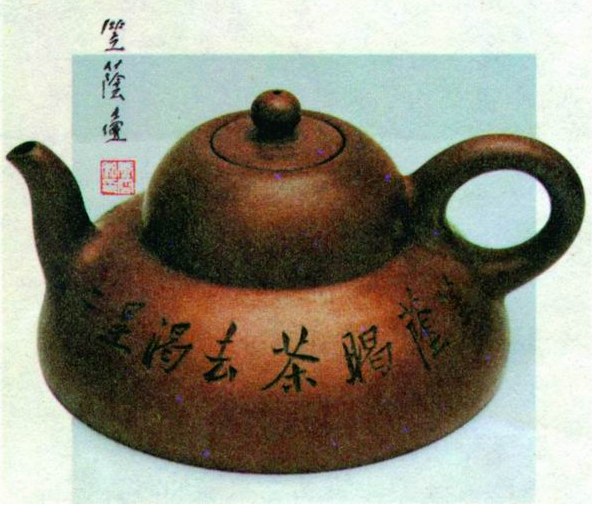

曼生壺之笠蔭壺

唐云收藏的古書畫有石濤《春江垂釣圖》《竹石梅蘭圖》、華喦《花徑春雨圖軸》《清英圖軸》、金冬心的《菩提古佛圖軸》《墨梅軸》《梅花圖冊》《閉戶不讀書圖》、王翚的《山水圖軸》、王原祁《仿梅道人山水》、朱耷《芭蕉竹石圖軸》、顏真卿的《麻姑仙壇記》的各種拓本,等作品,最為難得的是,他的藏品不僅肯讓識者觀賞,而且還肯借出臨摹,不肯“獨樂”。唐云有一部清人方環(huán)山的山水冊頁,曾借給林風眠其中的一開《秋山圖》。展卷之余,他一向鄭重談?wù)撟约旱氖詹兀u論八大的《瓶菊》藝術(shù),新羅用濃墨點的生動水靈的苔痕,金冬心的頗具意境的題畫句。從豐富可感的藝術(shù)對話里,鄭重無時無刻不在觀察大石翁,對他歡喜新羅,還繼承其衣缽;以同鄉(xiāng)金冬心為藝術(shù)營養(yǎng),以此寫出閑適清靜、不刻意求工之詩,了然于心。

鄭重還與唐云談繪畫之外的印趣、硯趣、壺趣的真諦——唐云的畫外三趣,和他的藝術(shù)生涯是密不可分的,它們與作畫,互相輝映,印章、硯、茶壺甚至包括他收藏和使用的煙斗,增是他藝術(shù)情趣的反映,他又從中借鑒,汲取其中的養(yǎng)料,陶冶自己的性情,提高自己的藝術(shù)修養(yǎng),創(chuàng)造和形成繪畫獨特的風格和韻味。

唐云崇尚自然,學藏一體,亦佛亦仙,超然灑脫,在上海的畫家中可以說屈指可數(shù)。《大石齋唐云》一書記錄唐云的這些山高水遠的文字,使人識其性情,悟其本真,也見出海派藝術(shù)的豐富性與多元性。

四

畫壇風云,故土之戀。杭州之于唐云,寄園之于謝稚柳,松江之于程十發(fā)……底蘊深厚的故土傳統(tǒng)文化,實是畫家的精神后花園。松江有著深厚的傳統(tǒng)文化,以此為底蘊,涌現(xiàn)了一批董其昌、莫是龍、陳繼儒等雅士俊彥。誕生于其間的程十發(fā),以傳統(tǒng)文化為本,借胸中丘壑,筆底煙云,躬身耕心,努力不輟,成就一番海派藝術(shù)景觀。

程十發(fā)揮毫創(chuàng)作

當鄭重走進三釜書屋,走進程十發(fā)的藝術(shù)世界,聽八十三歲的程十發(fā)老人,用鄉(xiāng)音重溫藝緣舊夢,既感受到他濃濃的鄉(xiāng)情,也感受他畫作中流露出的文人畫的飄逸氣息,吐故納新,俯仰由故,沐風畫壇。

程十發(fā)的機鋒讓鄭重難忘。程十發(fā)善畫,素來求者如云,且有求必應(yīng),故其應(yīng)酬之多,世界少有。有位書畫愛好者,向十發(fā)索畫。十發(fā)因畫事太多未能及時畫出。索畫者曰:“我已經(jīng)跑了七八趟了。”十發(fā)戲之曰:“你倒是八大山人了。”并將此戲語題于畫上,別有風趣。

松江的文化氣脈已注入程十發(fā)的靈魂之中,“程家樣”亦雅亦俗,富于天真爛漫童心的鄭重對此頗有會心,在他看來:十發(fā)的畫易學,一學就像;十發(fā)的畫也難學,一學就走樣。其原因?qū)W者不是缺雅就是缺俗,或雅俗共存,但是分門別戶,不是一家人,難以融合。此書中書寫畫家的真性情,“藝術(shù)沒有規(guī)律,沒有法則,有法則就不是藝術(shù)了。”“別人犯忌的我偏犯犯,試試看。”程十發(fā)的這兩句話和他的“程家樣”藝術(shù)一樣,風格卓然,但已經(jīng)成為絕唱。

程十發(fā)在九松山莊創(chuàng)作

程十發(fā)是一位富有歷史責任感的畫家。筆下的逸士高人、軒冕才賢、文人墨客、仕女童嬰以及神話、道釋人物等,無不高古深醇、豪放灑脫,深得古者三昧。他創(chuàng)作了一系列的歷史人物畫作,如《橘頌》《屈子行吟》《禮忠魂》《廣陵散》《高山流水》《箜篌引》《眷秋圖》《瀕湖問藥圖》《采藥圖》,其中的傷時憂世,無不牽動著作為以縱筆高歌為己任的文化人鄭重的心。他捕捉住三釜書屋的筆底風云,細致剖析其畫作其給歷史人物注入有生命的靈魂,頗讓人感動。

對程十發(fā)筆下的鐘馗所表現(xiàn)的閑淡的心情,有評論家說受明人陳洪綬的影響,或說他接受了任伯年的遺韻,而鄭重卻認為“十發(fā)人物畫中那種機智而靈魂的風韻,一是來自宋人的減筆畫,更多的是受到羅聘的影響。從本質(zhì)上來說是“機趣天成”,主要的還是來自他內(nèi)心的素養(yǎng)和天性。

“畫者,文之極也”,鄭重通過翻看程十發(fā)的戲曲舞臺藝術(shù)速寫、古典戲曲版畫、水滸葉子及其他,看他名筆仿古,細摩辭意,積數(shù)日之力始成一幅,不由會引起他的興會,他感到與古典戲曲插圖版畫之間有著脈脈相通的聯(lián)系。對程十發(fā)契合陳老蓮尊重傳統(tǒng),不固步自封的藝術(shù)精神,十分贊賞。

程十發(fā)曾作《李長吉詩意圖》,此圖以五分之四的地位書寫李長吉的詩,而吹管女像一枚印章鈐于畫的左下方,這種一反常規(guī)的處理手法,給人留下深刻的印象,不知者,都以為是十發(fā)的創(chuàng)新之路。而鄭重先生通過與程十發(fā)的深入交流,了解到曾受業(yè)于李仲乾老師,受其影響,對北碑及民間書體十分愛好,以至于醉心于魏晉木簡草隸這一藝術(shù)之路,并且喜歡用一些異于常人的方法去處理中國畫的構(gòu)圖。程十發(fā)在學校有這樣一段特殊經(jīng)歷,令鄭重恍然了悟:原來程十發(fā)早就修煉過,所以法道神通。

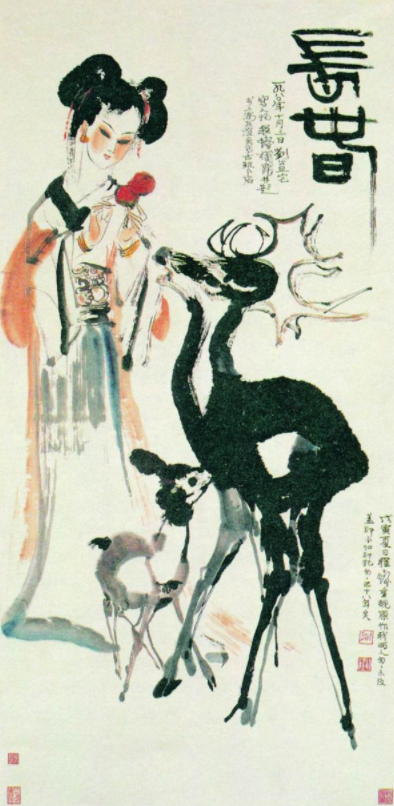

程十發(fā)、劉旦宅合作《長春圖》

程十發(fā)的藝術(shù)修煉,用功之勤、之苦、之深,鄭重深有體會,他從程十發(fā)臨摹過的古畫的題跋看出,程十發(fā)在臨摹時是有自己的思考,通過比較、分析,把自己的藝術(shù)個性融入其中,汲取古畫之精華,營養(yǎng)自己的個性。鄭重還從程十發(fā)已往的繪畫,特別是連環(huán)畫看出,他是借用外國的方法畫中國傳統(tǒng)故事,又用中國筆墨去表現(xiàn)異域風物,給人耳目一新的藝術(shù)特色。

鄭重先生與程十發(fā)相識近四十載,點點滴滴的翰墨交往,雋永難忘,借《三釜書屋程十發(fā)》一書,他所記錄的程十發(fā)仰不愧于天,俯不怍于人,浩浩蕩蕩,放懷一笑,讓人感受到畫家那傲然沉靜、筆力千鈞的一面。

五

陳佩秋的山水不尚奇峰險嶺,花鳥不作高枝啁啾,花卉不求一枝獨秀,自有一份溫潤高逸的性情,體現(xiàn)出她藝術(shù)的自信與執(zhí)著,這給鄭重留下難以忘懷的印象。

鄭重與陳佩秋相識幾十年,一直看到她在用功探索,有時達到廢寢忘食的地步。因此,她的繪畫藝術(shù)也與日俱進。鄭重還看過陳佩秋的許多寫生稿,本身就是藝術(shù)品,曾勸她出版,可陳佩秋見到畫壇抄襲風氣,不想助長畫家懶惰之風。以此可見她的脾氣與藝術(shù)創(chuàng)作的心跡——唯為持之以恒者敞開。

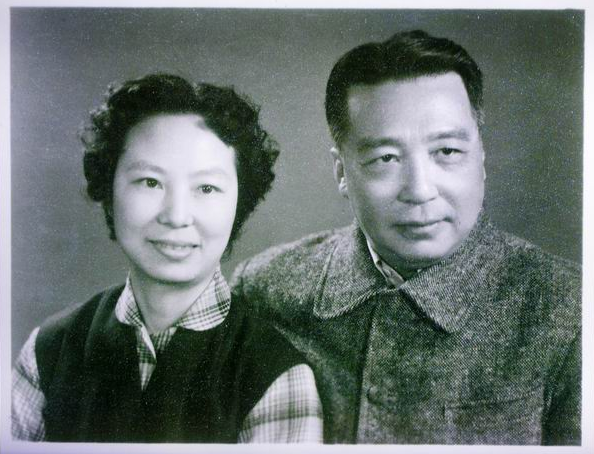

陳佩秋與謝稚柳

但凡女子從藝難免纖弱與脂粉之氣,而陳佩秋卻少見女性畫家的某些孱弱流露,如同須眉一般。在鄭重眼里,陳佩秋如果從軍,定會成為馳騁疆場的將軍;如果從政,定會成為政壇上叱咤風云的人物,可以說是拿得起、放得下的奇女子。

畫壇自古訟紛綸,誰肯金針度與人?在《高花閣陳佩秋》一書中,通過鄭重的訪談可知,正是由于陳佩秋有一種執(zhí)著精神,才敢于在晚年涉足繪畫鑒定,對書畫界的真?zhèn)沃疇幐矣谥毖浴S捎诙吹摹稙t湘圖》《夏山圖》《夏景山口待渡圖》原是作為中國繪畫史上的“標準器”而存在的,陳佩秋卻認定這三件作品不是董源真跡,而認為《溪岸圖》是董源的唯一傳世真跡,引發(fā)對中國山水畫的五代部分以及與此相關(guān)的南北宗問題、元四家的師承等中國畫史上的重大問題重新認識的思考。鄭重給予了肯定,認為她能抒發(fā)己見,推論頗見功力,在鑒定界激起層層波瀾,以此也見出陳佩秋的鍥而不舍的精神。

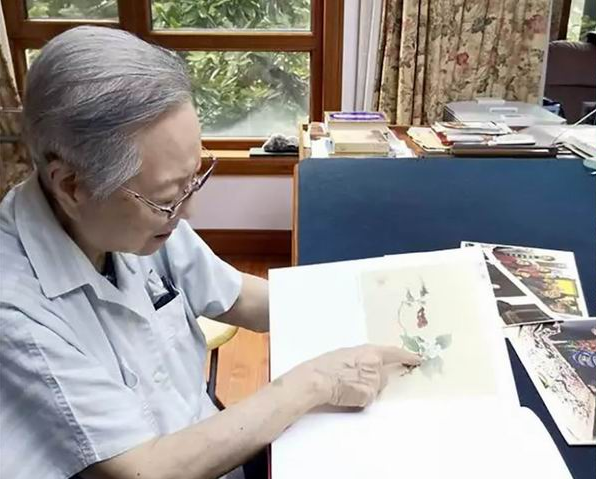

陳佩秋鑒賞畫作

與謝稚柳、唐云、程十發(fā)三本不同的是,陳佩秋的這本藝術(shù)訪談錄,實有為人物立傳之意。前面三人皆有獨立的傳記,唯缺高花閣,所以這本訪談錄彌足珍貴,尤其是增添了“篇之外”(心有靈犀,兩山夾日;丹青眷屬,各顯風流)一章,不僅深入剖析謝稚柳、陳佩秋二人的藝術(shù)相賞、相激,而且對陳佩秋的晚年藝術(shù)活動多有闡發(fā),可謂彌足珍貴。

作為海派繪畫史上的眷屬畫家,謝、陳二人可說是各領(lǐng)風騷。謝稚柳鐘情于北宋,陳佩秋則在南宋領(lǐng)域里耕耘。鄭重送陳佩秋一句古詩“君向瀟湘我向秦”,以此比喻二人的藝術(shù)道路各有不同。藝術(shù)南北,人生貴在相知。陳佩秋認為鄭重是“真正懂畫的人”,因為能看懂她和謝稚柳藝術(shù)相異的人不多。

陳佩秋與劉旦宅程十發(fā)

陳佩秋對夫君謝稚柳的畫體會尤深,既有贊賞,也有批評。當謝稚柳晚年參加全國巡回書畫鑒定,飽受專職之累,致使畫筆荒疏,對此陳佩秋感到惋惜,又提出批評。雖如此,但在鄭重筆下,陳佩秋與謝稚柳兩人的“管趙風流”依然清晰可見:一九五一年,謝稚柳曾臨巨然《萬壑松風圖》,并用淡墨直點,尤為奇絕,為此,陳佩秋興奮地為之題一長跋:“可知壯暮翁觀察古畫之精,真是洞察纖毫,則壯暮翁之畫業(yè)有成,即在于斯。”對夫君的欣賞宛然可見。陳畫謝題,謝畫陳補,相得益彰,“文革”期間,陳佩秋養(yǎng)仙人球,畫仙人球,謝稚柳為妻子寫詩:“卷起湘簾近午天,薰人花氣欲登仙。書齋渾有江鄉(xiāng)意,硯水瀾朝萬頃田。”謝稚柳還欣賞陳佩秋的書法,將妻子寫的“莫愁白發(fā)能添老,須信黃金不買閑”掛在壯暮堂的座位背后。鄭重認為陳佩秋、謝稚柳這對丹青眷屬,在畫壇上可謂兩座山峰,既心有靈犀,又各顯風流。

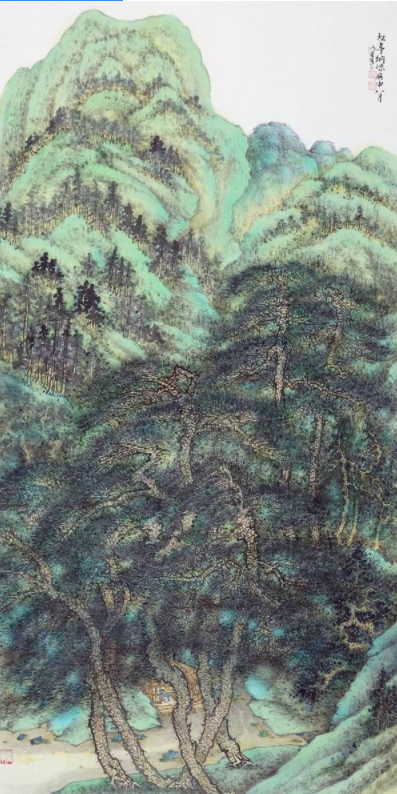

陳佩秋臨摹就高求難、創(chuàng)作追求卓越,通過對古代書畫的三沐三浴,陳佩秋的畫一直在變,鄭重也體察在心,他將高花閣的畫分為臨古時期、綠色時期,以至當陳佩秋把墨彩交融在一起,畫的層次顯得既豐富,又厚重,別人無法達到,也無法摹擬,達到高難度境界之時,面對陳佩秋的畫藝進入新的境界,鄭重禁不住又寫詩贊道:“大千潑彩開流風,壯暮落墨別有情;高墨疊彩高花閣,萬山過盡又一峰。”對她的藝術(shù)不惜濃墨重彩予以褒揚,以此映現(xiàn)出高花閣的藝術(shù)軌跡。對鄭重的相贊相賞,陳佩秋也引為知己。

陳佩秋《松亭納涼圖》

陳佩秋《紅樹魚勾子圖》

高花閣隨景施彩的藝術(shù)創(chuàng)作體現(xiàn)在點點滴滴。為求臨古而出新,為合乎美的原則和難的原則,陳佩秋在求藝砥礪之途可謂付出亦非同一般常人的苦辛。陳佩秋一直在抒發(fā)自己的個性,不懈的追求,讓鄭重佩服。鄭重先生筆下的陳佩秋,有著親誼重友的可敬,也能感知她對不良風氣的凜然;她對既有畫壇真切的評價,也有明辨是非的鋒芒……如今大師遠去,更讓人通過這些實錄文字,追憶其風神。

六

壯暮堂之“獨賞江南工”,大石齋之“我佛無說,吃茶去”,三釜書屋之筆底風云,高花閣之丹青無悔,鄭重先生對幾位大師深微細致的訪談,全景式的考察,讓人感受到幾位海派大家的自由超脫的心性,也以此見出具有多元取向、色彩豐富的海派藝術(shù)圖景。

在“與大師談藝”后記中,鄭重先生寫道:

歲月匆匆,《壯暮堂謝稚柳》《大石齋唐云》《三釜書屋程十發(fā)》《高花閣陳佩秋》“大師談藝”四種,出版距今已經(jīng)十五個春秋了。讀者朋友也許不復(fù)記憶,但文匯出版社高情厚誼,要把此余之拙作四種,重新出版再享讀者,我真的有些惶恐不安。壯暮翁、藥翁、發(fā)老已駕鶴西去多年,每憶及不禁黯然,更有舊夢難溫之苦。因余之粗疏,三翁的《大師談藝》出版后留下許多遺憾,但都難有補天之術(shù)再補記之。唯高花閣佩秋老師,神清氣朗,是得米望茶的壽者,余亦不敢多作叨擾,只能把她的高雅之談以“篇之外”載于書后,期與讀者朋友有共享之樂。

在大師凋零的年代,交流與回顧尤顯可貴。對于深受中國傳統(tǒng)文化浸染的鄭重先生來說,長期而深入地進行這樣充滿文人趣味的訪談是很自然的。而他所記錄的這些山高水遠、行云流水般的文字,讓人的確咀嚼三味。在不斷積累的藝術(shù)家傳記或?qū)υ捴校@幾部訪談錄尤為難能可貴的是,真實而真誠地記錄下鄭重先生與大師們交往的那些片段,那些即興的對話,實際需要對訪談?wù)哂邢喈斏钊氲牧私猓拍苡械姆攀浮S茸屓苏淠钊缢沟氖牵切┢鹩谖⒛┑木又唬y再尋卻值得再尋。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號