梵高終其一生,除了堅持藝術(shù)創(chuàng)作,也在探索著“真愛”。不幸的是,梵高與他生命中出現(xiàn)的那些女人的愛情故事最后都畫上了悲劇的句號。如果尤金妮亞解除婚約嫁給梵高,那世界上可能多了一個藝術(shù)品經(jīng)紀人,少了一個千載難逢的藝術(shù)家;如果凱伊接受梵高的追求,那世界上可能會多了一個幸福的小家庭,少了一個孤獨叛逆的天才;如果西恩或瑪格特能得到梵高家人們的接納,那法國的《星月夜》就只停留在那一晚;如果阿戈斯蒂娜把梵高留在了巴黎,那阿爾勒的《向日葵》可能無人描繪。

“在和女人的關(guān)系中,一個人可以學到很多關(guān)于藝術(shù)的東西。

這是梵高1886年2月在給弟弟提奧的信中寫到的一句話。

要說八百多封現(xiàn)存的梵高書信中最突出的主題,就是他在三十七年生命中源源不斷的愛:對壯麗風景的愛,對文學的愛,對繪畫的愛,對家人的愛,對成為藝術(shù)家的熱愛,當然還有對情人的愛……

梵高的愛情總是用情至深,熱烈激昂,從不含糊,他寫道:“我認為愛情不只是一種感覺,更主要是一種行為——特別是,它包含了努力工作,也有軟弱乏力的另一面。”這與現(xiàn)代人說的“愛情是鎧甲也是軟肋”有異曲同工之妙。愛情給予了梵高力量,也是他源源不斷的靈感來源。

梵高終其一生,除了堅持藝術(shù)創(chuàng)作,也在探索著“真愛”。不幸的是,梵高與他生命中出現(xiàn)的那些女人的愛情故事最后都畫上了悲劇的句號。我們也沒有太驚奇——畢竟,對于這種復(fù)雜、堅決又捉摸不定的個性,在愛情里磕磕絆絆注定難以得到美滿的結(jié)局。梵高自己也發(fā)出感慨:“生活是個謎,而愛情就是謎中謎。”

愛之初體驗:求婚時才得知她已訂婚

梵高最初對愛情和女人的觀點來自于圣經(jīng)故事和當時流行的法國作家儒勒·米什萊(Jules Michelet)的《愛情(L‘a(chǎn)mour)》和《女人(La femme)》等文學作品(這點倒是與我們現(xiàn)在頗為相似)。梵高和弟弟提奧很喜歡討論他們對愛情和婚姻的觀點,年輕時面對面談,成人分開后就在信中傾訴。

19世紀的人不比現(xiàn)在開放,往往在信中講到自己私人感情時三緘其口、謹小慎微,而梵高卻極為坦蕩。

情竇初開的梵高遇到了怎樣的愛情呢?他在1881年回憶往昔時寫下了答案:“很難去定義。或許是因為長年累月的清貧和艱辛勞作,我的生理上的激情很淡薄,但是我精神上的愛情很熱烈……我只愿給予,不求回報。”

28歲的畫家梵高回憶過往時,感慨道在愛情的課題中一個人必須要給予但也要收獲。但20歲的藝術(shù)品經(jīng)紀人梵高,在倫敦遇到房東的女兒——尤金妮亞·洛耶(Eugénie Loyer)時,義無返顧地墜入情網(wǎng)。

尤金妮亞 Eugenie Loyer 援引自: pinterest。

身邊有人看出了端倪,形容梵高對尤金妮亞“勝于兄妹間的感情”。梵高最開始也小心翼翼地維持這段關(guān)系,但愛情之火星火燎原,他開始向往與所愛之人結(jié)為夫妻后的幸福家庭生活。于是梵高勇敢地向尤金妮亞求婚了,卻被潑了一頭冷水——她一年前就跟別人訂婚了(甚至梵高租住的房間就是她未婚夫的)。

初戀的火就這么熄滅了。有人說尤金妮亞是個活潑體貼的小姑娘——是她讓年輕的梵高第一次有了成家立業(yè)的想法;也有人通過照片等材料推測尤金妮亞粗壯嬌橫——她也讓梵高因感情失意而無心工作。“荒謬的,錯誤的,夸張的,傲慢的,瘋狂的。”梵高自嘲這段感情終究是錯付了,但對于尤金妮亞本人,他在跟提奧的家書中沒有直觀的評價,而是在反思自己在愛情中哪里做的不夠好。

失去一段悲傷戀情,獲得一次人生轉(zhuǎn)折:1875年期間,梵高被幾次調(diào)去巴黎,終于在1876年,他被解雇,結(jié)束了平平無奇的倫敦古比爾藝術(shù)公司職員生活。

愛之再體驗:他覺得遇到了真愛,而她沒有

跟現(xiàn)在失戀后會“累覺不愛”的我們一樣,當年輕的梵高在第一段感情受挫后頗有“看破紅塵”之感,他將注意力從藝術(shù)品轉(zhuǎn)移到了神學,決定跟父親一樣,將自身獻給信仰,但是神學之路也很是坎坷。

“有的人靈魂中燃燒著一團火,卻無人前來取暖;過路者匆匆趕路,只看見煙囪上的幾縷煙。那我們該做什么?讓內(nèi)心的火保持燃燒炙熱,耐心地又有些急躁地等待,等待那一刻,等待某個人在某一刻想要走來、坐下,并留在你身邊?愿那些相信上帝的人能等到這一刻,它或早或晚,終將會來。”

1880年6月22日周二到6月24日周四之間,梵高給弟弟提奧的信(梵高信件第155號)中如上說道。彼時梵高因為當傳道士時對底層人民過于熱情而被教會辭退,才開始創(chuàng)作的道路。

再一次的人生轉(zhuǎn)折,梵高也迎來了新的愛情機遇。1881年盛夏,梵高在埃頓的父母家見到了來拜訪的表姐凱伊·斯特里克( Kee Stricker)。凱伊之前住在阿姆斯特丹,那時剛失去丈夫。梵高不顧一切地愛上了凱伊,并開始追求她,卻沒有得到回應(yīng)。一句“不,絕不,不可能(“Nooit, neen, nimmer”, 荷蘭語)”并沒有讓梵高退卻,他不停地表達愛慕,期待這段戀情會成為永恒。

凱伊·斯特里克與兒子

梵高同期作品《斯海弗寧恩的縫衣服的女人》1881-1882年,收藏于Stichting P。 en N。 de Boer

在秋天梵高進行了最后一次嘗試,他突然來到凱伊的父母家里,把自己的手放在燈的火焰上灼傷自己表示真誠。這個無畏的舉動當然沒有讓他求愛成功。

梵高形容他對凱伊的愛是“強烈的”、“熱情的”、“觸碰靈魂深處的”。或許梵高靈魂中的真的有塊空洞,只有他將熱情投入到藝術(shù)創(chuàng)作中才可以,而無法用愛情來填補。

梵高的家庭認為他對凱伊的追求是不體面的,并在年末時被父親要求離家闖蕩。

愛之三體驗:救風塵輸給面包

再次在追愛中挫敗的梵高,投入了西恩·霍倫尼克(Sien Hoornik)的懷抱。1882年的寒冬,梵高遇見了一個被遺棄的孕婦,帶著孩子在海牙的街上流浪。梵高邀請她做模特并支付她的生活開銷,其實也就是把他自己的簡陋的房間和不多的口糧分給她一半。

梵高救風塵之舉是出于“對愛和被愛的渴望”,也是想讓自己的“離土地近一些”。

就這樣,兩個不幸的人彼此陪伴搭伙過日子,西恩像“溫順的鴿子”,梵高畫畫她縫補衣服,可以把生活中“把不開心轉(zhuǎn)化為開心”,“把無法忍受轉(zhuǎn)化為可以承受”。梵高也很喜愛西恩新生下的孩子,可愛的小寶寶能讓他平靜下來。

《坐在爐邊抽煙的西恩》 1882年4月 現(xiàn)藏于荷蘭庫勒-慕勒博物館

同期作品《斯海弗寧恩海景》 1882年8月 現(xiàn)藏于梵高博物館

西恩陪伴梵高過了一年半的清貧生活,也是唯一一個他真正一起生活過的女人。但當梵高開始把他們的關(guān)系介紹給親人時,卻遭到了極大的反對——身為牧師的父親是無法容忍兒子跟底層風塵女子在一起的。

同時,在西恩生下小寶寶后,兩個人面對的經(jīng)濟問題也越來越嚴峻。梵高畫畫還要靠提奧寄來的錢資助,還要負擔西恩養(yǎng)孩子的開銷,西恩又打起了“重操舊業(yè)”的念頭。最終在多重壓力下,這次梵高主動選擇離開了西恩,登上了開往德倫特的火車,兩人不復(fù)相見。

愛之四體驗:相愛但不被祝福

1884年早期,已經(jīng)31歲的梵高再次跟父母同住紐恩南。在這里他開始跟鄰居瑪格特·貝格曼(Margot Begemann)相處。瑪格特是一個沒什么文化但熱心宗教的女人。

照片左起第三位是瑪格特·貝格曼,最左邊的女士是梵高的母親

同期作品《吃土豆的人》 1885年4-5月 創(chuàng)作于紐恩南 現(xiàn)藏于梵高博物館

歷史再次重演:再一次,他由憐惜萌發(fā)為愛情,并想步入婚姻的殿堂;同樣再一次的,他和她的家人不支持這段感情。在人們對他們的冷嘲熱諷下,瑪格特絕望地喝下了毒藥被救下,但他們的感情注定消逝。

瑪格特醒后送往了烏特勒支。梵高的家人們也指責并懷疑梵高。1885年,梵高前往比利時的安特衛(wèi)普,1886年去往巴黎,自此梵高再也沒有回過故土。

愛在巴黎:愛她但更愛畫作

梵高在巴黎的感情生活最為破朔迷離,因為這段時期僅有8封信件流傳了下來。比如在信件中出現(xiàn)過的梵高和提奧都認識的“S”小姐,現(xiàn)在已經(jīng)很難考究她到底是誰。

不同于荷蘭的自然風光,巴黎的繁華城市給了梵高更多描繪都市生活的機會。他開始在咖啡廳、公園、餐廳作畫,這時他遇到了意大利女人阿戈斯蒂娜·塞迦陀利(Agostina Segatori)。

《圣皮耶爾廣場:有情侶散步的花園》 1887年5月 現(xiàn)藏于梵高博物館

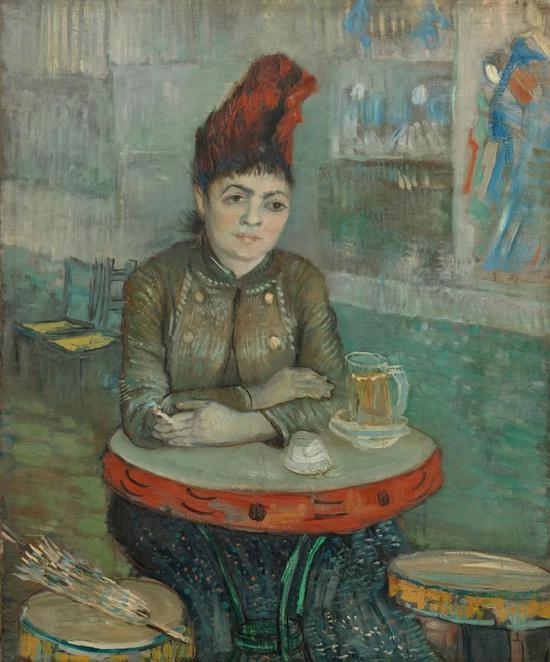

《“鈴鼓”咖啡館內(nèi):阿戈斯蒂娜·塞迦陀利》 1887年1-3月 現(xiàn)藏于梵高博物館

阿戈斯蒂娜是克里希街(Clichy)的鈴鼓咖啡館(Le Tambourin)的女主人,她是當時很多畫家的女模特,她的鈴鼓咖啡館是當時藝術(shù)家們最愛的地方。

1886年12月到1887年5月期間,梵高沒有在信中說他和阿戈斯蒂娜的關(guān)系,但他的摯友高更說,梵高很愛阿戈斯蒂娜。同時期梵高的畫中也開始出現(xiàn)情侶。

梵高在鈴鼓咖啡館開設(shè)過自己的收藏品展覽,也為阿戈斯蒂娜畫了肖像畫。他們的好友伯納德說阿戈斯蒂娜為梵高提供免費的食物,梵高用花卉靜物畫用作報答。

可惜好景不長,阿戈斯蒂娜后來病倒了咖啡館也瀕臨倒閉。1887年10月梵高在給妹妹威廉明娜的信中暗示這段感情是“最不可能的也是高度不合拍的”。跟愛人比,梵高還是更愛自己的畫作和創(chuàng)作。

愛與藝術(shù):愛情無常,藝術(shù)永恒

或許在愛情里受傷過太多次,1888年8月梵高再在信中形容女人時已經(jīng)可以波瀾不驚地用畫家的視角描述她們。

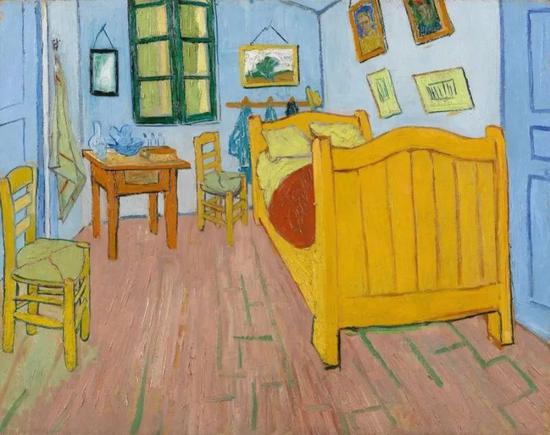

即使1889年梵高宣稱他不再需要愛情,總有蛛絲馬跡暴露他渴求愛的內(nèi)心。比如他那幅著名的《臥室》中的兩個枕頭,再比如他在信中寫到的“如果你清晨醒來不是孤身一人,這個世界都會更令人愉悅。”

《臥室》 1888年10月 創(chuàng)作于阿爾勒 現(xiàn)藏于梵高博物館

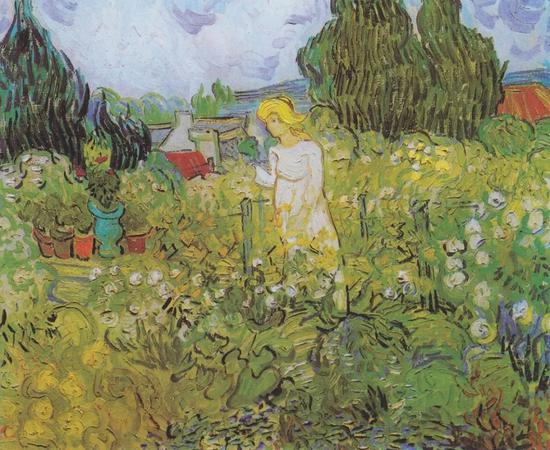

《花園里的瑪格麗特》 1890年6月 創(chuàng)作于奧維爾 現(xiàn)藏于巴黎奧賽博物館

電影《至愛梵高》中,加歇醫(yī)生的女兒瑪格麗特似乎跟梵高還有一絲連不斷理還亂的關(guān)系。不過縱觀梵高之前的愛情,他偏愛年長一些的女人,對瑪格麗特的感情應(yīng)該是電影的藝術(shù)加工。但梵高為瑪格麗特所做的畫中,生意盎然的顏色和細膩的筆觸依然很打動人。

回首梵高每一段失敗的愛情,都冥冥中把他引向了為藝術(shù)奉獻一生的結(jié)局:

如果尤金妮亞解除婚約嫁給梵高,那世界上可能多了一個藝術(shù)品經(jīng)紀人,少了一個千載難逢的藝術(shù)家;如果凱伊接受梵高的追求,那世界上可能會多了一個幸福的小家庭,少了一個孤獨叛逆的天才;如果西恩或瑪格特能得到梵高家人們的接納,那法國的《星月夜》就只停留在那一晚;如果阿戈斯蒂娜把梵高留在了巴黎,那阿爾勒的《向日葵》可能無人描繪。

梵高很多畫中都出現(xiàn)過沉浸在愛情中的情侶,也把自己的畫作為禮物祝福過很多情侶。梵高沒有一段持久穩(wěn)定的愛情,但他有靈感女神相伴,在藝術(shù)中達到了永恒。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號