文/李紅雨

對絕大部分中國人來說,近年形成于歐洲的“廢墟畫派”仍然是一個比較陌生的概念,然而它的誕生卻與一位中國藝術家息息相關關。2015年,外國媒體第一次用了”廢墟繪畫”(Pittura Rovine)來形容旅意畫家安爭鳴的油畫作品《小宇宙》(COSMO),廢墟畫派便由此而誕生。

《小宇宙》,安爭鳴,布面油畫,80x120cm

事實上,廢墟畫派與誕生于20世紀初期的形而上畫派(Pittura Metafisica)有著千絲萬縷的關系。1917年春,浪漫主義畫家喬治·德·基里科(Giorgio de Chirico)與未來主義藝術家卡洛·卡拉(Carlo Carrà)在意大利費拉拉建立起了著名的形而上畫派。形而上畫派的核心藝術家都在一定程度上受到了叔本華與弗洛伊德等哲學家的影響,擅于運用視覺語言表現(xiàn)超越感官體驗之物,即人的潛意識與事物的內在真實。盡管沒過幾年,形而上畫派的兩位創(chuàng)始人喬治·德·基里科與卡洛·卡拉就因觀點不和而分道揚鑣了,但形而上畫派卻對20世紀的歐洲畫壇產生了深遠的影響,直到今天都還有很多藝術家在這條路上不斷探索,其中最具代表性的當屬著名國際藝術大師朱塞佩·莫迪卡(Giuseppe Modica)。

作為莫迪卡先生的中國學生,安爭鳴在創(chuàng)作初期也延續(xù)了形而上繪畫的道路。形而上畫派的畫家在探索形而上的世界時都有自己獨特的方式:喬治·德·基里科擅長將生活中熟悉的元素,如意大利式廣場、雕塑、人偶等進行“陌生化”處理;喬治·莫蘭迪(Giorgio Morandi)專注于純度較低的灰色,在色彩領域進行形而上的探索;朱塞佩·莫迪卡則是通過鏡子、窗子、幾何體等意象構建形而上的世界。

畫家安爭鳴

在探索形而上繪畫語言的過程中,安爭鳴將目光瞄準了歐洲的古代文明遺跡,以古文明遺跡為意象去探索形而上的世界。然而古文明遺跡不同于其他一般的事物,自身就具有特殊的意義,因而也就賦予了安爭鳴的形而上繪畫獨以具一格的價值。

歐洲文明源于古希臘、古羅馬,文藝復興則源于對古希臘、古羅馬藝術的復興。安爭鳴將古希臘、古羅馬的歷史遺跡作為畫中意象,使畫面充滿了歷史的厚重感。而歷史厚重感與形而上的哲學意味,正是廢墟畫派的最主要的兩個精神內核。

《頭頂永恒的星空》,安爭鳴,布面油畫,70x100cm

《酒神劇場》,安爭鳴,布面油畫,100x100cm

安爭鳴的代表作《小宇宙》描繪了一個帶有古希臘風格的神廟廢墟,其原型是位于意大利西西里北部的的賽杰斯塔神殿(Tempio di Segesta)。畫面構圖形成一個強烈的中心透視,一個人形的幻影立于神殿中央,被宇宙所包圍,又倒映著宇宙。神廟作為人與神的交流之所,處在人形與宇宙的之間。整幅畫既有厚重的歷史文明氛圍,又有濃烈的哲學意味,可謂整個廢墟畫派最具代表性的作品。

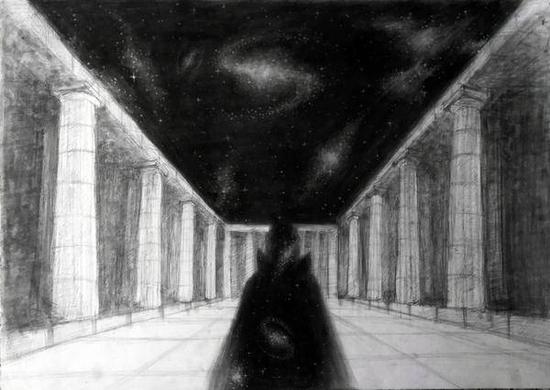

《小宇宙》素描稿,安爭鳴

《天,地,人》與《小宇宙》相似,畫中主要元素同樣是人形、神廟與宇宙。不同的是,在《天,地,人》中,幾個主要元素是按照時間順序排列的:畫面第一層是生命最為短暫的人類,第二層則是由人類創(chuàng)造卻比人類個體生命更為長久的人類文明,第三層則是象征著永恒的宇宙。一輪明月將畫面中的一切都變?yōu)榱思粲埃~緲而又真實。

《天,地,人》,安爭鳴,布面油畫,100x150cm

在人們的傳統(tǒng)觀念中,廢墟是一個消極的詞匯,代表著衰敗與災難。然而在安爭鳴看來,廢墟卻有著積極的意義,代表著不可抹去的記憶與文明的沉淀。并且,安爭鳴認為,廢墟既可以是物質的,也可以是非物質的;既可以是具象的,亦可以是抽象的。換言之,前人的思想、藝術、經驗等等,都可以視作積極意義上的廢墟。譬如亞里士多德的種種理論,盡管經過時間的洗禮后已漏洞百出,被伽利略推翻,被哥白尼推翻,被牛頓推翻……但盡管如此,這些理論卻仍是人類探求真理之路上的一段偉大的旅程,一段永不磨滅的記憶,一座精神上的帕特農神廟。而這些非物質的廢墟,在安爭鳴的畫中,則往往體現(xiàn)為各種各樣的文明符號,如《黃金時代》系列中頭盔、盾牌、陶瓶等等。

《黃金時代》系列,安爭鳴,布面油畫,60x60cm

在歐洲畫壇驚艷亮相之后,安爭鳴選擇了回國發(fā)展,也將廢墟畫派帶到了中國。不同于正值“亢奮期”的國內青年藝術家,安爭鳴的畫作沉靜、深遠,充滿“出世”的味道。盡管與正在飛速發(fā)展的中國大環(huán)境有種格格不入之感,卻宛如一股清流,以其舒緩與雋永凈化著社會的浮躁之氣,傳遞著勸誡世人追求更高精神層次的正能量。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號