《溪岸圖》的國際大討論

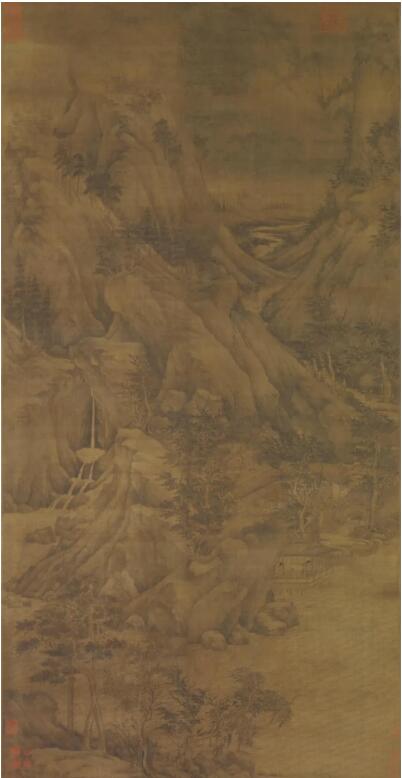

【五代】董源(傳)?溪岸圖?絹本設色?221.5cm×110cm?美國大都會藝術博物館藏

《溪岸圖》可謂現代書畫鑒定史上最具爭議的一幅作品。上世紀30年代,自明代以后便無史料記載的《溪岸圖》神秘出現,此作傳為五代畫家董源所作,面世后先后經手徐悲鴻、張大千、王季遷,1997年被美國大都會藝術博物館收藏,并受到美國媒體的關注。同年8月,美國《紐約客》雜志刊登了一篇高居翰的文章,稱《溪岸圖》疑為張大千偽造,一時輿論嘩然,一場圍繞其真偽問題展開的爭論迅速擴大開來。

《溪岸圖》真偽之爭其實由來已久。1957年,王季遷從張大千處購得該作,1965年,耶魯大學的班宗華第一次仔細研究了這幅作品,認為該畫尺幅絹素、圖章印鑒及風格書法均與其他傳世的早期繪畫有一致之處。1972年他在專著中首次發表了這幅作品,其研究也為大都會購藏《溪岸圖》奠定了基礎。相反的意見則始于1977年,日本的中國美術史家古原宏伸就認為這幅作品是張大千的偽作。1980年,高居翰在其《中國古畫索引》中也注明了他的疑慮。1991年,高居翰又一次在華盛頓舉行的學術會議上發表了他對《溪岸圖》為張大千偽作的意見。

1999年,大都會博物館為此專門召開國際研討會,會議幾乎聚集了西方所有的中國美術史專家和部分來自海峽兩岸的學者,與會學者對《溪岸圖》的真偽問題進行了激烈的討論,多方專家各持己見,難以達成共識。研討會上主要有三種觀點:

持“真跡說”者有方聞、丁羲元、謝稚柳和啟功。持“作偽說”者包括高居翰、日本的中國美術史家古原宏伸、美國前克里夫蘭博物館館長李雪曼等。其中高居翰列出14條證據,試圖論證張大千不僅偽造了《溪岸圖》,還伙同徐悲鴻、謝稚柳、丁羲元等偽造了《溪岸圖》的收藏史,并稱此畫是張大千最成功的欺世之作。而李雪曼則是依據中國傳統的“望氣法”,指出這幅畫的水紋刻板、細節空泛、氣息庸俗,是為偽作。

此外,班宗華、何慕文、傅申、石守謙、徐邦達、楊新、楊仁愷等均認為《溪岸圖》確系五代至北宋時期的畫作,但不能判定為董源所作。其中何慕文利用現代科技對《溪岸圖》的材質進行了檢測。結果顯示,《溪岸圖》絹面的經緯粗細和結構、色調、保存狀態、修復方式及印鑒磨損與公認的北宋屈鼎《夏山圖》相似,而與公認的張大千作偽的《藏林疊嶂》等畫有巨大差異,為支持《溪岸圖》是古畫而非張大千偽作提供了證據。

由于持三種意見的專家都言之鑿鑿,《溪岸圖》的真偽問題在這次研討會后仍是一樁懸案。

《瀟湘竹石圖》是蘇軾真跡嗎

【宋】蘇軾(傳)?瀟湘竹石圖(局部)?絹本設色?30cm×106cm?中國美術館藏

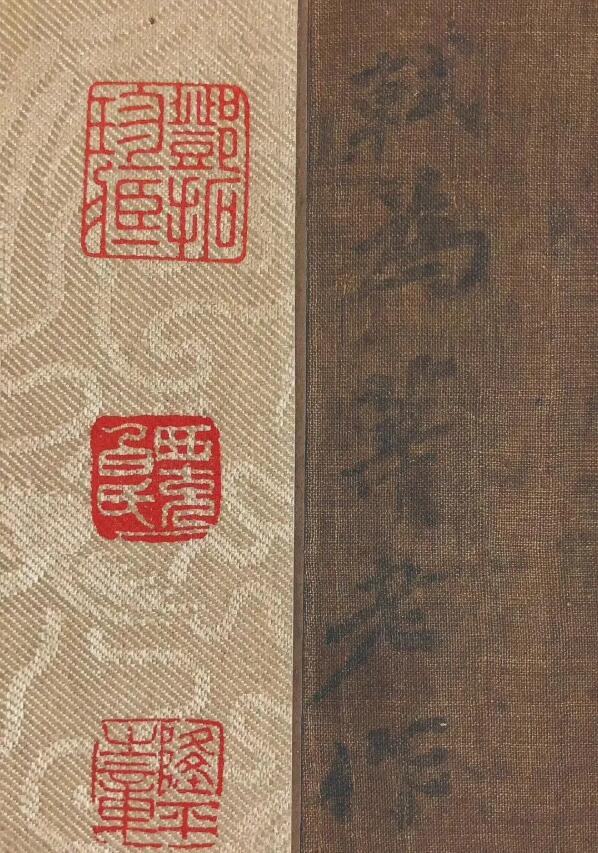

《瀟湘竹石圖》卷末款識“軾為莘老作”

《瀟湘竹石圖》又名《竹石圖》,傳為北宋蘇軾創作的絹本水墨畫,現藏于中國美術館。該圖卷末端題有“軾為莘老作”五字款識。據明代廬陵人吳勤考證,此畫為蘇軾在黃州時(公元1080年—1085年)贈予好友孫覺的作品,落款中的“莘老”即孫覺,是蘇軾同年進士,亦是黃庭堅的岳父。卷中和拖尾有楊元祥、鄭定、吳勤、熊冕、楊慎、夏邦謨等26家計3000多字的題跋,題跋時間最早為元“元統甲戌 (1334)二月望”,最晚為明嘉靖“辛酉(1561)八月”。明代以后,這幅畫卷便銷聲匿跡,直到近代被白堅夫收藏,后楊仁愷從中促成售與鄧拓,又由鄧拓捐贈給中國美術館。

由于明代楊慎除了為《瀟湘竹石圖》題跋之外,還曾為另一幅元人臨摹東坡的《風雨竹枝圖》題跋,后來兩幅畫作都下落不明,因此《瀟湘竹石圖》的真偽也受到了質疑。

據王連起回憶,白堅夫曾質《竹石圖》卷于徐森玉、謝稚柳、張珩諸先生,都沒有要。后送到故宮博物院,徐邦達根據此畫本身的時代風格、筆墨特點、水平高下,特別是款書“軾為莘老作”的拙劣斷此畫為偽跡,并撰文指出:“考諸題跋人除楊慎載《明史》以外,大都不見經傳。但均可信為真跡,從題語與本幅關系貼切來看,亦非移配。總之元明各跋雖真,卻不能定本幅之非偽,因為即使博學如楊慎,亦未見其必善于鑒別書畫。”“此卷偽作年代,當然必須早于元統很多年。按南宋間黨禁漸解,東坡之名即大振于文林,那時仿作他書畫者已不在少數,如此偽本亦是一種所謂‘偽好物’。”

此圖除楊仁愷外,鮮有人認為是蘇軾真跡。即便是楊仁愷主編的《中國書畫》一書,言及東坡墨竹亦云:“傳世作品僅《枯木竹石圖》(今在日本)一卷。”此書也是“國家文物局主持文物博物館系列教材”之一。此后,《瀟湘竹石圖》卷的真偽問題一直懸而未決。

《雪竹圖》的年代之爭

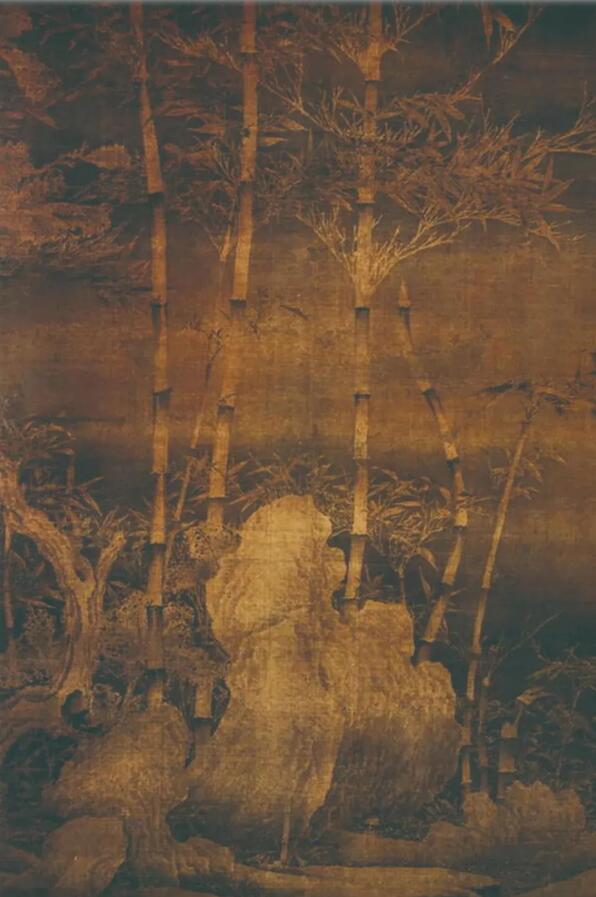

【五代】徐熙(傳)?雪竹圖?絹本設色?151.1cm×99.2cm?上海博物館藏

《雪竹圖》原為近現代書畫收藏家錢鏡塘所藏,是一幅沒有題款的絹本畫,后入藏上海博物館。這件作品的創作年代和作者皆沒有定論,在該作的鑒定上,謝稚柳與徐邦達提出了不同的看法。謝稚柳認為,《雪竹圖》是五代南唐畫家徐熙的作品;而徐邦達認為,《雪竹圖》是南宋中期到元明之間的作品,因此絕非徐熙或徐派畫作。

從謝稚柳于1973年發表的《徐熙落墨兼論〈雪竹圖〉》,徐邦達在1983年發表的《徐熙‘落墨花’畫法試探》,以及謝稚柳1986年在香港看到徐文后撰寫的《再論徐熙落墨花——答徐邦達先生〈徐熙落墨花畫法試探〉》三篇文章中可以看到,二人的分歧主要在兩個方面:一是對“落墨”的不同理解,二是對作品使用絹本尺幅的不同判斷。

徐熙在《翠微堂記》中自謂“落筆之際,未嘗以傅色暈淡細碎為功”。時人徐鉉記載徐熙的畫法是“落墨為格,雜彩副之,跡與色不相隱映也。”雖然徐熙有眾多作品輯入《宣和畫譜》,但除了這幅有爭議的《雪竹圖》之外,并沒有真跡傳世。因此,所謂“落墨”的繪畫技法,成為了判定徐熙作品的一種根據。謝稚柳認為《雪竹圖》完全符合徐熙“落墨”的規律,因此斷定《雪竹圖》是徐熙的真跡。

徐邦達則參考北宋劉道醇《圣朝名畫評》、郭若虛《圖畫見聞志》、沈括《夢溪筆談》等古文獻中記載的徐熙生平以及畫法,指出畫史中記載徐熙的作品素稱“野逸”,又“殊草草”,與《雪竹圖》“工整精微”的“寫實”畫法是相互矛盾的。此外,徐邦達還表示,《雪竹圖》所用絹的尺幅較大,認為它最早不過南宋中期,至晚可以到元明之間。因此排除了徐熙或徐派創作《雪竹圖》的可能。針對徐邦達關于絹的尺幅的判斷,謝稚柳的回應是,這幅《雪竹圖》使用的是雙拼絹,還不到60厘米,符合五代時期絹的尺幅。

這兩種意見后來各自得到了不同學者的支持,但《雪竹圖》確無題款,也沒有更多文獻記載,加之徐熙并無其他作品傳世,因此難以定論。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號