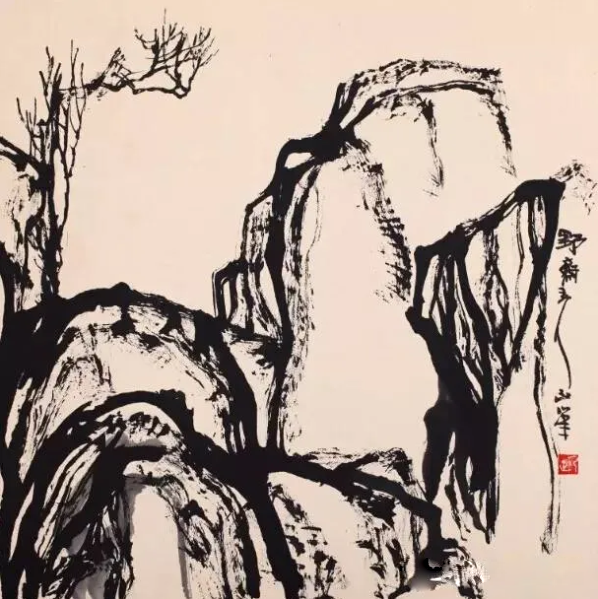

《闊野》 朱乃正 紙本水墨 55×65cm 2001年

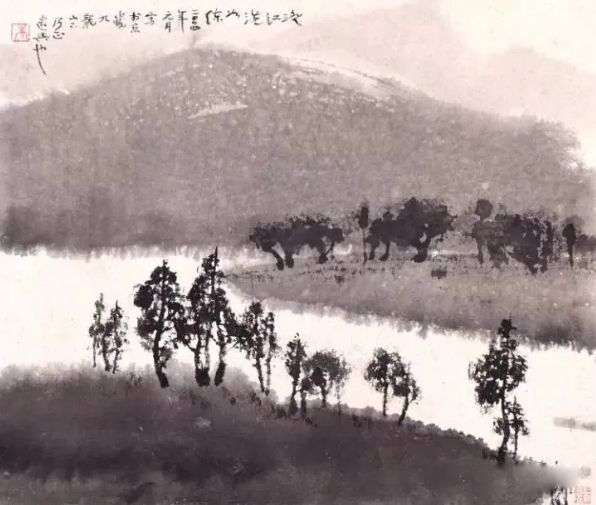

嚴格的說,很多朱乃正的水墨畫除了水和墨與紙以外其它都與傳統國畫家稍有區別(有時連紙都不是傳統的宣紙)。雖然他用的是毛筆,施行的大多是書法的用筆效果,但是他的水墨作品在觀者眼中產生的陌生和熟悉感的交織使他的作品平添幾分誘人深入琢磨的動力。簡言之,造成這種視覺效果的原因是在他的水墨作品中,無論是構圖還是筆墨都含有東西方兩種視覺美術傳統的深厚訓練所致。因為沒有其他合適的詞匯來描述這些融入了素描和速寫基本功的流露,兼有油畫造型元素,還有書法用筆的深厚功底,同時又帶有強烈的傳統色彩的紙上水墨作品,我們還是稱之為水墨畫。但是朱乃正的水墨畫同時使觀者產生陌生與熟悉的視覺體驗。在這陌生與熟悉之間,可以粗粗理出三種不同的體驗的心理反應。我們謹舉《澄江洗如練》為例來討論。一、熟悉西方繪畫而不熟悉中華傳統者一定會認定這是中國水墨畫;二、 出身或精熟水墨畫的人覺得不夠“水墨”; 三、對東方和西方兩者均一知半解者會傾向于認為這個作品不屬于他更為熟悉的文化傳統。

《澄江洗如練》 朱乃正 紙本水墨 55×65cm 2004年

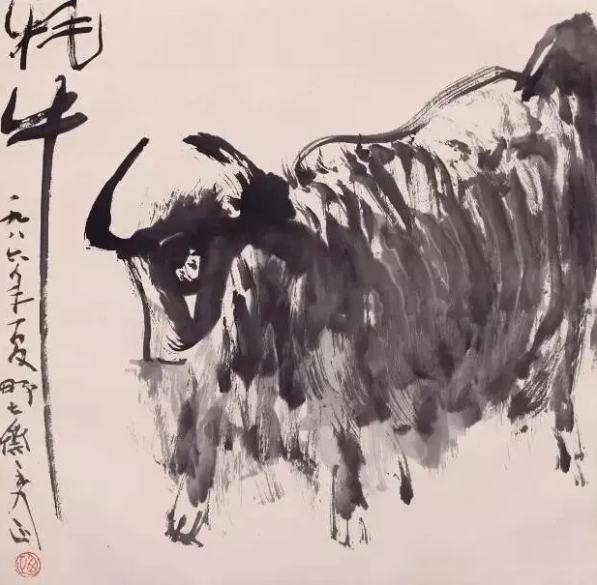

這種熟悉與陌生感是我八十年代初在杭州讀浙江美術學院的初識朱乃正和他的水墨畫時感到的驚訝和激動。多年后看到孫克評論朱乃正水墨畫的文章時,才明白我以區區浙江美術學院大四學生的身份看到這些畫是何等的殊榮:“(世)人多難得一見乃正平素自珍,非摯友至交秘而不示之千百幅油畫寫生原作與水墨尺牘書畫。近年報刊雖有所披露,但神龍見首不見尾,廬山真面,仍在五里中。”這些作品不是畫在我們熟知的宣紙上而是畫在實驗室的某種過濾紙上,所以浸染的效果層層迭出,有非常意外的視覺效果。孫克對這些作品討論得很深入,《牦牛》雖然屬于 1986 年初的作品, 但屬于其中的一個典型的例子:

“這套水墨畫(我姑且不稱它們是中國畫),除了朱紅的印章外,都是墨彩。紙是厚厚的過濾紙,新的時候很白,漬水墨的效果很好,似不遜于陳年生宣(順便講一句,這紙是為工業實驗用,或因材質關系,過一段時間便泛黃了)。”

《牦牛》 朱乃正 紙本水墨 60×60cm 1986年

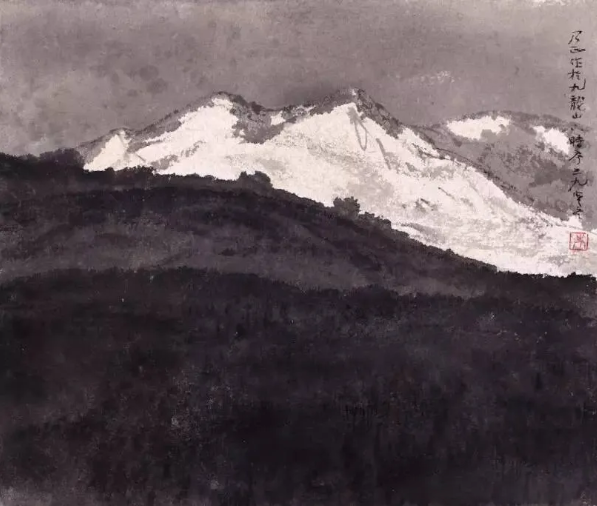

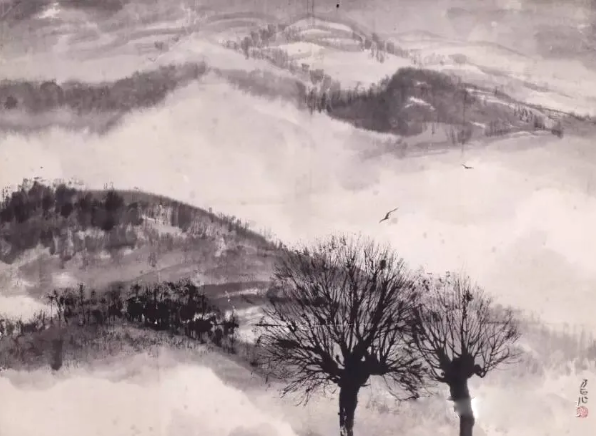

觀者可能會對“水墨畫”這個概念下的期待與作品本身有所不同。這個不同正是朱乃正作為油畫家,而不是傳統的水墨畫家的特點或者說是特權。孫克更為寬容,他評論這些作品說:“站在傳統中國畫的立場上看,乃正的水墨畫也應稱為‘有筆有墨’。……這筆致隨著畫家的情思而變化,這是功力,是腕力,又是心力。石濤說:‘畫受墨,墨受筆,筆受腕,腕受心’。他把這關系講得很透澈。歷來中國人的審美趣味,深受毛筆書法的影響,極重筆法意趣,一如西方繪畫傳統中,最重色彩變化以寫實一樣。”在水墨中,朱乃正的畫法來自兩個淵源,一是書法,二是油畫和素描。畫面和西畫的紙上作品的區別恰恰在于他“充分發揮了書法用筆的長處,中鋒、側鋒、順鋒、逆鋒、頓筆、戰筆、飛白,疾徐遲速、波磔迥護,這所有筆法,都富于表現力的運用在畫面上。”正因為書法的基本功在朱乃正拿起毛筆時自然地流出筆端,加上他對水墨有過一定的了解和臨仿,因此他的水墨畫在“行內人”的眼里產生的反應引起一種陌生的距離效果:初看畫面是毛筆水墨,有筆有墨,有題款,更有印章,但細看之下傳統中國畫家就會覺得這不是他們看家之法;而在略知水墨畫傳統的人的眼里,感到的是一種視覺元素的不確定性和處于熟悉和陌生的兩者之間。如果我們分析畫面的各種元素即可明白內在的奧妙。《闊野》、《雪峰夕照》、《巍峨昆侖雪》等幾件作品之間有一個共性,即構圖的平遠透視特性之外還有很強的焦點透視的影響。因此這幾件作品在熟悉國畫人們的眼里雖然筆墨效果頗似國畫,但是無論是縱深感的刻畫還是地平線的明確感,都更含適應于焦點透視的當代人的觀賞習慣的構成方式。可是由于用筆的書法特點,尤其是在描繪樹木,點景人物和水邊草叢的筆力于用筆的傳統功夫又將這幾件作品牢牢地定位在中國水墨的范疇。至于款識和印章則無疑來自地道的傳統文化的家法。而在另一組作品中,如《山林之歌》和《山林秋霧》 ,由于畫的是山景,沒有強烈的焦點透視特點,但是卻具有上述朱乃正的水墨畫的其他特點,于是格外顯得很“傳統”。但是這個“很傳統”的說法未必為國畫界認可,因為這些作品的一招一式、即一根線、一塊暈染,并沒有使用任何程式化的皴法,在手筆之間沒有習慣性的勾勒。而這程式和習慣正式臨習古代畫家多年才能夠學得的看家之法。

《雪峰夕照》 朱乃正 紙本水墨 55×65cm 1999年

《山林秋霧》 朱乃正 紙本水墨 95.3×129cm 2008年

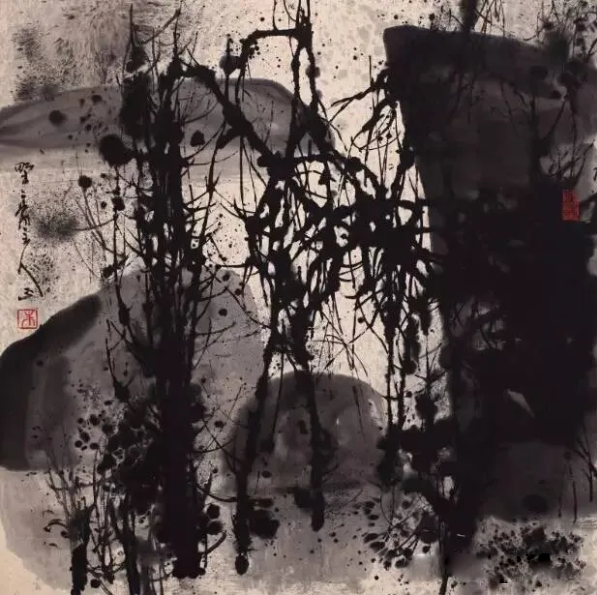

朱乃正對畫樹非常能夠講究,他曾經論說過他畫樹的體會:

“樹的形態和人的形態很接近,樹的形態也有規律,就像四條馬腿不可能都一樣直,關鍵是要靠畫家的眼睛去找,這種差異性就是產生美的地方,或許也可以成為你特殊發現的地方,成為你的視覺語言。樹可以畫成直的, 也可以畫成扭七扭八的,關鍵是是否符合自然規律、藝術規律,還包括人的心理感受。主觀精神為我所用,比如刮風的時候,樹明明倒不到那種程度,偏偏過一點味道就對了,就像平時畫速寫一樣,動態不夠味道就不對了,可能過一點就好了。在“造境”的時候,腦子里的儲存是一方面,另外一方面是要和周圍的景物搭配得合適,放到畫面里組織得如何,這是最關鍵的,而且不能老是一種樹,是有葉子的還是沒有葉子的,樹后面的背景是重背景還是透明的,先確定總的構想,大的框架。這種大的框架就像炒菜一樣,比如你做苜蓿肉,大的構架就決定了那幾種原料,但你用的料和料的多少不一樣,最終撒的那把鹽也不一樣,關鍵是圍繞著你所設想的那個境界,這就考驗你儲存量怎么樣,就這幾樣東西你變得怎么樣,變動的目的是使畫面產生一種變化,給人不同的感受。在編造的時候容易概念化,概念是程式化、標簽化,成為說明性的,在表現對象的時候,對象是活的,人也是活的,畫也是活的,如果僵死了、概念了,就可能成商品畫了。

朱乃正的作品《蒼森》從圖象的角度明證了上述論點。

《蒼森》 朱乃正 紙本水墨 95×135cm 20世紀90年代

當我們轉向《以篆寫石》和《隨筆》時,不妨坦率地說這兩件作品中所含有的探索性更說明了朱乃正的藝術宗旨。“以篆寫石”的概念原本就出于趙孟頫。“云:‘石如飛白、樹如籀,寫竹還應似草書。’又云:‘士夫作畫,當以草書奇隸為之。’”從這個意義上來看,朱乃正的水墨畫的款識。題跋和印章則是深入堂奧的傳統書法精華,完全與趙孟頫所推崇的書法入畫相合。畫面造型部分是以油畫的觀察方法加上書法用筆與西畫的某些構成相交織的畫法,更以書法入畫并兼以20世紀初以來西畫透視的影響。在這些之外,我們還須注意到,朱乃正的水墨畫解決了古代水墨畫不畫天的問題。相反,水墨暈染出的天空回應了朱乃正在油畫風景中所創立的朱派云天,更使他的黑白水墨畫置身于東西文化的交融之中。所以,我稱朱乃正的水墨畫為“筆墨當代”,是一個成熟的油畫家以當代盛行的油畫影響和他的深厚書法筆墨功力直入水墨領域而創作的作品。他的筆墨當代更進一步拓展了水墨畫的語言,也為他將油畫引向本土建立了語言和理論基礎。

《以篆寫石》 朱乃正 紙本水墨 60×60cm 1984年

朱乃正的《山水斗方》系列和 《秋荷》則是以油畫意味,甚至是油畫的色彩關系和習慣,囊括在這一系列作品中的是“濃墨、淡墨、破墨、潑墨、漬墨、焦墨、宿墨等,把墨色的變化和墨法。中國畫自宋元以后,墨的運用越來越豐富,終于形成完整的美學概念。遺撼的是有一些當代中國畫家對這筆遺產掉頭不顧、漠然視之,而乃正卻幸運地得到了它們。”孫克分外精辟地指出了朱乃正的水墨畫的抒發自我的特性:“乃正的水墨畫是他另一激情的宣泄口,80 年代初畫得很多。用寫字的長鋒筆在獨特的過濾紙上作畫。是具象的作畫也是抽象的書寫,所畫都是景觀山水,就是說,不同于傳統山水畫,因為沒有定格的程式、筆法皴法,更是畫家個人‘心象’ 的再現。而書寫的筆意更較大多人更接近中國畫核心真境。” 最能夠說明借傳統中國繪畫中的“程式”來表達自己的心聲。比如 《筆歌墨舞》、《荷塘》四幅借用了荷花的象征意義已經在中國文化中形成了的“美術成語”,以表達眾人都能理解的寓意。

《筆歌墨舞》 朱乃正 紙本水墨 60×60cm 2004年

作為畫家本人,朱乃正是不會也不可能像我在上面的討論那樣從風格和風格傳承史的本身來分析自己的作品。他在油畫筆和書寫毛筆之間的控制能力以及他的國學素養和西畫訓練,使他能夠自然而然地將自己對當代的文化思考融會在同一件作品中同時也能夠以這些作品來暢抒自己內心的感受。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號