展覽名稱

刻石書法研究與創(chuàng)作系列展——漢隸十二品新探

開展時間

2020年6月15日—2020年7月6日

展覽地點(diǎn)

中國國家畫院美術(shù)館(海淀區(qū)西三環(huán)北路54號)

“品”是中國古典美學(xué)和傳統(tǒng)文藝?yán)碚摰闹匾懂牐鳛橐环N普遍的評論方法和現(xiàn)象在傳統(tǒng)文藝?yán)碚撝斜粡V泛地使用,是具有傳統(tǒng)文化底蘊(yùn)和民族特色的審美評論范式。在審美和藝術(shù)評論中,“品”既指對包括感受、體味、析辨、反思在內(nèi)審美活動的品評,又指對所評之作品給出應(yīng)有的范圍性的品類和價值性的品級、定位,總之對作品進(jìn)行屬性、風(fēng)格及其高下優(yōu)劣的劃分和研究。文學(xué)藝術(shù)品評中的詩品、畫品、書品源自古代對人的品評,即肇始于東漢鄉(xiāng)里評議制度,該制度逐漸發(fā)展為魏晉南北朝的“九品中正制”,以品評的方式選賢任能,舉薦人才。同時,這一品評方式也延展到文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域,品格的高下成為古人研判藝術(shù)的基本方式。

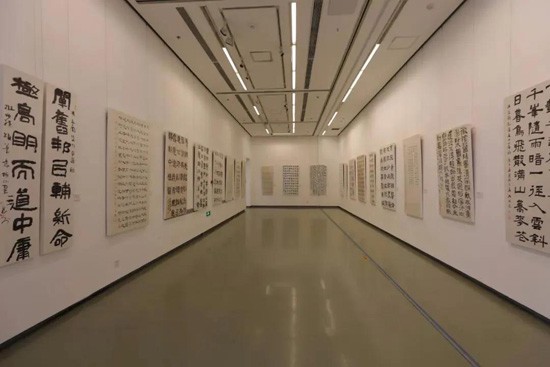

展覽現(xiàn)場

書法是中華文化特有的藝術(shù)樣式,是最具代表性的文化符號,彰顯著中華民族的品格和特性。歷代書法作品在豐厚的文化滋養(yǎng)中不斷發(fā)展演變,形成了獨(dú)特的審美意趣和藝術(shù)風(fēng)貌。“書品”用傳統(tǒng)文藝?yán)碚撝械摹捌贰钡姆妒剑瑢壹捌渥髌返娘L(fēng)格類別進(jìn)行區(qū)分和品評,包括書家及作品所體現(xiàn)出的文化底蘊(yùn)、審美趣味、思想情調(diào)等綜合素養(yǎng)。南北朝時期袁昂的《古今書評》是目前所見最早的較為體系性的書法評論,行文多以精練的概念之詞和形象的比喻之詞,品評了張芝、鐘繇、王羲之、王獻(xiàn)之等25位書法家。“書品”之名最早見于南朝梁庾肩吾的《書品》,受漢末“九品論人”風(fēng)氣的影響,他將漢至梁書家分上、中、下三品,每品又分上、中、下三等,開創(chuàng)以“品”論書的先河,確立了一個相對成型的品評體系。此后,李嗣真《書后品》、韋續(xù)《 續(xù)書品》、楊慎《書品》、楊景曾《二十四書品》、桂馥《國朝隸品》、翁方綱《蘇齋唐碑選·上品》、包世臣《國朝書品》、康有為《廣藝舟雙楫·碑品》等論著一脈相承。凡此種種以“品”的方式介入藝術(shù),形成了古人評論藝術(shù)的話語體系。中國傳統(tǒng)書法藝術(shù)之所以能薪火相傳,歷久彌新地發(fā)展而來,正是依賴這一品評體系的推動。楊廷芝為唐司空圖《二十四詩品》所作小序中有言:“詩不可以無品,無品不可以為詩,此詩品所以作也。”“二十四品備而后可與天地?zé)o終極”。今將此論移于論書法,無品不可以為書法,無品,評論也無從發(fā)生。

展覽現(xiàn)場

在東西方文明碰撞與融合的驅(qū)動下,改革開放40多年以來中國書法無論在表現(xiàn)形式還是內(nèi)容上,均呈現(xiàn)前所未有之時代變革。傳統(tǒng)文化語境的斷裂,書寫工具和方法方式的改變,使書法脫離實(shí)用而成為純粹在“藝”層面上的展現(xiàn)。書法門檻的降低導(dǎo)致對書法認(rèn)識的混亂;書法藝術(shù)自身的抽象和幽深,加劇了人們對書法認(rèn)識和評價的含糊不清。比如“線條”、“形式”、“空間”等西方圖像觀,逐漸融入了原本純粹穩(wěn)定的傳統(tǒng)書法審美系統(tǒng),在一定程度上置換了書法的傳統(tǒng)精神內(nèi)涵,深刻地影響著書法風(fēng)格的演變。

中國國家畫院書法篆刻所本著立足傳統(tǒng),倡導(dǎo)使用在中國歷史上源遠(yuǎn)流長,最具有中國特色的以“品”來界定藝術(shù)品質(zhì)的方式去梳理古代浩瀚的“碑學(xué)”遺產(chǎn)。計(jì)劃分為三個階段,從“漢隸”入手,其次是三國魏晉南北朝隸書,再者是隋唐隸書。

展覽現(xiàn)場

漢代是中華民族最為輝煌的時代之一,有著宏大精神內(nèi)蘊(yùn)的“漢隸”,在中國文化藝術(shù)的發(fā)展史上具有無可替代的典范意義,與這個時代氣象具有天然吻合的神理。觀照書法史上異彩紛呈的“隸書”,或雄渾剛勁,或靈和雅逸,或蒼茫古厚,或工麗明凈,或蕭散放曠,或拙率奇詭,而這些風(fēng)格類型也基本涵蓋了當(dāng)代書法創(chuàng)作的風(fēng)格特征。以傳統(tǒng)“品”的話語方式,重新發(fā)現(xiàn)和挖掘隸書的美,“漢隸十二品”這一概念正是在這一學(xué)術(shù)背景下誕生的。結(jié)合古人的評述,我們提出了漢代隸書中具有典型美學(xué)價值的十二通碑刻,分別是《史晨碑》《乙瑛碑》《禮器碑》《張遷碑》《曹全碑》《華山廟碑》《衡方碑》《封龍山頌》《鮮于璜碑》《西狹頌?zāi)ρ隆贰妒T頌?zāi)ρ隆贰洞箝_通褒斜道摩崖》。從文獻(xiàn)資料梳理入手,對這些經(jīng)典進(jìn)行了一次新討論、新闡釋。關(guān)于這次研討的學(xué)術(shù)理想,一如當(dāng)代著名美學(xué)家張法先生所言:“在二王帖學(xué)占據(jù)中國書法主流的一千多年后,篆隸的經(jīng)典化是一個非常艱難的過程。不妨以龍門魏碑的經(jīng)典化過程作一種參照。乾隆時代提出‘龍門四品’,經(jīng)歷嘉慶、道光、咸豐三朝,到同治年代,方達(dá)到龍門十品,后定為二十品,到光緒年間康有為的《廣藝舟雙楫》,‘龍門二十品’方得到書法界和知識界的普遍接受。而漢代隸書一直以來未有經(jīng)典化的梳理,‘漢隸十二品’這一新名稱的醞釀和提出,意味著開啟了漢隸經(jīng)典化的新路。”這既是對經(jīng)典的一次重新學(xué)習(xí)和研究,也是將漢隸以及三國魏晉南北朝和隋唐隸書經(jīng)典化的新啟動。

展覽現(xiàn)場

當(dāng)代書法創(chuàng)作新局面的開展需要從理論與觀念上對之做出分類評判,以剪除蕪雜,有效地引導(dǎo)當(dāng)代書法的藝術(shù)評判和審美定位,通過 “品”確立當(dāng)代書法創(chuàng)作的范式和理想。問題的拋出及其梳理,對所有面對經(jīng)典的書法學(xué)習(xí)者意義重大。至于哪家榜上有名或許并不那么重要,提出重塑經(jīng)典這一命題,激發(fā)思想,深究道理,更符合此次展覽的初衷。“何為經(jīng)典?”這不僅僅是對書法美的終極問題的思索,同樣也是對“書法傳統(tǒng)”的再審視,問題不辯不明,有了新追問,無論對于書法新時期的再發(fā)展,還是當(dāng)下書法經(jīng)典化理路的探索,都有著深刻的理論價值和積極進(jìn)取的意義。

展覽現(xiàn)場

此次展覽邀請了國內(nèi)知名的書法家,以“漢隸十二品”為取法對象,或臨摹,或創(chuàng)作,對經(jīng)典做出合乎自己意趣要求的新詮釋。同時,為了使本次展覽在學(xué)術(shù)層面上深化,邀請了著名的美學(xué)家、書法理論家和精于版本鑒定的專家,分別就“理論”“鑒碑”“碑版”和“創(chuàng)作”四個單元做多維同時展示,其中十二種漢隸精品拓片涉及不同時代不同版本,使我們能在這一傳統(tǒng)圖像背景下,以當(dāng)代審美視角去審視當(dāng)前書法創(chuàng)作的精神面貌。

展覽現(xiàn)場

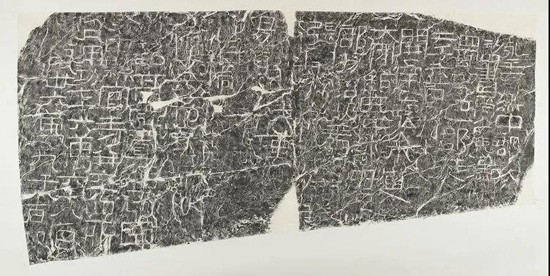

(一)部分拓本欣賞:

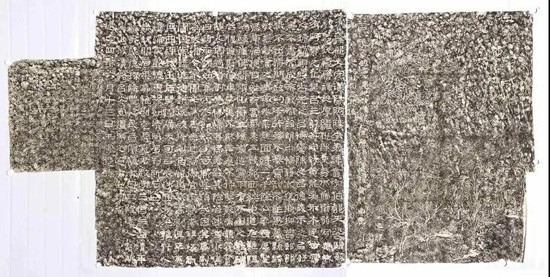

大開通清晚期拓本

大開通現(xiàn)代拓本

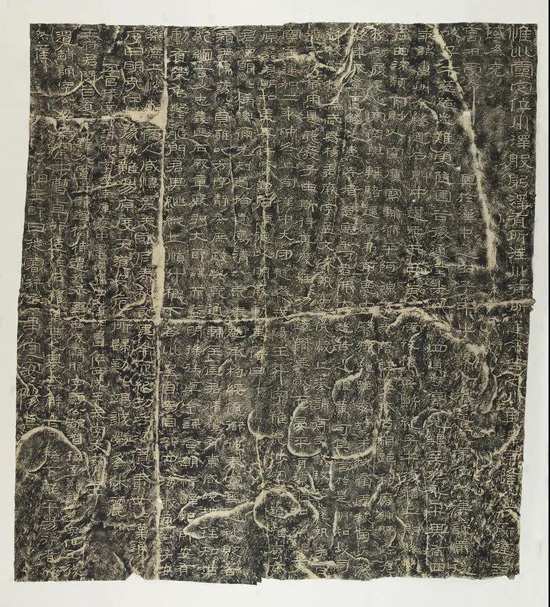

石門頌民國拓本

西狹頌并五瑞圖清晚期拓本

乙瑛碑清末拓本

乙瑛碑清初拓本

禮器碑清末拓本碑陽

封龍山頌清晚期拓本

衡方碑清嘉道后期拓本

(二)部分展覽作品欣賞

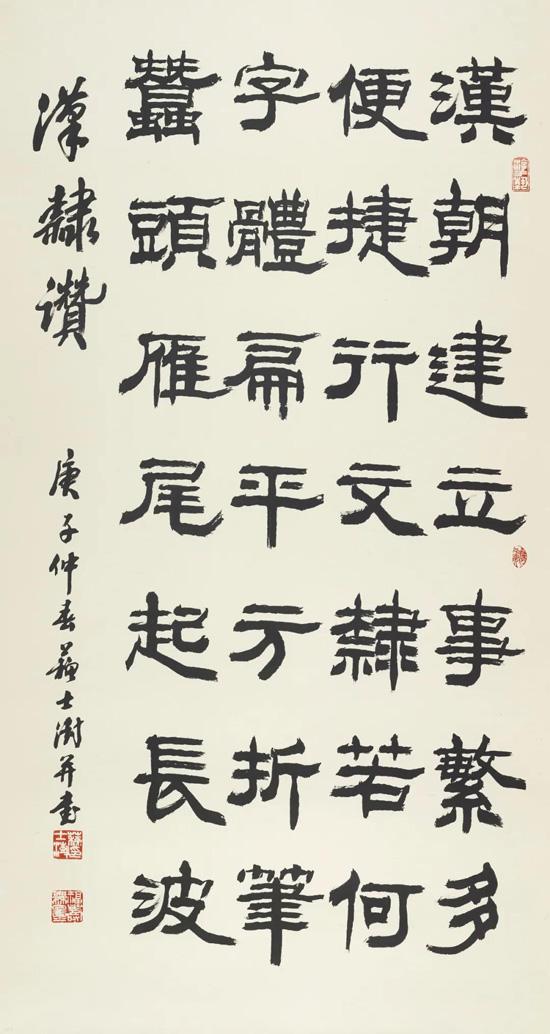

蘇士澍 漢隸贊 180cm×97cm 2020年

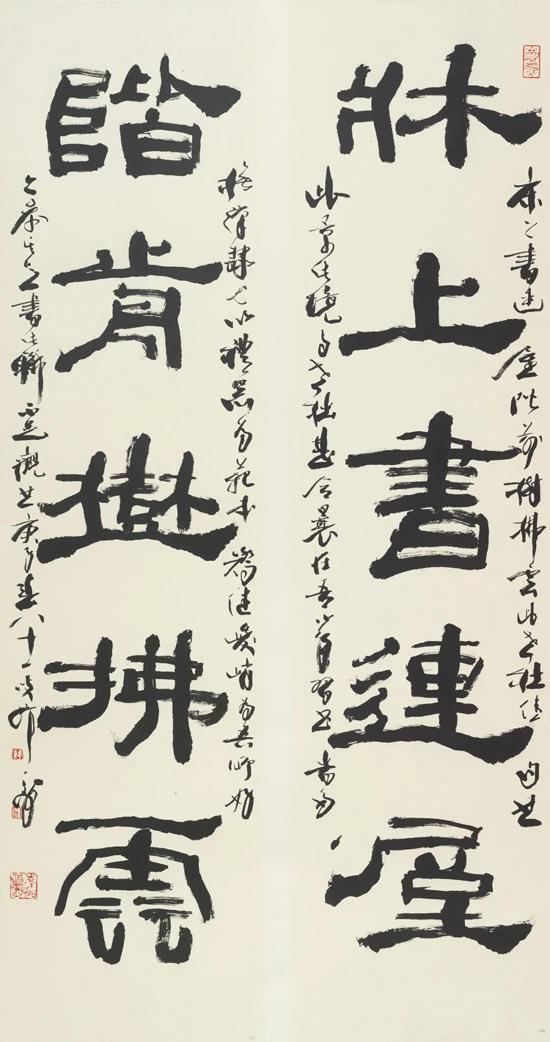

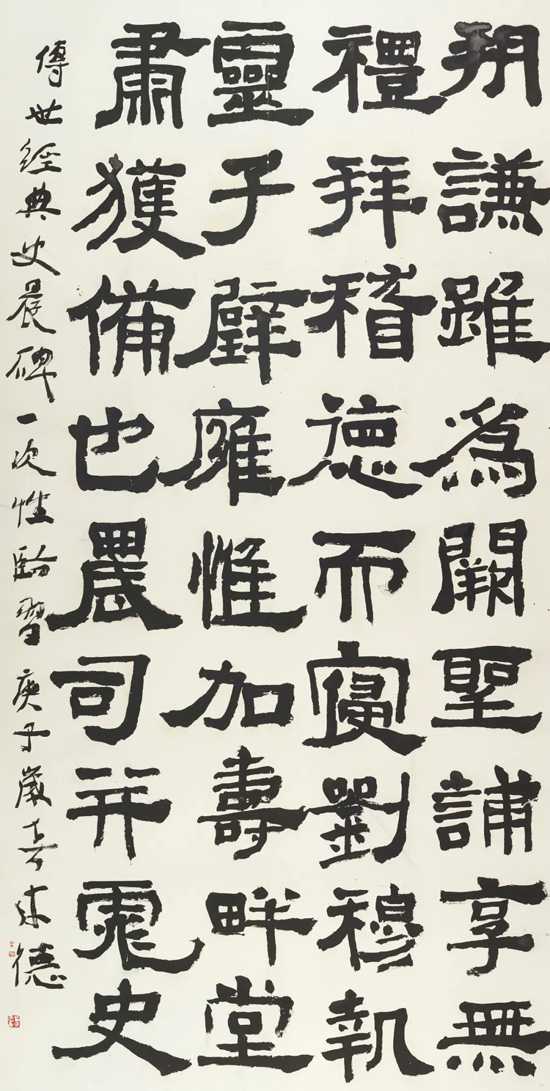

韓天衡 《禮器碑》集聯(lián) 138cm×35cm×2 2020年

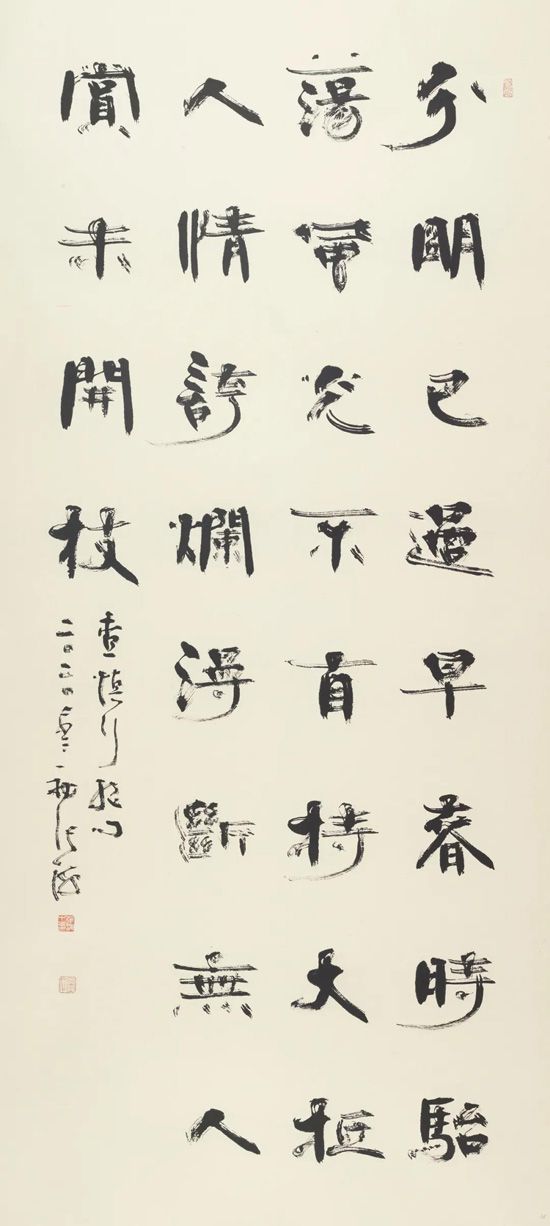

張海 查慎行詩句 180cm×82cm 2020年

王冬齡 廣祈博覽聯(lián) 152cm×42cm×2 2020年

李剛田 選臨 《鮮于璜碑》 205cm×70cm 2020年

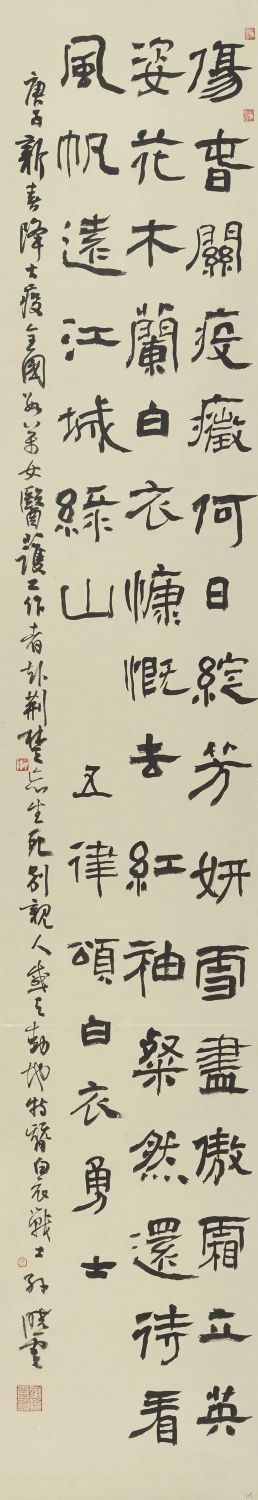

孫曉云 自作詩 178cm×31cm 2020年

曾來德 選臨《史晨碑》 246cm×123cm 2020年

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號