明 沈周 花果二十四種卷(局部) 上海博物館藏

文/王瑀(中央美術學院人文學院圖書館副館長)

端午時節,各色水果豐盛繁茂,琳瑯滿目,但如果要算時令嘗鮮,楊梅最為應景合時。其肉質細膩,酸甜多汁,一口咬下去甘美可口,難怪連明代大畫家沈周都對它鐘愛不已。

“江南花果樹,珍異屬楊梅。沈老揮毫頃,能移數顆來。”生活于弘治至嘉靖年間的開封人李濂(1488-1566)面對著沈周所繪的楊梅圖,慶幸總算能實現“移栽”楊梅的幻想。

李濂與沈周并無交集。后者于正德四年(1509)去世時,前者還在老家讀書。傳說七歲便“可誦千言,九歲能為詩”的李濂并未在科考上耽誤太久。正德九年(1514),二十六歲的他便得中進士,由此開啟仕宦生涯。正德十六年(1521),李濂赴任寧波府同知。在這里,他得以遇見心中“珍異”的江南楊梅。

以太湖沿岸為核心的江南腹地,至今仍是最主要的楊梅產區。根據沈周的考證:“楊梅家湖之弁山,其族衍于杭、于蘇、于明(即明州,寧波古稱),林林然號為蕃盛。”他認為,楊梅發源于湖州的弁山,隨后播遷于蘇浙,以至“一支至子孫數百不止。”

李濂在寧波做了兩年多的官就調任山西,而楊梅卻始終牽動著他的心弦。相比之下,同樣任職于北方,在北京做官便可有機會沾沐皇恩,品嘗到鮮美的楊梅。李東陽曾在一次文華殿講筵過后受賜楊梅,為此他寫下“官河催載滿船冰,十月(別本作“五月”,應為五月)楊梅入帝京。” 的詩句。作為重要的南方貢果,楊梅始終享有優先漕運的權利。或許因為實在是美味,李東陽吃著楊梅竟“沁齒不知紅露濕”。

沈周款《楊梅圖》

在北京,想吃到鮮楊梅實屬不易,李東陽稱其“價比隋珠”,日常的解饞還得另想辦法。一天夜半,朋友于喬專門送來一壇楊梅干,令他感激不已,匆忙作詩酬謝。這些楊梅干“霜干淺帶層冰結”,應是經過腌制后的模樣。腌制后的楊梅得以保存更長時間,雖別有風味,但卻失去了誘人的汁水。

楊梅易爛,保質期短,即便在原產地,人們也面臨著同樣的困擾。除此以外,連綿的梅雨和捷足先登的鳥類也是收獲楊梅的天敵——“鳥口奪生鮮恐爛”,沈周也曾為此憂心忡忡。為了實現“龍睛藏熟久還宜”的目標,通過簡單熏制而成的“薰楊梅”應運而生。

相比于鮮楊梅和楊梅干,薰楊梅“肉都不走丸微瘦,津略加干味轉滋。”雖然同樣會損失一些水分,但仍保留了鮮楊梅濕潤的口感。蘇州的薰楊梅在正德年間便被作為土特產載入《姑蘇志》,并稱“家造者尤精”,而沈周的上述詩句也如廣告詞一般被收錄于同書之中。

當然,身在吳地的沈周有足夠的自由和便利品嘗新鮮的楊梅。“摘落高林帶雨枝,碧煙蒸處紫累累。”他筆下的楊梅時節活靈活現,如此誘人。楊梅見紅,整個江南都為之躁動。

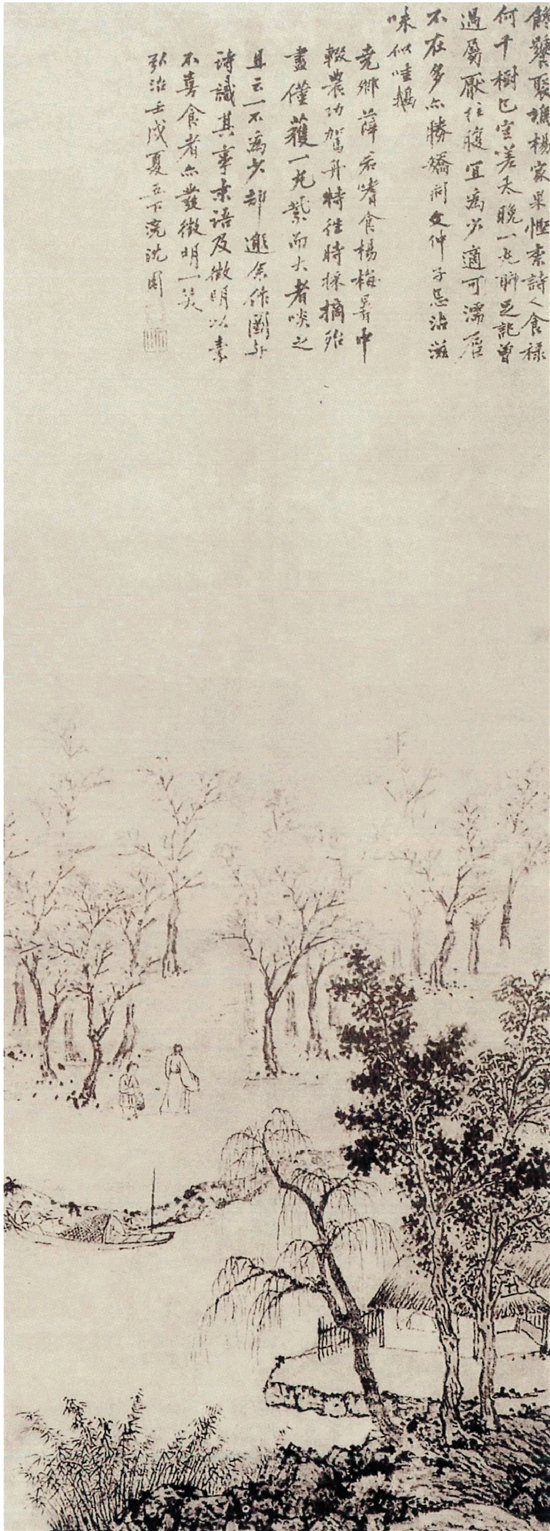

明 沈周 楊梅村塢圖軸 安徽博物院藏

弘治十五年(1502)五月下旬的一天,沈周的忘年交薛章憲丟下手中的農事,冒著暑熱從江陰發舟,專程趕到蘇州采摘楊梅。“嗜食楊梅”的他,到了之后才發現還是來晚了一步——“時采摘殆盡,僅獲一丸紫而大者。”沈周以“千樹已空嗟太晚,一丸聊足記曾過。”之語安慰失望的朋友,并繪一畫聊資紀念。這件名為《楊梅村塢圖》的立軸作品今天收藏于安徽博物院。畫面中,薛章憲的小舟系于岸邊,本人則面朝著楊梅樹林昂首仰望。只是樹上一片冷清,與主人公滿懷期待的神情形成反差。

薛章憲訪楊梅的地方,很可能是蘇州西郊的光福一帶。這里至今仍是楊梅的主產區。正德《姑蘇志》說楊梅“出光福山銅坑第一,聚塢次之。”銅坑山與聚塢山都是光福境內的丘陵,沈周曾多次暢游于此,并形容這里的環境為“群山西奔駐湖尾,通川夾山三十里。”雖然景色秀麗,但楊梅絕對是此地引人入勝的重要理由,例如吳寬就曾有“銅坑山下摘楊梅,曲徑人從樹梢來。”的詩句,他甚至還曾向光福的張姓朋友乞求楊梅樹,意欲移栽到祖塋之中,親自栽培。因為地利之便,吳寬實現了自己的心愿,而后來身處北方的李濂,便只能看著沈周的楊梅圖垂涎興嘆了。

沈周款《楊梅圖軸》

款識:我愛楊家果,丸丸絳雪丹。溪園只宜種,只作畫圖看。成化戊戌(1478年)五月望日,偶憶楊梅而山人忽送至有竹居。食之雖甘酸相半,而情則厚也,因作此酬之,長洲沈周。

“我愛楊家果,丸丸絳雪丹。”在現存的兩件傳為沈周所作的《楊梅圖》上,都留有這樣的題詩。不過,沈周對楊梅的愛,并不僅在于它的外觀與美味。在沈周看來,楊梅果實從青變紫的成長經歷像極了讀書人的理想生涯——“自幼好著青碧衫,壯亦緋,老服紫縠裘。”但現實總是如此殘酷——那些最終凋零在山野之間的楊梅,它們“遺落于風雨空山,委蛻草莽間,餧(同“喂”)諸鳥雀螻蟻,無親無疏,同歸于盡,亦所甘心焉。”由此化身為“負才不遇、藳死山林者”的象征與寫照。而世間像這樣的“楊梅”,一如沈周所嘆——“豈一枚也哉?”

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號