照片背景石刻“廈門植物園”為羅鐘題寫

羅鐘 號云煙居主,1944年生于廈門。民盟盟員、中國書法家協會會員、中華詩詞學會會員、中國楹聯學會會員、中國楹聯書法藝術委員會委員。早年隨其伯著名書法家羅丹學書、習詩文,深得“羅丹體”之精髓,亦擅草行隸魏各體。

作品曾多次參加國內外展覽并獲獎。作品被人民大會堂以及日本、菲律賓、新加坡等國和港、澳、臺地區博物館、紀念館、展覽館及個人收藏,以及被鐫刻諸多碑石。《中國書法》、《書法》、《中國書畫》、《書法報》、《書法導報》、香港《收藏天地》《文匯報》、臺灣《閩光雜志》、菲律賓《商報》多種刊物曾作專題介紹,《北京晚報》、《北京晨報》、《北京商報》亦多次介紹其作品及藝術成就。多種雜志刊物以封面人物進行介紹;《美術家》推薦為中國書法20家提名人物;中央電視臺、福建電視臺、廈門衛視對其書藝亦曾作推介;傳略及作品載入《中國當代書法家辭典》。《中日書法作品匯觀》、《跨世紀中國專家學者名錄》等。曾應邀作為書畫代表團成員到新加坡、臺灣訪問、辦展,曾在廈門、福州、北京榮寶齋及北京師范大學京師美術館舉辦“羅鐘書法展”,出版《羅鐘書法集》。曾寓北京,任北京當代弘文畫院副院長、中國老年書畫研究會藝委會書法委員會委員、中國老年報書畫院名譽院長、中國扇子藝術學會藝委會副主任、中國文化遺產保護研究院書畫院顧問、北京晚晴詩社副社長。

現回廈門定居,任廈門市政協書畫室顧問、廈門市書法家協會顧問、廈門市民盟美術院顧問、廈門市楹聯協會顧問、廈門市張曉寒美術院顧問、廈門日報社文聯書畫藝術顧問、廈門市老年書畫研究會顧問。

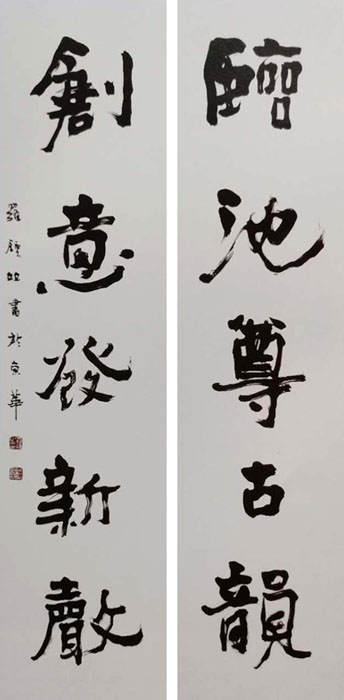

魏書 自作聯 臨池尊古韻 創意發新聲

羅鐘說藝

由生入熟,由熟入生

“臨池尊古韻,創意發新聲”這是羅鐘掛在客廳里的自作聯,也是羅家幾代書法研習的精神所在。羅鐘說,臨摹古人字體,是修習書法的必經之路,而推陳 出新、革故鼎新,更是書法傳承發展的不二法門。另一方面,臨摹也是一種“充電”的方式,書法是由生到熟再到生的一個過程,需要融會貫通,不斷充電。已過年七旬的羅丹現在仍舊會臨摹古人,他說,書法是“寂寞之道”,先由生入熟,但要避免“太熟”,以致匠氣,“不進則退”羅鐘說,應該要保持初心謹,慎認真,在學習中創新。

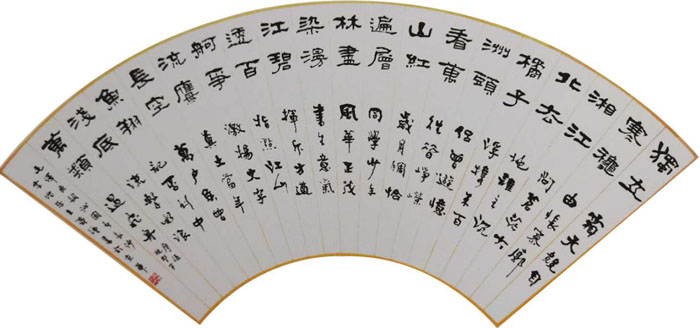

隸書 羅丹體 扇面 毛澤東詞沁園春·長沙

“書”香四代,羅氏家庭筆會

看電視、喝茶、聊天、出游,你所想象的家庭聚會不過如此?你是否見過父親執筆蘸墨,宣上輕舞;兒子拉紙、添墨,觀摩學習;抑或是孫兒案前研習,祖、父則在一旁靜觀指導,指點江山。著名書法家羅鐘一家人的“家庭筆會”,別具風雅之氣。

“書”香四代傳承

“從小我便和伯父住在一起,他寫字,我就幫他拉紙,他手把手地教我寫字。”羅鐘口中的伯父是已故著名書法家羅丹,在上世紀五六十年代的廈門,提及羅丹無人不知,那時通街商鋪的招牌幾乎都出自他手,其獨創的“羅丹體”極具學術性、欣賞性,環道路書法廣場上的雕像便是他。羅鐘不僅深得“羅丹體”真傳,也擅草書、行書、魏行書等,并汲取優勢,加以突破。

羅鐘之子羅嵐亦延父風,從幼年起便練習書法,并曾在廈門大學藝術學院攻讀國畫專業,書畫并濟。“現在,他也開始逐漸深入學習羅丹體。”羅鐘笑說,“羅家人學羅丹體,有天然的優勢。”他也坦言,羅丹體遒麗多姿,學之不易,需要有很深的積淀。已近不惑,目前從事書畫教育的羅嵐說,繼承和發揚羅丹體,是家傳,也是使命。在祖、父輩的影響下,現在還在是中學生的孫子也已有十多年的“書齡”,所獲各類書法獎項不盡。

從羅丹起,羅家的書法文脈已傳至第四代。在不久前為連城洪災的舉辦的書畫賑災義賣會上,羅鐘祖孫三代人共捐了5幅書畫作品。

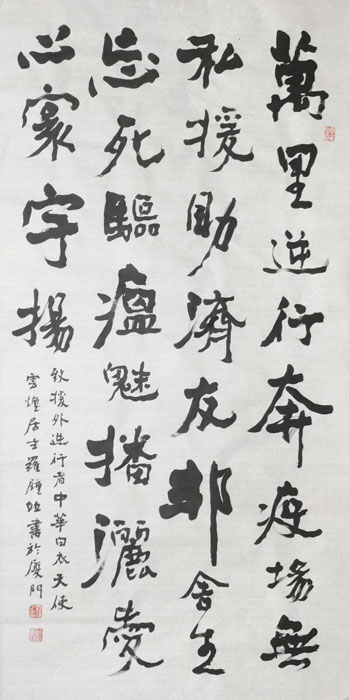

魏書 中堂 自作詩 致援外逆行者中華白衣天使

拿起筆來交流

采訪當天,在羅鐘于廈門的書房內,孫子正在案前練習,羅鐘、羅嵐父子則在一旁靜靜觀看,適時提出一些建議。羅鐘說,書法是祖孫三代人交流最重要的主題,他們的家庭聚會常常是“筆會”,“把書法融入生活,拿起筆來交流。”羅嵐說,在傳授書法的同時,父輩也在傳遞為人處世的道理,祖輩羅丹的德藝雙馨是羅家幾代人的榜樣。

書法這個“傳家寶”給他們帶來無窮的樂趣。線條、節奏、韻律,在感受書法美感、高雅品位之外,羅鐘說,書法對于現代人也是一個修心的方式。“學會專注,心靜。”不僅如此,在他看來,書法也是一種綜合性的藝術,需要有深厚的傳統文化積淀,建筑、雕塑、音樂、茶道、舞蹈等也觸類旁通。

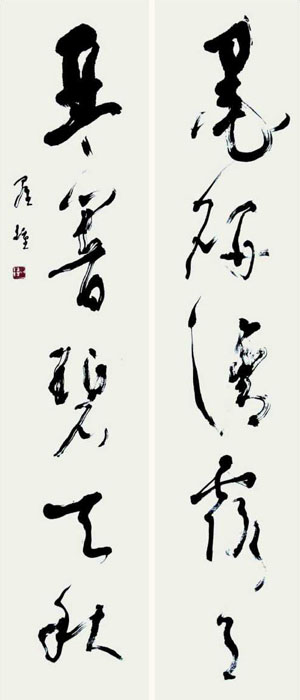

草書 對聯 墨研清露月 琴響碧天秋

轉益多師是吾師

——評羅鐘書法藝術

文/姜壽田

羅鐘書法得自家學,其伯父羅丹為現代閩南書法的重要代表人物。受伯父影響,羅鐘早年即從羅丹習書,積心翰墨,并深得羅丹賞識。羅鐘的字得其伯父羅丹衣缽,形神俱備。如果僅從傳緒家學而言,羅丹書法無疑在羅鐘手里得到了很好的承傳。但羅丹老人并非保守之士,他不希望學生囿于門戶,只學自己的字。對羅鐘他也如此期許,并以齊白石的名言:“學我者死,似我者俗”啟之。

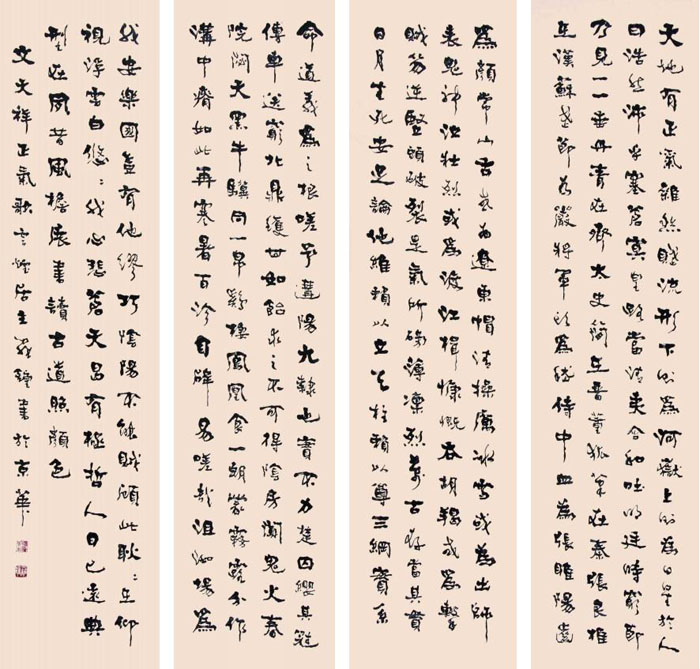

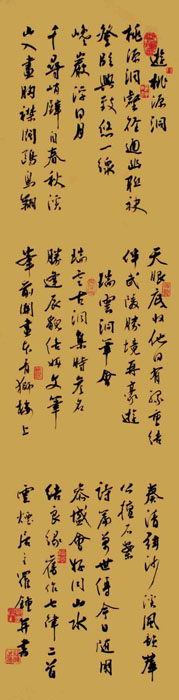

羅丹體 四條屏 文天祥 正氣

羅鐘的書法肇基于羅丹書藝,但他在謀求深入傳統的同時,卻希翼求新變與多元探索。他以隸書為生發點,發揮其書固有的金石氣優長,結合并多方研味《石門頌》、《衡方碑》、《張遷碑》、《曹全碑》、《嵩高靈廟碑》、《張猛龍》、《爨寶子》、《爨龍顏》等漢隸、魏碑經典與簡帛書,同時,關注書法新潮,形成拙厚自然而又別具新意的個性化隸書面目。當代隸書崇尚情趣和自然書寫,與傳統隸書強調法度規范、雄峻方整、夸張蠶頭雁尾的華飾風格不同,這便要求書法家要有融通求變的能力,同時也要求多方維地認識傳統。羅鐘隸書的創變正是在傳統隸書的基礎上,融合篆書、魏碑、簡書的結果。其隸書以意為高,尚趣、尚樸、尚拙、去雕去飾、去巧去媚,陶化在心而應之于手,一任自然。羅鐘隸書的“句眼”在隸書的魏碑意趣,多變態、多奇趣,如在這方面再加以研味拓化,渾侖無象,則將更臻至新的意境。

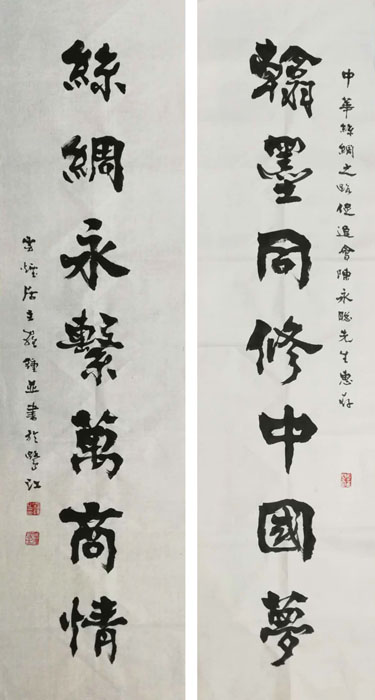

羅丹體 自作聯 翰墨同修中國夢 絲綢永系萬商情

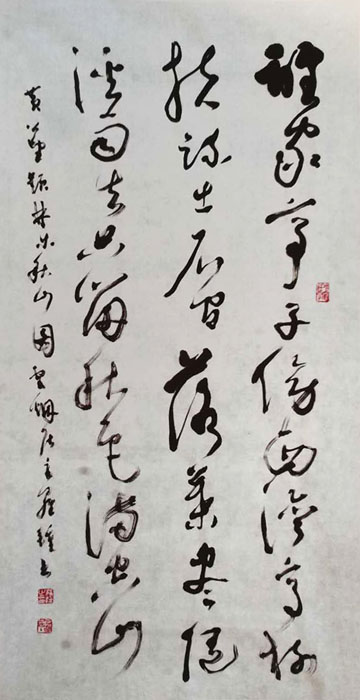

于隸書外,羅鐘亦擅草書。他的草書在唐人大草的格局下,取澀勢,并擷取現代于右任魏碑行草的簡約凝重和弘一法師的空靈恬淡,以及林散之草書的超逸蕭散。他謀求在草書的放逸與拙厚之間尋找自我的表現空間,而這與他寄心篆隸不無關系。頗能說明這一點的是,為追尋與強化草書的厚拙之趣,他以左手作草。書史上,以左筆書名家者雖不多見,但也有以此卓犖名世者,如揚州八怪之一山東人高鳳翰,右手病廢后,代以左手作書。蒼勁老辣;現代費新我,以左書名世。左手寫字不合生理習慣,但用之可以節制拗救浮滑之弊。當然,高鳳翰、費新我之用左手書寫,是出于右手病廢后的無奈之舉。

草書 中堂 黃公望 題林木秋山圖

羅鐘先生之用左手作草則屬于個人的選擇和審美意趣追尋。他認為:“草書創作應多些情感的發揮,少些理性的羈絆,右手過于熟易流滑產生習氣而墮俗格,左手雖生,但順乎自然,故無矯揉造作之媚態,能達到稚拙厚樸、返樸歸真的效果。而且左筆取逆勢,易得中鋒,任心腕之交應,常能新意自出。但是左筆非人人可以為之,這是個人的手性使然。”至于為獲拙厚之趣而故意用左手書寫是否得法或能否獲得成效尚值得商討或有待于來日。不過,有一點是明確的,羅鐘的草書不落俗諦,在奔放的草書勢中蘊有一種生拙天矯之趣。如不是從文章中得知羅鐘先生以左手作草,真想不到其草書竟是出自左筆,這是否也意味著一種突破和成功呢?

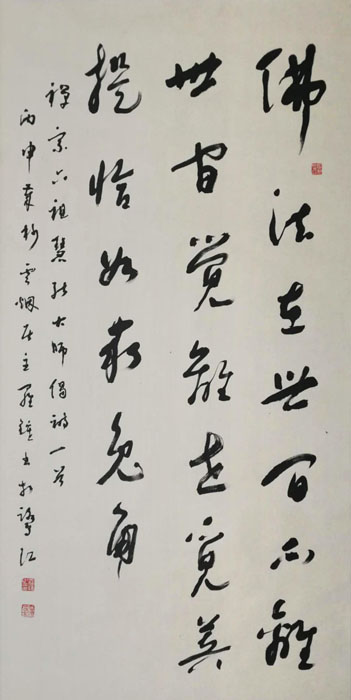

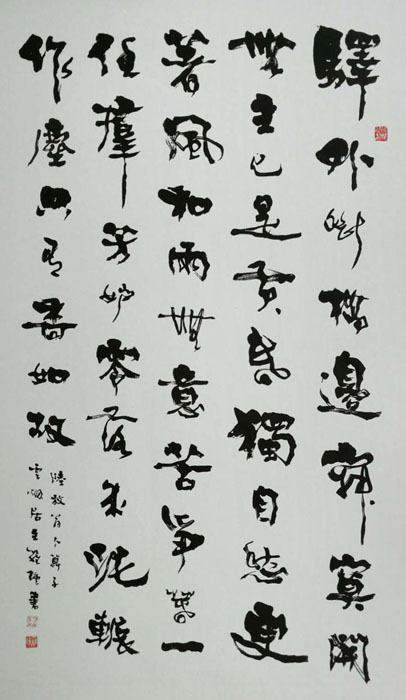

行草 中堂 禪宗六祖慧能詩

羅鐘草書有蒼茫意,這突出表現在筆法上。這可能與其長期浸淫隸書、魏碑有關,更與其講究用筆一波三折,不敢輕易滑過的審美情趣密切。即便是近年來以率意出之的大草一路,搖曳多姿而不失渾厚,蒼茫意躍然。其字法力求隨勢賦形,墨法或蒼老枯勁或五彩紛呈,皆強化蒼茫意味,足見羅鐘先生功力行藏與性情本真。

在我的印象中,羅鐘先生是一位態度藹然、性情溫和的人物,而其書法則別具雄強生拙之勢。觀其書,想見其為人,這也許是一種內在風骨的流露。

行書 條幅 自作詩 七律兩首

真力彌漫 功性互見

——再述羅鐘先生的書法藝術

羅輝

書法作為中華民族獨有的藝術形式,特別講究“有功無性,神采不生;有性無功,神采不實”(祝允明語)。縱觀羅鐘先生的為藝之路,追問其心路歷程,品鑒其書法作品,我對此定論愈發服膺。

羅鐘作為“羅丹體”傳人的當之無愧者,其書藝淵源家學根基深厚。對此,我們不難從其融《張猛龍》、《爨龍顏》、《爨寶子》及行草書為一爐的“羅丹體”中得以窺見,從其隸書作品特別是四十四歲時所臨的《張遷碑》間找出理由,從其碑帖交織的取法里有所啟示,甚至從其能詩善文的學養上明白想見。

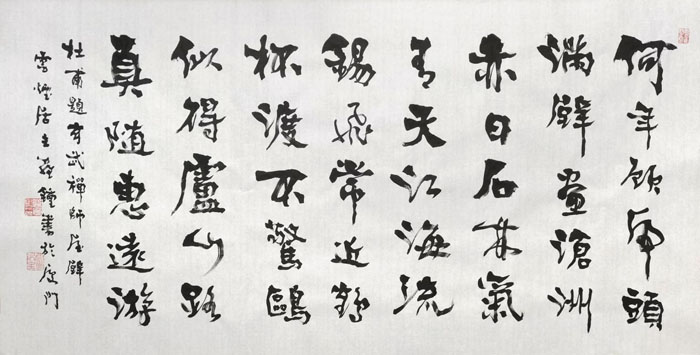

羅丹體 橫幅 杜甫詩 題玄武禪師屋壁

家學是羅鐘獲得通往傳統優秀文化的一條捷徑,但也許也會變為桎梏所做就的一個羈絆,只有具備橫溢才情和開放心態的人才能實現自我超越。好在由于大量華僑的涌入,在羅鐘所成長的年代,廈門已然成為了一個融中西文化為一體的現代城市,使羅鐘自幼在受到良好的民族文化浸潤的同時,也得到過“雅化教育”(羅鐘拉過小提琴、彈過吉他,中年后喜歡國際標準舞蹈,大概根由于此)。因而,與羅鐘先生相處,既能感覺其性情溫和、儒雅謹和的一面,又能見出激蕩飛揚、浪漫充盈的一面。究其根源,那就是羅鐘身上既有傳統文化的深刻烙印,又有繆斯女神的不斷追隨。

羅丹體 中堂 陸放翁詞卜算子

這些為我們更加準確地找到其書藝所呈現的涉獵廣度、承襲深度、技術高度和情感濃度的根源,提供了極大便利。羅鐘正是因為民族文化的熏陶和西方文化的濡染,并在兩者的合力作為下,才能摒棄了師承所帶來的負累,才能抵制住因酒神附體所形成的形式糾結,才能消解掉中西方文化沖突所引發的無奈,才能玉成其對人文精神所具有的開放心態。這種心態使其在取法層面上不再茍且于“羅丹體”一端,而是深入到篆、隸、行、草的各個方面,甚至于現當代書家的創作;這種心態使其在情感表現上不再拘泥于溫文爾雅一方,而是高揚起與時俱進的恢弘氣概,體現了“以寫我心”的時代精神;這種心態使其風格上不再迷戀于面目單一的獨處,而是在雄渾、灑脫與超詣的諸多方向上,實現著日新月異的個性張揚。總而言之,這種心態綜合地體現為羅鐘先生“真力彌滿,功性互見”的主體意識,使其在書法創作中得魚忘筌形神兼備,“此中有真意,欲辨已忘言”。

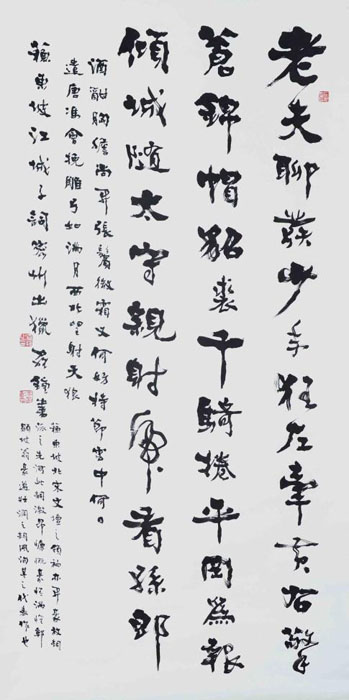

羅丹體 中堂 蘇東坡詞 江城子

綜觀羅鐘先生在書法藝術領域所取得的成就,我以為最為突出者有三個方面,不妨舉要。

一是隸書。羅鐘的隸書因深受有“閩南書法重鎮”之稱的伯父羅丹影響,從漢代名碑《張遷》入手,不僅探得漢隸之本源,而且深得高古渾樸之氣息。難能可貴的是羅鐘沒有就此停步,而是繼續將其步伐延及《曹全》、《乙瑛》、《石門》、簡帛書等隸書所屬范圍,上追下探,不斷镕鑄,逐步達成沉雄郁勃而又凝練多姿的筆法、嚴整緊密而又氣勢開張的字法、既具《張遷碑》之整飭又呈《石門頌》之浪漫加上漢簡之生趣的章法,共同營造了一個既高古絕俗又大氣磅礴的高貴氛圍。記得十年前,我在首次評論羅鐘的隸書作品時已斷言:“可以想見羅鐘先生在漢代名碑上所做功夫之深,絕非淺嘗輒止之輩所可及,其高邁超群的風格所呈現出來的審美價值,在當代書壇堪稱獨樹一幟。”至今看來,尚不心虛。

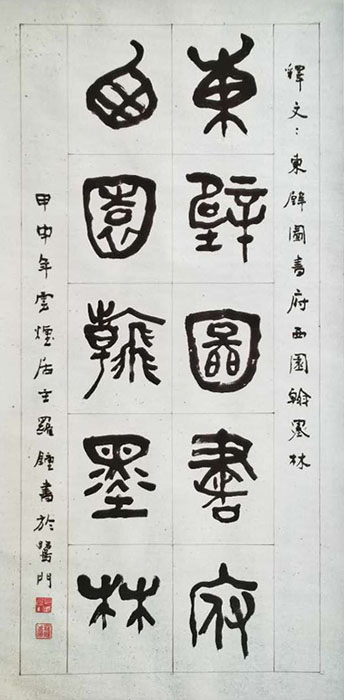

篆書 中堂 東壁圖書府 西園翰墨林

二是魏體行書。羅鐘的魏體行書分為兩類。一類為羅丹體。羅鐘在“羅丹體”的基礎上又有新的發展,有效克服了過于峻厲甚至有些粗野的外相,而進入了圓融暢達的新境。另一類取法于《嵩高靈廟碑》,可稱之為“羅鐘體”。被康有為稱之為“奇古”的《嵩高靈廟碑》,許是契合了羅鐘已在兩《爨》上用足了功夫的性情,或是趙之謙、康有為、沈曾植、于右任、羅丹諸先生的碑體行書給予羅鐘以啟迪,或是羅丹體的肇基,它是那么自然地成為了羅鐘進入中年之后的主功方向,并以生辣用筆、隨機結體、跌宕行氣和豐贍意趣,形成了完全不同于羅丹體也差異于其他魏碑行書大家的風貌與格調,其視覺沖擊力之強烈和廟堂氣之濃厚,令人匪夷所思,深感震撼。我以為:只有像羅鐘這樣“反虛入渾、積健為雄”者才可有此為,對于當下那些以純形式吸引球者來說,只能作望塵狀罷了。

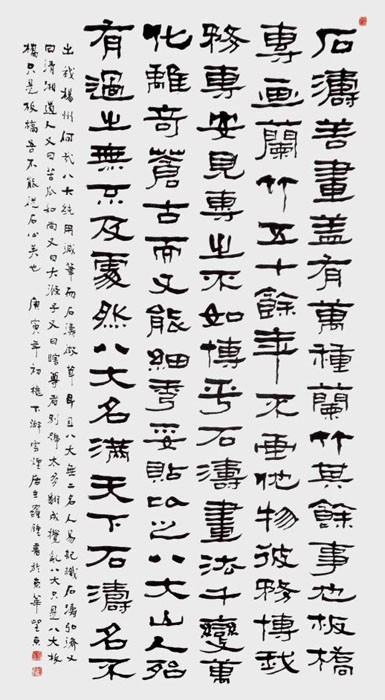

隸書 中堂 鄭板橋文

三是草書。草書是羅鐘性情和才華得以揮灑的重要載體,也是其“心內有神,腕下如神”的客觀明證,更是羅鐘有極大提升空間的書體。拜覽羅鐘的草書,也可分兩類,一類為小草,取法智永、懷素及于右任。用筆凝練厚重,結字中規入矩,章法空靈簡淡,氣息與虞愚、弘一相往來,格調厚而不滯,情境空而不虛。一類為大草,以元人吳鎮為基調,上溯張芝、二王、唐宋諸家,于當代林散之處掘進尤多,取精用宏,功性互見,既豐姿綽約瀟灑放逸,又骨力洞達節制有度,其激情飛揚之氣勢、練達多變之線條、豐富出彩之墨色,可謂融匯眾長又自出機杼,貼近時代又格調超邁。我認為其發展空間不可限量,完全可以期待。

羅鐘是我的恩師,仔細算來已有三十年的交誼。在與先生相處的每時每刻,羅先生從不以老師自居,總是令我有一種如沐春風之感,我才敢斗膽作如上妄評,心下難免誠惶誠恐忐忑不已。

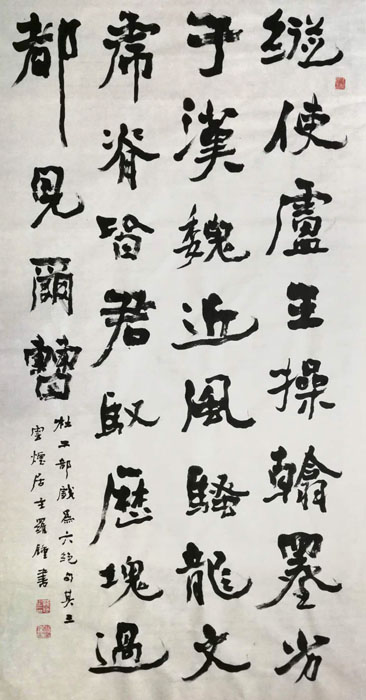

魏書 中堂 杜甫 戲為六絕句其三

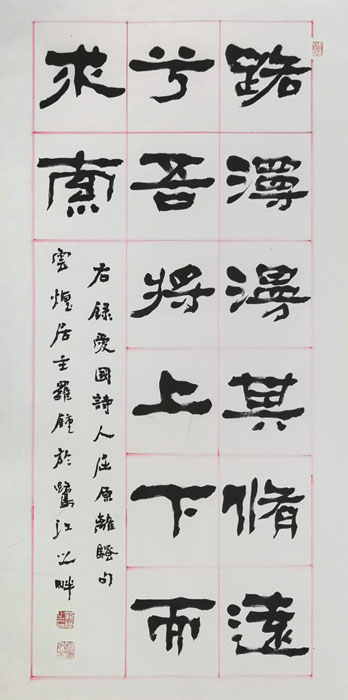

隸書 中堂 屈原 離騷句

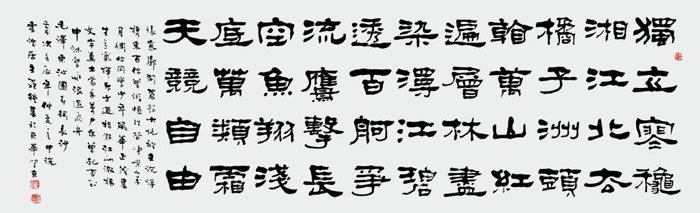

隸書 橫幅 毛澤東詞 沁園春·長沙

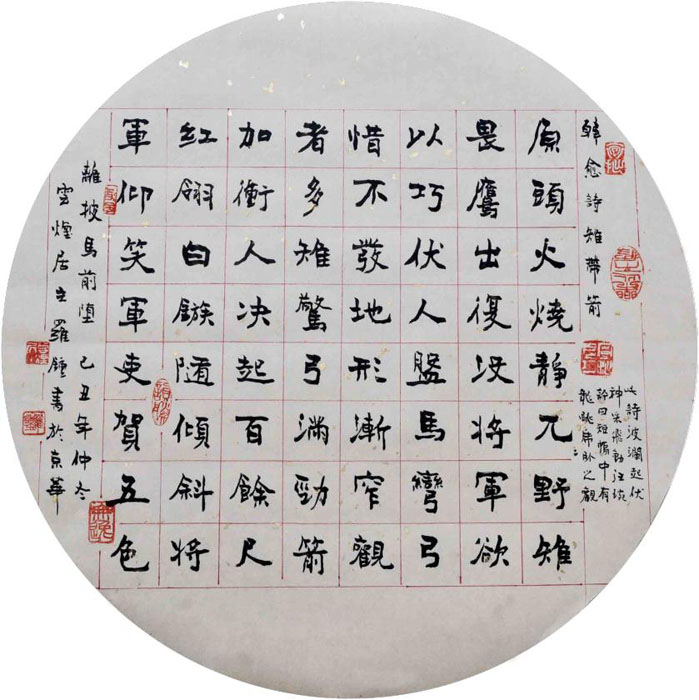

魏書 團扇 韓愈詩 雉帶箭

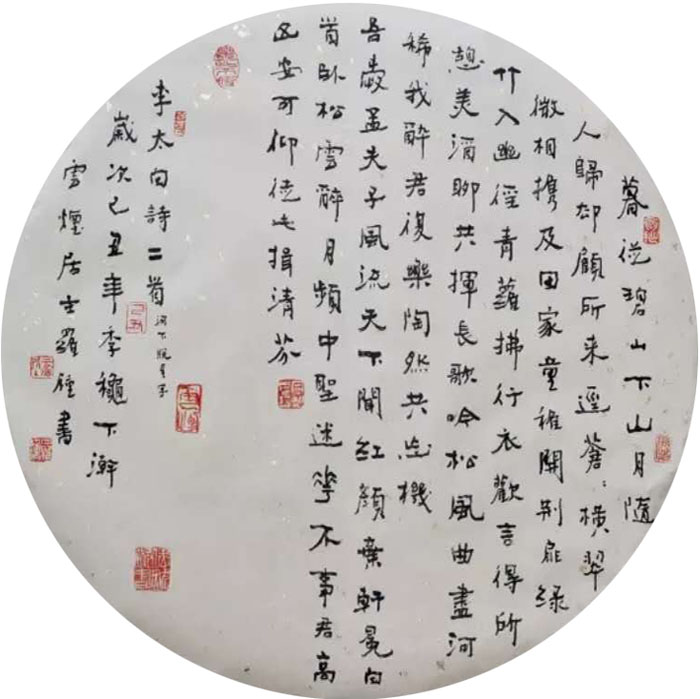

魏書 團扇 李白詩二首

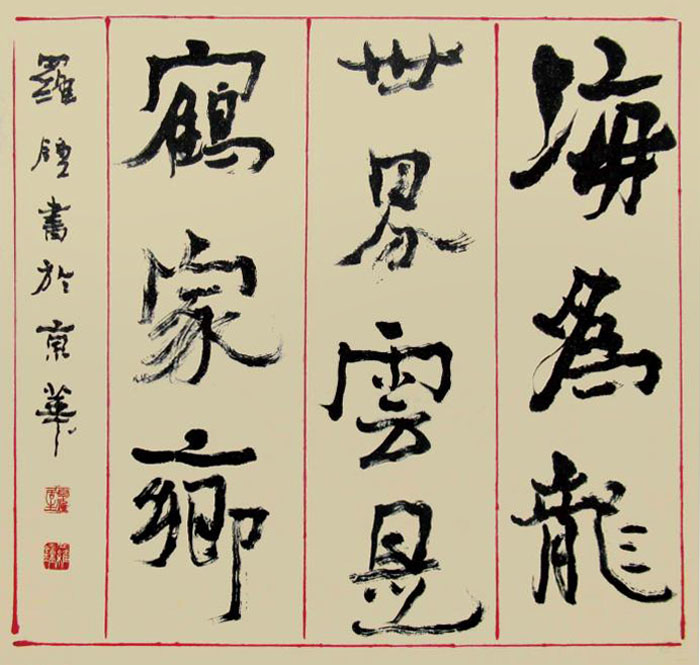

魏書 斗方 海為龍世界 云是鶴家鄉

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號