文/張秉正

攝影/何青林 李冬勇

1912年2月,紫金城門外護城河里的堅冰未溶,寒意凝重,12日,一道遜位詔書從宮內傳出,這是大清帝國發出的最后一個紅頭文件,昭告大清王朝結束統治,封建帝制步入歷史,華夏民族開啟共和紀元。飄揚了近三百年寫著滿漢文字和繪有龍圖騰的大清旗幟無聲降下。

一批宮廷藝人走出宮院,輾轉回到故鄉或奔波市井,適應民國新時尚,無可奈何地擁抱中國歷史上藝術家最大規模的深入基層、扎根生活的歲月。

頂尖級制瓷藝人向世界瓷都景德鎮集聚,他們沒有了帝國設計的繁褥樣稿,也不再描寫“大清光緒年制”的字樣,在昌江之畔的珠江,以藝術的名義結社,成立了月圓會,整日對酒當歌,圖謀新路。這些曾經帝國的藝術家,不再為官家提供的圖樣機械地填色,他們飛揚的藝術個性和嫻熟的繪畫技巧,在創新的驅動下,催生了一個新概念——淺絳彩。

“淺絳”一詞,是國畫中的術語,是中國山水畫中的一種設色技巧,元代黃公望便是駕馭這一技巧的藝術大師。改朝換代和對同治粉彩的摒棄,藝術家們選擇了淺絳,在瓷器上展示詩、書、畫、印的才華,在傳承中創新,在創新中張揚。 過去的工匠,終于敢在瓷器上落下自己的姓名,鈐上一枚得意閑章。淺絳彩瓷在那段時期大量燒制,名家輩出,大放異彩。

迫于生計,他們燒制的產品大多為民間用瓷,一些大師的精品力作也蒙上灰塵。直至上世紀八十年代,這些“大路貨”才受到世人關注,這朵絢爛的藝術奇葩受到它早已應有的禮遇。

淺絳的著色一定是淡雅的,先以濃淡相宜的墨線勾勒輪廓,再用草綠、淺蘭盡染山石、樹林、樓閣,少有紅色,一改同治彩的艷俗,風清氣正,書卷味濃。

古代的藝術家們,窮其一生追求詩書畫印爐火純青,而淺絳彩藝術大師,繪畫神形兼備,詩詞俱佳,書法功力深厚,印章逸趣橫生。

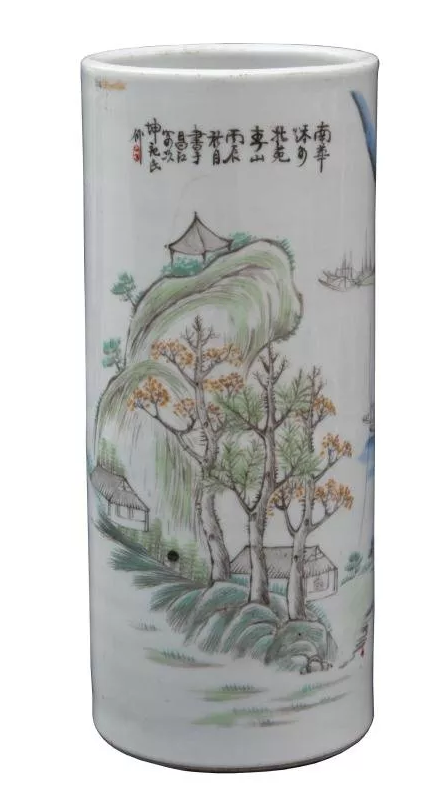

現家中藏有幾件淺絳彩瓷器,不敢斷定為大師的作品,但稱其為精品,實不為過。去年去重慶涪陵采風,閑暇之余在幾家古玩店游逛,相中了一個淺絳彩帽筒,因題有“坤記氏”落款,一眼便知是民國小有名氣的名堂款,雖有驚線,仍以高價買下。將帽筒置放于博古架上,細細欣賞,畫面以三棵古樹為主體,墨線勾劃古樹主干,幾枝新芽泛出翠綠,掛有赭黃色花朵,古樹泛新綠帶有明顯的反差效果,暗含喻義。古樹根植于荒石之中,繪畫者使用皴筆,勾劃石紋,樹下一民舍,一奇峰突起,山上有一亭,對面有用淺蘭色勾出的大山,山下繪有烏蓬船,船下簡單繪有幾筆波浪線條,傳遞波光粼粼、浩渺遼闊之意。整體畫面表達中國繪畫之最高境界——大寫意。帽筒頂端題有“南華秋水北苑春山丙辰秋月書于昌江客次坤記氏作”的字體,下鈐有一枚閑章。慢移此筒,似觀賞一幅山水軸卷,把握于手,感受別樣。

16年前,湖南一藏友帶來一口一品鍋,當時只是覺得畫面漂亮,蓋上繪有人物圖案,遂購之。隨著時間的推移,對這一藏品的認識逐步加深。這是一個典型的淺絳瓷器精品。整體畫面用淡墨勾劃,古樹、山石、房舍刻畫得極為細膩,用淡蘭粗勾遠山,民舍前方有身著紅、藍兩色服裝的人物,不知是老者論道,還是童子辯論,整體畫面春意盎然,自然和諧。后題有“萬里黃河繞黑山”句,不明其意。此罐蓋面繪有一老者和兩童子三個人物,兩側繪有翠竹,畫面層次分明,人物栩栩如生,為淺絳彩精品。雖蓋與罐并非原配,但作為兩件淺絳彩的藝術精品,也算是有失有得吧。

淺絳彩的風姿在上世紀四十年代隱身于藍綠的山水之間,收藏在中國藝術冊頁中留下淡雅的一瞥。

有詩為證:

風云突變帝制崩,瓷都爐火別樣紅,青綠山水淺絳彩,詩書畫印鋪其中。

前有程門領風騷,更有碧珊兩雨亭,珠山客次昌江畔,姿意揮毫八畫翁。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號