愛是什么?

從柏拉圖向蘇格拉底提問開始,愛的定義被人類反復拆解重組至今。胡塞爾對愛提出了'感知意向性',將愛歸類為對象體驗流中的一種;馬克斯舍勒認為愛是主觀消除對象危險性與工具性的重要聯系,將愛歸類為一種主觀價值;無論是胡塞爾的純粹現象,還是舍勒的精神現象,人們眼中對愛都抱有不同的認知。愛,是人類內心最難以琢磨的東西,甚至無法確定它到底是情感還是感知。藝術毫無疑問是挖掘這種極其復雜的內心元素的佼佼者,那么藝術家眼中的愛又都是什么樣的風景呢?

陳文驥,//,鋁塑板上油畫, 水性漆,29.2x52cm,2018

繪畫在平面基礎上,是視覺的抽象思考。色彩是陳文驥表達情感的重要成分。即使陳文驥的作品早已抽離了事物原有的物質形態與意義,他依舊用顏色維持著與極簡主義之外的聯系。這是陳文驥本能的自我保護,是讓自己不受某一種主義框架所帶來的壓力,對自我的愛。

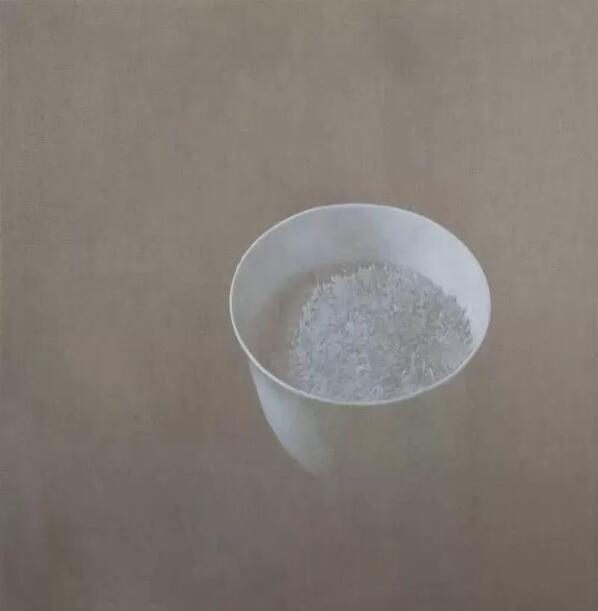

羅明君,米,布面油畫,100x125cm,2015

大米是中國家家戶戶飲食結構的重要組成部分。因此,羅明君的《米》是一種文化歷史象征。一碗熱騰騰的米飯,是開啟我們華夏農耕文明重要之根基,承載了中華飲食文明的發揚傳承;一碗熱騰騰的米飯,附著了藝術家對一個特殊時代的記憶——在全民揭不開鍋的困難時刻,一代人勒緊褲腰帶,以堅韌不拔的精神面對逆境的共同記憶;一碗熱騰騰的米飯,是我們安放孤獨漂泊的靈魂的容器,佐以倆仨小菜,有家人的牽念,米飯在,家常在。這是羅明君對家鄉一方水土的愛。

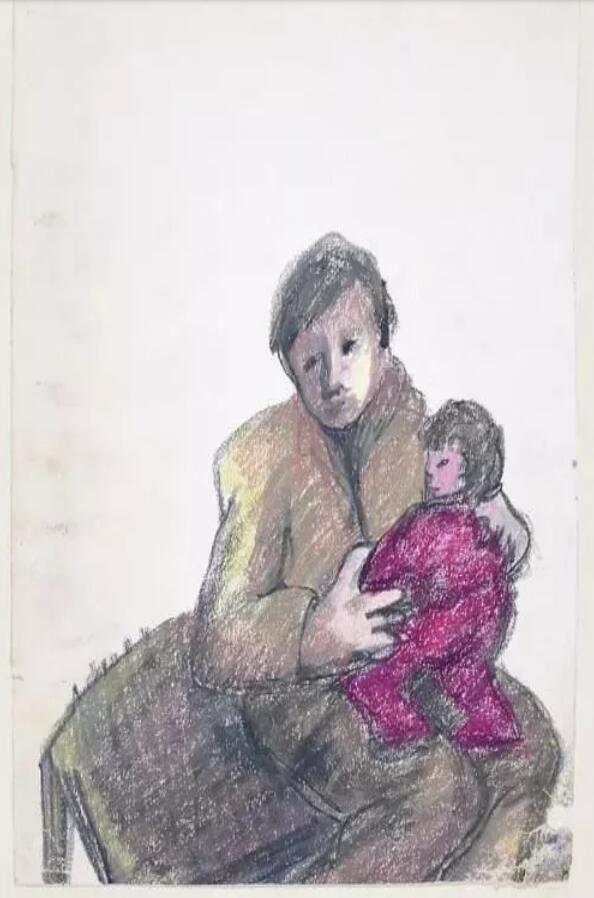

賀慕群,抱,紙上蠟筆,水粉,44.5x36.5cm,1985

眾所周知,油畫是賀慕群藝術創作中的重頭,而作為配角的紙本作品,率性而不失細膩敏感,厚篤而不失輕松靈動,一派泱泱大家之氣。她的某些紙本作品,其形式感、內蘊和力度不亞于油畫,它們基本上創作于七八十年代,顯然是畫家興之所至隨手拿到各式材料工具畫就的。閱讀藝術家所書寫的松散的日常散記,里面有孤獨和惆悵,有哀傷和感動,有愛與堅忍,也有感悟與遐思……賀慕群在人生不同階段對生而為人的種種感性體驗與內在思索由此得以呈現,這是賀慕群對生命的愛。

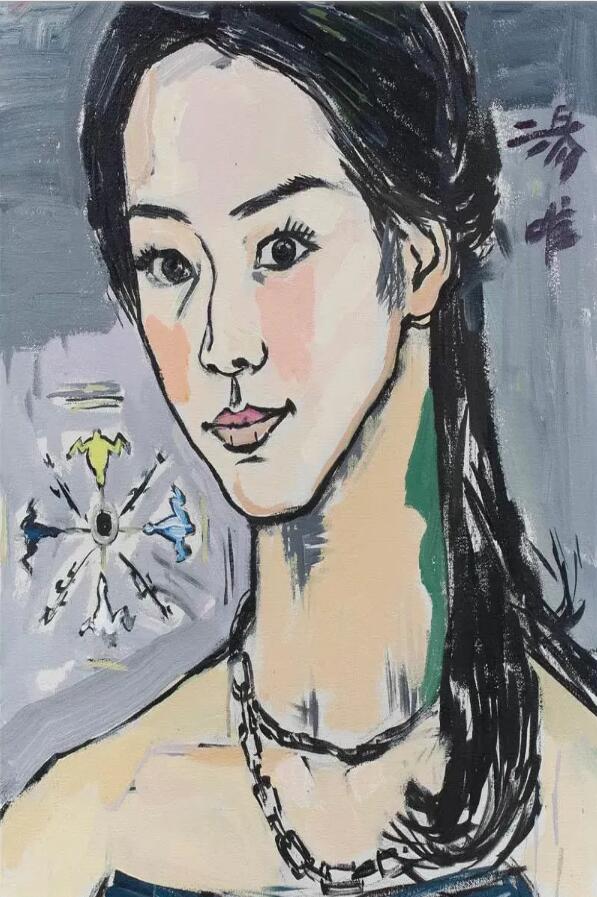

盛天泓,湯小姐,布面丙烯,60x50cm,2012

盛天泓一直堅持著寫生訓練,然而和傳統藝術學院的跋山涉水去尋找大自然不同,盛天泓提出為什么不能面對日常熟悉的海報、圖書、新聞甚至網絡熱點進行“寫生”?這些元素真真實實的構成了當今世界人們的視覺環境,只是被人們習慣性的麻木對待。盛天泓拒絕這種麻木,他坦然的將數字化時代當作當今人們"自然的真實"。即使數字化正改變人們"愛"的方式,我們在與時俱進當中亦必當有所堅持,這是盛天泓對時代的愛。

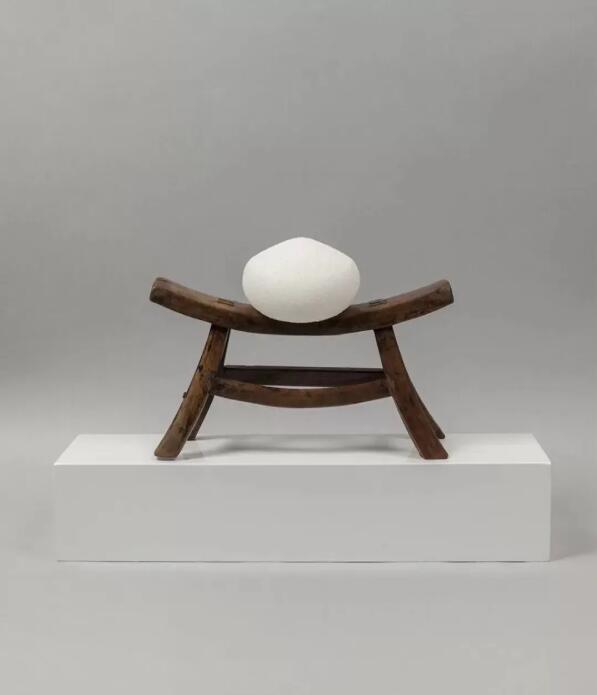

楊穹,大雪壓青松,板凳(清),漢白玉,聚乳酸,20x12x30cm,2016

楊穹喜歡盆景與古董,即使當代裝置藝術發展至今,傳統中式物件一直有著相似之處。古人很少直接表達真實情感,甚至不存在于作品之中,而是將創作者與欣賞者一起引入一個冥想空間。于是楊穹嘗試用普世的當代藝術形式,去重新挖掘祖先留下來的美學價值。這是楊穹對傳統內涵與智慧的愛。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號