仇英,字實父,號十洲,明代人。善工筆,山水、人物、花鳥、樓臺亭閣界畫全能,尤其擅長工筆重彩人物與青綠山水,其畫面多工整、秀麗,屆時與沈周、文徵明、唐寅并稱為“吳門四家”。但仇英文化修養不博,其專畫傳統題材,其摹古功底深厚,作風嚴謹不拘。

現存仇英《西廂記圖頁》,傳為清人冠以仇英之名所繪。《西廂記圖頁》依據元代作家王實甫創作的雜劇《西廂記》,又名《崔鶯鶯待月西廂記》為藍本而繪。《西廂記》講述的是相國小姐崔鶯鶯隨母于普救寺內,偶遇書生張生(名張珙,字君瑞)。隨后張生在仕女紅娘的幫助下,與鶯鶯相知相戀,后又經歷沖破匪將孫飛虎劫親、崔母賴婚、鄭恒索配等重重阻撓,最后和崔鶯鶯有情人終成眷屬、功成名就的故事。王實甫創作的《西廂記》在一定程度上否定了封建社會強調以階級門第、“父母之命媒妁之言”的禮教為準的傳統聯姻方式,而歌頌了以才子佳人、自由愛情為基礎的結合。

《西廂記》不僅在戲劇領域中大放光彩,影響了明代劇作家湯顯祖的《牡丹亭》,也影響到了其他藝術形式。如在文學小說中,影響了清代作家曹雪芹的《紅樓夢》。而在繪畫領域中,明代著名畫家仇英、陳洪綬等都曾以其為題,創作過畫作或版畫插圖。相對于文字敘述,插圖形式的圖像敘述更有視覺沖擊力,可以更直觀的表現時間、空間、地點以及人物。而仇英(傳)《西廂記圖頁》不僅有插圖形式的敘事功能,在藝術欣賞上也有其價值。仇英(傳)《西廂記圖頁》一共分為八幅,分別為普救寺殿前奇逢、崔張月下花陰聯吟、張生月下撫琴訴心聲、崔鶯鶯妝奩內得情箋、嬌俏紅娘傳書遞簡、癡情張生攀墻赴會、崔夫人堂前拷問紅娘、鶯鶯郊外送別張生。

一、 名剎古寺遇佳人

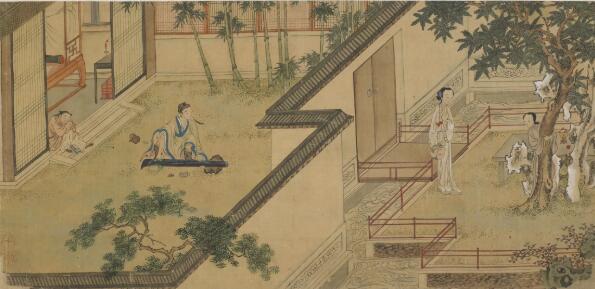

《西廂記圖頁》其一

18.5×38 cm 美國弗利爾美術館藏

“張生如同溺斃,屏住了呼吸。忙問道法聰和尚:“這是人是仙?”” ——《西廂記》長江出版社 蔣見深譯

畫面整體設色素雅、氛圍平靜,其中四人物處于一出庭院中,廳中佛像表明地點所在寺廟內,院中假山、梅、松、鶴增添情趣,兩兩人物處于畫面對角線站立。崔瑩瑩著黑色羅裙低頭頷首,左手執折扇掩面,右手扶腰,眉眼含春,呈害羞狀,似乎是見了生人受到驚嚇而躲。紅娘著藍色羅裙,個子嬌小,一手執團扇掩護小姐,另一只手攜一束桃花,臉上露出嬌俏的笑容。右側一棵青松下一個白面書生視線停在崔瑩瑩身上不舍離開,呆呆站在原地,身旁一年長的和尚正拉他著示意往回走的狀態。畫面篇幅雖小,但是卻給觀者最直接的人物性格的感受,崔鶯鶯作為大家閨秀的害羞,紅娘是嬌俏護主的貼身丫鬟,張生初見美人時呆模呆樣,和尚怕張生露出糗態的精明事故。

王實甫《西廂記》中,張生進京趕考的途中,游歷千年古寺普救寺,寺中邂逅相國小姐崔鶯鶯。崔鶯鶯父親過世后,與崔母居住于普救寺西箱內,一天與丫鬟紅娘在院內賞花偶遇張生。《西廂記》中記“蘭麝香仍在,佩環聲漸遠,張生癡迷半響,才潦草歸去。”描述的正是張生偶遇崔鶯鶯的第一幕,其久久沒有回過神來,情隨目視、神魂顛倒,不舍離去的癡態。

二、崔張月下隔墻對詩

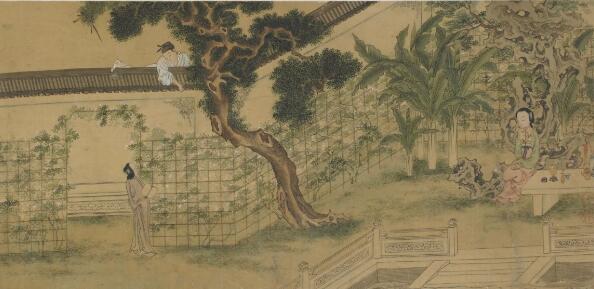

《西廂記圖頁》其二

18.5×38 cm 美國弗利爾美術館藏

“玉宇無塵,銀河瀉影,月色橫空,花陰滿庭”——(元)王實甫《西廂記》

《西廂記圖頁》其二,描述的是《西廂記》中崔鶯鶯與紅娘月下燒香,崔鶯鶯有感而發,借月吟詩。癡情的張生廂外盼佳人,兩人月下花影吟詩相對的場景。張生知曉崔鶯鶯住在西廂后,便借住寺中書房內。癡情的張生得知崔每晚鶯鶯同紅娘入園為父燒香禱告時,便在墻外等待,崔來,張生便隔墻吟詩:“月色溶溶夜,花陰寂寂春,如何臨皓魄,不見月中人。”鶯鶯也和詩道:“蘭閨久寂寞,無事度芳春,料得行吟者,應憐長嘆人。”通過詩歌的一唱一和,崔鶯鶯也對墻外深情公子暗生好感。

畫面由一墻分為兩個不同的單元,分別是崔瑩瑩、紅娘燒香談心事和張生攀柳盼佳人。畫中無論人物、景物都刻畫得工整秀麗,畫面左邊是身著藍衣淡黃卦的崔鶯鶯和粉色羅裙的紅娘,從人物服飾可以分辨兩人的人物個性身份。崔著藍色大袖外披著淡黃色卦子,腰間系一條紅帶,紅色、黃色等象征崔作為相府小姐的端莊華貴,大袖與旁邊紅娘的窄袖對照,交代紅娘作為丫鬟窄袖便于日常勞作。崔鶯鶯依靠在假山石旁,紅娘則持團扇站立在她身旁,香案與香爐交代背景。右邊是墻外身著一襲素衣的張生站于一棵柳樹上,望著崔鶯鶯出神。

三、張生月下撫琴訴心聲

《西廂記圖頁》其三

18.5×38 cm 美國弗利爾美術館藏

“鳳兮鳳兮歸故鄉,遨游四海求其凰。

時未遇兮無所將,何悟今兮升斯堂!有艷淑女在閨房,室邇人遐毒我腸。何緣交頸為鴛鴦,胡頡頏兮共翱翔!凰兮凰兮從我棲,得托孳尾永為妃。交情通意心和諧,中夜相從知者誰?雙翼俱起翻高飛,無感我思使余悲。”

——《鳳求凰》(漢代)司馬相如

此圖是經歷孫飛虎搶親,崔夫人悔婚為背景,張生因此致病,崔鶯鶯愁恨不得有情郎,于是紅娘設計撮兩人,讓張生月下撫琴訴心聲,張生彈了一曲《鳳求凰》,琴聲含情幽婉,說道“昔日司馬相如得此曲成事,我雖不及相如,愿小姐有文君之意”,鶯鶯聽后十分感動,便叫丫鬟紅娘前去安慰,張生借此書信一封給紅娘帶給鶯鶯。

圖中顯示廂房一角的景色,張生于院內文竹旁蹲坐撫著地上的琴,一書仆抱腿低頭閉眼憨睡狀,坐于房門階梯處。墻外崔鶯鶯右手執團扇左手手指輕貼朱唇,似乎有點吃驚之態,而紅娘立在假山旁,雙手環抱一顆槐樹,對著吃驚的鶯鶯會心一笑,早已經知道張生同小姐的心事。此圖呼應圖冊之二,兩幅畫構圖皆為一墻兩面,其二為張生月下窺鶯鶯,其三則是鶯鶯聆聽張生,同為院內拜月,人物的位置有所不同,交代故事情節的轉變。院內張生的琴聲、墻外流水潺潺聲,張生操琴傳情,鶯鶯凝神諦聽。令人一同仿佛躍入畫中,感慨道一曲《鳳求凰》怎么害得了這相思?

四、崔鶯鶯妝奩內得情箋

《西廂記圖頁》其四

18.5×38 cm 美國弗利爾美術館藏

“相思轉恨添,謾把瑤琴弄。樂事又逢春,芳心爾亦動。此情不可違,虛譽何須奉?莫負月華明,且憐花影重”————(元)王實甫《西廂記》

聰明伶俐的紅娘恐怕直接把張生的簡帖兒給小姐有不便之處,便把簡帖兒置于妝奩中。鶯鶯嘴上雖嚴斥紅娘,但心里關心的張生的病情,最后給張生回信,以“待月西廂下,迎風戶半開;隔墻花影動,疑是玉人來”,來約張生相會。

此圖描繪西廂內,池塘里荷花綻放、荷葉翠綠,水流潺潺。鶯鶯的閨房一角內,只見崔鶯鶯身著短袖圓領衫,一手執信,一手捂臉,粉面含春、嬌羞之態。門外綠藤爬墻,青松挨著屋檐。紅娘從門外紅色欄桿外款款而來,其一手拿水壺,一手握著小姐的清洗工具,正要為剛起床的小姐梳妝打扮。此畫處處描繪得當,畫面占據主體的仍然是院內的景色,人物更像是點綴,但畫面呈現的效果仍然緊扣主題,交代故事背景也不失平衡。

五、俏紅娘傳書遞簡

《西廂記圖頁》其五

18.5×38 cm 美國弗利爾美術館藏

紅娘雖不識字,但心里早就曉得小姐對張生芳心暗許、外冷內熱,又礙于大家之秀的面子,只呵責于自己,于是奉小姐之命傳書給張生。那廂癡情的張生又害了相思之苦,臥病不起。

畫面中紅娘從左邊款款走來,橋上一只小狗似的動物緊隨其后,紅娘一手執扇,一手拿著要給張生送的信。湖中碧綠的荷花處處開放,庭中主要樹木皆為點葉,兩三樹木筆直樹立,青、灰色太湖石兩兩呼應,而門口一角,張生的書童仿佛早早便在門口等候。

六、癡情張生攀墻赴會

《西廂記圖頁》其六

18.5×38 cm 美國弗利爾美術館藏

“待月西廂下,迎風戶半開;隔墻花影動,疑是玉人來” ——(元)王實甫《西廂記》

張生收到崔鶯鶯的來信后,恢復了生機。當晚,張生興高采烈地赴約,但由于紅娘在場,鶯鶯又羞又怕,只好假裝生氣,訓斥張生有失讀書人的體面,而后張生一病不起。鶯鶯得知后,派紅娘前來探望張生,暗示當夜鶯鶯一定前來相會,張生本是相思病成疾,聽后病即痊愈。深夜,鶯鶯來到張生書齋,與張生私訂了終身。

前幾幅畫里,崔張二人都有一墻之隔。一墻之隔也暗示二人身份的懸殊,和階級門第不符,隨著故事情節的推進,在其六中張生試圖翻越高墻。背景交代在西廂院內,白色的藤花滿簇著花架,老樹、芭蕉生長其中,畫面之中崔鶯鶯坐于假山下持扇觀望紅娘處,前方擺著供奉用的香爐用品。只見張生身著白衣,其半身已翻越墻內,而洞悉一切的紅娘抬頭張望。

七、崔夫人庭前拷問紅娘

《西廂記圖頁》其七

18.5×38 cm 美國弗利爾美術館藏

日子漸久,此事被崔夫人察覺,她怒氣沖天,拷問紅娘究竟是怎么回事。紅娘見事情敗露,為成人之美,以身犯險,與崔夫人拒理相爭,數說崔夫人有言在先,卻又悔婚之事。巧妙地說服了崔夫人許小姐同張生為妻。

畫面主體居于右側,左側留白。作者著重刻畫右邊的部分,青色的太湖石上一小樹盤踞,向后的主角人物映入眼簾,崔夫人端坐在正堂屏風前面,頭戴黑色的發飾,身穿藍色上衣,素色羅裙,披正紅色的披肩,其手執一長杖。她身旁一小童正指著紅娘。隨著二人視線看去,紅娘正在地上跪著,仿佛嘴里細說著什么。而紅娘身后,窗戶一角崔鶯鶯一手扶窗,在偷聽著他們的談話。

八、崔鶯鶯郊外送別張生

《西廂記圖頁》其八

18.5×38 cm 美國弗利爾美術館藏

“淋漓襟袖啼紅淚,比司馬青衫更濕。伯勞東去燕西飛,未登程先問歸期。雖然眼底人千里,且盡生前酒一杯。未飲心先醉,眼中流血,心內成灰。” ——(元)王實甫《西廂記》

崔夫人雖答應將鶯鶯許配給張生,但要求張生必須立即上京考試,考中狀元即可迎娶崔鶯鶯。方得佳音,便要離別,郊外秋色蕭索,紅葉如血,正是離人淚。鶯鶯于郊外送別張生,兩人依依不舍。故事最后張生高中狀元,與崔鶯鶯有情人終成眷屬。

此圖畫面基調偏暖調,蟹爪、夾葉勾的樹木,多用赭石、朱砂色,郊外的山石也都用赭石渲染,描繪一種秋郊離別之景。畫面中心是鶯鶯一手掩面,一手搭在張生手上,兩人相互依偎不舍告別。紅娘位于畫面最右側,其懷中抱著酒壺,右手同張生揮別,一旁是轎椅在等候鶯鶯。此時張生也是一手拉著鶯鶯,一手指向書童方向。水岸邊有一條白色小橋,橋旁是車夫靠著樹干,交叉雙手于胸前表現其不耐煩,書童拉馬觀望等待不舍離去的主人。

“永老無離別,萬古常完聚,愿普天之下有情人終成了眷屬”,是《西廂記》主題的點睛之筆,《西廂記》之所以能恒久流傳、持久魅力,是因為在封建社會中,人們希望能逾越封建禮教的高墻,而追求自由美好的愛情和婚姻,所以王實甫的《西廂記》表達的不單是希望張生和崔鶯鶯能結為夫婦,而是希望廣大青年男女都能夠有情人終成眷屬。繪畫作為文獻的一種表現形式,仇英(傳)《西廂記圖頁》只流傳八幅,雖情節不夠完整,篇幅不長,但直觀的表達了《西廂記》的主要情節,不僅達到了插畫的敘事的目的,也不失作為繪畫作品的藝術品格。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號