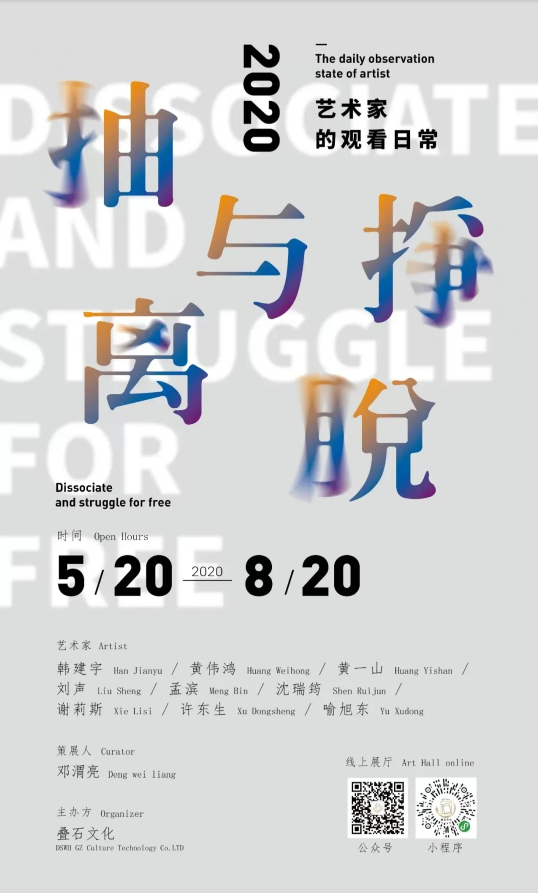

2020年5月20日,“抽離與掙脫--2020藝術家日常的觀看”在線上開幕,本次展覽由廣州疊石文化主辦,鄧渭亮博士策展,展出韓建宇、黃偉鴻、黃一山、劉聲、孟濱、沈瑞筠、謝莉斯、許東生、喻旭東九位藝術家作品約40件(套),作品以繪畫為主要創作媒介,推出的視頻是藝術家在疫情期間的生活和工作狀態呈現,展覽將持續至2020年8月20日。

2020年伊始,一場席卷全球的“新冠”疫情擾動了世間的平靜。人們在驚恐和疏離中產生了對日常的不真實感。而疫情的持續延燒,也讓人們重新審視自我與他者,人與環境的關系。無論身處城市或鄉村,個體都會不自覺地確認存在感,時刻感受著世界的變化。可謂人生在世,無法逃脫生活。

相比普通人的日常觀看,藝術家更像是某種“敏感的存在”。通過作品,他們不同于常人的目之熟睹,而是一群獨特的小眾,浮世圖像的敏感制造者。如果說疫情讓人與人產生社交隔離,使得大眾產生了不真切的虛幻觀看,對于藝術家們而言,平素他們也會不自覺地隔離在自己的空間里,思考、感悟,沉浸放松疲乏的身心,感覺自己仿佛從世間俗事中掙脫出來。可以說“抽離”就是藝術家的思考日常,它關乎觀看,更是可以在生活與創想之間自由切換的方法;“掙脫”則是藝術家渴望心靈慰藉、抒發生命的狀態。

在足不出戶的日子里,人們雖然不能簇擁在美術館,但通過互聯網依然能讓人們通過觀看藝術來放松生命的緊繃。此次參展的藝術家大都生活在廣州,2020既是對我們所處年代的記錄,也是對020地理存在的感知與熱愛。通過作品,藝術家則抽離于日常生活之外,對他們所處的社會環境進行反思,各自以獨特的藝術語言講述自己,也描述著時代。

抽離與掙脫

2020藝術家的觀看日常

文/鄧渭亮

2020年,一場席卷全球的“新冠”疫情擾動了世間的平靜。人們在驚恐和疏離中產生了對日常的不真實感。而疫情的持續延燒,也讓人們重新審視自我與他者,人與環境的關系。無論身處城市或鄉村,個體都會不自覺地確認存在感,時刻感受著世界的變化。可謂人生在世,無法逃脫生活。

相比普通人的日常觀看,藝術家更像是某種“敏感的存在”。通過作品,他們不同于常人的目之熟睹,也不似科學家的理性。而是一群獨特的小眾,浮世圖像的敏感制造者。

人們在觀看藝術的時候,總不由得被光怪陸離的畫面所吸引,凝視思索之中,或嚴肅、或荒誕、或欣喜、或悲傷、或驚嘆。到最后,終歸是一場關于體驗的虛幻風暴。如果拉長時觀看的時間軸,藝術家們的圖像創作更像是某種巧合的暗喻。這些看似瑣碎、感性的碎片是他們從日常生活中的抽離,因為大多數藝術家都是旁觀者,他們總是審視和質疑著周遭一切。

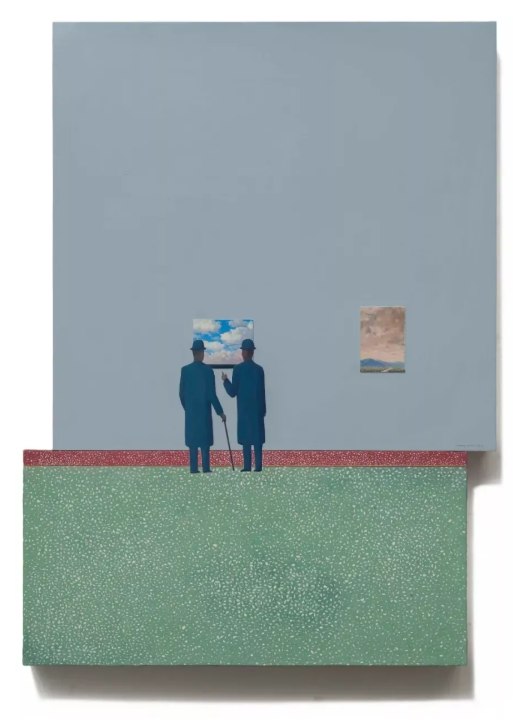

黃一山 《云理論》 88×120cm

板上綜合材料 2019

如果說疫情讓人與人產生社交隔離,使得大眾產生了不真切的虛幻觀看,對于藝術家們而言,平素他們也會不自覺地隔離在自己的空間里,思考、感悟,沉浸放松疲乏的身心,感覺自己仿佛從世間俗事中掙脫出來。可以說“抽離”就是藝術家的思考日常,它關乎觀看,更是可以在生活與創想之間自由切換的方法;“掙脫”則是藝術家渴望心靈慰藉、抒發生命的狀態。

在足不出戶的日子里,人們雖然不能簇擁在美術館。但通過互聯網依然能讓人們觀看藝術來放松生命的緊繃。本次展覽即采用線上展的形式,呈現了九位藝術家的作品。

謝莉斯 《鏡像自我認知測驗》 185cmX150cm

布面丙烯 2014

黃一山、謝莉斯的作品都首先以其一絲不茍抓住觀者的眼球。黃一山作品多呈現室內一角,人在封閉的空間里演繹著各種情緒。觀者足夠細心的話,地板上細碎的背景和畫面情緒張力是暗合呼應的。藝術家顯然在材料和質感等元素上花了很多心思,而在兩者組成的空間中,卻透露著違反日常經驗之處。構成空間的材料讓人似乎觸手可及,但空間本身卻并不遵守透視規律,它沒有向縱深發展,反而向前傾,迫不及待似的完全展示在觀者面前。更讓人詫異的,是在這似平面又似立體的空間舞臺上那一個個莫名其妙的人,多數唱著獨角戲,在這封閉安全的角落里,肆意釋放孤獨,詮釋百無聊賴。

黃偉鴻 《標準動作·一口氣》

紙本丙烯 42X30cm 2020

謝莉斯的目光則轉向室外,她喜歡截取城市的一角。然而,雖然這些作品描繪的是室外環境,觀者卻絲毫不覺開闊,畫面被各式建筑物塞滿、擠壓,與黃一山一樣,謝莉斯營造出的仍是一個封閉的空間,雖結構更為復雜,但同樣清晰冷峻。盡管人們理智上知道城市的道路密集,但在這畫面上沒有留有出口,就像《看不見的城市no.5》中那條似乎被困在一圈高樓之中的狗一樣,人類也被困于這鋼筋水泥之中,接受著城市對人的規訓。對井然有序的刻畫感興趣的還有黃偉鴻,他的作品都圍繞“秩序”展開。在《標準動作》這個系列的作品中,黃偉鴻將目光對準正在工作的人,在重復的動作中,不僅標準的產品被制造,標準的人類也在這個過程中逐步成型。

韓建宇《林中路NO.3》 150x120cm

亞克力 木 水彩紙 丙烯 2019

與以上三位藝術家所依據的現實空間不同,韓建宇的《林中路》系列似乎發生在一個虛幻的時空中,畫中一切人與物都處在一個不知何時、不知何地的所在。與黃一山顛倒了的空間感不同,也與謝莉斯收縮的空間感不同,韓建宇以一塊塊富于變化同時具有視覺統一感的色塊,營造了一個光怪陸離又無限延伸的空間。在韓建宇的作品中,來自文明社會的人類和物體,和自然界的動物、林木似乎相處和諧,然而這些拼貼物真的能與自然融為一體嗎?

前面的案例都藝術家在講述人與城市,人與空間的話題。當人們受夠了城市的喧鬧、壓抑和制度的規訓,總會試圖轉向自然中尋找安慰。

喻旭東 《關于自然的繪畫-廢物繪畫》

布面油畫 165X140cm 2015

喻旭東的作品《關于自然的繪畫》系列就是這種回歸的表現。在這些作品中,人要么完全消失,要么僅留下一個輪廓,自然中的一切都是那么鮮活生動。這與作品中那張揚、濃艷的色彩有關,更與喻旭東真實的身體體驗和感受有關,他曾說:“對于繪畫來講,并不是要通過我們的雙眼來得到所謂真實的形象,而是通過感知進入繪畫時刻”。喻旭東用西畫的技法,傳統國畫重構自然的方式,傳達出人處于自然中的那種全身心得以舒展的原始生命力,自然的靈通過肉體的感知抵達于心。

沈瑞筠 《自留地——微風》

絲綢上國畫和油性顏料 25.5X34.5cm 2020

然而,城市的便捷和鄉野的落后往往使人們這種向往自然的心如同“葉公好龍”一般,相比現實,人們更適應田園牧歌式的想象。沈瑞筠的《自留地》系列作品便像是一種折衷狀態,在城市的邊緣,城鄉結合處,在遍地人造物的縫隙中,保留一塊肆意生長的園地,以此與原始大地的滋養力保持些許聯系。

劉聲 《xs28》 紙本水彩

79×110cm 2018

若說誰最受益于大地的直接滋養,毫無疑問便是農民了。劉聲一直關注番禺西三村的農民現狀,在作品《阿沛》中,他以連環畫的形式講述了一位名為“阿沛”的農民成長和外出種地的經歷。挖蜆、種蕉是阿沛先后倚仗的謀生方式,這也是當地大部分農民主要的謀生之道,要么出海,要么下田。在阿沛樸實的講述中,觀者也得以窺見農民生存的不易和隨時代而變的社會環境。而在水彩畫《西三》系列作品中,農民的形象更加具體可感,黝黑的皮膚、簡陋的環境、辛苦的勞作,展現出真實的農村生活。農民的生活得益于自然的饋贈,但這片土地究竟是給予了他們免于饑餓的自由還是使他們牢牢困守于此不得解脫?這無疑讓他的作品更具社會學的觀察意義。

孟濱《表層3》

布面油畫 80X80cm 2019

孟濱的作品更傾向于個人對油畫本體語言的探索,《表層》系列色彩厚重而濃烈,如大地在涌動,力量噴薄欲出。脈絡來自“繪畫的新精神”,體現“繪畫似乎不再表達這個世界,而只表達繪畫本身……”,他曾說:“繪畫和語言之間應該有虛位。”故以圖像論,無盡的想象和感覺還是留給觀眾。許東生近期系列作品《行腳歷史》則充滿了禪悟式的神秘主義,當代藝術可以強調“烈度”,也可以含蓄玄妙,更應該是一種“忘記當代”的觀念下的獨立思考。從來都是作為色彩的隱身者而存在的光,在他的作品中成為獨立和物質化的符號,當他決定用魅惑的色彩和靈動敏銳的手感來著重揭現自然生命的隱蔽層面的時候,他只是想對我們說,他所做的是對宿命最深刻的一聲喟嘆!

許東生 《行腳歷史——道是葛仙采藥處》

布上油彩 100X100cm 2019

本次展覽的“2020”藝術家,他們大都生活在廣州,2020既是對我們所處年代的記錄,也是對020地理存在的感知與熱愛。面對飛速發展的城市,不同背景的人們生活于此,學會著互相適應。通過作品,藝術家則抽離于日常生活之外,對他們所處的社會環境進行反思,各自以獨特的藝術語言講述自己,也描述著時代。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號