「絕密競投 — 巧奪天工」拍賣精挑細選不同收藏板塊的杰作,供慧眼藏家雅鑒。拍賣將以紙上競投(或稱默拍)方式進行,只接受客戶以書面作保密委托競投,既保留競拍的精髓,同時有私人洽購的保密優勢。

本次拍賣中國藝術品部呈獻兩件乾隆時期珍品,分別為清乾隆粉青釉淺浮雕五龍圖梅瓶及清乾隆御制白玉光素菊花鈕茶壺,可謂中國工藝巔峰杰作。

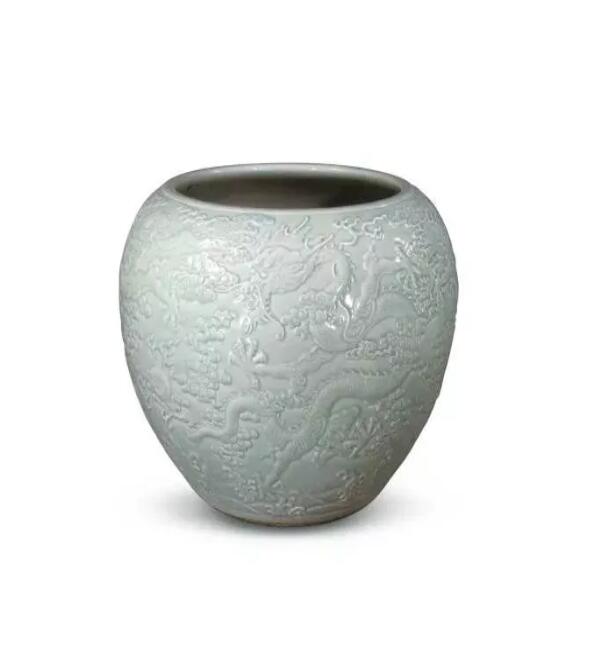

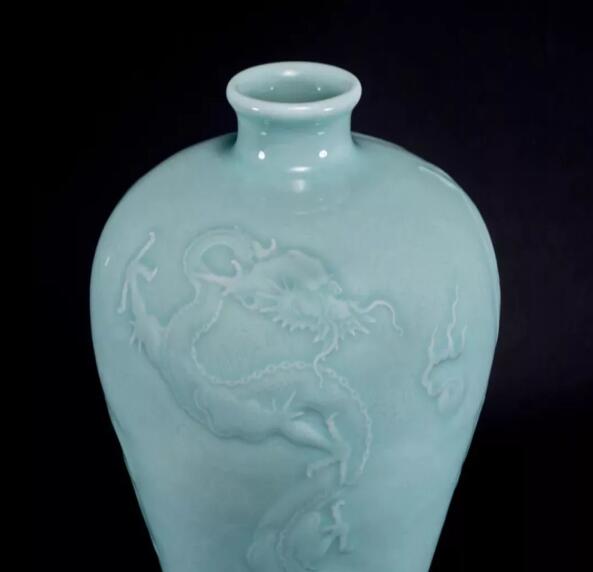

清乾隆 粉青釉淺浮雕五龍圖梅瓶

、

清乾隆 粉青釉淺浮雕五龍圖梅瓶

《大清乾隆年制》款

35.3 公分

來源

英國收藏

香港蘇富比1997年11月4/5日,編號1356

出版

《香港蘇富比三十周年》,香港,2003年,

圖版150

本品所呈形制、雕工、釉色、紋樣,和諧相宜,鬼斧天成。青釉溫潤,線條流麗,浮雕海水龍紋,傲顯天威,展現唐英督陶時期景德鎮御窯之精制妙造、雅致大方。唐英十六歲入宮,雍、乾兩朝期間在內務府供職,涉獵清宮浩瀚庋藏,飽覽前朝經典,秀穎聰慧,借鑒創新,恪盡職守以投圣意。此瓶精益求精,至臻大雅,處處展現雍正晚期至乾隆初年御瓷特色。早約四千年前陶瓷初興之時,青釉已為人所鐘。及至北宋,天青蘊藉臻絕,偏安以后,續燒柔色,秉承趙家一貫高致品味。觀南宋龍泉青釉上品,釉色瑩潤,如春翠綠,微泛天藍,延此逸風。青釉樸雅,向受惜慕,但或因制作難艱,還原氣氛下方可燒就之水漾透亮,元明絕跡,直至雍正一朝始才復興,多綴小器,配飾浮雕者極罕。然此類盛清青釉浮雕,也有雛例可依,如雍正年制云龍紋缸,圖見周麗麗,《清代雍正至宣統官窯瓷器》,上海,2014年,圖版3-32 。此梅瓶所罩青釉柔和,翠中泛藍,晶瑩澄澈,絲毫沒有乳濁暗啞之感,勻施在深刻邃雕之海水龍紋上,釉隨飾起伏散聚,層次分明。

清雍正 青釉剔刻花云龍紋缸

?上海博物館

梅瓶小口厚唇,上寬下斂,近足復張,輪廓線條收放有度,柔中帶剛。遙想盛清當年,藝匠必經周密計量、斟酌考究,每個步驟一絲不茍,方可制得如斯佳器。細膩之處,不禁讓人聯想到明初龍泉青釉梅瓶,如東京國立博物館橫河民輔舊藏之例,載于《東京國立博物館圖版目錄:中國古陶磁篇》,卷2,東京, 1990年,圖版486。浮雕之深峻有力,則與元代龍泉青釉罐上雕刻有異曲同工之妙,如奈良大和文華館藏云龍紋四系瓶,圖載于三上次男編,《世界陶磁全集》,卷13:遼、金、元,東京,1981年,圖版156。

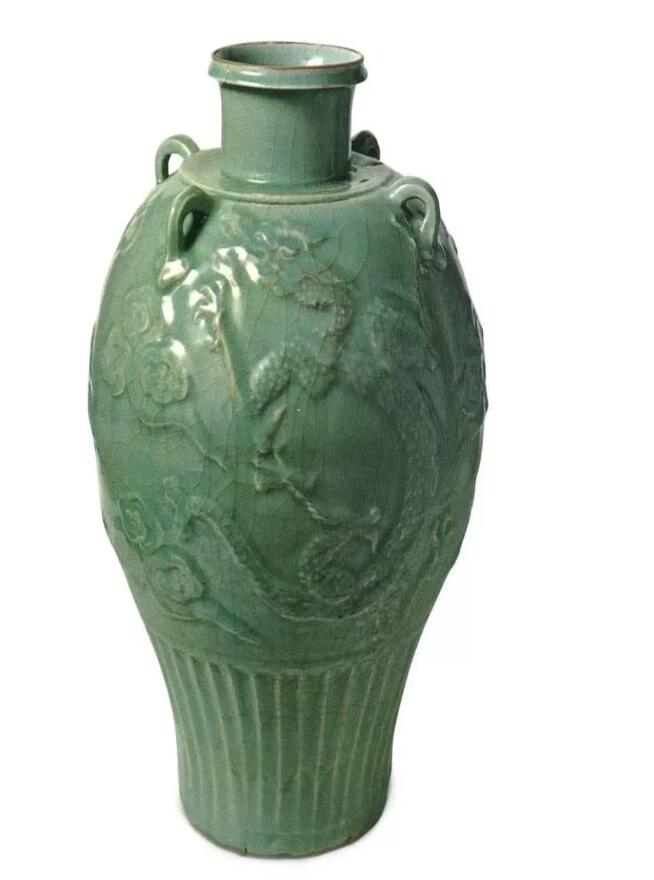

元 龍泉青釉云龍紋四系瓶

出處:三上次男編,《世界陶磁全集》,卷13:遼、金、元,東京,1981年,圖版156

此瓶既蘊前朝龍泉瓷風,或也承載朱明巧思,如永樂釉里紅海水留白龍紋梅瓶,雍正一朝也有仿效,見北京故宮博物院藏例,圖載于耿寶昌,《明清瓷器鑒定》,香港,1993年,圖26C。

龍紋,屬中國工藝品紋飾大宗,乘浪、穿云、逐珠,雕瓷常有飾之,但此梅瓶上所呈,剔刻利落,龍軀矯健,疏密有致,活靈活現,隱涵古韻,一般龍紋實難相媲美。

器上雕五龍,當中一龍曲身攀瓶而上,其他游龍則兩兩相對,上大下小,尊卑立分。清代以前,龍紋多采對稱或對等之貎,鮮有高下之別。細觀此梅瓶上之三爪巨龍,軀若蟠蛇,傲踞器肩,吻含火珠,俯沖往下,進逼奪浪而出之五爪小龍,威風凜凜,布局精心,尤為罕見,展示唐英麾下妙思巧工。大小二龍相持,又稱蒼龍教子,或喻天子與儲君的關系,暗示皇位更迭,但也有指乾隆帝借著三爪巨龍與五爪幼龍的搭配,表達他對先父雍正帝的敬慕,順頌孝賢之道。

清乾隆 粉青釉淺浮雕五龍圖梅瓶

《大清乾隆年制》款

三爪龍紋,呼應早期瓷器飾樣,例如 Ernest Grandidier 舊藏元代藍地三爪白龍梅瓶,尺寸略小(33.6 公分),現存巴黎吉美國立亞洲藝術博物館,藏品編號G121。另參見一龍泉青釉大盤,盤心素貼三爪龍紋,定為元代十四世紀早至中葉之器,圖載于康蕊君,《Chinese Ceramics In The Topkapi Saray Museum Istanbul. A Complete Catalogue. I . Historical Introductions. Yuan and Ming Dynasty Celadon Wares》,倫敦,1986年,圖版109。

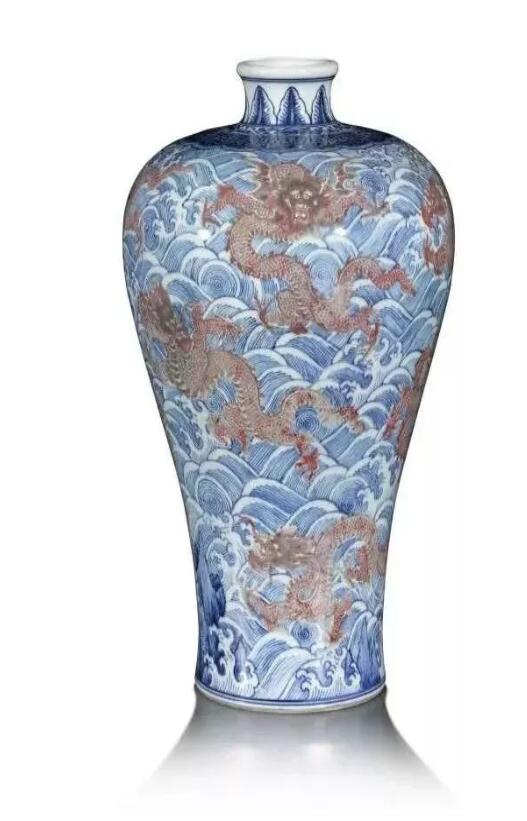

同代瓷器也有飾爪趾數目不一之龍,特別是九龍紋梅瓶尤為多見,例如一乾隆青花釉里紅梅瓶,初售于倫敦蘇富比1973年11月27日,編號275,后三度售于香港蘇富比,1979年5月22日,編號197、2002年5月7日,編號579及2006年4月10日,編號1536。北京故宮博物院也藏一相關乾隆篆款青花釉里紅梅瓶,圖見《故宮珍藏康雍乾瓷器圖錄》,香港,1989年,圖版8。

清乾隆 青花釉里紅「水波九龍」圖梅瓶

香港蘇富比2014年10月8日,編號3901

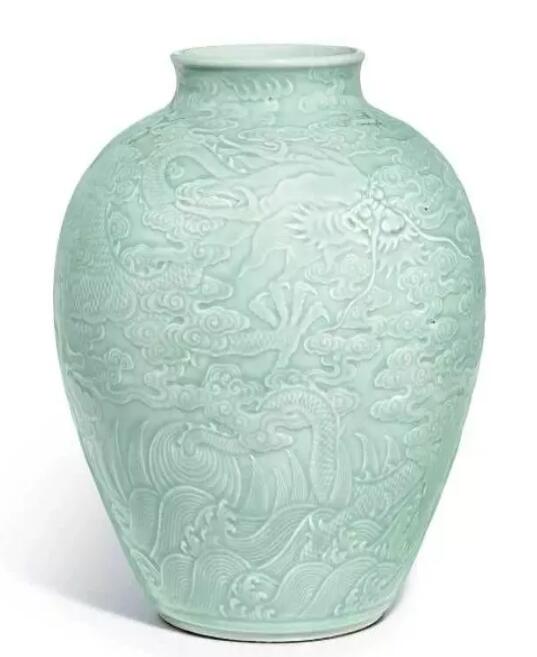

三百寒暑,光澤依然,繼續獨領風騷。翻閱公私收藏記錄,未見同式之器,遂悉此瓶或為孤品。然尚有尺寸、紋飾稍異者堪資比較,如一瓶身較矮之例(34.9 公分),1982年6月4日經紐約蘇富比拍出,編號220,同飾五龍,但圖樣布局與此相異,奈何遭窯縫破相,貫穿年款、延展瓶身,莫不婉惜。另有一尺寸較小之例可作參考(33 公分),器形稍欠婀娜,雕三龍,俱五爪,原屬Albert Keller 雅蓄,初售于紐約蘇富比1982年6月4日,編號219,后入靜觀堂藏,再于1996年11月3日經香港佳士得易手,編號572。還可參考一乾隆篆款粉青釉蒼龍教子圖罐,密雕五爪雙龍,其來源顯赫有緒,舊屬洛赫勛爵收藏,后入東京出光美術館,2014年10月8日經香港蘇富蘇富比拍出,編號3901。

清乾隆 粉青釉浮雕「蒼龍教子」圖罐

《大清乾隆年制》款

香港蘇富比2014年10月8日,編號3901

「惟有形狀與圖案才能讓文字和音樂觸及那份寂靜,猶如那個中國瓷罐依然堅毅地在其寂靜中躍動」

—— 節錄自艾略特,《燒毀的諾頓》,1936年

梅瓶雍雅典麗,青龍御濤駕浪,年華雖已數百,依然屹立旁觀,見盡蒼海桑田,若把艾略特之詩句套用于此,或未嘗不可。

清乾隆 粉青釉淺浮雕五龍圖梅瓶

《大清乾隆年制》款

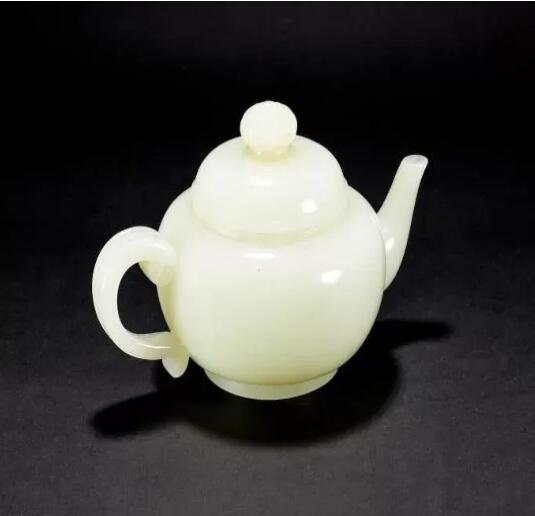

清乾隆 御制白玉光素菊花鈕茶壺

清乾隆 御制白玉光素菊花鈕茶壺

20.5 公分

來源

D.J. Kay 收藏(標簽)

Laird of Strathgarry 六世Hinton Daniell Stewart(1835-1926年)收藏,蘇格蘭珀斯郡;Stewart 為棉業公司Stewart Thompson and Sons 創辦人,早年已與中國有諸多交流,1880年代返英后搜得不少重要中國工藝品

威立士拍賣行2011年5月18日,編號471

展覽

《The International Exhibition》,倫敦,1871年,由 D.J. Kay 借出(標簽)

《The International Exhibition of Industry, Science and Art》,愛丁堡,1886年,由 D.J. Kay 借出(標簽)

玉執壺,瑩潔剔透,圓潤柔美,細膩無瑕,乃私人玉壺收藏中最精湛之器。

乾隆中后期,攻克準噶爾部,取新疆進貢石料所制精美御用玉器,其中如同本品之至高品質者,珍稀罕有,近年市場所見,造辦處玉作琢玉時,多以烤皮掩飾石瑕。反觀之,本品通器完美無瑕,玉質凈潔光亮,精工巧制,堪稱盛清玉雕之最,象征中國文明之巔峰與興盛。此壺遞藏歷史亦是顯赫,曾為蘇格蘭貴族 Laird of Strathgarry 六世 Hinton Daniell Stewart 于1860年代入藏,展出于1871年世界博覽會。

至清代,中國玉雕工藝發展已臻成熟,自玉料開采至雕琢技術都已是經驗豐富,乾隆帝愛玉,更為大力推動,促使當朝玉雕藝術發展至巔峰。此期涌現了大量精美絕倫之玉雕,尤其是宮廷陳設用玉,至今仍無法超越。陳設品中,器皿類玉器所占比例甚高,如爐、瓶、盒、壺、碗、洗、香薰等,此類不僅具實用功能,亦為日常陳設作用。其中,玉壺乃工藝最為復雜,對玉料要求最高的玉質器皿之一。因此,相比于其它類玉器,清代制作并遺留下來的玉壺,為數甚稀。

本壺以上等和闐白玉雕琢而成,玉質細膩溫潤,平肩鼓腹,壺流線條柔弧簡練,蓋鈕細琢菊瓣形,豐美晶透。

玉壺雕工精巧、玉質潔美、打磨細膩,其蓋鈕形制與其他特征近類三例盛名白玉壺,皆造于同時期,瓜棱式壺身,羊首流。其一,現藏北京故宮博物院,載于《故宮博物院藏文物珍品全集.玉器》,香港,1995年,圖版216;另一件為約翰.伍夫爵士(Sir John Woolf)舊藏,錄于《伍夫收藏中國玉器》,蘇富比,倫敦,2013年,編號59;第三例為美國名媛米莉森.羅杰斯( Millicent Rogers)收藏,羅氏為宋美齡摯友,售于香港佳士得1996年4月28日,編號2,及香港蘇富比2017年10月3日,編號3613,成交價75,475,000港幣,為中國玉雕之世界紀錄。此三例器身均見前述染色特征,屬造辦處玉匠用以掩瑕避綹所為。

清乾隆 白玉羊首瓜棱式提梁茶壺

清宮舊藏

? 北京故宮博物院藏品

清乾隆 御製白玉瓜棱式羊首掐絲琺瑯提樑茶壺

香港蘇富比2017年10月3日,編號3613

參考器形、玉質相近作例,如一件白玉壺,2004年10月31日售于香港蘇富比,編號233,成交價約680萬港幣,為當時前所未見之高價。此器與本品琢工相似,造形近類,相異處惟本品壺流曲度更柔,壺柄上端連接壺身處向下卷收,圈足較直,壺鈕為單層菊瓣。拍賣會所見他例,如香港蘇富比1989年11月16日,編號612,造形更見棱角方正。

清乾隆 御制白玉茶壺

香港蘇富比2004年10月31日,編號233

《芙蓉樓送辛漸》

玉壺常見于唐詩中,王昌齡,《芙蓉樓送辛漸》,「寒雨連江夜入吳,平明送客楚山孤。洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺」,尤以末句傳頌至廣,玉壺冰心亦成為清廉正直,品行清白高潔之代稱。高古時期所謂「壺」,約分兩類,一為大腹斂口壺,也是中國出現最早的壺,相傳黃帝時的陶正,也就是傳說中制陶業的發明者昆吾制作了壺,故《說文解字》中有「壺,昆吾圜器也」的定義。壺字為象形字,有圓壺、方壺等造型,并無流和執柄,常見者如商周時期的青銅壺,多為酒器、禮器。此類壺從史前就開始出現,一直流行到明清,以商周時期的青銅壺最為興盛,其壺的造型也成為后期其它類型壺的淵源。

大腹斂口壺發展到魏晉,為了傾倒方便,出現了一種加上流和柄的執壺,以后逐漸流行,從隋唐到明清越來越興盛,魏晉以后的陶瓷器尤其常見。

無論是無流壺還是有流,隋唐以前均不見玉質壺之制作,或因制作需費較多玉料,且口小腹大,掏膛工藝比一般器皿復雜許多,材料有限,更不如青銅或陶瓷可反覆試驗、燒制、鑄造,故至明清,玉壺數量仍遠少于其他器形。以北京故宮博物院藏品為例,明清時期,有流壺與無流壺加起來才有240余件,其中有流的執壺僅110件,明清各約占半數。

清乾隆 御制白玉光素菊花鈕茶壺

現知年代最早之玉壺,乃一件唐代盤口圓腹壺,1956年出土于河南洛陽,無執柄,屬于前述大腹斂口壺,這類玉壺唐宋均不多見,元代方增,明清時期數量明顯多于前代,但乾隆時期此類壺多為仿青銅器的仿古壺。第二類則是有流、有柄的玉執壺,器形仿效陶瓷執壺,目前所知最早可溯至宋代。唐詩中的玉壺,實為第一類無流壺。

明清時期,玉執壺數量增多。明例多為器形高大且執柄常常位于腹部之上的執壺,但也開始多見矮小大腹、執柄下移的執壺,后者更接近于茶壺,或得陶瓷茶壺之影響,且造形多樣,如蓮花形,花瓣形、方壺、圓壺、六角形壺等,壺身或淺浮雕陽文詩句,或開光雕琢山水人物、各類花卉紋等,然整體而言,明代玉壺玉質均不好,工藝相比清代也粗糙許多。反映明代和闐地區的玉料開采雖增,但品質較劣,優質玉料的數量比清代少很多。

清代,玉執壺造形更為豐富多彩,玉質亦明顯優于前朝,從材質看,有白玉、青玉、碧玉等多種,但白玉壺、青白玉壺的數量明顯多于其他顏色玉壺,且盡可能選取上好的白玉制作。

清乾隆 御制白玉光素菊花鈕茶壺

據《清宮內務府造辦處活計檔案》,雍正元年已有玉壺制作,惟多數是收拾前朝留下的舊壺,雍正元年關于玉壺的記載還稍多,但是雍正二年以后直至十一年則很少做壺。整個雍正朝總共收拾前朝壺和自作壺也就二十七把左右,并以第一類壺較多,雍正元年的活計檔中記載:

「二月初十日,怡親王交玉杏葉壺一件(隨紫檀木座),……玉茶壺一件、玉蒜頭壺一件、玉提梁壺一件,……王諭收拾見新,遵此。……九月十六日,收拾得玉茶壺一件、玉提梁壺一件,怡親王呈進訖。」

乾隆時期的活計檔中,玉壺的制作數量比雍正時期增加很多,亦有帶柄執壺的記載,只是因為記載的特征模糊,實在無法和現有實物一一對應。

制作玉壺對原材料的需求很大,玉質要求也很高。從康熙到乾隆朝前期,出產美玉的和闐、葉爾羌地區被準噶爾部占領,西北交通不暢,玉路不通,宮廷用玉或為改制前朝舊玉,或靠進貢與走私玉料,故制作的并不太多。雍正十年還命大臣:「將好玉材料尋些送來」,說明宮廷玉料不夠使用。乾隆二十四年,清軍徹底擊潰了準噶爾部,鞏固了西北邊疆的統治,設置官府,將新疆地區納入中央政府的統一管轄。

從乾隆二十五年開始,四部玉貢進京,形成正式的貢玉制度,年例供玉分春秋兩季向清廷貢玉,每年四千斤,其實最盛時清廷每年收進三十萬斤玉料,乾隆五十六年,一次進京就有五千五百八十五塊玉料。本品玉質凈白無瑕。細致溫潤,即為如此大量玉材中,細細淘選而來之珍料。

Laird of Strathgarry 六世,Hinton Daniell Stewart(1835-1926年),居英國珀斯郡,為棉業公司 Stewart Thompson and Sons 創辦人。早年已與中國有諸多交流,收藏許多重要中國工藝品,此件玉壺曾二度展出于1871年、1886年之世界博覽會。

STEWART 家族,約1890年

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號