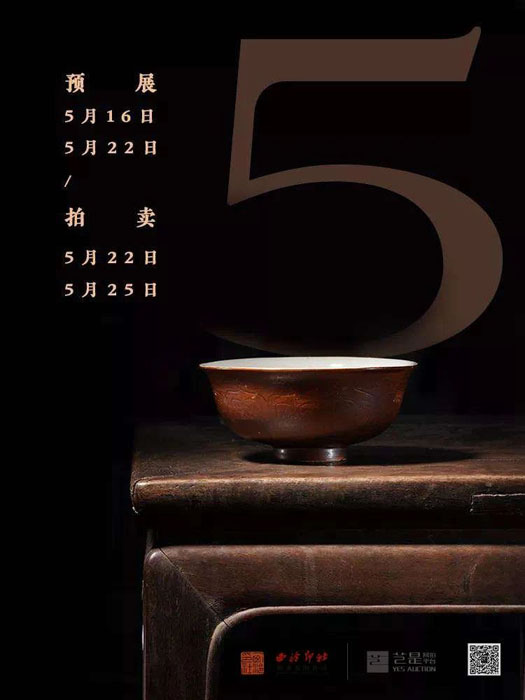

西泠網拍五月月拍預展已上線

藝是網拍App與藝是官網同步競買

西泠網拍五月月拍如期而至,本次月拍呈現26個專場,涵蓋中國書畫、同一上款書畫、首屆水墨漫畫、名人信札、古籍碑帖、名家篆刻、文房四寶、文房古玩、紙上藝術、紫砂茶道具、日本器物、珠寶名酒等門類。藏家可通過藝是網拍APP或藝是官網(www.yesauc.com)瀏覽拍品、參與競買。

清供之風始于南北朝,興盛于唐宋,隆盛于明清。隋唐時期,科舉制立,開科取士,有志之士無上下貴賤之分,均可憑試而躋身龍門。寒窗苦讀十余載,一舉成名天下知。于是書房成了每個文人“寒夜讀書忘卻眠”的地方。

唐宋時期,佛教逐漸在中原傳播開來,不少文人亦開始崇尚佛教。

和崇信道教一樣,文人雅士只是在思想和精神上的皈依,并非形式上剃度出家,因而稱為居士,在家精修。這樣,文人居所就成了儒釋道相互交匯相互融合的場所。

因此,文人書房,除了必要的筆、墨、紙、硯這文房四士以外,還會陳列一些文人雅好以及崇信宗教的象征性物品,逐漸形成文房清供。

佛像題材是文人收藏的重要內容。

供養佛像,并不在于拜這一尊由地水火風之四大和合而成的形體,因我禮汝,而汝有靈。我虔心拜見佛之性德,如見己之性德。人佛相交,兩得相見。

宋時禪宗興盛,文人無不參禪悟道,欲達浮云時事改,孤月此心明之境。因此,佛像作為其精神的象征之物,匠人與雅士無不傾力而為,故而有極高的藝術和收藏價值。

五月拍品

『南宋 · 湖田窯水月觀音』

高:44cm

此尊南宋時期的水月觀音出自湖田窯。湖田窯是宋代著名窯口,以燒制如冰似玉的青白瓷著稱。

只見此尊觀音額頭寬闊,雙目微閉,神態安詳,端莊慈祥,坐姿閑逸,氣質高雅。頭戴化佛冠,線刻發縷,絲絲清楚。鬢旁飄帶垂肩,兩側分散垂于肩頭。胸前袒露,脖系瓔珞,身披廣袖通肩單衣。臉部呈鵝蛋形,開臉祥和安寧,柳葉眉,杏眼,櫻唇,瘦鼻,是典型的南宋時期水月觀音的面部特征。

瓷塑以宋代為高峰,宋代瓷塑又以湖田窯燒制為最佳,以純白為基調,摒棄彩飾,突出了所塑造人物的神情狀貌和飄逸灑脫的精神境界。

北齊有一畫者名曹仲達,善繪梵像。他畫人物之衣服褶紋,多用細筆緊束,似衣披薄紗,又如剛從水中撈出之感。后人因之將其畫法命名為“曹衣出水”,恰與吳道子的“吳帶當風”相對,影響后世深遠。

而此尊五代觀音之衣紋細膩,層層披垂,正有“曹衣出水”之美感。

五月拍品

『五代 · 銅鎏金游戲坐觀音像』

帶座高:15cm 高:12.3cm 重:486g

觀音呈游戲坐姿,發髻高束,面容秀美,嘴角含笑。兩根繒帶從發髻處垂下,自然飄拂于肩后,更增風姿。菩薩體態優美,寬肩細腰,上身著披肩式寶衣,以繩結與下身長裙連接于腰部,渾身僅手腕處著釧鐲,衣飾簡約,更顯秀雅不俗,亦令整體線條之美更為彰顯。

銅質精純熟美,于沉穆中隱現金色,古樸靜穆之意令人難忘。

五月拍品

『唐-清 · 銅鎏金觀音菩薩立像及原配紅木佛龕』

佛龕高:42cm 長:24cm 寬:18.8cm

佛像高:25cm

來源:文物公司舊藏。

唐代詩人李商隱曾寫過一句“天意憐幽草,人間重晚晴”之句,頗有人世浮沉飄零,唯重晴喜一瞬之味。

幽草難存,遭雨潦之苦,若人伶仃,飽嘗世間厄運。小草忽遇晚晴,得以沾沐余輝而平添生意。俗語說不俗即仙骨,多情乃佛心。晚晴雖短暫,這一抹慈悲天意依舊給人帶來了喜悅和安慰。

而這樣的慈悲天意便記在了佛像佛龕上,以示眾生之苦得菩薩救拔。如此件拍品,佛龕內壁飾以雙鶴圖掛軸與李商隱的“晚晴”詩文對聯作為龕景。而觀音菩薩頭戴寶冠,面容豐滿,神情安詳寧靜,身軀優美得立于佛臺之上,雖逾千年光彩依舊。它將木雕與銅雕工藝完美結合,盡顯皇家氣派。

五月拍品

『東魏 · 一佛二菩薩加彩石雕佛像』

高:32cm 寬:22.6cm

這件東魏時期一佛二菩薩加彩石雕佛像,佛龕雕敲鑿于一塊近似于方形的石塊之上。

主尊為釋迦牟尼佛,高肉髻,面相方圓,細眉長眼,小口薄唇,嘴角微翹略含笑意。身穿通肩長衣,袒胸,內衣束帛帶,衣紋疏朗,線條自然流暢。雙手分別結與愿印和無畏印,結跏趺坐于蓮臺之上。兩旁侍立二菩薩,端莊娉婷。

主尊與菩薩像的神情給人一種深邃之感,于寧靜中透出百般的慈愛,平靜中帶著種種的關愛和人性美,具有極強的藝術感染力和生命力。

佛像身上衣飾有加彩,現已斑駁,更顯古雅。由于年代久遠,石雕已有風蝕的痕跡,斑駁點點,具有歷史感。卻更顯莊嚴肅穆。

皎然于《詩式》有云:“孤松片云,禪坐相對,無言而道合,至靜而性同”。

擺一尊佛像于潔凈室內,而禪境則蘊于人心深處。應觀法界性,一切唯心造,一切萬法都是一心所變現的,一心就是自己的真心。懷天地之道,空空若一絲不掛。

除了佛像以外,佛缽、花瓶等信仰相關陳俱擺設皆可成為別致的佛韻清供。

五月拍品

『唐 · 銀蓮枝紋四佛缽』

高:7cm 口徑:14.7cm

底足徑:7.7cm 重:127g

據《法顯傳》云,佛缽出自古印度毗舍離,佛祖曾用以吃齋,后傳入漢地,成為寺廟供奉之法器。

此佛缽由純銀錘揲鏨刻而成,缽內壁光素,外壁以珍珠紋為地,錘揲出纏枝蓮紋。其間四尊佛像結跏趺坐于蓮臺之上。佛像均高肉髻,面龐豐潤生動,身披坦右肩式袈裟,衣紋流暢。

此佛缽為不可多得的唐代佛教藝術珍品。

五月拍品

『明 · 竹雕佛手擺件』

帶座高:10.5cm 高:8.5cm 長:19cm

佛手俗稱佛手柑,熟時果實從中部開裂,分裂如掌,狀若人手,氣味清寒,聞之沁心神醒,置笥中,則數日香不歇。由此種種,佛手成為寺廟供養用果之一。

至于唐宋,佛手清供便成為文人案頭的常客。后來,古人常以佛手紋飾來表示長壽,又以各種材料仿雕佛手的樣子,以陳置案頭,悅目賞心。

此件佛手造型奇特優美,包漿溫潤。佛手中空,連枝而生,豐碩帶葉,佛手瓣相互簇擁,依照竹根天然形制,將光滑的細竹根與佛手加以巧妙組合,佛手皮色深紅,果實、莖葉琢刻得惟妙惟肖,彎折掩映深淺多變。

原配如意紋紫檀底座,包漿溫潤自然,為難得之佳品。

中國插花藝術亦源于佛教。

東漢康孟祥翻譯的《修行本起經》,是中國最早的佛經之一,其中寫道:“須臾佛到,知童子心,時有一女持瓶盛花,佛放光明,徹照花瓶,變為琉璃。”

佛前供花,花代表六度(六種修成功德的方法)萬行(對六度的實踐),開花結果。有此花因,事究竟、度無極、到彼岸,終得果。

而后文人雅士于佛前供花,另有一番雅意。將開得最盛之花插在花器之中,花妍而器秀,絢爛至極然歸于平淡,這是一種精神上的美感和享受。

五月拍品

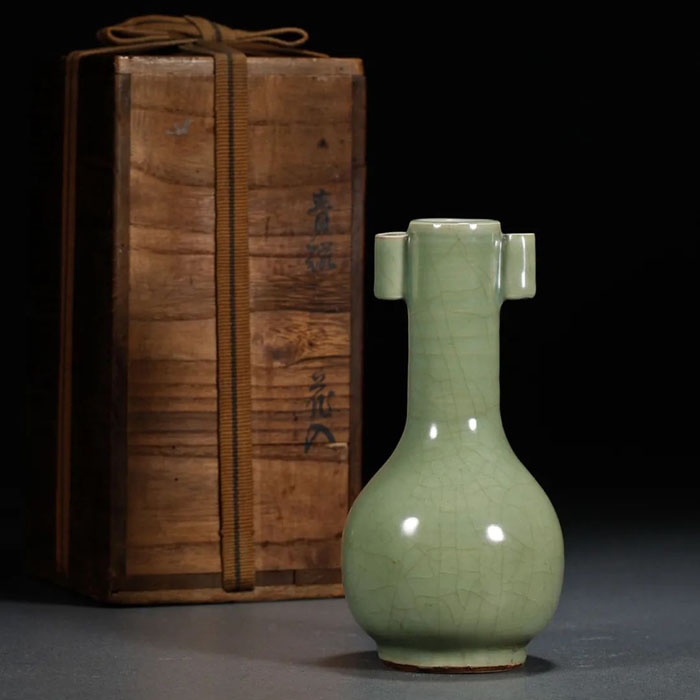

『元-明 · 龍泉窯貫耳瓶』

高:17cm

來源:日本藏家舊藏。

此只龍泉窯貫耳瓶便是極好的一件花器。此器直口,近口沿處飾管狀耳一對,直長頸,溜肩,筒形腹,圈足,足底露胎。通體飾淡青色釉,釉質肥腴,色澤瑩潤如青梅掛露。

整體比例得當,線條優雅雋永。很好地繼承了宋代蘊籍風雅的美學特征,觀之愈久,韻味愈出。

五月拍品

『元-明 · 白玉紅沁六棱經幢式浮雕坐佛勒子』

長:9cm 直徑:1.6cm

室內有佛、幾上供花、案頭置缽,手中挲玉,玉間又有一佛。

佛龕供佛,不可隨意把玩,而貼身佩戴的玉卻可平日間時時摩挲,愈摩愈溫潤,也不失恭敬。此件玉勒為白玉質,造型為六角柱形,上下兩端線條圓潤,分別浮雕仰覆蓮紋。勒子上部以減地工藝深開一佛龕,佛龕作菩提葉形,其內高浮雕一全跏趺坐的佛像。

此造型殊為罕見,仿佛是佛教寺院中矗立的石雕經幢,古意渾樸。玉勒質地細膩,光氣飽滿。

清供最初的發源起于佛像前之香花蔬果、佛缽等宗教信仰相關的物品,后來漸漸發展成為包括金石、書畫、古器、盆景在內的一切可供案頭賞玩的文物雅品。

而家具的選擇與布置,是構成文人齋室,體現文人空間藝術審美的最直接的途徑。

五月拍品

『清 · 黃花梨螭龍紋圈椅一對』

1.高:98 長:58.8cm 寬:44.8cm

2.高:98 長:59cm 寬:45cm

文人家具應該具有“隨方置象,各有所宜,寧古無時,寧樸無巧,寧儉無俗”的意趣。

此黃花梨圈椅成對,靠背板上方開光雕螭龍紋,紋飾力道足,雕刻精細。椅面藤編軟屜,正面壺門牙板上,浮雕經典卷草紋。細節靈動,極富生趣。

后腿上與扶手相接,下穿過椅盤成腿足。鵝脖出榫接扶手,下接椅盤抹頭,扶手與鵝脖間打槽嵌入小角牙。扶手左右連接聯幫棍。腿間施趕棖,腳棖及兩側管腳棖下安直牙條。工藝嚴謹,曲線流暢,造型優美,比例舒展,作為書桌的主人椅,再合適不過。

此對圈椅用料頗費,紋理豐富,雕刻精細,紋飾精美,包漿如蜜似臘,圈椅成對出現且品相上佳,是頗為難得的。

竹縷文心,案上煙云,惟硯作田,咸歌樂歲,墨稼有秋,筆耕無稅。硯臺是文人書齋必備之物,被中國古代文人傾注了獨特的文化內涵,是文人理想與匠人精神的結合體。

五月拍品

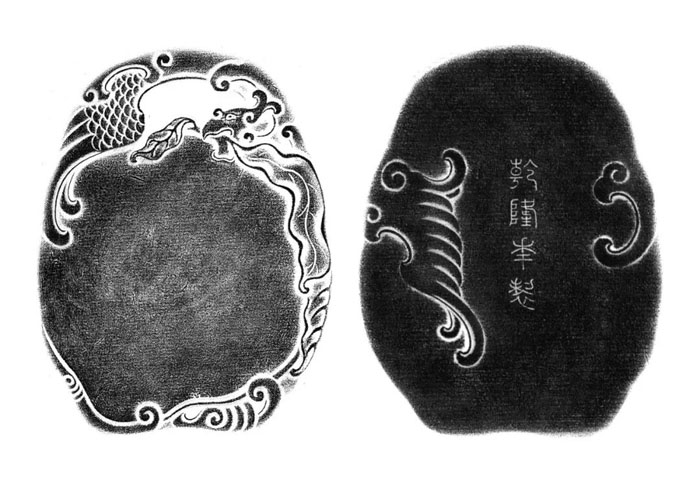

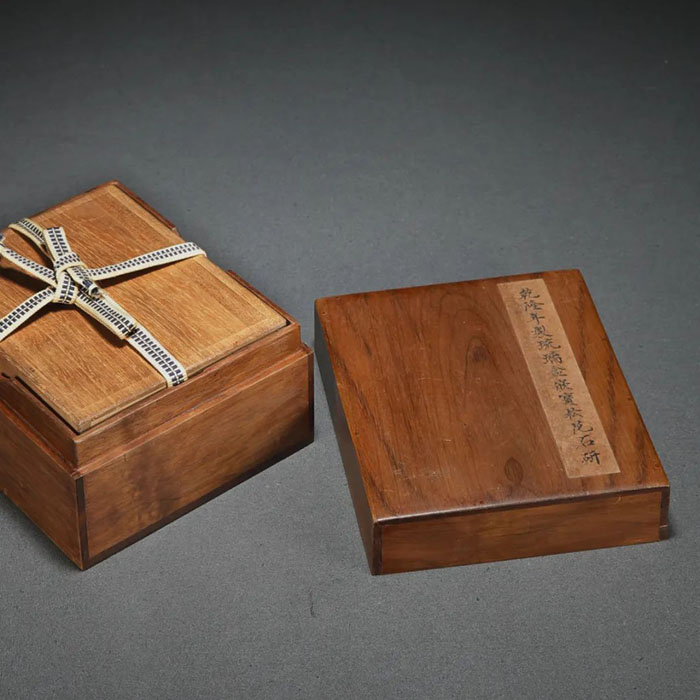

『清乾隆 · 乾隆年制款鳳紋松花硯』

硯高1.2cm 長8.3cm 寬6.5cm

來源:日本藏家舊藏。

此乾隆年間松花硯之硯盒尤為考究,采用白料盒,其盒內漆金,奢華內斂。白色料器質地堅實,溫潤如玉,內無氣泡雜質,質地極為細膩,工藝非凡。硯蓋料上鑲嵌百寶福壽圖,用碧璽、松石、墨晶等珍貴材質,以壽桃、蝙蝠、云紋為題,取福壽吉祥之意。

康熙末年陳元龍所編《格致鏡原》記:“松花石硯,溫潤如玉,紺綠無瑕,質堅而細,色嫩而純,滑不拒墨,澀不滯筆,能使松煙浮艷,穎增輝,昔人所稱硯之神妙無不兼備,洵足超軼千古”。

松花石為硯始自清康熙年間,被清代帝王視作“品埒端歙”,在清宮諸類藝術品中地位殊髙,為宮庭壟斷成為御用品,歷代清帝皆視其為御批圣物,故民間少見。

此松花硯選上等松花石材,形制小巧,色澤翠綠。刷絲紋理,質地細膩溫潤,以手撫之略有滑澀之感。色澤淡雅平和,不張不揚。

硯身巧雕鳳紋盤桓硯周,翎羽翻飛,繾綣動人,硯背中央陰刻“乾隆年制”四字。

此硯玲瓏巧制,亦具皇家貴氣。硯盒底部內凹,此等工藝,甚為講究。原配舊木盒,木盒附舊題簽。

松煙龍賓使,輕研散墨香。以硯試墨,以墨養硯的過程,更能體會古人之心境。

五月拍品

『明 · 方林宗制鳩硯形墨』

長:10cm 寬:4.2cm

出版:《三清書屋·硯墨》,第123—124頁,中華書局2009年版。

該墨為仿宋鳩硯式,通體漆衣。整體造型為一只曲頸的鳩鳥,正面鳩背下凹為硯堂,周圍飾羽紋。背面鳩腹浮雕雙爪,鳩頸部陽文“妙品”二字,鳩爪上方分三行陽文楷書“鳩硯林宗仿古”。

銘者方林宗,為明萬歷徽州歙縣制墨家。清《漫堂墨品》中便錄有方林宗制青藜光墨一錠。

此墨將兩種文房用具的形制合于一體,構思巧妙。明萬壽祺《墨表》將鳩硯式墨列入“戲墨”之類,可見其是供賞玩之用。

既是書桌案頭,怎可少得了“筆之在案,筒以束之,如客得家,閑彼放心,歸于無邪”的筆筒呢?

五月拍品

『明末清初 · 竹雕高士泛舟烹茶圖筆筒』

高:13.5cm 口徑:11.3cm

來源:臺北翦淞閣舊藏

這是以一竹節隨形雕成的筆筒,通體赭里泛紅。高浮雕與鏤雕結合的技法雕刻了一幅松下高士泛舟聽泉烹茶圖。

高士攏發長髯,鳳眼隆鼻,寬額豐頰,衣紋清揚,褶皺自然,身后古松虬然,枝干似蒼龍,針葉如車輪,身前山石嶙峋,怪瘦鏤透,另側兩搖擼船家眉開眼笑,畫風左右呼應,風雅高潔。

五月拍品

『明 · 玉雕五龍戲水大水洗』

高:10cm 口徑:5cm

來源:美國藏家舊藏

又一水洗,以玉雕之。玉色呈黃灰,古樸醇厚。外壁高浮雕云龍紋,頭部寫實,四肢粗壯,爪牙鋒利。龍穿游云間,底部細琢海水江崖,氣勢滂湃。紋飾刻線游刃,刀法老練,線條連貫,龍身鱗片以交叉線表達,正所謂粗中有細,豪邁與細膩并存,盡顯明代玉雕精湛水平。

水丞以火燒玉為質,火燒玉即用火燒的辦法將玉原本的質地鈣化,形成類似于土沁之感,是對古樸審美的追求,所成之品具有蒼傷、干澀的沉著靜穆之美。

欲謝塵事,案頭燃香,投老于林泉書齋。書室中當置有幾、椅、筆硯文具、畫卷墨軸、金石碑帖,醉意此間,可謂文心昭昭。書齋亦為心齋,如供佛像,意在提醒自己,皈依本來具足的自性佛,覺而不迷,以恢復自己的本來面目,覺悟而得無量智慧。

敬請關注

西泠網拍·藝是 五月拍品

清 · 青白玉仿古出戟提梁賞瓶

帶提梁高:25.8cm 瓶身通高:21.8cm

通徑:12cm

說明:整塊白玉琢制,玉料上乘,做工精巧。提梁光潔無紋,打磨極為細致,玉光潤澤。壺頸飾一周蕉葉紋,壺腹飾獸面紋,既取三代彝器之古貌,又具有清代制玉風格,是一件仿古佳器。

清 · 翡翠浮雕獸面紋雙螭龍耳賞瓶一對

1.高:24.3cm 2.高:24cm

說明:清代宮廷崇古之風盛行,多以瓷玉仿上古青銅器造型。此對賞瓶即為此中精品,以整塊翡翠雕琢而成,質地細膩,翠色鮮潤,寶光內斂。作四棱方形扁瓶,整體線條利落端凝。瓶蓋以如意云紋及回紋為飾,瓶頸兩側鏤雕變體螭龍紋為耳,整體紋飾雙面對稱,頸線處高浮雕一獸面,瓶腹起三道陽線,中間減地浮雕饕餮紋,近底足處飾蕉葉紋。底足較高,略外撇,飾回紋。翡翠賞瓶成對出現殊為難得,此對賞瓶用料考究,工藝精嚴,品相保存良好,收藏價值不言而喻。

戰國 · 白玉紅沁銘“鄭”字谷紋勒子

長:5.4cm

上端直徑:2.1cm 內徑:1.3cm

下端外徑:2.5cm 內徑:1.5cm

來源:香港藏家舊藏

說明:此玉勒最為特別的是勒子上端谷紋隙地處有一陰刻的篆書銘文“鄭”字,這在高古玉勒中極為罕見,實為不可多得的珍品。玉勒為白玉質,玉質致密,光氣動人,紅褐色沁深入肌理。呈上小下大的圓柱形,兩端孔道外大內小,呈明顯的喇叭孔形態,孔道處玉質老化感尤為明顯。通體飾谷紋,谷紋飽滿均勻,粒粒分明,尾端砣痕犀利,可見戰國時期玉器工藝之精湛。

西泠網拍 · 藝是 五月月拍

開拍24小時后次第結標

5月22日

19:00 中國名茶專場

19:30 文房古玩專場

20:00 日本器物無底價專場

20:30 生活美學·西洋器物專場

21:00 得趣·文人書齋雅玩專場

21:00 歷代造像藝術專場

5月23日

19:00 中國陳年名酒專場

19:30 中國歷代瓷器專場

20:00 同一上款近現代書畫作品專場

20:30 當代龍泉青瓷無底價專場

21:00 當代名家書畫專場

21:00 掇菁·重要古玩藝術精選專場

5月24日

19:00 古籍碑帖專場暨金石壽舊藏專題

19:00 紙幣·機制幣·古錢幣專場

19:30 方華一丁·中國漫畫三老專場

20:00 文房四寶專場

20:30 漫墨生姿·首屆中國水墨漫畫專場

21:00 中國書畫作品專場

21:00 沙村故物·沙耆繪畫藝術專場

5月25日

19:00 威士忌白蘭地佳釀專場

19:30 名家篆刻及印石專場

20:00 香風彩隨·藝術珠寶專場

20:00 影像藝術專場

20:30 現當代紙上藝術專場

21:00 外國名人手跡專場

21:00 紫砂與茶道具專場

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號