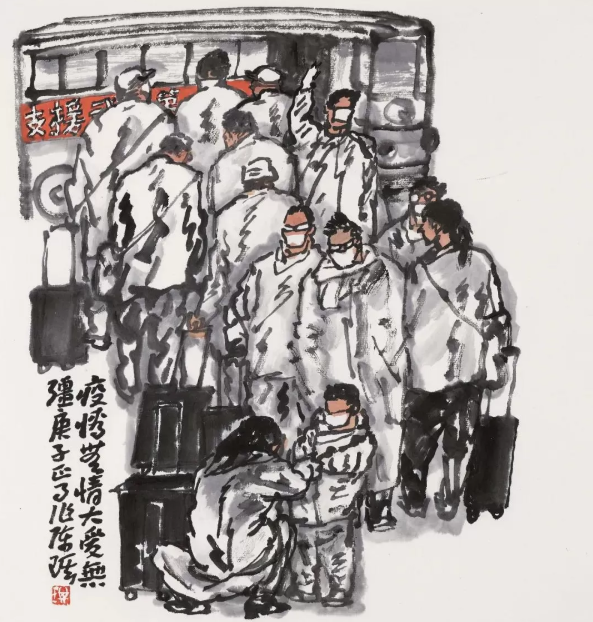

受新冠疫情的影響,2020年的藝術界好像被按下了暫停鍵。藝術家們都宅在家里,但藝術的修習并沒有停止。許多人創作了感人的作品,為抗疫增添了藝術的溫度。中國美協理事、上海美協副主席陳琪老師就是其中一位。4月28日,我出席了在浦江縣舉辦的“鄉土 鄉情 鄉愁——陳琪中國畫·書法創作捐贈展”,親眼目睹他把兩個多月來創作的書畫作品所得收入102萬元全部捐贈給家鄉用于抗疫,現場久久的掌聲充分地說明了我們有多么感動和敬佩。

陳琪作品:疫情無情·大愛無疆 39×37cm

此情此景,讓我仿佛回到了23年前,也是差不多這個時節,一位老藝術家的高潔人品,讓年輕的我受到深深的震撼。

這位藝術家將自己講學節余的部分收入默默捐獻給老家助學,一直到一年后,消息才從當地傳回杭州。當時,我代表錢江晚報前去了解這件事情。在那個樸素的家里,一個矢志要獻身新聞事業的人,一對高尚而低調的藝術伉儷,與其說是采訪和被采訪的關系,不如說是受教育和教育的關系。我那時候也陸續在接觸采訪一些文化界名人了,耳濡目染的有好的也有差的,也許那個時候就奠定了我一生的藝術價值觀:重要的不是這幅字、這幅畫值不值錢,而是這幅字和畫背后的那個人,值不值得被敬重。

1997年《錢江晚報》報道

這位藝術家的名字,現在講出來無妨了。他就是西泠印社執行社長、中國美院教授劉江。1999年、2006年,他兩次共捐獻100件作品給浙江省博物館。前段時間,中國美院廣大黨員為支持防疫工作捐款,他的家屬又代表他捐獻了10萬元。我獲知消息后,前塵往事剎那間涌上心頭,忍不住給劉江老師的愛子劉丹打電話致意。20多年前劉丹正在日本留學,當年晚報的獨家報道這次他頭一回看到,也很是感慨。

無論是劉江老師,還是陳琪老師,他們和他們的家人,都是可敬的人。劉老師和陳老師的夫人都是畫家,是真正懂得他們的人,尊重他們用藝術回報社會的心意。最近幾十年,藝術市場迎來空前的繁榮,面對資本的裹挾,依然還能保持如此淡定和從容,這真不是那么容易能做到的。

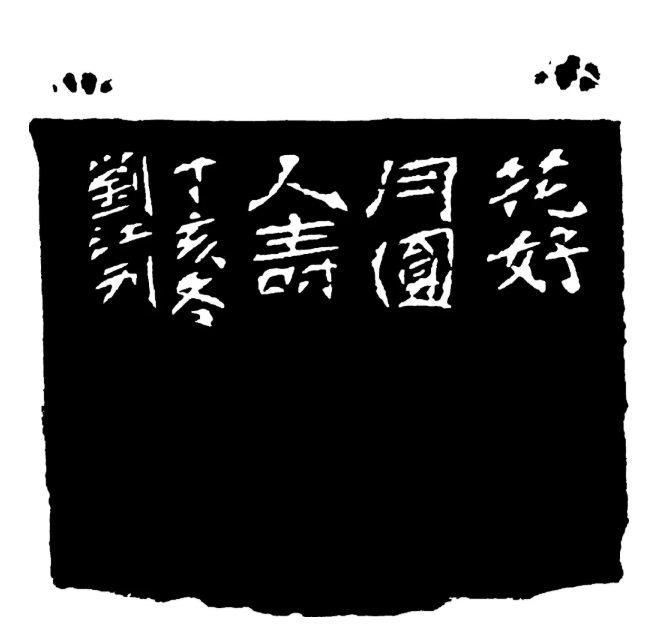

劉江篆刻作品

早年劉江老師曾協助過陸維釗先生等籌辦中國美院書法專業。陸先生是我鄉賢,一代大家,詩書畫印皆精。上世紀90年代,陸先生子女向家鄉捐贈了陸老80多件作品,后來平湖建起了陸維釗書畫院,市政府欲獎勵他們幾十萬元,但他們把錢留在了書畫院。要知道他們其實也都僅是普通的工薪階層,陸氏家風可見一斑。陸先生生前曾教導學生說,“要想學會寫字,必先學會做人。人品不高,落墨無法,求其風神者,當須先求人品。”其子女是真正踐行了他的這一精神的。

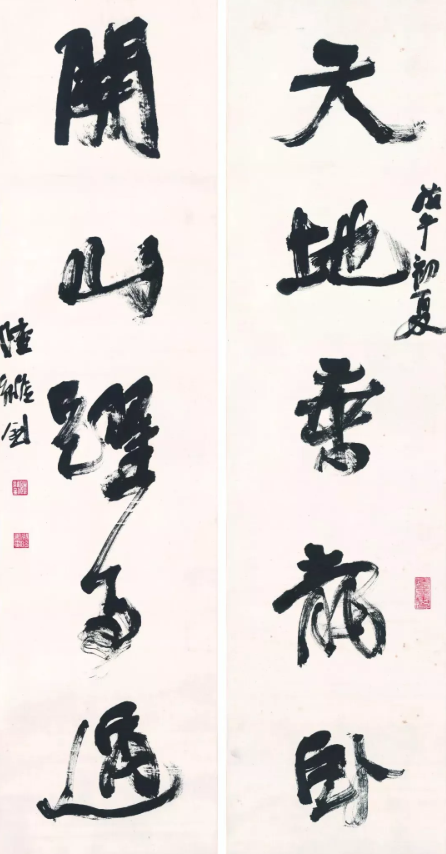

陸維釗作品: 天地關山 對聯

陸維釗作品:雨中望葛嶺

筆墨直指內心。

在浦江博物館現場,陳琪老師深情地說:“這里曾是浦江縣政府所在地,我當時就是從這里出發應征入伍,從此開啟了一段沒有設想過的人生”;四川萬縣是劉江老師惦記了一輩子的地方,除了我采訪的那次,他其實數度重金捐資助學家鄉,去年還在重慶舉行了“書藝傳家——劉江捐贈書法篆刻作品展暨劉江、章培筠、劉丹藝術展”。而陸先生,年少首次離開平湖去嘉興秀州書院讀書時,曾作《別家》詩一首:“風蕭蕭,馬斑斑。離群鳥,聲苦哀。獨養子,出門難。老祖走相送,寡母倚門嘆。回頭一望一低首,村前村后皆青山。”這一幅畫面定是印在了他心里一輩子。

我們看他們的作品,仿佛在讀他們的內心世界。他們的心里,裝著多少美好的鄉情、親情,才會從內而外,沁吐著這么怡人的清芬。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號