書法是中國特有的漢字書寫藝術。在歷史的長河中,古人在滿足漢字實用功能的基礎上,不斷賦予其藝術的品質,使其逐步屹立于世界藝術之林,熊秉 明亦稱書法是中國文化核心的核心。自本期開始,《中國美術報》開設“書法講堂”欄目,以時代為序,向讀者詳解漢字在使用和傳播的過程中如何走向書法?古人如 何發現并且形成漢字書寫的藝術品質?各時期的書體式樣和代表書風又有哪些復雜而微妙的形象與意義?

甲骨文是殷商時期使用的文字,主要指契刻在龜甲和牛肩胛骨上的文字,其功能主要是用于占卜。其發現至今雖剛過雙甲子,但早已被寫進書法史,無論哪一本書法史著作,均從甲骨文書法開始敘述。甲骨文的書寫和入印,也已延續了百年之久。一種湮滅3500余年的文字,為何在重新發現之后迅速成為民國以來書法篆刻藝術的重要組成部分?它如何激起我們的好古之心?我們需要穿越時間,重回百余年前、重回3500年前。

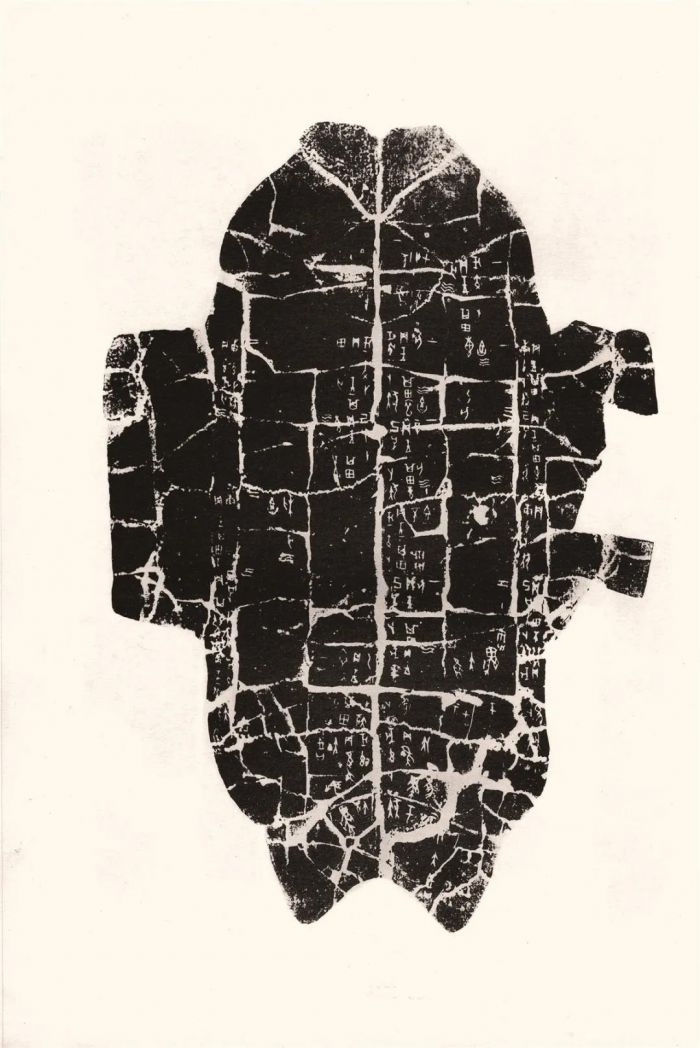

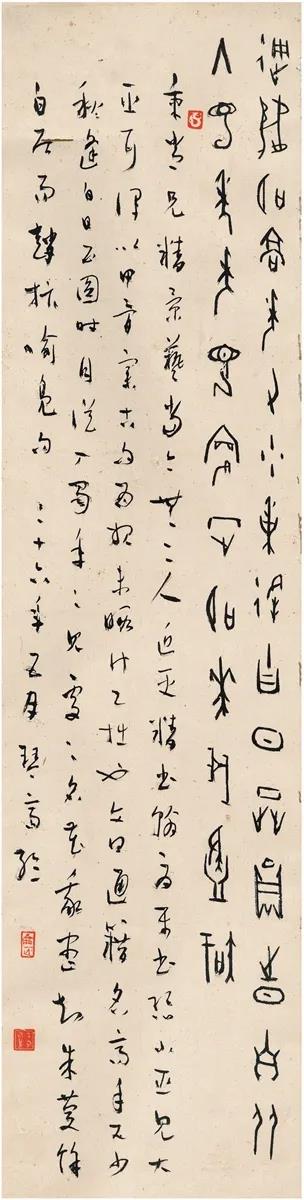

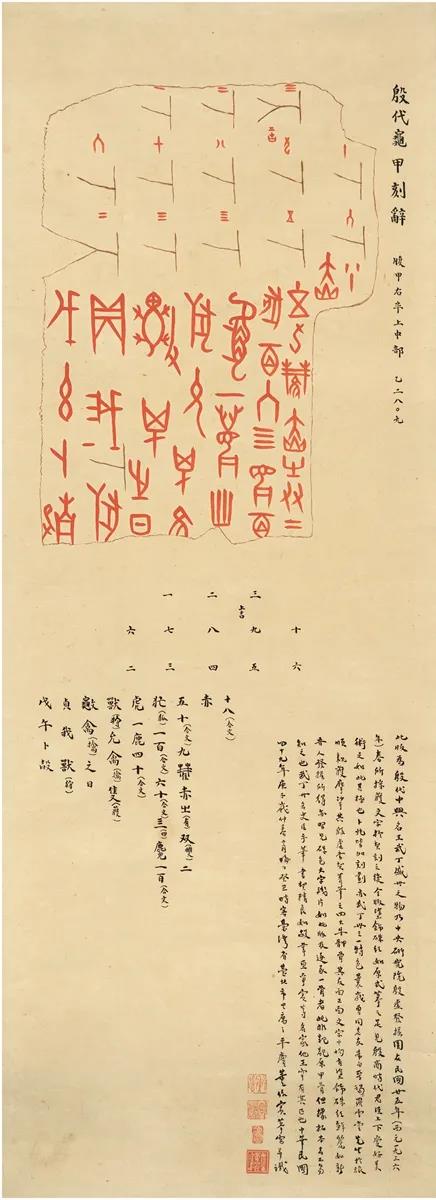

甲骨文拓片

甲骨文為何在西周初年之后逐漸湮滅在歷史的塵埃中,以至于東漢許慎的古文字字典完全沒有甲骨文的影子。甲骨文距今至少有3500年的歷史,雖然先周和西周早期亦有甲骨文的發現,但隨著武王滅商和周定都鎬京,周人改甲骨占卜為周易卜筮,同時青銅銘文全面取代甲骨文,甲骨文逐漸湮滅在歷史塵埃之中。

西漢武帝時期,司馬遷在撰述《史記》時已經注意到龜甲占卜的古老來源,所以擬寫一篇《龜策列傳》,然當時司馬遷對已經失傳千年之久的巫術已無法了解,所以只寫了一篇序言,褚少孫補充時,抄錄了宮廷檔案中關于卜筮的數據,這些數據應當是用于解讀甲骨上裂紋的知識,這些數據在當時就難以解讀,至今仍無法破譯。

可見,甲骨文在西周初年就漸漸隱沒,隨著甲骨占卜術的失傳,其歷史只在少數典籍的記錄中若隱若現地保留著痕跡,秦漢以后的兩千年書法史再沒有了甲骨文的身影,歷史就這樣輕輕翻過兩千多年。

甲骨文拓片

1899年,古董商人攜有字甲骨至京,王懿榮判定甲骨上所刻為古文字,便以重金收購,此為甲骨文發現之肇始。然世事難料,第二年的庚子之變,王懿榮殉國,其甲骨文收藏事業戛然而止。

1902年,王懿榮后人將所藏近千片甲骨悉數售予劉鶚,也算是物有所歸。劉鶚是《老殘游記》的作者,他對甲骨文的收藏傾注了極大的心力,共得五千余片,并在羅振玉的協助下選拓1058片,于1903年以石印出版了《鐵云藏龜》。這是甲骨文發現以來第一次以拓片的形式公諸于世,同時也具有甲骨文書法模板的功能。

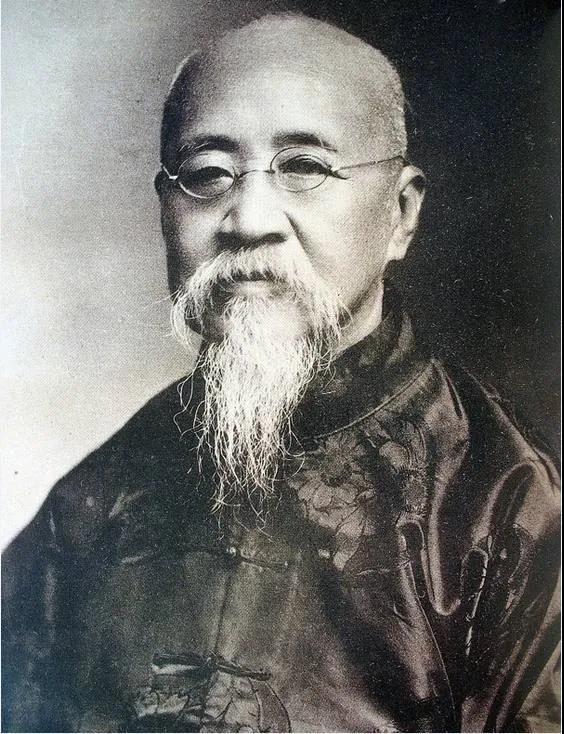

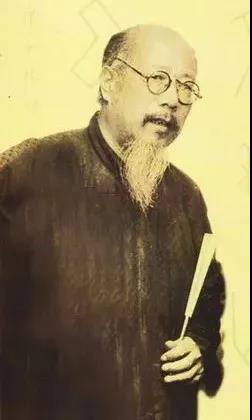

羅振玉肖像(1866——1940年)

此后,羅振玉加入到甲骨文收藏的行列,并且推動了其學術化、書法化的進程,成為甲骨文書法形成的核心人物。羅振玉不僅通過古董商購買甲骨,還探尋到甲骨出土地殷墟并實地考察收購,先后得甲骨三萬多片,成為甲骨收藏史上的第一人。在廣泛收藏甲骨及甲骨拓片的基礎上,羅振玉先后編印了《殷墟書契》(1911年)、《殷墟書契菁華》(1914年)、《殷墟書契后編》(1916年)、《殷墟書契續編》(1933年),這一系列是殷墟考古發掘之外甲骨文著錄的集大成之作。

甲骨文拓片

1917年,日本林泰輔的《龜甲獸骨文字》、加拿大明義士的《殷墟卜辭》等相繼出版。1928年開始由中央研究院主持的殷墟發掘,開啟了甲骨文科學發掘的時代。1936年發掘的甲骨坑一次出土甲骨文一萬多片,數量和質量均屬空前。1948年及之后由董作賓陸續編撰的《殷墟文字》甲編、《殷墟文字》乙編即是中央研究院殷墟發掘成果的匯編,其信息的豐富性超越了金石學時代的著錄。

在甲骨文字帖未成型之前,著錄是傳播甲骨文圖像和拓片的主要途徑,也是書家臨摹的主要模板。

羅振玉在收藏著錄出版甲骨文的同時,甲骨文的學術研究也得到了海內外的廣泛關注,作為學術研究的基礎,甲骨文識讀和字典的編纂也開始展開。

1904年孫詒讓的《契文舉例》考得378字;1915年羅振玉撰《殷墟書契考釋》,共考釋485字,開考釋甲骨文之先河;1920年王襄編《簠室殷契類纂》由天津博物院出版,收可識字873個,為第一部甲骨文字典;1923年商承祚的《殷墟文字類編》編得790字;1933年朱芳圃的《甲骨學文字編》收字845個;1935年孫海波所撰《甲骨文編》則廣取學界之眾長,為彼時甲骨文字典的集成。民國時期甲骨文字典的學術進展一直在持續中,大約準確識讀的文字在500以上。此一時期的字典雖未完備,但已經給甲骨文在書法領域的應用提供了一定的基礎。

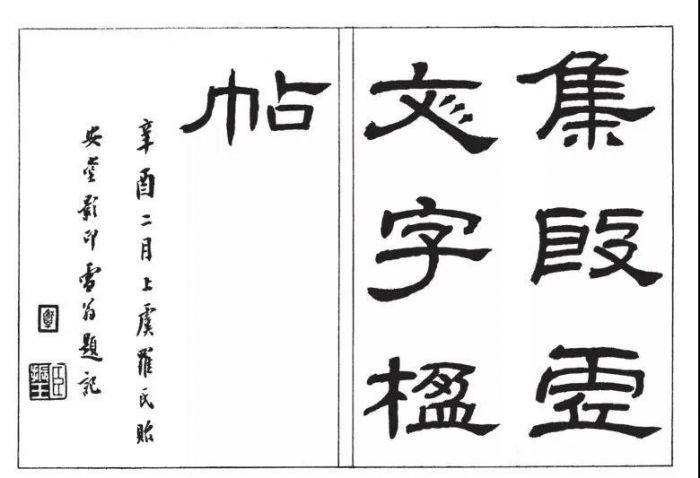

羅振玉集殷墟文字楹帖書影(1923年)

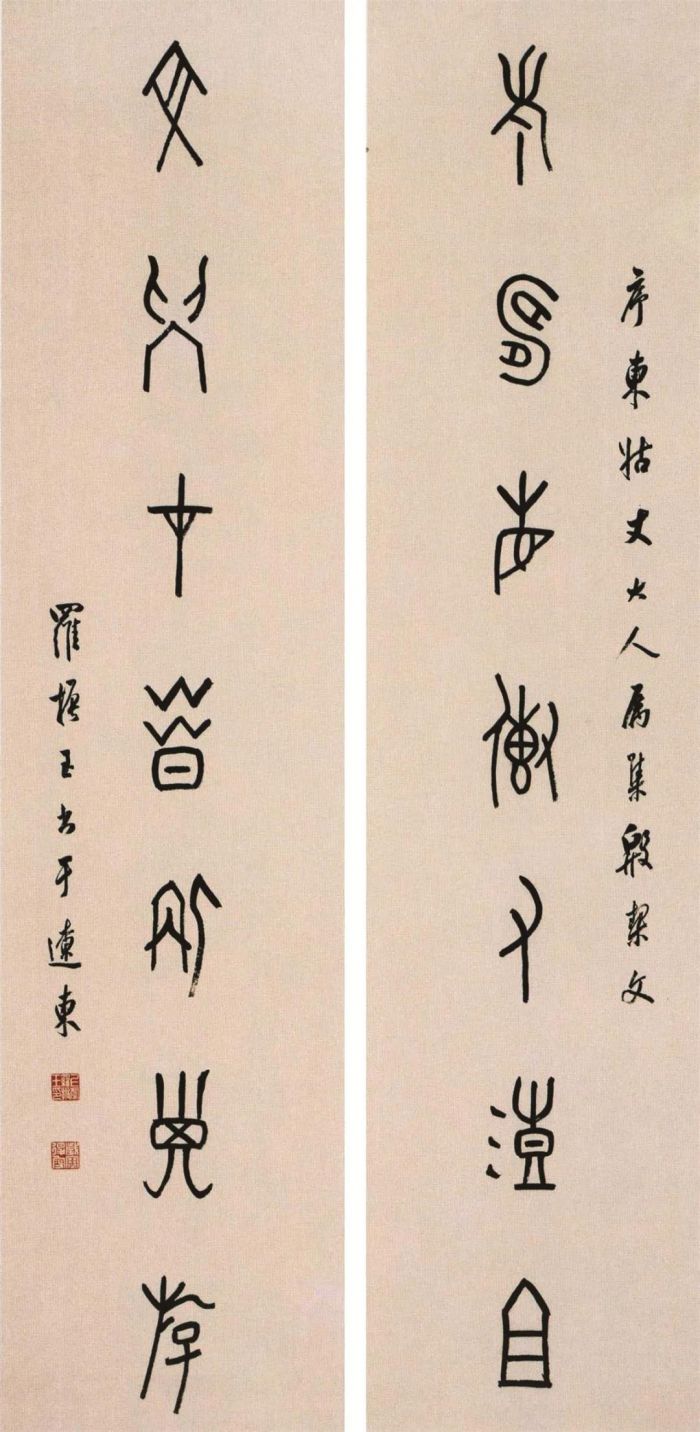

羅振玉在收藏研究之余,頗喜染翰,于篆書用力尤勤,甲骨面世后,又受清代金石學書寫出土銘文風氣的影響,將小篆、金文的書寫經驗與甲骨文的研究實踐相結合,開創了甲骨文書法的新天地。羅振玉的甲骨文書法主要有三類:一類是研究甲骨文中形成的摹錄;一類是用書法的形式臨摹甲骨文而成;一類是甲骨文集聯。其甲骨文書法是為“合大小篆”觀念的實踐,總體章法疏朗,點畫參用小篆和金文,溫潤典雅亦不失厚重,因之羅振玉成為甲骨文出土之后的第一位甲骨文書法名家。羅振玉除了個人的興趣之外,還努力普及甲骨文書法,為應對清代對聯書法盛行的局面,于1921年由貽安堂影印出版了《集殷墟文字楹帖》,收入羅振玉自撰聯88幅,均為集字書寫而成。此書不僅開創了甲骨集聯的風氣,也大大促進了甲骨文書法的普及。在羅振玉的促成之下,由章鈺、高德鑫、王季烈、羅振玉共同編纂的《集殷墟文字楹帖匯編》于1927年出版,此書共收楹聯420副。

羅振玉? 甲骨文老壽文學七言聯? 紙本墨筆? 130.7cm×32.7cm×2? 浙江省博物館藏

1928年,西泠印社創始人之一丁仁的《商卜文集聯(附詩)》則將集聯進一步擴展為集詩,除了楹聯222幅之外,收自撰詩30首,拓寬了甲骨文書法創作的范圍。1938年還出版了《觀山游水集卷》,共收自撰山水詩118首,并融合繪畫、題跋等,蔚為大觀。黃賓虹認為丁仁的集聯、集詩能“臨池引興”,促進甲骨文書法在書畫界的普及。可以說,丁仁是甲骨文發現后第二位甲骨文書法的名家,其雖非文字學家,卻能好學不輟,創作眾多甲骨文書法作品。其作品以書畫相融、文質彬彬為特點,以尺牘書法的形態營造了精雅的氣質,是以書畫家的身份深入甲骨文書法的第一人。

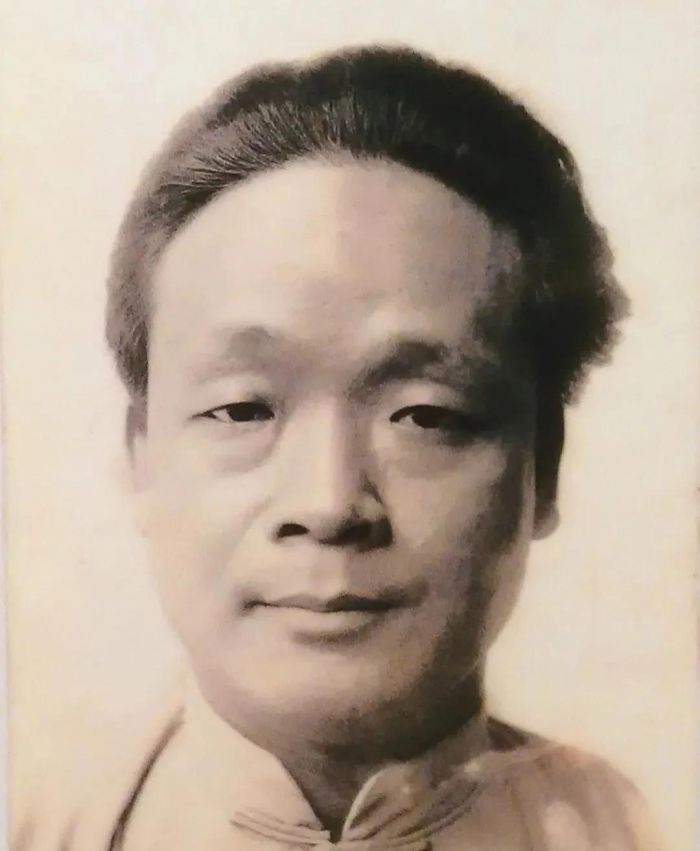

丁仁肖像(1879年—1949)

秦文錦開創的上海藝苑真賞社,在民國期間以影印碑帖和集聯聞名。在20世紀30年代,該社曾出版由葉爾愷撰句、秦文錦集字的《殷墟文字集聯》,共107幅對聯,并以黑底白字印刷,有類拓片,此書在書法領域亦頗具影響。

甲骨文書法自羅振玉開創之后,文字學家和書畫名家涉獵漸多。其中葉玉森、丁佛言均涉獵文字學,同時精研甲骨文。葉玉森所書甲骨文在追求契刻意味的同時,加入了圖案化和美術化的因素,雖未必高明,但也獨具特色。丁佛言所寫甲骨文則點畫蒼茫,自有一派渾古之氣。

至于簡經綸的甲骨文書印實踐則另有一派氣象,所書甲骨文點畫圓厚,用筆變化多姿,形態自然生動,得甲骨文天然之趣。其甲骨入印則開印外求印的新局面,將甲骨文有機融入篆刻之中,不拘泥契刻原跡,而又渾然天成。

簡經綸肖像(1888 -1950)

簡經綸(1888-1950) 甲骨文集古七言詩軸 紙本墨筆 113cm×28.5cm 1937年作

在甲骨文入書入印不斷進展的同時,甲骨文書法形成的另一重要因素甲骨文風格分類系統亦初步形成,做出這一貢獻的是甲骨學家董作賓。1928年,董作賓作為主要成員參加了殷墟的考古發掘,這是中國現代考古學形成的基礎,也是甲骨學轉型的契機。董作賓融合金石學的傳統,于1932年發表《甲骨文斷代研究例》,提出了將殷墟時期所發現的甲骨文,結合書法的風格分為五個時期。1.雄偉期:自盤庚至武丁,約一百年,書法風格宏放雄偉,為甲骨書法之極致。2.謹飭期:自祖庚至祖甲,約四十年,這一時期的書法謹飭,大抵承襲前期之風。3.頹靡期:自廩辛至康丁,約十四年。此期可說是殷代文風凋敝之秋。4.勁峭期:自武乙至文武丁,約十七年。文武丁銳意復古,力圖恢復武丁時代之雄偉,書法風格轉為勁峭有力,呈現中興之氣象。5.嚴整期:自帝乙至帝辛,約八十九年,書法風格趨于嚴謹,與第二期略近。

董作賓肖像(1895-1963)

董作賓(1895-1963) 摹甲骨并題記軸 紙本硃砂墨筆,119.5cm×43cm 1960年作

此一方法主要來自殷墟考古的實踐,但也適用其他途徑所獲甲骨文,對甲骨文書法的風格分類有著極大的影響。此后很長一段時間,討論甲骨文書法風格多以此為依據。從今天的眼光看雖未必盡為合理,但在甲骨文發現三十多年,殷墟考古初創時期,就能有如此系統的風格分類,無疑是甲骨文書法法帖化的關鍵。

可以說,甲骨文自發現以來很快進入學者和書法家的視野,尤其是在羅振玉的深入研究和書法實踐中迅速轉化為書法的資源,在甲骨文圖錄、字典、臨摹、創作、普及方面很快形成了令人振奮的局面。其后,眾多學者和書畫家參與其中,不斷拓展甲骨文入書和入印的新天地。隨著1928年殷墟考古發掘的進展,1932年董作賓提出甲骨文風格分類的五期說,將近四百年的甲骨文進行了初步的分類,為書法領域甲骨文字帖的形成提供了基礎。以此為標志,甲骨文真正確立了其在民國以來書法領域中的地位。其后的近百年中,甲骨文書法繼續書寫著華麗的篇章。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號