據北京日報報道,北京畫院美術館將自5月1日起恢復對外開放,觀眾需要至少提前一天,通過電話實名預約(電話:65025171,電話預約時間9時至12時,13時至16時),館內每日開放預約名額200人,上、下午各100人。

開館時間為周二至周日每天9時至17時開館,16時停止入館。周一則閉館進行整體消毒(法定節假日除外)。預約后逾期或未預約的參觀者,將謝絕入館。據北京市文旅局公示,美術館內的影劇院、宣教場所、餐飲服務區、互動展示區、商品銷售區等區域暫不開放。原則上,美術館都暫不接待團體預約參觀。

目前,北京畫院美術館內有兩大展覽呈現:灼灼其華——北京畫院藏寫意花鳥畫精品展,重師造化——黎雄才的尋源之路展。

灼灼其華——北京畫院藏寫意花鳥畫精品展

展覽聚焦近現代寫意花鳥,通過“鐘靈毓秀”、“紅花墨葉”、“竹下清風”三個板塊,將吳昌碩、齊白石、陳半丁、汪慎生、李苦禪、王雪濤、崔子范等11位名家的近60幅珍品傾囊而出,大可窺探中國近現代寫意花鳥畫的半壁江山。

中國花鳥畫自唐代由工筆趨于寫意,經五代形成野逸與富貴兩派分野。隨著筆墨的發展衍變,寫意花鳥于明清日臻完備,且有了徐渭大潑墨寫意和八大山人簡筆寫意的率意與空靈。待到近代風云變幻下既傳承亦有嬗變,涌現出如吳昌碩、齊白石等個性鮮明獨特的大家。

在展覽中,展覽對中國寫意花鳥畫的發展流變進行了系統梳理,旨在探尋寫意花鳥畫的傳承與革新,弘揚傳統繪畫中所飽含的人文精神和詩性意蘊,試圖對當代畫壇創作提供有益啟示。同時,此次展覽也是繼何鏡涵寫意樓閣、明清寫意人物之后,再一次探索中國畫的寫意精神。力求通過多次展覽與詮釋,將中國畫最本質的精神與內核傳承下去。

吳昌碩的《牡丹石榴》,畫風渾厚古拙,以個性筆墨營造色彩詩境;陳半丁的《珠罍罍》,畫面典雅蒼潤,意境疏朗雅逸;齊白石的《仙鶴》,以濃墨渴筆繪鶴身,用一抹朱砂點鶴頂,吉祥喜慶又仙氣十足。李苦禪的《墨筆花鳥》以書風入畫,沉厚遒勁、樸拙陽剛;王雪濤的《紫藤白鷴》抓住白鷴啾鳴瞬間之勢,寫生功夫深厚;崔子范的《朝露》深得白石寫意精髓,在傳統與時代、現實與浪漫、具象與抽象間隨意游走,稚拙天真、渾厚蒼勁……

齊白石 《綬帶牡丹》 101.5cm×34.5cm 無年款 北京畫院藏

陳半丁 《珠罍罍》 33.5cm×45.5cm 無年款 北京畫院藏

吳昌碩 牡丹石榴 136.5cm×66.5cm 1925年 北京畫院藏

展覽期間,北京畫院美術館還邀請花卉藝術老師為展覽設計專屬插花盆景,裝點勃勃生機。屆時,汪洋花海、雀鳴鶴舞,邀您共享“鳥”語“花”香。

重師造化——黎雄才的尋源之路展

作為北京畫院2019年“二十世紀中國美術大家系列展”的重要項目,此次展覽選擇嶺南畫派代表畫家黎雄才為研究對象,以“重師造化”為題,分成“萬里只車隨屐筇——對景寫生”“氣傾百代鑿洪濛——變革新風”“河山腳底藍本供——創變粉本”三大板塊,共展出了黎雄才的百余件畫作。

展覽策劃圍繞黎雄才上世紀40年代起的寫生線索展開,將其置諸于整個20 世紀中國畫發展情境之中,試圖回歸黎雄才“尋源之路”的創作軌跡與藝術實踐,進而探尋“黎家山水”的傳承支撐乃至嶺南畫派藝術的發展脈絡。

黎雄才(1910-2001)是嶺南畫派最為杰出的代表畫家之一,也是近現代新國畫運動的重要實踐者。其早年師從“嶺南畫派”創始人高劍父,后留學日本東京美術學校,回國后任廣州美術學院終身教授、副院長、嶺南畫派紀念館館長等職務。

藝術上,他擅長巨幅山水,畫作氣勢磅礴,墨韻渾厚,被譽為“黎家山水”,又精于花鳥、草蟲,早年人物寫生更不乏意趣神妙之佳作。一生作品浩瀚,包括寫生、創作和教學課稿,涉及人物、山水、花鳥、草蟲、書法等科目,林林總總,蔚為大觀,是一位具有全面素養的杰出畫家。理念上,作為高劍父弟子,黎雄才直面中國山水畫困境,終其一生實踐著“折衷中外,融匯古今”的藝術主張。

《東岳廟道士》 33×23cm 40年代 紙本水墨 嶺南畫派紀念館藏

《黃河三門峽》29.5x116cm 1958年 紙本設色 嶺南畫派紀念館藏

《武漢市郊雪后》 33x131cm 1956年 紙本設色 嶺南畫派紀念館藏

值得注意的是,黎雄才雖以山水畫著稱,但人物畫作品也并不在少數,尤其是在四十年前后更是創作了大量人物速寫。此次展覽開設“積稿盈尺何雍容”的速寫專區,就展出了《采藥歸來之老道》《東岳廟道士》《蘭州寫生》等黎雄才在西北、川渝時所繪的人物作品。

《張公堤上》 29×39cm 1954年 紙本水墨 嶺南畫派紀念館藏

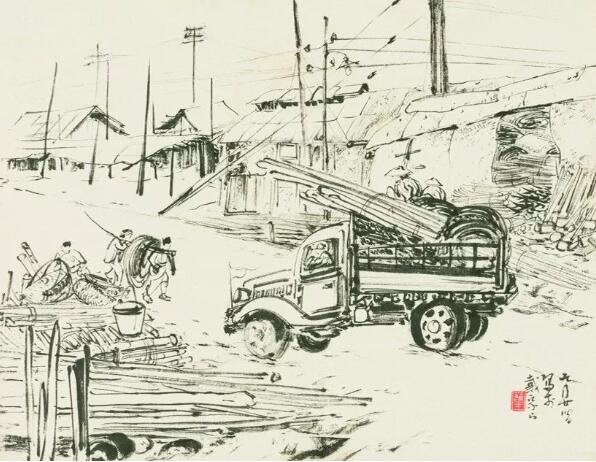

《戴家山速寫》 29×37.5cm 50年代 紙本水墨 嶺南畫派紀念館藏

《寫生圖》 50年代 29×37.5cm 紙本水墨 嶺南畫派紀念館藏

此外,除了觀眾熟悉的創作稿與課徒稿,展覽還呈現了黎雄才留下的幾本珍貴的速寫本。這些速寫本涵蓋黎雄才在寫生途中所見所聞的方方面面,包括人物、樹木、山石、瀑布、草蟲、花卉以及創作感悟、心得筆記,還有隨手畫下的地圖等等,堪稱為黎雄才的“旅行寫生日記”。翻開這些現已殘舊的本子,我們能夠跟隨黎雄才的印跡探尋他的創作脈絡,體會到這位嶺南畫派大師對藝術灌注的飽滿熱情。

《珠江長卷之四——貴州婁山關段》(局部)35×733.5cm 20世紀80年代 嶺南畫派紀念館藏

《西湖之晨》25x31cm 1956年 紙本設色 嶺南畫派紀念館藏

2001年,黎雄才于廣州病逝。他在年逾古稀開始創作的《珠江長卷》是其晚年寫生的扛鼎之作。此次展覽展出了“貴州婁山關”段,長達七米,渾厚雄奇,筆墨酣暢。這幅總長六十余米的《珠江長卷》被學者指出“超越了其此前構建的諸多法則”,或可認為是黎雄才對自己一生寫生之路提交的最終答卷。

從早年的空靈雅潔演化至后期的沉雄樸茂,從傳統意境到現實山水的真實訴求,黎雄才藝術的獨特價值在于他極大拓寬了中國畫創作的筆墨語言,在改變傳統中國畫面貌的基礎上圖變圖新。這種突破與創新,雖持續貫穿于黎雄才的整個藝術創作生涯,但他那種“力求真實刻畫對象”的審美定勢在二十世紀四十年代時便已逐步確立。因而,此次展覽并不以黎雄才為人熟知的巨幅山水為切入點,而視為是對黎雄才筆墨語言與風格演變的一次追源溯流的探索。我們更期望觀眾能夠通過這場“尋源”之旅,了解到“黎家山水”之外的更全面、更具體、更鮮活的黎雄才。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號