藝術簡介

石雨(魏武雙)1955出生,撫順教育學院藝術系美術專業畢業,進修于魯迅美術學院,中央美術學院國畫系。現為中國書畫研究院會員;中國書法研究院研究員;中國民族畫院畫家,中國國畫院副院長,龍虎書畫院副院長,國家一級美術師。

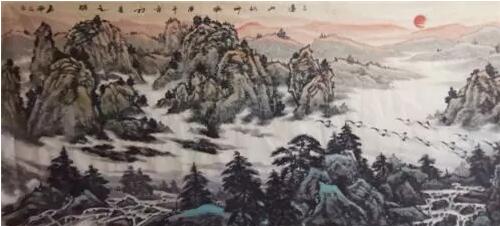

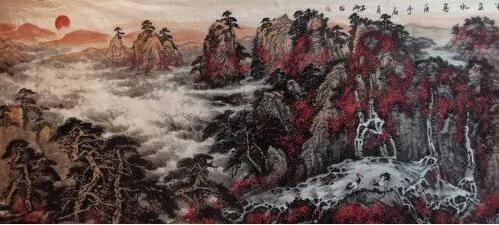

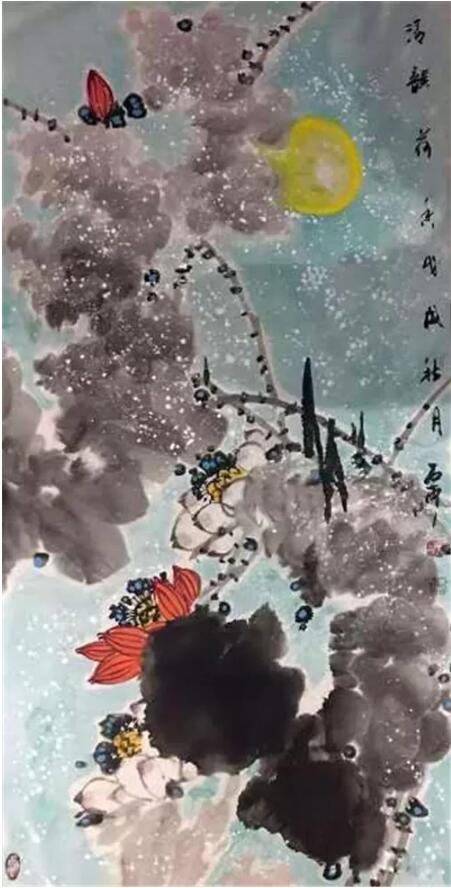

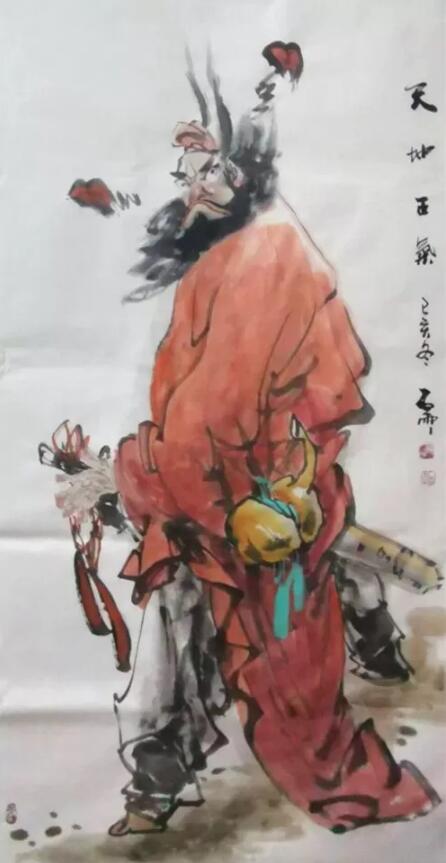

畫到某種高度實際上就是一個人的素質與修養,他展現給讀者的不僅僅是一幅畫,而是一種體現精神再現靈魂,有著強烈精神感染力的作品。只有懷著對大自然的熱愛對美好生活向往的人,方可飽蘸激情,描繪出令人振奮不已激情蕩漾的作品。石雨的繪畫是潑辣的、濃郁的,對大自然的無比熱愛,就像他本人畫上的色彩一樣濃烈,艷而不俗,雍容典雅。他畫的山水、飛鳥樸實自然,生動新鮮。我始終認為石雨的繪畫是中國畫家中的中堅力量,值得藝術界,書畫界,收藏界必須關注的一位潛力十足的畫家。

回想近些年當代中國畫壇的發展和變化,許多畫家都在以各自的方式進行著艱苦的探索和嘗試。中國畫的發展應該也是可以具有多種可能性的,但像石雨這樣始終在傳統藝術精神及筆墨品格的空間內堅守與開拓的藝術家,并不占有多數,而如石雨這樣,在詩書畫印諸多的藝術領域中同時精進,并能各自成其境界、各自滋養生發的藝術家則更是少之又少。雖然所有人的有益探索都有可能為我們開啟一扇嶄新的大門,但像石雨這樣在中國畫自身的美學體系內尋證參悟的,或許更有益于中國傳統書畫的自我完善與發展。這或許就是石雨對古代經典書畫文化與美學內因的獨特領悟吧。而他所追求的文人情懷、氣息也如一壇陳年佳釀,愈久則愈香。相信借由時間的推移,石雨會帶給我們更多的驚喜的!

六十天命,黌門問道

——石雨人物山水國畫的新探索

(序)

巍峨華夏,高山聳立。八千載文明,群星閃耀;四十年改革,坐二望一。

新一輪民族復興,必然以空前深度與廣度的東方文化復興為頭浪。窮古今中外一切之廣博技巧,盡人類文明所有的科技手段,以融匯貫通,推陳出新,重執世界藝術之牛耳,是當代中國藝術家的天賦機遇和宏大使命。

石雨人物山水國畫的新探索,便匯入了這一歷史大潮。

一丶人物國畫和山水國畫的發展瓶頸

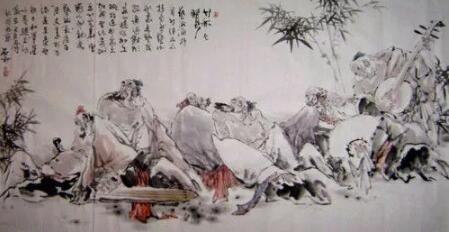

除佛教壁畫外,人物畫從來不是中國畫的主流,雖然其發源早于山水、花鳥。古今名家不少,范曾的《竹林七賢》拍賣了1000多萬,著實也讓市場火了一把,但與白石老人的《松鷹高立圖》相比,一個零頭都不到。究其原因,傳統的十八描與油畫技法相比,是照片和3D電影的差別,在國畫寫意的強項上,又不及山水、花鳥容易揮灑,故而油畫人物在西畫中的比重,遠較國畫人物在國畫中的地位高。

進入二十一世紀,好萊塢大片席卷全球,改變了年輕一代的欣賞口味。以《指環王》三部曲為例,票房29億多美元,編湊的《前傳》三部曲再卷20多億美元。電影技術花了四十幾年的努力,將托爾金所描述的這個神話場景、人物合成得如此龐大、翔實、清晰。可見,新一代必將更喜歡大場景下的人物布局,傳統人物畫的狹小空間難以適應歷史潮流。

而山水畫遇到另一個瓶頸,自宋元山水畫達到巔峰后,明清四僧、四王基本在原地打轉轉,做些修修補補的事情。近代黃賓虹講“尊古而不泥古”,“尊古”倒是做得很好,“不泥古”也沒走多遠。技法沒有突破,而傳統山水畫中,人物不是主體。而今天生活節奏越來越快,藝術作品中最快吸引人的主角,主要是人物,傳統山水畫很難激起年輕觀眾的情感共鳴。

二、人物國畫和山水國畫的融合難度

石雨先生有堅實的油畫功底,自幼酷愛書法,同時又能駕馭軟筆線描的精妙技巧。以博古通今的山水畫作大場景,以立體精準的人物形象傳神攝魄,以諸子百家的妙語箴言統領全局,以詩書畫印的水乳交融整體升華。

但人物山水國畫的融合實踐之路,崎嶇坎坷。

一是在技法上,山水畫勾皴染三步驟,技法繁復,變化萬千,而人物畫線描為主,渾然一體不易。

二是在構圖上,山水之空靈如何與人物的適度寫實協調起來,頗難。

三是在色彩上,山水畫無論如何四時變化,終究以綠色系為主體,人物因服飾可千變萬化,協調又是難題。

四是在人文學養上,提出了更高的要求,需要更深厚的國學功底和更全面的中西美學理論。

三、石雨人物山水國畫的筆墨發展

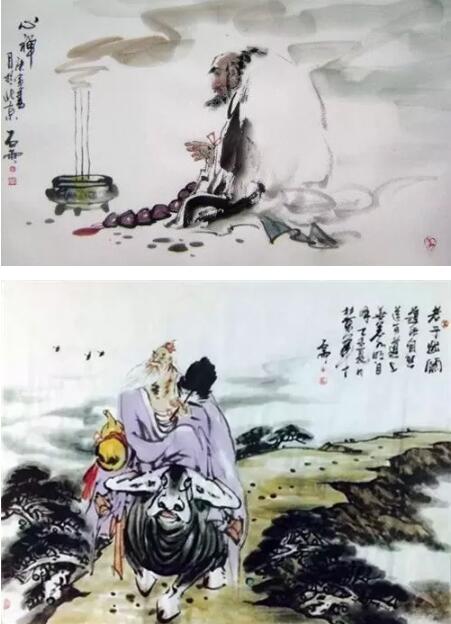

石雨先生深沉厚重,微笑示人,故畫中人物潤雅恬靜,山水綿密緊湊。

在人物造型上線描精準,形態瀟灑,其線描筆法不拘物形,靈活多變,飄逸瀟灑,老到貫氣。筆墨非常講究,衣紋、皴擦時筆筆貫氣,柔而不媚。筆下的人物體態追求“古樸”二字,與山水契合,強調主次分明,詳于傳情的面部手勢而略于衣冠,緊緊抓住有利于傳神的眼神、手勢、身姿與重要細節。

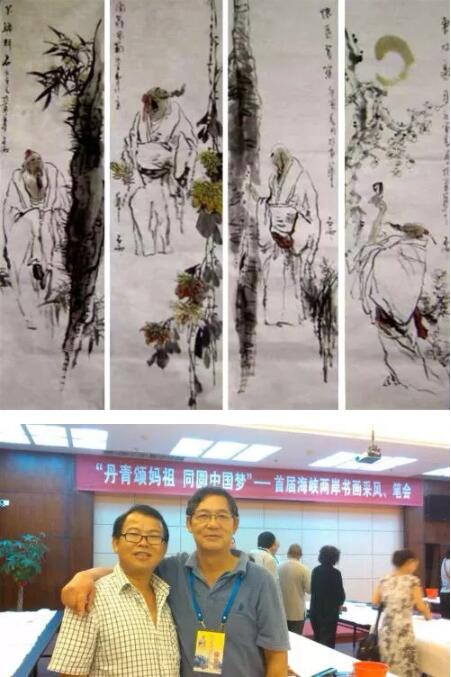

在人物活動與環境景物的關系上,抒情性的作品往往借創造意境氛圍烘托人物情態,敘事性的作品在采取橫幅或長卷構圖中,尤其善于組圖,如《十八羅漢》、《五子像》、《竹林七賢》等。

在人物山水國畫中,筆墨相互為用,筆中有墨,墨中有筆,一筆落紙,既狀物傳神,更直抒胸臆,一氣呵成。

四、石雨人物山水國畫的構圖突破

傳統的三遠構圖已經遠遠不夠用,石雨先生將堅實的立體造型功底用于大場景的鋪設和人物景物的協調,將油畫、雕塑、攝影、電影等諸多學科的技法融入其中。

在《孔子問道》中,使用氣場的環繞構圖,將傳統山水畫的氣韻生動發揮到極致,又蘊含著深刻的哲學思考。

而在小品畫《古今多少事》中,以小見大,好似馬一角復生,卻又穿著了合體的現代服飾,神采奕奕。如用攝影美學來分析的話,前景用傳統觀點看來過于粗大的松柏,襯托中景人物的深遠,而斗方之地,如何布置遠景呢?省略嗎?不,擎天一柱從后部升起,遍尋古畫,無此構圖。

而在扇面《寒江獨釣圖》中一是竹子疏密有間,濃淡相宜,既烘托意境,又放大縱深;二是一葉扁舟,飛鳥蔽日,寒江獨釣,既在方寸之地別開天境,又充分發揮了畫家擅長人物畫的優勢,文人畫的意蘊更濃。

五、石雨人物山水國畫的色彩饕餮

傳統山水畫,無論青綠山水、金碧山水、水墨山水、還是淺絳山水、小青綠山水、沒骨山水,其實都是以綠為主調,土黃為輔色,然后加以變化。而紅、紫、明黃、藍等絢爛色彩運用較少,或者說,這些色彩如何與國畫山水的高古風采相協調,是一大難題。

斗方作品《遠山》,完全突破了傳統山水,似乎不太好用三遠構圖法分析,姑且稱作色彩構圖法吧,畫家對老父長壽的驕傲、對孩子成長的喜悅、對藝術進步的欣狂,化作股股暖流,隨畫筆淌出,濃墨重彩,漫山紅透。畫家之神,猶如右上之鴻雁,自由高飛。

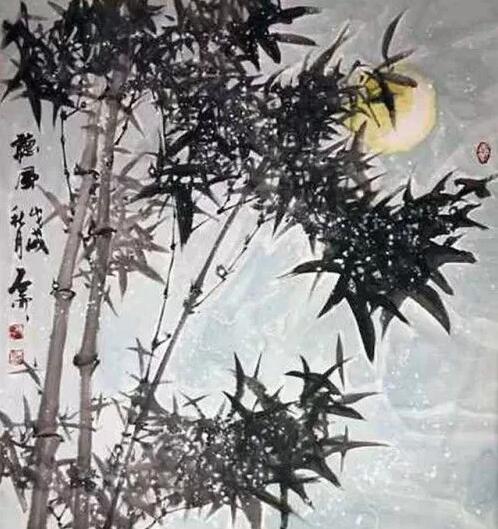

作品《觀竹圖》中,秋風蕭瑟,竹歪影斜,愁云慘霧,水墨渲染得昏天暗地,忽見赭黃巨石,堅實厚重,斯人板橋,吟詩江上,全圖唯一之色彩,烘托板橋歷經坎坷而始終志趣高潔的精神光芒。

能增能減,收放自如,方為色彩饕餮,大妙法門。

六、石雨人物山水國畫的題材創新

將山水和人物用東方文化的精華片段串起來,是題材創新的主脈。

如人物四條屏,將四個歷史故事串在一起。

正在創作的諸子百家群像系列,《孔子問道》是開篇之作,清靜為天下正的主題,是對中國歷史形儒實道的深刻領悟,也是道家學說通過山水畫的物化表現。

《拜石圖》中,以石為高遠之山,以竹林為遠景烘托,以米芾相關書法為魂,以人物神態點睛,極大地拓寬了中國人物畫的思路。

至于在科技手段的應用上,未來空間更大。其實類似于今天名著被影視作品反復改編,古代名畫囿于當時的物質條件和技法,有沒有完全展現出來的地方,完全可以由當代名家再創作。

另外,古代舞蹈并無現今的復雜布景,更沒有背后的電視墻,國畫也要跟上時代,只要相得益彰,也可運用各種聲光電手段,放大意境,震懾全場。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號